《BABU伝》──北九州の聖なるゴミ|#01「金網の破れ目をくぐって」

北九州のストリートを縦横無尽に這い回り、瓦礫を足場に自在に「線」を張り巡らす、“不自由”で“自由”な異端のアーティスト・BABU。その数奇なる軌跡を、HAGAZINE編集人・辻陽介が追う。

PROLOGUE

2007年11月の話だ。

その日、外田久雄は友人であるソウル兄弟の出演するライブを観るために、福岡県田川市の旧穀物倉庫を改築したというアートスペース「コメグラ」を訪れていた。ライブを終えた夜、外田が自宅のある小倉へと帰ろうとJR田川伊田駅のホームで日田彦山線最終列車を待っていたところ、偶然、片脇にスケートボードを抱え、外田と同じ列車を待っているBABUに遭遇した。

「会場では気づかなかったんですが、どうやらBABUもそのライブを見にきていたようでした。それで、一緒に小倉まで帰ろうということになったんです」

間もなく三両編成の車両が到着すると、二人は車内のボックスシートに向かい合わせに座った。発車後しばらくは世間話をしていたものの、会話はあまり弾まなかった。共に小倉のアートスペース「Gallery Soap」の常連である二人は数年来の顔馴染みでもあり、一度など展示を共にしたこともあるが、プライヴェートで取り立てて親しくしてきたわけでもない。世代もバックボーンも大きく異なる外田とBABUとの間に共通言語は乏しく、過去幾度かあった“まともな対話”の場面においても、外田はどこか噛み合わなさを感じていた。

終電ということもあり車内には人も少なく、二人の他には数名の乗客がまばらに座っている程度だった。酒が入っていたせいだろう。物静かで口数の少ないBABUを前に、やがて外田は眠ってしまった。15分、あるいは20分くらいが経った頃だろうか。不意に初冬の冷たい風が肌に触れるのを感じ、外田は目を覚ました。そして、眼前の光景にたじろいだ。

「目を覚ましたら正面に座っていたはずのBABUが窓の外に身を投げ出していたんです。正確には走行中の電車の窓からBABUの下半身だけが内側に向けてぶら下がっていて、上半身は電車の外の暗闇にすっぽり隠れていました。一体何が起こったんだと当惑して、すぐにあたりを見回してみて、愕然としましたね。車両内の壁という壁がびっしりとBABUのグラフィティで埋め尽くされていたんですよ」

外田が目を覚ましたのは、車内への“ボム”では飽き足らなくなったBABUが、左手に握ったフェルトペンを車両の外装に走らせている最中だった。事態を理解する間もなく「危ない」と咄嗟に判断した外田は、BABUの宙に浮いた下半身を抱え、車内へと強引に引き摺り戻した。BABUは一瞬、驚いたような表情を見せたものの、自分の下半身を抱えているのが外田だと気づくと、にんまりと満面の笑みを浮かべた。

「唖然としている私の顔を見て、BABUは嬉しそうに笑ったんです。あの子供みたいな笑顔がすごく印象的で、忘れられないんですよ」

✴︎✴︎✴︎︎

Gallery Soapのディレクターであり、外田久雄と共にアーティストユニット「SECOND PLANET」として活動する宮川敬一が、Soapのカウンター越しにBABUにあるお願いごとをされたのは、その“事件”の数ヶ月前のことだった。

「廃墟に展示をつくったから人を呼んでくれってBABUに頼まれてさ。ただ、急に人を呼べって言われてもどんなもんかも分からんし、それで一旦、見に行ってみることにしたんだよ」

二ヶ月ほど前からBABUがアーティストの佐々木玄とともに、小倉にある紫水会館という、かつてはボウリング場を中心とする複合施設だった廃墟ビルに夜な夜な忍び込んでいることは、宮川もすでに知っていた。しかし、BABUが廃墟に出入りするというのはその時が初めてではなかったため、「いつものことだろう」と気にも止めていなかった。数日後、BABUに案内される形で「展示会場」を訪れた宮川は、しかし、想像を超えた光景に圧倒されることとなる。

「展示会場と言っても廃墟だからね。まず入るためには金網の破れ目をくぐって入らなきゃいけないんだよ。その時点で普通の展示じゃないわけだけど、中に入ってみてさらに驚いた」

往時は52レーンを備えていたという巨大なボウリング場の跡には、2001年の閉館後、膨大な量のゴミやガラクタが打ち棄てられたままになっていた。しかし、宮川がそこを訪れた時、あたりじゅうに混沌と散らばっていたそれら残留物の全ては広大な空間の一角へと寄せ集められ、不気味な山なりの“作品”を形成していた。それはどことなく、フェリックス・ゴンザレス=トレスの1990年の作品《Untitled(USA Today)》の、あの山積したキャンディを、宮川に彷彿とさせた。

「空間全体を使って見事なインスタレーションが仕上がってたんだよね。元は和食レストランだった一室なんかでは床の畳を剥がして外から持ち込んだ樹木が植え込まれたりもしててさ。シンプルに感動しちゃったんだよ」

紫水会館の屋上の給水塔には、高々と掲げられた革命旗のように、BABUによって線状のグラフィティが描かれていた。後日、BABUの依頼に応じた宮川が、プレスリリースを美術関係者に送付したところ、僅かながら実際に会場を訪れた者もあった。その中には公立美術館に務める学芸員も含まれていた。普段は公共の仕事に従事する彼らが、金網の裂け目をくぐり抜けて廃墟へと不法侵入していく様子は、端的に「痛快」だった。

「鑑賞者にも越境すること、共犯者であることを迫るってのがBABUらしい。作品を見たければ『こちら側に来いよ』と」

✴︎✴︎✴︎︎

紫水会館でのゲリラ展示から遡ること数年前、現在は西小倉のセレクトショップ「kabui」のオーナーであるダボこと都合希視寛は、ある“トラブル”から再起し、故郷の小倉で新生活を始めようとしていた。

「当時、僕は小倉に戻ってきたばかりの頃だったんです。その日はかつての友人と久しぶりに会っていたんですが、街をぶらぶら歩いていたら、いきなり前方からスケボーに乗った若いやつが現れたんですよ」

後ろ足でスケートボードを力強くプッシュし、小倉の街路を疾駆するその「若いやつ」とは、果たしてBABUだった。ダボにとってはそれがBABUとの初対面で、つまり、その時の二人はまったくの赤の他人だった。しかし、BABUは片手にぶら下げていたビニール袋の中から一玉のグレープフルーツを取り出すと、無言でそれに絵を描き、「はい」と言って、その即席の“作品”をダボに手渡した。

「多分、僕はポカンとしてたと思います。でも、あの時のBABUの姿は鮮烈に記憶に残ってるんです。なんていうか、佇まいを含めてセンスがすごい良かったんですよ」

変わっていたのは行動だけではなかった。当時、スケーターと言えばダボっとしたオーバーサイズの服装が定番だったが、その時のBABUは長髪で、ロングコートをざっくりと羽織り、脚線の浮き立つスキニーパンツを履いていた。それは、少なくとも当時の小倉では「見たことがない」スタイルだった。

「BABUは僕の目の前でスケボーを使って遊んでいました。その遊び方も普通のオーリーとかトリックじゃないんですよね。両足を使ってスケボーデッキをけん玉みたいにしてて、何これ、一から十まで見たことないよって。衝撃的でしたね」

その姿はさながらラリー・クラークの映画『KIDS』の世界から飛び出してきたかのようだった。呆気にとられているダボのことなど目に入らぬかのように、ひとしきりスケートボードで汗を流したBABUは、路上へと大の字に横たわった。そして、小倉の燻んだ夜空を仰ぎ、なんの脈絡もなく吼えた。その時のBABUの咆哮を、ダボは今も鮮明に覚えている。

「『おれは自由だ!』って、BABUは確かにそう叫んだんです」

取材嫌い

北九州のストリートを縦横無尽に這い回り、瓦礫を足場に自在に「線」を張り巡らす、“不自由”で“自由”な異端のアーティストがいるらしい── そんな噂を耳にしたのはいつのことだっただろうか。

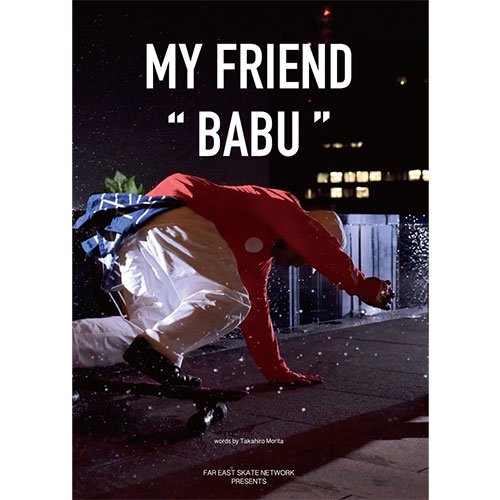

その名を僕が最初に認識したのは、ワタリウム美術館の地下一階の書店オン・サンデーズに平置きされていた、一冊のブックレットの表紙を目にした時だったかもしれない。今思えばあの時に目にしたブックレットこそ、プロスケーター森田貴宏が2018年に編集したBABUの唯一の作品集『MY FRIEND BABU』だった。しかし、当時の僕は表紙とPOPに目を通しただけで手に取ることはせず、愚かにもその前を素通りしてしまっていた。その後も折に触れ、BABUの名と存在はおぼろげな噂話として小耳に挟んでいたような気もするが、いずれにしても、僕がBABUと本格的に出会ってしまったのは、今よりほんの数ヶ月前、2020年の暮れのことだった。

『MY FRIEND “BABU”』(森田貴宏・編)

きっかけとしては何よりもまず、HAGAZINEの連載作家の一人である逆卷しとねの存在がある。北九州に居を構える逆卷は僕が出会った最初のBABUの“証人”であり、また僕が2020年末に小倉に赴くことになった第一義的な目的も、逆卷の連載『ガイアの子どもたち』の次回原稿に向けて、逆卷によるファシスト・外山恒一へのインタビューを収録することにあった(※1)。しかし、これまで九州にあまり縁を持たなかった僕には、叶うなら彼の地で他にもいくつか取材をしたい、という煩悩もまたあった。そこで事前に逆卷に相談を持ちかけ、その話し合いの過程で、僕が「BABUには会えませんかね?」と口にしたのが、俗に言う“運の尽き”だった。

逆卷しとねにとってBABUの存在は格別だ。野良研究の名のもと、ダナ・ハラウェイを中心に人文諸科学を渉猟する傍ら、時としてアート専門媒体で美術批評も行ってきた逆卷は、悪びれる様子もなく、あけすけに「特に好きなアーティストはいない」と豪語する。もちろん、自身の興味関心に照らし合わせて、より好みの作家と、そうではない作家との分別ならば逆卷にもあるのだろう。しかし、いずれの作家に対しても感じるところは、せいぜいが部分的つながり程度の薄い近縁性に担保された「好き」にとどまるものであり、その作品や存在に全体重を掛けて傾倒するほどの、つまりは「ファン」になるほどの「好き」へと、逆卷を至らしめるような作家はこれまでいなかった、ということだ。

ただし、何事にも例外というものがある。逆卷にとってBABUこそが、その例外だった。

「言葉にならんなって思ったんですよ。ただただ圧倒されちゃって。それまで割と見たものや感じたことを言語化することに自信を持っていたつもりだったんだけど、これは言語化がまるでできないなって。僕がそんな風に思ったのは初めてでしたね。言葉はいらない、というか、どんな言葉で後付けしてみたところで負けるなって」

2006年にBABUが制作した映像作品《ANACONDA》を初めて目にした時の衝撃を、逆卷はそう述懐する。だからか、当初、僕がBABUへのインタビュアー役を依頼したところ、逆卷はあっさりと辞退した。理由はそのまま「好きすぎるから」というものと、あともうひとつ、「多分、BABUは断るんじゃないかな」という予断もあった。BABUは筋金入りの取材嫌いとして知られている。これまでも幾多の取材依頼があったもののそのほとんどをにべもなく断ってきたといい、特に2018年に病気をして以降はその傾向にますます拍車が掛かっている、とのことだった。

「一応、ダメもとで宮川さんに聞いてみますか」

結局、僕がインタビュアーを務めるという条件のもとで、Gallery Soapのディレクターである宮川敬一経由でBABUに取材のオファーを試みることになった。逆卷いわく「音楽、芸術、ストリート、パフォーマンス、世間、酒が入り乱れる、もうすぐ24年目を迎える大変に歪んだ時空」であるGallery Soapを、BABUは15年来、小倉におけるヤサの一つ、あるいはアート界と自分とをバイパスする窓口の一つにしてきており、宮川敬一とはさしずめその番頭にあたる存在だ(※2)。しかし、その宮川の反応も当初はやはり芳しくなく、顔合わせを兼ねたZOOM上の会談でも「まぁ、あんまり期待しないでね」と苦笑まじりに言われてしまった。

それから約1週間後、宮川経由で送られてきたBABUからの返答は、しかし、予想に反してごくあっさりと、「OK」という衒いのない二文字だった。

なぜBABUは僕の取材依頼を受け入れてくれたのだろう。

後で聞いた話によると、どうやら決め手となったのは、タトゥーイストの大島托の存在だったらしい。僕の身体では現在進行形で、かつ全身規模で、大島托の施すタトゥーが増殖を続けている。その話を宮川から聞いたBABUは「大島の作品を見てみたい」と、言ってしまえばまるで明後日の方を向いた好奇心をよすがに、どこの馬の骨ともつかない僕の訪問を承諾してくれたというのだ。持つべきものは友と刺青ということだろうか。いずれにしても、かくして僕はBABUに会いに、北九州市小倉のGallery Soapへと向かうことになった。

大島托

HOLY CRAP

2020年12月16日。果たしてその夜、僕は動揺していた。

取材開始から一時間、僕の脳裏には早くもある懸念がよぎり始めていた。表面上は平静を保っていた。しかし、一向に糸口さえ見えない堂々巡りに、間もなくその懸念はある確信的な言葉となって、僕の頭の中で一つの像を結んだ。

「これは記事にならない」

つとに知られているように、取材者には取材者なりの骨法というものがある。最初は当たり障りのない言葉で対象の表層をなぞりつつ、少しずつ対象の懐へと侵入する機会を見計らう。そうして徐々に話が深まりを見せたら、乾坤一擲、対象の核心を一気通貫するような言葉をアタリのまま投げかける。そこで仮に対象の追認、ないしは同調を得たならばこちらのものだ。その取材は文章化するに足るだけの“肉”、つまりは録れ高をかろうじて得たこととなり、そうした狩猟行為の戦利品として、やがて記事が公開される。

しかし、この日の取材対象、つまりBABUは、こちらが提示する言葉にたやすく同調を示してくれるほど、不用心ではなかった。BABUのこれまでの軌跡を曲がりなりに言葉で捕捉することを試みる僕を、BABUはことごとく敬遠し続けていた。問いを投げかければ断片的な言葉は返ってくる。時には意味深にも尾を覗かせてくれることもある。けれど、その尾を手掛かりに話の深度を高め、いよいよ言葉が核心部を穿とうとするや、忽然とBABUは身を翻し、虚しくもその言葉は宙を舞ってしまう。

たとえば、取材当日の音源には、僕とBABUの間で交わされた、こんな応酬が記録されていた。

──僕にはBABUさんがグラフィティで街を再領土化しているように見えるんです。お仕着せの地図を嫌って、新たに地図を引き直しているような。

「どうかな? BABU、ただのバカよ?」

あるいは、取材中、宮川がSoapの倉庫から取り出してきた(ゴミと一緒に固めた石膏の植木鉢にスプレーで着色したプラスチック製の造花が植えられている)BABUの最近の作品を前にして。

──この作品もそうだけど、BABUさんは世の中で無用とされているもの、偽物とされているものに強い関心がありますよね。そうしたゴミやガラクタにある種の逆説的な希望を見ているような気がするんだけど……。

「いやぁ、覚えてないかな。ただのゴミよ。10円でいいよ。買う?」

BABU(撮影・森田貴宏)

僕の質問が凡庸である、かどうかは措くとして、「このままでは記事にできない」と思った。いや、誤解のないように記せば、録れ高はゼロではなかった。断片的なエピソードは多分に聞き取ることができたし(かなり輪郭の曖昧な話も多かったが)、それらの話自体はいずれもBABUの知性に裏打ちされたウィットに富むものばかりだった。あるいは、BABUのこうした韜晦、ある種の秘密主義を、ヴァンダリズムを核にもつグラフィティライターならではの行動倫理として了解し、聞き取ったエピソードを並べて、一本の記事に仕立てるということも、可能だったかもしれない。「見られつつ、見られないこと」(※3)。タギングによる固有名の誇張は各自が実名ではなくライターネームで活動するというアノニマスな作法とセットになっており、そうした可視性と不可視性の境界線上で踊るライターの美学が、BABUの立ち居振る舞いにも影響を与えているのだろう、と。

しかし、それは端的に言って「嘘」になる。「嘘」が言い過ぎであれば「歪曲」がある。「歪曲」があることが歴然としていながら、それをなかったことにして記事化することは、少なくとも僕には憚られることだった。

なぜ「歪曲」があるのか。

まず、グラフィティライターというカテゴリーに依った包摂を行うことが、BABUと対峙する上で相応しい態度だとは、僕には思えなかった。そうした大雑把な括りに基づいて活動を短絡化されてしまうことをBABUは最も警戒しているように見えたし、さらに、BABUはそもそもグラフィティの骨子とされているタギングを滅多にしない、という特殊な背景もあった。たとえばBABUの中期の代名詞的なグラフィティである抽象的なライン状の作品群をとってみても、その描線はライティング(writing)というよりはドローイング(drawing)と称したくなるものであり、つまりはBABUをグラフィティ“ライター”と呼称して良いのかさえ覚束ないところもあった。

加えて、BABUが立脚しているだろうコンテクストがあまりにも多岐に及んでおり、なおかつ、それらが幾重にももつれあっている、という事情も考慮する必要があった。パッと思い浮かぶ限りで、BABUに冠しうる肩書きは、グラフィティライター、スケーター、タトゥーイスト、ペインター、パフォーマー、現代美術家、デザイナー、スクウォッター、スカベンジャー、アーバンクライマー、違法温泉採掘者など、無数にあり、それらは相互に干渉している。また、それぞれの肩書きからBABUは微妙に、時に大幅に、逸脱している。ありていに言えば、そのいずれにおいてもBABUは例外的存在だ。ならば本人の言に従うのはどうかとBABUの言葉に耳をすませれば、いわく、ルンペン、ホームレス、障害者、工場、バンディット、やくざ、ゴミ、と冗談とも本気ともつかない肩書きが並ぶ。控えめに言っても鵺であり、こうしたBABUの混線したコンテクストを、すでにある特定のコンテクストに収斂させて語るということは、相当の「歪曲」を経ずしては不可能であるように僕には感じられたのだ。

そしてもうひとつ、BABUへのインタビューを難しくしている事情が存在する。BABUが抱えているいくつかの障害だ。

2018年5月、BABUは脳梗塞を起こした。右半身麻痺、高次脳機能障害などの、いくつかの障害が後遺症として残った。とりわけ言語能力には著しい影響があり、現在のBABUは基本的に長いセンテンスを発することができない。こちらの発話はおおよそ理解しているように感じられるが、返答に際してBABUは断片的な単語の組み合わせか、相槌のようなシンプルな定型句を用いる場合が多く、そこで生じた意味の不足をジェスチャーで補うことによってコミュニケーションを図っている。海馬にも若干の影響があったのか、軽度の記憶障害も確認されている。意思疎通は十分にでき、また現在のBABUの話法は正直とてもチャーミングではあるものの、複雑で込み入った内容の話になると相互理解の敷居はまだ高い。あまつさえ、そこにBABU特有の韜晦趣味が重なる。取材する側としては端から一筋縄でいくわけもなかったのだ。

先に“運の尽き”と書いたのは、こういうことだった。

端的に言って、僕はBABUと、BABUの作品に、深く魅了されてしまった。これまで会ったどんな表現者とも違う、未知の何かに触れたような気がして、胸がザワついていた。僕はこれまで括弧付きの「自由」というものをいささかも信奉してこなかったが、目の前に鎮座するこの男の“不自由”な身体のうちには、そうした月並みな「自由」とは位相を異にした“自由”が、地中で煮え立つマグマのように潜勢しているように感じられた。職業柄もあって、是が非でもこの人物について記事を書かなければならない、と思ってしまった。

しかし、たった一度の、BABU本人へのインタヴューを行なった程度では、BABUという稀有なる表現者の本性は、杳として知れなかった。あるいは本性というものが存在するという想定自体がロマンチックな幻想に過ぎないと言うのであれば、BABUが複数のコンテクストを不断に横断していく際の運動パターンと言ってもいいのかもしれない。いずれにしても、僕はすでにその運動の渦中に巻き込まれていた。運動に巻き込まれた当事者として、なにがしかの方策を練らなければならなかった。

果たして、僕は決断した。一本のインタヴュー記事を制作することは潔く諦めることにした。その代わりに連載形式で取材記事を書いてみようと思った。BABU本人の言葉があてにならない以上、周辺の人間たちから話を聞き取ることにした。ともかくもエピソードを大量に蒐集してみることにした。あるいはその畢竟において、もつれにもつれたコンテクストの束から、BABUの本性へと至る糸口が見つかるかもしれない。その可能性に賭けてみようと思った。

取材を終えて東京へと戻る飛行機の中、身中滾るマグマにほだされた僕は、いささか前のめりにBABU取材の継続を決めていた。

✴︎✴︎✴︎︎

昨年12月から間を空けず、今年2月の末にも僕は再び小倉を訪れた。二度目のセッションでは、BABUと共に小倉の“けもの道”を遊歩し、BABUのアトリエ〈HANG〉でBABUの作品群に囲まれながら、友人たちを交えて朝まで呑み明かした。

身のある話はほとんどしていない、が、収穫はあった。ヴァイブスは伝わった。会話の端々、作品の様相から、BABUがこれまで街路にドローしてきたラインの、それぞれの切れ端を掴むことはできた。遠景には九州の禍々しい前衛芸術史もちらついていた。なかでも最過激派と形容される森山安英が率いた「集団蜘蛛」の残像を垣間見ることができたのはよかった。

幸いなことに、どうやらBABUの舌足らずを補足してくれる証言者には事欠かないようだった。劈頭に記した三つのエピソードは氷山の一角に過ぎない。二度目の小倉から一ヶ月半が経過した現在、すでに僕は20数名の証言者から聞き取りを行っている。蒐集されているエピソードはいずれも、時代に蔓延する血の気のない、蒼白色のコレクトネスを蹴散らしてあまりある痛快なエピソードばかりだ。そして、その取材は今日も継続中である。

この連載では彼ら証言者とともに、BABUの38年に及ぶ半生、その騒乱に満ちた軌跡を、基本的には時系列に沿って、辿ってみようと思う。一体、BABUはなぜこうなのか。その旅の途上において、他ならぬBABUをも巻き込む、新たなる「もつれ」を生じせしめることができたなら嬉しい。

あの廃墟は解体されて更地になったという。それでも紫水会館の屋上に聳えていた給水塔に線状のグラフィティが疾走していた、という事実は動かない。HOLY CRAP。僕は金網の破れ目をくぐった。

UNTIITLED 2007(撮影・佐々木玄)

文/辻陽介

編集協力/逆卷しとね

〔註〕

※1 こちらはすでに以下に記事化されている。https://hagamag.com/series/ss0066/8500

※2 宮川敬一とGallery Soapについては、以下を参照。https://hagamag.com/series/ss0066/8576

※3 グラフィティアーティストの可視性をめぐっては大山エンリコイサム『アゲインスト・リテラシー|グラフィティ文化論』(LIXIL出版)を参照。

✴︎✴︎✴︎

辻陽介 つじ・ようすけ/1983年、東京生まれ。編集者。2011年に性と文化の総合研究ウェブマガジン『VOBO』を開設。2017年からはフリーの編集者、ライターとして活動。現在、『HAGAZINE』の編集人を務める。

✴︎✴︎✴︎

〈BABU伝 北九州の聖なるゴミ〉

#04「ALL I NEED IS STREET SKATING」

〈MULTIVERSE〉

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義