《BABU伝》──北九州の聖なるゴミ|#10「迷惑のかけ方」

北九州のストリートを縦横無尽に這い回り、瓦礫を足場に自在に「線」を張り巡らす、“不自由”で“自由”な異端のアーティスト・BABU。その数奇なる軌跡を、HAGAZINE編集人・辻陽介が追う。

あれから15年

「tetraの立ち上げの時からGallery Soapの存在は意識してましたね」

2004年、福岡市内にアートスペースを立ち上げようとしていた尾中俊介らにとって、北九州のGallery Soapは「どこかおののきのような感覚」を惹起する存在だったという。

「やっぱりあの逸脱している感じがすごく面白かったんですよ。勝てないなと感じつつも、tetraでは宮川さんとはまた違う形でそういうことをやりたいと思っていました」

BABUの2006年のart space tetraでの展示《one against4》の話を聞きたがっていた僕を、現在、デザインレーベル《Calamari Inc.》を田中慶二とともに主宰している尾中俊介に繋いでくれたのは遠藤水城だった。「その話なら尾中くんやシェーンに聞いた方がいいんじゃないかな」。その数日後、僕はZOOM越しに、福岡市に暮らす尾中とシェーンの二人と同時に対面した。当時、北九州の「チンピラ」だったBABUは、二人の目にどう映っていたんだろうか。尾中は「あのSoapの中にあって、BABUくんはさらに逸脱していた」と振り返る。

「お酒に酔ってるとか、ドラッグでおかしくなってるとか、そういう奴なら北九州にはいっぱいいたと思うんだけど、BABUくんの場合はシラフで逸脱している感じでした。表現は難しいんだけどラインを簡単に超えてくるような感じがあった。サッカーでいうと、イブラヒモビッチとかイギータみたいな、ああいう戦術とかを無視してプレイする人たち。一緒に何かをするのは大変だと思うけど、ああいう人たちがいると楽しいですよね。見ているだけでワクワクする」

Calamari Inc. がデザインを手掛けた遠藤水城の著作『陸の果て、自己への配慮』(発行:pub)。

尾中の言葉をシェーンが継いだ。

「BABUくんは僕らから見たら北九州のSoap周辺のメンバーのひとりでもあるんだけど、ただすごく個人主義的で、いつも一人で活動してた印象が強いですよね。ギャラリーだけじゃなく街中でも活動していて、基本、イリーガルで。権力に迷惑かける感じが素晴らしいですよね。迷惑かけること自体は誰にでもできるけど、彼はそのやり方がとてもユニーク。自分の道をよくわかってる。だから僕はBABUくん、すごい好きですよ」

シェーンはオーストラリア出身のキュレーター、映画研究者であり、音楽レーベルを主宰している。1997年に来日して以来、主に福岡を拠点に活動を続けてきた。tetraにはその立ち上げから関わっている。シェーンの言葉に、さらに尾中が言葉を重ねた。

「僕は辻さんの記事でBABUくんの過去を知ったわけだけど、彼がヴァンダリズム的なものを色々とやってきたこととかは、聞かなくても初めから伝わってた。そういう雰囲気が出てた。年上の人に対して敬意はあるんだけど、あなたたちが言うことが正しいとは思わないですよ、みたいなそういう雰囲気。フランクだし、イキっているわけでもないんだけど、自分の考えは絶対に曲げない。まあ、シェーンが好きなタイプだよね」

そうそう、とシェーンがうなずく。BABUのような“聞かん坊”を頼もしく思う一方で、どうやらシェーンは今の若い人たちの「マジメ」さに不満を感じているらしい。

「今の若い人たちは、普通に作品つくって、スペースをレンタルして、エキシビジョンして、それで終わり。クリーンでセーフティ。僕は個人的にそういうのは大嫌いですよね。BABUくんはその逆ですよ。ルールとか関係ないでしょう? 日本でああいうことをやり続けるというのはとても難しいことなのに」

2006年といえばすでに15年前。シェーンの「若い人たち」という言葉に、15年という時間の体感的な短さと、一方でBABUは(そして僕も)すでに「若い人」ではないという当たり前の事実を、あらためて認識させられる。宮川も言っていた。「BABUは意外とキャリア長いんだよ」。尾中とシェーンにとっても古い話であり、当時の細かな経緯などについては記憶が朧げな部分も多かった。

「でも、あの展示のことはよく覚えてます。すごい盛り上がったんですよ。tetra史上でもベスト3に入るくらいに」

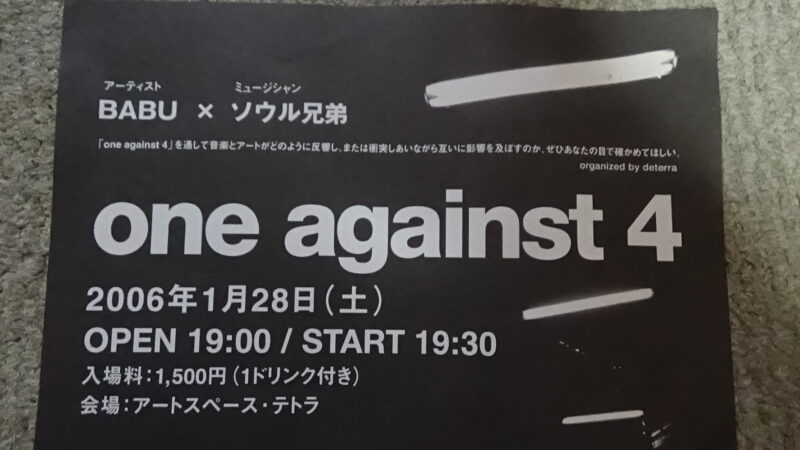

配慮の行き届いたイタズラ

2006年1月末に行われたBABUの展示《one against 4》は、2004年6月にシェーン・ボーデンのキュレーションのもと始まったイベントシリーズ《one against》の第4回目、最終回にあたるものだった。art space tetraのホームページにまだ残されていた当時のログには、《one against》についてこのように綴られている。

「one against seriesとは、art space tetraにて2004年6月12日にはじまったイベントシリーズである。その基本コンセプトは、アーティストとミュージシャンが同じ時間・同じ場所に出演することにある。観客は限られた時間のなか、演奏とアートワークを同時に目の当たりにする。その後、完成された作品はart space tetraにて展示される。このシリーズの目的は、芸術作品と音楽演奏のアクチャルな制作・遂行を公表することにある。アーティストとミュージシャンはセッティングやサウンドチェックまで観客の前に披露する。彼らはコラボレーションをするかもしれない、あるいは、お互いに無視し合うかもしれない。スペースは開かれており、その用途があらかじめ確定されることはない。そこで観客は作品の物理的完成をみることになるだろう。」

このシリーズをシェーンが企画した背景には「アートスペースで展示をやるとアート関係の人しか来ない。ライブをやると音楽の人しか来ない。だからどっちも同時にやる。そうすれば、アート関係者にライブを見せてライブ客にアートを見せることができる」という思惑があったという。とはいえ、「彼らはコラボレーションをするかもしれない、あるいは、お互いに無視し合うかもしれない」とあるように、いわゆる共同制作とは少し趣を異にしていたようで、選ばれたミュージシャンとアーティストは現場において「混ざり合ってもいいし、混ざり合わなくてもよい」という点に重心が置かれていた。

《one against 4》でBABUの相手役を務めたのは、Waldでの展示に引き続き、ソウル兄弟だった。シェーンによれば、先に出演が決まっていたのはソウル兄弟の方で、その相手役として抜擢されたのがBABUだった。

画像提供;城戸英章(ソウル兄弟、第四のメンバー)

「多分、BABUくんを知ったきっかけは岩本さんってキュレーターだったんじゃなかったかな。ヴァンダル系の大人しくない感じのライターを探してたらBABUくんの名前を出してくれて。それで街中にある彼の作品を見てみたらとても面白かった。当時、電車から彼のグラフィティがよく見えてたんですよ」

JR日田彦山線沿いに見えるBABUのグラフィティ(撮影:宮川敬一)

「岩本さん」とは、現在、広島市現代美術館に所属しているキュレーターの岩本史緒のこと。岩本は当時、Gallery Soapの常連であったことからBABUともすでに顔見知りで、この1年後には、同じくtetraで行われたBABUの個展のキュレーションを手がけている。

もちろん、シェーンは展示前に街中のグラフィティだけではなく、2005年末に開催されたWaldの《sad song》展も見ていた。だが、その印象はあまり芳しくはなかったようだ。

「Waldの展示も見に行きました。たしかに面白かったんだけど……、正直、ちょっとBABUくんには似合わない感じもした。なんか硬さがあったんです」

尾中もこれに同調する。

「展示が綺麗すぎる感じがしたね。空間自体がホワイトキューブ的だから仕方ないけど。その点、tetraが良かったのはtetraって汚いんですよ」

《art space tetra》の外観、2005年当時(tetraのHPより)

そう言って、やや自嘲的に笑う。果たして、その「汚い」tetraにおいて史上ベスト3に入るくらいに盛り上がった《one against4》はどのような内容だったのだろうか。なんでも、イベントが開場された18時、会場にいたのは観客とBABUのみでソウル兄弟の姿はなかったという。

「それまでの3回はアーティストもミュージシャンもtetraのスペース内でライブをやっていたんです。ただ、その時、ソウル兄弟は会場に現れなかった。BABUくんだけがスペース内でラインを描いてて、その場にあるスピーカーからはなんかノイジーな音が聞こえてきてるという状況でした。ただ時々、音が途切れたりするんです。これは何をしていたかというと、ソウル兄弟がtetraの周囲を車でグルグル回りながらその車内で演奏していて、その音をラジオマイクで流してたんです」

一方でBABUはギャラリーたちの視線を浴びながら、ただ黙々とスペース内にラインを引いていた。街中に描かれたあとのラインはすでに幾度も目にしていたものの、それが描かれる瞬間を尾中が見たのは初めてだった。

《one aginst 4》、当日の風景(tetraのHPより)

「へえ、こんな風に一発で描くんだって思いましたね。すごい速いんですよ。床や壁にラインを引いていって、最後にはトイレまで引いていました」

2時間ほど同様の状況が続いたところで、ライブはいよいよクライマックスを迎えた。tetraのスタッフがギャラリーのガラス戸を一斉に取り外す。何が起こるのか分からず騒然とする観客。道路から車が突入してくる。

「ソウル兄弟の乗った車がtetraに突っ込んできたんです。それによって観客はみんなギャラリーの外に追い出されて。そこからはソウル兄弟も車から降りてきて、みんなで車に落書きを始めました。すごい盛り上がってましたよ。BABUくんもギャラリーの外に出て描き始めて」

《one aginst 4》、当日の風景(tetraのHPより)

あたかも北九州の洗礼とでも言うかのような大胆な演出。会場はその破天荒さに大いに沸いたという。ただ、これらの演出はソウル兄弟やBABUが好き勝手に行ったものではなかった。むしろ彼らなりに最大限の配慮をした結果だった。「いいやつらなんですよ」と尾中は笑う。

「tetraには隣近所もいたから、普段、演奏してもらうにも音量はある程度抑えてもらってたんですね。ただソウル兄弟は爆音にこだわってて、そこは譲れないというのがあった。だから、会場ではなく車の中で爆音を鳴らすっていう形にしたんです」

あるいはBABUもまたその場においてヴァンダルに走ることはなかった。

「BABUくんも完全に違法なことはそこではやらなくて、tetraの向かいにあった建築中のマンションに向かってロールの紙を敷いて、その紙の上にラインを引いていくということをしてました。車が通るたびに踏まれちゃうんだけど、直には道路に描かないでくれて。本当は嫌だったんじゃないかな。でも気を使ってくれた。普段『誰の言うことも聞かない』みたいな感じなだけに、その優しさが沁みたんですよね」

《one aginst 4》、当日の風景(tetraのHPより)

打ち棄てられたゴミ

こうしてほぼ即興的に作り上げられた空間は、その後、2週間に渡って展示として公開されていたという。なんでもシェーンによれば冬だったにも関わらず会場からは異様な臭気が発生していたらしい。

《one aginst 4》、展示風景(tetraのHPより)

「BABUくんが外で見つけてきたようなガラクタも会場には置かれていて。あと拾ってきた生ゴミとかも床に撒かれてましたね。それが腐って臭くなってたんです」

ゴミへの偏執はBABUの作家としての個性と呼んでよいものだが、どうやらそれはギャラリー展示を始めた当初から一貫していたようだ。それにしても、腐臭を放つ生ゴミの展示を許可するあたり、tetraの懐の広さもなかなかだろう。運営側のそうした気概は、おそらくBABUにも届いていた。

「BABUくんも楽しんでくれたんじゃないかな。『ありがとう、楽しかった』と言われたような気がする。あれからは全然会えてないけど、会いたいね、BABUくんと」

シェーンの言葉に尾中も同調する。

「折々で情報には触れてるけど、僕も直接はBABUくんにずっと会えてなくて。でも、彼みたいな人がいるってことが、嬉しいですよね」

art space tetraでのソウル兄弟とのパフォーマンスと展示は、かくして成功のうちに幕を閉じた。遠藤水城もまた、企画には関わっていなかったものの、この時のパフォーマンスと展示を現場で見ていた。

「よく覚えてますよ。ソウル兄弟のパフォーマンスを含めてすごくイケてた。tetraの中に車が突っ込んできた時は笑いましたね」

車で突っ込んだ張本人、ソウル兄弟の丸山は当時のことをこう述懐している。

「tetraの初期には強いインディペンデントマインドを持っている人が結集していたんですよね。だからああいう感じのパフォーマンスも許されたんだと思います」

遠藤水城も、尾中俊介も、シェーン・ボーデンも、現在はtetraの運営には関わっていない。15年。体感的には短いようにも感じるが、されど、何かが変化するには十分な長さを持った時間。当時、福岡にひっそりと灯されたインディペンデントマインドの不知火の行方について、僕は多くを知らない。そして、それを書くのは僕の役目ではない。

《art space tetra》、2005年当時(tetraのHPより)

実はこの《one against 4》のパフォーマンスが行われた2006年の1月、BABUはもうひとつ、展示を行っていた。蛇の道の最終地点、Gallery Soapにて開催されたBABUの最初の個展《ANACONDA》展だ。

この頃、BABUが小倉の京町にあるTRIBEという美容室に寝泊まりしていて、またTRIBEの一部がMASSAによって映像事務所として間借りされていたというのは、すでに書いた通り(※)。なんでもMASSAによれば、ちょうどその頃、二人はあるアーティストの楽曲にハマっていたという。

※#04「ALL I NEED IS STREET SKATING」を参照。

「当時、森田(貴宏)くんがリリースした中野ローカルのDVD『Behind The Broad』にSHUREN the FIREが使われてて、僕とBABUはその曲にガッツーンやられて、それ以来、アルバム買ってヘビロテで聴いてたんです」

『BEHIND THE BROAD』FESN

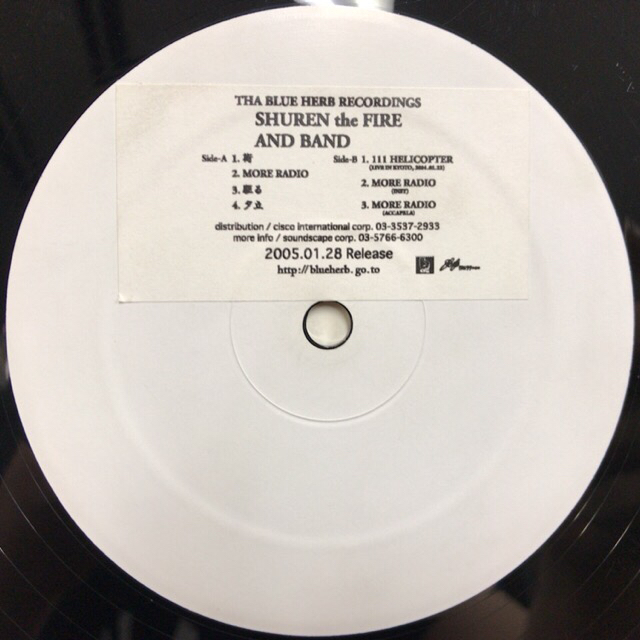

札幌を代表するラップグループと聞いて思い浮かぶのは、まず間違いなくTHE BLUE HERBだ。そのTHE BLUE HERBが運営していたレーベル「THE BLUE HERB RECORDINGS」からCDをリリースしていた同じく札幌出身の、つまりはTHE BLUE HERBの直系の後輩にあたる存在が、SHUREN the FIREだった。

2005年1月、SHUREN the FIREは1枚のシングルレコードをリリースする。映像作品《ANACONDA》の冒頭にも挿入された『街』だ。

「いま思えば《ANACONDA》は、森田くんとShurenから受けた衝撃をもとにできた作品かもしれません」

『街』SHUREN the FIRE AND BAND

国道3号線沿い、打ち棄てられたゴミが吹き溜まる夜の街で、いよいよ、あの白い大蛇が鎌首をもたげる。

文/辻陽介

編集協力/逆卷しとね

#11「The White Snake Runs Across All Borders」を読む>>

✴︎✴︎✴︎

辻陽介 つじ・ようすけ/1983年、東京生まれ。編集者。2011年に性と文化の総合研究ウェブマガジン『VOBO』を開設。2017年からはフリーの編集者、ライターとして活動。現在、『HAGAZINE』の編集人を務める。

✴︎✴︎✴︎

〈BABU伝 北九州の聖なるゴミ〉

#04「ALL I NEED IS STREET SKATING」

〈MULTIVERSE〉

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義