「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

ここ数年でポリアモリーという言葉はかなり人口に膾炙した。しかし、果たしてポリアモリーが正しく広まっているかと言えば、どうにも微妙なところである。ここらであらためて確認しておいた方がよさそうだ。「リアルポリアモリー」とはなにか?

INTRODUCTION

新しい概念に誤解はつきものである。それが外来の概念であればなおさらだ。しかし、そうとはいえ、その誤解を誤解のまま見過ごしてしまうわけにも、またいかない。

1990年代にアメリカ西海岸で誕生した、“Poly”+“Amor”からなる“Polyamory(ポリアモリー)”という言葉がある。この言葉もまた、日本へ輸入されると同時に、たちまち表層的な理解、あるいは曲解によって、その意味するところを大幅に捻じ曲げられてしまった。

現在、ポリアモリーをめぐって多く見られる誤解として、たとえば次の二つがある。

ひとつは、ポリアモリーを「複数の異性を同時に愛してしまう」といったような個人の性質として考えるもの。

もうひとつは、ポリアモリーを「互いに浮気や不倫を許容することで欲望の充実を図ろうとする」といったような個人の欲望実現の手段として考えるもの。

いずれも、実際とは明らかに違う。そもそもポリアモリーとは、個人の性質、個人の欲望実現の手段といったような「個人的な生」を前提として作られた言葉ではない。あるいは定義としての正誤を棚上げしたとしても、そのように考えてしまうかぎり、ポリアモリーという概念は個々人の性癖や趣味の話に過ぎないものとして、実に矮小な、またいかなる意味においてもアクチュアリティを欠いた概念になってしまう。

では、実際のところ、ポリアモリーとは一体なんなのか?

その問いに簡潔に答えることはたやすくない。限りなくミニマムな定義としては、“合意に基づく複数間での恋愛や性愛の実践”となるだろうが、それはあくまでもミニマムな定義である。当然ながら、その定義をもってして、ポリアモリーを十分に理解したことにはならない。しかし、そうした十分な理解を得ようとされることがなきまま、ポリアモリーという言葉ばかりが広く喧伝されてしまっているというのが、偽らざる日本のポリアモリーの現状でもあるのだ。

カリフォルニア大学バークレー校で開催されたポリアモリー国際学術会議にて、プレゼンター・プレゼン審査員をつとめ、自身もポリアモリーを実践している幌村菜生氏は、かかるポリアモリーをめぐる日本の言論状況を憂慮する一人である。

幌村氏は指摘する。市井の人々ならばまだしも、少なからぬアカデミシャン達までもが、誤った情報、イメージの流布に加担してしまっている、と。

本稿は、そうした問題意識のもと2017年8月に行われた幌村氏へのインタビュー「ポリアモリーをめぐるいくつかの誤解」(2017.10.20『STUDIO VOICE vol.411』収録/INFASパブリケーションズ)に加筆改稿を加えたものだ。当時の表題にもあるように、これはポリアモリーを広く世に喧伝するという目的ではなく、すでに喧伝された誤ったポリアモリー理解についての指摘と、その誤謬の修正を目的に纏められた原稿だった。しかし、そうした目的で纏められた原稿は、ポリアモリーとは一体なんなのか、そして、いま世界的にポリアモリーという概念が注目を集めているのはなぜなのか、ということを考える上でも、非常に示唆に富む内容となった。

本稿をあらためてHAGAZINEに掲載することにしたのは、現状において、ポリアモリーが一体どのような概念で、どのような志向性を持ったムーブメントであるかを、正しく知ることができる日本語の資料が限りなく少ないという状況を踏まえ、これからポリアモリーを知ろうという人たちにとって、本稿がひとつのアクセスポイントになりうるのではないかと考えたからだ。本稿が日本のポリアモリーをめぐる言論、実践の発展、その軌道修正の一助となれば、編者として望外の喜びである。

(Interview & Text by Yosuke Tsuji)

ポリアモリーとは新しい共同体の可能性の追求である

HZ 僕と幌村さんとは2015年頃に知人を通じて知り合い、以来、ポリアモリーについてはもちろん、映画や音楽、ときには思想や哲学などについても、数多く対話を重ねてきました。

今回は、あらためて幌村さんにポリアモリーについてのお話を聞いていきたいのですが、まず、この数年の間でも、日本におけるポリアモリーの認知度が急激に高まってきている、という状況があります。ポリアモリーに関する本の出版、雑誌やWeb媒体の記事、あるいは地上波のテレビ番組などで取り上げられることによって、その言葉自体はかなり普及しつつある一方、それらで語られているポリアモリーには、ある種の偏りがあったり、なかには致命的な誤認が含まれている場合さえある。もっと言うと、はっきり「フェイク」と呼んでしまっていいものが多い。

そこで、このインタビューではまず、現在の日本でポリアモリーをめぐって生じている数々の誤解について、お話を聞いていきたいと思っています。早速ですが、昨今のポリアモリーをめぐる言論状況について、幌村さんがもっとも違和感を感じているのは、どのようなポイントでしょうか?

幌村 第一に、ポリアモリストが「複数の人を好きになるマイノリティである」と考えられていることですね。そもそも、そういう特殊な性質をもった個人がいるという見方は、ナンセンスだと思います。

HZ ポリアモリーは「複数愛」と訳されることも多いです。「複数の人を好きになる」という点においては、間違っていないようにも思いますが。

幌村 はい。しかし、そもそも複数の人を好きになる人というのは、けっしてマイノリティではないですよね。多くの人は一生のうちに、何人もの人を好きになります。誰かを好きになる、あるいは愛するということは、永遠を誓うことでもある。すると、時間とともに、好きな人は複数になっていきます。なかには一人だけを見て、一人だけを好きでい続ける人というのがいるかもしれないけど、それは単にラッキーな人。初恋の人と結婚する人なんてそう多くはありません。

HZ ただ、一般的な恋愛においては、そのつど「別れ」という形で、関係ないし感情の切断が行われますよね。少なくとも、そのようなものであるとされている。

幌村 付き合っては別れる、あるいは結婚しては離婚するというのを何度も繰り返し、そのつど「あなただけ」「あなたが一番」などと言っているというのは、どこか滑稽ではないですか? それに倫理的にもどうかと思います。そのような恋愛のありかたはシリアルモノガミーと呼ばれていて、ポリアモリーのベースにはそうした不毛とも言うべきシリアルモノガミーへの問題意識があるんです。

HZ シリアルモノガミーというのは「連続単婚」のことですね(※)。

※同時期にはひとりの性的および恋愛的パートナーだけを持つが、人生全体においては複数の性的および恋愛的パートナーがいて、しょっちゅうパートナーを変えることになる人間関係のパターンのこと。シリアルモノガミーにおいては、人生においては何人もの人を愛することができるが、同時期にはそれができないとされている。

幌村 はい。先ほども言いましたが、長い人生のなか、複数の人を好きになるということは当たり前のことです。それをシリアルモノガミーとは別のやりかたで、どうやって実りのあるものにしていくか、ロマンチックな恋愛や性愛、親密な関係というものを、どうやって築いていくか。その実践として、1990年代から、サンフランシスコやバークレーなど、西海岸を中心として広まったのがポリアモリーです。ちなみに、サンフランシスコやバークレーは、1960年代にヒッピームーブメント、Summer of Loveが起こった地でもあり、ポリアモリーは、いわばその第二波として始まったとも言えます。

HZ つまり、ポリアモリーは既存の体制に対するカウンターとしてのムーブメントであって、特殊な性癖を持った個人や、その個人の欲望を指すものではない、と。

幌村 そうです。ただ、そこが日本ではあまり理解されていません。たとえば、「たくさん恋人を持ちたい人たち」みたいに思われていたり、あるいはセックス依存症のような「性欲をコントロールできない人たち」みたいに思われていたりと、個人の過剰な欲望の問題だと思われているふしがあります。

HZ 自分の好色さを正当化する言葉であるといったイメージですね。色んな人とセックスがしたいという個人的な欲望を、都合よくポリアモリーと呼んでいるだけなんじゃないか、といったような。

幌村 ただ、その誤解が起こってしまうことには原因があって、日本における数少ないポリアモリーについての文献や情報が、そうした誤解を誘導するような内容になってしまっているんです。たとえば社会学の研究者の深海菊絵さんが書かれた『ポリアモリー 複数の愛を生きる』という本などもそうで、複数の恋人を作りたい人がどうやってそれをうまくやっていくか、といった点にばかり関心が置かれてしまっている。新しい人間関係や共同体の可能性の追求という側面が抜け落ちているんです(※)。

※その他、社会学者の宮台真司さんなども著作においてポリアモリーに言及されていますが、ポリアモリーが個人の能力や性質に関わる話として語られてしまっており、それゆえにポリアモリーにおいて非常に重要な合意形成のプロセスに関する記述が抜け落ちていて、いわゆる「不倫」行為を肯定するような話になってしまっているという点は問題だと感じています。

HZ あたかもポリアモリーが個人の欲望を今以上に実現するための手段のように語られているわけですね。ただ、そうしたポリアモリーの理解のされ方それ自体が、ある意味でいまの日本社会の状況を表してるようにも思います。つまり、個人がバラバラに分断された社会では、ポリアモリーもまた、個人の欲望問題に還元されざるをえない。すると、個人や、せいぜい夫婦を前提とするような関係ばかりが語りの中心になってしまう。

幌村 それは本当によくない話です。正直、くだらない。個人の欲望実現や夫婦の関係改善を頑張ること、それ自体を否定するつもりはまったくないんですけど、個人がハーレムを作りたいから、夫婦がセックスレスだから、という理由でポリアモリーに取り組んでも限界があるでしょう。そうした動機に基づく限り、ポリアモリーはよくある恋愛マニュアルの域を出ない。私は、そこで、「トライブ」という視点が重要になってくると思います。

HZ 幌村さんが著書『サード・サマー・オブ・ラブ ポリアモリー』で強調されていた“トライブ意識”、あるいは“共同体感覚”のことですね。あらためて、このトライブ意識、共同体感覚とは、どういうものなのでしょう?

『サード・サマー・オブ・ラブ ポリアモリー』幌村菜生

幌村 すごく簡単に言ってしまえば、生まれてきた意味のようなものだと思います。そんな意味などないと思っている人はそれでいいんだけど、少なくとも自身の生になんらかの意味を感じている人には、共同体感覚があるだろうと思っています。自分の生に意味があるということは、自分には何らかの「役割」がある、ということでもあり、それは、自分を超えた何かからもたらされるものですから。共同体や、種としての人類、他者と言ってもいいですけど。

HZ たしかに、生をただ単に個人的なもの、非連続的なものとして捉えるかぎり、生まれてきた意味というのは感じづらい。自分の生を意味づける上では、ある種の永遠性の感覚であったり、超越的なものへの志向が必要かもしれません。

幌村 はい。ただ、本当はそこまで大袈裟に言わなくてもいいんです。より日常的な例を出せば、部活におけるメンバーシップ。部活という表現だとイメージしづらければ、地域共同体のなかでのスポーツや文化活動みたいな、そういうものでも構いません。

北海道出身の私にとってはスキー場がそのような場でした。当時はスノーボードがオリンピックの正式種目となった時で、ちょうどスケーター文化の雪山版みたいな感じでスキー場が熱を帯びていたんです。部活のように「目指せ優勝」みたいなノリだけじゃなく、地域の人がそこになんとなくたむろして、コース外を滑走したり、自然にできたコブで小さな技をきめてみたりしていて。そんな感じで、上を目指そうという力と、みんなで仲良くたむろしようという力が混ざり合って、新しい技ができていったり、どんどんうまくなっていったりする、みたいな、独特の創造的な雰囲気がありました。

HZ そういう意味では、すごくシンプルな意味でのトライブ意識、共同体感覚というのは多くの人が経験していると思います。そういえば、少年スポーツ漫画で描かれる男女模様というのは、どこかポリアモラスですよね。基本的にはトライアッド的な三者関係がベースになっていて、多くの場合、カップルが生まれることはなく、最終回までダラダラとその関係が続いていく。

幌村 『SLAM DUNK』もそうですよね(笑)。でも、そのようにせざるをえない。もし晴子ちゃんが流川くんとカップルになってしまったら、そこで物語が終わっちゃいますから。桜木くんとカップルになっても同じことですけど(※)。

※『SLAM DUNK』においては作品の性質上、男性のホモソーシャルが中心に描かれているが、幌村菜生『サードサマーオブラブ』

小さなパートナーシップの紐帯が共同体を疎外する

HZ おそらく、一般的にはポリアモリーの具体的な関係性についても、一人が二人以上の恋人を有するというイメージがいまだ強いように思います。いわば、許容された浮気のようなものとして捉えられている。

幌村 そうですね。しかし、一人が複数を好きである、であったり、浮気ではなく本気である、であったりという話は、ポリアモリーにおいて実際には、さほど、重要ではありません。三者の関係の場合であれば、多くのポリアモリストにとって理想の形は、トライアッドと呼ばれる三者が互いに愛し合う関係なんです。もちろん、一人の男性が二人の女性を別々に囲うというような形がないわけじゃありませんが、あまり望ましい形ではないとされている。さっき説明したような、場の感覚に乏しいからですね。

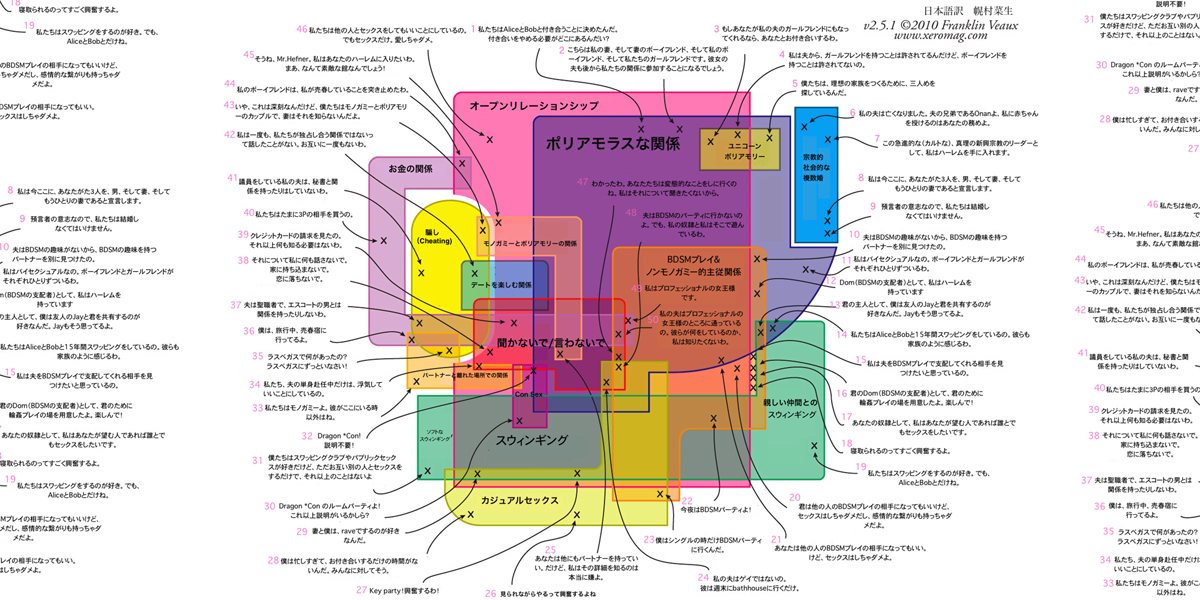

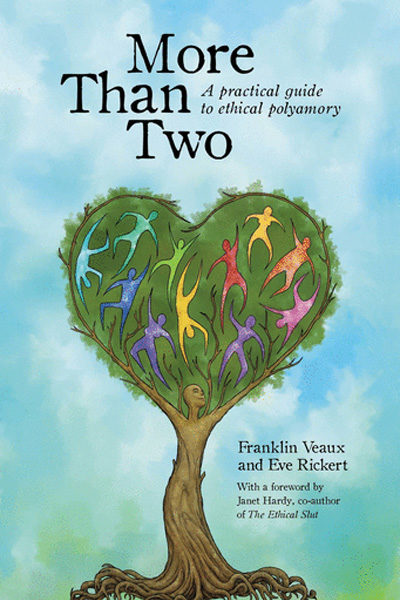

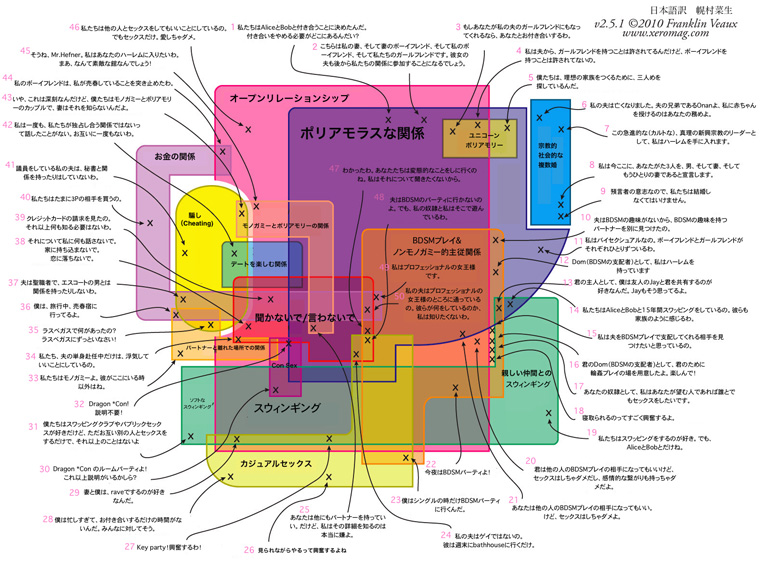

カリフォルニアのバークレーのポリアモリーの学会などに行くと、自分のポリアモラスな関係を分子モデルのような図を描いて説明したりするんですよ。ここに自分、自分と繋がった誰々、さらにそこから繋がった誰々、といったように。そうしたネットワーク図は“ポリキュール”と呼ばれているんですが、ポリキュールでは関係性が、上からの俯瞰的な視点で捉えられています。ポリアモリーの理論家であるFranklin Veauxの『More Than Two』という本の表紙を見てください。大きな樹があって、その樹の上で沢山の人が愛し合っている絵が描かれている。まず最初にあるのは、樹なんです。

『More Than Two』Franklin Veaux

HZ まずは場があり、自分は場の一部としてある、ということですね。それはスキー場のような物理的な場であることもあるし、イメージとしての場であることもある。

幌村 たとえば、キリスト教には「皆一つの体」という考え方があり、聖書にも次のように書かれています。

“体は一つでも、多くの部分から成り、体のすべての部分の数は多くても、体はひとつであるように、キリストの場合も同様である。つまり、一つの霊によって、わたしたちは、ユダヤ人であろうとギリシア人であろうと、奴隷であろうと自由な身分の者であろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊をのませてもらったのです。(中略)一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなたがたは、キリストの体であり、また、ひとりひとりはその部分です。”(新約聖書・コリントの信徒への手紙Ⅰ・12章より部分抜粋)

これは場の感覚についての一つの雛形と言えるでしょう。そもそもキリスト教における愛とは、博愛、共同体愛、隣人愛のことですしね。実際、欧米のポリアモリストにはキリスト教徒も多く、それも信仰心が強い人が多いです。

ただ、私はそれを理由にポリアモリーをキリスト教徒に特有のものとは考えません。キリスト教にせよ、仏教にせよ、そこで語られている言葉というのは、人間の自然な在り方にそっている言葉だからこそ、いつも原点になるし参考になるんだと思うんです。だから、この感覚は、信仰とは関係なく、誰もが本来もっているものだと思います。

HZ 連続性へのノスタルジー、つまり自分が自分以外の存在や歴史から切り離された独立したものとして存在しているのではなく、それらに絡め取られながら、その一部としてあるというような意識は、程度の差こそあれ、普遍的なものだと言えるように思います。

幌村 あらゆる動物においてそうですよね。ざっくりといえば、個体は遺伝子の乗り物でもあり、種の存続や、進化のために、生き、死んでいく。いまの日本人を見ていると種としての意識は残っているかもしれないけど、そのなかで被害者意識に囚われているように感じます。自分は自分が属する一つの身体における爪のような部位で、いつも切り捨てられている、みたいに。だから、個体として別の個体への敵意を抱いてしまうんじゃないでしょうか。

HZ いまや誰もが自らを爪として規定しているようにも見えます。ただ、種の意識やトライブ意識、共同体感覚は、必ずしも個体としての満足を抑圧するものではないでしょう? いわば、利他的な振舞いが同時に利己的な振舞いであるということがありえる。共同体の利益が共同体の部分である自己の利益でもある、というように。しかし、そうした利己と利他の一致を阻んでいるものがあり、モノガミーはそのひとつであるとも言えるのではないでしょうか。

幌村 正確には、個人主義のモノガミー核家族ですね。『動物社会』の著者として知られるアルフレッド・エスピナスという哲学者がいるんですが、エスピナスは「群れ」という単位を動物界で観察することができる最高の社会集団とした上で、それは家族とは敵対関係にあるものだと論じています。群れの共同感情の成立にとって、家族の共同感情以上の大敵はない、と。

HZ 卑近なたとえですが、結婚した途端、男の付き合いが悪くなり、仲間に対してセコくなる、みたいな。

幌村 そうですね(笑)。共同体を終わらせないためには、小さなパートナーシップの紐帯が強すぎてはいけないんです。ある程度の年齢になると、それが経験的に分かってくるとは思うんだけれど、しかし現在においては、そもそもパートナーと別れて一人に戻ったところで共同体自体がないという問題もある。すると、せめても小さなパートナーシップを強固にし、ぼっち夫婦みたいになっていってしまったとしても仕方がない部分はある。

HZ そうですね。特に現代においてはできるかぎり他人に依存せずに生きることが、目指すべき理想の生き方であると推奨されている節もある。他人に迷惑をかけない、他人のお世話にならない、他人に借りを持たない、そうした生き方です。共同体の前提が相互依存的な関係性にあるとしたら、小さなパートナーシップでの自立を目指すことが、共同体感情の大敵となるというのはよく分かります。

ところで、「子育て」に関してはいかがでしょう? 独身であれば、パートナーシップをベースとしない複数的な関係性のなかにいたいけれど、子を生み、育てるとなると、やはりモノガミー的な核家族を形成する他ないのではないか、と考えている人も多そうです。

幌村 ポリアモリーでも、子育てはしていますよ。たとえば、ある女性2人男性1人からなるトライアッドでは、その男性の子供を両方の女性が生み、3人で協力しながら子育てをするという形をとってたりする。これは一つの理想形ですね。

どちらかといえば、子育てのためにはモノガミーを選ばなければならない、というより、モノガミーでの子育てに限界が来ているからポリアモリーを選択するのでは、と私は思っています。今の日本の状況下で子育てのことを本当に真剣に考えるなら、モノガミーを選ぶことはできないと思うんです。

ポリアモリー学会においても、まず最初の導入が「現在、離婚件数がこれだけ増えています」という話だったりする。つまり、モノガミー的な核家族において子育てをするということは、途中で親が片方いなくなる確率が非常に高いということでもある。最初からいないならまだしも、途中で親が片方いなくなるというのは、子供にとって多かれ少なかれ負担になります。さらに現代では貧困化も進んでいるわけですから、結婚したところで貧困となる可能性も高い。子育てのために結婚するというのは、あまり論理的ではないでしょう。

HZ ポリアモリーでどう子育てをするかという話の前に、モノガミーで子育てをすることが余りにもリスキーである、と。

幌村 そういう問題意識を持っているポリアモリストは多くいますね。子供の親は二人では少なすぎる、と。少なくとも、共同体が機能していない状況で、二人で子育てをするということは、余りにリスクが高い。

クリストファー・ライアン、カシルダ・ジェタの共著『性の進化論』においても、同様の指摘が、進化心理学の観点からなされていますよね。ヒトは、進化論的に見ても、単婚ではなく、乱婚に適した形で進化してきたのであり、育児もまた集団で行われてきたのだ、と。シリアルモノガミーによる核家族からなる社会というのは、現代に特有の、それも極めて局所的な現象に過ぎません。本来、トライブ的共同体は、女性や、母子にとっても重要なものです。

『性の進化論』クリストファー・ライアン、カシルダ・ジェタ

親密性の範囲をどこまで広げるか

HZ また、ポリアモリーに関する別の誤解として、ポリアモリストは関係性を、排他的、独占的ではないもの、つまり、オープンにすることに縛られている、というものがあります。オープンであることが、まるで義務のようになっている、と。

幌村 それは“オープンリレーションシップ”や“オープンマリッジ”におけることであって、ポリアモリーとは厳密には異なります。ポリアモリストたちがこだわっているのは、排他的、独占的でないことではなく、親密性の感覚の問題なんです。親密の範囲を二人よりは広げるけど、無造作には広げない。あるいは、関係を持った人は全員親密であるというようなイメージです。

あるパートナーでオープンリレーションシップをするという場合、片方がパートナー外でもつ関係の質というのは、定義上、問われないんです。それが一夜限りだとか、友達の延長だとか、サイトで知り合っただけだとか、そういうことは、定義には含まれない。もしくは、本気じゃなくて遊びならいいよ、という場合もある。一方、ポリアモリストは、関係の質を問います。

HZ それはポリアモリーの方がより排他的であるということでしょうか?

幌村 関わる人全てに親密性を求めていけば、たとえば、1人が100人を直接相手していくのは単純に難しいですよね。もちろん、それぞれのポリシーがあり、排他性を好まないという人もいます。逆に“ポリフィデリティ”(※)などの、先にクローズドにすることを決めている共同体もあります。

※ポリフィデリティ…3者以上の性愛、もしくは恋愛関係だが、その関係の外に新たなメンバーを探してはいけない関係のこと。少なくとも、既存のメンバー全員の合意がなければそれが許されない関係のこと。ポリフィデリトス(Polifidelitous)な関係の中には、既存のメンバーの合意のもと、新たなメンバーを加えることが出来るメカニズムを持っているものもあれば、いかなる状況下においても、新たなパートナーを加えることが許されないものもある。

HZ Franklin Veauxは、そうした関係性についての話し合いの多さこそが、ポリアモリストとモノガミストの最大の違いだとしていますね。

幌村 そうですね。ただ、私は、メンバーとの対話はもちろん重要だけど、自分自身との対話の方がより重要だと思ってます。自分は何を求めているのか、自分において大事なものは何で、それを全員の利益になるよう発揮していくにはどうすればいいのか、といったような、自分自身との深い対話がないと、共依存になりがちです。あなたがそう言ったから私はこうしたんだ、みたいに。あるいは、嫉妬の問題なども、自分自身との対話のなかでコントロールしていくことですし。

HZ ポリアモリーについて、やはり関心が多く集まるのは、嫉妬の問題ですね。僕個人の話をすれば、僕は既婚者ではあるのですが、妻の異性関係について、いわゆる貞操義務というものを考えていません。自分以外の恋人を作ることも、報告さえしてくれるなら基本的に自由、というルールを設けています。この話をすると、まず十中八九問われるが「嫉妬しないんですか?」という質問ですから(笑)

あるいは、ポリアモリーやオープンリレーションシップへの反発として、「相手を嫉妬させるようなことをするのはよくない」という意見もよく耳にします。その点、幌村さんは以前から、嫉妬はさせる側の問題ではなく、嫉妬する側が克服すべき問題だと言われてましたね。

幌村 そう考える他にないでしょう(笑)。嫉妬する人というのは状況に関わらず嫉妬するものですから。嫉妬させないために、という努力をしつづけても仕方がない。ただ、その嫉妬が幻想だということをアピールする必要はあると思います。これは単純な話で、多くの場合、秘密にするから嫉妬する。見せたら嫉妬しないんです。見せるということは、体験をシェアすることでもありますし。逆に寝取られ好きの人たちは、寝取られの現場をあまり見たがりませんよね。

HZ より「嫉妬するために」ですね。そもそも嫉妬という感情そのものも必ずしもネガティブなものではありませんから。あるいはポリアモリーには嫉妬の喜びとは別に、分かち合うことの喜びを意味する“コンパージョン”という言葉も存在しますしね。

幌村 そう。微調整によって、それぞれに実りのあるものを引き出していくしかない。

HZ 他方、ポリアモリーへの反発のなかには、そうした秘密のなさを指摘するものもあります。ポリアモリーにおいては、全てが白日の下に晒され、私的領域を持つことができないのではないか、と。

幌村 ポリアモリーにおいて、秘密を一切持ってはいけない、なんてルールはありませんよ。ただ、秘密にして、誰か別の人間と関係を持ってしまうことは、望ましいとは言えないでしょう。そうした願望はもちろん理解できます。ただ、そうした秘密の関係を好む人が、その関係をうまく維持することができるかと言えば、できないんです。密室で、互いに役割から逃れた赤ん坊のような状態で関係を結ぶというのは、やはり不健康なものです。それに、蓋を閉めて、いくら隠そうとしても、隠そうとすればするほど、漏れ出てしまうものです。私なら、そのような関係のもつ甘さなどよりも、フェリーニの『甘い生活』的なトライブ感のほうが、実りあるように感じます。

HZ 共感します。ただ、ポリアモリーにおける嫉妬を巡っては、その関係性が平等なのかどうか、という疑問もあるでしょう。たとえばトライアッドにおいて、一人がある一人を贔屓することで、自分が除け者にされていると感じてしまうようなことはないのか、と。

幌村 手塚治虫が「若い女性へ」と題したエッセイ(『手塚治虫エッセイ集7巻』所収)で、自分の女性のタイプについて書いていたことがありました。手塚の理想は、仕事に強い信念と情熱を注ぎ、同時に世の中すべてにやさしい愛を注げる女性だそうです。しかし現実には、そういう女はいなく、仕事熱心だった女性がさっさと寿退社して、それ以降は自分の周囲以外のことに興味すらなくししまっていたりする。そのことに、手塚は憤っていたんですが、私もそこに共感します。

何が言いたいのかというと、たとえば、私を他より贔屓する男がいるとしたら、私はその男が至らない人間なんだなって判断します。恋愛において、個人に強く惹かれる、執着することは私にとってフェチなんです。フェチはフェチでいいんだけど、優先順位は低い。プラトンの『饗宴』に描かれているような、ひとつの肉体を超えて抽象化されていくフェチには大変高い価値があると思いますが、ひとつの肉体にとどまるフェチ、それだけに集中して、他への配慮ができないというのは、人間として少し幼稚に感じるんです。

だから、ポリアモリーにおける人間関係が平等かどうかという問いはナンセンスであって、平等に振る舞うことができる人は、立派な人であるというだけだと思います。逆を言えば、自分より他の相手を贔屓されたとしても、それは贔屓した人の成熟度の問題であって、自分に魅力がないのかしら、とか悩んだり、嫉妬に苦しんだりする必要はないんです。

HZ しかし、一般的な恋愛においては「愛されている」という実感を、特別扱いされている、贔屓にされているということで得ようとする傾向が強い。

幌村 それは、そういうファンタジーがあるというだけだから、別に本人が楽しいならいいんじゃないですかね。私は別のファンタジーを持っていて、私と付き合いながら、どんな相手とでも平等にセックスをする男がどこかにいるんじゃないか、ようするに誰にでも平等に優しくできる男がどこかにいるんじゃないか、と思って生きてきたんですが、なかなか見つかりませんね(笑)

HZ 多くの男性はフェティシストですから(笑)。ポリアモリーを巡る誤解として、もう一つ。ポリアモリーコミュニティーが、セックスを最も重視した、セックスによって繋がっているだけの集団であるといったような極端な偏見も、僅かながらあるように思います。

幌村 もちろん、そんなことはありません。たしかに、ポリアモリーはセックスに対してポジティブですが、それは先ほども引いた『性の進化論』でも言われているように、セックスにアクティブであることは社会性の高いことだという考えが背景にあるからです。

ただ、私個人としては、やはりプラトニックが一番素晴らしいと考えてます。プラトニックを突き詰めて考えると、セックスしてもしなくても、そんなことはどっちでもいい、という状態だとも言える。物質的な世界での現われは変わるけど、抽象的には、不変、不滅のもの。そういうものを、私個人としては、常に目指していますね。

モノガミーが一般化した社会で選択的にポリアモリーを実践するために

HZ ここまでポリアモリーをめぐって生じている誤解について話を聞いてきましたが、ここからは幌村さんが考えるポリアモリーの今後の課題について聞いてみたいと思います。

幌村 exclusiveである、ということですね。私は、exclusiveであるということを非常に大事にしています。これは、ポリアモリーのムーブメントとしてのありかたについても言えるのですが、自らをいたずらにマイノリティと規定して、下から憐れみを乞うような運動は、結果としてうまくいかないと思う。これはLGBT系の運動や、あるいはクラブカルチャーの現状などについても言えることですが、最近は動員や収益にこだわりすぎて、あまりに「いらっしゃい、いらっしゃい」的になりすぎてるように思うんです。

ヨーロッパのゲイクラブなどでは、その場において、場にそぐわない人は、入れてもらえない。非言語の文化コードを理解できている人でなければ、入場を拒否されてしまうんです。つまり、コミットメントが求められる。そのようにして、そこにいることが誇りに思えるような、ある種の特権性を守っていかないと、文化の螺旋的な上昇が起こらなくなってしまいます。

それにパブリシティやお金儲けを重視しすぎると事故も起こる。たとえばイギリスのfabricという有名なナイトクラブが2016年、MDMAの過剰摂取による死者を出して一時的にクローズしてしまいました(※)。そういうことは昔は起こりづらかった。運営側が誰でも入れてしまうことによって、最悪、人が死んだりもするんです。結果として自らの首を締めることになる。

その点、イビサの一部のパーティなどはちゃんとしてます。HEARTというファイブスターホテル付属のクラブで行われている、Acid Sundaysは、その文化コードに沿った服装をしていないと入れないですし、私が6週間通った、DJ HarveyのPikesというホテルでのパーティは、完全予約制になっていて、個人情報を明かさないと入れなかったり。なおかつ予約して現場に行っても、場に合わない雰囲気を醸し出していると入れなかったりする。文化を守るためには、そういうシビアさが必要なんです。

※2016年、ロンドンを代表するクラブである「fabric」で、10代の少年がドラッグの過剰摂取により死亡する事件が起こった。これにより、「fabric」は営業停止、州議会によって営業ライセンスを剥奪され、一時はこのまま閉店とも言われた。その後、ロンドン市長が「fabric」の存続を支持、存続を望む世界中のファンの声もあり、セキュリティの強化などが議論された後、再開へと至った。

HZ 動員や金儲けばかりに気を取られすぎてしまうのは本当によくないですね。結果としてシーンが盛り上がるならまだしも、実際には文化そのものが消費され、シュリンクしてしまっているわけですから。あともう一つ、ポリアモリーの実践における課題、というか一つの障壁になりうるものとして、それが非常に精神的な体力を必要とするのではないか、という点も考えられると思います。複雑な人間関係を、形式によって単純化することを拒んでいるわけですから。

幌村 ヨーロッパでは“リレーションシップ・アナキー”という言葉を好んで使用する人たちもいます。アナキーというのは、日本で一般的に思われているのとは少し違って、コミュニティ主義に基づいたものなのですが、彼らは恋人や友人というふうに関係性に名前を付けないという実践を行っていたりして、まさに形式による単純化を拒んでいる。アナキーですよね。ただ、精神的な体力という点では、モノガミーの人たちも疲れるんじゃないかな、と思います。互いに束縛しあって、コントロールしあうような関係は、話を聞いているだけでもつらそうです。

HZ そういう意味では確かにそうでしょう。でも、それはある種、考えることを放棄しているだけのようにも見えます。少なくとも、束縛することを当然の権利だと信じていた頃の自分がそうでしたから(笑)。ポリアモリーは、それが不定形であるぶん、つねに自分の頭で考えていく必要がある。あるいは人間関係の維持や調整をおざなりにせず、労力や時間を割いていく必要もあるでしょう?

幌村 そういう意味では、幼稚な人はポリアモリーをやらない方がいいと思う。もちろん、ポリアモリー自体はナチュラルな人間関係の形でもあり、黒人のコミュニティなどは自然にポリアモリー的であったりする。ただ、モノガミーが一般化した社会で選択的にポリアモリーを実践するためには、ある種の知性が必要にはなってくるでしょう。

HZ 法律的な規定の多さもそこに影響しているように思えますね。 日本においては、モノガミーが民法の規定として制度化されていますから。

幌村 不倫の慰謝料問題などを含め、日本人が、人間関係を制度に依存し過ぎているという問題はありますよね。大衆文化もそれを後押ししていますし。テレビなど、消費社会に好都合なコマーシャルによって、影響されてしまっている人も多い。とはいえ、私は、テレビ見てて幸せ、お買い物してて幸せっていう人たちは、モノガミーのままでいいとも思ってるんです。モノガミー核家族によって、人は多くを消費に頼って生きていくようになるわけですが、消費者には消費者の快楽があるんですから。もちろん、それに伴う環境破壊や労働力の搾取などの問題もあるので、無制限に好きにやればいい、というわけにもいきませんけど。

HZ 資本主義の要請、つまりは「物をより多く売るためにもイエを細分化して消費単位を増やそう」という要請によって、モノガミー核家族化が進んでしまったというのも事実としてありますが、また一方でその逆の方向性、モノガミー核家族が消費社会の存続を要請しているということも考えられますよね。これまでの資本主義へのカウンターアクションがあまりうまくいっていないというのも、結局はそこの問題だろうと僕は思ってます。

幌村 共依存の関係にあるんですよ。エマニュエル・トッドも心配していましたね。新自由主義は、日本のイエとはマッチしない。新自由主義を貫くなら、個人主義の核家族になっていくしかなく、イエを維持するなら新自由主義から撤退しなくてはならないのでは、と。

HZ さらに言うと、新自由主義と個人主義の核家族というセット自体がもはやサスティナブルではない、という点も見逃せませんね。それは経済的な豊かさ、あるいは市場の永続的な成長を前提としたモデルでもあるわけで。自由恋愛からの結婚、核家族の形成、充実した消費活動といったような近代先進国的人生モデルを、今後、どれだけの人が享受できるのか。おそらく相当に厳しい。個人主義の核家族からなる社会というのは、単純に莫大なコストがかかりますから。

幌村 できればナチュラルにポリアモリーの方向に移行して欲しいけど、大企業はそれを許さないでしょう。ただ、モノガミー幻想に固執する人たちの鬱屈の回避という点では、ARやVRの発達がうまく機能していくかもしれません。生身の恋人よりリアルな恋人、生身の家族よりリアルな家族が、モノガミー社会の幻想をいまよりさらに満たしてくれるようになる。裏を返せば、個としての欲望に執着し、その実現のために他の人間を道具として使っているような人たちから、画面に吸い取られていくのかもしれませんね。

✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎

幌村菜生 ほろむら・なお/1984年札幌生まれ。https://www.tetrahedron.institute/

✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎

(Interview & Text by Yosuke Tsuji)

〈MULTIVERSE〉

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美