21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう(前編) ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

コミュニケーションのオンライン化と先端の顔認証技術は我々の「顔貌」にいかなる影響を与えるのか。前回、COVID-19をめぐって行われたホーメイ歌手でアーティストの山川冬樹と美術家の村山悟郎の対談の追加収録分を公開する。

本対談は、2020年6月にHAGAZINE上に公開された、ホーメイ歌手でアーティストの山川冬樹と、美術家の村山悟郎の対談『隔離され、画像化された二つの「顔」、その「あいだ」で──ハンセン病絶対隔離政策とオンラインの顔貌から考える』(シリーズ『COVID-19〈と〉考える』TALK06)の続編として、ZOOM上で行われた本編の公開対談の後日、非公開で追加収録したものです。

機械の「気持ち」に接近する

HZ あらためてお二人ともよろしくお願いします。この場は先日行われたHAGAZINEの連載シリーズ「COVID19〈と〉考える」におけるお二人の対談の、いわば延長戦のような場になります。前回、話題が色々と出たものの、時間切れで十分に語り切れなかったことも多く、端的に言えば消化不良でした。そこでこうしてあらためて場を用意させてもらったという次第です。前回とは異なり、今日はクローズドな場ですから、時間制限も特にはありません。だから今日は前回よりもフランクに、酒でも飲みながらゆっくりお話しましょう。

山川 いいですね。前回の場で起こっていたことについて、あの後も色々と考えていました。あの時、僕たちはオンライン上の「顔」についてを、まさにオンライン上で話そうとしていたんだけど、あの場において見えていた顔、見えていなかった顔については触れることなく話を進めていたんですよね。要するにメタレベルから言葉を発していたわけなんだけど、そこに現場があるということをあまりに意識せずに進めてしまったな、と終わった後にその異様さに気づいたんです。だから、あらためてそういうところを振り返りながら話してみたいですね。

HZ そうですね。前回は前半部で山川さんに戦前から戦後を通じて行われてきたハンセン病者、あるいは元ハンセン病者の隔離政策についてをレクチャーいただき、今日のコロナ禍において生じている市民同士の相互監視の状況などとも照応させつつ、生権力の問題、監視社会の問題、差別や排除の問題についてを語っていただきました。そして後半部では、村山さんにデジタル時代における「顔」のありかをめぐって問題を提起していただいたわけですが、前回はそこで時間切れとなってしまい、このテーマについて深めることができませんでした。だから、今夜は前回深めることができなかった「顔」についてから話していきたいです。悟郎さん、あらためて「顔」について、前回の話のあらましをかいつまんで説明してもらえますか?

村山 はい。前回、僕が話したかったのは今日の状況下でますますテクノ画像化しつつある「顔貌」についてでした。それはつまり、コンピュータープログラムやAIなどによる顔検出/認識技術が発達することによって、これまで人間同士のコミュニケーションのインターフェースとして存在していた「顔」が、今では機械の情報マトリクスにおいても存在するようになったということです。それを「テクノ画像化する顔」と表現しました。

「顔」の存在論が更新されるという事態は常に起きてますよね。写真術の登場によっても、あるいはマスメディアの興隆によっても。たとえばマイケル・ジャクソンの顔貌がマスメディアとの協応関係の中でどんどん変貌していったように。つまり、メディアによって「顔」というものがいかに作り出され、いかに変容していったかというパースペクティブがあり、その最前線にAIに取り込まれている今日の「顔」がある。前回はそういう話をしました。

その議論で参照したのはヴィレム・フルッサーです。フルッサーは、テクストによってコードされる画像すなわち「テクノ画像(Techno image)」という概念を語りました。メディアの暴力に対抗するためには、専門的なプログラムへの理解からひろがるテクノイマジネーションが必要である、とも述べています。前回の対談ではこのフルッサーのメディア論に応じるような形で、テクノ画像化する顔について考えるために、具体的に顔検知とはどういう技術なのか、Viola-Jonesの顔検出のプログラムから解説しました。細かい話は繰り返しませんが、AIがどのように対象空間から顔を検出しているかを調べてみると、部分部分の総和で顔らしい確率が高い領域を絞り込んでいく仕組みでパターンを検出していることが分かってくる。前回も紹介した僕の作品《環世界とプログラムのための肖像》は、そういう仕組みを逆算的に使って、AIには顔に見えるけど、人間には顔に見えない肖像を<描く>ことを考え、制作したものです。

Viola-Jones “object detection framework”

Viola-Jones “Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features”

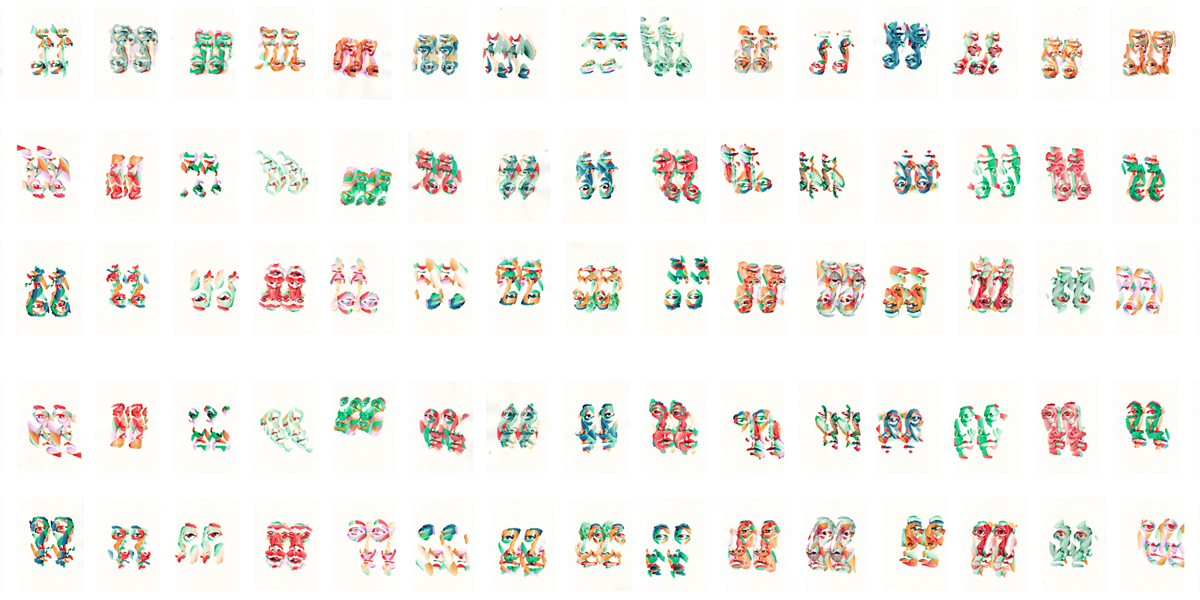

実際、機械の気持ちを理解するということ、つまり機械が対象をどうやって理解しているかということを人間が直感的に掴むことはなかなか難しいんですね。分解された画素、その配置の膨大な順列組み合わせから、様々な傾向を取り出して組み合わせる。どういう事態なのか簡単には想像できない。そこで、機械のやり方を、人間なりに同じやり方で、トライ&エラーを繰り返しながら描いていったわけです。この過程は前回、辻さんがコメントで挙げてくれたレーン・ウィラースレフのミメーシスの話にも通じるものがあると思います。最初のトライアルでは、60枚程度作品を作って、そのうち4点しかAIが顔検知するドローイングが作れなかったけど<画像1>、2回目のトライアルではこの4点からのフィードバックがあるから、8点中6点の顔検知ドローイングが作れるようになっていた<画像2>。機械の認知世界に少しづつ触れてゆくような感触がありましたね。実際に筆を走らせながら、機械の気持ちに接近していったんです。

<画像1>環世界とプログラムのための肖像 1.0 [顔検知MAP] 2015 水彩紙にアクリリック、ラムダプリント、iphone6 各215mm×190mm

<画像2>環世界とプログラムのための肖像 1.1.1-8: 2016 カンバスに油彩、iphone6 各400mm×500mm(撮影 怡土鉄夫 )

最近はこうした顔検知の技術は様々なところに使われていますよね。たとえば2016年頃から流行っているSNOWをはじめとする顔加工アプリには、この技術が使われているでしょう。いずれのアプリもまず対象空間から顔を検知しないと始まらない。顔を検知した上で初めて、その顔のパーツをどう入れ替えるかというプログラムの話になる。つまり、まず顔検知が基礎に来る技術なんです。さらに言えば、顔検知のメカニズムを知っておくことは、監視社会のセキュリティにとっても、肝要だという指摘もしました。

今日さらに深めていきたいのは、こうしたことを踏まえつつ、そうした顔検知技術が今日の「顔」をどうアップデートしているのか、ということです。たとえば、このビデオはミュージシャンのAphex Twinが最近組んでいるWeird CoreというVJの映像なんだけど、何をやっているかというと、実際のライブ会場で顔検出技術を使ってオーディエンスの顔を抜いて、それをVJ内でのプレイ要素にしてるんですよね。今の顔と画像はこういうモードなんだと思う。ある種のインターフェースマトリクスのようなものが生成し、メディア空間の中で切り取られた顔の情報がそこで運動していて、ディスプレイが存立平面となっている、という。これは、PCを挟んでその両極に<わたし>や<あなた>がいて、その中間にメディアがあるというような見立てとはフェーズが異なるように思っています。ZOOMなんかでは、一見すると画面上の対面コミュニケーションが成立しているように見えるけど、Snap Cameraなんかを間にかませるとよく分かる。私たちの顔は、情報マトリクスのなかでデジタルの顔貌として取り込まれている、ということが。

<わたし>と<あなた>がやり取りするための媒体としてのメディアではなく、我々のイマジネーションとかコンピュータ自身のイマジネーションが発揮されたり投影されたりする空間としての情報マトリクス、顔検出機能は人間–機械を並存させる重要なセクションで、このテクノイマジネーションが果たして人間や機械にどういう影響をもたらすのか。僕自身は割とポジティブに感じている部分もあるけれど、一方でやはりリスクもある。たとえばコミュニケーションの自明性に疑義を挟み込むような技術として、ディープフェイクなども登場しているわけですよね。こうなってくるとモニターの向こう側にいるのが人間かどうかさえもはや分からない。あるいは顔認識のパターン情報を体制側に掴まれている人が、ウェブカメラに顔をかざした瞬間に検知されて監視対象となるというような可能性も十分にある。大学などのリモート授業についても、ZOOMなどがリアルな場の代替物として考えられている一方で、今後は講義や集会が常に監視されることになる可能性もあり、状況はアンビバレントですよね。まず、僕からの提起としてはこんなところでしょうか。

無責任化するコミュニケーション

山川 僕も村山さんも大学で授業を持ってるわけですけど、今、美大ではすべての授業がオンラインなっていますよね。実際、僕もオンライン授業をもう始めてます。その流れにおいて「顔」について言うと、まず生徒たちがみんな顔を見せてくれないんですよね。

村山 そうそう。それがありますよね。山川さんのクラスは何人くらいなんですか?

山川 24人です。基本的にみんな顔を見せてくれない。この前の公開オンライン対談の時も話者以外は顔を見せていなかったですよね。僕としてはこれはすごく変な状況だなと思っていて。単に僕がすごくアナログな人間なのかもしれないけど、聴いている人たちの存在が情報としてそこにあるにもかかわらず、その顔が見えない状況で話すということにものすごい違和感があるんです。対談の最中はあまりそこに意識が向いてなかったんだけど、終わった後に、あの時、あそこで起きていたことってなんなんだろうと思いました。

今、村山さんが画面の向こう側にいるのが人間かどうか分からないという風に言われてましたけど、まさにこの前の状況でもそうだったし、オンライン授業をやっていてもそうなんですよね。こうなるとやはり誰かと話している感じがしないんですよ。それこそ対面の授業であれば、目の前に学生たちや聴衆が並んでいるわけです。ただ並んで座るだけでも、どの席を選んで座るかということから、その人の「顔」に対する態度が見えたりする。前の方に座る人は登壇者から自分の顔が見えるということを自覚していて、そうやって顔を見せることがその場へのコミットメントへの表明になっていると思います。実際、話す側からしても、やはり前の方に座っている人の顔に語りかけるような気持ちで話すんですよね。一方、自分は覗くだけでいいかなって気分の人は後ろの方、顔が壇上からあまり見えない席を選ぶ。つまり、一つの会場、教室にも対面の濃度のグラデーションがあると思うんです。

ここでいう対面の濃度というのは「責任の濃度」とも言えると思います。単純に前の方に座っていたら居眠りとかしづらいですよね。なぜしづらいかというと、対面というものには必ず責任が伴うからです。「責任」と日本語で書くと、なんか責める責められるみたいなイメージが強いけど、英語ではレスポンシビリティ。つまりそれは「レスポンス=応答」の「アビリティ=可能性」である。これは目の前の顔に語りかけられれば、その顔に応答しなければならない責任が生じるということです。その責任に背を向けることもできますが逃れることはできません。そういうテンションが顔が見える関係にはあると思う。ただ、ZOOMを使った授業でカメラをオフにされてしまうと、顔が見えなくなることで、対面の関係にある責任=応答可能性のテンションが消滅してしまう。

これは誰かが無責任だというような話ではないんです。こちらが話しているのにカメラをオフにしているからといって、その人を責めるつもりももちろんない。そうではなく、ZOOMなどのビデオ会議ツール自体が、あらかじめコミュニケーション上の責任を後退させていくような構造を持っている気がするんですよね。日常がどんどんオンライン化していくにつれて、コミュニケーションの濃度が失われ、無責任化していくような危機感を感じています。

ただ、一方でオンライン授業をやっていて興味深い発見もありました。これはある学生に聞いた話なんですが、その学生はガチのゲーマーらしく、状況がこうなる前から、日常的にオンラインゲームの仮想空間でアバターを通じて他者と関係を作ってきたと。ポストインターネット的な生を地で行く彼の中では、現実空間と仮想空間が当たり前にシームレスに繋がっていて、コロナ禍以前からずっとステイホームしながらゲームの世界に生きてきたので、この緊急事態で家から出られなくなったところで、生活にはほとんど変わりがないらしい。

重要なのはここからで、そんな彼が「コロナ禍でオフ会をやったんですよ」と言うんですね。「え、この時期にオフ会?」と思って詳しく聞いてみたら、「いや、ZOOMでオフ会をやったんですよ」と。本来、オフ会っていうのはオフラインの会ということですよね。ただ、彼にとってはオンラインでもゲーム空間からZOOM空間に移動すれば、それはオフ会になるんです。これには目から鱗でした。僕はそれまでコミュニケーションがオンライン化することで失われるものに捉われていたんだけど、彼の話を聞いて、実は次元が多層化しているのかもしれないと思ったんです。つまり、オンかオフか、現実空間か仮想空間か、という二つの次元だけではなく、世界がもっとマルチレイヤーになっているのかも知れない。つまり見方によってはむしろ世界は広がっているんじゃないか。そんな風に思ったんですよ。

村山 面白い話ですね。情報の質的差異、媒体間の落差、みたいなもの。相互コミュニケーションのスタイルでも、メッセージ、通話、ビデオ会議、対面とおもに4段階あって、そのなかにも様々なアプリの特性で微妙な違いがある。ゲームには、これに仮想空間の次元も含まれますね。これらの情報媒体によって生じる情報の質的差異や落差が、新しい現実性を生み出していると感じています。それをかつて僕は「ポストメディア」という概念と接続して思考してみたりもしました(じゃぽにか論考Ⅱ「ポストメディア時代の広告化するアート」https://vobo.jp/japonica02.html)。

どういうことか。たとえば、情報媒体によって生まれる信憑性の差異について。ある情報を、インターネットで見るよりも新聞で見た方が確からしい、又聞きよりも直接当事者と話した方が信頼できる、みたいな信憑性がありますよね。さらに言えば、情報の確度をあげたい時に、別の質的な差異を持った媒体に移行していくということが運動として起こると思うんです。たとえば、chin↑pomが2011年の震災直後に《明日の神話》という渋谷駅構内の岡本太郎の壁画に、絵を付加して話題になったことがありましたよね。あれも最初はたしかネットニュースか何かで、匿名の事件として流れてきた。その時はまだchin↑pomがやったとは明らかになっていなかった。ただ、その後に、youtubeでchin↑pomが「展覧会予告」を出して、自らの仕業だと表明した。僕はその時まだ、chin↑pomはこの騒動に乗っかってるだけだと思って、「またまた~」みたいに思ってた。でも、その後、chin↑pomは実際に展覧会をやって、追加した絵のレプリカを現実空間に展示したんです。まさにメディアを移動しながら事態が展開し、事実が確定していった。

それは山川さんの話に出てきたゲーマーの学生のメディア感覚とも近い気がするんです。情報は、媒体の質的落差を流れるように運動する。

山川 そうですね。異なる次元がある、そしてその異なる次元間を移動できるという可能性が今、すごく重要だと思うんです。自由というのは、自分の中に複数の次元を持ち、もし今自分がいる次元に飽きたら、いつでも別の次元に移動できる可能性を持っていることなんじゃないか。逆にその可能性を持てていない状態というのはすごく窮屈で辛い状態です。たとえば身体的にある程度自由に移動できたとしても、精神において別の次元に移動できない限りは、それは不自由だと思うんですね。ハンセン病療養所の入所者たちは身体的には究極の不自由を生きざるを得なかったわけですが、療養所の中で営まれてきた文化芸術活動を見ていて感じるのは、彼らにとって文化芸術活動とは狭い療養所に隔離されながらも、別の次元を獲得し、精神的に自由になるための手段だったんじゃないかと思うんです。改めて今そのことを強く感じています。

顔が「顔貌」化する瞬間

山川 ところで、オンライン授業に話を戻すと、僕はやはり顔が見えてないとどうしても不安になるんですよね。ちゃんと僕の話を聞いてくれているだろうか…とか、そもそもオンライン越しの向こう側に学生はいるのだろうか…とか、そういう不安に苛まれながら、いやみんな聞いてくれてるはずだと一生懸命話していると、もうなんだか信仰の問題になってくる。この祈りはきっと届いているはずだ…みたいな(笑)。そこで、ふとした思いつきで「これから先生は目をつむって授業をやります」と宣言して、カメラに向かって目をつむりながら話をしてみたんです。実際にそうやって話してみたら、なんだかすごくみんなが話を聞いてくれている気がして安心したんですよ(笑)

村山 (笑)

山川 いや、本当に(笑)。変な話、主観的にもいつも以上に話が伝わっている感じがしたし、授業が終わってみると学生たちの反応もすごくいい感じで、あぁ、ちゃんと伝わっていてよかった…と。目を開けてディスプレイに向き合って話していても、学生たちの名前が表示されたグリッドと、小窓の中で話をしている自分しか見えていない。授業を遂行する義務感からそのグリッドと、小さな自分に向かってひたすら語りかけるわけですが、よくよく考えてみるとこれってだいぶ狂った状況なんじゃないかと…。でもそこで目をつむって話してみると、だんだんと祈るような精神状態に近づいていって、ちゃんと他者に語りかけているような気持ちになってくる。すると僕が発する声や言葉にも自然に説得力が出てきて、結果的に話を聞いている学生たちにも響いてくる。「祈り」って、人間が行う最も狂気じみた行為の一つだと思うのですが、この狂った状況では「祈り」もまたコミュニケーションを正常化するための有用な手段になり得る。また現在ソーシャルディスタンスで物理的には互いに切断され、世界はバーチャルな接続に切り替わっているわけだけど、さらにそこに「目をつむる」という切断を加えると、別の接続回路が開かれ、コミュニケーションが正常化してくる。

村山 「祈り」というのはすごい分かります。僕もオンライン授業では「聞いててくれよ!」みたいな気持ちで話してますから。ただ、僕の場合は山川さんの逆で、むしろ最初の頃の方が僕は信仰が強めで、というか、「みんなちゃんと聞いてくれてるし伝わっている」と信じきっていたんだけど、その後、2週間くらい経ってから、授業の感想なんかを一対一で聞き取るようなことをやってみたら、どうも僕が信仰しすぎていたというか、逆に現実に引き戻されたんですよね(笑)

山川 祈りって届かないこともありますよね(笑)。あともう一つ、オンラインのコミュニケーションで常に付きまとうのはフレームの問題ですよね。そこに顔があってもなくても、オンラインではフレーム越しにコミュニケーションすることになるわけですが、現実空間でのコミュニケーションでは、当然相手の顔はフレームに囲われていない。実はこのフレームこそが顔を可視化してきたんじゃないかと思うんです。というのも先日、毎日新聞の取材を受けたんですが、記者さんがこんな状況だけど直接お会いできませんか?というので、近所のカフェで取材を受けることにしたんです。僕は一人暮らしなので、その時、かなり久しぶりに人と対面で会ったんですが、かつては当たり前だった対面のコミュニケーションをものすごく新鮮な体験として感じることができたんですね。

そこであらためて気がついたんですが、僕たちは現実空間で人と対面で会って話している時に相手の顔を見ていない。じゃあ何を見ているかというと相手の目なんです。もう少し正確に言うと、相手の目そのものを見ているというよりも、相手が自分を見ている「まなざし」を見ているんですね。そのまなざしは顔を纏っていて、さらにその顔は声を纏っていて、さらにその声は周りの空間を纏っていて、そしてその空間を互いに身体で共有している。相手の目を私が見ているということ、そして私の目が相手の目に見られているということ、対面とはその交歓であって、それは顔を画像として見ることとは根本的に異なります。顔がフレームに囲まれた像として見られる対象となったとき、顔は顔としてはじめて可視化されるのではないか。しかし同時にその時、その人は逆に見えにくくなるような気がするんです。

このことに関連してカフカがグスタフ・ヤノーホとの対話において面白いことを言ってるんです。カフカは当時、娯楽になり始めたばかりの映画を痛烈に批判するんですね。曰く「映画は見ることを妨げる」と。映画では視線が画面を捉えるのではなく画面が視線を捉えてしまう。映画は目の鎧戸だと。確かに映画は視線を固定する。そこを見るかは常にカメラワークによって規定されていますよね。当時はまだ映画における視点の問題や、カメラワークの創造性が追求されていなかった。だから、カフカにとって映画という視覚メディアは、本当に見ることを閉ざしてしまうもののように感じられたようなんです。今新たに生じているメディア環境で、僕らが感じている違和感は、このカフカの感覚にとても近い気がするんですよね。相手の顔が画像として視覚化されたとき、逆に相手が見えなくなってしまうという。

村山 今のお話は僕が顔のアウラについて考えていたこととも近くて、たとえば僕が顔のアウラというときに経験的に想定しているのは、ある時、ある瞬間に、ある人の「此の表情」が記憶に焼き付いて消えない、みたいな感触のことなんです。あるいは、ある人と対面していることによって自らの表情が変容していく、向こうが微笑みかけてきた時に自分の表情筋も同時に動き始めているような状況のことでもある。それを僕は、顔が顔貌化する瞬間だと感じているんですね。ただ、ZOOMのような環境ではそういうことが起こりづらいし、実は先に指摘したように情報マトリクスのデジタル顔貌という全く別の事態がおきている。またZOOMなどでは、顔に対して行為するという次元がないのも大きいですね。キスするとか、殴るとか。たとえば尊敬する大先輩と物理的に対面している時に、ふと、その人の顔を殴ってみたくなる、みたいな感覚が僕はごく稀にあるんですね。もちろん、実際には絶対しないんですけど(笑)。関係性の中に埋まっている憧れとか愛着の裏返しなのか暴力性が突如として出てくるというか、物理的な対面における顔にはそういうことがある。

山川 それが応答可能性ですよね。その中に「殴る」という選択肢が可能性として出てくる。

村山 そうそう。その人の顔が持っている深み、独特の情報量のようなものがって、それが自分に対するある行動を喚起したりする。これは直接対峙しているからこそ生まれる感覚だと思います。それこそ舟越保武が「病醜のダミアン」像(※)の顔を作る過程の心情を吐露していますよね。彼は普通の顔を一度は作った。それを「えいっ」と崩しにかかった。まるで友人の顔に殴りかかるように。そういう次元の「顔」はオンラインにおいては著しく損なわれるだろうなという気がします。

《病醜のダミアン像》舟越保武(1975) 画像引用:https://null-photo.blogspot.com/2020/08/momas.html

※病醜のダミアン…彫刻家・

貞明皇后の呪術的な「顔」

山川 村山さんがいう、対面する者の行動を喚起するような顔の持つ独特の情報というのは、どこか呪術的なものだと感じます。僕はハンセン病療養所でアートプロジェクトに従事してきましたが、そういう顔の持つ呪術的な力に突き動かされてきたようなところがあるんですね。ハンセン病といえば病変によって顔が変形してしまう病として、社会的に忌避され、差別されてきた。でもこれは先に語った、相手の「まなざし」を見ているという話とも通じるのですが、一対一の対面関係が深まれば深まるほど、表層的な顔形はあまり問題ではなくなってくる。

初めて療養所に行った時、入所者のみなさんの顔の後遺症のことを変に意識してしまって、直視して良いものか少し戸惑いがあったのですが、でもその人と向き合っていくうちにそんなジレンマはすぐになくなりました。例えば初めに容姿に惹かれて付き合いはじめたって、どんなに美人でもしばらくするとなれちゃうし、だんだんその外見の奥にあるその人の存在そのものを見るようになるじゃないですか。最初はどうしても”ハンセン病元患者”という、ステレオタイプな属性でその人の顔を見てしまっていたのが、向き合っていくうちにその顔の奥にある、その人の存在そのものが見えてくる。その人の存在というのは網膜には直接映らないのに、顔と顔を合わせないと絶対に見えてこないものなんですよね。僕がいう顔の呪術性とは、そういう顔の奥にあるその人の存在そのものが要請してくる力のことなんです。

ハンセン病の元患者さんたちはみんな壮絶な人生を生き抜いてきた人たちなので、とにかく人間力がすごいんですよ。ひとたびその人柄に触れると、すっかりファンになってしまう。僕は最初、アートプロジェクトをきっかけに療養所に通いはじめたのですが、いつの間にか入所者の皆さんにただ会いたくて通うようになりました。入所者の皆さんからは本当に色々なことを教えてもらっています。ただ強制隔離についてはこちらから色々聞いて教えてもらうことができるんですが、子供の話だけは本当に辛過ぎる話なので、どうしても聞くことができない。でもある時、僕がすごく慕っているある入所者のおじいちゃんが、自分の子供の話をしてくれたんです。療養所では子供を持つことが許されず、断種手術を受けることが結婚の条件とされていたということは前も話しましたけど、手術を受けても子供ができてしまうことがあって、その方の奥さんもある時、妊娠したそうなんです。でも強制的に堕胎させられてしまった。その話を聞いて、自分の大切なおじいちゃんおばあちゃんが、国からとんでもない暴力を振るわれてきたということに、心の底から激しい怒りが湧いてきました。でも僕は当事者ではない。他者の怒りを自分のものにしてしまうことに浅ましさを感じつつ、それでもどうしようもなく怒りが湧き上がってきてしまう…。

こうやって何度も療養所に通い、魂の濃厚接触を繰り返しているうちに、そこで生きる皆さんの顔が脳裏に焼き付いていくんです。実際、今では僕はその顔とともに生きているところがある。だから例えばコロナ感染者が投石されるみたいな、無らい県運動が繰り返されるようなニュースに触れると、療養所で出会ってきた人たちの顔が浮かんできて、自分の大切な人が攻撃されているかのように感じられてしまって、怒りのあまり本当に熱が出てきちゃうんですよね。

これはある種の呪いですよね。対談シリーズで小説家の吉村萬壱さんが今日のコロナ禍においては周りがみんな化け物に見えるという気持ちを正直に語られてました。自分がうつされてしまうという恐れが周りの人間を化け物に見せてしまう、と。これはある種の強迫観念のようなものだと思うんだけど、僕の感じている怒りも実はそれに近いんだと思います。僕の怒りは反差別ということになるので、社会的には一応正義に分類される。でも僕の心の中で起きていることは吉村さんの感覚とすごく近くて、ある種の強迫観念なんですよね。脳裏に焼き付いた顔に応答責任を果たそうとすることが、下手をすると「差別する奴は全員ぶっ殺す」みたいな方向へと暴走しかねない。だから、顔ってすごい怖いものだなとも思うんです。呪術的なものだし、人間の心を支配してしまう。それは愛を駆り立てる一方で、呪いを駆り立てるものでもあって、毒にも薬にもなる両義性を持っている。もちろん、差別に反対するというのはすごく大事なことなんだけど、立ち止まって少し冷静にならないと…と自重しました。実際、そういう呪われた状態に陥っている僕を見たら、当の療養所のじいちゃんばあちゃんは「まぁ、ちょっと落ち着つけ」と言うはずです。

こういう顔の持つ呪術的な力は、ハンセン病の強制隔離政策を進めていく上で、実は巧妙に使われてきました。患者を首尾よく隔離していくために大正天皇のお妃、貞明皇后の「顔」が果たした役割はとても大きいんですね。貞明皇后がハンセン病患者を思いやって詠んだとされる短歌があるんですけど、それが刻まれた歌碑は日本全国13の療養所すべてに建てられています。大正時代は皇族の写真が庶民の目に触れることが多かったと言われていますが、実際に貞明皇后の顔を見たことがあるかどうかに関わらず、和辻哲郎が『面とペルソナ』で指摘したように、ある人の言葉から僕らはその人の「顔」を無意識的に見るものです。つまり歌碑は貞明皇后の顔として療養所に鎮座しながら、患者たちに呪いをかけていた。為政者たちは、皇后さまもこうやってお前たちのことを憐れんでおられるのだから、大人しく隔離されよ、とその呪いを政治的に利用した。実際に患者さんたちの中には、皇后さまが憐れんで下さるなら…と、その顔への応答責任を果たすために自ら進んで療養所に入った人も多かった。

こういう政治力学と、前述した僕個人の中で起きている顔をめぐる現象とは、ベクトルとしては真逆なんだけど、己の中の顔に対して強迫観念的に応答責任を果たそうとしている、という点では表裏一体だなと。顔の呪術性というのはそれくらい強いものだと思うんです。僕はそういう力をハンセン病療養所で作品制作の原動力にしてきま

ベンヤミンは『複製技術時代の芸術』で「顔」が「最後の砦」だと書いていますよね。手元にあるので読み上げると「写真においては展示価値が礼拝価値をあらゆる前線で撃退し始めている。とはいえ、礼拝価値も全く無抵抗のまま消え去るわけではない。それは最後の砦にこもる。その砦とは人間の顔である。初期の写真の中心に位置していたのが肖像写真であったことは決して偶然ではない」、そう書かれていてます。その後、ベンヤミンはこうした礼拝的なもの、つまり呪術的なものは古いものであり、そうではない新しいものを展示的なものとして評価するわけです。

また、ベンヤミンはオペラトゥールという言葉をこの本で使っているんですが、このオペラトゥールとは、フランス語で呪術師と外科医という二つの意味を持つ言葉です。呪術師も外科医も、社会の中では人を治癒するという点で同じ役割を果たしているわけですが、ではどう違うのかというと患者にあたる対象との距離なんですよね。呪術師は日本語で「手当て」というように、手を当てて患者に関わる。患者との自然な距離を保ったまま、相手を治癒するわけです。一方、外科医はこの自然な距離を保つことを諦め、メスによって患者の中へと解剖学的に分け入っていく。この距離感が両者を分かつ。ベンヤミンがいうアウラというのは、前者の呪術師的なものですよね。

これは村山さんに是非とも聞きたかったことなんですが、村山さんの作品や話は、すごく外科医的に感じるんですよね。解剖学的に機械に分け入っていってるように見える。ただ一方で、実際に機械にとっての顔を描く上では呪術師的に機械の顔と対面しようとしているような感じもするんです。「機械の気持ち」という表現なんかまさにですよね。だから、村山さんが制作において機械の顔と対面しているような感覚はあるのか聞いてみたかったんです。

村山 オペラトゥールは面白い言葉ですよね。呪術師と外科医の両方の意味があるということが興味深い。実際、僕は作品にその二つのニュアンスを込めています。AIの顔検知のシステムがどのように動いているかということを技術的な水準で知るために、まず論文を読んでみる、プログラムを書いてみるというのが、真っ当なアプローチですよね。これは確かに外科医的です。一方で、視覚で表現すること、AIがどのように顔を見ているのかというシステム現象学的な観点もまた大事だと思うんです。人類の過去の図像や絵などを見て、人類の認識の変遷を理解するのと同じようなイメージです。実際、僕の作品を見れば、機械はあのようなパターンを顔として認知しているということが、抽象的に感じ取れる。そういう意味では呪術的とも言える。外科医的なアプローチで終わりにせず、呪術的にも把握できるようにすること、とくに作品制作においては重要です。

「機械の顔」という意味で言えば、機械が透明な鏡のように反射するだけの媒体であることをやめて、白雪姫の鏡のように意味を生成するようになっている。機械の顔とは、ロボットが表情をつくるというような擬人化された顔ではなくて、デジタルのマトリクスに人間の顔情報を取り込むことによって生成する情報全般のことを指すのかもしれない。デジタル化する顔貌自体が、機械の顔である、と。

山川 なるほど。さっきの対面取材の話と近いように感じますね。僕は久しぶりに人と対面して、相手が自分を見ているまなざしを見ているということを感じたわけですが、村山さんは機械と対峙しながら、機械そのものを外科医的に見つめながらも、一方で機械が自分を見ているまなざしも見ているわけで、それは呪術的です。もしかしたら、村山さんがそのまなざしに執着していくうちに、やがて村山さんと機械との間に恋が芽生えたりするんじゃないか。そんなことを妄想しました(笑)

(Text_Yosuke Tsuji)

✴︎✴︎✴︎

山川冬樹 やまかわ・ふゆき/1973年ロンドン生まれ。現代美術家/ホーメイ歌手。横浜市在住。

声と身体を媒体とした表現で、音楽、現代美術、舞台芸術の分野で活動。心臓の鼓動の速度や強さを意識的に制御し、それを電子聴診器を用いて光と音に還元するパフォーマンスや、骨伝導マイクで頭蓋骨の振動を増幅したパフォーマンスで、国内外のアート・フェスティバルやノイズ/即興音楽シーンなど、ジャンルを横断しながらこれまでに15カ国でパフォーマンスを行う。2015年横浜文化賞文化・芸術奨励賞受賞。

村山悟郎 むらやま・ごろう/1983年、東京生まれ。アーティスト。博士(美術)。東京芸術大学油画専攻/武蔵野美術大学油絵学科にて非常勤講師。東洋大学国際哲学研究センター客員研究員。自己組織的なプロセスやパターンを、絵画やドローイングをとおして表現している。2010年、チェルシーカレッジ, MA ファインアートコース(交換留学)。2015年、東京芸術大学美術研究科博士後期課程美術専攻油画(壁画)研究領域修了。2015-17年、文化庁新進芸術家海外研修員としてウィーンにて滞在制作(ウィーン大学間文化哲学研究室客員研究員)。http://goromurayama.com/

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美