暮らしに浸り、暮らしから制作する──嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

なぜ嗅覚はこれまでアートから排除されてきたのか。そして、嗅覚アートの誕生はアートシーンに一体どのような変革をもたらすのか。オルファクトリーアートのパイオニアであるMAKI UEDAが語る。

現在、石垣島に暮らすMAKI UEDAは、ここ十数年、アートにおいて徐々にその存在感を増している嗅覚アート(オルファクトリーアート)のパイオニアである。

これまでに「ART AND OLFACTION AWARDS」をはじめとする世界のさまざまな嗅覚アートのコンペティションで入賞を果たし、オランダの王立大学では世界初となる嗅覚アートのクラスを教え持った経歴を持つMAKI UEDAだが、実はアーティストとしてのキャリアのスタートにおいてはメディアアートを専門としていたという。コンピューターを使用した作品制作から一転、嗅覚という、これまでアートの文脈から排除されてきた感覚に着目し、香りのアート作品の制作を行うきっかけをMAKI UEDAに与えたのは、家事や子育てだった。

なぜMAKI UEDAは嗅覚アートに着目したのか、あるいは、なぜこれまでアートから嗅覚は排除されてきたのか、そして、嗅覚アートの誕生は今後のアートシーンをどのように変えうるのか——

「嗅覚アートにおいて日本人にはアドバンテージがある」と語るMAKI UEDAに、兼ねてより彼女の友人であり、また彼女のフレグランスアートの通信教育の受講生でもあるPlasticBoysの幌村菜生が、話を聞いた。

MAKI UEDA(石垣島のアトリエにて)

なぜ嗅覚はこれまでアートから排除されてきたのか

幌村菜生(以下、幌村) 今回こうした場を設けていただいたのは、「嗅覚アート教育が音楽や美術教育と同じような位置付けであるべきだ」というマキさんの一言に、私が衝撃を受けたからで。すごくHAGAZINE的というか、HAGAZINEの様々なテーマとも関わる話だなと思ったんですね。それで、是非HAGAZINEでお話していただきたいと思って、今回、インタビューという形で、マキさんのワークショップ(※)のタイミングに合わせて、お話を伺うことになりました。それでは、あらためて、よろしくお願いします(照)

※この日、渋谷のFab CafeにてMAKI UEDAのワークショップ「OLFACTORY DESIGN LAB」が開催されていた。

MAKI UEDA(以下、MAKI) はい、よろしくお願いします(笑)

幌村 マキさんはオランダの王立大学で、世界で初となるオルファクトリーアート(嗅覚芸術)のクラスを持たれていたんですよね。私は「ポリアモラスな香り」や「新しいジェンダーの香りのコレクション」をつくりたいなと思って、マキさんが王立大学で行っていた嗅覚芸術クラスのベーシックな部分を個人向けに発展させたフレグランスアートの通信教育を受けていて。「嗅覚アート教育が音楽や美術などと同じような位置付けであるべきだ。(あって良いと思っている)」というお話も、その個人セッションの中で出てきたお話です。私、最初にそれを聞いた時、ものすごくショックを受けたんです。それまで、そんなこと、考えたこともなかったから。でも、言われてみると、確かにその通りだなとも思って……、同時に、なぜ、今までそうなってなかったんだろう、ということも不思議に感じたんです。

MAKI そこにはいくつか理由があるんです。まず、香りというものは美術や音楽といった一般的にアートとして認識されてきたものとはまったく質の違うものなんですよね。美術は視覚、音楽は聴覚に訴えかけるメディアで、視覚とは光のプリズムの原理によって生じ、聴覚とは空気の振動圧によって生じます。つまり、それらは物理で言えばともに波形で記述されるものなんです。

一方、嗅覚や味覚は違います。ケモセンスとも言いますが、物理ではなく化学の領域で表される。香りを感じるというのはどういうことかというと、芳香分子を鼻の中に取り込み、それが嗅上皮というところに届いて、神経信号となって脳に伝わるという仕組みによって感覚が生じているんです。味覚もほぼ似たような感じ。つまり、香りは波形ではなくて分子、マテリアルなんですよ。

私たちは香りそのものを見ることができませんよね。だから、それがマテリアルであるという風に普段は感じないけど、実は香りってすごく物質的なんです。じゃあ物質的であることはどういうことかというと、その媒体と距離が取れないということでもある。たとえば、私は今コーヒーを飲んでますけど、コーヒーの味を感じるというのは、コーヒーが舌の上にくっつくことで味の信号が脳に送られているわけです。香りもそうで、芳香分子が鼻の中に物理的にくっついている。もっと言えば、香りを感じる時、その芳香分子を身体に吸収していると考えることもできるんです。

幌村 境界のあり方が違うと。

MAKI そうなんです。視覚や聴覚における場合とは異なり、香る物体と嗅ぐ私の間には距離があるようでいて実は距離がない。だから、香りってある意味では汚いんですよ。その辺の汚臭とかを嗅いだら、それを体に取り込んでいるようなものですからね(笑)。さらに、対象との距離がないということは、その判断がより主観的になるということでもあります。そうなると客観的な批評や評論が成立しづらいんですよね。

幌村 だからアートの枠組みから外されてきたんですね。

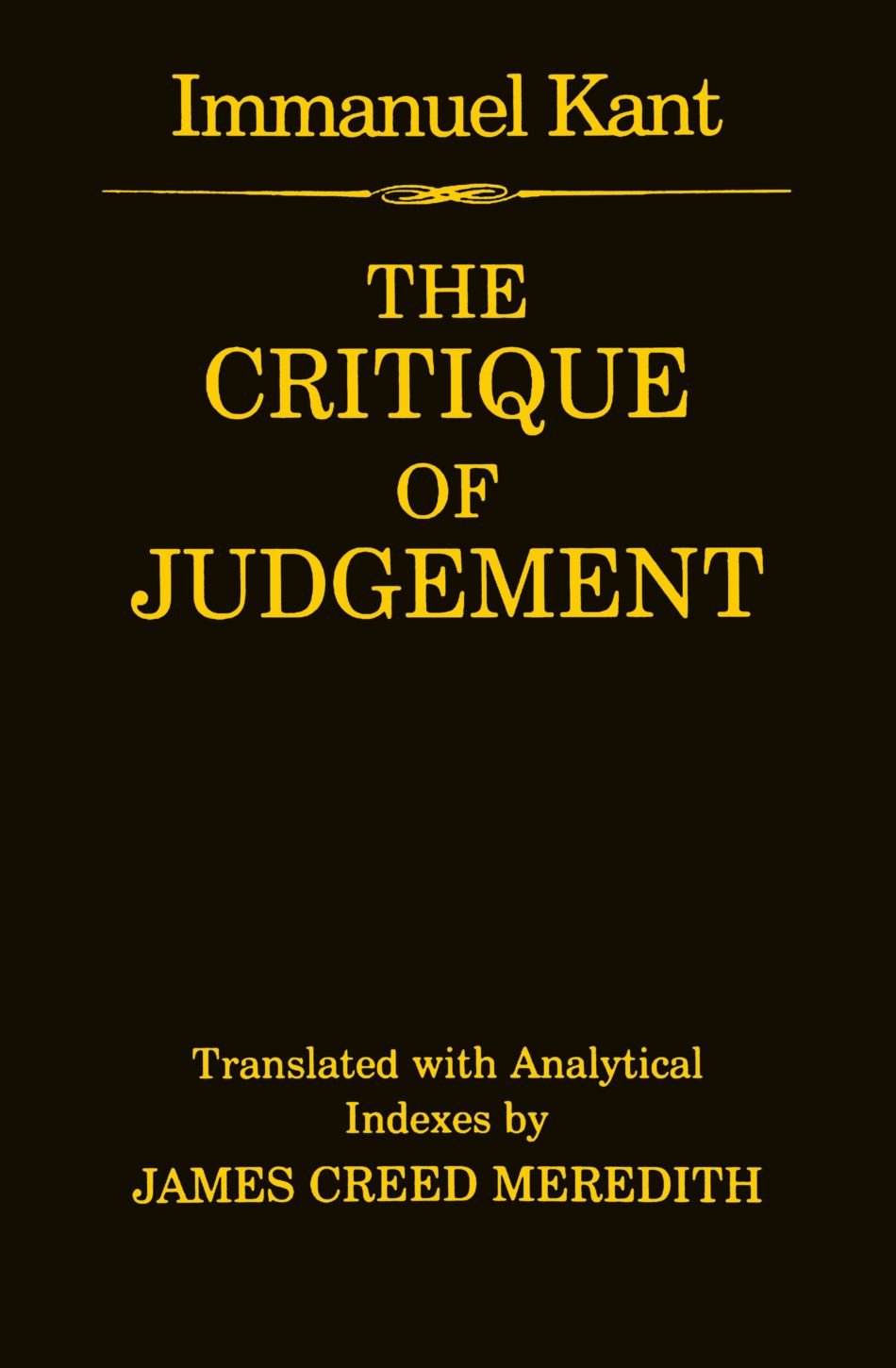

MAKI はい。実ははっきりと明言されてもいます。古くはドイツのエマニュエル・カントという哲学者が『判断力批判』という本において、味覚や嗅覚というのは対象から距離が取れないためにクリティクスを作ることができない、それゆえに美術や音楽のような客観的な文化となることができないのだ、と論じている。香りや味においては、美術や音楽のように「このような作品は美術であるとは言えない」とか「このポリフォニーが素晴らしい」といった風に共有の言葉で語ること、批評することが難しく、語れたとしてもより感覚的なものになってしまわざるをえないのだ、と。だから、カントは味覚、嗅覚を文化の枠組みから外した。これが現代に至るまでアートに嗅覚が入ってこなかった所以なんです。

幌村 カントからだったんですね。逆に古代ギリシャ、プラトンの時代などにおいてはどうだったんでしょう?

MAKI カントほど明確にではありませんが、プラトンもアリストテレスも、嗅覚を軽視はしていました。ようするに香りをめぐってはずっと言葉が不足してきたんです。カントの時代になって、そこがはっきり明確化されたというわけですね。そして、このカントの論考をベースに、ドイツにおいて近代的な美術教育、音楽教育というものが作られました。日本の藝大もまたそうしたドイツの美術教育を輸入しています。だから、日本のアート界も何の疑いもなく嗅覚を除外してきたんです。

幌村 その後、それこそマキさんが取り組み始めるようになるまでは、香りのアートというものが考えられたことはなかったんですか?

MAKI 基本的にはなかったと言っていいと思います。ただ例外はあって、近代でいうとマルセル・デュシャンが当時のパリの空気をガラス製アンプルに詰め、それをレディメイドの文脈において作品にしていたことがあります。それが現代アートの文脈において嗅覚アートと呼びうる最初の作品なのではないか、と一応は言われていますね。

ただ、そういう例があるとはいえ、嗅覚アートが一つのシーンとして立ち上がってきたのはここ10数年くらいのことです。最近は香りを使ったアートを制作する作家がだいぶ多くなってきたように感じています。私自身はアートの変容の一環として起こっているものと捉えていて、それこそかつてメディアアートが注目を集めていた時のような感じで、今はオルファクトリーアートが注目を集め始めているという印象ですね。メディアアートも、誕生した当初は異端とされていたわけですから。

色々な抽出法を利用して香りを記号化していく

幌村 マキさんが嗅覚アートの制作を始めたのはいつ頃だったんでしょう?

MAKI 2004年頃ですね。その頃はまだ嗅覚アートに関してはまったく仲間や同志がいなくて、いつもさみしいなと思っていました(笑)。ただ、同時期に同じような関心を抱いている作家たちが世界にはいて、2、3年経った頃には少しずつそうした友達もできるようになりましたね。彼らとは今もこのシーンをともに牽引する仲間です。

幌村 その後、大学に嗅覚アートの授業まで作っちゃったんですからすごいですよね。

MAKI 始めてから4年くらいでクラスを持つようになりました。そうすると今度は弟子ができて、彼らもまたシーンに貢献してくれるようになり、アワードなどにおいても活躍してくれるようになったんです。そういう積み重ねによって徐々にシーンが拡大していってる感じです。シーンを作っていく上ではやはり教育が欠かせないんですよ。

その上で、今は授業だけではなく嗅覚アートの教科書を作ろうと思っていて、実際にその準備もしています。私の香りの抽出テクニックは非常にユニークというか、独特の手法を使って香りを素材から扱ってきたのですが、そうしたテクニックは誰も持っていないし、まとめられてもいません。ある種の指標となるようなテキストを作っておくことは、シーンにおいてとても有用なことだと思うので。

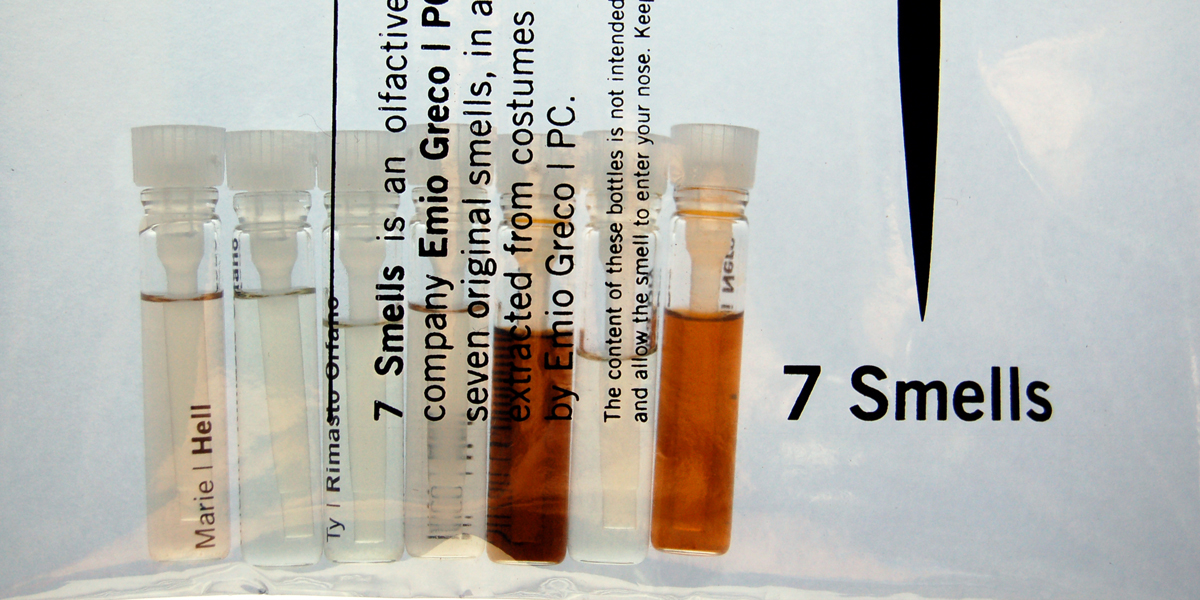

幌村 楽しみです。マキさんの考え方は、本当に面白いんです。以前もアムステルダムのステージで7人のダンサーの体臭を抽出したという「7 SMELLS」という作品を作られていたじゃないですか。私、最初に7人のダンサーの体臭と聞いたとき、シンプルにダンサーの汗を液体としてそのまま使うのかなと思ったんです。でも、マキさんに聞いたら、抽出にあたってはダンサーたちに衣裳を着させて実際に踊ってもらって、その汗が染み込んだ衣裳から香りを抽出した、と。踊ってる状態の汗はまた違うものになるからって。

7 Smells – an olfactive art project by Maki Ueda(2008)

MAKI そう、踊ってる時の汗は、とてもいい匂いなんです。

幌村 すごぉい、気になる(笑)

MAKI その作品は香水作品として一般に販売もしました。まだダンスカンパニーが販売していると思うので買えますよ(笑)。まあ、私はそういう風に素材から香りを抽出していくことで有名になった作家なのかなと思っています。色々な抽出法を応用して、香りを記号化していくことを、一つの作風としている感じですね。

幌村 味噌汁や糠味噌の香りを抽出した作品もありましたよね。あの作品にはフェミニズム的な視点があって、私はとても好きなんです。

MAKI あれは「パーフェクト・ジャパニーズ・ウーマン」という香水作品のシリーズで、「糠味噌」「味噌汁」、「畳」、「石鹸」の匂いを抽出した4種の香水を展示しました。「これを纏えば理想的な日本人女性になれますよ」という説明書とともに。もちろん、パロディですけど(笑)

perfect Japanese woman — by Maki Ueda(2008)

幌村 説明書(※)がすごく面白かった。「美しい糠漬けを漬けれる女性こそ最高にいい女、糠味噌臭こそ永久の母性の匂いです」みたいなことが書いてあって(笑)。是非、日本でも展示して欲しいです。

※パーフェクト・ジャパニーズ・ウーマンの作品概要はこちら

MAKI 日本ではとても怖くてできないですよ。絶対に勘違いされますから。あくまでも保守的な日本の女性像のようなものを、パロディとして展示していたわけですが、それをパロディとして楽しめるほど、日本の女性はまだ進化していないと思うんです。まだ結構ベタにその世界にいたりする。それを笑える状況ではないのではないでしょうか。

幌村 残念(笑)。畳の香りとかもすごく面白かったのに。

MAKI まあ、あれもこじつけなんですけどね(笑)。「女房と畳は新しい方がいい」という諺があるので、この香りを纏ってフレッシュで若々しい気持ちを思い出しましょう、みたいな。実はあの説明書のテキスト自体は、2000年くらいに書いたものだったんです。当時、私はオランダ語の学校に通っていたんですが、亡命してきたアフガニスタンのフェミニズム研究をしている学生に「是非、日本の話をフリーペーパーに寄稿して欲しい」と言われて書きました。だから元をたどれば20年も昔の話だし、展示自体も10年以上前。当時は「日本でも10年後くらいには展示できるだろう」と甘い考えを抱いてましたが、ちょっとまだ難しい状況ですよね。

幌村 海外の方々の反応はどうでした?

MAKI 純粋に楽しんでくれいましたね。日本の女性についての基礎知識がないぶん、フラットに楽しめるというのもあったでしょうし、逆に基礎知識がある人はポリティカルな部分を含めて楽しんでくれていたと思います。特にみんなが笑っていたのは石鹸の香りですね。日本人は石鹸で体を洗った後に石鹸のような香りのパフュームをつけるんだよ、と教えたら、「信じられない!」と驚いていました。

幌村 ええっ! 石鹸の香りのパフュームなんて本当に日本で使われてるんですか?

MAKI 実際にデパートのパフューム売り場で働いていた知人からもそう聞きました。すごく売れるみたいです。ようするに清潔感やナチュラルさのアピールですよね。すっぴんメイクのようなものと似ていると思います。海外の女性はパフュームにセクシーさのアピールを求めるので、「なぜ高いお金を払って石鹸の香りを身につけるの」って理解に苦しむみたいですね(笑)

嗅覚アートは“暮らし”から生まれた

幌村 あらためてではありますが、マキさんが嗅覚のアートをはじめたきっかけを聞かせてもらっていいですか? 私はその話がすごく好きなんです。というのも、最近、日本では、「あいちトリエンナーレ」が出展作家の男女を同数にするというアファーマティブ・アクションを行なって話題になりましたよね。その時、アートにおける男女格差の理由の一つとして、女性作家のライフサイクルにおいては、結婚、出産、育児などがあり、その都度キャリアが止まってしまい、そうなると活動を再開することが難しいということなんかも、話題になった。ただ、そこでいうと、マキさんのキャリアは真逆なんですよね。

MAKI 真逆ですね。私の嗅覚アートのキャリアは出産後から始まったので(笑)。具体的には子供が一歳になるくらいの頃に香りのアートに取り組むようになりました。それ以前、結婚するまでは、私はメディアアートというコンピュータを使用したアートを制作していたんですが、やはり子供が生まれたことで、今まで通りのコンピュータの前に座りっぱなしみたいな仕事はできないなと考え、いったんは完全に主婦をしていたんです。

ただ、アーティストですから、やはり何かを制作したいわけで。そこで何をしようかな、となった時に、女性だからこそできる何かがあるはずだって思ったんです。その時にヒントとなったのが、子供と過ごしていた日々の暮らしでした。実際、日々の暮らしってとても豊かで、それこそ五感を目一杯使って楽しむもの。それなのに、アートは視覚や聴覚にしか訴えてこない。そこに疑問を持ったんです。

それこそ赤ちゃんにおいては、発達学的にも、視覚の成長というのは最後の段階なんです。最初は触覚や嗅覚から成長していく。お乳を探すためにそれらが必要な感覚だからですね。触覚と嗅覚だけを頼りに懸命に生存を試みている赤ちゃんの姿を目の当たりにしちゃうと、私たちは何か忘れてるんじゃないかなということをやっぱり思わされる。それで、その時に、触覚、嗅覚、味覚の三つのうちのどれかで作品を制作しようと決めました。正直、どれでもよかったので、嗅覚を扱ったのはたまたま。だから、もし嗅覚に飽きたら次は触覚をやろうと思ってますよ(笑)

幌村 赤ちゃんがお乳を探る姿が作品制作のヒントになったというのは、本当に素敵です。そういうことが新しい作品の制作に繋がっていくというのは、もっと真剣に考えられるべきことだと思いますね。

MAKI そうですね。他にも日々の料理からもヒントをいっぱいもらいましたよ。たとえばイタリア料理のレシピを読むと、「まずはニンニクを低温で炒めてゆっくりとオリーブオイルにニンニクの風味を移します」というようなことが書いてあったりする。そういうのを読むと、「え、風味を移す? この方法は他の素材にも応用できるんじゃないか? 」なんて考えるわけですよ。実際に、ニンニクの代わりにひじきを炒めてみると、ひじき風味のオリーブオイルができて、それが意外に美味しかったりもするんです。

だから私の香りの抽出の勉強というのはイタリア料理から始まったとも言えます。もちろん、その後、蒸留のできる友人に蒸留法を教えてもらったりということもするんですが、それも全てキッチンでやってました。赤ちゃんは手間がかかるので、家からはなかなか離れられないし、なんだかんだ忙しい。でも、一日に3度はキッチンに立つわけですから、そのついでのような形で作品を制作し始めたんです。

幌村 マキさんは作品作りを子供にも手伝ってもらっていたんですよね?

MAKI そうそう。匂いを嗅いでもらったり、色々と手伝ってもらったり。子供と一緒に作っていた部分もあります。最初のうちは本当にこき使ってましたから(笑)。あと、もう一つ、私が嗅覚アートを始めた理由としては、結婚した相手が非常に優秀なメディアアーティストだったということもあります。夫の制作を見て、これなら安心して私はメディアアートから離れられる、別のことができる、と思ったんです。アートに勝ち負けはありませんが、正直、メディアアートにおいては夫に敵わないなっていう思いもありました。じゃあ私が敵うことはあるかなと考えた時に、さっき言ったように女だからこそできることがあるはずだと考えたんです。また、どうせなら誰もやったことがないものをやってみようという思いもあって、香りを用いることでそれができるんじゃないかと思ったんです。

幌村 こうして嗅覚芸術、オルファクトリーアートが生まれた、と。「オルファクトリーアート」という言葉も、マキさんが作ったものですよね?

MAKI ええ、まだ嗅覚アートを指し示す言葉がありませんでしたから。同時代的に海外で似たことを始めていた人はいましたが、ジャンルとしてはまったく成立してなかった。だから、最初はすごい悩んだんです。スメルアート、セントアート、あるいはアロマアート? とか、呼び方を色々と考えて(笑)

で、ちょうどその頃に、以前から知り合いだったMITの教授の石井裕さんが「タクタイル(tactile)デザイン」、つまり触覚のデザインというのを研究されていて、それを嗅覚に当てはめたら「オルファクトリー」になるな、と思ったんです。響きも悪くないし、いいんじゃないか、と。そこから自分で勝手にオルファクトリーアートって呼び始めました。

幌村 いまや世界中で「OLFACTORY ART」という言葉が嗅覚アートの呼称として用いられてますよね。実際、嗅覚アートの国際的なコンペのタイトルも「ART AND OLFACTION AWARDS」ですし。

MAKI そうですね。言い始めた頃は英語圏の美術界でも「オルファクトリーアート? なにそれ?」みたいな感じでした。いまだに一般のレベルでは変わりませんけどね。今は石垣島に住んでますが、島の人たちに説明するときはパフューマーとかアロマセラピストとか、そういう説明にしちゃってます(笑)

日本には平安時代から香りのクリティークが存在した

幌村 ところで、香りが西洋的な文脈においては最近までアートから除外されてきた、という話が最初にありましたけど、日本においては近代以前から香りを芸術として捉える文化があったんですよね。

MAKI 香道のことですね。そこが日本の恐ろしいところです(笑)。近代以前から香道が芸道の一つとして茶道と並んで発展してきたということは、今、世界の研究者にも知られつつあって、非常に驚きを持たれています。何が驚きかといえば、そこに香りや味に対するジャッジメント、つまり評論というものがある程度はあったということなんですよね。単に「いいね」「悪いね」という情緒的な判断を超えた客観的な評価が、香りに対してすでになされていた。

実はそれは香道が成立する室町時代より以前にまで遡るんです。たとえば平安時代に書かれた源氏物語には、光源氏の友人の式部卿宮という人物が登場するんですが、光源氏が何人も抱えていた姫君たちそれぞれにお香を作らせ、それを式部卿宮に評論させるという場面があります。現代風にいうと、ローズ調香、ジャスミン調香、ライラック調香みたいな感じに部門を作って、それぞれの部門で姫君たちにお香を作らせている。その香りの出来によって姫君の人となりを推測する、というわけですね。

まあ、物語としては紫の上が一番大事にされていたということを表現しようとしたものだと思いますが、女性像を香りで表現することができるくらいに香りをめぐる深い文化がすでにあったということ。実は、それは家の格式とも結びついてて、なぜかというと当時、格式が高い家には高級なお香の原材料やレシピが、家宝として受け継がれていたからなんです。香りの出来栄えによって姫君を選別するなんて言ったら、現代のフェミニストに「何それ」って言われてしまうもしれませんが(笑)

幌村 私はむしろフェミニストなら喜ぶべき話だと思いますよ(笑)。たとえば現代のAKB48の総選挙のようなものって、歌やダンスといった芸における能力の差ではなく、単に好き嫌いで選ばれたり選ばれなかったりしているじゃないですか。でも、良い香りを作るというのは、能力やセンスの部分が大きい。それによって評価されていた時代の方が、女性の地位が高かったのではないかな、という気がします。

MAKI そうですね。当時はある種の女系文化と言いますか、母方の実家がどれだけ格式が高いかで、子供の地位が決まるという時代でしたから。女性は今よりも大切にされていたのかもしれません。おそらく、それが変わってしまったのは室町時代以降、武家社会になってからですよね。実際、平安時代には男も女も関係なく調香していたところ、室町時代になり香道が成立すると、香りが非常に男性的な文化になっていったんです。

そもそも、香道においては源氏物語のように異なる素材から香りを調合する調香が行われないんですよね。それは貴族のものであり、原材料も高く、また複雑だから、と。だから、平安の複雑だった薫物の遊びと比べると、香道は沈香木という一つの香木だけを嗅ぎ当てるという、ものすごくシンプリファイドされた遊びになっているんです。お家元はやっぱりみな男性の方ですよね。私の中にも香道はどこか男性の文化というイメージがあります。

とはいえ、香道もとても面白いものではあるんです。あれは簡単に言ってしまうとある種のゲームで、特に組香というのは五つとか六つの種類の香木を回してブラインドスメリングし、嗅ぎ分けて遊ぶというものなんですが、香木を詩歌で表現するんですよ。その詩歌のメタファーを頼りに、それぞれ嗅ぎ分ける。だから言葉と香りのマッチングの妙がとても重要になってくるんです。

幌村 十分にクリティックですよね。

MAKI そう、ゲームと言っても香りの優劣を決めているとかではなく、マッチングのセンスによって遊んでるわけで、これは非常に高度な遊びなんですよね。日本人の感性はすごいなと思わざるをえません。

幌村 でも、なぜ日本ではこうも独自に香りの文化が発達したんでしょう。さっき、石鹸のパフュームが日本では異様に売れるという話がありましたけど、その話に、以前にマキさんが神社では匂いのないものが好まれるという話をしていたのを思い出したんですよね。でも一方では香りを積極的に楽しむ文化も発達していた。これをどういう風に考えればいいのかな、と。

MAKI まず日本神道にはお香のような匂いの要素がないんです。神道は浄めがまず第一にくる信仰ですからね。ただ、それゆえに、日本では香りというものが神に捧げるものではなく、自分たちがギフトとして受け止めるものだと認識されてきたところがあるんです。

お香の文化そのものは世界中に存在していますよね。でも、他の国々ではいずれも宗教と深く結びついていて、香りは捧げものという価値観がある。だから、パーソナルな喜びのために香りを使ったりするのはけしからん、となるんです。仏教もキリスト教もそう。お寺や教会でお香が使われているのは、あくまでも仏様や神様への捧げものなんですよ。すると、もちろん薫物や香道のような遊が生まれることもないんですよね。

幌村 なるほど。

MAKI 日本神道にはスサノオという神様がいますが、このスサノオは鼻の神様とも言われているんです。だから、香りはスサノオから頂いたものという言い伝えもありますね。まあ、こうしたデュアリズムが日本の香道、平安の貴族が香りを贅沢に楽しむことを許したんでしょう。

幌村 ヨーロッパに香水文化が誕生するよりはるか以前のことですよね。

MAKI そうですね。現代的な意味での香水文化がルネッサンスに花開いたものだとすれば、少なくとも700年以上は先行していたと言えると思います。

「聞香」に秘められたアニミズム

幌村 今のお話を聞いて、もしかすると香りの文化が日本で花開いた背景には、日本のアニミズム的な性質もあったのかもしれない、と感じました。匂いも精霊というか、八百万の神の一部としてあったのかなって。実際に、香道では「香りを聞く」と表現するじゃないですか。

MAKI 聞香ですよね。

幌村 そうそう。そこもアニミズム的な表現だなと感じるんです。嗅ぐというのではなく聞く。嗅覚が聴覚に喩えられるというのはとても興味深いですよね。まるで香りが生きていて声を発しているかのような、そんなイメージを連想させる表現です。

MAKI こちらが受け身になって静かにしていれば自然に香りが入ってきてくれる、というイメージですよね。実際に聞香は西洋の人たちからするとショッキングな表現で、「香りを聞く」というアティテュードが香道の中心にはあるという話をすると、みんなすごく驚きます。西洋の人たちはこちらからアクティヴに嗅いでいくという感覚で、それも香りのソースを嗅ぐことが文化の中心にありますから。香りの発生源を特定する、スぺシファイするということをとても好むんです。

たとえば、金木犀の香りがする公園に行ったとき、西洋の人は「これはなんの香り?」とスぺシファイせずにはいられない。もちろん、日本人でもそういう感覚がないわけではありませんが、どちらかというと、その香りごと空間を楽しむという感覚が強い。香りの中に「浸る」というイメージですね。この「浸る」という感覚はなかなか西洋の方には理解が難しいんです。

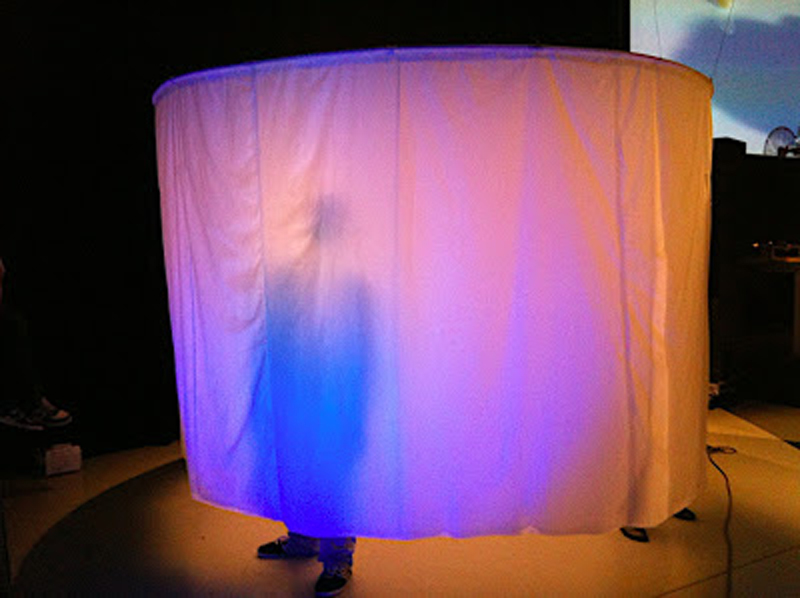

幌村 まさにマキさんの作品である「OLFACTOSCAPE」なんかは、西洋的な「香りをスぺシファイする」という行為にズレを生じさせるような作品でしたよね。

OLFACTOSCAPE – シャネル5番の分解 – by Maki Ueda(2012)

MAKI そうですね。あの作品の副題は「deconstructing Chanel No.5」、つまり「シャネル5番の分解」というものだったんですが、円筒状のカーテンに、シャネル5番の香りを構成している重要な原料を別々にスプレーしたものをインスタレーションとして展示したんです。すると、カーテン沿いに歩くかぎり、それぞれの原料の香りを個別に嗅ぐことができる――ようするにスペシファイできるんですが、逆に筒の真ん中に立つと、それら個別の香りが渾然一体に混じり合い、ハーモニーとしてのシャネル5番の匂いを嗅ぐことになる――ようするに香りの中に「浸る」ことになるんです。そうしたズーム・イン/アウト的な二つの嗅覚体験をできるチャンスを与える空間を展示したわけですが、これはとても西洋の方に受けました。

作品「OLFACTOSCAPE」は、「あのシャネル5番を分解するんだってさ」と話題になり、オランダの国民紙的な新聞にも記事が掲載された。

幌村 その感覚の差はとても面白いですよね。私たちにとっては香りそのものが能動的に働きかけてくるという感覚は、割と自然なものとしてありますから。

MAKI そうそう、だから日本ではアロマテラピーが異様なほど流行ったのかなという気がしています。香りにパワーがあるという信仰が広く共有されているのかもしれません。西洋人も、もちろん、香りはとても好きなんですが、あらゆる香りの文脈がパフュームの一点に収斂されているところがあり、それ以上の考え方というものはあまりないかもしれません。四季折々の香りを楽しむといったような情緒はヨーロッパではそこまで感じられないですね。香りといえばパフュームオンリーになっている気はします。

幌村 パフュームは汚い都市で発展した文化だから、というのもあるかもしれない。

MAKI 確かにそれはあるかもしれませんね。快不快において、不快を快にしたいと思うのは自然な衝動ですから。その上では本来、色々な技があるはずであって、パフュームというのはそのバリエーションの一つにすぎない。だから、私としては様々な香りのあり方を今後も提示していきたいですね。

都市を森として歩くことの大切さ

幌村 そういえば、以前にマキさんが日本のキュレーターに向けて書いていた文章の中に、中年以上の男性は「嗅ぐ」という行為をしたがらない、という箇所があって、それがすごく面白かった。中年以上の男性にナチュラルに嗅がせる仕掛けを作るのが腕の見せ所なんだって。

MAKI そう、そこが腕の見せ所なんです(笑)。実際、展示をやってみても女性や若い男性は積極的に匂いを嗅ごうとするんですけど、中年男性になると「いや、匂いは結構です」みたいな態度を取られる方が多い。ただ、ここにも不思議な話があって。最近、石垣島で小さな展示をして、展示自体は小さな展示だったんですけど、私にとって、大きな収穫があったんです。それは、石垣島の男性は積極的に匂いを嗅ぎたがる、ということ。

幌村 面白い! すると、匂いを否定するのは都市的な態度とも言えるのかもしれない。それこそ狩猟採集民なんかははものすごく嗅覚を使うわけで。

MAKI そうですね。都会で生きていると、目の前の食べ物が食べれるか食べれないかを嗅覚で判断するんじゃなくて、プリントされた賞味期限を見て、文字情報によって判断する。嗅覚を積極的に使わなくなる。でも、石垣島のおじいたちの嗅覚はすごいですから。パイナップルの糖度も匂いで測っちゃいますからね。クンクンと嗅げば「これは甘いな」みたいにすぐ分かる(笑)

若い子たちも同じで、以前、石垣島の若い男の子にシシトウのパスタを作ったことがあるんですよ。島のシシトウはたまにすごい辛いものがあるんですが、とはいえ、見た目にはどれが辛いか分からないんです。で、そのパスタを男の子に出したら、何気なくフォークに巻きつけて口に近づけようとした瞬間、反射的にフォークを置いたんです。どうしたの? って聞いたら、「いや、これは絶対に辛いからだめ」って。

幌村 そういうことを考えると、あらためてマキさんの嗅覚アートや嗅覚アート教育が、すごく大切なことだなって思います。そういえば前に、嗅覚教育は20歳前後くらいの子に行うのが効果的だって話をされてましたね。

MAKI そう思ってます。20歳というのは、子供時代を抜けて大人になるちょっと手前の年齢ですよね。そもそも子供というのは、事前に判断せずになんでも嗅ごうとするじゃないですか。そうすることでデータを蓄積しているんです。一方で大人は子供時代に積み重ねたデータベースにアクセスして行動するわけですけど、歳を取ることでこのデータベースへのアクセス回路が弱まっていってしまう。私自身、子供時代に嗅いだ匂いをだいぶ思い出せなくなってきています。でも、20歳くらいの若い子たちと作業をしていると、すごく香りのボキャブラリーが豊富なんですよね。

たとえば、若い子はすぐに「これは○○みたいな匂い」ということを言うわけです。匂い同士の関連付けが上手で、自然にそれができる。大人になるとそれが難しくて、もはや○○を○○の匂いとしてしか感じられなくなってしまうんです。もちろん、大人には大人の良さがあって、そうなるのは知識を身につけている、ということでもあり、だからこそ、分析をそこに加えられるということもあるのですが、柔軟性という点ではどうしても弱い。だから、まだ柔軟なうちに嗅覚について教えることで、嗅覚のレイヤーを作ることができるのではないか、と思っているんです。

よく学生には、街を歩く時に嗅覚に集中して歩いてみるように、という課題を与え、その結果、何を感じたのかをレポートに書いてもらったりしているんですが、これによって何がしたいのかというと、そういうモードもあるんだっていうことを意識してもらいたいんです。若いうちにその経験をすることで、そのモードを覚えておいてもらえる。それはきっと一生の財産になる。埋め込まれたもう一つのレイヤーを楽しめるようになるわけですからね。

幌村 今、私たちは東京の渋谷でお話をしているわけですが、まさにここがジャングルになる、みたいなイメージですよね。都市を森として体験する。それはものすごく大事なことだと思います。

私、昨日たまたまピエール・エルメというマカロンで有名なパティシエがお菓子づくりのレッスンをしている動画を見たんですよね。ピエール・エルメは元々は数種類しかなかったマカロンのレシピを百種類以上のレパートリーで展開していて、味覚だけじゃなく嗅覚の食べ物としてマカロンを作っている方なんですが、彼はその動画で「私のローズとジャスミンのアソシエーションは、Jean Patouの香水『Joy』にインスパイアされたものだ」と語っていたんです。

もちろん、これは一例に過ぎませんけど、私はどのジャンルでやっている人も嗅覚の勉強をしたほうがいいんじゃないかと思っているんですよね。

MAKI 素敵な話。でも、本当に嗅覚の教育は私にとって大きな目標ですね。今やっている通信教育や教科書の制作はその一環です。香りってどこか魔法のようなところがあるでしょう? 嗅覚の勉強をする中で、魔法のように思えていたものが使いこなせたりするようになる。あるいは、うっかり惑わされたりもしないようになる。それってすごく面白いことだと思います。

嗅覚アートの課題は“フォトジェニックでない”こと

幌村 最後に、マキさんがオルファクトリーアーティストとして考えている今後の課題についてをお聞きしたいです。以前、マキさんはブログで世界中の匂いが均質化に向かっているということを危惧されてましたよね?

MAKI そうですね。ただ、あの均質化についての文章を書いたのは10年ほど前で、状況はだいぶ変わってきているように思います。みんな、その問題に気づいてきていて、それぞれ地域の特徴的な香りというのを意識するようになってきている。そういう意味ではもうその点については心配ないのかなと思ってます。

私自身も香りのデータベースを作るということを考えていた時期もありますが、現在は違うことを考えていて……、というか、アートじゃなくてもそれをできる時代になったので、そういうことは他のセクターがやってくれるんですよね。であれば、アーティストである私はそこにとどまるべきじゃないでしょう? むしろ、今は嗅覚アートの作家たちが、そうしたセントスケープや匂いのドキュメンテーションばかりに向かってしまっているという状況があるので、私としては積極的にそうではない作品を制作していきたいと思っています。

学生たちにも、アーティストとして、見たことがない、感じたことがない作品を作って欲しい、とつねづね教えているんですが……、ただ、案外、難しいんですよね。見たことがないような作品を新たに生み出すというのは(笑)

幌村 どうしても似たような作品が増えてしまう?

MAKI そうなんです。そこには理由もあって、結局、まだ嗅覚アートにはクリティシズムがきちんと成立してない、それをできる批評家がいないんです。作品に対しても「わあ、すごい」みたいな感覚的な反応で終わってしまっていて、その先がなかなか生まれないんですよ。すると、どうしても似たような作品が乱立してしまう。それは歴史が浅い以上はある程度は仕方がないことなんですが。

ただ、日本には岩﨑陽子先生という嵯峨造形の先生がいて、彼女はオルファクトリーアートをきちんと批評できる唯一の存在だと思っています。世界でも岩崎先生のような方は他にいないので、やっぱり香りは日本なのかな、とも思いますけど、とはいえ、世界にもきちんとそうした批評が生まれてきてくれないと、シーンとしては停滞してしまいますから。

アワードもまだビジュアル重視なところがあって、現状のクライテリアにおいては、すごいお金をかけて、はっきりしたビジュアルを持ったセンセーショナルな作品を作れば、それが自動的に大賞になってしまうんです。結局、フォトジェニックであることが重視されてしまっている。嗅覚アートなのに、です(笑)

だから、私はあえていつもビジュアルのない作品や、現状のクライテリアから逸脱するような作品を送りつけてます。去年も学生たちが作った「嗅覚のゲーム」という作品を応募したら、クライテリアからは少し外れてはいるんですけど、入賞しました。こういう風に作品で批評していくしかないんですよね。

幌村 私が初めて体験したマキさんの作品もビジュアルがありませんでしたね。白い闇、という作品で、薄明るい空間で四つん這いになったりしながら徘徊して、その中で匂いが混ざったり、分かれたりして、新鮮で、ショッキングでもあるものでした。ただ、私は、インスタ映えしたり、インターネットに載らないものだからこそ、やっぱり今嗅覚だって思います。

MAKI そうなんです(笑)。困難さがあるということは、面白い問題提起をしているということですから。だから続けているんです。課題としてはやはり、今後どのように嗅覚アートの評価基準を作っていくのか、というところですね。あるいはシーンが発展するためには嗅覚アートの中のカテゴリーも作っていかなきゃいけない。

幌村 マキさんが触覚アートに移るまでには、まだまだたくさん仕事がありそうですね(笑)

MAKI ええ、本当に(笑)

✴︎✴︎✴︎

MAKI UEDA うえだ・まき/世界的に流行の兆しを見せている嗅覚アートの、リーディング・アーティストのひとり。現在もオランダの美術大学で定期的に教鞭を取る。約10年間のオランダ在住の後、2014年に石垣島の美しい海辺へ移住、山の麓に香りのアトリエPEPEを構え、現在は香りのツーリズムと嗅覚教育に取り組む。2016年、原爆投下後の世界をシミュレーションして匂いを制作した作品「戦争の肉汁〜広島・長崎〜」にて、世界的な嗅覚芸術賞 Art and Olfaction Awards のファイナリストに選ばれる。ブログ「魔女の実験室」主宰 http://witch-lab.blogspot.com。

✴︎✴︎✴︎

幌村菜生 ほろむら・なお/1984年札幌生まれ。https://www.tetrahedron.institute/

✴︎✴︎✴︎

〈INFORMATION〉

清洲はるみ美術館 開館20周年記念企画展

MAKI UEDA「嗅覚のための迷路(仮)」 (2019・10.12 – 12.8)

http://www.museum-kiyosu.jp/exhibition_info/schedule.html

聞き手:幌村菜生

写真提供:MAKI UEDA

構成:辻陽介

特報:「沖縄のハジチ、台湾原住民族のタトゥー 歴史と今」展が、10月に那覇の沖縄県立博物館・美術館で開催。現在、クラウドファンディング募集中。

〈MULTIVERSE〉

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「REVOLUCION OF DANCE」DJ MARBOインタビュー| Spectator 2001 winter issue

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎