「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話(前編)

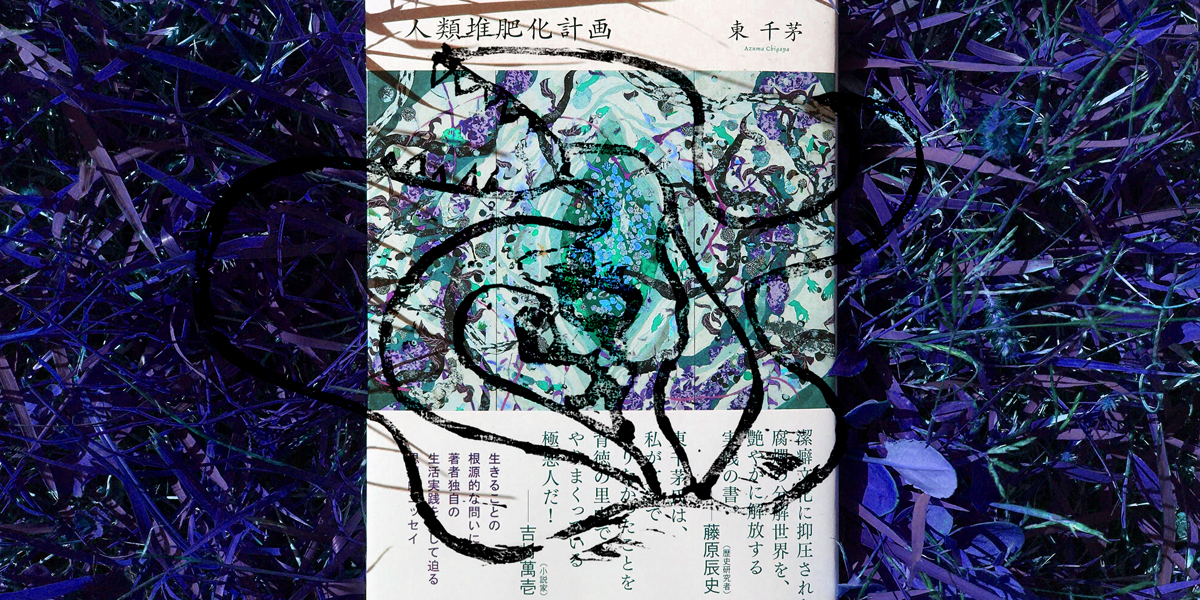

黒い陰謀の書である。なんせ表題からして『人類堆肥化計画』である。とてもじゃないが穏やかではない。おそるおそる紐解くと、のっけからこんな言葉が綴られている。「わたしの生きる目的は、ただ悦びを得ることだけにある」。

黒い陰謀の書である。なんせ表題からして『人類堆肥化計画』である。とてもじゃないが穏やかではない。おそるおそる紐解くと、のっけからこんな言葉が綴られている。

「わたしの生きる目的は、ただ悦びを得ることだけにある」

一体、これはなんの告白、なんの宣言だというのだろう。不気味な熱を帯びた言葉は続いていく。「強欲なわたしは、多種の息づく里山に移り住み、堆肥をせっせと作りつづけてきた」とあるから、どうやら、この「わたし」とは里山に暮らす人間のようである。

「強欲」と「里山」というのも、どうにも馴染みのない言葉の組み合わせである。困惑しながらもさらに読み進めていけば、「加虐の悦び」、「腐った性根」、「貪欲や悪行」といった具合に、ますます意表を突くような毒々しい言葉の数々が並んでいく。ここまででものの数百文字。そしてついに、表題が示唆するところの黒い陰謀の内実が開陳されることになる。

「人類を堆肥化して多種混淆の沃野を形成すること――それが人類堆肥化計画の趣旨である」

とてもじゃないが穏やかではない……のだが、実は僕はこの著者を前から知っている。東千茅と書いて「あづまちがや」。生命の弾倉としてのライフマガジン『つち式』の主催者であり、奈良県は大宇陀地区で里山暮らしを営む農耕者、もとい「里山制作者」。穏やかな笑顔が印象的な坊主頭のこの青年と僕が初めて会ったのは、2019年の初夏、池袋のジュンク堂で行われたあるトークショーにおいてのことだった。

「ああ、どうも。HAGAZINE読んでますよ」と関西弁訛りで気さくな挨拶をしてくれた時の爽快が懐かしい。しかし、あの飄々としていて万人受けしそうな佇まいは、うつし世に潜伏する際のかりそめの姿に過ぎなかったのだ。能ある鷹は爪を隠す、というが、この人物が隠していたのは爪どころではない。それはさしずめ毒矢、それもトリカブトの根塊抽出液がふんだんに塗りこまれ、肌を掠っただけでその肉を腐敗させるような、致死性の極めて高い猛毒の矢である。

ただしこの猛毒の矢、劇物にも関わらず滅法面白いのである。たとえば『人類堆肥化計画』において、東が里山に生きる人間以外の生物たちに言及した、こんな一節である。

「彼らのことは欲が多いか少ないかでいえば多いというべきであり、彼らを聖化し理想を投影するのはまったくもっておめでたい思想だと言わねばならない。(中略)清さなど、つねに人間の想像の産物でしかない。ともかく、都市を多欲、里山を寡欲とする言説は、里山のために徹底的に撃たねばならない」

あるいは、東はこんなことも書いている。

「穏やかで禁欲な里山を作りたいわけではない。わたしは歓喜と悦楽と悪事の〈土壌〉を恢復したいのである。また、里山『保全』とは言いたくない。たしかに人類の行いの破壊的すぎることへの反省という意味合いは首肯できるものの、この語に付随する人類の優越というニュアンスは気に入らない。それをいうなら、里山に保全されるべき人類ではないか」

実に痛快である。東は徹頭徹尾そんな調子で、この『人類堆肥化計画』なる奇書において、従来の禁欲や清貧を連想させるような里山論、堆肥論、土壌論を批判し、その不埒極まりない筆致で読み手を挑発している。

いや、正直に言おう。挑発されたのは他でもない僕自身だ。読み終えるよりも早く、僕は「これは東さんと話さなければ」と思っていた。東の展開する「悪の里山論」について聞きたいことがあったからではない。東の思想ならこの決して分厚くはない一冊にみっしりと凝結されている。だから、どちらかと言えば、感想を伝えたかったのだ。『人類堆肥化計画』によって活発化した脳内細胞の騒擾を持てあまし、不遜にも著者本人を相手にその熱を発散したくなったのである。

そういうわけなので、この記事はインタビューというよりはむしろ対話であり、僕の役回りも聞き手というよりは熱烈ないち読者である。「この聞き手、喋りすぎだろう」というもっともな苦情は受け止めるが、奈良の奥地で異種との淫らな饗宴に明け暮れる日々を送るある土民によって書かれたこの本が、それほどの刺激に満ちた面白い一冊だったということで理解してくれたなら、幸いだ。

ところで、デモクラシーを「土民生活」と訳したアナキスト石川三四郎は、土民とは「歴史上、叛逆者に与えられた称号」であるとも書いていた。つまり、この『人類堆肥化計画』という毒矢は、東千茅という21世紀の叛逆者が、里山の異種たちからなる「混群」を引き連れ上げた、反乱の狼煙でもある。

文/辻陽介

イラスト・写真/東千茅

寛容な集落と排他的な集落

辻 ご無沙汰しています。『人類堆肥化計画』、熟読させていただきました。いやはや、とんでもなく面白かったです。これは『つち式』を読んだ時にも感じていたんですが、東さん、めちゃくちゃ文章書くの上手ですよね。どこで磨かれたんです?

東 いやぁ、それほどじゃないですよ。もともとブログ書いたり、思ったことをiphoneのメモに書いたりしていた程度で、どこか大学とかで訓練したとかそんな感じではないんです。最初から書けたというか(笑)

辻 才能ですね、羨ましい。まず、あの本を読んで個人的に感じたことから言うと、書かれていた東さんの生い立ちにものすごく自分と重なるものを感じました。というのも、僕も東さんと同じで高校中退、大学中退組なんです(笑)。どうにもドロップアウト癖があるみたいで。

東 あら、ほんまですか(笑)

辻 そうなんです。だから、東さんの生い立ちを読んだ時に、変な同志感を感じて(笑)。あともう一つ、共通点を感じたのが、今回の本の中で東さんは結構ジョルジュ・バタイユの言葉を引かれてましたよね。実は僕は思想系の本で一番最初に手に取ったのがバタイユだったんですよ。そんなこともあって、東さんとは世代も少し違うし、触れてきたカルチャーとかにズレはあると思うんですけど、歩んできた道のりというか、世界に対する構え方の部分においては近しいものを感じるなと、シンパシーを覚えつつ読みました。

東 それはそれは(笑)

辻 というわけで、今日は是非ともその『人類堆肥化計画』について東さんと色々とお話できればなと思ってるんですが……、なんと言いますか、東さんは本当に含羞の人ですよね。

東 含羞?

辻 今回の本で東さんは里山生活の様子、あるいは里山生活の哲学をめぐって、いろいろなことを書いているわけですけど、やはり一番面白いと思ったのは、東さんが里山暮らしを「土への堕落」として描いていたところだったんです。一般的に里山が持つ、道徳的であったり寡欲的であったりというイメージを蹴散らし、東さんは里山を「貪欲」で「行儀が悪く」て「不道徳」で「腐敗」した場なんだと書いている。あるいは東さんが日々向き合っている土壌についても「歓喜と悦楽と悪事の土壌」というような書き方をなされてて、里山暮らしの「悪」がものすごく強調されていました。それこそ、露悪的とさえ言っていいくらいに、です。

僕はそこに東さんの含羞を感じたんですよね。なんていうんでしょう、「地球にとっていいことをしてます」とか「自然に優しい暮らしをしてます」みたいな、世間から褒められそうな見せ方をすることへの抵抗感といいますか、そんなこと恥ずかしくてとても口にできませんよみたいな、東さんが実存的に抱え持っているのだろう恥の意識とでもいいますか、そうしたものを非常に強く感じました。あるいは、その含羞は徹底して欺瞞を嫌う東さんの誠実さとも表裏一体なのかもしれませんが。

実際、里山暮らしの「悪」を今回ここまで強調したという背景にはどういう思いがあったんです? 意識的なものですよね、この強調は。

東 そうですね(笑)。まあ、半分くらいは意識的に「あえて」やったところではあります。なんですかね、まず、今まで散々書かれてきたような「善い里山」ではなくて「悪い里山」みたいなのを提示したいっていう思いが一個ありました。今までそういうのが全然なかったからこそ、こういう風にも考えられるというように示してみたかった。里山はそれだけ広くて、奥深いところなんです。

あと、さっき含羞っておっしゃってくださいましたけど、それもあるなと言われてみて思いました(笑)。というのも、やっぱり若者が都会から田舎にやって来たっていうそのストーリーだけで感心されてしまいがちなんですよね。田舎の人たちほどそうで、というのも、彼らは都会の方が進んでいて若い人にとっては楽しいに決まってると思ってて、それに対して自分らのおるところは遅れてるしダサいみたいな感覚がどうもあるようなんです。だからそういう風に言われるんだと思うんですけど、僕自身、そう言われて「そうなんですよね~、ハハハ」みたいにやり過ごしながらも、内心は「そんな立派な心構えとかじゃないんやけどなぁ」という照れ臭い思いがあって。善人であることの我慢ならない恥ずかしさがありますね。

辻 都会から田舎にやってくる感心な若者みたいなステレオタイプと、実際のセルフイメージとの間にギャップがあったってことですよね。とはいえ、東さんはその場においてはある意味、いい子ぶってというか、ステレオタイプなイメージをうまく利用しつつ過ごされているわけで、すると、この本を近所の方々に読まれたらまずいんじゃないですか(笑)

東 そこはちょっと心配ではあったんですよ(笑)。でも、そこを配慮して中途半端な感じになるのも嫌だったし、今回は思い切り書ききりましたね。とはいえ、一方でおそらく何書いても大丈夫だろうって思いもあったんです。というのも、この本は、昨年に行った小説家の吉村萬壱さんとの対談をきっかけに書いた一冊なんですけど、その対談後の打ち上げで吉村さんとも今のような話をしたんです。吉村さんは以前教員をされていたんですけど、吉村さんが『ハリガネムシ』で芥川賞を獲られたのって、その教員時代なんですよね。あれも相当にショッキングな内容で、生徒の親とかに読まれたら問題になりそうな小説なんですけど、そこについて聞いてみたところ、吉村さんもちょっとは心配だったけど実際には全然問題なかったと言ってて。普通の人はそれくらい本を読まないんだ、と。まあ、読まれないというのはそれはそれで悲しい気もしますけど、そんな気にしなくていいんやって思って。

辻 なるほど、吉村さんにもらった蛮勇だったんですね(笑)

東 そうっすね。まあ読まれたとしても「あれはフィクションですから」みたいな感じで躱そうかなとは思ってます(笑)

辻 ご近所のコミュニティの中では笑顔の眩しい爽やかな青年として振るまっているんですもんね。

東 基本的にそうですよ。ただ、ここは田舎とはいえ、嫌な感じの田舎ではなくて、元々あまり詮索とかはしてこないんです。もちろん同じ集落でよく顔をあわせる人とかはいるわけですけど、いい意味でドライなところもあって。だから、最低限のやること、村の共同作業だったり顔を合わせた時の挨拶だったり、そういう基本的なことを普通にやっていれば馴染んでいけるような場所なんです。

辻 そこで対比されてる田舎というのは、どういう田舎なんでしょう?

東 なんていうんでしょうね。ここは奈良県宇陀市の大宇陀という地域なんですけど、大宇陀の中にたくさん集落があって、以前には今住んでいるところとは別の集落に住んでたことがあったんですよ。そこの集落はこことはかなり違いましたね。ずっと見られてるような感覚が付きまとっていて、実際そうだったんですよね。ヨソモノに対する免疫のない集落だったというか。

辻 外の人が入ってくることに慣れてなかったんですかね。

東 そうでしょうね。若い奴が一人でこんなとこにやってくるなんて怪しい、と。オウム真理教の記憶かもしれないですけど、なんか宗教ちゃうか、とか、良からぬことを企んでるんじゃないか、みたいな感じで、ずっと見られている感じがあったんです。「村入り」といって、こういう集落ではどこも暮らし始めると自治会に入るかどうかの選択を迫られるんですよね。で、普通は村入りする。僕もそのつもりでいたんですけど、そこの集落は頼むから村入りはしてくれるなという感じで、完全拒否みたいな感じでした。だから同じ地域内でも集落によって人の感じに差があるんです。

辻 へえ、集落ごとに対応に差があるというのは興味深いですね。そもそも、いわゆる相互扶助と相互監視というのは紙一重なものじゃないですか。お互い助け合うためにはお互いにお互いの様子に目を光らせてなきゃいけない。お互いの状況をケアするためには「見る」ということが必要だけど、それがストレスになるような「見張る」になっちゃうのか「見守る」という穏やかな感じになるのかって実はスレスレのところだなと思うんです。東さんが今いる集落はそれがうまい塩梅になってるんでしょうね。ただ、その塩梅を分かつものってなんなんでしょう。いわゆるネガティブな意味で「村社会」という言葉が使われる時のその気持ち悪さの正体って相互監視の強さだったりもしますよね。

東 おそらく、その塩梅というところで言えば、僕が今おる集落は最初の集落よりも比較的に街に寄った位置関係にあるんですね。そこの影響かなとも思います。どうも聞いてたら昔からヨソの人が集落に関わることが多かったらしいし、婿養子で来た人もすごく多いんですよね。そういうところが集落の雰囲気を形成しているんじゃないかなという風に個人的には思いますね。言っちゃえば、どの家も少しずつヨソモノ性を持っているというか。そんなんやから他の人に対しても寛容なのかなと思いますね。

辻 異人慣れしてるってことですね。都市との距離感はその集落のテンションを決める重要な要素なのかもしれません。奥地に行くほどほとんどヨソモノも来ないだろうし、そうなれば、知らない人が来たら警戒するというのもまた当然とも言えますよね。

なぜ寡欲、禁欲ではいけないのか

辻 さて、いきなり本筋から逸れちゃいましたが、あらためてこの本、『人類堆肥化計画』について話していきたいなと思います。さっきの話の続きになりますけど、今回、本を読んでいて感じたのはやはり東さんの言葉には欺瞞がないというところで、だからか、読んでいてすごく気持ち良かったんですよね。もっと言えば、痛快だったんです。

東 ありがとうございます。どの辺が痛快でしたか?

辻 やっぱり里山というワードには、どこか環境保護であったり環境保全であったり、そういうものを思い浮かべてしまうところが僕にもあったんですよね。そして、この「保護」や「保全」という言葉には、どうしても欺瞞的なものを感じてしまう。たとえば「サステナビリティ」という言葉とかにしても、結局はコロニーとしての自然の持続可能性の話でしかないようにも思えるし、すごく悪し様に言ってしまえば、「奴隷がもう死に絶えそうだから、奴隷がちゃんと生き延びられるように、もうちょっと計画的な管理支配をしましょう」みたいな、そういう話にも聞こえてしまうというか。これは、いわゆる人間中心主義、人間例外主義を超え出るような視線では決してなくて、むしろその延長線上にある考え方ですよね。もっと言えばその徹底だとさえ言えるかもしれない。

東 よくわかります。

辻 まあ、仮に人間中心主義がその背景にあって、その保全や保護が向かう先が「人間がそこで快適に生きるため」の環境形成に過ぎないのだとしても、別にそれで自然破壊が止められるならいいじゃんとは言えますよね。何もしないよりはマシだろう、と。それはその通りなんだけど、その場合、「いや、別に人間が滅びても気にしないし」「明日のことより今日のことが大事」っていう人たちを巻き込むことはできないし、そういう意見に対して倫理的に抗するということもできないと思うんですよ。なぜなら、これは「老後の安心のためにきちんと貯金しましょう」みたいな合理性の話だから。動機付けとしてはどうしても弱さがあるし、それを「地球のために」とか「自然との共生」とか大きな言葉に言い換えるとなると、やっぱり嘘になってしまうわけです。それこそ『人類堆肥化計画』では、東さんはこの辺の嘘を徹底して批判していたわけですけど(笑)

東 まあ、そうですね(笑)

辻 あと、もう一つついでに言っちゃえば、自然環境をめぐっては一方に先住民社会や部族的社会における「自然との共生」を過剰に賛美するような視線もありますよね。僕はそれもどうかなとは思っているんです。彼らは確かに現代の先進国が採用しているものとは異なる「知」を持って自然と関わっていたわけだけど、とはいえ、それを理由に彼らを聖人化して語るとしたら、それも極端なように思う。それこそジェームズ・C・スコットが『反穀物の人類史』で、アントロポセン=人新世の始まりは人類が火を用いるようになった時だ、みたいなことを書いていましたけど、人間都合の自然の改変、ドムス化というのはもう何十万年も行われてきたことだし、あるいは自分たちが生きやすいように周辺の生態系を改変するということは人類だけがやっているわけじゃなく、実は他の動物たちもやってきていることなんですよね。要するに、その一点においては今日我々がやっていることと本質的には変わらず、別段、彼らが特別に自然に対して禁欲的に振舞っていたわけではないと思うんです。彼らから学べることはたくさんあると思うものの、彼らに変なロマンを押し付けることは、都合のいいオナニーにしかならない。これは里山暮らしへのファンタジーと同じですよね。

ちょっと長くなってきたんで『人類堆肥化計画』がいかに痛快かというところに話を戻しますけど(笑)、まあ本質的には人類はずっと変わっていないとはいえ、今は何かが過剰になっていて、人類史においても明らかに特異な時代ではあるわけです。そこになんらかの違う方向性を探ろうとした時、人間中心主義的な欺瞞に陥らず、あるいは単なる無関心にも陥らず、はたまたロマンチックなオナニーに甘んじるでもない異なる方法があるのか。僕なんかにはその方法についてまるで見当もつかなかったんですが、ただ東さんの打ち出した『人類堆肥化計画』は、その一つの回答になってるように思ったんです。東さんはこの本で徹頭徹尾、「もっと生を愉しめ」ということを書いてるように感じてて、そうした享楽的な生を味わい尽くした結果、あるいは享楽のための条件として「多種共生」というものを見据えていますよね。これがとても痛快で面白かった。そこで、あらためてぶっちゃけたところをお聞きしたいんですが、東さんは環境保護、環境保全のような保全、保護を軸とするような自然環境論についてはどういう印象をお持ちなんです?

東 まあ…、難しいところですよね(笑)。本ではあえてそうした論とは距離をとって、場合によっては批判的に書いたりもしていたんですけど、とはいえ、欺瞞は欺瞞でも、部分的にはその欺瞞が大事になってくるところもあるとは思ってるんです。たとえば、川の護岸工事をするとしても、よくあるようなコンクリート護岸、側面も底も隙間のないコンクリートで塗り固めるような工事をしてしまうと、その川では全然生き物が暮らせなくなってしまうんですね。そこをコンクリートは使うにしても、たとえば昔の石垣護岸のように、側面に多孔質のコンクリートを使うようにするとか、そういうちょっとした工夫で人間側の都合と生物多様性が両立される部分はあるし、そういうのはやっていった方がいいと思う。その時の掛け声として「環境保全」といった言葉が用いられていくというのは、ある意味では仕方がないかなとも思うんです。

ただやっぱり、基本的な考え方のところで、自分たちが守らなきゃいけないんだ、みたいなある種の傲慢さみたいなものには腹が立つんですよね。そんな感じのままでは仮に生き物を守れたとしても、共に生きるというところとは程遠いだろう、と。彼らの上に立つ限り、下にいる彼らとは共に生きようがない。まあ、おそらくはさっき言ったような護岸工事のような行政が主導となって何かを行う場合、環境を守りましょう、多様性を保全しましょうみたいな言い方をしておかないと、行政的にはやりにくいんだろうし、そうしとかないと事が運ばないんだろうなとも思います。里山地域の生物多様性なりを維持したり向上していくためには、やっぱり個人の活動には限界があって、行政の働きというのもすごくでかいんで、そこは仕方なさもあるんですよね。

辻 必要悪ならぬ必要善としてそういうメッセージがある程度は必要である、ということですよね。一方で今、東さんが「傲慢」っておっしゃったように、「守ろう」「保護しよう」という態度は、ものすごい上から目線で、その根底にあるのは自然をコントロールしていこうという発想、あるいはコントロールできるという発想とも言えるんですよね。で、その発想が行き過ぎたところに今日の惨状があるということも無視はできないと思うんです。とはいえ、さっき指摘したような欺瞞を理由にひねくれて「消費社会万歳」みたいになってたら、それはそれで天邪鬼すぎるわけですよ(笑)

そこに対して、東さんは違う道筋を示している。東さんは弱っている自然を救うんだっていうような正義心とは全く別のところ、むしろ自分自身の貪欲さ、利己的な欲望に動かされる形で里山に向かっていて、今もまさに里山暮らしをしている。少なくとも、そういうことになってます(笑)。精神分析家のジャック・ラカンの言葉に「汝、欲望を諦めるな」という言葉がありますけど、まさに東さんは欲望を諦めなかった結果として里山に辿り着いたわけで、本でも書かれていたように、それは決して寡欲さゆえのスローライフなんかじゃないわけですよね。

実際のところ、消費生活には消費生活の楽しさがあるわけです。ただ、そういう楽しさには自然破壊という代償もある。だからその保護や保全が行われているわけですけど、そこで取られがちなのが禁欲、寡欲の路線、いわば強欲さを反省してもっと地球に優しい生き方をしましょう、というものです。ただ、東さんはそこに対して逆張りをしている。いや、もっと強欲に生きようよ、と。消費生活で満たされるちっぽけな欲望で満足するなんてもったいないじゃないか、と。もっと面白いこと、もっと面白い背徳、もっと面白い略奪があるぞ、と。いわば、もっと貪婪たれ、と。そして貪婪に享楽的な生を追い求めた結果が、喰らい喰らわれ、奪い奪われる異者たちと癒着しながら里山を謳歌することなんだ、と。まあ、そんな具合に煩悩をとことん肯定していくわけです(笑)。東さんがそう思うに至った、つまり、里山暮らしを禁欲、寡欲の実践としてではなく、強欲、貪欲の実践だと感じるようになったのは、どこらへんからなんです?

東 どこらへんですかねぇ。まあでも実際に暮らし始めてからですよ。一般によく語られがちな里山暮らしの微温的で穏やかでスローライフみたいなイメージと、実際の里山暮らしというものがどうも違うぞって、こっちに来て畑とか田んぼなりをやりながらすごく思ったんですよね。それこそ草刈り一つを取っても、エンジンの轟音を響かせながら高速で回る刃によって草たちを切り裂いていくわけですけど、これのどこが穏やかなのか、と。その光景たるやスローライフなんてものじゃ全然ないんです。むしろ、穏やかさがあるとしたら、そうやって草刈りをした後の風景なんですよね。まあ、そこにだったらのどかさを見ることができなくもない。

辻 もしのどかさがあるとしたらそれはすでに征服済みの風景なんだ、と書かれてましたね。

東 そうです。草刈りは草の虐殺ですからね。あるいは野菜を育てて食べる、家畜を育てて食べるということに関しても、結構えげつないわけですよ。育てた挙句に食べるというか、食べるために育てるというか。そういうのを見ていくうちになんか普通に言われている里山のイメージと実態はかなり違うなと思ったんです。あと、禁欲ではなく強欲、貪欲の方向で考えた方がいいだろうと思ったのは、見田宗介さんの影響も大きいですね。たとえば見田さんが『現代社会の理論』だったか、イヴァン・イリイチの言っていることと、バタイユの言っていることがすごく似ていると指摘してる部分があって、イリイチもバタイユも行き着いているところが似ているというんです。

ただ、イリイチがある種の禁欲を通じてそこに辿り着くのに対し、バタイユは真逆の方向、むしろ生の悦びを追求した結果として、そこに行き着いてると見田さんは言うんです。あらゆる快楽を検討しつくした結果、バタイユは、貧相な街の景色を不思議に一変させる春の朝の日光に「至高性」を見出したりしてて。また見田さんは、何かを変革するときにそのやり方が抑圧的であると結局また新たな抑圧する社会を作ってしまう、というようなことも言ってて。自分の実感に照らしながらそういうものを読んでいくうちに、やっぱり重要なのは禁欲ではなく貪欲の方だな、と思うようになったんです。実際、僕の里山暮らしは正義のためにやってるわけじゃないですからね。あと、どう考えても喜びを追求していく方が誰にとっても楽しいですよね(笑)

辻 バタイユは革命よりも反抗を重視しているんですよね。反抗とは情熱であり、革命とは理性であるというようなことを言ってましたから。革命については「世界は作り直され再び閉じるだろう。そして今日我々にのしかかっているものは明日には違った形で再び存在することだろう」という風にも言っています。それこそ東さんが本書で土壌の分解者として紹介している微生物の話ともつながりますけど、やっぱりバタイユは命を分解する方向へと向かっていくんですよね。彼のいうエロティシズムなんかがまさにそう。あの有名な「エロティシズムとは死にまで至る生の称揚である」という言葉なんかにしても、バタイユはエロティシズムを分解のプロセスに見出していたいう風にも読むこともできるような気がします。あるいはバタイユは土壌の肥やしたる糞便とその排泄器官である肛門にもすごく執着していました。そういう意味でも分解や排泄の中に生きる悦びを見出していた先駆者だったのかもしれませんね(笑)

自分が思う存分に生きた結果としての異種共生

辻 ただ一方で東さんの本は、道徳に対して悪徳を、生に対して死を、ただ逆張り的に対峙させているというだけではなくて、その二項対立を超えていくものになっていますよね。それこそ東さんは以前に『つち式』に書かれた「個体としての十全さの最果ては、個体としてだけではいられなくなることであった」という言葉をこの本でも引かれていて、あるいは里山暮らしによって「自分が利他的になっちゃったんじゃないか」という戸惑いを感じたというエピソードなんかも書かれています。一応、この本の中では利己と利他が対立するものとして書かれてはいるんですけど、むしろ、そこで言われているのは利己がすなわち利他であるというような揺らぎのある状況ですよね。ただ、そうした揺らぎは利己が弱い限りにおいては起こらない。むしろ、利己をとことん突き詰めていくことにより、ある種の逆転が起こって利他になる、みたいな話になっていて、なんだか東さんは親鸞みたいな人だなと思ったんですよ(笑)

東 親鸞ですか(笑)

辻 いや、たまたま最近、鈴木大拙の『日本的霊性』を読み直していたんですけど、大拙は親鸞に触れて「個即超個、超個即個」というようなことを書いてたんです。これはさっきの利己と利他の話とも似ている気がするんですけど、大拙はどこまでも「個」であらんとすることがすなわち「超個」、「個」を超えるということであり、この「超個」であるということはすなわち「個」であるということなんだ、というようなことを言ってるんです。部分と全体をフラクタルに捉えているというか。で、親鸞がその体現者だったんだ、と大拙は言うんです。

それこそ東さんが里山に入ったのも利己的な動機ですよね。ご自身の実存的な問題から里山へと向かっていったわけで、自然を守るとかそういう全体を意識したような大命題が事前にあったわけじゃない。ただ、その「我」を追い求める先にあったものが里山での異種協働だったわけです。利己的で個人的な欲望を飽くことなく追求していった結果、個人を超越した共生圏に身を埋めることになったというのは、とても面白いなと思う。ここらへんも、実践の中で感じていったことなんですか?

東 そうですね。それは里山生活をしているとよくよく自覚させられることです。本の中にいっぱい例も書いたと思うんですけど、それこそ僕が田んぼをやるのは自分の主食であるコメを作るためにやってるわけです。だけど、そこにフリーライダーたちが現れるわけですよ。要は水棲生物たちですよね。彼らが僕のつくった田に棲みつくわけです。そういうのを眺めていると、まんまとこいつらに利用されてるなと思いますし、さらには自分の主食であるコメ自体に関しても、育てているうちにむしろ自分が育てさせられているような感覚を得るようにもなってくるんです。要するに主体がよくわからなくなってくるんですよ。一体誰を利するためにやってるのか、まあ普通に考えれば自分のためではあるんですけど、自分のためと思っている自分でさえも他の生き物に作られているような感じがあるんです。

さっき言った草刈りとかもそうで、草を刈るその時は、体力仕事なんで気合い入れてやるんですね。「よっしゃ死ねえ」みたいに思いながら、我を全開にしてやるんですけど、それが図らずも比較的弱い草、背丈の低い草の居場所を生み出すことになってたりして。そうやって人間の行いを利用して生きているものたちの存在を目にするにつけ、自我というものの土台が揺らいで、自分ってものが一体なんなのかがどんどん分からなくなっていく。

あと、また見田宗介の話をすると、彼が真木悠介名義で書いている『自我の起原』という本があって、これも里山暮らしを始めてから読んだんですけど、自分が日々感じていることとすごく重なるなと思いました。『自我の起原』は、リチャード・ドーキンスの「利己的な遺伝子」論を引いています。遺伝子は自分の複製を作るために利己的に振舞う、と。しかし、その利己があまりにも強すぎて、自分の身体を超えて他種の身体にも影響を及ぼす、これが「延長された表現型」ですね。ただ、これは一方的な影響関係ではなくて、その相手だって同じようにしているわけなんですよね。だから自分の身体というものは、自分の遺伝子で完結するものではなく、他の遺伝子の作用としても作られていると言える。見田はそういう論を土台にして自我とは何かという話を展開していて、おそらく人間だけがこれだけ強固な自我を持っているわけですけど、それは遺伝子の自己複製という生物界の「鉄の掟」から解放された存在であり、しかし強固な自我を持っているとしても、やはり悦び(ecstasy=外に立つ)は自己でない者たちに作用されていくらか自己でなくなることでしかないんだ、と。ここに、「自由」に他者や他種と接触して悦びを貪っていける人間の生き方が拓かれています。

こういうのを読みつつ、僕自身も自分を抑えた結果としての自然との共生ではなくて、むしろ自分が思う存分に生きようとした結果としての異種との共生を目指そうと思ったんですよね。

辻 共生論って本当に紙一重なんだと思うんですよ。それこそ普通の里山論であれば、たとえば草刈りにしても、その殺しは「生かす」ためとして語られてるわけですよね。で、実際に草刈りをすることで生かされる命がある。でも東さんの場合は「殺すために生かすんだ」っていう書き方をしていて、これは本当にロジックをひっくり返しただけといえばだけなんだけど、その転倒が面白いし、重要なポイントなんだろうなと思うんです。育み、殺め、食らうプロセス、それ自体の悦びがベースになってて、行為を道徳的に正当化するための余計な理屈がない。ところで、僕はこうした東さんの言葉に触れたことで、あらためてある作品を再評価することになったんですよ。

東 ほう。なんですか?

辻 『ドラゴンボール』です。東さんの「殺すために生かすんだ」という言葉に、『ドラゴンボール』に登場するサイヤ人の哲学を垣間見たんですよ(笑)

東 そうなんですか? 僕、残念ながら『ドラゴンボール』は全然通ってきてないんですよね(笑)

辻 あれは実に深い漫画なんで是非読んで欲しいんですけど(笑)、まあ一読するとシンプルな少年漫画ではあるんです。孫悟空って主人公がいて、ベジータってライバルがいるんですが、彼らは共にサイヤ人という異星人で地球人ではないんですね。で、そのサイヤ人は戦闘民族なんです。ただ、サイヤ人はある時代、フリーザっていう超強い異星人の配下にあって、その時代はすごい陳腐なインベイダーとして機能していたんですけど…(中略)…いずれにせよ、サイヤ人は本質的には戦闘そのものを純粋に享楽する民族なんですよ。

それを象徴するエピソードが「人造人間」編にあって、まあ人造人間というこれまた超強い敵が悟空たちの前に現れるんですけど、それは未来から来たトランクスという登場人物による「3年後に人造人間が現れて世界を滅ぼす」という予告としてまず現れるんです。つまり、まだその現在においては人造人間は作り出されていなかった。その事実を知れば当然、だったら人造人間を開発することになる人間を今のうちに倒してしまえばいいっていう映画『ターミネーター』的なアイディアが出てきますよね。実際、登場人物の一人であるブルマがそういうことを提案してました。ただ、それを聞いた悟空やベジータはそれを頑固として受け入れようとしないんです。理由は何かと言えば、強いやつと戦ってみたいから。地球の運命よりも「戦ってみたい」という欲望を優先するんですね。

つまり、彼らサイヤ人にとっては、戦いの目的が敵の殲滅ではないんですよ。戦うこと、肉を交えること、そのこと自体が欲望の対象、享楽の対象になってるんです。まあ、戦って敵を倒したら結果的に世界を救うことにはなるんですけど、それはおまけのようなものでしかない。飽くまでも強いやつと戦いたいんだっていうごく私的な欲望が追求されていて、そこに大義名分なんて特にいらないんです。このサイヤ人思想の深遠さに、僕は東さんの『人類堆肥化計画』を読んで思い至ったんですよ(笑)。ちなみにサイヤ人のサイヤとは田畑の主人公たる「野菜」のアナグラム。ますます深いな、と。

まあ、これは半ば冗談のような話ではあるんですけど、東さんもサイヤ人同様、目的ありきではないですよね。里山暮らしの結果として里山の自然が保全されることはあっても、そうした保全以上に里山と戯れることの悦びを重視してる。あるいは、その保全は異種たちと戯れる悦びに身を浸すための条件でしかない。実際、僕は東さんの本を読んでいて、自分も里山と戯れてみたいなあと素直に思ったんですよね。愉しそうだなあ、と。あらためて聞くのも妙ですけど、やっぱり里山生活は愉しいんですか?(笑)

東 そうですね(笑)。その愉しさの内容は複雑なものじゃなくて、めちゃくちゃ単純です。それこそ草刈りは刈り払い機っていうエンジン付きの機械でやるんですけど、ガーッと轟音を立てて刈っていて、ふと振り返ってみるとまあ綺麗に刈れてるわけです。なんていうか、ある種の清々しさも覚えますよね。なおかつ、やってることは血なまぐさいことをやってるわけです。実際、死んでる草が大量に横たわってるわけですから。すると、清々しさの中に背徳感みたいなものも入り混じってきて、えもいわれぬ高揚感みたいなものを感じるんです。大量に殺してしまったという罪悪感が一方で悦びをブーストしてくれるようなところがある。

辻 まさにバタイユですね。

東 そうですね、本当に(笑)。あとは、なんですかね、結構、毎日田んぼを見回ったり、何も作業することがなくても、とりあえず一日に一回は自分の畑やら田んぼを歩くんだけど、やっぱりいろんな生き物がいてて、それを見るだけでも楽しいですよね。まあ自分が特に生き物好きだというのもあるんでしょうけど、うーん、なんかやっぱりね、人間ではないものたちの面白さというのがあるんです。奴らは人間みたいに面倒くささもなく存在していて、そいつらの存在を確認するのが毎日楽しいんですよね。で、そんなやつらを、自分が何か作業をするときは多かれ少なかれ手にかけることになるわけで。それこそ昨日愛したものを今日殺すみたいなことが日常茶飯事なんですよ。

辻 悪い男だ(笑)

東 そうそう(笑)。でも殺すからといって彼らを嫌いになったわけじゃないんです。それに、そうやって殺した奴ら、草なら草を積んでおくことで堆肥にして、その堆肥がまた別の生命を育むわけで、なんかそうやって常に動きながら成り立っている里山という場というか、生態系というか、そのものが面白いんですよね。そこに自分も巻き込まれていて、重要なプレイヤーというかアクターとして参加できてることがすごい大きな悦びなんですよ。これは、里山の綺麗な写真を見るだけでは絶対に味わえないものだと思います。そもそも見えるものではなく、その只中にいることで体感する面白さみたいなものですからね。

〈INFORMATION〉

12月8日 青山ブックセンター

『人類堆肥化計画』刊行記念「ヒトでない者たちとどう生きるか」東千茅 × 奥野克巳 × 結城正美 トークイベント

今年10月末、創元社より自身初となる単著『人類堆肥化計画』を上梓した、東千茅さん。本書は、生きることの迫真性を求めて大阪の都市から奈良の里山に移り住んだ著者が、養鶏や稲作など自給自足の生活を営みながら、既存の里山観や倫理観に鋭く切り込む思想的エッセイになっています。

今回は、狩猟民・農耕民・牧畜民のフィールドワークから人間の生について研究する人類学者の奥野克巳さんと、里山言説を批判的に捉える『里山という物語』の編著者である環境文学研究者の結城正美さんをお招きし、それぞれの観点から自然環境や異種生物とのかかわり方について語り合っていただきます。どうぞご期待ください。

終了後、サイン会も開催いたします。

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎