砂澤ビッキと「二つの風」──芦原伸『ラストカムイ』を読んで|辻陽介

アイヌとは誰のことか、どこから来て、どこへと向かうのか──芦原伸の『ラストカムイ』は、砂澤ビッキという昭和を生きたあるアイヌの足跡を丹念に追うことを通じて、かかる“厄介”な問いへと向き合った一冊だった。

札幌の森に吹く「四つの風」

アイヌとは誰のことか、どこから来て、どこへと向かうのか──

芦原伸の『ラストカムイ』は、砂澤ビッキという昭和を生きたあるアイヌの足跡を丹念に追うことを通じて、かかる“厄介”な問いへと向き合った一冊だった。普段、僕は書評や感想というものをあまり書かないのだが、この本についてはどうしても書かずにいられそうにない。それくらい、僕はこの『ラストカムイ』に食らってしまった。ツイッターで済まそうとも思ってはみたものの、それにしてはいささか長くなりすぎてしまいそうだ。折角なのでここにひっそりと、感じたところを書き綴ってみることにしたい。

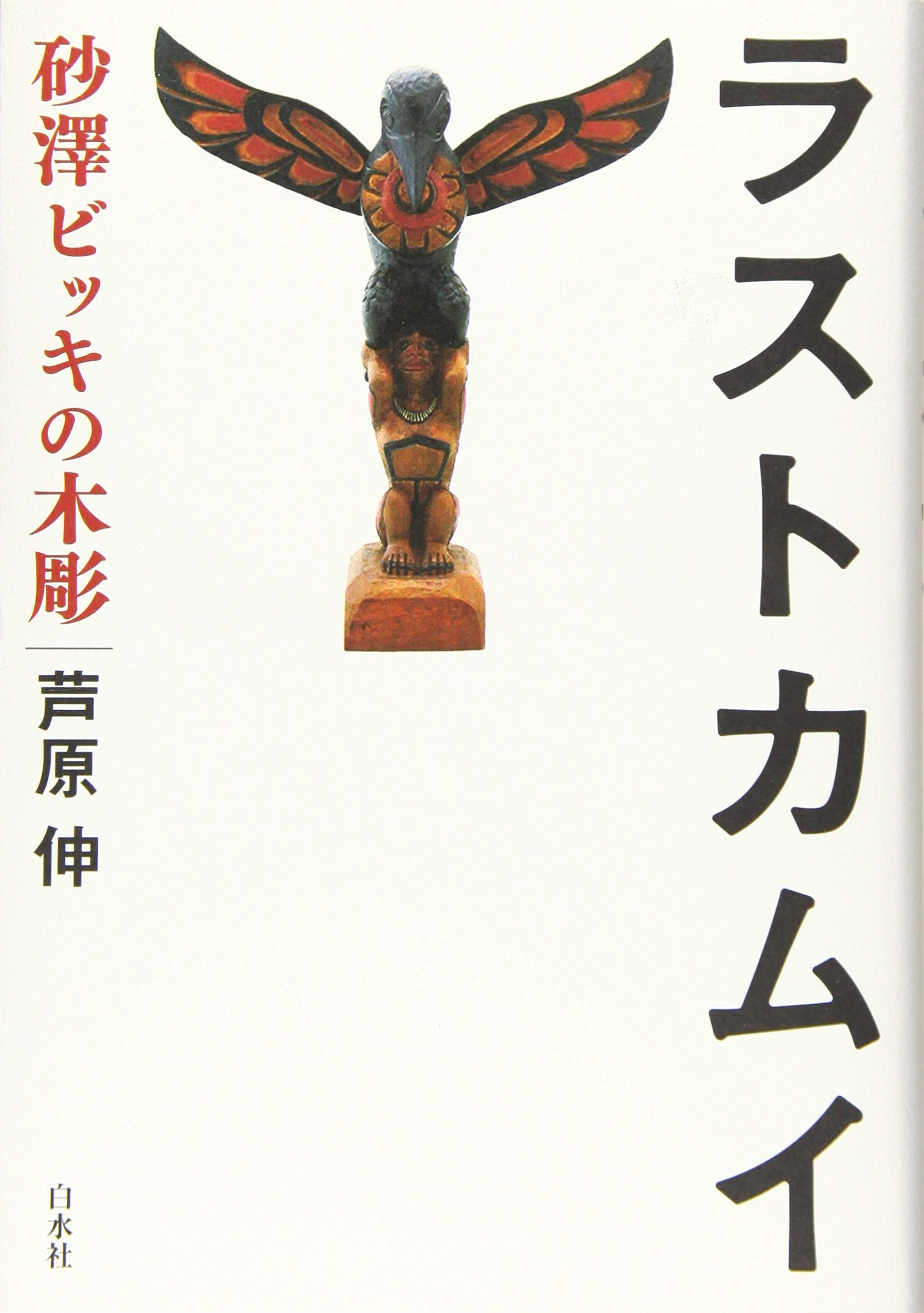

『ラストカムイ 砂澤ビッキの木彫』芦原伸

本書の主人公である砂澤ビッキとは、北海道は旭川生まれの、アイヌのルーツを持つ、主に木彫作品によって知られる現代アーティストである。平成元年、世界から惜しまれつつ57歳という若さで幕を閉じたその生涯において、ビッキは一度だけ、三ヶ月にわたってアラスカ先住民であるハイダ族が暮らすハイダ・グアイに滞在していたことがある。本書によれば、このハイダ・グアイでの日々が、若き日に澁澤龍彦らと過ごした鎌倉での日々と並んで、ビッキの作家人生における大きな転換点となったようだ。ビッキの歩んだ軌跡を追う本書においても、このハイダ・グアイをめぐる記述に多くの紙幅が割かれている。

『光と影 砂澤ビッキ写真集』甲斐敬章

今日、ハイダ族のシンボルと言えばご存知トーテムポールである。ワタリガラスをはじめ、ハイダ族にとって特別な動物や人の姿が象徴的に彫り込まれたスペクタクルな巨大柱像は、ハイダ・グアイでは多く野ざらしに放置されているという。ハイダ族はできあがったトーテムポールの手入れを基本的にはしない。木が朽ちたなら、朽ちたまま。たとえ倒れてしまったとしてもそのままにしておくのだそうだ。これは単にハイダ族がものぐさだ、ということではないだろう。背景にあるのは、生と死を巻き込んだ大いなる自然の循環の中で、人間の営みのみを例外視することのない、アニミズム的思考である。

ビッキはハイダ族の精神性に触れることで自らの内にあるアイヌともあらためて向き合うことになったのではないか、と著者は言う。そうした内省を経て生まれたとされるのが札幌芸術の森・野外美術館に展示されているビッキの木彫像「四つの風」だ。僕も現地において見たことがあるが、当初、4本の木柱像として構成されていたこの作品は、30余年の長きにわたり自然に晒され続けたことにより朽ち、今現在はただ1本の木柱が屹立しているのみだった。倒れた3本の木柱へと視線を投じれば、その樹木の廃墟からはすでに新しい若木が育ち始めている。広大な敷地を有する札幌芸術の森美術館を象徴するような、野性味に溢れる雄渾な作品だ。

本書の著者はこの「四つの風」に諏訪の御柱崇拝を重ね、その先にビッキのまなざしに潜む古代の縄文思想のようなものを透視している。これは本全体の構成とも重なっていて、ビッキの人生を回顧するこの物語は、著者自身の足と共にハイダ・グアイと北海道を行き来し、やがて生まれた川を遡上する鮭を迎える儀式「アシリチェプノミ」のごとく、アイヌから縄文へ、北海道から諏訪へと時代の大河を遡行していく。その壮大なる川登りにおける羅針盤の役割を本書で担っているのが、この「四つの風」という作品なのだ。

《四つの風》砂澤ビッキ(筆者撮影)

僕はと言えば、いささか妄想的にだが、この「四つの風」をめぐる物語に、ビッキが生前世に残した四人の子供の存在を重ねていた。とりわけ、対比的に浮かび上がってきたのは最初の妻との息子であるチカル(OKI)と、二人目の妻との息子であるアウタ(陣)の存在だ。共に「アイヌの英雄」の血を引く二人が今日見せている政治的な態度は、しかしながら、まったく真逆のものとなっている。そこについてはまたあとで触れたいと思うが、僕が本書にここまで「食らってしまった」のは、この二人の存在があったからこそだった。

抵抗者・砂澤ビッキ

さて、本書の記述を追っていくと、ビッキ自身はアイヌと政治の問題に関し、アイヌプライドとも呼ぶべき立場を取っていたことが伺える。アイヌとしてのアイデンティティを強く意識するがゆえに、アイヌを売り物とすることをよしとせず、シャモ(和人)と肩を並べて相互に張り合うことを目指し、歴史と差別を理由にアイヌに下駄を履かせる政府の保護を嫌った。こうしたビッキのアティテュードは、近代アイヌ史においては決して特異なものでもなかったのではないだろうか。たとえば大正を生きたアイヌの詩人であり、「シャモに隠れて姑息な安逸をむさぼるより、人類生活の正しい発展に寄与せねばならぬ。民族をあげて奮起すべき秋は来た。今こそ正々堂々と『吾れアイヌ也』と呼べよ」と咆哮した違星北斗などにもまた、時代や環境は違えどビッキのそれと近しいスピリットを感じる。

違星北斗

もちろん、いかにアイヌを売り物とすることを拒んだからと言って、ビッキが近代帝国主義的な同化政策や和人中心主義的なノーマライゼーションに同意していたとするのは早計だろう。少なくとも本書が描写するビッキに、今日のアイヌ嫌いが知ったならほくそ笑むような日和った素振りは見当たらない。アイヌと和人の複雑な歴史、その清濁を併せて引き受けた上で、文化の表層的な様式というよりもアティテュードとスピリットにおいて、アイヌの誇りを貫こうとした豪傑──それが本書を通じて僕が感得した砂澤ビッキという人物だ。

しばしばマイノリティに対して批判的に用いられる「被害者意識」という言葉は、その点、ビッキにはふさわしくない。ビッキがその獰猛な振る舞いにおいて表し続けたものはむしろ「抵抗者意識」とでも呼ぶべきものだろう。それらは似ているようで全く違う。ビッキの抵抗が向かう矛先は、「近代」であり、「政府」であり、「和人」であり、時に「アイヌ」であった。あるいは、ビッキにとってはそもそも、蝦夷が日本に編入された近代と、それ以前の前近代とのあいだにある歴史的区分はさほど自明なものではなかったのかもしれない。ビッキにとって両者は地続きなものとしてあり、そうした地続きの歴史の中で、ビッキは己の存在を賭して戦っていたようにも見える。

被害者として自らを規定するということは、ある意味において、すでに戦いが終わってしまったことを受け入れることを意味する。戦いが終わらなければ勝敗はつかない。すると、加害/被害の構図も確定しない。ビッキは主にウタリ協会を通じて行われていた政府との交渉ごとなどとは距離を取りながらも、一方ではアイヌ蔑視的とされ、のちに過激派によって爆破された旭川の銅像「風雪の群像」に対する果敢な批判者であったそうだ。アイヌと和人はコシャマインの戦いに始まり、近世を通してこれまで幾度も戦火を交えてきているが、ビッキにとってそうした戦いは、時と共に形を変えながらも、まだはっきりと決着のついているものでもなかったのだろう。

死と再生の祈り

ビッキが自身の作品を自然の循環へと委ね、朽ちゆくままにしておくことを望んでいたというのは先述の通りだ。このビッキの作品観の特異性を浮き彫りにする象徴的なエピソードが本書には記されている。それは阿寒のアイヌコタンで木彫師として活動する秋辺デボの言葉を著者が聞き取っている箇所だ。

阿寒アイヌコタン(筆者撮影)

デボはビッキへの敬意を表明しつつ、しかし、自分は同じ木彫師として作品をきちんと保存したいと語っていた。少しでも長く作品を人に見てもらいたい、そのためには防腐剤だって使う、とデボは語る。この箇所を作品制作に対する両者のスタンスの些細な相違点として軽く読み飛ばすこともできるだろう。しかし、僕にはこの箇所が妙にひっかかった。デボの真意ではないかもしれないが、ここで言われている「作品」という言葉が何か別のものを──たとえば「アイヌ」のことを──暗喩しているかのように思えたからだ。そのように読むと、この話は単なる作品観をめぐる相違に止まらない、もっと重要な差異のありかを指し示すことになる。

経済的に困窮していたビッキが、「ウタリ協会に入れば補助金をもらえるかも」という知人より提案された話を、決然と拒絶したという話が本書には記されている。これはビッキのアイヌプライドを示す具体的なエピソードの一つであるが、和人による保護政策を徹底して撥ねつけるビッキのそうした態度を、アイヌとしての矜持にのみに還元してしまってよいものか、いささか疑問に思う。僕には、その頑なな態度にビッキの自然観、つまりはアイヌの自然観を見透すこともできるのではないかと思われるのだ。

木柱が朽ち果て倒れたとしても構わない。そこからまた新しい命が芽吹くだろう──。アイヌの自然観がどのようなものであったかをめぐっては諸説あるが、本書ではそれがハイダとも通底する不作為、不介入の自然観として描かれていている。そして、そうした自然観が対比的に逆照射するのは、適正な介入を通じた作為的な「保存」を目指す、現代的な自然観である。

もちろん、手を加えないことこそが「自然」であるという見立ては、今日の視線からすると、あまりに単純なものではある。人為と自然との境界は曖昧であり、そもそもの「自然」という概念自体の自明性についても、今日、盛んに批判され、捉え直されようとしている。それこそ近年注目を浴びている里山とは、そうした境界線が溶け合った地点において、はじめて成立するものだろう。

しかし、先のアイヌと現代、あるいはビッキとデボの対比を、自然観としてのみではなく死生観の問題として、つまり、自然の再生のサイクルに対する人間の態度としてだけではなく、そのなかに組みこまれているはずの死に対する態度の問題としても捉えてみた時、また違った視点も開けてくるように思う。実際、ビッキはひとりの作家として、おそらくはずっと、“死”を見つめていた。本書にはビッキが「四つの風」に寄せて書いたというこんな文章が引かれている。

「自然のままの樹木を素材とする。したがってそれは生きものである。生きているものが衰退し、崩壊していくのは至極自然である」

生あるものがやがて滅ぶるのは当然である。そして、その滅びがやがて再生の契機となり、新しい生をもたらしていく。ビッキは死の向こう側にそうした自然の円環そのものを見つめていたのではないだろうか。だからこそ、ビッキは作品が朽ち果てることを肯定した。いや、肯定できた。一方、保存こそを骨子とする現代的な態度は、ある意味でこの死というものから目をそらしているのだとも言える。そして、それは取りも直さず、円環そのものの否定を意味する。

あらゆる抑圧が相対化された現代において、あたかも逃げた力が全てそこに掛けられているかのように抑圧が強まっている対象が「死」だろう。今日、僕たちは生こそが価値あるものだという信仰を持つことによって、逆に悲劇的な死の宿命へと繋縛されている。死がどこまでも避けるべきものであるかぎり、僕たちの死は不幸なものでしかありえない。あるいは、たとえその生が望むべくものではなくとも、その生に固執せざるをえない。そして、こうした生命の保存を至上価値とするような思想は、アナロジカルにあらゆるものの保存をも目指そうとすることにもなる。現代人であるとはミュゼオロジストであることに似ている。これは本書がいうアイヌやハイダがかつて自然を捉えたまなざしとは明らかに異なるものだ。

再生と並び立つものとして死を肯定する円環か、死を否定し永遠の生に固執する保存か。ビッキとデボの対比によって見えてくる異なる二つの態度が向かう対象には、人間の身体のようなものも含まれるだろうし、それこそ芸術作品のようなものも含まれるだろう。あるいは、そこに民族や文化のような抽象的なもの──たとえば「アイヌ」のようなもの──も、含まれるのだとしたら?

この問いから僕のやや暴走気味の妄想が広がるのだ。ここからは本書の感想を逸脱し、先に触れたビッキの子供たち、中でも「二つの風」の話、すなわち、OKIと陣の話をしたい。

OKI DUB AINU BAND

ビッキの一人目の子供であるOKIとは、言わずと知れた樺太アイヌに伝わる伝統楽器トンコリの奏者である。OKIが結成したOKI DUB AINU BANDのエスニックかつグルーヴィーなサウンドは、日本のみならず世界からも高い評価を得ている。僕もステージを生で観たことがあるが、アイヌ云々を抜きにして非常に素晴らしいものだった。それはビッキの作品がアイヌ云々を抜きにして素晴らしいものであるのと同じように、である。

『UTARHYTHM』OKI DUB AINU BAND

今、「アイヌ云々を抜きにして」と書いた。突き詰めて考えれば、それは完全には「抜き」にはできないし、「抜き」にすべきことでもない。このように書いたのはあくまでも、たとえアイヌを全く知らない鑑賞者に対してであっても感動を呼び起こすだけの強度が、OKIやビッキの作品にはあると言いたかったからである。実際、僕は以前、深い思い入れなしに洞爺湖芸術館で見たビッキの木彫作品にも心を射抜かれている。『ラストカムイ』を手に取ったのも、その強烈な鑑賞体験があったからこそだ。

先にビッキの二人の子の政治的な態度がまるで違うということについて言及したが、OKIのアイヌに関する政治的な姿勢については、何か一冊に纏められた書籍のようなものがあるわけではない。ただ、ツイッター上の発言など断片的な情報から察するに、それは至極「ストレートなもの」であるように見える。アイヌの血統を受け継ぐ者として、アイヌ文化の現代における復興を目指した活動を、自身の個人的な制作活動に重ねながら行っているミュージシャン。断片から感じ取れるOKIという人物の一般的な印象としては、そんなところではないだろうか。

あるいは、かつて大きく問題となった金子快之札幌市議会議員の「アイヌ民族なんて、今はもういない」という発言に対しても、OKIははっきりと批判的なコメントを寄せていた。アイヌの歴史認識をめぐっても、その時のOKIの発言内容には現状の歴史学において主流とされている学説からのズレは見当たらなかった。アイヌ文化の復興を目指している他のアイヌ関係者とも足並みを揃えているように見え、また取り立てて過激な言辞を弄することもなく、こう言ってよければ政治的には穏健に、アイヌを代表するアーティストの一人として、シーンを頼もしく牽引しているように見える。

実を言うと、僕がミュージシャンとしてのOKIの存在を知ったのはビッキを知るよりもはるか前のことだった。その後、ビッキを知り、やがてOKIがビッキの子供であると知った。ビッキと一人目の妻の山田美年子(美年子は澁澤龍彦とも「ステディ」な関係にあったそうだ)はOKIを生んで間もなく別離しているようで、ビッキとOKIの間にどの程度の交渉があったのかは僕の知るところではない。しかし、もとより僕がその作品を好いていたOKIがビッキの血を引く実子だと知った時は、いささかアナクロながらも、その血と骨のロマンに興奮させられたものだった。

アイヌ民族否定論

OKIを知り、ビッキを知った後、僕はもう一人の「風」の存在を知ることになる。ビッキの二番目の妻との間に生まれた長男、陣である。彼についても触れなければならない。「ならない」と書くのは、本音では触れることに躊躇しているからだ。なにせどう書くべきか悩む。そもそも、OKIに対してもそうだが、存命の、現役で活動している人物について、その血統を軸に何をか語ること自体、土足で他人の実存へと踏み込むような気持ちもあり、憚られなくもない。しかし、『ラストカムイ』を通じて広がった僕の妄想は、もうはちきれんばかりのところまできている。それに、これは僕にとっても書かなければならないことのような気がしている。僕にも一筋のアイヌの血が流れている。

父ビッキの衣鉢を継ぎ、彫刻家として活動する砂澤陣は、近年では著述家としても知られている。その書名は『北海道が危ない!』。この本は色々な意味でかなり「問題含み」な本である。ところで、この本と陣の存在を僕に知らせ、是非こういう本も読むようにと勧めてくれたのは、道東のアイヌ関連のショップで働いていたある木彫職人だった。彼がどのような意図で僕にこの本を勧めてくれたのかは果たして分からない。ただ、そういう経緯があったということも、あらかじめここに付言しておきたいと思う。

『北海道が危ない!』砂澤陣

著書における陣の主張は極めて過激なものだ。まず目を引くものは、苛烈なまでのアイヌ協会(旧ウタリ協会)への糾弾だろう。いわく、アイヌ協会は不正にまみれている、アイヌには和人には受けられない住宅や修学に関する様々な特権がある、等々。ページを手繰れば、アイヌと金をめぐる問題が告発調でそれは目まぐるしいまでに綴られていた。正直、まったく知らない話も多かった。とはいえ、アイヌに限らず、古い組織があるところには不正がつきものでもある。だから、この本が指摘する不正の存在そのものにはさして目新しさも感じず、嘆息は出たものの、平静は保っていた。

僕が驚かされたのは、先に触れた金子議員の問題発言に同調するような、アイヌ民族否定論とアイヌの先住性否定論を、他でもないビッキの子供である陣が大々的に展開していたということである。この本では主に、人類学者の河野本道などの論が引かれつつ、従来のアイヌをめぐる学説が徹底的に批判、否定されている。論点は多岐にわたっていたが、要点としては、アイヌには歴史的に様々な派閥、系統があり、同じひとつの民族に括るのは難しいということ、そして、アイヌと和人は歴史上早くから混淆を重ねており、またその同化においても一方的で強制的なものではないため、ネイティブアメリカンやアボリジニと同じような先住民族とは言い難いということだった。

あらかじめ書いておく。陣が展開するアイヌ民族とその先住性の否定論について、僕としてはまったく同意できない。民族や先住性について、市井の語りにおいては定義が曖昧なまま使用されがちであるのは確かだが、現在、明らかにされている限りでも、細かな差異はありながら北海道、樺太、千島の一帯に和人とは明らかに異なる文化的連続性を持った人々がいたことは間違いない。そして、それはまさに和人が拓殖を行っていた明治時代の記録においても、認められている。たとえば日本人類学の祖・坪井正五郎からして、その論文においてアイヌを明確に一つの民族として記述している。その弟子であり、蝦夷地を北千島まで渡り歩き調査した鳥居龍蔵においても同様である。つまり、伝統的な文化が暮らしにいまだ息づいていた明治初期の段階のアイヌを実地調査した和人の人類学者たちが、アイヌがひとつの民族であると証言しているのだ。

確かに網走にある北方民族資料館などに赴き、その膨大量の北方民族たちの民俗資料を前にすると、樺太や千島を玄関口にアムール河流域からシベリア、ベーリング海峡を超えて果てはアラスカの先住民族たちとも連続する巨大な北方文化圏の中にアイヌがいただろうことが了解される。しかし、そうした広範に及ぶ文化のマーブル模様においても、言語や習俗の同質性において、アイヌを一民族として切り出すことは決して難しいことではないだろう。民族性の定義そのものには複雑な側面もある。とはいえ、様々な派閥、系統がある事実をもってアイヌを一つの民族とは認めないという主張は、歴史と照らし合わせたとき、かなりバイアスのかかった極論だと言わざるを得ない。民族の同化と先住性についても同様で、陣はこの同化をいわゆる歴史上の様々な民族の離合集散と同じようなものと見なし、先住性を「そもそも混淆していた」という点において否定しているが、これもまた強引にすぎる暴論である。

アイヌが明治以降の同化について一切の主体性を持たなかったかと言えば、もちろん、そんなことはないだろう。しかし、明治初期にアイヌと起居を共にしたドイツの博物学者シーボルトも指摘しているように、蝦夷地の開拓においては様々な詐術が用いられていたことが明らかになっている。争点となりやすい旧土人保護法の内容と目的については諸説あるものの、明治政府がいかなる意図によってこの法を施行したかとは別に、「保護」を建前とした同化が必要とされるような状況を生み出したのは誰なのかという問題がまずあり、そうした点を等閑に付した上で、明治政府が相対的に人道的であったなどと語ることは、やはりできるものではない。

あるいは北海道の命名者である松浦武四郎が幕末に記した『近世蝦夷人物誌(アイヌ人物誌)』を読めば、幕末の当時よりアイヌに対する和人の対応が極めて虐待的なものであったことは明白である。そして、その先住性をめぐっては、マーク・ウィンチェスター、岡和田晃が編集した『アイヌ民族否定論に抗する』においても言及されていたように、先住民族という概念が近代国家の成立以後に生まれた概念であることを無視すべきではない。つまり、先住民族というカテゴリは近代化とそれに伴う各国の植民地政策に付随して生起したものであり、これはそれまでの歴史上起こってきただろう諸民族同士の様々な離合集散、文化の混淆とは根本的に分けて考える必要があるのだ。

『アイヌ人物誌』松浦武四郎

かなり駆け足、かつ拙い知識で陣の主張に一応の反論を行なってみた。だが一方で、陣の著書における主張の全てを「荒唐無稽」として切り捨ててよいものかと言えば、それもまた極論になる。それこそ不正の告発については、必ずしも無視していいものではない。まずアイヌ協会になんらかの不正があったのであれば単純に正されなければならないのは間違いなく、あるいはもし組織的に腐敗が進んでしまっているなら、当然、抜本的にメスを入れていく必要があるだろう。そして、もし歴史的文脈を踏まえた上で現状を鑑みた時、修学や住居に関して、必要性が不明瞭な助成金制度が残存しているのだとしたら、今日的な妥当性をきちんと議論し尽くした上で、適正化がなされるべきだ。この点について僕には一定の留保は付けつつも異論はない(※)。

※この箇所に関して、岡和田晃氏より事実関係に関する指摘があったため、加筆修正を行った。主な修正点として、「アイヌ協会の進行形の不正は」を「アイヌ協会になんらかの不正があったのであれば」に、「不合理な助成金制度」を「必要性が不明瞭な助成金制度」に、それぞれ修正している。文章の執筆意図そのものは変わらないが、修正前の表現においては、あたかも現在、明白にアイヌ協会が不正を行い、不当に助成金を得ているかのような誤解を与えかねず、それは筆者の意図とも、また事実とも異なるため、修正が必要であると判断した。

ただし、こうした告発や問題の指摘に関しても気になるところはある。それは、陣がそれを指摘する際の語り口、あるいは論法である。ありていに言えば陣の文章の行間には匂い立つほどの憎悪が漲っているのだ。「いわゆるアイヌ」「アイヌときどきシャモ」という陣特有の罵倒語はまさに陣の悪意を示している。そして、こうした悪意に満ちた表現が上述の歴史認識と絡めて語られることで、一部の団体や個人、あるいは制度上の問題を、アイヌやアイヌ関係者全体に及ぶ問題として読者に印象付ける効果をもたらしているのだ。

そのレトリックも巧妙である。陣は同書において、アイヌ協会の不正や現代に相応しくないと陣が考える優遇措置を受けているアイヌの存在を指摘しつつ、しかし一方でそれがアイヌ全体の一部に過ぎないという留保もつけ、一応は中立性を装ってもいるのだ。だが見落としてはならないのは、それでもなお不正に手を染めていないとされているアイヌを名乗る者たちを待ち受けているのは、先述したアイヌ民族否定論であり、存在しない民族の歴史を偽造する「歴史捏造家」としての汚名なのだ。周到にも陣は「アイヌの血を引くことを名乗らない人が少なくないのも、アイヌであることを隠したいからではない。プロ・アイヌたちと同列に見られたくないからなのだ」とも書いており、今日、アイヌであることを公表していない人々を慮る素振りによって、アイヌを公表して生きるものたちがあたかも皆不正の加担者であるかのような印象操作まで遠巻きに行っている。さらに言えば、先ほど触れたアイヌ民族否定論を支持したくなるよう読み手の感情をナビゲートするために、アイヌ協会の不正話などがこれ見よがしに繰り返し強調されているのだから実に厄介だ。

受け継がれし遺志

とはいえ、ここまでの内容であれば、陣の『北海道が危ない!』は言ってしまえばよくあるヘイト本である。もちろん、だから問題がないと言うわけではないが、一応は『ラストカムイ』に端を発する本稿において(すでに話題が横滑りしすぎている)、この本が数あるヘイト本の一つに過ぎないなら、ここまで綿密に取り上げる必要はなかった。陣の本を取り上げ、その内容の紹介とそれに対する批判まで行ったのは、僕はこの『北海道が危ない!』を『ラストカムイ』と対をなす本として、あるいは時系列的には前者の先行作品として『ラストカムイ』を読んだからだ。

陣の本には「いわゆるヘイト本」として切り捨てるには惜しい余剰がある。少なくとも僕にはそのように感じられた。政治的には、今日のアイヌヘイターの参考書の一つとなっているこの本に、ヘイト本以上の価値を認めるべきではないのかもしれない。ただ、僕はこのアイヌ嫌いの一人の「いわゆる日本人」の、一見すると悪意に満ちた言葉の隙間に、一陣の「風」が吹き抜けていくのを感じるのである。その「風」は朝の気持ちの良い暁風でもなければ、草木の間を吹き渡る光風でもない。荒々しく砂塵を巻き上げる黒風、あるいは業風とでも言うべきものだろう。そして、その業風を引き起こしている高気圧の源は、他でもない『ラストカムイ』の主人公、砂澤ビッキなのだ。

陣は『北海道が危ない!』の中で、しばしば父ビッキの記憶についても綴っている。「アイヌで飯を食うな」。ビッキは幼い陣に口を酸っぱくしてそう教えたそうだ。あるいは陣は、「アイヌよ、自立せよ」と訴えアイヌ団体「解平社」を設立した祖父・砂澤トアカンノについても触れている。この部分については比較的に抑制された筆致で綴られているが、僕には陣がどこか誇らしげに自身の血筋を語っているような印象を受けた。シャモに縋ることなく、アイヌの誇りを持って、正々堂々と胸を張って生きた父と祖父。そうした血筋への敬意を、陣はこの本において決して隠そうとはしていない。

学生の頃、陣はアイヌであることを理由に苛烈ないじめに遭った経験があるという。そして、その時の経験が、今、正々堂々とアイヌ問題を提起する自分の信条へと繋がったのだと語っている。差別をはじめとする世の不条理に塗れながら、しかし誇り高く、逞しく生きていくこと。それこそがビッキやトアカンノの大きな背中から陣が学んだ教えなのだろう。正直、ここらへんの記述に関してのみ言えば、僕は読んでいて胸が熱くなった。「父はアイヌが自ら堕ちていく姿に耐えられなかった」とも陣は書いているが、ビッキの初期の著名な抽象画「後進民族アイヌ」などは、まさにそうしたビッキの憂民精神が込められたものである。ちなみに、この「後進民族アイヌ」は、陣が今日まで運営しているブログのタイトルともなっている。父から子へ、そして、子からまたその子へ。受け継がれし遺志は、受難の時代を幾世代にわたって乗り越えてきたアイヌとしての誇りであった──はずである。

だからこそ、僕には分からなかった。その他のアイヌの問題に対する陣の悪意ある記述と、アイヌとしての矜持を持って生きた父や祖父を誇る陣の記述とが、どうしてもイメージにおいて繋がらなかったのだ。たとえば、アイヌを対象とする行政の保護政策や支援政策に関して、父のスピリットを受け継ぐ形で「私は断固として拒絶する」というのであれば、分かる。同じアイヌルーツを持つ人々に対し「今とは異なる方法もあるのではないか」と提起し、その背中を叩いて叱咤するというのであれば、分かる。もちろん、ビッキが生きた時代と今日とではまた時代のステージも変わっており、国際的に先住民族が取り巻かれている状況も変化している。政府によるアイヌ政策については、そうした諸々を加味した上で判断されるべきであるだろうが、民族の将来を決する大きな方向性をめぐっては、諸論があって然るべきだ。

陣がアイヌの「自立」のためにも、国はアイヌ政策を段階的に打ち切るべきだと政治的に主張しているだけなら、一つの立場として特に違和感は感じなかっただろうし、あるいは、内心としては応援さえしていたかもしれない。しかし、陣の記述は決してそのようにはなっていないのだ。アイヌの自立やアイヌとしての誇りの扇動を飛び越えて、陣はアイヌ民族を、アイヌアイデンティティを根本から否定し、今日、アイヌとして生きること、アイヌ文化を重んじて生きること、そのことまでをも断罪しているのである。

確かに、ビッキの「アイヌを売り物にするな」という美学に従うならば、今日、アイヌ文化を視覚的に前景化した作品制作や表現活動を行うこと、あるいはイベントやショーなどを開催することは、その美学に悖ることとも言えるのかもしれない。文化の外見、皮膚に宿る力を信じる僕としては、その美学はいささか極端なもののようにも感じられるが、そういう美学があること自体は理解できる。しかし、そうとはいえ、その美学はアイヌそのものを否定するものではないはずだ。むしろ、ビッキにとって、それは何よりも大事なものだったからこそ、売り物になどできなかったのではないか。なぜ、そのような父の「イコロ」たるアイヌを、ビッキへの敬意を隠さない陣が執拗なまでに、牽強付会な学説を持ち出してまで否定しようとしているのか。あるいはこの世から、歴史から、アイヌという存在を消し去ってしまおうと言わんばかりの、倒錯した振る舞いをしているのか。

『北海道が危ない!』を読んで以来、その問いはしばらく僕の心の奥で澱み続け、やがてそれはしこりのように凝固していった。たまにSNSなどでアイヌ関連のヘイトが飛び交うと、にわかに心が騒ついたりはしていたが、積極的に思考することは避けていた。率直に言って、この手の話題は僕にとって触れたくもない話だ。しかし、先日『ラストカムイ』を読んだことにより、その問いが再びぶり返された。そして、『ラストカムイ』を通じて触れた砂澤ビッキのまなざしによって、少しだけその謎が(僕の妄想の中で)氷解することになったのである。

「いわゆるアイヌ」が消えたとしても

アイヌとは何か。それは言語のことか、文様のことか、血統のことか。僕にはその答えを出すことなどできず、またそこに答えるための権利も持ち合わせていない。しかし、少なくとも『ラストカムイ』において活写された砂澤ビッキというアイヌにとって、アイヌとは、アイヌ語やアイヌ文様といった外形的な特徴のことではなく、自然観や死生観をも含めた世界観そのものではなかっただろうかと思う。

その世界観とはどういうものか。先述したように、それは絶え間なく続く死生の円環の相として世界をまなざし、なおかつ、そうした死と生の循環を敢然と肯定する姿勢のことである。そして、それは一方の現代的な世界観、死を乗り越えるべき対象と捉え、その恒久的な保存を理想とするミュゼオロジスト的な姿勢とは対極的なものである。

そうしたアイヌの世界観を象徴しているのが作品「四つの風」である。銅像作品が多い札幌の芸術の森・野外美術館において、ビッキの「四つの風」は明らかに異彩を放っている。すでに述べたように、当初、四本とも屹立していた木柱のうち三本はすでに倒壊し、朽ちた木柱は土と草木へ溶け込み、新しい生命を織りなす筵となっている。いずれ、最後の一本も朽ち果て、倒れてしまうことは明白だ。そしておそらくその時、「四つの風」は無形の作品として完成する。朽ちることで、死することで、逆説的にその作品は、永遠の時の中へと刻み込まれていくのである。

「四つの風」の倒壊した木柱(筆者撮影)

『ラストカムイ』を読み、このことに思い至ったとき、一陣の業風が向かおうとしているその先が、少し見えてきたような気がした。

おそらく、陣の目に映っている今のアイヌとは、朽ちかけ、倒れそうになっているところに防腐剤を打ち込まれ、外から集めてきた支柱によって、かろうじて保存されている「朽ち損ない」の木柱のようなものなのだ。もはや自立する気配のないその木柱を無理に保存するという行為は、保存のための保存に過ぎないものである。そして、そのような行為はアイヌの、少なくともビッキの精神からは、ほど遠いものである。陣はそのように感じているのではないだろうか。

もし仮に、時代の病風に晒され、アイヌの木が根こそぎ朽ち果て、アイヌ語も、アイヌ文化も、アイヌ民族も、散り散りに霧消してしまうのだとすれば、それならばそれでいい。その跡地に何か新しく芽吹くものがあるならばそれでよく、そこにアイヌという外形はもはや不要である。それこそがアイヌがまなざしてきたモシリの実相というものだろう。そして、まさにアイヌが消えゆくその時、逆説的にアイヌは、永遠の時の中へと刻まれていくのだ──。

もちろん、このようなことを陣が書いているわけではなく、あるいは砂澤ビッキの思想性についても本当のところは分からず、以上はまったくの僕の妄想である。しかし、同胞たちが朽ちかけた木柱の周囲に打ち立てた支柱を横から全て薙ぎ倒していくかのような陣の荒ぶりに、僕はビッキの歪んだ残像を垣間見るのである。そこで守ろうとされているものはアイヌとしての誇りにとどまらない。語弊を恐れずに言えば、アイヌをアイヌたらしめてきた世界観が、そこでは守ろうとされている。だからこそ、今日、アイヌであるためにはアイヌをやめなければならない。あるいは、明日にアイヌを残すためにはアイヌを潰さなければならない。陣が立っているのはかかる倒錯、かかる逆説の上なのではないか──僕にはそのように思えてならないのだ。

陣は著書において、ビッキが生前に親しくしていたとされている人々へも、容赦のない批判を加えている。その筆致の熾烈さは、あたかもビッキの弔い合戦を行おうとしているかのようですらある。僕にはそこで名指しされている人物たちとその評価についての本当のところを確認する術もないが、あるいは今書いた妄想に少しでも真を穿っているところがあるのだとすれば、陣がかつての知己たちを背中から斬りつけてまで、アイヌ民族否定論を大々的に打ち立てていることにも、合点がいく。

さらに妄想を深めれば、陣がそのネガティブキャンペーンにおいて肩を組んでいる元政治家や言論家たちは、陣にとって本当の同志ではないのではないだろうか。彼ら取り巻きの発言からは単なる「ありがちなヘイト」以上のものは何も見当たらない。『ラストカムイ』が描いた砂澤ビッキがもし生きていたならば間違いなく唾棄するような人物たちである。ツイッター上で陣の周辺にわんさと沸いているアイヌ民族否定論者たちについても同様だ。僕には陣が、こうした手合いと本心から共鳴しているとは、どうしても思えない。邪推をすれば、単に自らの弔い合戦を遂行するためのサクラに彼らを利用しているだけではないか、とさえ思う。

陣の著書にはこんな一文があった。

「いわゆるアイヌ文化とやらも、補助金なしには存続できないのであれば、なくなればよいと思っている」

乱暴な文章である。しかし、『ラストカムイ』を経てあらためて読み直すと、また少し違ったニュアンスを伴って、この言葉が胸を揺さぶってくる。たとえ「いわゆるアイヌ」が消えたとしても、いやそうであればこそ「アイヌ」は残るのだ――そんな咆哮が行間の彼方から響いてくるのだ。それはもはや「民族」でもなく、あるいは「文化」でさえないのかもしれない。だとしたら、その時の「アイヌ」とは一体何なのか。それはきっと、存在はするが目には見えず、形もなくモシリを吹き抜ける、一陣の「風」のようなものなのだ。

「風」は止まない

ここに綴ったのは僕の願望が多分に投影された、なんら根拠のない見立てである。それに仮にその妄想が正鵠を射ていたのだとしても、僕は僕の妄想上の陣の立場にも、やはり同意することはできない。「滅びゆくアイヌ」のロマンティシズムは、この国においてはある意味で古典的なものであり、その哀愁は往々にして和人の娯楽として、都合よく利用されてきたものである。それに先にも書いたように、僕は文化の外形に宿る力を信じている。それこそ、アイヌのモレウ文様にはアイヌの生命観が凝縮されている。あるいは、アイヌの鳴らすムックリの音には、アイヌの自然へのまなざしが凝縮されている。そうした文様や音楽に触れること、描くこと、奏でることは、思考を超えて、僕たちを記憶の古層へと身体的に導いてくれるものであることを、僕は体感的に知っている。

だから、アイヌ文化の保存は、ただの保存のための保存ではないし、実際のところ、アイヌ文化自体が円環の中で変容し続けている。それを端的に体現しているのが、もう一つの「風」であるOKIなのだ。ルウンペを纏ってトンコリを抱える姿だけを見て、ビッキが嫌った「アイヌを売り物にしている」行いだと見なすのだとしたら、それはあまりに浅薄というものだろう。OKIの奏でるトンコリの音は、ビッキの木彫作品と同様に、アイヌに貫かれながらもアイヌを超越し、普遍的に人々の感性へと響き渡るものだ。その弦は変化し続ける時代の空気をしっかりと吸い込んで、新たなるアイヌの「風」を確かに吹かせている。むしろ、異母兄弟であるOKIをさえ「アイヌ風味の音楽をやっていることに、父ビッキは誰よりも激昂しているに違いない」と切って捨てる陣こそが、文化の外形的なものに囚われすぎているのではないだろうか。朽ちた古木にとどめを刺さんとするその足は、実は古木の根元に息づく新しい芽をも踏み潰そうとしてしまっているのではないだろうか。

さて、「二つの風」をめぐって長々と思いを巡らせてはみたが、実を言うと『ラストカムイ』に、陣についての記述はほとんどない。著者は意識的に、この業風に触れることを避けたのかもしれない。あるいはOKIについても詳述されているというほどではなく、その存在と活動に関して幾度か簡単に触れられている程度である。だが、本を読み進めていくほど、他の対象への取材が緻密なだけに、この二人の存在感が「書かれていないもの」として僕の中で逆に強まっていった。暗闇においてこそ妄想は肥大するのだ。陰翳礼讃。おかげで書きすぎてしまった。

それにしても、政治と美学の食い合わせの悪さよ。我が手の甲に刻まれたシヌイェの文様の重さと軽さに辟易しつつ、一体『ラストカムイ』の著者はこの表題に、どのような意味を込めたのだろうと考えてみた。自ずと重なるのは、砂澤ビッキの作品「四つの風」の、孤高に屹立する最後の木柱の姿だ。この一本もやがては崩壊し「風」となる。そして、その「風」がまた、現代のビルの谷間で剥離し、ゴォゴォと“厄介”な音を立てながら、奇形の渦巻き模様を描くのだ。この列島を吹き荒れる「風」が収まる日が訪れるのは、まだ当分先のことだろう。

ところで、実は僕はビッキがアトリエを構えていた音威子府にはいまだ一度も足を運んだことがない。なんでも音威子府の森には「ビッキの木」と呼ばれる、ビッキが愛したエゾアカマツの大木があるのだそうだ。是非とも間近で拝んでみたい。次、北加伊道を訪れた時は、ご挨拶がてら音威子府にまず向かってみたいと思っている。

旭川・神居古潭にて(筆者撮影)

✴︎✴︎✴︎

辻陽介 つじ・ようすけ/1983年、東京生まれ。編集者。2011年に性と文化の総合研究ウェブマガジン『VOBO』を開設。2017年からはフリーの編集者、ライターとして活動。現在、HAGAZINEの編集人を務める。

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美