あいちトリエンナーレ2019を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎の視点

2019年が間もなく終わろうとしていた12月31日、「あいちトリエンナーレ2019」参加アーティストの一人である村山悟郎にskypeをつなぎ、村山悟郎が見た「あいちトリエンナーレ2019」と、その舞台裏について、話を訊いた。

愛知県を舞台に「2010年から3年ごとに開催されている国内最大規模の国際芸術祭」——あいちトリエンナーレ。

その第4回目となる「あいちトリエンナーレ2019」が、2019年の夏期(8月1日〜10月14日)に開催されていたことについて、そして、開幕早々の8月4日に発表された「一部展示物の展示中止」後に巻き起こった一連の騒動について、多くの人がその事実は認識しつつも、全貌については、いまだ把握することができずにいるかもしれない。

今回、騒動の中で生じた議論の俎上に乗せられたのは、展示中止となった(そしてのちに展示再開された)「表現の不自由展」の展示内容ばかりではなかった。展示中止の主要因であるトリエンナーレ運営側への抗議電話や脅迫メール、それに対する「展示中止」という対応の是非、あるいは名古屋市市長、官房長官らによる政治的介入とも取れる発言、その背景に滲んでいた歴史修正主義やレイシズム、さらに見え隠れしていたあいちトリエンナーレ関係者内部での不和、軋轢、果ては閉幕直前の文化庁によるあいちトリエンナーレへの助成金不交付の決定など、今回の騒動をめぐっては実に様々な要素が入り乱れ、その結果、事態は混迷を極め、かつ、それによって生じた様々な議論もまた、止むを得なく、錯綜することとなった。

果たして、「あいちトリエンナーレ2019」とはなんだったのか——その問いは、しかし、例によって日々の「情」の流れに掻き消されるように、市井においては性急に忘却されつつある。少なくとも、筆者にはそのように見える。「情の時代」という掲げられたコンセプトに偽りがないのであれば、我々はあの夏の騒擾の前に立ち返り、再び「あいちトリエンナーレ2019」について語り始める必要があるのではないか。

2019年が間もなく終わろうとしていた12月31日、「あいちトリエンナーレ2019」参加アーティストの一人である村山悟郎にskypeをつなぎ、村山悟郎が見た「あいちトリエンナーレ2019」と、その舞台裏について、話を訊いた。

INTERVIEW_Yosuke Tsuji

芸術祭における情報の共有

HZ 大晦日の忙しいタイミングに時間を取ってもらってすいません(笑)。今日は悟郎さんからあらためて2019年夏に開催された「あいちトリエンナーレ」について話を聞きたいと思っています。

村山悟郎(以下、村山) よろしくお願いします。

HZ 今回の「あいちトリエンナーレ」では、展示内展示「表現の不自由展」への抗議、テロ予告による一時展示中止、それに伴う一部出品作家の展示ボイコット、市長、官房長官らによる政治的介入、さらには文化庁からの助成交付金取り消しなど、開幕から閉幕に至るまで、本当に多くの問題が発生しました。なぜ、どうして、このような事態に至ったのか。そして、今回の「あいちトリエンナーレ」が問題を抱えていたとしたら、あるいはそれを取り巻く現在の日本の状況の中に問題があるのだとしたら、それはどういう問題だったのか。出品作家の一人である悟郎さんの視点からお話しいただきたいんです。

村山 長くなりそうですね(笑)。ただ最初に言っておきたいのは、今回の「あいちトリエンナーレ2019」では指摘のように多くの問題が発生し、運営のあり方などにも課題が出たとは思いますが、出品された作品はどれも社会的に興味深いものでした。それは他の芸術祭と比較しても、評価できる点だと思います。

HZ そうですね。それだけに「もったいない」という声も多くありました。ですので、このインタビューではあくまでも、「表現の不自由展」と、「表現の不自由展」をめぐって起こった騒動に焦点を当てて、話を聞いていきたいと思います。ただ、そうとはいえ、ある程度の状況整理は必要ですから、時系列に沿って話を聞いていきましょう。「あいちトリエンナーレ」という芸術祭がどのように始まり、どのように進行していったのか。まず、悟郎さんが「あいちトリエンナーレ」に関わり始めたのはいつ頃です?

村山 僕が「あいちトリエンナーレ2019」に関わりだしたのは2018年4月頃ですね。その時に作家としてオファーをもらいました。だから1年半ほど関わってきた形になります。同時期にトリエンナーレの出品作家第一弾が発表されましたから、関わっていた長さでは、一番長いアーティストの一人です。僕自身はキュレーターの鷲田めるろさんから声をかけてもらいました。僕の作品には顔認証技術をモチーフとしたドローイングがあり、それが今回のトリエンナーレのテーマ「情の時代」の<情報>という側面に合うだろうという形でのオファーです。

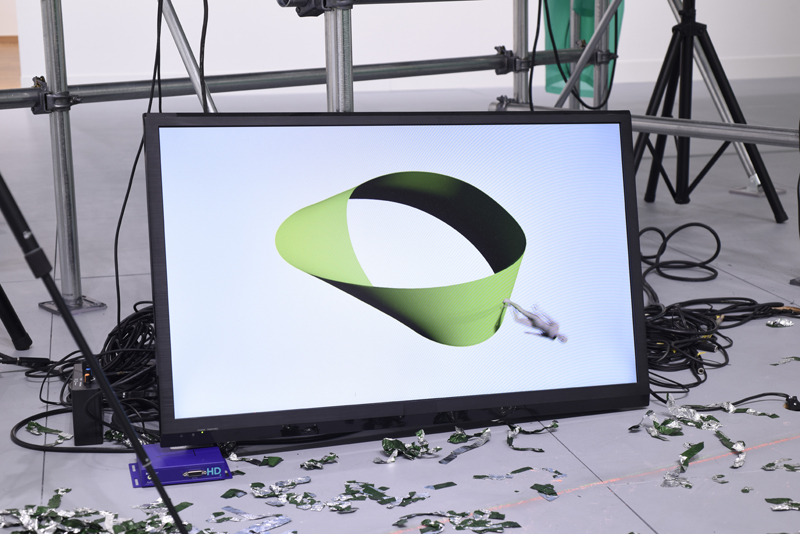

“環世界とプログラムのための肖像” Goro Murayama 2015-2017

HZ 地域芸術祭に出品する場合、それくらい事前に声を掛けられるというのが一般的なんですか?

村山 早くて2年前くらいだとは思いますね。

HZ 悟郎さんの参加が決まった時点で参加キュレーターやスタッフも決まっていたんですよね?

村山 決まってました。ただ、2018年夏の時点で芸術監督とキュレーターの間には色々とうまくいかない部分もあったようです。これは芸術監督本人も話していることなので、ここで言ってしまっても構わないと思いますが、キュレーターの一人だったホゥ・ハンルゥが、芸術監督と学芸の意思決定方法で意見が合わなかった。芸術監督は、出品作家の最終的な決済は自分がやるという方針だったそうですが、一方のハンルゥは芸術監督が設定したテーマに沿って各キュレーターが決定するという方針だった。つまり、芸術監督とキュレーターの役割と職権に関して、二者間に議論があったわけです。ハンルゥは普段なら芸術監督を務めるようなキャリアの人でもあり、そこで妥協するということはなかった。最終的にハンルゥがキュレーターの中から抜ける形になったようです。

HZ トリエンナーレ会期中に、津田芸術監督がインディペンデントキュレーターの遠藤水城さんのfacebook投稿へのコメントでその内情を明かされてましたね。当時、ハンルゥが降りたという情報は参加アーティストにも知らされていたんです?

村山 アーティストに向けてアナウンスとかは、特にないです。僕はたまたま議論の決着した日に愛知に視察で居合わせていたというので知っていましたが。最初にキュレーターのラインナップがWebページで公開された際、アート界ではホゥ・ハンルゥの名前があることで少し話題になっていたと思います。ただ、途中からその肩書きがアドバイザーに変更されたので、気付いた人はいたんじゃないかな。

HZ なるほど。芸術監督とキュレーターがそのような形でもめることは割と起こることなんでしょうか?

村山 あんまり知らないですね、それは。

HZ ともあれ、悟郎さんとしてはその後、会期が始まる翌年の夏に向けて準備を行っていったわけですね。

村山 そうですね。僕の場合は新しく歩容認証システムをモチーフとした作品を制作するプランだったので、そのために必要な取材を行ったり、大学の研究チームに協力を依頼したりと、準備をしていました。

HZ その準備している期間において、「あいちトリエンナーレ」の自分以外の展示作家、展示作品についてはどの程度把握していたんでしょう? たとえば、今回、問題となった「表現の不自由展」などの存在について、出品作家はどの段階あたりから認識していたんですか?

村山 「表現の不自由展」について最初に耳にしたのは、2019年春くらいだったと思います。誰から聞いたかは覚えてませんが、噂のような形で。とはいえ、表現の自由をテーマとした展覧会が企画内展示の一つとして入るらしい、という程度です。アーティストは皆そうだと思いますが、自分の作品の準備が忙しいため、あまり他の出品作家に気を配っている余裕はないと思います。

HZ こうした芸術祭において参加アーティストが芸術祭の全体図を始まる前まで把握していないということは一般的なことなんでしょうか?

村山 そうだと思います。芸術祭は大きな組織で、各セクションがモジュール化している。また、そこには出展作家と運営側の立場の違いもあると思います。言ってしまえば、作家に流れる情報が多いほど、不満や要望が増えてしまいかねない。変な話、どれそれの作品が隣に並ぶんだったら俺は出たくない、みたいな(笑)。そうすると展覧会の配置や導線を運営側でコントロールすることが難しくなる。そこはセンシティブな問題ですよね。

HZ あいつのスペースの方が大きいじゃないか、みたいな。

村山 そうそう。もちろんキュレーターに聞けばある程度は教えてくれたりするんでしょうけど、公式で情報が必要以上に発信されるかといえば、そういうことはありませんね。

HZ 雑誌と書き手の関係性と近いんですかね。特集テーマなりが示され、それぞれの作家がそのテーマに沿った原稿をバラバラに寄稿していく形といいますか。

村山 そんなに変わらないんじゃないですか。だから作家にとって重要なのはキュレーターとの信頼関係になってきます。こちらで全体を把握していなくてもこの人に任せておけばちゃんとやってくれるだろう、と思える人かどうか。その点、津田大介さんは今回が初めての芸術監督だし、もともとアートが専門でもないから、どんな風に全体を構築していくかというのは知りようがない。ただ、芸術監督の下にはキュレーターがいて、みな非常にキャリアのある方ばかりです。キュレーターだけではなく、芸術祭には多くの人間がプロとして関わっています。率直にいうと、津田芸術監督に未知数な部分はありつつも、総力体制で作っている以上は、信頼して取り組む、という感覚でした。あとは、まあ賭けですよね。

HZ 実際の展覧会の準備過程において、悟郎さんから見た津田芸術監督はどのような印象でしたか?

村山 僕が今回の作品で歩容認証というモチーフを選んだ背景には、監視社会への問題意識があったんですが、津田芸術監督は監視社会に関して言及された古い英語の記事や資料などを僕宛に送ってくれたりしていました。芸術監督が直々に、情報や考える材料を増やしてくれるということはあまりないことなので、そうした面で、それぞれの作家や企画に対していい介入をしていこうという意思が感じられていましたね。だから、事前に準備している段階で悪い印象というのは全くなく、いい現場で展示ができるんだなと思っていました。

芸術監督の情報発信と不信感

HZ 芸術監督としての熱意を感じた、ということですね。その後、実際に現場に入って作業を始められたのはいつ頃になるんです?

村山 2019年の7月ですね。僕は愛知県美術館の10階で展示する予定でしたので、3週間くらい美術館に篭って設営作業をしていました。そんな中、津田芸術監督も僕の展示室に視察に来ていたりしていて、その時にはすでに「不自由展がうまくいくかどうか」という話が出てたと思います。作品一覧などの詳細については聞いていませんでしたが。

HZ すでに緊張感が漂っていたんですね。

村山 そうですね。スタッフからも、細かい話は聞かないまでも、何かセンセーショナルなことがあるという雰囲気は伝わってきていました。

HZ こうして、ある種の緊張感が漂いつつも展示準備が進み、いよいよ「あいちトリエンナーレ」が幕開けしたわけですね。しかし、開幕早々からネット上では「表現の不自由展」ばかりが大きな話題となっていました。その時の状況について、悟郎さんはどう記憶していますか?

村山 オープニングレセプションが7月31日、展覧会初日が8月1日だったんですが、その2日間、僕はパフォーマンスをやっていたので、集中力をそちらに持っていかれてました。だから、内覧会とか、やっと始まったんだな、くらいの印象で、あまりそちらに気を向けていませんでしたね。ただ、31日の時点で「どうも不自由展がやばいことになってるらしい」という声は聞こえてきてましたね。内覧会の日に文化庁の担当者が来なかった、とか。世間的には、内覧会の日中はそれほど騒動は盛り上がっていなくて、その日の夜にメディアに情報が公開されたことを受け、一気に炎上した感じでしたね。

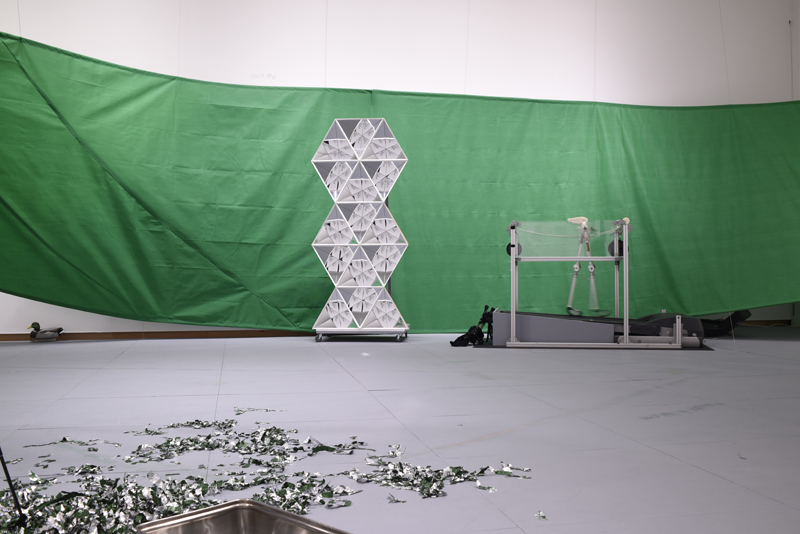

Installation view / Performance view “Decoy-walking” Goro Murayama 2019(photo by Tetsuo Ito)

HZ 悟郎さんはいつ不自由展を見られたんです?

村山 8月1日のパフォーマンスが終わったあとです。「早く見に行った方がいい」と聞いて、翌日の2日に見に行きました。

HZ それは誰に言われたんです?

村山 現場の関係者です。展覧会が維持されるかどうか見通しが暗い、というニュアンスもあって。結局、8月3日に展示中止となってしまったわけですが、かなり早い段階で継続は難しいという現場の空気だった。中止後の5日には津田芸術監督からもトリエンナーレ作家宛に中止にかんするレターが来ていました。事務局の電話担当の人たちが抗議電話にものすごく追い込まれていて、これ以上はもたない、と。精神的にあまりに負担が大きく、継続するのは厳しい、ということでした。

HZ 展示の内容についても何か言及はありましたか?

村山 中止の経緯説明が主旨でした。そのレターで芸術監督にたいして少し疑念を抱かざるを得なかったのは、展示中止をめぐって不自由展実行委員会との協議が難航したことを、監督目線から書いた内容が送られてきたことですね。監督目線だと断りは入れてありましたが、僕個人としては、あの書き方は少しフェアじゃないように感じた。津田芸術監督と不自由展実行委員の間には中止をめぐって対立があったわけですから。不自由展側の話も聞かないと、何とも言えない。そのあたりから、この騒動に関しては対応を慎重にしよう、と思うようになりましたね。

HZ 大きな騒動になっているということを受け、出品作家たちの反応はどのようなものだったんでしょう?

村山 参加作家全員の顔が見えていたわけではないので分かりませんが、僕は仲間のアーティストと、相談を始めていました。展示中止になると分かった3日のタイミングでは、抗議声明を出す、という呼びかけも始まって、アーティストたちはみな機敏に反応していたと思います。近年、展示開始後の内容変更などトラブルが相次いでいた経験が、スムーズな動きに繋がったのだと思います。

HZ それは主に国内における展示ですか?

村山 国内外を問わずですね。日本でも、直近でいうと東京都現代美術館の「おとなもこどもも考える ここは誰の場所?」展(2015)や、「キセキノセイキ」(2016)という展覧会で問題が起きましたね。後者は今回のトリエンナーレ作家の小泉明郎さん、藤井光さん、田中功起さん、なども参加していた展覧会です。だから、彼らには次こそはうまく解決したいという意識が強くあったと思う。そうした経験を持つアーティストたちが主導する形で、抗議声明への速やかな動きが生まれていった。

HZ 8月6日に参加アーティストが連名で発表した展示中止に対する抗議声明ですね。ただ、悟郎さんはあの抗議声明に参加していませんね?

村山 当時、僕はこの問題について参加アーティストの加藤翼、毒山凡太朗らと話し合っていたんですが、その結果、抗議声明に署名するのは見送るという判断をしました。大きな理由として、現場の状況的に、この展示をこのまま継続するのは無理だろうと感じていたことがあります。そして、実際、準備不足は否めなかった。疲弊した運営スタッフを突き放す形で「展示を続けるべきだ」というスタンスは取れないと感じた。そういうことをすると、運営側の現代美術に対する信頼を著しく損なうのではないか、という心配がありました。準備不足を棚上げにし、とにかく「表現の自由」のために抗議に耐えるべきだということは、僕には暴力的に思えました。

HZ なるほど。表現の内容の是非というのではなく、まずこうした明らかに議論を呼ぶ展示を行う上での体制作りに不備があったのではないか、と。

村山 そうですね。ここをどう考えるかはそれぞれ違うと思う。ただ、抗議声明について僕が問うてみたことの大枠としては、展覧会中止の是非と、事務局の困難な状況をどう認識するかの二点でした。その二点において、僕の考えは抗議声明とは温度差があった。とはいえ、声明が出されることは当然で、特に海外のアーティストは遠くから作品を持ってきているわけで、現場の雰囲気や事情など知りようがないわけです。アーティストが取るべき態度として、あの声明は間違っていない。単に僕が日本のアーティストで、現場の雰囲気をわかっていたからですね。あの状態でアーティストにまで責められたら、もし自分が事務局の人間だったら本当にアートが嫌になるだろうなと思った。だから署名しませんでした。

HZ そうした態度について、後に批判された部分もあったんじゃないですか?

村山 「毅然とした態度をとるべきだ」という意見は、形式的には正しい。しかし、実態はどうだったか。今でも色々と考えるところではあります。結局、正解などないですが。難しい判断であったことは確かでしょうね。そもそも津田芸術監督や大村知事は「これは検閲ではなく、安全性を確保するためのやむをえない中止である」という認識でしたし、その一方で、こうした事態に対する準備は万全だったのか、中止以外に方策があったのではないか、そもそも始めたんだから中止するべきではない等、様々な立場、意見があった。どの考えにも理がありますよね。とはいえ、現場の状況、そこで著しく疲弊している人たちがいたことは紛れもない現実で、「中止しなければよかった」とは僕はなかなか言えません。

HZ 当時、中止の報道がなされた際、現場ではどれくらい情報の共有がなされていたんですか? 中止という判断に至った流れや、そこに関して行われた話し合いの内容などについて、参加アーティストに対し情報はどれくらい届いていたんでしょう?

村山 おそらくですけど、普通の芸術祭よりは多めに情報が流れてきていたと思います。それは津田芸術監督だったから、でしょう。内部の立場によっては疎ましく思った人もいたでしょうが「何がどうしてこうなりました」という基本的な情報は芸術監督から届いていました。もちろん、先ほども言ったように、監督目線に偏っていると感じる部分もあったので、全てを鵜呑みにはできないけど、それでも情報があれば「芸術監督はこう言ってるが、実際はどうなのか?」と各方面に確認はできる。今回、アーティストそれぞれが独自に色々な動きをしていましたけど、そういう動きを支えていたのが芸術監督の情報提供であったことは間違いないと思います。

HZ 展示の再開を目指すという点に関して、アーティスト間で意識の共有が図られたのはいつ頃なんでしょう?

村山 割と早い段階で、具体的に展示を再開する道を探ろうという形に意思共有がなされていたと思います。8月12日くらいですね。

HZ 展示の再開を目指すという点については、特に意見が割れることはなかったんですね。

村山 色々と意見はありましたけど、閉鎖されてこのまま終わるのはまずい、という思いは共有できていたのではないかな。ただ、最初の最初は諦めムードが漂っていましたよ。もはや再開どころではないんじゃないか、といったような空気。

その空気を変えた場となったのが8月12日に行われた最初のアーティストミーティングでした。集った目的は、まず日本人アーティストで情報を共有すること。そこに海外からトリエンナーレに出品していたタニア・ブルゲラが飛び入り参加したんです。その場における彼女の発言が風向きを変えました。

ミーティングにおいても最初のうちは「再開は難しい」みたいな悲観的な意見が多かった。しかし、タニアが「あんたたち、そんなんじゃダメよ」と発破をかけてくれた。タニアはキューバ出身で、現在はメキシコで活動しているアーティストです。普段から検閲地獄というか、いかにそれを跳ね返していくか闘ってきている。「いま頑張らなきゃ日本のアートシーンは20年後には惨憺たるものになるわよ」みたいな感じで。それを聞いて、みんなの気分が変わった。言ってしまえば、タニアのアジに乗ったんですね。

タニアは、展示中止を受けて、最初からボイコットすると腹に決めていたようでした。芸術監督と公開討論をした末にボイコット宣言する流れを考えていたようです。ただ、その前に、内情について日本のアーティストに話を聞いてみようとミーティングに参加した。その結果、タニア自身も、今回のケースが単純なセンサーシップとは異なることに気づき、完全撤退するのではなく、自らのボイコットを再開に向かうための交渉材料として使えるように再設定したんです。不自由展が再開すれば、ボイコットを解除する、と。つまり、ボイコットよりはストライキに近いですね。

こうした海外アーティストの声に日本のアーティストが触れる機会がいくつかあって、その中で僕らも再開を目標として設定し、動いていく形になりました。展覧会の内容云々については、それはそれとしての議論はあるものの、やはり始めたものは最後までやり通さねばならない、と。

“右脳と左脳を入れ替え、自らを見よ。” Goro Murayama 2019 ビーレフェルト美術館蔵(ドイツ)

近代的な「表現の自由」の限界

HZ ここまで時系列に沿って聞いてきましたが、ここで一旦立ち止まりたいです。今、悟郎さんは「始めたものはやり通さなければいけない」ということを言いましたが、果たして本当にそうなんでしょうか? 今回がそうというわけではないですが、時として、ある作品がどうしようもなく特定の誰かの尊厳を傷つけてしまう場合もありえるわけですよね。仮にそうした作品が展示されてしまった場合でも、一旦展示された以上は展示は継続されるべきだ、と言えるのかどうか。

村山 まず、本来は、その表現が展覧会として見せるのに妥当かどうかという内容の判断は展示の前になされるわけであり、すでに展示されているということは、その判断をしたということなはずですよね。

HZ はい。しかし、その判断が妥当であったかどうかは、また別の話です。

村山 これは僕の考えですけど、展覧会というのは批評可能性を担保しなければならない。これは論文が反駁できるものである必要があるというのと同じ考えです。その視点でいうと、展覧会会期中、鑑賞者が同じ条件で鑑賞できるような態勢を運営側は整えなければならない。展覧会が閉じてしまっているというのは、それが著しく損なわれてしまっている状態なので、やはりまずいんです。展覧会ではない、ということになるので。

だから、展覧会を運営する立場の人間からすれば、展示の中止は一番避けたいことである。倫理的な問題のみならず、機材トラブルで停止するような状況もできる限りなくしたい。もし起こってしまった場合、それは可能な限り、即座に修復されなければならない。その上で、事前に行われた判断が厳しく批評される格好になってないといけない。そういうことだと思うんです。

ただし、表現の範囲を考えるという問題はあります。これは「表現の自由」の話につながってきますが、たとえばヘイトスピーチは「表現の自由」の範疇にあるのか。現状、ヘイト表現の具体的な禁止規定は、法律も条例も十分ではない。もし問題になった場合も、最終的には裁判で決めることになる。近年、民族差別やヘイトスピーチがあまりにも目立つようになってきたなかで、ヘイト規制を明確にしなければならないとなってきた。そういう悪しき表現をどう規制するかとセットで考えない限り、「表現の自由」という概念自体がもたない局面にきていると思います。

その意味で、近代的な「表現の自由」の限界がはっきり示されたのがフランスのシャルリエブド事件ですよね。あの事件が象徴的であるように、「表現の自由」は各国の法規範で規定されているけれど、そういう近代主義的な自由を、異なる文化相互で捉えるような視点が現在は必要になってきている。他の民族、他の国、他の文化、他の信仰、他の表現規範、他の文化を持っている人々と接触する時、民主主義が民主主義という名の暴力装置に変わってしまうような局面がある。西洋近代主義のグローバルな波に、アートが加担している現実をきちんと考えなければならなくなってきているとも思います。

そうしたことを踏まえると、今後は法律のレベルではなく芸術祭のレベルで、「私たちはこういう表現を扱いません」というスタンスを明確にしていく必要があるのかもしれません。かくかくしかじかの表現は本展覧会に入れるにふさわしくないと考える、ということと、「表現の自由」は大事だということを、セットで表明しないといけないのではないか、と。

HZ なるほど。展示運営側の原理原則としては、批評可能性の観点からも展示作品は最終日まで開放されているべきだが、一方でシャルリエブドの事例などもあるように、ある表現が特定の信仰の人々の尊厳などを著しく傷つけるものであった場合、その原理原則がどこまで正当性を持つかというのは難しくなってきているということですね。

村山 そうですね。難しくなってきているからこそ、ポリシーやプロトコルを示す必要があるんでしょう。争いになった後は裁判所の話だ、と司法に投げるのではなく、芸術祭自体が、アンチヘイトのエクスプレッションポリシーを事前に示すとか。本来は、芸術をめぐって法律の話が出て来るのは、最後の最後で良いと僕は思う。

「知る権利」と「キュレーション」

HZ ありがとうございます。では時系列に戻りましょう。タニア・ブルゲラを交えてのアーティストトークがあり、その後、展示再開への機運が高まっていったというお話でしたが、一方で津田芸術監督とアーティストが対面して話すような場はあったんですか? 再開に向けての状況などについてを直接ヒアリングするような場です。

村山 8月半ば頃まで、津田芸術監督は発言機会が抑えられていたこともあり、アーティストは独自に情報交換して動いていましたね。僕は芸術監督と8月18日に高松のDOMMUNE SETOUCHIで直接対話をする機会があったんですが、あの日あたりまで、芸術監督は公の場に出ることができなかったようです。監督が自らセキュリティ対応にあたるなど、警察の動きが鈍く、仕方がなかったと思います。

HZ DOMMUNE SETOUCHIの対談は僕も見ました。あの場で悟郎さんが参加アーティスト代表として質問者に選ばれたのはなぜなんです?

村山 その理由は単純で、僕が2019年、瀬戸内国際芸術祭とあいちトリエンナーレの両方に出品している唯一の作家だったからです。

HZ なるほど。あの放送で悟郎さんは、悟郎さん自身の意見を表明されたわけですが、それは必ずしもアーティスト全体の総意という感じでもありませんでしたよね。あの出演の前段階で悟郎さんはアーティストの方々とは連携を取られていたわけですが、アーティストも再開というところでは一致していたとても、この問題の捉え方に関しては一枚岩ではなかったでしょうし。皮膚感覚で構わないのですが、そのバラつきはどの程度だったんでしょう?

村山 感触として、まず一番最初の抗議声明を出したことによって、問題に対しては応答して、抜けた感じの人たちもいた。みんな次の展覧会を抱えてもいるし、ベースが遠い人もいる。パフォーミングアーツの方は、これから舞台が始まる人も多かった。海外のアーティストも日本に残るわけではないので、コミットメントはそんなに深くない。すると、継続的にリアクションできる人は限られてきますよね。その中で、抗議声明をリードしたアーティスト、タニアと会ったアーティスト、不自由展出展者、要はのちに「ReFreedom_Aichi」として集まったような面々が、それぞれ動いてるという感じでした。その他のアーティストに関しては、再開に消極的な人もそれなりにいたでしょうね。

HZ そうした中で、あのDOMMUNEは、騒動以来、ほぼ初めてに近い形で芸術監督が矢面に出て参加アーティストとフリートークをするという場でもあり、非常に注目が集まっていました。出演の際にはどのようなことを意識して臨まれたんでしょう?

村山 DOMMUNEの時は、アーティストだけじゃなく、事務局、キュレーター、関係者などみんな見ると思ったので、全体に向けてメッセージを発信しようと考えていました。不自由展の是非とは関係なく展示再開はやらなければいけないと、あらためて強調したかったんです。もちろん芸術監督に対してはキュレトリアルな問題として批判的な考え方を持っていた部分もあったので、そこをきちんとクリアして「再開しましょう」と伝えたかった。そういうことを全体に呼びかけるつもりで、あの場には臨みましたね。

HZ あのDOMMUNEで悟郎さんが提示した問題として、キュレーションの問題、またアーティストの「知る権利」の問題というのがありました。それまで、あいちトリエンナーレに抗議する側と、あいちトリエンナーレを擁護する側の、分かりやすい二項対立が支配的であった状況に、その二つの視点がポッと出てきた。あそこでその問題を強調しようと思ったのはなぜなんです?

村山 たとえば「知る権利」はアーティストにもあるわけですけど、当然、運営側にもある。一つのエピソードで説明すると、これは不自由展実行委員の方が言っていたことですが、彼らはトリエンナーレの前の2015年にも不自由展をやっていて、その時には運営にあたってスタッフ80人体制で臨んでいたそうです。決して大きくない会場、二週間という短い会期、それにしてはかなりの人数態勢を取っていた。もちろん、スタッフには展覧会の意味と、それに対しどんな抗議や妨害がくることが予想されるか、そして思想的背景まで共有されていたでしょう。そういう闘う姿勢をつくって展示に臨んでいた。不自由展は、一種の政治的闘争でもあるから、みんなが意思を固めておかないと、何かあった時に継続が難しい。「知る権利」とは、そういう意味でもあります。

ところが、あいちトリエンナーレの実行委員会はモジュール化された大きい組織だから、あっちこっちでバラバラに動いている。緩やかには統合されているでしょうけど、芸術祭とはそういうものでもある。まあお祭りですからね。とはいえ、不自由展をやるには心構えが必要であり、その時に「知る権利」が有用になってくるんではないか。というか、きちんとあらかじめ知らせておいた方が、みんなの構えもできたし、準備もできたでしょう。闘いたくない人は距離を取るだろうし、共鳴する人はもっとコミットメントを深くできた。いずれにしても、その方が芸術祭の活性はあがったんじゃないか、そういうことです。

HZ アーティストとしても、それぞれの思想的な背景は別として、あの炎上騒動は寝耳に水な部分もあったわけですよね。大きな炎上であったり、展示中止であったりの可能性が事前に分かっていれば、もっとスムーズに動くことができたんじゃないか、と。

村山 そう。展示の内容自体、炎上する蓋然性が極めて高いわけですから、それを知らせておいてくれれば、炎上に霞んでしまわない展示構成を考えたりできた。これはクリエイティビティの問題です。センサーシップ問題にモチベーションを持ってやれる人もいるわけですから、そこはアーティストのポテンシャルをもうちょっと信じてもいいんじゃないかな、と思いましたね。

HZ なるほど。そして、もう一点、不自由展のキュレーションについても、悟郎さんはもう少し考える余地があったんじゃないかという指摘をされていました。「知る権利」と合わせて見ると、あの場で悟郎さんは運営全体の手続きや準備の部分であったりに落ち度があったのではないかという疑義を呈するということをされていたわけです。それは僕の視点からすると、とても戦略的に振舞っているように見えました。

当時、あの展示に抗議する人たち、そしてその抗議を批判している人たち、という形でネット世論が大きく二分している中で、アーティストとしては抗議に対して文句を言い続けた方がポジションは取りやすかったと思います。ありていに言えば、その方が無難です。ただ、そこで悟郎さんはある種、撹乱的に振る舞った。

村山 そう見えましたか(笑)

HZ はい(笑)。僕はそうした悟郎さんの動き方に関しては好意的に見てたんです。まあそれをしたことで悟郎さんはのちに叩かれることにもなってしまったわけですけど(笑)。やっぱりああした視点をあのタイミングで提供することが必要だと思っていたんじゃないんですか?

村山 欠かせないことだと思っていました。すごく簡単にいうと、運営内部の中で、展示が中止した段階で芸術監督に対する不満が露呈するわけですよね。「それみたことか」という風に。もちろん、先に述べたとおり芸術監督には信念と熱意があり、それはみんな分かっていた。けれど、物事がうまくいかなかった時に不満というのは爆発するものでしょう。しかし、内部分裂が起こってしまうと、大きな組織はバラバラになってしまう。

そうした状況下で、アーティストが芸術監督の擁護に立つという姿勢を示すというのはあまり得策ではないと思いました。そうすると、芸術監督を支持するか否かみたいな構図になってしまい、再開に向けてのみんなの連帯という方向にはいかない。別に芸術監督を盛り立てるために再開するんじゃないんだ、と示す必要があった。もう一回、展覧会の目的を再設定する必要があり、そのためにも、芸術監督の必要な批判はしておく。そうした批判を踏まえた上で、この展覧会に関わった人間の責任として解決しなきゃいけない問題とは何か、と話を進めたかった。

また、キュレーションに言及したのは、あの場において、僕は芸術を生業とする者として発言することを心掛けていて、当初より展覧会の形式的な問題について言及するつもりでした。キュレーションの論点を示すことで、これは政治や差別の話だけではなく芸術の話なんだと、引き戻したかったですね。だから、DOMMUNE出演時の自分の気持ちとしてはアジテーターですよね。

HZ なるほど、悟郎さんとしては、あくまでも運営サイドに向けたメッセージ発信という意識が強かったんですね。僕は一方で、外部に向けてのメッセージとしても、悟郎さんの提示していた視点は非常に重要だと感じていました。今回、不自由展が大きく騒動になってしまったのもSNSに作品画像があがったから、というのが一つのきっかけだったじゃないですか。ある種、断片として、一部の作品がみんなに晒されてしまった。そうした断片化された作品の是非論に汲々としたところで、これは水掛け論にしかならない。画像として見てしまった以上、特に大浦信行さんの作品の切り取られたシーンなどに関しては嫌な人は絶対に嫌だろうし、折れない人は断固として折れない。だから、対象とされていた作品の是非ではなく、その作品がどのような形で展示されていたか、という風に視点をずらしていったことが、展示再開へと向かっていく上で非常に意義深いことだと感じたんです。

村山 政治的に賛否があるだろう作品を、いかに展示可能にするか、これには工夫が必要になる。今回の場合、これまでに展示中止になった作品を集めたという、非常に資料性の高い構成になっていて、個々の作品が持っているメッセージより高次の、「今はこういう作品が展示できなくなっている」というメタな言及ができたわけですよね。しかし、あいちトリエンナーレにおいて、そのキュレーションが徹底できたのか、疑問があった。もし仮にそれが満たされていれば、不自由展の政治性はパブリックな芸術祭においても十分に成立すると思った。だから、問うてみたわけです。

HZ そうですね。また、あの炎上には当該作品への評価のみならず外部要素が無数にありましたよね。展示のパッケージングと中身に微妙な齟齬があったり、あるいは津田芸術監督の展覧会前の発言なども動画で拾われて炎上素材になっていたり。芸術監督がツイッターで会期前にしていた「ネトウヨは来なくていいですよ」という発言の記録なども火に油を注いでいました。

村山 そういうのも含めてキュレーションと考えれば、普通のキュレーターだったら絶対にやらないような情報の配置にはなってましたね。言わない方が良かったことは確かに多かったとは思います。

HZ だから、そういうところをきちんと内部から指摘したことによって、溜飲が下がる人たちが一定数いたと思うんです。分かりやすい対立図式にこだわってしまうと、双方、折れたくても折れることができない部分がありますから。

Installation view / Performance view “Decoy-walking” Goro Murayama 2019(photo by Tetsuo Ito)

「ReFreedom_Aichi」と不自由展実行委員会

HZ さてDOMMUNEの放送後、内部としては展示再開に向けてそれぞれ動かれていたんだとは思いますが、一方、外部から見ていると、遅々として状況が進んでいないようにも見えていました。どこか、内部がバラバラのようにも見えたし、表現の不自由展実行委員と津田芸術監督がいがみ合っているようにも見えた。あるいはアーティストと津田芸術監督、表現の不自由展実行委員と他のアーティストとの関係性もあまり良くないように見えた。さらに河村市長、菅官房長官ら、行政、政府からの介入的な発言もあり、要素が非常に多く、ことの本質が見えづらいという印象でした。ネット上でも様々な議論が交わされていましたが、それぞれ力点の置き方がバラバラで、どうも噛み合っていない感じがありました。

村山 今回の騒動に関してはちょっと登場人物が多すぎましたよね。

HZ ですね。そんな中、ようやく明確に再開に向けての動きがこちらにも見えるようになったのは「ReFreedom_Aichi」(※)の発足以降です。あれはいつ頃から準備されていたものなんですか?

※「ReFreedom_Aichi」…あいちトリエンナーレ2019に参加していた国内外のアーティストが主体となり、会期中に展示中止となっていた全ての展示の再開を目指して発足したプロジェクト。https://www.refreedomaichi.net/

村山 話としては8月25日くらいに出ていて、記者会見をやったのが9月11日でしたね。

HZ DOMMUNEからそこまでの期間に関しては、悟郎さん自身も「ReFreedom_Aichi」の準備をしていた感じなんですか?

村山 そうです。今回の騒動をめぐっては登場人物が多かったから、はたから見ればややこしく見えていたと思うんですけど、再開については絶望的という感じでもなかった。要するに、状況が整えばトップは決断する気があるかもしれない、と。だから、闇雲に頑張っていたわけでもなく、ある程度、再開への道筋は感じ取っていた。今回、県知事が実行委員会の会長も兼務していたことが事態を方向づけたとも言えますね。もちろん、事態を極めて政治的にしたとも言えるんだけど、仮に芸術祭実行委員会の会長を専門職が務めたとしても、今回の騒動はいずれにせよ完全な政治マターになっただろうから、最終決断をするのも政治家でしょうね。そこが兼務されていたというのは、結果論ですが、再開にとっては優位に働いたんじゃないかな。

HZ 再開に向けての具体的な課題は見えていたんですか? こことここの問題をクリアすれば再開できるといったような。

村山 大きく分けて三つくらいありましたね。まず一つは、愛知の芸術祭として、県民の理解が必要でした。「再開してもいいんじゃないの」という理解が広まるかどうか。二つめは、アーティスト自身による再開に向けての取り組み。実行委員会や事務局の対応が明らかにパンクしていたのもあり、アーティストが積極的にこの問題にレスポンスしている様子が、外部の人にもきちんと見える何かが必要だろう、と。サナトリウム(※)もその一つ。そして三つめは具体的な安全対策ですね。予測される抗議電話やテロ予告などにどう対応していくかということ。この三つに関して、「ReFreedom_Aichi」で何が出来るか、プロジェクトを立てて話し合おうと、そういう流れでした。

※サナトリウム…あいちトリエンナーレの参加作家である加藤翼と毒山凡太朗が、8月25日にオープンした「連帯を訴えかけていく」ためのアーティスト・ラン・スペース。

アーティスト・ラン・スペース「サナトリウム」

HZ 「ReFreedom_Aichi」では誰か特定のアーティストがリーダーシップを取っていたんですか?

村山 いや、特定のリーダーはいませんでしたね。それぞれ得意分野が違うし、考え方も「再開」では一致してたとはいえ、細かくは違いましたから。ただ、そうした細かい部分をすり合わせない自由度は維持したかった。時間的余裕もありませんでしたし、再開に向けての動きの中で、各自役割を分担して進めていました。海外のアーティストとの連携、各プロジェクトの実働部隊、各所との交渉、メディア対応、ファンディングなど。形だけ小泉明郎さんにリーダーになってもらいましたけど、それは組織として対外的な設定程度の意味合いです。

HZ ちなみに、「ReFreedom_Aichi」の参加者のうち、表現の不自由展への出品作家はどれくらいいたんでしょう?

村山 小泉明郎さん、Chim↑Pomの卯城竜太さん、大橋藍さん、白川昌生さんが、不自由展から「ReFreedom_Aichi」に参加していましたね。

HZ 一方で、表現の不自由展実行委員は、そことは全く違う動きをしていたようにも外部からは見えていたんですが、そこらへんはどういう関係性だったんでしょう?

村山 僕はその係ではなかったので、はっきりしたことは分からないですね。ただ、話はしていたと思います。特に不自由展に出品してる作家たちは、実行委員から説明を受ける権利があるから、不自由展実行委員との交渉などについても、彼らが担っていました。

まあ、不自由展が独自に動いていたというのは、公権力との闘争形式を重んじた部分があると思います。彼らの主張が当初において「公権力によって展示を不当に中止された」というものである以上、芸術監督と話し合って仲良く再開というシナリオには、安々と乗っかれないわけです。不自由展実行委員の動きには諸意見あると思いますが、実は近代主義的には、正しい動きをしているとは言えると思います。芸術監督は全方位に気遣いをして、話し合いベースでの解決を模索していた。「展示は中止にした、しかし、検閲ではない」という主張にしてもそうです。現場が大変なんだからということで、対立構図を明確には取らなかった。その点、海外のアーティストや不自由展の方がスタンスが明確と言えますよね。

HZ たしかに。しかし、悟郎さんもまたそういう立場は取らなかった。

村山 僕もそういう意味では中途半端なポジションを取っていたんですよ。つまり、実際的に問題を解決するということを優先していて、主義主張の争いになることを回避していた。これはもうアティチュードの差ですかね。しかし、非常に悩ましい問題です。

HZ おそらく、そうした部分があったため、一部の人たちからは悟郎さんの態度が日和見主義的に見え、批判の対象となったのかもしれませんけど、外部で傍観していた僕としては、今回の騒動を「表現への弾圧とそれに対する抗議」という図式に当て込めてしまうのは、やはりすごく乱暴だなという印象がありました。少なくとも、その図式で争うには、状況が悪すぎた。もちろん、単純化することによって抵抗する力がエンパワーメントされるというのは非常に分かるんですが、その単純化によって損なわれるものが大きすぎる気もしたんです。国が検閲した、表現の自由が奪われた、徹底抗戦だ、というシンプルなストーリーは、今回に関して言えば、むしろ解決を遠ざける、状況を悪化させる側面があったと思う。そうした闘争の構図については悟郎さんはどうお考えですか?

村山 そうですね。そもそも今回の芸術祭自体がどのような意図で組まれたものかということを考えてみた方がいいと思います。既存の美術専門家の芸術監督による、既存の手続きで進められる芸術祭、これの限界を感じていたからこそ、わざわざ外部から芸術監督を招いて、芸術祭を作ってみたわけですよね。ならば、コンセプトもさることながらプロセスも異なったものになる。イレギュラーな進め方、よく言えば、大胆な意思決定に伴って問題が生じた場合、問題の解決の方法も否応無く、既存の手続きではなくなる。

大胆に進めたぶん、リスクマネジメントは明らかに弱かったわけです。その時に既存の闘争形式や立場論では解決しようがない。たとえばアドバイザーだった東浩紀さんが問題発生後、芸術監督に対して辞任すべきだと言っていましたよね。芸術監督は学芸として、不⾃由展やアーティスト側の⽴場に寄り添い、あくまでも展覧会を継続したいと主張した。しかし、⾏政側の安全確保の判断として、実⾏委員会会⻑によって中⽌が決定された、という構図にするべきだ、と。そうでなければ既存の芸術祭的な立場論が崩れてしまうのではないか、と。よく分かるのですが、その議論がどこまでこの展覧会に適応可能だったか、というと、やはり多少の違和感が僕にはありました。

だからと言って、辞任の道を選ばなかった芸術監督が、きちんと準備をしていて、巧妙に新しいことをやっていたかというと、その場その場でバタバタやっていた感じにも見える。そこは否めない。ただ、今回は特に津田芸術監督だったことで、ネットやSNSが前提となった芸術祭だったわけで、すでに近代主義的な構造だけでは成立してないことが自明でもあった。批判や抗議にしても、かつてのものとは異なる、ネットを媒介にした電話攻撃とかであったりするわけです。すると、そうした問題を従来の形式主義で乗り越えられるのか、そんなことはないだろう、と。闘争の形式それ自体が更新されなければならないんじゃないか、という思いはありましたね。今回でいえば、アーティストからの答えは「Refreedom_Aichi」の活動のなかにあったと思いますが、とくに高山明さんの「J アートコールセンター」は大きな成果だったと思っています。

HZ そうですね。表現の不自由展実行委員の抗議のあり方というのは、言ってしまえば極めてクラシカルなもので、既視感が強かった。

村山 ただ、今回がややこしかったのは、闘争の形式は新しくなっているんだけど、闘争のモチーフは古いんです。だから、非常に混乱したし、モチベーションの置き方も難しかった。不自由展で取り上げられている問題というのは、実はずっと前からある往年の問題ですよね。繰り返し起き、また問われていること。

HZ 天皇制しかり、日韓問題しかり。

村山 そう。だから、闘争の形式を更新するんだったら主題も更新されてもいいんじゃないかとは思いましたね。もちろん、それぞれすでに解決済みの問題と言いたいわけではなくて、繰り返し提出されることの意義は分かります。ただ、時代に即した提起の仕方というのも、また模索されるべきなんではないか、と。これは今更言ってもしようがない話ですが。

藤井光のボイコット

HZ 面白い指摘です。ただ、ここで一旦、時系列に戻りましょう。9月になり、「ReFreedom_Aichi」の記者会見が行われました。こうして、いよいよ本格的に再開へと向かって動き始めたわけです。その中で展示再開がうちうちで決定したのはいつ頃だったんですか?

村山 再開の内定を僕らが知るような機会はなかったですよ。再開を目指して具体的に協議に入りたいと知事が表明したのが9月25日でしたね。ただその10日前に不自由展実行委員会が芸術祭実行委員会を相手に仮処分申請、つまり法的措置に出ていた。これによって一時期はかなり再開が不透明な状況になってました。

HZ というと?

村山 この法的措置によって、それまで芸術監督がアーティストに協力を要請しつつ進めていた、立場を超えて再開を目指すというやり方が、強固な闘争形式である法的手続きに引き戻されたわけです。訴える以上、訴えられた側が態度を硬化させる可能性が高いですから、再開にたいして見通しが暗くなった。不自由展実行委員会としては、公式に協議する目的でしたから、それはそれで分かりますが。

しかし、本音を言えば、不自由展実行委員が再開そのものよりも形式的に戦い抜くこと、それ自体を重視しているのではないかという邪推も僕にはありました。ただ、彼らの説明によれば、再開を強く望んでいると。ゴールは同じでも手法の違いは歴然としていた。

HZ なるほど。それまで津田芸術監督、アーティストたちが、非公式な形で再開に向けての調整をしていた一方、不自由展実行委員会はそれとは異なるロジックで動いてしまった、と。ただ、その後、展示は実際に再開されることになります。不自由展実行委員と芸術祭運営側はどのように折り合いをつけたのでしょう。

村山 どうなんでしょうね。ギリギリの交渉で、不自由展と知事が最終的にどういう判断をしたのか、ぶっちゃけよく分かりません。ただ一つ申し添えるとすれば、あのタイミングで、アーティストの介在もあったんです。それは藤井光さんのボイコットです。不自由展実行委員が法的措置に出て、状況が見えなくなった9月22日のタイミングです。そのさい藤井さんは、10月5日を期限にして、不自由展と芸術祭が和解協議で合意しなかったら、ボイコットアーティストたちは永久に展示を再開しないという交渉も同時に行っていました。タニア・ブルゲラをはじめ、ボイコットアーティストたちは、不自由展が再開するなら自分たちも再開すると言ってきたわけです。それに期限を切って、藤井さんも加わった。不自由展と近い立場で交渉の橋渡しをしてきた藤井さんが、不自由展側にもプレッシャーをかける形になりました。

つまり、和解協議をずるずる引き伸ばしてでも、理想的な形でオープンしさえすれば良い、ということではなく、5日までに再開せよ、と明確にした。これにより、不自由展実行委員も自分たちの闘争を続けてゆけば、芸術祭全体を壊すことになってしまう。そういう状況になった。

HZ あのボイコットはそういうことだったんですね。不自由展実行委員からの発信なども一通り見てはいましたけど、やはり不自由展実行委員は無条件再開を目指していて、それこそ悟郎さんが指摘していたようなキュレーションの見直しや、見せ方の調整については受け入れない姿勢でしたよね。しかし、そこにこだわると、議論が平行線になってしまう。どこか、意地の張り合いのようにも見えていました。双方、引くに引けなくなり膠着していた状況で、藤井さんが抜いた刀を納めさせるプレッシャーをかけていった、と。

村山 僕はそう解釈しています。あの時、藤井さんがなぜこのタイミングでボイコットなのか、ちょっと謎めいた雰囲気になっていた。ただ、実はそういう背景があったと思う。また、これは藤井さんがボイコット宣言したパフォーマンス中に言ったことですが、タニアたちは日本人アーティストもボイコットに誘っていて、その一人が藤井さんだったとのことです。藤井さんはすごく悩んだんだけど、その時にはボイコットをしなかった。しかし、すごい後ろめたさ、裏切りを自身に感じていて、その代わりに再開に向けてできることを色々とやってきた、と。ただ、最終的にはボイコット決断したようでした。

もちろん、僕の解釈ですが、藤井さんのボイコットによって、和解協議が促されたんではないか、と思ってます。

芸術祭を「公金」で行うということ

HZ 非常によく分かりました。さて、こうしていよいよ展示再開となったわけです。しかし、協議の結果、再開された不自由展の観覧者は抽選方式で選ばれる形になりました。あの方式についてはどのように決められたんです?

村山 トリエンナーレのキュレーターチームと不自由展が協議して決めたことですね。

HZ 協議の末の落としどころとして、あの形になったというわけですね。で……、再開の翌日ですよ。今度は文化庁による助成金不交付の決定という、とんでもない爆弾が落っこちてきた。あれもアーティストとしては寝耳に水だったわけですよね。

村山 誰もその可能性についてを言及していなかったと思います。まさかそんなこと。でも、よくよく考えてみれば、内覧会の時に文化庁の担当者が来なかったり、前触れはあったのかな。最初から不穏さはあったのかも。とはいえ、展示再開を発表した翌日に助成金を出さない、そんな露骨な展開は考えてもみませんでしたが。

HZ それに対して、「ReFreedom_Aichi」はすぐに抗議声明を出しましたね。抗議そのものには完全に僕も賛同しましたし、署名もしました。ただ「文化庁は文化を殺すな」という、あのスローガンに関してのみ、どうなのよと思いましたけど(笑)

村山 (笑)。いやまあ、あれもね、考えどころではありますよね。

HZ そうですね。まあ、それは本題から逸れるので今回は置いとくとして、その後、今日に至るまで文化庁の問題はどうなってるんですか?

村山 現状はスタックしてます。国の交付金に対する異議申し立てを地方自治体ができる制度があり、その申し立てがあった場合、文化庁は何らかのレスポンスをする必要があるのですが、現状ではまだないという状況です。大村知事は裁判すると発言してましたけど、まだその前段階じゃないでしょうか。大きな進展はないです。

HZ ちなみに、今回のトリエンナーレにおける出品アーティストやスタッフへの報酬はきちんと支払われたんですか?

村山 僕には支払われました。

HZ すると、関係者への報酬などに関しては愛知県が全ての額を負担し、ここからは愛知県と文化庁がもめていく形になる、ということですね。

村山 僕が聞いている範囲では支払いが滞っているという話も聞いてませんね。

HZ 実際のところ、今回の助成金不交付についてはどう考えればよいんでしょう? べき論としては確実に支払われるべきお金であり、あのような形での不交付の決定は明らかに不当なものだと思います。ただ、手続き上はどうだったのか。

村山 どうなんでしょう。僕も行政手続きの専門ではないのではっきりとしたことは言えませんが、あの不交付のロジックは、かなり際どいところを突いてるのは間違いないと思います。しかし、いくら手続き上は可能な取り消しだとしても、明らかに不当だと僕は思いますね。実際、文化庁の助成を得てこの展覧会が実現したことが信用になり、スポンサーなども協賛したりするわけですよ。だから、事前にあったものをなくすというのは、払われなかった金額以上に信用の問題。今後、国が助成対象を採択しても、疑わしいものになるわけです。

それに芸術文化の助成金というのは、展覧会の内容に対して、国が価値判断をして支払うようなものではないわけです。その判断を文化庁がやってしまうと、国が表現内容を精査するという形になってしまう。だから、事業の継続性や実現性において審査するという形が取られてきたはずです。しかし、菅官房長官の2日の発言時点で、すなわち展示中止の前から、「審査時点では具体的な展示内容の記載はなかった」と内容に言及して補助金交付の是非など対応の検討に入っている。にもかかわらず、不交付の理由は事業の継続性や実現性の問題だみたいな建前を言ってくる。これは極めて日本らしいやりかたですよね。

こんなことが起こると、いつも憲法の話を想起してしまうんですよね。法と解釈の二枚舌が、国の最高法規である憲法において常々行われている。憲法がこの調子だから、細かい政治的判断も全部、文言の解釈をこねくり回してやってしまう。日本の極めて悪しき部分だなと思いますね、そこは。

HZ そうですね。そうした二枚舌を弄することによって、必要な議論をさせないようにしている。たとえ、議論をしたとしても、その議論自体が空転させられてしまう。

村山 こういうことが続くなら、憲法と解釈に、本音と建前が入っているものは全て無い方がいいと思ってしまいます。ところで実際のところ、文化庁のお金が今回の芸術祭にとってウェイトが大きかったかといえば、そんなたいしたもんじゃない。やろうと思えば愛知県が愛知県独自のお金と工夫で、芸術祭を盛り上げることもできるだろうと思う。つまらないことで悶々とするくらいなら、文化庁のお金いらないですよ、というのが正直なところです。

HZ ちなみに今回の一連の騒動によって文化庁ではない私企業スポンサーから、なんらかのリアクションがあったというような話はあるんですか?

村山 詳しくはわかりません。クレームはたくさん来てるだろうし、お詫びにも回っているのではないでしょうか。次回への影響はあるかもしれませんね。

HZ なるほど。まあ文化庁の動きはそれを見越しての兵糧攻めとも取れますね。すると、複数の企業からスポンサードを募って行う芸術祭のある種の脆弱性というのが今後ますます露呈していくことになるのかもしれません。果たして、今後、芸術祭とその運営資金のあり方をどう考えていくべきなのか。

村山 お金の話はすごく難しい。芸術祭を行う上での完全な形というのは、おそらく存在しない。だから、よりよい形にしていくしかないとは思います。たとえば、アメリカとヨーロッパでも大きく芸術文化支援に対する考え方は違う。アメリカの場合は寄付の文化が発達しているため、公金を入れない代わりに企業や財団、個人の資本家などが芸術文化の支援を行なっている。一方、ヨーロッパの場合は、公的機関としてアーツカウンシルという文化助成機関を政府から独立したものとして作っていて、できるだけ時の政権から影響を受けないような距離感で、芸術文化の専門的な判断のもとに支援を行なっていくという形をとっている。

日本は現在、イギリス型のアーツカウンシルの仕組みを輸入して、日本の芸術分野にうまく組み込むための工夫をしている段階ですが、今回のようなことが起こると、芸術表現の支援の必要性と、その表現内容の是非というところで、なかなか難しい議論に発展してしまう。実際、こんな表現に公金を使って何をやっているんだという声があった場合、ある程度は引き受けなきゃいけない。さらに、アーツカウンシルを設けたところで、政府や権力から独立してやっていけるかといえば、ぜんぜん機能していない。特に今回、それが明らかになったわけです。芸術文化振興財団の反応なんかがいい例です。

HZ ヨーロッパにおいてはどうなんです? アーツカウンシルは政権からの影響を受けず、きちんと自律した機関として運営されているんですか?

村山 まあ、そうとも言い切れないのが現実ですね。たとえば先日、僕はドイツ人のキュレーターと話す機会があったんですが、公金と芸術の自律性は十全ではないという話でした。というのも、EU圏内にある小さな国で行われた芸術祭の話ですが、EUを批判するコンセプトで展覧会を組むということはできませんよ、とはっきり言われたそうで。その芸術祭の主なスポンサーはドイツであり、ドイツはEUの実質的な覇権国です。そうである以上、EUを批判した表現をすることは難しい。

HZ なるほど。

村山 まあ、とはいえ、言い出したらきりがない。権力者による表現者への干渉というのは、それこそ千利休と豊臣秀吉の頃から、ずっとあるわけです。だから、時に芸術家が自らの命を賭して抵抗していくしかないということなんだと思います。あるいは、公権力との関係を遮断して、アメリカ式のような私企業や個人資本家によるスポンサーで全部やるか。しかし、こちらも単純ではない。実際、アメリカで近年問題になってるのは、芸術支援がマネーロンダリングの温床になってるということですよね。これがかなり深刻で、軍需産業、汚職、犯罪、スキャンダルなどなど汚いお金の問題が続発している。展覧会に出されているお金が信用できないことを理由にアーティストがボイコットする事例もある。だからアメリカのキュレーターに聞くと、芸術祭は税金で開いた方がいい、と言う。そっちの方がフェアだからと。もちろん、税金が権力の影響を受けやすいとはいえ、アメリカにおける汚いお金の汚れ具合に比べれば、まだマシでしょう、と。

結局、そう考えていくと、じゃあ今後、日本の芸術祭はどうすればいのかというのは、難しい問題としてあるんです。考え方としては、国に頼らず地方分権をすすめて、地方の文化行政やアーツカウンシルを豊かにしてゆくのが得策ではないか、と現状は考えています。ドイツのモデルが近いんだけど、国の文化政策は極めて抑制的で、そのかわり各地方自治体が積極的に文化政策をつくる形。

HZ 大規模な展示になればなるほどお金がかかるわけですからね。大きなスポンサーを見つけるにせよ、あるいは助成金に頼るにせよ、どっちにも危うさはある、と。

村山 その一方で、いずれにしてもアートの自律性が損なわれるなら、もう自分の手の届く範囲で、小規模でやるスタンスもありえます。ただ、それは文化行政という考え方そのものを放棄することでもある。そういうスタンスをアーティスト個々人がとることは尊重されるべきですが、文化行政をどう考えるかは、また別の話ですから。

HZ そもそも税金というのは市井の人たちからのお金でもある。そのお金で、自律した芸術祭を作っていくということに、やはり本質的な限界も感じます。たとえば、9割の国民が「NO」とする表現があったとして、果たしてその表現を税金で支援し続けることは可能なのか。

村山 日本はヨーロッパやアメリカとも違う文化風土を持っているわけですから、やはり、その風土にあった芸術文化支援の方式を考える必要があるとは思っています。一つは地方自治と文化行政。もう一つは、ふるさと納税みたいな、寄付と税金のあいだみたいな形。選択的に納税して、行政の分配に委ねない。頑張って欲しい分野に入れる。そういう文化支援の枠みたいなものを税制の中で編み出していくなど、可能性はあるかなと思います。そうした取り組みは既にあって、たとえば横須賀美術館はふるさと納税の制度を使って収蔵品を新しく買うというファンディングを始めたりしている。現状のふるさと納税は、自治体が使途を任意に決めれるから不完全ですが。だから、そうした制度的な改革を視野に入れて考えていくのは面白い。

HZ 芸術祭を今後も良い形で継続していくならば、あるいは継続していきたいならば、そうした抜本的な改革が必要となってくるでしょうね。正直、外野から見ていても、今回の騒動で、地域芸術祭という枠組み自体に、相当の味噌がついてしまったように感じています。そこに滞りなく出品されている作品に、あたかも見えない「官製」の印が捺されてしまっているかのように今後は見えてしまうかもしれない。そうした意味でも、今回の「あいちトリエンナーレ」は、大きな禍根を残す形となってしまったのかもしれませんね。

文化コードが異なるジャンルが交差する地点に展覧会を成立させること

HZ さて、時系列にそって話を聞いてきたわけですが、もうラストに迫っています。再開された展示が抽選方式であったことに対して、少なからず批判もあったんではないでしょうか。まあ、再開されたけどさ、見れねえじゃん、と。そこについて、悟郎さんはどう考えてます?

村山 現実的な判断だっただろうと思ってます。ただ、そもそも論をすれば、あいちトリエンナーレのような動員が何十万規模のイベントを、きちんと設計していく作業が必要、というところに尽きますね。

HZ 事前段階における準備不足が最後まで尾を引いてしまった、と。結果として、観客の納得いく形にまではならなかったというか。もちろん、騒動になった部分を除けば、今回のあいちトリエンナーレは非常に高い評価も得ているわけで、それをもってして全体の「失敗」とするべきではないとは思いますが。

村山 最初にも言ったように、全体の展示自体は興味深く観れたと思う。手前味噌ですが。ただ、芸術祭は、規模が大きくなればなるほど、導線づくりが難しいですね。60万人なんて無理なのかもしれない。しかし、専門のキュレーターと技術者が、密に展示を設計するしかないですよね。今回の事態は、クリエイティブな側面における失敗として反省すべき点なんじゃないでしょうか。

HZ 芸術監督とキュレーターの連携不足はやはり目立ったものだったんでしょうか。

村山 そう感じてます。HAGAZINEに寄稿した前の文章にも書いたんですけど、不自由展は閉鎖できるよう設定された小さい展示だったわけです。本来、もっと広い展示室で、いろんな資料も加えて、作品の点数も調整し、見せるべきだったと思っています。そういうバランス感覚は経験がないと分からない。相当に技術のいるところであり、キュレーターとの連携不足は否定できないと思います。

HZ なるほど。色々と伺ってきましたが、ここまでの話で触れていないことで、今回のあいちトリエンナーレを通じて認識している問題などはありますか?

村山 そうですね。一つは、今回のトリエンナーレへの批判として、津田大介というメディア・アクティヴィスト/ジャーナリストが芸術監督を担ったこと自体に対するものがあったと思いますが、僕はありだったと思ってます。ジャーナリズム×アートといった、基本的に文化コードが異なるジャンルが交差する地点に展覧会を成立させる試み、異なる二つの価値体系が結びつく点を探るための挑戦は非常に大事だと思っているからです。たとえば僕自身も、サイエンスとアートといった具合に、領域横断というよりも、ある領域とある領域が重なる地点を見定めようと作品を制作しています。現在は世界観や価値観がどんどん多様化していて、バラバラに相対化してしまっている。全体を見通すようなパースペクティヴや普遍性は困難になっている。だから、異なるバイカルチャーの交点を再発見するような試みは、これまで以上に重要だと思うんです。とくに「アートからジャーナリズムを見る」「ジャーナリズムからアートを見る」という当事者相互の間文化的な視点を含んだ交点です。今回、結果的にそれはあまりうまく機能しなかったかもしれない。とはいえ、芸術監督やキュレーターはそれを交差させるための努力をしたんだとは思っていますよ。

HZ アートがある種の普遍性を持つものだとすれば、今、悟郎さんが言ったような交点にこそ普遍的な価値が立ち上がってくるのかもしれませんね。ただ、それはアートに限らず、非常に難しいことでもありますよね。どうしても普遍性という場合、一方が一方を普遍的に取り込もうとする形に陥りやすい。

村山 そうですね。それが今回の展覧会が持ち得た可能性と、今後に活かされるべきコンセプチュアルなポイントかなと思います。たとえば日韓関係一つをとっても、同じ人間ではあっても文化も宗教も違う。日常の感覚は相当に違うはずなんです。そうしたお互いが違うということを引き受けつつ、どこに交わる点があるかというのを、日本人は日本人側からの視点で、韓国人は韓国人側からの視点で捉えていかなきゃいけない。ただ、まだその準備はできていないのかなとも感じました。

HZ それぞれが違うということに関して言えば、日本国内においても同じですよね。別に日本人だからと言って一枚岩じゃない。バックボーンも違えば、信仰も違う、民族性も違う、所得格差も開いている。日本人というまとまりには同じ国籍を有しているということ以上の大きな意味などないわけです。そこを一枚だと見てしまった時に、暴力性が生じるのかなとも思います。

村山 そこはちょっと自分自身も持ち帰るものが多かったところですね。

HZ あと今回、トリエンナーレに寄せられていた批判で目立っていたものとしては公金を使った芸術祭と私設ギャラリーの展示を分けて考え、公金を用いている以上は万人が楽しめる展示にしてくれ、というものです。要するに、その展示がイデオロギー的には気に食わなかったとしても、それが公金を使った展示でなければ構わないんだ、と。公共の芸術祭である以上は、様々な立場、思想の人がノレる展示にしてほしいという批判です。そうした批判についてはどう感じていますか?

村山 そこはさっき話した、文化芸術支援の考え方に含まれる問題かなと思います。やっぱり公金を使うことは、パブリックに責任を問われることで、抗議があれば応じなければならない。

ただ、ここには日本の特殊な事情もありますよね。日本はヨーロッパやアメリカに比べるとアートマーケットがとても小さい。アーティストが自分の表現をぶつけるチャンス、大きい仕事をするチャンスが、地域芸術祭のような、公の予算がつく場しかないという実態がある。そういう場で、万人受けする優しい作品しか展示できないとなると、アーティストは非常に残念なわけです。

要するに、公金に対する責任意識はある一方で、それによって自分の表現を丸くすることはしたくない。この作家心理と、何十万という鑑賞者の期待との間のギャップって、埋めようがないのかもしれない。そう悟ったなら、アーティストは芸術祭から降りるでしょうね。今回の芸術監督の思惑としては、平たく言えば政治的な表現を公金で展示できる状況を作りたかったわけですよね。僕も、公金が出ているからこそ、キレキレの展示が見たいと思いますよ。政治性を公の展示で成立させる工夫も含めてね。その結果にたいしては、批判は受ける。ただ、展示中止では元も子もないわけで、その表現を守る戦略や、その表現によって驚きとともに賛同を得られるよう試みるキュレーションが、もっと工夫されていくべきかなと思います。

HZ 議論が起こること自体はネガティブなことじゃありませんよね。見た人に考察を促すようなものがないと、それはなんていうか、展示としては平板なものになってしまいますから。

村山 そうそう。もちろん、そんなのばかりじゃ疲れちゃうけど。それに、私設のギャラリーでは構わないって言うけど、見にこないじゃん、ていう(笑)

HZ (笑)。まあ、でもそこは重要なポイントで、今回、僕は外部の、多少なりともアートに関心のある人間として、自分自身、日本のアートシーンを支える努力をしてきていないということを痛感しましたね。アーティストを応援する、アーティストたちがもっとのびのびと表現をできるだけの環境を作る上で、その支援を十分にしてきたか、といえば、まあやってない。最終的な結果だけを見てあれこれ言っていることの問題を自分自身にも感じました。だから、これは観客自身が抱えている問題だとも思います。日本のアートシーンをどうしていきたいのか。税金をあてにすることが難しくなってきたのだとしたら、市井のアートファンにできることはなにか。

村山 まあ、一人の鑑賞者として、ヤバい展示を観たいというのは率直にありますよね。パブリックな美術館でもプライベートなギャラリーでも、どっちでもいいんだけど、現状には歯痒さを感じます。

HZ ところで、大事なことを聞き忘れていました。不自由展で問題とされた作品に関しては、悟郎さんはどう評価されているんです?

村山 そうですねえ(笑)。「平和の少女像」に関して言えば、あの作品には闘い抜いてきた歴史があると思うんですよ。元々は韓国が軍事政権だった時から、キム夫妻は彫刻家として活動していて、当時は韓国政府が逆に慰安婦像についてネガティブな態度を取っていたわけですよね。韓国政府自体が戦中のことを問題にすることを望んでいなかった。だから当初は、日本に向けてというより、自国の政府に向けたアクティビズムだった。それがだんだんと市民権を得てここまできた。戦中の問題を扱うことが難しかった時代から、社会と闘い続けてきた作品として「平和の少女像」は育ってきた。たしかに、現在、慰安婦像が日本を責めるための政治的なモチーフにもなってはいますが、ただ、そうした闘いを生き抜いてきた作品だからこそ、非常に強いロジックを持っているように思う。

たとえば、キム夫妻は韓国軍の問題についても、取り組んでいますよね。ベトナムピエタの彫刻は、その一つでしょう。そうした意味でも、あの像には説得力がある。それはやっぱり鑑賞者に伝わるんです。今回の騒動においても、最初こそ批判が目立ちましたが、だんだん言われなくなっていった。それはあの彫刻を擁護する人たちの勢いと共に、戦下におけるセックススレイブという普遍的な主題を問うているからだと思うんです。

で……それに対して、大浦信行さんの「遠近を抱えてpartⅡ」はどうだったかという話ですが、僕はあの作品に関して擁護の仕方がわからない。天皇をモチーフに日本人である作者の実存を問うているということが、ではありません。あの作品や展示のロジックが弱いのです。そこには不満を覚えました。実際、アーティストが抗議電話に対応する「Jアートコールセンター」で、僕も電話番をしたとき、「平和の少女像」に関しては、先ほどしたような説明をできるんです。すると向こうもやがて「そうか」となる。一方、大浦さんの作品になると「作家はこう言ってるけど、実際よく分からない」としか言えないんですよ(笑)。だんだん、自分はなんの弁解をしているんだ、となってくるわけです。

大浦さん自身は、あの作品によって天皇制を批判しているわけではないとは言っている。しかし、作品内には天皇のコラージュ作品の図版を燃やしているシーンがある。ところが背景を探ってゆくと、そのシーンというのは、作者がかつて富山県美術館で体験した検閲と、天皇の肖像を含む図版が収められた展覧会カタログが焼却処分になったという経験に基づいている。ここまではわかる。ただ、その映像でその図版を燃やしている人は若い女性で、その女性は従軍看護婦の役という設定になってる。しかも、焼却炉ではなくガスバーナーで燃やしている。大浦さんは、その女性に自らを託して投影したのだと言う。作者の天皇をめぐった実存が主題になっていることは非常に重要だと思いますが、記号操作と経験的背景とが混成していて、しかも、それらの映像はもともと二つの映画のショットを再編したものだという。

映画のダイジェスト版が映像詩のように編集されている、と観ることもできなくはない。けれど、こういう絵を撮りたいという欲望が先走った粗い映像にも感じるわけです。まず、映画全編を観せないとダメでしょう。だから、天皇云々に僕はこだわりないんだけど、作品としては困惑する。もちろん、論理的に破綻しているかのように見える作品があったっていいわけですし、実存というのはそういう混乱のなかにあるのかもしれないけど。

HZ なるほど(笑)。大浦さんの作品については、実際に展示中止となったのは映像内で燃やされている図版の方であって、それでいうと、今回の表現の不自由展の基本コンセプトからも、微妙に逸脱していましたしね。

村山 そう。本当に、俺がやりたいからやる!みたいなノリが。悪いけど、そう感じる。作品からも、展示にいたる作家の姿勢にしても。企画主旨を無視して新作を出すとか、資料展示はダメだって言いながら映画のダイジェスト版を展示するとか。無茶苦茶ですよね。やりたいからやるという衝動は素晴らしいんだけどね。擁護するのはたいへんですよね。

HZ あと、個人的に感じたことは、作品の組み合わせによって生じる意味について、どこまで意図的だったのだろうか、という疑問は感じましたね。この作品とこの作品が並ぶと、一体どういう意味が立ち上がってくるのか、というポイントです。たとえば、「平和の少女像」と「遠近を抱えてpatⅡ」がSNS上で並置された時、さきほど悟郎さんが説明してくれたような、「平和の少女像」が本来持っている複数のコンテクストが単一化されてしまう。天皇の肖像を燃やされてる横に慰安婦像が立てられている、という状況は、視覚的にかなり刺激的ですし、言っちゃえばベタなんです。いわゆるステレオタイプな「反日」のイメージがどうしても脳裏をかすめる。当然、SNS上に並置された画像のイメージのみに基づいてリアクションすること自体に問題もあるわけですが、現実として、すでに世界はそのように動いているわけです。それを踏まえていなかったのだろうか、と考えると、今度は津田芸術監督の顔が浮かぶ。あの人がSNSの機微を熟知していないわけがない。すると、思想的な問題は別としても「煽り」的には見えてしまう。これは、それぞれの作品にとっても不幸なことだなと感じました。

村山 記号の羅列でも何でも、これとこれが並んだら別の意味になるという構成力がありますからね。展示中止になったものを集めただけで、各作品は独立している、と言い切ることに、合理性があるのかという。その点に関しては、僕はやっぱり、あの作品群が並ぶことによって構成される意味について、企画者が積極的に語るべきだと思います。不自由展実行委員会と芸術監督で座談会やればいいですよね。展示作品を選ぶ上で、それらがどう組み合わさって、どういう意味を成すのかということについて。

HZ そうですね。さっき政府が本音と建前を使い分けている、という話がありましたが、やはりこちら側にもその部分はあって、「表現の不自由」というテーマそのものが建前のように見えてしまったところはある。あるいは、それは戦略だったのかもしれませんが、そのように見えてしまう設計がなされていたことで、結局、議論全体が空転してしまった感じはあります。

さて…、そろそろ締めましょうか(笑)。もう3時間以上、話し続けています。大晦日にこれ以上、悟郎さんの時間を奪ってしまうのも申し訳ない。そこで最後の質問です。今回、あらためて「表現の自由」が問われることになりました。悟郎さんは、この「表現の自由」というものを、どう考えますか?

村山 今回、「あいちプロトコル」のような国際芸術祭の行動指針も作りましたが、あらためて国際芸術祭という場所、そこで何が生み出せるのか、自分たちの民主主義ベースだけで考えず、異なる文化が接触する地点として考えてゆかなければならないと、今、思っています。「表現の自由」が最終的に出てくる局面は確実にあるんですが、ただ、「表現の自由」一点張りでいくというのも面白くない。そうではなく、異なる表現に対する間文化性(inter culture)を交差させていくことが、重要になるんじゃないかと思っています。

どういうことかというと、今回、韓国のアーティストが日本の芸術祭へ参加が決まった時に、自国ではOKの出ないプランが実現できて嬉しいと話をしていたんですね。つまり、「表現の自由」という法規範ひとつをとっても、各国に差異があり、そうした「表現の自由」における間文化的な差異を存分に活かしたキュレーションができると思うんです。たとえば、日本と韓国のある二都市間で国際芸術祭を開催して、日本のアーティストは日本でやれないことを韓国で、韓国のアーティストは韓国でやれないことを日本で、それぞれ発表するようなキュレーション。後出しのアイデアですが、「表現の自由」をもし国際芸術祭でテーマにするならば、今回のようなドメスティックな形ではなく、国際的な表現の間文化性を僕は見たかった。これを一つの契機に、「表現の自由」だけではなく、国際芸術祭という場のあり方についても、もう一回捉え直していくということが必要なんだと思います。

HZ そうですね。貴重なお話をありがとうございました。それでは、良いお年を。

(2019年12月31日収録/インタビュー・辻陽介)

村山悟郎 むらやま・ごろう/1983年、東京生まれ。アーティスト。博士(美術)。自己組織的なプロセスやパターンを、絵画やドローイングをとおして表現している。http://goromurayama.com/

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美