死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》、現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

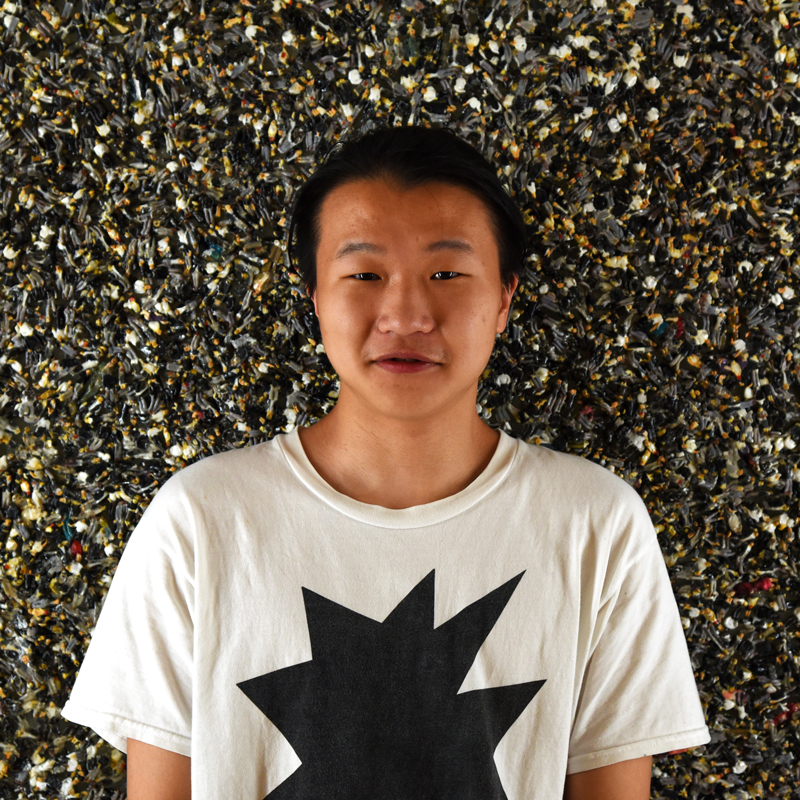

弱冠23歳という馬嘉豪は、18歳から日本に移り住み、祖国中国への違和感や日本文化への興味から社会的なテーマを扱った作品に挑み続けている。コロナ禍にあって、中国出身の若手アーティストは何を思っているのか? ケロッピー前田が馬嘉豪に話を訊いた。

中国・西安出身の現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ Ma Jiahao)の個展『燎(リャオ)』が阿佐ヶ谷のTAV GALLERYにて開催された(2020. 5/29 – 6/14)。ここで彼の大作《地獄の門(危墙之下)》(2020)が初のお披露目となったのだ。https://tavgallery.com/liao/

本来なら、この大作は2020年春の「アートフェア東京 2020」で発表される予定であった。新型コロナウイルス感染防止のため、春のフェアが中止となったことは残念であったが、中国からはじまったパンデミックという状況下にあって、彼の大作《地獄の門》の重厚で不気味な存在感はますます際立ってみえた。

展示空間に入ると、薄っすらとスモークが焚かれ、高さ2メートルの黒くどっしりとした金属製の大きな門が重い扉をいくらか開けて佇んでいた。その門のなかを覗き込もうと近づくと、入口は骸骨の腕で装飾され、扉一面に人型の小さなフィギュアが密集して貼り付けられている。その数は、京都アニメーション放火殺人事件など作品のモチーフとした事件や災害による死者数の合計約2万7千人であるという。だが、その数は2020年1月末以降の新型コロナウイルスによる死者数によって、あっさりと超えられてしまっている。同じ空間に展示された垂直に伸びる人垣の塔は、火災で全焼したパリのノートルダム大聖堂をモチーフとしている。その塔は門のてっぺんに装着されるべきものであったが、傍の展示台の乗せられ、展示空間そのものが大作《地獄の門》のインスタレーションとなっていた。

弱冠23歳という馬嘉豪は、18歳から日本に移り住み、美大で学びながら、祖国中国への違和感や日本文化への興味から社会的なテーマを扱った作品に挑み続けている。第4回CAF賞入選、第22回岡本太郎現代芸術賞入選、多摩美術大学福沢一郎賞受賞などの受賞歴を持ち、中国と日本という二つの異なる視点から表現と自由、検閲とタブーなどの際どいテーマにも挑み、大いに注目される存在となっている。

コロナ禍にあって、中国出身の若手アーティストは何を思い、何を表現していこうというか? 馬嘉豪に聞いた。

(写真・文/ケロッピー前田)

《危墙之下》の展示風景

中国の美術予備校で体験した地獄のようなデッサンの特訓

―最初、日本に来た理由はなんでしょうか?

「日本のアニメが大好きでした。アニメーターになりたくて日本に来たのですが、日本語学校の先生に大学に行くことを勧められ、多摩美の油絵科に入りました。女子高生といっしょに授業を受けられたので、美術予備校には熱心に通いました」

―中国で日本のアニメは観れるんですか?

「僕が子供の頃は観れました。2003年以降、中国でもアニメが作られるようになって、文化的な洗脳が強いという理由で日本のアニメは禁止になりました。とはいえ、観れていたときでさえ、10年前の古い作品でエッチなシーンや内容の一部はカット、『新世紀エヴァンゲリオン』は最初の3話、『NARUTO – ナルト-』は最初の5話までしか放送されません。そのかわり、同じものが何度も繰り返し再放送さていました」

―共産圏は美術教育に熱心な印象がありますがどうでしょう?

「普通科の学校では試験がない美術や体育はいい加減です。中国の美術予備校に通いましたが、地獄のようなデッサンの特訓が連日続きます。一万人が受験して、たった100人しか合格しないので、とても厳しい試験なんです。その上、社会主義的な美術教育を叩き込まれて、幸運にも美大に行けても、卒業後、半分は予備校の先生に、残りの半分は金持ちの肖像画を描く画家になります。日本に来なかったら、現代美術はできなかったと思います」

《♡♡♡》2020

―現代美術をやろうと思ったきっかけはなんでしょうか?

「印象的な作品のひとつに、2015年、東京都現代美術館の企画展で発表された会田誠一家の《檄》があります。大型の布に毛筆で文章が書かれていましたが、自分にとっては『これは美術か、美術じゃないか』という問題を考えるきっかけでした。その作品が社会的なものをテーマにしていることがわかってくると『これこそが自分がやりたいことなんじゃないか』と思うようになりました。そのあと、TAV GALLERYの佐藤栄祐くんと知り合って、個展をやらせてもらえることになったんです」

―2018年の初個展『霾(バイ)PM2.5』ですね。

「『中国とはなんだろう』と考えたとき、ちょうど『PM2.5』がニュースになっていたんです。北京などの都市部で高濃度のPM2.5(微小粒子状物質)による大気汚染が深刻な問題となっていました。東京のギャラリーに、中国と同じ大気汚染の状態を作ってみようと思いました。それでも作品のコンセプトは、煙のなかを彼女と歩くというロマンチックなものだったんです」

―実際には、大気汚染のPM2.5の香りと煙をギャラリー内で再現するというものでした。来場者全員にマスクを配って、誰もが煙を掻き分けながら鑑賞しなければいけないという。

「そうですね。今回も小作品で再現しています。PM2.5を詰めて密閉した箱のなかで、僕の初恋のときのラブレターを燃やしています」

《霧の中を》2018

現代の日本を最もリアルに象徴するものは「満員電車」

―今回の大作《地獄の門(危墙之下)》について解説してください。

「最初のアイディアは災害でした。日本は災害が多いので、それをテーマに《地獄の門》を作ろうと思ったのです。ロダンの《地獄の門》は有名ですが、あれは絶対に開けてはいけないもの。でも、僕はその門を開けてしまいたかった。人類が終わるくらいの災害が来るんだろうと思っていたら、コロナが来ちゃったんです。僕の《地獄の門》は人がたくさん死んだ事件や災害をモチーフに、その死者数と同じ数の人型フィギュアを密集させて貼り付けています。その総数は約2万7千人でしたが、2020年1月末に新型コロナウイルスが世間を騒がせるようになると、どんどん死者は増え続け、あっさりとその数を超えてしまいました。そのことで《地獄の門》のコンセプトはコロナと融合していったんです」

《危墙之下》2020

―《地獄の門》を開けてしまったからでしょうか?

「そうかもしれません。制作中もずっと《地獄の門》が開いたら、どうなるだろうと考えていました。人は死んだとき、もといたところに戻るのなら、母親の女性器なんじゃないか。つまり、僕にとって、《地獄の門》は女性器でもあるんです」

《危墙之下》の部分

―馬嘉豪さんの作品は、大量に「密」になった人型のフィギュアに特徴があります。

「現代の日本を最もリアルに象徴するものは『満員電車』だと思っています。中国も集団社会だけど、すごく個人主義が強いんです。それに比べて、日本は他人の意見をすごく気にします。試しに満員電車に乗ってみたことがありますが、本当に息苦しく、すごく圧迫されて、まったく何も考えられなくなってしまいました」

《the last straw 》2019

《the last straw》の部分

―そのアイディアは今回の《地獄の門》にも活かされていますね。

「僕が思ったのは、テレビのニュースで災害などを報道するとき、死者数ばかりが強調されることでした。それは、死者に対する数の暴力ではないのか。だから、あえて僕は死者数にこだわり、それを人型フィギュアの数で再現することで、現代社会の『数の暴力装置』を示そうとしています」

―《地獄の門》という作品のなかに、ノートルダム寺院火災や京都アニメーション火災殺人事件など、様々なモチーフが含まれています。

「ロダンも《地獄の門》を作るとき、最初に完成をイメージするのではなく、それぞれの小さな作品を組み上げていったといいます。ロダンの最も有名な作品《考える人》は《地獄の門》の一部だったんです。僕も小作品を組み上げて仕上げています。よく見てもらえると、涼宮ハルヒのフィギュア、中国を象徴する豚、日本を象徴する土下座のポーズ、難民船や行方不明になったマレーシア航空機、売春の客引きと足を開く下半身だけの女など、この世にあふれる多様なモチーフが詰まっています」

《危墙之下》の部分

―今回の個展では、パフォーマンスも行いましたね。

「2つのパフォーマンスを披露しました。ひとつは、男女2人が力づくで僕をギャラリーから外に連れ出そうとするもので、『自由を奪う』ということがテーマでした。2人だから、僕がどんなに抵抗しても結局は外に出されてしまいます。もうひとつは詩の朗読ですが、僕は耳栓と目隠し、さらに詩が書かれた紙を口に含み、モグモグさせながら朗読しました。北島(ウェタオ)という中国人が書いた『回答』で、毛沢東時代の終わり、そろそろ経済的な自由が到来するかと思われた時期に、現状に対する疑問を空や海に問うているものです」

※http://faculty.ndhu.edu.tw/~e-poem/poemroad/bei-dau/2005/12/07/回答/

《魅離都市》2018

天安門事件はすでに消費されている

―中国人アーティストで注目している人はいますか?

「たとえば、赵赵(ザオ・ザオ、Zhao Zhao)は、すごく面白い。北京から4千kmを旅し、100kmの電気延長コードをひいて、タクラマカン砂漠においた冷蔵庫で冷えたビールを飲むというパフォーマンスをやりました。もう一人は張洹(ジャン・ホアン Zhang Huan)で、自分の顔に先祖や家族の名前を書いて真っ黒になったり、本物の肉を筋肉のように纏ってみせたりする作品が有名です。3年前にチベット仏教の修行をすると言って、アートから離れてしまいました。さらに葛宇路(グゥ・ユルー Ge Yulu)は、中国の名前がない道に勝手に自分の名前の道路標識を立てることで、いくつかの道が本当にそう名付けられています。道路標識があると、人々はその通りにネットに書き込むので、それらの道の名前は本当に「葛宇路」になってしまいました」

―葛宇路さんは、あいちトリエンナーレに出展していました。ところで、中国における社会的なテーマといえば、まず天安門事件が思い浮かびます。

「6月4日は天安門事件の日で、その日、中国国内ではネットが繋がらなくなります。実際に天安門に行くと、その日だけ、身分証明書を登録しなければいけないんです。ある人が天安門前で自分の顔を繰り返し殴るという動画を撮っていました。普段は問題なかったのに、天安門事件の日にも同じことをやったらすぐに逮捕されて、3年間拘留されました。釈放されてからは、天安門事件の日が近くなると、彼のところに政府の人が来て、天安門に行けないように他の場所に旅行に連れて行かれます。彼は、その一部始終をYouTubeで配信しているんです。その動画は中国以外であれば、誰でも見れるものです」

―天安門広場の監視員と同じ格好をして、まんまと本物の監視員と入れ替わってしまった人の動画もあるそうですね。中国というと規制が厳しいイメージが先行しますが、ルールに縛られていることでシステムには想定外のバグがあるようにも思います。

「天安門事件はすでに消費されているから、僕らの世代は規制の曖昧さをテーマにした方が面白い。直接的だと当局が怒るけど、悪ふざけや遊びの要素があると楽しい。表現には常に制約があるものだから、規制のなかで自由の幅を広げていきたいんです」

―日本でも表現規制の問題は様々な形で議論されています。

「作家は自由を目指しているのか、『自由』というテーマそのものを消費しているのか、どっちなのだろうかと思うことがあります。つまり、『自由』をテーマにしていることがすでに自由じゃないんです」

―ポストパンデミックも見据え、これからの展望はどうでしょうか?

「百年後、二百年後を考えると、社会がどのように変わっているのかはまったくわかりません。いまの基準で作った作品は、半分以上はまったく意味がなくなってしまうんじゃないんでしょうか。それは怖いですよね。僕が表現したいことは、いまの社会に対して発信していくものではあるけど、未来に対してのメッセージになっていることも大事なことだと思っています」

―ありがとうございます。これからのますますご活躍を応援しております。

馬嘉豪(マ・ジャホウ)、《the last straw》の前で

(写真・文/ケロッピー前田)

馬嘉豪 (マ・ジャホウ) Ma Jiahao

1996年 中華人民共和国・西安出身

2015年 来日

2016年 多摩美術大学油絵学科入学

2017年 第4回CAF賞入選

2018年 初個展「霾(PM2.5)」(TAV GALLERY)

2019年 第22回岡本太郎現代芸術賞入選

2020年 多摩美術大学油学科卒業予定

✴︎✴︎✴︎

ケロッピー前田 1965年、東京都生まれ。千葉大学工学部卒、白夜書房(のちにコアマガジン)を経てフリーに。世界のカウンターカルチャーを現場レポート、若者向けカルチャー誌『BURST』(白夜書房/コアマガジン)などで活躍し、海外の身体改造の最前線を日本に紹介してきた。その活動はTBS人気番組「クレイジージャーニー」で取り上げられ話題となる。著書に『CRAZY TRIP 今を生き抜くための”最果て”世界の旅』(三才ブックス)や、本名の前田亮一名義による『今を生き抜くための70年代オカルト』(光文社新書)など。新著の自叙伝的世界紀行『クレイジーカルチャー紀行』(KADOKAWA)が2019年2月22日発売! https://amzn.to/2t1lpxU

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎