子どもではなく類縁関係をつくろう──サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

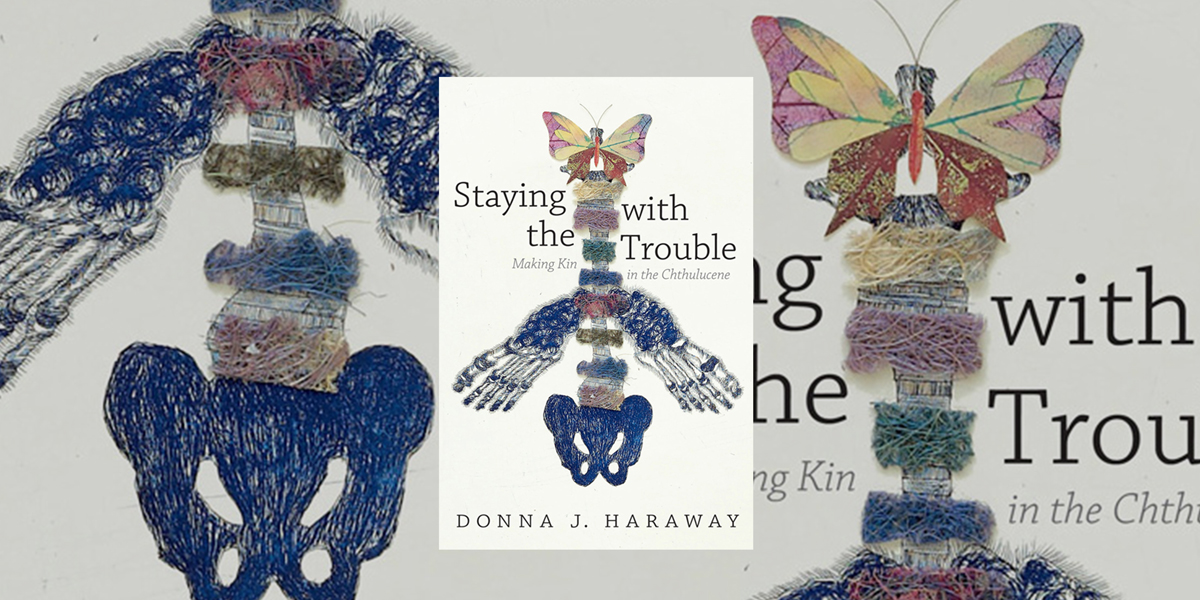

2016年に出版されたダナ・ハラウェイ氏の二冊の本『Manifestly Haraway』、『Staying with the Trouble』をめぐって、同年8月に行われたハラウェイ氏本人へのインタビュー。次なる千年紀を「今ここ」にあるものとして生きること、そのための指針を探る。

“Make kin not babies(子どもではなく類縁関係をつくろう)”

これはサイボーグや伴侶種などで知られる思想家ダナ・ハラウェイ氏がここ数年提示しつづけてきたスローガンである。その念頭にあるのは、2000年代に大気化学者のパウル・クルッツェンらによって完新世に続く地質学的年代として提唱された「人新世」という言葉、そして、その言葉が端的に示している、人間を主たるアクターとする、大規模かつ不可逆的な気候変動と環境破壊である。さらにハラウェイ氏は、人類がアクターとして突出した人新世と並走しつつこれを多種共生

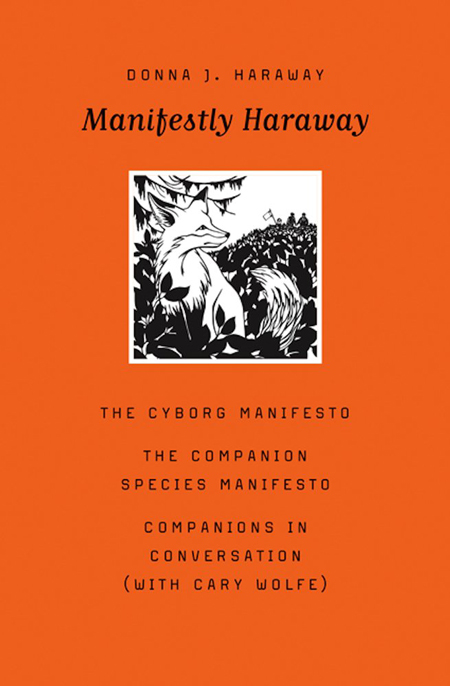

こうしたハラウェイ氏の思索はいずれも大胆で魅力的だ。しかし、残念ながら現状ではハラウェイ氏の近年の著作は邦訳されておらず、日本語でアクセスできる情報は限られたものとなってしまっている。そこで本欄では、ハラウェイ氏の許可のもと、2016年に出版されたハラウェイ氏の二冊の本『Manifestly Haraway』、『Staying with the Trouble』(いずれも未邦訳)をめぐって、同年8月に行われたハラウェイ氏本人へのインタビュー「Staying with the Manifesto : An Interview with Donna Haraway」を翻訳、掲載したい。次なる千年紀を「今ここ」にあるものとして生きること、そのための指針をハラウェイ氏の言葉に探る。(HZ)

マニフェストと共にとどまること

──ダナ・ハラウェイを迎えて──

聞き手:サラ・フランクリン(ケンブリッジ大学)

翻訳:逆卷しとね

概要

ダナ・ハラウェイの新刊 Manifestly Haraway の上梓は、彼女が手がけたもっとも影響力のある論文のうち2編をならべて見比べる機会であるだけではなく、過去数十年にわたる彼女の仕事を貫くテーマのいくつかを見直すきっかけでもある。ハラウェイを迎えた本インタヴューでは、フェミニズム科学論の研究者であるサラ・フランクリンが、〔2016年当時〕最新刊である Staying with the Trouble に内在する比較的最近のテーマに迫るのはもちろんのこと、発生学や霊長類学に関する初期の仕事のいくつかを振り返りつつ、ハラウェイの仕事のキータームのいくつかを詳しく検討する。

キーワード

資本新世(Capitalocene)、堆肥体(compost)、サイボーグ(cyborg)、奇譚(fabulation)、再生産=生殖(reproduction)

はじめに

ダナ・ハラウェイは、多作かつ影響力のある20世紀の理論家のなかでも指折りの存在であり、そのあまたある公刊物を手にする読者層は、2千年紀の曲がり角を境に、地球全域へと次第に広がってきた。社会的不公平、地球環境の悪化、大量絶滅という出来事、そして経済的な階層分化の深まりが幾重にも交差している状況に対する、果断なまでに独創的な応答を必要とする時代が続くなか、ハラウェイの独特な意見は未だかつてないほど喫緊かつ不可欠なものとなってきている。

2016年に上梓された待望の2冊は、ハラウェイの研究が力強い貢献を成し続けている事実を裏書きしている。その貢献は、互いに生き延びることのできる未来へ向かう世界の制作実践(world-making)を実現に近づけようとする、包括的な政治のありかたをなんとか明文化しようという取り組みに宛てられている。

本インタヴューは、2016年8月に行われた。当時はハラウェイの最重要エッセーのうちの2編と、叢書の編集者、ケアリー・ウルフによるインタヴューを一冊にまとめたManifestly Haraway (Minnesota, 2016)の出版直後であり、ハラウェイ最新の単著Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (Duke, 2016)上梓の直前だった。本インタヴューでは、幅広い背景を持つ読者が仕事の内容面はもちろんその形式面からも閃きを引き出すことを可能にしてきた、コアとなるテーマ、キーワード、そして決め手となる執筆実践について、ハラウェイ作品の長きにわたる読者でありファンであるサラ・フランクリンが、詳しく検討する。

ヒューマン、ポスト・ヒューマン、堆肥体

サラ・フランクリン〔以下、SFと略記〕 私が訊いてみたかった最初の用語は、叢書のタイトルです。この本〔Manifestly Haraway〕はポスト・ヒューマニティーズ叢書で出版されていますが、あなたは昔、「ポスト・ヒューマン」【原註1】という言葉に関してはいくらか留保があるとおっしゃっていましたよね。この用語について、それからこれが役に立つ理由、そして役に立たない理由について、よろしければ少々お話していただけますでしょうか?

Manifestly Haraway (Minnesota, 2016)

ダナ・ハラウェイ〔以下、DHと略記〕 「ポスト・ヒューマン」は全然役に立たないと思いますよ。というのも日常会話でこの言葉が使われるとき、加熱する宇宙開発競争とその競争のあとの時代を画するタイプの人間、つまり最終的に辿るべき道を探しに地球から旅立つようなたぐいの人間のことを意味するからです。根底では目的論的な用語なんですよ、「ポスト・ヒューマン」という言葉は。

でも「ポスト・ヒューマニズム」となると話は全然別です。「ポスト・ヒューマニズム」に全然違う意味があるのは明らかですから。ここでの接頭辞「ポスト」は、ヒューマニズムのさまざまな歴史・意味あい・可能性・暴力・明るい見通しを精査し問い質す、ある種の目印です。ヒューマニズムにはひどくこんがらがった歴史がありますからね。だからわたしには、「ポスト・ヒューマニズム」をまるごと批判するつもりはこれっぽっちもありません。できるわけがないじゃないですか。これまで、それはそれは豊かな仕事を集約した用語だったわけですから。

とはいえですよ、ポスト・ヒューマニズムという用語に満足しているわけではありません。ただ、この用語のおかげで仕事が捗る人たちとの同僚関係や友情、連帯に感謝の念のようなものはあるんですけどね。それでね、わたしがポスト・ヒューマニズムよりずっと好きなのは、ラステン[ホグネス、ハラウェイのパートナー]が提案してくれた、「堆肥体」(compost)という用語なんです。【訳註1】 それから「人間」(human)という用語についてですが、もちろん語源的に言えばですね、可能性は山ほど(山ほどはないね!)あるわけなんですけど、方向性は限られています。たとえば、humanなら‘homo-’ 〔「同じ」「似ている」という含意。「ひとつになる」という意味のインド・ヨーロッパ語源sem-に由来〕の方向がありますが、その場合わたしは、‘Homo’という男根的キャラがしなびてしまうという悲惨なたとえ話のようなものを、この語根(root word)に担わせるようにします。‘Homo’というのは、上を見上げていたと思ったら悲惨なことに倒れこんでしなびてしまう「男性」(Man)と同義なんですね。

‘homo-’の根っこにあるものはなんというか……、わたしは人間例外主義のことを言うために‘homo-’を使うんです。つまり、経験する偶発事がどんなものだろうが、お構いなくその〔人間という〕カテゴリーに回収してしまうような、根本的に男らしさに基づいた人間の単独性ですね。 ‘homo-’の根底にあるのは、言語や民族性、肌の色がなんであろうがことごとく一緒くたにするヨーロッパ(Euro)ですし、基本的には、そこにあるあらゆる言葉の響きからして植民地化の用語なんですね。わたしは‘homo-’にそういう役割を担わせています。

翻って、‘homo-’と同じぐらい簡単に、いや実際‘homo-’よりも簡単なんですけど、土の人=腐植(humus)や土壌のほうへ、大地に属する生物/非生物の作用である多種共生(multispecies)のほうへ、つまり大地のなかにいて、大地の一部であり、大地のために存在する、地に足のついたものたち(the earthly ones)のほうへ、人間的なもの(the human)を向かわせることもできます。腐植は土壌と堆肥のなかでつくられるものですし、それは大地を育むことになる生物のためにあるものです。

だからわたしが「堆肥体」というときは、もちろんジョークではあるんですけど、ジョークにはとどまらない。「堆肥体」は、いろんなカテゴリーにあんまりとらわれすぎないようにし、いろんなカテゴリーが世界の複雑怪奇と気軽に折り合ってしまわないようにするための用語です。でもわたしがとても愛着をもっている「腐植」という用語のほうは、わたしたちが一緒につくるものであり、堆肥のなかのときと同じように、わたしたちが一緒に生成していくなにかなんですね。わたしたちは本当に、一緒に存在している。

だから、「伴侶」(companion)という言葉はわたしにとってとても大事なんですよ。伴侶は、伴侶種(companion species)のなかで共に伴侶として生成していく過程(a companioning with)のことです。ペットのことじゃありません。ペットもたいていは伴侶種ではあるんですけどね。【訳註2】 そうではなくてこれは、伴侶として生成していく過程、共に連れだって存在しているということ、食卓を共にすることに関する言葉です。そしてわたしたちが一緒の食卓についているのは、堆肥のなかなんですね。そこにはわたしたちが死んでいく過程でわたしたちを土へ戻してくれる者たちも含まれています。わたしが「堆肥体」という言葉が好きなのは、生だけではなく死のプロセスが含まれているからなんです。【訳註3】 堆肥のなかにいるとしたら、有限性と死の宿命の問いは無視できない。でもそれは落ち込んだり、悲しみに暮れたりするようなことではありません。将来、大地へとわたしたちの肉体を戻してくれる者たちは、堆肥を制作する過程にいるのですから。

でもポスト・ヒューマニズムはそうなっていない。あなた〔サラ・フランクリン〕がなんとかしなきゃ。「ポスト・ヒューマニズム」は理論的な言説、それもすんごく大事な言説にしっかり結びついているんですよ。つまり生きさせることと死なせることの問題。誰が使い捨てされていい存在で、誰が人間にカウントされるのかという問い。とっても大事なことがポスト‐ヒューマニズムという記号のもとで起こってきたというのは認めます。でも、もっと広い視野で見ると堆肥と一緒に働いているし、これによって働かされているようにわたしは感じるというだけの話です。ところで、ラステンが朝食の席で発案したひとつのジョークなんですけどね、僕たちにあるのは人間性(human-ities)ではなく、腐植性(humus-ities)だね、って。

【原註1】「ポスト・ヒューマニズム」批判の議論についてはHaraway (2004,2006)を参照。

【訳註1】compostを「堆肥体」と訳す理由は、これが人類やポスト・ヒューマンに内在する人間例外主義と目的論志向を批判し、土を介した関係と身体の可能性を引き出す、多種共生時代のアクターとしての人間を示す用語だからである。Compostには、humanの語源であるhumus(ラテン語で「土」)やguman(インド-ヨーロッパ祖語ghomon、「地の人」)に訴えかけるという狙いもあるだろう。本インタヴューでも話題のひとつとなっている(多種の生物/非生物、技術、生物学的実体、アート作品、精霊、神話上の生きものなども含む)「地と共にある者たち(chthonic ones)」のなかにいる人間を指すのが「堆肥体」である。詳しくはStaying with the Troubleに譲るが、以上の理由により、compostが現生人類に対して使われる場合は「堆肥体」、一般的な堆肥を指す場合は「堆肥」と訳し分けている。いずれにせよ、ジョークとしてのユーモア感覚を忘れずに。

【訳註2】「愛玩動物や飼育されている動物一般を指す伴侶動物は、主人であるヒトとそれにつき従う動物のペアリングを前提にしているが、伴侶種は「1+1」という足し算自体を破産させる」(逆卷しとね「喰らって喰らわれて消化不良のままの「わたしたち」――ダナ・ハラウェイと共生の思想――」、『たぐい Vol.1』、亜紀書房、56)。伴侶種は、イヌとヒトのような予め分けられたカテゴリー(飼い主/伴侶動物)を出発点とするのではなく、なんであれ同等の伴侶の関係に引き込み、互いが互いを予測不可能なかたちで微視的にも大局的にもつくり変えながら、未決の存在へと一緒に生成していく接触領域を指す用語。根底には、本インタヴューでも語られている「同じものの再生産」、すなわち人間という種を再生産し、人間例外主義を維持する生物学的種の概念に対する批判がある。本インタヴュー中に登場する「遺伝子の水平伝播」も同様の趣旨である。拙稿を参照。

【訳註3】遺体を土葬するのではなく、微生物の作用によって分解し堆肥化する技術も登場している。https://www.afpbb.com/articles/-/3226160

SF そりゃいい。腐植大学(Humiversities)ですか!

DH 腐植の話にしちゃえば、アカデミアも全然違うニュアンスになりますよね。

SF ええ、堆肥はもともと今日の話のリストのずっと下のほうにあったんですけど、この話になってから、あなたのキャリアの最初期から題材になってきたたくさんのことをとても豊かに表現してくれる語彙に、堆肥がなっているように本当に思えてきました。とても土臭い語彙ですね。想定内・想定外両方の相互作用に関係しているし、生死両面に関係している。人間的なものとその他大勢との共生(symbiosis)にも関係している。これはいわば、あなたなら世俗的な倫理性(quotidian ethicality)と呼ぶような話題なのは間違いないですね。つまり、どのように人は堆肥づくりを実践するのか、そもそも堆肥づくりを実践しているのか、堆肥盛り(compost pile)【訳註4】がうちにあるのか、堆肥の生成(composting)についてどう思っているのか。そういう問題ですよね。

DH まあ、ダメな堆肥をつくることもできるわけなんですけど、それもまたいいな、と。堆肥にまつわるそういうものが好きなんです。自分の堆肥をほったらかすこともできる。その中に入れちゃいけないもの、たとえば食肉産業の(もっというと、オーガニックの)肉を入れることもできる。【訳註5】 堆肥のかき混ぜがうまくいかないこともある。変なところに置いてしまって、堆肥に近づけてはまずい生きものを引き寄せてしまうこともあるでしょう。しかしたとえばアライグマのような生きものの生活は人間の存在によって脅かされもすれば、他の生きものを脅かしてもいる。堆肥は作用が生じている場、形成と分解が起こっている場なのですが、同時に失敗の場、それも犯罪的な過失が起こる場でもありうる。堆肥は下手くそに実践する場ともなりうる。でもわたしは堆肥のそういうところがいいなと。我が身を振り返っても、これまで失敗に終わった堆肥盛りもあったんですからね!

【訳註4】さまざまな材料を次々と積んでできた堆肥の山のこと。

【訳註5】抗生物質やホルモン剤等を家畜に投与してつくられるのが食肉産業の食肉。そのような薬剤を使用しないでつくられるのがオーガニックな食肉。

SF よかった。ちょうど訊こうとしていたんですよ。今、お宅には堆肥盛りが1か所あるんですか?

DH 3か所あります。ひとつは市が提供してくれた、蓋つきのこの目立つ黒の容器のなかにあって、うちの台所から出るゴミはだいたいここです。うちが持っているのは容器、セラミック製の容器、いや、そうじゃなくてステンレス製でした。前のセラミックの容器は大きさが足りなかったんだった。それでステンレス製のやつはシンクの上にあって、一旦そこに置いておいてから、さっきの蓋つきの堆肥盛りへと歩いて持って行っていくわけです。芝刈りのゴミなんかと一緒にね。それから、うちには他に堆肥盛りが2つあって、そうね、中に穴があけられた円筒状のタール紙みたいなものと言えばいいかな。【訳註6】 比較的繊維がしっかりしているゴミを捨てるところですね。うちはほら、今流行りの堆肥が発酵熱を出すコンディション(state-of-the-art cooking compost conditions)を維持するのはほんとに得意じゃないんです。【訳註7】 うちのは発酵するほど高い温度にしたことはない。それに、メンドリもいますし。

【訳註6】http://www.compostingcannon.com.au/composting-cannons/やhttps://www.pinterest.jp/pin/316026098835371840/のようなタイプのコンポスト容器。

【訳註7】微生物を発酵させて本格的な堆肥をつくること。堆肥づくりを「料理」(cooking)、その工程を「レシピ」と呼ぶ。たとえば、https://www.youtube.com/watch?v=TQcAooSdq4cを参照。

SF お宅の堆肥はそんなに熱くしないんですね。

DH そんなに熱くはしないです。だからニワトリの糞を堆肥盛りのなかに捨てるわけです。かいつまむとまあ、ニワトリたちの糞のなかに悪玉の微生物がいなければ、最後には菜園に撒くことになるわけですよ。鶏糞の行き場はないですから。

SF わかりました。堆肥はややこしいですからね。堆肥の土質の構成(the earthiness)、つまりさまざまな材料がたくさん積み重なっているということに加えて、いいものにはならないかもしれないという現実がある、と。失敗と隣り合わせであるということを避けられないというのも本書の大きなテーマですね。あなたの言葉でいうと、手痛い失敗に開かれている。それにここには労働の問題もあります。というのも、多くの人が堆肥をつくらない理由のひとつが、時間がない、スペースがない、単に好きではない、のどれかですから。そういう人はあんなめんどくさいものをシンクのすぐ横に置きたくはないわけでして。

DH それに階級の問題もあります。階級を知らしめるような庭談義をするじゃないですか。うちは庭付き一戸建てだよ、ワオ! みたいな。世界には紛れもない難民が2,000万人くらい、実際はもっといるかな、それに故郷を奪われた人たちが6,500万人以上いますし、言うまでもなく、想像できるありとあらゆるかたちで住居に不安を抱えている人々、住居のない人、まだまだいろんな人がいます。つまりわたしが言いたいのは、階級に訴える、オーガニックの菜園とか堆肥盛りとかメンドリの話ができるほど、大きい庭のついた一戸建てを持っているというのはどういうことか、ということです。

ひょっとすると、わたしの実家の別の世代がそういう話をしていたら、それが先住民排斥型の農耕(settler-colonial farming)に与している証になった可能性も否定できません。けれどわたしの父方の家系でそういう話をしていたとしたら、それはきっと奴隷労働のプランテーションがあることの証だったでしょうね。言い換えると、複数の歴史、複数の累層(formations)をいかに引き継ぐかという問いのただなかに身を置いていなければ、堆肥盛りの管理もわたしにはできません。そういう堆積があるからね、わが家の庭でこの堆肥盛りを下手くそにつくる(cooking badly)こともできるってものですよ。うちの堆肥盛りは、今よりももっと歴史的な存在に生成するよう触発するものなんです。応答する能力をどうにかして高めるために、継承しているものを現在へと持ちこむ、という意味でね。

SF とても素敵な説明ですね。では、もうひとつ堆肥に関する質問をしてから、次に行きたいと思います。堆肥に関してご家庭での労働の役割分担はありますか?

DH ありますよ。それにもちろん、役割分担は種の隔てを超えてやるものです。ハエ、ミミズ、微生物、菌類が仕事の大半を担っているわけでしょ。わたしたちが頑張るのは、彼らにまあまあ居心地のいい生息環境を与えてやることですね。ニワトリはほんとに働きものです。彼らの糞が堆肥のなかに入っていろいろとしてくれるんですからね。ラステンとわたしの仕事も、なかなかの長時間労働ですよ。労働にジェンダー上の役割分担はそれほどありません。うん、いや、それは違いますね。ラステンは、わたしよりも堆肥をかき混ぜる仕事をしているし、わたしは彼よりも堆肥に材料をつけ足す仕事をしていますから。作業しているという点では同じです。ジェンダーに応じて労働の分担がきっちりなされているわけではありませんが、少しはありますね。

SF なるほど。堆肥は魅力的な話題だと思います。堆肥を取り囲むさまざまな問題のなかに、仕事をする際の日常生活の政治的な要素がそれはそれはたくさんあるわけですから。もちろん、今では、みんな家庭の空間や家庭の消費に関する責任を果たそうとするようになってきているわけですから、堆肥の問いは以前よりもずっと目につくようになっていますよね。

DH ちょっと小さなことをつけ加えておきたいんですけど。堆肥体がサイボーグの政治を排除するとはわたしは思っていない、ということです。【訳註8】 サイボーグの存在を排除するわけではまったくない。これまでわたしはずっと「サイボーグ」を特定の歴史的条件に照らして定義してきたわけなのですが、それは機械の同義語ではありません。「サイボーグ」はぴかぴか光る金属製のロボットの同義語ではない。具体的には、サイボーグは通信科学や装置に深く関与したサイバネティックスの有機体なんですね。この通信科学や装置を著しく刺激したのが、ベル電話会社のような通信産業、それから第二次大戦の戦時協力と冷戦期の技術開発、特にその軍事や監視に用いられる装置でした。

だからわたしが訴えたいのは、サイボーグは、そうしたさまざまな歴史的な条件に即した役割を担うのですけど、他方でその始めから、同じ歴史的条件をいつも凌駕してしまっている存在でもある、ということです。「サイボーグ」には「堆肥体」も含まれます。たとえば、現代の生物学や生態学に伴うさまざまな世界生成や生成変化にサイボーグが深くかかわっているのと理屈は同じです。

ここで言う理屈というのは、分子的・生物学的プロセスや微生物叢、栄養を具体的に理解することを通じて、わたしたちが堆肥について考え、それとかかわりあいをもつということです。こういうことは全部、根底ではサイボーグの科学と密接なつながりがあるわけですよ。それに、外を見ると、わが家の堆肥盛りの物質的な存在感はサイボーグ的ですよね。堆肥の山のひとつを囲っているのはプラスチックですし。プラスチックの歴史はあそこにあるのです。あれが、わたし自身が与しているこの手の経済システムによって可能になった、階級と余暇の構造の具体例です。サイボーグによる世界生成という言葉でわたしが言いたいことが堆肥体の問題に含まれていない、ということはありえません。

【訳註8】有機体と機械の混交体であるサイボーグは、希望に振れることも絶望に振れることもなく、レーガン政権時代の情報工学的体制の現実をアイロニカルに引き受ける、新しいフェミニスト的身体を指す。詳しくはダナ・ハラウェイ『猿と女とサイボーグ 自然の再発明』新装版(高橋さきの訳、青土社、2017)所収、第8章「サイボーグ宣言:二〇世紀後半の科学、技術、社会主義フェミニズム」を参照。

人新世、資本新世、植民新世、そしてクトゥルー新世

SF なるほど。確かに。そうすると、わたしたちのお話がこれから向かう方向性がいろいろと開けてきますね。しかしあなたの使う言葉の帯びるテーマ、言葉の使い方、テーマに関する思いへと少し話を戻しましょう。そしてこの線で行くと最も重要なのは比較的最近の言葉である「人新世」(Anthropocene)なのでしょうから、「資本新世」(Capitalocene)との絡みでこの人新世という用語に関するお考えを聞きたいです。【訳註9】 このふたつの用語に関して少しお話していただけますでしょうか?

【訳註9】ハラウェイの人新世と資本新世、植民新世に対する態度については、ダナ・ハラウェイ「人新世、資本新世、植民新世 類縁関係をつくる」(高橋さきの訳、『現代思想』2017年12月号、青土社、99-109)を参照。人新世をめぐる議論全体については、『現代思想』2017年12月号のほか、吉川浩満「人新世(アントロポセン)における人間とはどのような存在ですか?」、クリストフ・ボヌイユ+ジャン=バティスト・フレソズ『人新世とは何か 〈地球と人類の時代〉の思想史』(野坂しおり訳、青土社、2018)、及び、篠原雅武『人新世の哲学 思弁的実在論以後の「人間の条件」』(人文書院、2018)を参照。

DH そうしましょう。「人新世」という用語を提案したのは、海洋の酸性化と温暖化、そしてもっとも根本的な水準で地球上の生命のありかたを変容させてしまう、人類に由来するさまざまなプロセスを大変憂慮していたひとりの科学者でした。【原註2】 もしサイボーグ期(a cyborg term)というものが仮にあったとするなら、それが「人新世」です。さまざまに種類の異なる〔時空の〕スケールを測定し、それを知る権利を強く要求する力を持ったサイボーグ的知の装置なるものが仮にあったとするとしましょう。すると人新世は、サイボーグ的知の装置が〔時空の〕スケールを制作する実践の具体例だと言えるでしょうね。

この用語はいくつかの点で、わたしの悩みの種でもあるんですよね。特に、男性基準の人類(the anthropos)がまたもや関心の中心になっているという点、それから黙示録を終点とする破滅の道が、ほんとに、またもや男性基準の人類の物語、「上を見上げる者」の物語であるという点ですね。この「上を見上げる」というのはanthroposの語源のひとつであり、男性=人間(man)と男性=人類(mankind)の物語の一角を占めているものです。【訳註10】 わたしたちが当事者となっているトラブルを、根本的に人間主義的なかたちで名づけるやり口の出どころはこういう物語です。

もちろん、わたしたちが一緒に巻き込まれている破滅の過程のなかで、人間存在がカギとなる行為主体、いうなればキーストーン行為主体となっている状況を、人新世という用語は正確に言い表しているわけですよ。【訳註11】 でも同時に人新世が、人間存在として、あるいはひとつの種としてのわたしたちをそれぞれの状況に応じて位置づけることなく、わたしたちをひとつの種として普遍化してしまう傾向にあるのはいかにも具合が悪い。【訳註12】 この数十万年存在してきたホモ・サピエンス・サピエンス〔現生人類〕という名称はダメです。男性を規範とした人類がそういう点でトラブルの渦中にあるのは、それが種というところまで一般化する傾向にあるからです。

だいたい以上が、「資本新世」のほうがわたしの好みに合う理由です。ワンワードしか使ってはダメだというならば、間違いなく、資源の抽出と成長を義務とし、資本主義自体の拡大を至上命令とする、資本主義の歴史〔資本新世〕のほうが一語の名前としてはよいでしょう。一語の名前で済ませたいというのであればね。資本新世にすると、少なくとも500年ばかり後戻りすることになりますよね。資本主義の歴史とその商業区域、それから資源の抽出区域に関して真面目に取り組もうというのならね。

でもわたしは「植民新世」(Plantationocene)という用語も捨てがたい。ひとまず、プランテーションの歴史は、産業資本主義、人間と植物の輸送、強制労働のシステム、さらには、賃労働であれ奴隷労働であれ、強制された労働によって運営される単一栽培方式へと、さまざまな生命のありかたを一本化していく歴史の根底を成しているから、というのがその理由です。でも焦点を絞ると、奴隷労働、それからある生きもの(peoples)を囚われの状態にある別の生きものと置き換えるために行われる、さまざまな生き物たちの輸送、殺戮ですね。人間を始めとする生きものの強制的な移送が植民新世であり、それはまだ終わっていません。今日では、アブラヤシのプランテーションがおそらくもっともわかりやすい単一栽培方式の事例でしょうね。【訳註13】 大豆やトウモロコシの場合も同様です。

プランテーションの単一栽培システム、それから地上全域に広がる強制労働のなかには、人間だけではなくて、微生物、動物、植物もいます。植民新世は終わったとはとても言えませんし、それは資本新世の原理的な枢軸でもあります。だから、資本新世と植民新世のほうが現在進行中の状況につける名前としては「人新世」より優れているのではないか、とわたしは思うのです。

また、わたしは「クトゥルー新世」(Chthulucene)という用語も必要としています。 “chthonic”と同じように、C-H-T-Hと綴ります。土と共にある者たち(the chthonic ones)とは、互いに絡み合い、引きも切らず生成と破壊を行う、大地に属する存在のことです。実際、これは堆肥体の同義語のようなものなのです。まあ本当にそうかというと違っているのですが、ともかく「土と共に」(chthonic)は堆肥体と結びついています。

それから、クトゥルー新世は、ラヴクラフトの家父長的なクトゥルフ(Cthulhu)神話のモンスターのものではありません。【原註3】 ラヴクラフトでは全然なくて、土と共にある(chthonic)のほうです。大地に属しつつ互いに絡まりあった外向的な力、内的な力、存在者は未完成のままで、わたしたちはそれら土と共にある者たちの一員として、過去だけではなく現に目の前にある、そう、状況づけられた繁栄の生成(a situated flourishing)のために連携している途中なのです。土と共にある者たちはいにしえの者たち(the Ancient Ones)でもありますが、それだけではありません。クトゥルー新世のテーマはむしろ、大地のように、大地のなかで、大地に属し、大地のために存在する者としてわたしたち自身を再確認することです。だから、わたしは「クトゥルー新世」が好きなんですね。ところで “-cene”という接尾辞はkainos、つまり現在(now)、それも分厚い現在(a thick now)、最近の時代、今という時代を意味します。ここでいう今は、瞬間的な任意の時点ではなく、応答能力(response-ability)、応答する能力を広げる時間性のことです。

【訳註10】anthroposの語源に関しては次を参照。https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82 「上を見上げる」人という語義に関しては、プラトンの対話篇『クラテュロス』に由来する。

【訳註11】キーストーン行為主体(keystone agents)は、生態学用語であるキーストーン種(keystone species)のもじり。キーストーン種は、バイオマスが少量であるにもかかわらず生態系に大きな影響を与える種のこと。

【訳註12】「状況に置かれること」(situatedness)はハラウェイの仕事を貫く鍵語。ある身体は非歴史的な一般的/普遍的概念として存在しているのではなく、ある特定の歴史的/地理的/政治的状況に限定を受けていることを示す。『猿と女とサイボーグ』所収、第9章「状況に置かれた知:フェミニズムにおける科学という問題と、部分的視角が有する特権」を参照。

【訳註13】アブラヤシ農園は、生物多様性と人間の労働の観点から植民新世の前線だと言える。http://palmoilguide.info/about_palm/issue

【原註2】「人新世」は、1960年代以降、さまざまな人によって使われ、何度も新語として生まれ変わってきた用語である。しかし、大気化学者でノーベル賞受賞者であるパウル・クルッツェンと生態学者のユージーン・ストーマーが、人新世の21世紀的な意義を人口に膾炙させた。時を同じくしてこの用語は、完新世に続く正式な単位として「人新世」を地質年代に追加するべく国際地質科学連合に提出された、判断保留のままになっている提案書で使われてもいる。詳細は、http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/を参照。

【原註3】H・P・ラヴクラフトは、『クトゥルフの呼び声とダークな物語たち』〔The Call of the Cthul〔h〕u and Other Dark Tales, New York: Barnes and Noble (2009)〕の著者。

SF そうですね、応答することはもちろん二番目のマニフェストである『伴侶種宣言』(原著 2003)の主要テーマのひとつでもありますね。同書の強調点は応答することに、つまりなにが起こっているのか、なにが実際に必要ではないのかが必ずしもわかっていない状況であっても、自分が応答できる能力をもつ存在かどうか細心の配慮を払うことにありました。ではここであの問い、「わたしたちは非人間からなにを学んできたのか?」という問いについて考えてみたいのですが、最初のマニフェスト〔「サイボーグ宣言」〕はまさしく、わたしたちは非人間的な存在、とりわけ機械からなにを学んできたのか?という問いだったわけです。二番目のマニフェストの場合は実際、わたしたちは非人間的な動物からなにを学んできたのか? という問いですね。

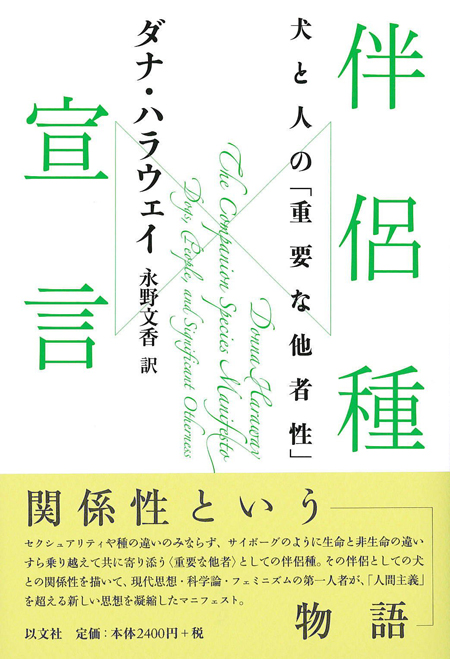

ダナ・ハラウェイ『伴侶種宣言 犬と人の重要な「他者性」』(永野文香訳/以文社)

DH 前景と後景ですね。最初のマニフェストにも両方とも入っていますからね。そこに書いているのは、いわば、人間-動物、機械-有機体、ただの動物ではない存在といった三重の境界崩壊、あるいは三重の絡み合いでした。それから微生物と植物も関係します。機械-有機体、動物としての人間、生物、非生物といったもの全部が、サイボーグによる境界の再設定に深くかかわっています。とはいえ、前景と後景ですよ。

「サイボーグたちのためのマニフェスト」(1985)では、技術的な実体を前景化しました。そこには技術的な実体として再構成された、細胞と微生物、あるいは細胞と分子も入りますね。【訳註14】 他方、『伴侶種宣言』(2003)のほうでは、そうしたものを排除したというわけではまったくないのですが、サイボーグとは異なる関係にある生き生きとした生きものを前景化しました。たとえば労働、遊び、スポーツ、占領地、占領地に生きる犬といったものどうしの関係ですね。そこで前景化されているのは、人間と生きもの、特に動物との関係でして、これは「サイボーグ宣言」〔『猿と女とサイボーグ』(原著1991年)収録の際タイトル変更〕ではやらなかったことなんです。つまりこういうことは、前景と後景の入れ替えなのです。

ダナ・ハラウェイ『猿と女とサイボーグ 自然の再発明』新装版(高橋さきの訳/青土社)

【訳註14】細胞や分子の議論は、「サイボーグ宣言」ではなく、バイオテクノロジーと(実験)動物に関するモノグラフ Haraway, Donna.Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse™: Feminism and Technoscience (Routledge, 1997)で展開されている。

「強いられた生」とはなにか

SF あなたの新著に併載されたふたつのマニフェストのあとに収録されている、ケアリー・ウルフとのインタヴューであなたはコメントをしていて。つまり『伴侶種宣言』を書いて以来、あなたなら農‐産複合体とでも呼びそうなテーマについて、すなわちたくさんの他の先進国の状況と同じように米国の食糧供給を左右している、大規模農耕と家畜生産の方法についてずいぶんと考えてきた、とあなたは発言している。そこで振り返ってみて、その問題が前面にでてくるようになった理由について、ほんの少しコメントしていただけますか?

DH ええ。この問題が前面に出てくるようになったのは、十分な注意を払っていないから説明するように、わたしの友人や同僚から求められたからですね。その前から産業型農業に類するもろもろが問題だということに気づいてはいました。でも実際には、産業家畜の工場で動物と人間が置かれている労働条件にちゃんとした注意を払ってきたわけではなかった。そういうのをわたしは農耕(farming)と呼びたくない。

ご存知でしょうけど、アニー・ポッツは本当によくものを考えている俳優で、作家でもあります。【原註4】 キャロル・アダムス[Adams 2016を参照]のような人たちもいましたね。アナ・ツィン風[2011]に言えば、彼女とは今も連帯しつつ摩擦を起こしている(allied friction)、という感じですね。確か、わたしに説明を迫ってきたのはヴィーガンのフェミニストでしたが、わたしは自分がちゃんとわかっていないことに注意を払わなければならなかった、ちゃんとね!

それからフランスのジョスリン・ポーチャー[2017]のような人たちがいましたね。彼女は、わたしがずっと支持している方法に即した畜産に関する研究と食肉工場の研究をしています。ジョスリンはヴァンシャン・デプレといくつかのプロジェクトで共同研究をしてきたという経緯もあります。ほら、ジョスリンには北米の養豚産業に関する本当に情熱的な民族誌研究がありますよね。

それから学生ですね。特にエリック・スタンリーは、わたしの元学生ですが、しっかりものを考える人でね、彼は強いられた死だけでなく、強いられた生(forced life)にも留意するよう教えてくれました。強いられた生は、人間用の牢獄方面だけではなく畜産工場方面にもあるというわけです。エリックはわたしの授業でTAをしていて、彼のおかげでわたしは産業型農業の問題に配慮するようになりました。そう、ある種の人たちのおかげでわたしは変わって、配慮をして、考え、感じるようになれたんです。

そういうことがあったもので、わたしは、みんなずっとこういうことに関わるプロセスの途上にいるんだと思うのですね。今のわたしは、ヴィーガニズムに対し、積極的な差別是正を目指す政治的姿勢としてはもちろん、ある種の証言として、NOと、それも声高にNO! と言う存在として深い敬意を抱いています。わたしはヴィーガンではありませんが、たくさんの理由があって持続可能な畜産に責任をもつ立場にいることは変わりません。セルマ・ローウェルが羊と一緒に実践しているいろんなことはいい例ですよ。【原註5】

それにほら、この惑星のいたるところにいる牧畜民が常軌を逸した国家の抑圧に屈服してきたこと、企業がそれを引き継いだこと、中央集権化、そういったことを告発する政治もそう。わたしは固有の状況に置かれた牧畜民の実践、それから状況もそれぞれのさまざまな民族の支援に責任を持ってとり組んでいます。先住民の自治権を考える政治は、以上のような非常にたくさんの問題と深いかかわりがあると思いますよ。問題と言えば、たとえば狩猟ですよね。北極圏のイヌイット族だけではなく、もっとたくさんの民族がいます。

それに、数百年、それどころか数千年もの長きにわたって農耕を発展させてきた生きものとさまざまな民が博物館の標本に成り下がるのは見たくないんですよね。食糧をつくる労働はいいものだとは思いますが、そこには屠畜と食べることが深くかかわるわけですよね。だから罪のない話ではない。無垢なことには惹かれたことはありませんから。わたしは生命尊重派(pro-life)には反対です。堕胎の政争の話だろうと、使役動物との関係の問題だろうと一緒です。生命尊重派の政治はその根っこでは絶滅指向(exterminationist)だと思うからです。この点でわたしは、仲間の多くといざこざになるんですよね。でもこれは時と共に変わっていく問題です。これからどういう立場を表明することになるか、自分でもわかりません。目的論的プロセスではありませんから。でもわたしから見ていても、こうした生命をめぐる争いが激化してきているのははっきりわかります。

【原註4】アニー・ポッツは、ニュージーランドのアニマル・スタディーズ学者。『チキン』〔Chicken (2011)〕をはじめ、多数著書がある。

【原註5】セルマ・ローウェルは、以前バークレー校に所属していた霊長類学者。現在に至るまで30年にわたって、ヨークシャー州に所有する高原牧場で、半野生のソアイヒツジの群れの伴侶となって観察研究を続けている。詳細はHaraway (1988)、Despret (2006) 、およびFranklin (2007)を参照。

SF さっきの表現、「強いられた生」は、園芸・農耕・プランテーションの歴史と興味深いつながりがありますね。複数の系を調整するのに欠かせないもの、生産を調節するのに不可欠のものという観点から、生きているものとの関係を説明するひとつのやり方でしょう。それこそマルクスがあまり注意を払わなかったことだ、というのがあなたの意見なんでしょうね。マルクスは土壌の肥沃さを当然視していたふしがあるように思います。でも実際は、肥沃さは再生産される。その肥沃さの再生産が農業だけではなくて産業資本主義にとってもずっと不可欠のものだった。あなたにとって、強いられた生という場合の「強いる」ということはどういう意味なのでしょうか? 単にコントロールするということなのでしょうか?

DH いいえ、コントロールに尽きる話ではありません。まず、コントロールは悪い意味ばかりの言葉ではない、というのがひとつの理由ですね。つまり、農業でのコントロール、農耕におけるコントロール、子犬を育てる際のコントロール、というのがありますよね。しつけが行き届いていてなおかつ幸せそうな子犬を、コントロールの実践に踏みこむことなく育ててみればいいんじゃないですか。飼い主のコントロールもしちゃダメ!(笑)

SF おっしゃる通り(笑)

DH いずれにしても、そういうことではなくて、実際わたしが念頭に置いている強いられた生というのは、わたしのも、エリックがわたしに教えてくれたのも、あなた[Franklin 2013]のも同じ使い方だと思うんですが、次世代育成力(the forces of generativity)をすべてまとめて資源の抽出と利潤の獲得に向かわせるようなことに関係しているんですね。生きるためではなく、利潤を得るために資源の抽出をやるわけです。生と死に関する力を、繁栄の生成のためではなく、資源の抽出による利潤追求のために組織するということですね。

SF そうですね。それはある意味、プランテーションが典型ですね。資源の抽出を最大化させるようなかたちで生をしっかりひとつに束ねる組織化。

DH まさにね。とりわけ暴力的に多様性の一元化をやるわけです。ほら、アナ・ツィンとわたしがフェミニズム地理論(geo-feminism)の講座のひとつで一緒に教壇に立って、『サルガッソーの広い海』【原註6】を読んだことがあるんですけど、そのときは他のことにも時間を割いたんです。カリブ海地域における奴隷の家庭菜園(slave gardens)【訳註15】の重要性について語るのにずいぶん時間を割きました。もちろん奴隷の家庭菜園は、食べて生き延びるためのものだったわけですが、美のためのものでもあり、ある意味、自律するためのものでもありました。自律というのは正確ではありませんね。程度の違いはあれ、ある意味、奴隷の家庭菜園のなかに我が身を預けるようになるわけですから。成長の場であり、繁栄の生成と抵抗が半々の場だった。奴隷の家庭菜園はプランテーション史のなかで十分な注目を浴びてきていないように思うんですね。いくらかは注目されてきましたけど、奴隷がつくった家庭菜園の実践から今なお受け継がれているものを理解する余地はもっとたくさんあると思います。

【原註6】ジーン・リース著1966年の小説は、シャーロット・ブロンテの小説『ジェイン・エア』の前日譚として書かれ、1833年の英国奴隷制度廃止法成立前夜、1830年代のジャマイカ、ドミニカ、イングランドを舞台にしている。

【訳註15】奴隷制が合法だった19世紀中庸以前の時代には、世界各地の奴隷に空き時間を利用して菜園をつくることが許されていた。とりわけ、カリブ海地域の奴隷菜園は自由度が高く、奴隷たちは自給のための食糧だけではなく、市場で作物を売ることも許されていた。花を育てているケースも多数ある。奴隷菜園は、奴隷主にとっては、奴隷の食糧を自給させるという意味において経費節減のメリットとなり、また奴隷にとっては経済的な自立と来るべき自由のための礎となった。本インタヴューに限れば、奴隷菜園(garden)の話は、庭(yard)と階級の議論と深い関係がある。英語のサイトでは、たとえばhttps://www.encyclopedia.com/humanities/applied-and-social-sciences-magazines/slave-gardens と https://www.penn.museum/sites/expedition/they-have-saturdays-and-sundays-to-feed-themselves/を参照。以下、カリブ海の奴隷菜園に関する包括的な研究は訳者の知る限り、日本語圏では見当たらないが、アクセスが容易な関連する日本語論文を紹介する。アメリカ南部の奴隷菜園に関しては、沼岡努「奴隷共用菜園・野菜畑の歴史的展開及びその役割」 http://nirr.lib.niigata-u.ac.jp/bitstream/10623/22282/1/38_75-94.pdf を参照。植物の移入に関して奴隷菜園を論じたものとしてはジュディス・カーニー「コロンブス交流におけるアフリカの植物」http://hist-geo.jp/img/archive/237_101.pdf を参照。

子どもではなく類縁関係をつくろう

SF まさにそうですね。なるほどこうして、奴隷の家庭菜園からある意味、「再生産」という用語へと話題がつながる。あなたの仕事で「再生産」と言えば時折、ある種昔と同じの、ほら……

DH 同じものの再生産。

SF たとえば「共生のために遺伝子水平伝播をしましょうよ、そっちのほうが再生産よりはるかにおもしろいので」のようなときに使われる、同じものの専制支配ですね! でも別の面から見れば、エデンの園神話みたいな物語り(narrative)にもメタ物語りにも出てくる再生産は、実際にずっとあなたの仕事に欠かせない大事なものでしたよね。労働の話で言えば特に、生産に携わる仕事に先立ち、その基盤となっている再生産=生殖様式という昔流行った社会主義フェミニズムの概念ですね。あなたの仕事は、形式の違いはあれ、堆肥体の話でもそうだと思うんですが、その多くが再生産の政治に関するものであると言ってもよいでしょうね。そこで再生産という用語について、そしてその使い方について、お考えを聞かせてください。

DH 私の場合、「再生産」という語を使うときには必ず「生産」という語がついてまわります。このふたつが相伴うと、複雑な歴史的な状況に置かれた一連の実践、世界生成の実践、世界制作の実践が呼び起こされるのです。このような実践には、身体の生物学的なプロセス、とりわけ生命をつくり、それが巣立ってまた自立した生命体となる可能性を生きものにもたらす、というようなことをひっくるめた包括的な意味で、女性の再生産労働が必ずかかわってきます。子どもを成熟した大人にするということは、「再生産」がもつ意味あいのひとつですよね。他には、住居や移動の自由、それから生を生きるに足るものにしてくれる悦びという条件といったことも再生産にとって大事ですね。

以上のようなこと全部が再生産と生産に深くかかわっています。遊びにおける労働とか、労働の……。制作過程にある次世代育成の表現のような。それからもちろん、生産と再生産は、突き詰めれば、西洋と呼ばれているここらへんに属するさまざまなカテゴリーのことなんですよね。まあわたしが見たところ、マリリン・ストラザーンとあなたは、ヨーロッパのカテゴリーとして生産と再生産がとる数多ある存在様態を掘り起こすことにかけては鍵となる人物ですね。これは貶しているわけではないですよ[Strathern, 1980; Franklin, in press]。悪いものだとか、使えないものだとかいうふうに、貶めているわけではないのです。ただ状況のなかに置いているのです。生産と再生産というヨーロッパのカテゴリーは、まずは植民地主義を介して、それから資本主義とそのさまざまな装置を介して世界に広がって、不当にも普遍化されたのです。これはあなたとマリリンが訴えてきたとおりです。

そこで人格の制作実践ですよね。マリリンが『贈与のジェンダー』(1988)その他の場でやっている仕事はとても素晴らしい……。彼女とその同僚がメラニシアを中心にやった仕事でしたけど、ありとあらゆる世界の制作実践と概念のシステムをよくぞ前景化し、身近なものにしてくれました。あと、現実世界での実践、それに人格をつくる実践と分人(dividuals)/個人の違いに関する概念装置もですね。個人を生産するのは再生産=生殖です。分人を生産するのは、身体構成要素を形成する状況のなかで起こる、個人の場合とは異なる種類の、物質的交換です。【訳註16】 こういったこと全部が、世界のなかで大人として、大人のフェミニストとして存在する上で基本だと思ってきました。

それからわたし自身が、本当に心底から怒り、恐怖し、怖れ、不愉快な思いをしているのは、今この時点で74億人の人間が地球上に存在しているということです。まあとんでもない幸運に恵まれたら、わたしたち、ん、まあ、なにをもって「わたしたち」というのかわかりませんが、とにかく人間という種はですね、もしも運がよかったとしても、今世紀の終わりには110億人をはるかに上回っている可能性が高いわけです。大規模な世界戦争が起こっても、人口動態は悪化するだけです。苦しみの動力源であるにもかかわらず、災害が人口減に将来つながることは絶対ないし、絶対つながらない。まったく正反対で、災害は人口増と同じような恐怖だというのが実態です。まあ、人口がフェミニストにとって地雷のような話題(a third-rail topic)にとどまっている理由はわかります。【訳註17】 女性嫌悪、優生学、帝国主義、人種主義、強制不妊手術と、まだまだトピックは他にいろいろあるわけですからね。

実際のカテゴリーとしての人口の歴史についてはよく知ってますよ。アリソン・バッシュフォードの著書『地球の人口』(Global Population [2014])を読んでいるところなのですが、彼女の知識量はわたしよりすごい! それはちゃんとわかってます。とはいえどういうわけか、この手の議論のどれを読んでも、人口というカテゴリーを手放す気にはならないのです。どれだけ波紋を呼ぶものであろうが、わたしたちが仕事をする上で人口のカテゴリーは必要だと思うからです。バッシュフォードの研究は本当に深くまで掘り下げていて、マルサス的な装置、つまり人口の装置の、重厚で、莫大で、褶曲と多層化を重ねた堆積物を、中立の立場から批判的に掘り起こしていく仕事をしてくれています。とはいえですよ、70億超というのはただの抽象的な数字ではありません。もう一度フェミニストとして、フェミニストにはとどまりませんが、気に留める現実的な必要性がなにかしらあるんじゃないかと。ホントにほんとに、わたしたちはこの惑星上に70億人を優に超える数で存在している人間なのだ、ということを気にしなければ。

以上のようなことすべてにかかわりをもとうというのなら、どれだけバラバラだろうが、どれだけ正しかろうが、どれだけ反帝国主義だろうが、わたしはどうでもいいんです。この問題はただただ巨大ですし、終わりが知れない。この時代を特徴づけるもの、この数十年とこれからの何十年から窺えることは、人間の福祉の問題にはとどまらないでしょうね。ほんとに絶滅の危機、破滅の危機にかかわることなんです。人間を生かし成長させ続けるためのリソースに過ぎないものへと地球全体を変貌させる、生態系の消滅にかかわることですね。なのにフェミニストがこのことについて言葉を交わしているとは思えないし、この事態はほんとに見過ごせない。金持ちの地域にいる富裕層によって主に(彼らだけではありませんが)練り上げられた、差別を伴う破壊とこの緊迫したさまざまな歴史に、対話のチャンネルを合わせておく必要があるのは間違いない。

【訳註16】「分人」や「身体構成要素」(substance)に関しては、たとえば、中空萌+田口陽子「人類学における「分人」概念の展開 ――比較の様式と概念生成の過程をめぐって」(『文化人類学』 81.1. 2016: 80-92)を参照。https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjcanth/81/1/81_080/_article/-char/en

【訳註17】「サード・レール」は、一部の地下鉄など電力を供給するために軌道脇に設けた通電したレール(第三軌条)を指す。転じて「これに触れて感電することになぞらえ、非難を浴び政治的な地位を失いかねない政策をサード・レールと呼ぶ」。以上、wikipediaの項目を参照・引用。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB_(%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%94%A8%E8%AA%9E)

SF そうですね、実際そうなってないですし、あなたが言うように、人口について、まずは人口という用語はどういう意味なのかというところから、これまでとは異なるフェニストの対話を重ねる余地は間違いなくあります。それから現時点では人口について話し合う場は実際あんまり多くありませんから、前に進んでいくためにも、人口はとてもまっとうな論点であるというのには同意します。状況を前に進めるという話なら、あなたのほうで温めている、あるいはもう種を蒔いてある、あるいは上梓の直前ですかね、クトゥルーのマニフェストというのもありますが、加えてもうひとつのマニフェストがある。ひょっとしたらこっちのほうが先になるかもしれませんね。「子どもではなく類縁関係をつくろう」の話です。子どもではなく類縁関係をつくろう宣言を出す予定は?

DH ええ、もうすぐ、短いですけど刺のある挑発的な論文を書いて出す予定がありますよ!【訳註18】

SF そうですか。もうすぐですか?

DH ええ、アデル・クラークとわたしで、去年[2015]の11月にthe4S〔社会科学研究学会 Society for Social Studies of Science〕で「子どもではなく類縁関係をつくろう」というパネルをつくったもので。登壇者は6人の思想家、フェミニストの思想家を揃えました。アロンドラ・ネルソン、キム・トールベア、チア‐リン・ウー(Chia-Ling Wu)、ミシェル・マーフィー、わたし、そしてアデル・クラークですね。すべての点で合意があるわけではないのですが(たとえば、ミシェル・マーフィーとわたしのあいだには、次世代育成を論じる上で人口のカテゴリーをめぐる軋轢があります。人口というカテゴリーは、わたしたちのタスクを実行する上ではもう使えない、と彼女は考えています)、「子どもではなく類縁関係をつくろう」という指針の許に関心は共有しています。とくに、類縁関係をつくるという部分、血統とは異なる類縁関係をつくるという部分ですね。でも、血のつながりがどうにかなってダメになったから、とにかくそんな家族は血統を貫くさまざまなつながりのなかに捨て去るべきだ、というようなことではないのです。しつこいかもしれませんけど、あなた〔サラ・フランクリン〕は血統の歴史すべてに関するわたしの大事な先生のひとりですよ。

そうではなく、類縁関係を違った感じにつくる、古いやり方と新しいやり方を両方組み合わせてつくる、ということです。長持ちして、長期的にも短期的にも世代を跨いだ類縁関係をつくる。子どもではなくて、違った感じの類縁関係をつくる目的の一端は、今後200年にわたって人口を減らす、それも劇的に減らすということです。でも、劇的に減らすなら、環境正義はただの目的ではなく手段になります。そうすれば、わたしたちは、人種・階級・宗教という人間の問題も含んだ、種を超えた繁栄の生成に真剣に配慮するでしょう。子どもではなく類縁関係をつくるというのは〔人口を減らして他の生物との関係を形成し、子どもに対するケアを厚くするための〕手段なんですね。【訳註19】

以上はわたしの政治的な思弁的奇譚(speculative fabulation)です。【訳註20】 フェミニストの思弁的奇譚には、奥深いフェミニストの歴史があります。フェミニスト版の思弁的奇譚にはパワーがありますからね。フェミニストSFは、子どもをつくることではなく、奇抜で野趣あふれる類縁関係をつくる営みにチャンネルを合わせなければいけませんね。少子化で子どもが少なく貴重な場合でも、子どもをつくるという話が、素敵な子ども時代を得るチャンスをほんのちょっとずつでもすべての子どもへと実際に与えようという話と全然関係ないものになってしまうという現実がありますから。最近ではどこでも一般的に見て、ちゃんと子どもを育てるということが優先事項になっていないのです。わたしは実際、ものすごい子ども尊重派(pro-child)なんです。真剣だし意志は固いですよ。だからわたしは思うんです。子ども尊重派になるための要件、それから子どもが健やかに大人になって、ものすごく活気のあるコミュニティに入ることを尊重する立場に立つための要件を理解するという点で、フェミニストの政治はこれまで先導役を担ってきたでしょ。わたしたちふたりはリーダーだったわけだから。それに、世界中のわたしたちのあいだで起こっている移民問題は、子どもではなく類縁関係をつくろうプロジェクトの基盤でしょ。

世界にはたくさんの子どもがいます。優生思想に染まったナショナリストは、移民の子たちが正当な子どもだとは全然考えない。今、優生思想に染まった人口増加推進派のナショナリストは、シンガポールにも台湾にもデンマークにもどこにだっているわけです。

【訳註18】ハラウェイの論文を含む論集は既刊。Clarke, Adele, and Donna Haraway, ed. Making Kin not Population: Reconceiving Generations (U of Chicago P, 2018)

【訳註19】人口増加と類縁関係の議論に関しては、ハラウェイ「人新世、資本新世、植民新世 類縁関係をつくる」の原註17を参照。ハラウェイは、産児制限を推奨しているわけでも、子どもを産むなと言っているわけでもない。子どもを産むことと多様性のある世界で育てることの連続性を意識し、さらには人間と非人間との関係と親と子どもとの関係を、等しく類縁関係として考えるところにこの議論の焦点はある。背景には、人類学的親族関係(kinship)と人間に限定された垂直的な血のつながりの特権視に対する批判がある。昨今の少子化対策の熱に比して、環境問題を含む子どもを育てる環境の整備が遅れている現状を思い浮かべるといいかもしれない。

【訳註20】「思弁的奇譚」(speculative fabulation)と「フェミニストの奇譚」(feminist fabulation)については、猪口智広「土である」という死の肯定 クトゥルー新世における思弁的寓話小説について」https://www.repre.org/repre/vol33/note/inokuchi/、小谷真理「フェミニスト・ファビュレーションとは何か──マーリーン・バーまたはフェミニストSF批評の新展開」(『文芸』32巻3号、1993、330-36)、及びマーリーン・バー『男たちの知らない女 フェミニストのためのサイエンス・フィクション』(小谷真理+栩木玲子+鈴木淑美訳、勁草書房、1999)を参照。

SF ほんとですね。そして今おっしゃった問いかけは将来、あなたのクトゥルー・マニフェストと結びつくでしょうし、たぶん、そういうのが束になってなにかおもしろい成果物が生まれていくのでしょうね。

DH それはなんとも。もう年とりましたし、そんなことやるのは嫌です。わかっているでしょ、わたしはもうこれ以上仕事するのはムリ!

SF がんばってくださいよ、ダナ! それでね、ダナ、最後にひとつ訊きたいのです。まず今日の振り返りから始めたいのですが、倫理的な応答について、労働に目を向けることについて、ええと、失敗に終わりそうな脆くて難しいものであっても新しい親和的な類縁性(affinity)をつくる必要があるということについて、たくさんのことを語ってくださいましたね。これは全部あなたの著作をみれば一目瞭然です。引証(citation)のレベルでね。というのも、ふたつのマニフェストにしても、Manifestly Haraway 所収のインタヴューにしても、今わたしたちが語っている内容にしても、とても顕著なことのひとつは、あなたが他の学者に払っている配慮と注意ですよね。これはほんとうに極めて注目すべき点です。

それでですね、できるならあなたの仕事の特徴となるやり方を、それから執筆と研究にも及ぶ今日の話にあったような責任と配慮に関する政治的態度を特徴づけるやり方を、他の問いに結びつけながら少し語っていただけないかと思いまして。というのもですね、実際そうだとわたしには思えるんですが、あなたがはっきり示していることのひとつに、ある種の寛容さがあると思うんですよ。アウトリーチして難しそうなものごとにも耳を傾け、自分が心変わりしてしまうようなことにまで関与するわけじゃないですか。

DH そう言われるとなんだか……あなたにそう言われるとなんだかとても嬉しいですね。あなたが言ったようなことにわたしはとても気を配っています。自分では個性が強くて「わたし」が強いとは思うんです。同時に、もっと生きているという感覚を得られるように、それが減じないように、「わたし」が「わたしたち」から構成されていることがどれほど大きなことなのか、ちゃんと自覚しています。それから「わたし」という存在が、友情や政治的親和力、家族関係、同僚の関係のとめどなく変わっていく性質に対し、心の奥底からとめどなく悦びを感じ続ける実践そのものである、ということがどれほどわたしにとって大きなことなのかについても、ちゃんと自覚しているんです。こういう実践から、ほんとうに生きる力をもらう経験をしているということもちゃんと知っている。

だから引証に対しては意識的にちゃんと注意を払っています。わたしには、論文を書いたり講演をしたりするときにひと通り確認するちょっとした決まり事(protocols)があって、なにかとても大きなことを見逃していないか確認するよう努めたり、最低限そうですね、どんな仕事でもどの程度まで協働作業であるかということを読者や聴衆に対してはっきりさせておこうと努めているんですね。そういうことには細心の配慮をしています。明示するためのいくらか軸となるものに沿って徹底的に決まり事を実行するものですから、しくじってしまって、誰かから「わたしの絵を使ったのにわたしの名前には触れなかったですね」と書かれたり言って来られたりしたら、大変動揺します。そういうのはほんとに嫌で……

SF 決まり事とおっしゃいましたが、それは漏れがないように調べるというような意味ですか? 違うのであれば決まり事とはなんですか?

DH そんなに体系的な決まり事ではなくて、ちょっとしたリストがあるだけです。白人ばかり挙げていないか、先住民をいないことにしていないか、人間以外の存在を忘れていないか、というようなことの確認ですね。意図的に。最低限の配慮すら怠ってきたのではないのか、と確認するわけです。あの時代遅れの不格好なカテゴリー、人種、性、階級、宗教、セクシュアリティ、ジェンダー、種をひと通り確認するんですよ。こういうカテゴリーすべてにどれほどの欠陥があるかはわかっていますが、今でも大変役に立つんですよ。ある種の警報装置ですね、心のなかの警報装置を開発してきたということです。

それで、Staying with the Trouble をその引証装置(citation apparatus)で検討してみたら、気づいたことがありました。現在も続いているたくさんの先住民の自治権闘争に影響されてわたしはすっかり変わっていた一方で、たとえば環境正義をめぐる連帯の問いが十分に注目されてこなかったという論点に関して、アフリカ系アメリカ人のことに関してはホントに全然沈黙していた、ということに気づいたんです。それからやってはみたんですがね……論自体の修正は叶いませんでしたが、この本の仕事が及第点には届いていないという事実をしっかり強調できるところまで、足りない点に言及することができました。だからわたしはこの引証装置に関心があるんです。達成していることがわかるだけではなくて、問題の所在を示してはいてもちゃんと達成できてはいない点が明らかになりますから。

SF わかりました。ではダナ、あなたに感謝を捧げてこのインタヴューをこのあたりでおしまいにしようと思います。まず本書にふたつの素晴らしいマニフェストを収録してくださったこと。それからわたしが今から心待ちにしているふたつの刊行予定のマニフェストについて説明してくださったこと。そしてあなた自身の仕事の特質を多岐にわたって語っていただいたこと。そして締めくくりに、あなたにとって政治的な、ほんとうにたくさんのことがらを証拠として残すという執筆の仕方について、こんなにも惜しみなく教えてくださったこと。ほんとうにありがとう。触発されるところの多いインタヴューになったでしょう。そしてダナ、あなたとお話できること、いつもほんとうに光栄に思います。

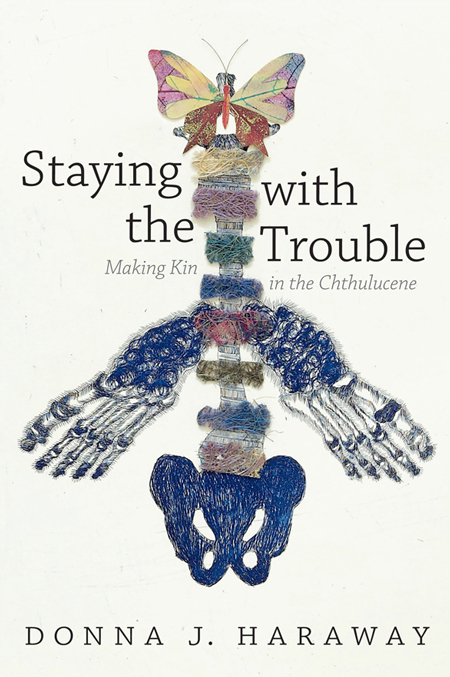

Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (Duke, 2016)

参照文献

Adams, Carol (2016) The Carol J. Adams Reader: Writings and Conversations1995–2015. London: Bloomsbury Publishing.

Bashford, Alison (2014) Global Population: History, Geopolitics and Life on Earth. New York: Columbia University Press.

Despret, Vinciane (2006) “Sheep do have opinions.” In: Latour, Bruno and Weibel, Paul (eds) Making Things Public: Atmospheres of Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 360–370.

Franklin, Sarah (2007) Dolly Mixtures: The Remaking of Genealogy. Durham, NC: Duke University Press.

Franklin, Sarah (2013) Biological Relatives: IVF, Stem Cells and the Future of Kinship. Durham, NC: Duke University Press.

Franklin, Sarah (in press) “Feminism and reproduction.” In: Flemming, Rebecca, Hopwood, Nick and Kassell, Lauren (eds) Reproduction: Antiquity to the Present Day. Cambridge: Cambridge University Press.

Haraway, Donna (1985) “A Manifesto for Cyborgs: Science, technology and socialist feminism in the 1980s.” Socialist Review 80: 65–107. ダナ・ハラウェイ『猿と女とサイボーグ 自然の再発明』新装版(高橋さきの訳、青土社、2017)

Haraway, Donna (1989) Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science. New York: Routledge.

Haraway, Donna (2003) The Companion Species Manifesto: Dogs, People and Significant Otherness. Chicago, IL: Prickly Paradigm Press. ダナ・ハラウェイ『伴侶種宣言 犬と人の「重要な他者性」』(永野文香訳、以文社、2013)

Haraway, Donna (2004) “‘Ecce Homo, Ain’t (Ar’n’t) I a Woman, and inappropriate/d others: The human in a post-humanist landscape.” In: The Haraway Reader. New York: Routledge, pp. 47–62.

Haraway, Donna (2006) “When we have never been human, what is to be done?: Interview with Donna Haraway [interviewer Nickolas Gane].” Theory, Culture& Society 23(7–8): 135–158.

Haraway, Donna (2009) When Species Meet. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. ダナ・ハラウェイ『犬と人が出会うとき 異種協働のポリティクス』(高橋さきの訳、青土社、2013)

Lovecraft, HP (2009) The Call of the Cthul〔h〕u and Other Dark Tales. New York: Barnes and Noble.

Potts, Annie (2011) Chicken. London: Reaktion Books.

Strathern, Marilyn (1980) “No nature, no culture: The Hagen case.” In: MacCormack, Carole and Strathern, Marilyn (eds) Nature, Culture and Gender. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 174–222.

Strathern, Marilyn (1988) The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia. Berkeley, CA: University of California Press.

Tsing, Anna (2011) Friction: An Ethnography of Global Connection. Princeton, NJ: Princeton University Press.

原文出典:Theory, Culture & Society 0(0) 2017: 1–15.

Donna Haraway ダナ・ハラウェイ/1944年生まれ。コロラド州デンヴァー出身。1972年、イェール大学にて生物学の博士号を取得。ハワイ大学、ジョンズ・ホプキンス大学で教鞭をとり、1980年、カリフォルニア大学サンタクルーズ校人文科学部意識史課程教授に就任。生物学/生態学と哲学、人類学、アート、アクティヴィズムとのかかわりから独特の思考実践を展開。現在、同大学特別名誉教授。邦訳書に『猿と女とサイボーグ』(青土社)、『伴侶種宣言』(以文社)、『犬と人が出会うとき』(青土社)、インタヴュー集『サイボーグ・ダイアローグズ』(水声社)。

Sarah Franklin サラ・フランクリン/1960年生まれ。マサチューセッツ州ケンブリッジ出身。ケンブリッジ大学生殖社会学研究グループ(ReproSoc)の主任を務め、同大の社会学教授職を兼任している。新しい生殖・遺伝子技術を多角的に研究した著作があり、現在は科学研究にとどまらず、ジェンダーと親族の理論についても執筆している。

逆卷しとね さかまき・しとね/学術運動家・野良研究者。市民参加型学術イベント「文芸共和国の会」主宰。専門はダナ・ハラウェイと共生論・コレクティヴ。「喰って喰らわれて消化不良のままの「わたしたち」――ダナ・ハラウェイと共生の思想」(『たぐい vol.1』 亜紀書房)、その他『現代思想』2019年3月号、『ユリイカ』2018年5月号、2月号、『アーギュメンツ#3』などに寄稿。山本ぽてとによるインタヴュー「在野に学問あり」第三回https://www.iwanamishinsho80.com/contents/zaiya3-sakamaki

〈MULTIVERSE〉

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美