「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

大地を「教育者」と見立て、デモクラシーを「土民生活」と訳し、民衆に土の主人公たる「土民」として生きることを説いたアナキスト・石川三四郎。「土」に根ざした暮らしの中に政治的な闘争のありかを見定めた石川の「土」の思想とは何か。

「吾等の生活は地より出で、地を耕し、地に還へる、是のみである。之を土民生活と言ふ。真の意味のデモクラシイである。地は吾等自身である」(『土民生活』石川三四郎)

大地を「教育者」と見立て、デモクラシーを「土民生活」と訳し、民衆に土の主人公たる「土民」として生きることを説いたアナキスト・石川三四郎。

「土」に根ざした「土民」としての暮らし。そこに政治的な闘争のありかを見定めた石川の、「土」の思想とは何か。

アナキズム研究者であり、9月に復刊された大澤正道の『石川三四郎 魂の導師』へも解説文を寄せている森元斎に話を訊いた。

インタビュー・文/辻陽介

いかにナチスから「土」を奪還するか

HZ 今日は森さんに明治生まれのアナキスト・石川三四郎についてお話を聞きたいと思っているんですが、そのお話へと入っていく前に、なぜ今このタイミングで石川三四郎について話を聞きたいと思ったのか、その経緯について少し説明させてください。

まず、今年の8月にHAGAZINE上でダナ・ハラウェイ研究者の逆巻しとねさんとアーティストの大小島真木さんの対談記事(※)を公開しました。その記事において、大小島さんが「フムクラシー=Humucracy」というご自身の作品について話されていたんです。このフムクラシーとはフムス=humus(腐植土)とクラトス=kratos(力を持つ)を掛け合わせた大小島さんの造語で、デモス=demos(民衆)とクラトスからなるデモクラシーという言葉をもじったものです。

※逆卷しとね 『ガイアの子どもたち』 #02 不純なれ、異種混淆の怪物よ──大小島真木は《あいだ》をドローする https://hagamag.com/series/ss0066/7852

この投稿をInstagramで見る

このフムクラシーという言葉、あるいは対談記事に対しては様々なリアクションがあったのですが、その中でよしのももこさんという方がご自身のnoteにおいて、このフムクラシーという言葉に石川三四郎の「土民生活」を連想したという内容の記事(※)を書かれていたのを読んだんです。なんでも、その記事によれば、石川三四郎なる人物はこの「土民生活」という言葉をデモクラシーの訳語として当てていたらしい。それを読んで「おおっ」となりました。

※【note】逆卷しとね 『ガイアの子どもたち』 #02 不純なれ、異種混淆の怪物よ──大小島真木は《あいだ》をドローする を読んで|よしのももこ https://note.com/15minspf/n/n64b2ddacf381

恥ずかしながら僕はそれまで石川三四郎なる人物を知らなかったんです。そこで、よしのさんの記事を読んだ後、急ぎ石川三四郎の論文や石川についての本を何冊か読んでみたんですが、これが非常に面白かった。まず、いまお話ししたように、石川は一般的に「民主主義」と訳されているデモクラシーを「土民生活」と訳していて、土民として生きること、土着の民として生きることを、強く顕揚しているわけですが、それ自体にまずとても新鮮な驚きがありました。さらに石川を読み進めてみると、この石川の熱烈なまでの土民称揚は、どうやら単なる農民万歳というようなシンプルな話には決してなっていない。石川は一方で、政府主導の農本主義を手厳しく批判していたりもして、あるいは石川はこの土民という言葉を農民だけのことを指す言葉としてではなく、彼の言葉を借りれば「天地の大芸術」に携わる全ての人々を指す言葉として用いてもいる。さらには、土民を「歴史上、叛逆者に与えられた称号」だといったことまで石川は書いていたりして、これは凄い人物だぞ、となったんです(笑)

同時に、石川のそうした思想は2020年の今日にこそ読み直されるべきなんじゃないか、という直感も働きました。というのも、近年、グローバル化と都市化に対する一つの反動と言ってもいいんでしょうけど、「土」に対する関心があらためて高まっていますよね。自宅にコンポストを置いてみたり、半農生活をしてみたりといったような、暮らしの中で「土」と関わる契機を持つということへの欲望が一般的にも高まりつつある。実際、僕自身にもそういう気分がある。そしてこういった現象は、あらためて自分たちの暮らしの足元へと人々の関心が向かっているとも言えるもので、決して悪いことでもないと思います。

ただ一方で「土」には不幸な歴史もあります。たとえば第二次世界大戦下におけるナチスドイツと「土」の関係です。というのも、ナチスもまた、土と共にある地方の生活を国民の美徳として称揚していたんです。いわゆる「血と土」という標語に象徴されるようなその幻想は、ナチスによってナショナリズム昂揚の道具として、あるいは当時主に商業に従事し、「土」と切り離されているかのように見える暮らしを送っていたユダヤ人を「真正なるドイツ国民」と区別するための道具として、利用されました。「土」にはそういう負の歴史もあるんです。

『血と土』R.W.ダレエ(1935)

そうしたこともあって、「土」への回帰には、その素朴な響きとは裏腹にどこか不穏な印象もあります。特に戦後は、「血と土」的なものへの反省もあってか、より流動的で都市的な生が推奨されてきたようにも思います。土に根を張った土民的な生き方よりも、風に舞って移動を続ける砂民的な生き方が、倫理的にも正しいのではないか。そうした空気があったのではないかと思うんです。

しかし、結局のところ、それは単純なレベルでの個人主義、あるいは社会の砂漠化に帰結しました。そして、そういう砂のような生に人は耐えきれず、一周まわって国家主義的な幻想があらためて要請されてしまうといった状況もあります。土とともにある「私たち」を失うと寄る辺のない「私」だけになってしまい、それが結果的に国家とともにある「私たち」という幻想を呼び起こしていく。あるいは今日ネオラベリズムと呼ばれている趨勢もまた、こうした砂民的な生を促しているものだと思います。

だから今、人々の意識が「土」へと向かいつつあることに対しては、僕は基本的にはすごくポジティブに捉えているんです。ただ、そこでやはり問題となるのは、いかにその時の「土」をナチス的な「血と土」から切り離していけるか、ありていに言えば、どうすればナチス的なものから「土」を奪還できるか、だと思うんです。そうしたことを考える上で、石川三四郎が20世紀の初頭に行った「土民生活」の提唱と農本主義への批判が、なんらかの示唆を与えてくれるんじゃないかと感じました。

長くなってしまいましたが、これが今回、森さんに石川三四郎についてお話を聞こうと思った経緯と動機です。森さんは9月に復刊したばかりの大澤正道の『石川三四郎 魂の導師』にも解説を寄せられていますね。ここではまず、この石川三四郎なる人物が一体どういう人物であったのか、どういう経緯で「土民生活」を提唱するに至ったのか、そこらへんからお話をお聞きしていきたいです。

石川三四郎と「土」の思想

森元斎(以下、森) 石川三四郎という人は、明治に生まれ、大正と昭和を生きた、いわゆるアナキストです。生まれは埼玉県の本庄で、利根川を使って流通を担い大稼ぎしていた家の子ども、要するにお坊ちゃんでした。小さい頃はぼーっとした性格だったらしいんですが、活動家の兄の影響もあってかやがて上京し、東京の大学で学ぶようになったそうです。

時代背景としては明治の後半から大正の初期、ヨーロッパから色々なものが入ってきていた時代ですね。その頃、日本には多くのものが入ってきていて、まずは制度的なものから入ってきていたんですが、合わせてそうした制度に対して反抗する仕方みたいなもの、いわゆるマルクス主義やアナキズムもまた入ってきていました。そんな感じで、東京が文化的にも面白い感じになってきていた頃だったんです。

東京に出てからも石川自身はぼーっとしていたらしいですが、ただ周囲の流れに身を任せるように、彼も大学卒業後は新聞社に入っていくことになります。それが「萬朝報」を発行する朝報社という会社でした。当時、朝報社には内村鑑三など、初期の社会主義者なども出入りしてて、まあ周りから固められていくような感じで、石川自身もだんだんと社会主義者になっていったわけです。そんなある時、朝報社で分裂が起こりました。それまで朝報社では基本的に「反戦」を論調としていたんですけど、「いや、そうは言っても戦争も仕方ないんじゃないか」と言い出す人たちも出てきた。一方に「いや、何があっても戦争は絶対にダメだ」という人たちもいて、この二つの層で分離することになったんです。

石川はその時も結構ぼーっとしていたみたいですが、なんとなく流れに身を任せていたら自然と反戦派の一員になっていて、分離後は反戦派のメンバーとともに「平民新聞」という別の新聞の立ち上げに加わっています。ただ、その頃くらいからはある程度、自分の立ち位置をはっきり意識するようになったのか、幸徳秋水らとデモや集会に参加することが増え、警察に捕まるようなことも増えてきていました。で、捕まったら捕まったで隣の部屋に大杉栄がいたりと、そういう時代的な環境からの影響も受けつつ、徐々に自分自身の言説も組み立てていくようになったんです。

石川の初期の言説がどんな言説だったかというと、これは主に議会制民主主義なるものの批判です。実は、これは当時の日本においては画期的で、大澤正道も書いていますが、石川は言説上においては日本最初のアナキストとも言われているんです。ただ、何度も逮捕されたりを繰り返しているうちに、本人もうんざりしてきたのか、これは一回海外に行った方がいいんじゃないか、と日本を出ることになりました。

当初、石川は日本で本を読んで感銘を受けていたエドワード・カーペンターを頼ってイギリスに行くつもりだったんですが、ただ、いざ日本を出てみたものの、なかなかイギリスまで辿り着けない。結局、ヨーロッパでグズグズしているうちに、石川はカーペンターと並んで感銘を受けていたエリゼ・ルクリュの甥っ子であるポール・ルクリュの一家に拾われてフランスで暮らすようになりました。エリゼ・ルクリュと言えば、当時のフランスを代表するアナキズム理論家です。このルクリュ家のポールもまた宗教学や地理学、今でいう文化人類学にも造詣が深い研究者でした。かれらとの生活の中で、石川はのちの「土民生活」の元になるような経験をすることになるんです。

エリゼ・ルクリュ(1830-1905)

経験といっても、別に大層な経験をしたわけではありません。これはすごく分かりやすい話で、石川はルクリュ一家と過ごす中で、生まれて初めて農作業に従事したんですね。一家にお世話になってダラダラしてるだけともいかないので、お手伝いとして畑を耕したりしだした。彼も本庄の田舎出身なので畑とかが近所にあったとは思うんですけど、ただ彼はお坊ちゃんでもあって、畑や農業についてそれまで何も知らなかったんです。それこそ、石川はそれまで芋が実でなるものだとばかり思っていたらしい。芋が土の中にあるものだということすら知らなかったそうです。

ただ、石川までいくと極端にせよ、作物がどうやって育つのか、どんな種類があって、どういう風に栽培するのか、ということは、農家の子供でもない限り、僕たちも全然知らないですよね。特に現代の我々は一年中同じ野菜を食べられちゃったりする。そうなると、どの野菜がどの季節のものなのか、そういうことすら分からなくなる。本来、食べ物というのは我々が生きる上で一番重要なものですよね。そんな大切なものについて、あまりに知らなさすぎている。これは一体どういうことなんだ。こうした疑問を石川はなぜかフランスに行ったことで感じ、自分自身のそれまでの暮らしの異様さに衝撃を受けたんです。

もう一つ、石川の「土民生活」の元になっているものがあります。石川が日本を出るきっかけとなったエドワード・カーペンターです。その頃、カーペンターは「Towards a Democracy」という文章を書いていたんですが、石川はどうやらその文章を読んで、カーペンターが解釈していたデモクラシーに衝撃を受けたようなんです。

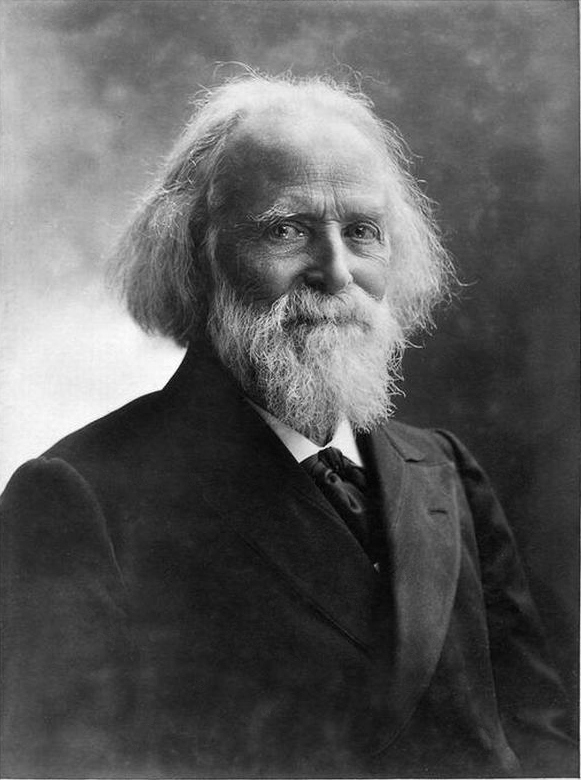

エドワード・カーペンター(1844-1929)

カーペンターの解釈するデモクラシーがどういうものだったか。これを説明する上で、ちょっとデモクラシーという概念の歴史をおさらいしておきます。今はデモクラシーと聞くと、「いいもの」というイメージが強いかもしれませんが、実は思想史上、このデモクラシーという言葉はずっとダメな言葉として扱われてきているんですよね。ギリシャの時代でさえ、プラトンもアリストテレスもデモクラシーをよろしくない体制の一例として挙げている。その後もデモクラシーはむしろ悪いものとして考えられ続けていて、それがようやく前向きに語られだしたのは19世紀になってからです。

ただ、その時のデモクラシーはすでにそもそものデモクラシーからはズレたものになっていました。デヴィッド・グレーバーが『民主主義の非西洋的起源』という本でも書いているように、本来、デモクラシーというのは様々な形があるんだけど、19世紀にはなぜかそれが多数決のことだけを意味するようになっていたんです。日本に入ってきたのもこの多数決としてのデモクラシーで、これがいわゆる議会制民主主義になりました。さっき言ったように、石川は日本にいた頃からこの議会制民主主義を批判していたんです。

こうした議会制民主主義批判は石川のオリジナルではありません。それこそ石川よりかなり前にルソーなんかも議会制民主主義、間接民主主義を批判しています。あるいは、石川の師匠筋であるルクリュに至っては、選挙なんてものは行くだけで我々の権利を放棄しているようなものだと言っています。こうした言説というのはある層の中ではずっと一定数あって、石川もまたそうした一人だったわけです。

だから当然、石川にとってデモクラシーという言葉はダメな言葉だったんですが、しかし、カーペンターを読んでみると、カーペンターは「デモクラシーとは民衆が自律的に生きていくことそのものだ」というようなことを書いている。石川はこれに驚いたんですね。一体これはどういうことなのかと、ルクリュ一家との生活の後にようやく石川はカーペンターに会いにイギリスへ向かったんです。当時、カーペンターはイギリスの田舎でコミューンみたいなことをやっていて、さらにそれはゲイコミューンでもありました。石川がそこを訪れると、みんなで裸になって川とか湖ではしゃいだりしながら、一方で畑作業とかもしつつ、共同生活を行なっていた。その生活が石川の目にはあまりに美しすぎたんですね。そうか、これがデモクラシーなのかとハッとしてしまったわけです(笑)

石川という人はいつも経験を元にして概念を理解していく、頭ではなく腹でわかっていくというところがあって、それが彼の面白いところでもありました。ルクリュ一家と共に過ごした農民生活、カーペンターが形成していたある種のコミューン暮らしの経験、この二つの経験が、石川にとってとても大きな経験であっただろうことは想像に難くありません。彼自身がそうと言っているわけではないですが、私はこれらの経験によって彼の中でモヤモヤとしていた霧のようなものが晴れていったんじゃないかなと、そういう気がしています。

その後、第一次大戦も落ち着いてくると、石川はようやく日本に帰国するんですが、帰国後まもなく、石川は東大に呼ばれて講演をすることになるんです。その帰国後第一発目の講演が、まさに「土民生活」についてでした。

まあ、石川のキャリアの中でも真ん中くらいにあたる時期ですから、この「土民生活」にはかなり臨場感もあり、すごい書きっぷりだなと思います。その時にデモクラシーの訳語としての「土民生活」という概念が提唱されたわけですけど、石川は以降も「土民」という概念を頻繁に出すようになりました。それこそ「土民の名称は叛逆者に与えられたものだ」とか、「土民の尊厳、土の主人公たる人間」とか、色々と言うようになる。ただ、そこでも面白いなと思うのは、最初に辻さんも話していたように、必ずしも彼が言う土民とは農民のことだけじゃないということです。鍛冶屋も左官屋もみんな土民。地球を耕して「天地の大芸術」に参加する労働者はみんな土民であり、土着の民衆なのだ、と石川は言っているんです。

あれもこれも土民となってしまうと、じゃあ土民って誰なのかということがちょっと分かりづらいと思うかもしれないんですが、私的にはこれはグレーバーの議論なんかを並べると分かりやすいように思っています。要するに、土民とはグレーバーが言うところの非・ブルシットジョブ(クソどうでもいい仕事)に参画しているもののことだと思うんです。だから、ある意味で、その人が土民であるかないかは主観的な問題なんですよね。だから、重要なのは土民であるという気づきであり、その気づきを得たものはみな土民だとも言える。それでいうと、おそらく辻さんも土民だと思うし、私も土民だと思うんです。そういう風に私は土民であると言い得た時に人は土民であるのだと石川は言いたかったのだという気がしています。

国家がなくても「土」から草は生える

HZ ありがとうございます。今、石川が「土民生活」を提唱するに至った経緯についてお話しいただいたわけですけど、この「土民生活」を打ち出した当時の石川の問題意識と照らし合わせながら、もう少し掘り下げてお聞きしてみたいです。たとえば石川は当時、1920年代の日本の状況についてを「自我分裂と無明の迷いの時代」と言い表していますよね。そして、それに対して「自然我」みたいなものを取り戻すことの重要性を強調しています。こうした時代評価を読んでまず新鮮に感じたことは、当時と今日とで状況が重なっているということです。たとえば2020年の今日に「現代は自我分裂と無明の迷いの時代だ!」と言えば、すごくしっくりきますよね(笑)。そう考えると、問題意識という点においては、石川と今の僕たちとでは共有していると言えるところもかなりあるのではないか、と思ったんです。

そんな中、石川はあえてデモスを「土民」と訳し、クラトスを「生活」と訳して、「土民生活」という言葉を作ったわけですよね。この「土民生活」という言葉で、石川はあの時代、一体何に抵抗しようとしていたんでしょうか?

森 石川は日本に帰国後、まあ色々と日本の状況に文句を言うようになるわけです。一つは、ちょっと前までマルクスとかクロポトキンとか言ってたら「はあ?」みたいな感じだったのに、帰国してみたら大正デモクラシーの最中で、マルクス万歳、クロポトキン万歳みたいな感じになってた。石川に対しても「ルクリュの弟子? すごいじゃん」みたいになってて、それがおそらく石川は嫌だったんだと思うんです。要するに、ずっと昔から代議制とかに対して批判を加えていたにも関わらず「え、今更?」みたいなところがまずあったんだと思います。

ピョートル・クロポトキン(1842-1921)

あと、問題意識としては上と下の問題ですね。つまり、上からのお達しによって下々が何かしなければならないというような上意下達の社会のあり方を石川は問題だと考えていました。これは必ずしも体制側に対してのみの問題意識ではなく、たとえばマルクス主義とかに対しても抱いていた問題意識です。石川の理解において、マルクス主義というのは、あくまでも国家社会主義でした。今ある国家をぶっ潰して、もう一回、国家を作ろうという、そういう話なんです。その場合、革命を果たしたとしても、結局はその後、国家の指令によってああしなさい、こうしなさいと言われてしまう。上からの指令に下が従う形になってしまう。だからこそ、石川は土民を強調するのと同時に農本主義を批判したんです。これはその運動が上からなのか下からなのかを問うているということです。

たとえばsujetという概念がありますよね。現在では主体という意味で使われています。ただ、実は18世紀くらいまで、このsujetという概念は受動的なものだったんですね。日本語でいうと臣民です。臣民には王様がいるわけで、我々sujetは王様の命令に奴隷のように従う。英語でいうsubjectもそうで、subとは「下」の意、jectは「置かれた」の意、つまり「下に置かれた」という意味なんです。ただ、このsujetという概念がひっくり返る出来事が起こりました。それがフランス革命です。なんせ臣民であるsujetが王様を倒して革命を起こしてしまったわけです。

この革命の思想的な下地を作ったのはルソーです。ルソーによれば、peopleには二つの意味があって、一つはcitoyenで、もう一つがsujetだとされています。まずcitoyenは自分たちで能動的に社会を作っていく存在です。では一方のsujetとは何かといえば、それによって決まった決定に従う受動的な存在です。ルソーは人間一個体の中に二つの側面があると考えていて、それがcitoyenとsujetでした。思想史的にはそうしたルソーの思想が元になって革命が起こっていったわけですけど、ただ19世紀頃になると、そこらへんの区別がグジャグジャになってしまった。日本に入ってきた時には、sujetというのはすっかり主体的、能動的であることを意味するようになっていったんです。石川なんかもまさに「土民」というのをこのsujetの在り方として論じていたわけですが、石川の中で土民は正確にはcitoyenでした。

一方、マルクス主義においてもこのsujetであることが強調されるわけですが、マルクス主義におけるsujetはどこか臣民的なんですね。みんなで革命を起こして、みんなで政権を取ろうぜ、という話なんだけど、結局それは上意下達じゃないかと、少なくとも石川はそう感じていた。そこに抵抗しようとしていたんだと思います。まあ、えてしてアナキストになる人たちというのは、専制体制が大嫌いなわけですが、もう一つ嫌いなものがあって、それがマルクス主義者なんです(笑)。日本でもその頃、アナ・ボル論争というのが起こって、要はアナキストとマルクス主義者の間で起こった論争なんですが、当時は結局マルクス主義者の方が声が大きいんでアナキストは負けてしまいました。ただ今日、石川があらためて読まれているということを考えると、必ずしも負けてはいなかったんじゃないかなという気がしますね。

HZ 国家的な権力に抗する上で、その「抗する」という点においては共闘できるけれど、その抗する組織の中に国家的な上意下達の権力構造が発生してしまうことを石川は懸念していたわけですね。そこで、より自治に根ざしたボトムアップの実践の必要性を説いていた、と。ただ、石川はなぜそうした下からの運動のシンボルとして「土」を選んだんでしょう?

森 石川自身がこう言っているわけではなく、石川だったらこう言うのかなという想像に基づいて話せば、たとえば私の家には庭があるんですが、ここ最近の雨ですごい草が生えてきているんですね。土があるだけで草は勝手に生えてくるんです。自然農などもそうですよね。ただシードボムを適当に土に投げておけば、あとは勝手に食物が生えてきてくれる。土そのものに意識があるのかはよく分からないんだけど、めきめきと自分たちで生きようとする逞しさみたいなものが土にはあるんです。石川が「土民」という時、そうした土の能動性をイメージしていたんだと思います。「自然我」なんて言葉もそうですよね。実際、私も畑作業をしていますが、土というのはそういう能動性を醸成するというか、土と触れているだけで我々は元気が出ちゃうところがある。そういうところだったんじゃないかと思います。

HZ 土には確かに上意下達の管理をはねのけるようなワイルドな逞しさがありますよね。そこに民衆のあるべき姿を見たというのは非常によく分かる。ただ、最初にお話ししたように、「土」は一方で国家主義や全体主義へと人を動員する際の掛け声のようにも用いられてきた歴史があります。こうしたナチス的な「土」と石川三四郎的な「土」とをどう区別できるのか。森さんはそこのところどうお考えですか。

森 たとえば、嫌な言葉ですが「国土」という言葉がありますよね。昔、国土庁の長官をしていた伊藤公介が「国土を守る」ということを書く際に、国土の上に「しぜん」とルビを振っていったんです。すごい発想だなと思いました。おそらく伊藤は、国家が自然を支配できる、あるいは人間が自然を支配できるという風に、素朴に考えているんです。これはものすごく傲慢な発想です。その意味で、石川はこうした考えとは全く対極にいたように思います。つまり、支配したり、管理したりできないもの、そういうものの象徴として石川は「土」を称揚していたんじゃないでしょうか。

さっき土からは放っておいても草が生えてくるという話をしましたよね。たとえば原発事故以降、福島の海沿いの地域には人が住めなくなってしまったわけですが、じゃあ今はどうなっているかというと、もう草しか生えていなんです。今はさらに時間が経って、その草が木になっている。そこに猪とかが大量にいたりもする。地震そのものについても言えることですが、こうした自然の力の逞しさに人間は絶対に勝てないんです。それなのにも関わらず、国家なる存在がそうした土を「国土」として扱うことは横暴そのものでしょう。国家があろうがなかろうが、土から草は生えてきたし、これからも生えていくんです。それと同様に、国家があろうがなかろうが我々はずっと生きてきたし、これからも生きていけるんです。

だから、石川が、我々が基盤にして生きていくべきとした「土」とは、国土としての「土」ではありません。石川の言葉を借りれば、それは「土民が根ざすところの土」であり、これらは全く異なるものですね。

「複式網状体」として生きる

HZ ところで、石川の思想に関して、もう一つ面白いなと感じた点がありました。石川はそれぞれがそれぞれの土に根ざした土民生活を行いながら、一方でそうしたそれぞれの土を介した連帯の可能性についても説いていて、その連帯のあり方を「複式網状体」という言葉で表しています。その実体的なイメージはよく分からないものの、個人的にそれが「土」を軸とした連帯であるという点において、興味深いなと感じたんです。

というのも、土というものにはある種の排他性がありますよね。それこそ、ある土で育つ植物がよその土では育たなかったりする。それぞれに独特なエコシステムのようなものを持っていて、あるものはそこに入りたくとも入れなかったりするわけです。少なくとも、入るためには緩やかにエコシステム自体が変容していくための時間を要したりする。土それぞれにそれぞれの不文律のようなものがあって、だからこそ、そうした土の特性がナショナリズムやレイシズムに悪用されることもあったんだと思うんです。

その点、石川はそうしたバラバラの特性を持った土にそれぞれの民が土着しながら、なおかつ広い連帯としての「複式網状体」のようなものを考えている。これを今日の問題意識に即して言い換えると、グローバル化に伴う均質化には抗いつつ、一方で分断や孤立も回避していくようなイメージだとも言えるのではないかと思います。あるいは「複式網状体」を「土のマルチチュード」と呼んでみてもいいのかもしれません。一体、この「複式網状体」という言葉で石川がどのような連帯を構想していたのか、森さんのお考えをお聞きしたいです。

森 「複式網状体」は結構唐突に出てくる概念なのでかなり分かりづらいところがあるんです。僕も完全に理解しているとは言えないんですが、おそらく辻さんがおっしゃった通りだとは思っていて、ある種、土のシステム、体系みたいなものへと我々も合わせていく、スーツしていくみたいなイメージなんだと思います。

僕が住んでいる九州から沖縄にかけては赤土が多いんですね。この赤土は農業に適さず、作れない作物が多いんです。ただ、芋とかだったら作れる。あるいは、同じ九州でも火山灰が多い雲仙や阿蘇だったら別の作物が作れたりする。そういう風に場所場所の土によって作れるものや特性が異なっているわけですが、大事なことはそうした特性を踏まえた上である種の連携関係、食物生産のロジスティクスを形成していくことだと思うんですね。あるいは同じ土、同じ畑でも日当たりがいいところと悪いところ、水捌けがいいところと悪いところで、作物の育ち方が違ったりします。実際、農家たちは畑の隙間にエンドウ豆を植えてみたり、こっちではトマトを植えてみたりといったことを工夫しながらやっていくわけです。そのように「土」へと寄り添いながら、複数のものとの関係を築いていくこと、それこそが「複式網状体」ということだと思うんです。

この「複式」というところに関していうと、たとえばジャズミュージシャンみたいなのを思い浮かべてもらうといいかもしれません。ジャズミュージシャンはいろんなバンドに参加しているじゃないですか。一個のバンドしかやりませんという人はあまりいない。そういった感じで、一つの関係性に依存しすぎず、複数の関係性の中で生きていくイメージです。あるいはルクリュとかバクーニンとかクロポトキンとかがいた頃のユニオンなどもそうですよね。当時はすごくいろんな組合があって、それぞれにそれぞれが参加するんです。もちろん地域の連合もあるからそこにも参加するし、時計職人の連合があればそこにも参加する。それだけじゃ食えないとなれば印刷工の連合にも参加したりする。身は一つなんだけど、いろんなところに顔だしていて、そうすることで異なる組合同士の橋渡し役にもなれる。一個の場所で培われた知恵をこっちに植えてみたら違う知恵になったりして、それをまた違うところに植えてみて、という形で関係性が網状に広がっていく。そういう風に常に外と内を閉じたり開いたりしながら融通無碍に、土民と土民とが繋がったり離れたりしていくというのが、石川が「複式網状体」という言葉でイメージしていたことなんじゃないかなと思います。

HZ 石川はクロポトキンなどを参照しつつ社会的分業批判も行なっていますね。これは社会的分業が全くダメだという話ではなく、あくまでも「行きすぎた社会的分業」がそこでは批判されているわけですが、今のお話はそうした文脈ともつながっていくものなんでしょうか。

森 そうですね。19世紀以降、世界ではモノカルチャー化がだんだんと進行していって、農業においても単一栽培化が進んでいったわけです。そうした流れに石川は批判的でした。これはある友人が話していて「なるほど」と思ったことなんですけど、日本語に「百姓」という言葉があるじゃないですか。これは英語に訳すと「One hundred subsistence」なんですよね。つまり、100個のサブシステンス、つまり土地に根差した生活の営みを持つということ。これを聞いた時は、そうか、と思いました。

複式網状体という言葉で石川が表そうとしているのは、いろいろな仕事が世の中には存在していて、その中で我々は生きているということでもあります。そうした時、今の我々はたとえば編集者なら編集者らしく、大学教員ならば大学教員らしく、という風になりすぎていて、それ以外の属性があまり認められない。でも実際、人はそうした職業に還元できるようなものでもないんです。たとえば辻さんだったら編集者以前に「タトゥー好き」だったりするわけですよね。私であれば大学教員である以前に「畑好き」だったりするわけです。あまり好きな言葉ではないですが人は「多様体」としてある。これはある個人がすでに複式網状体的な存在であるということだとも思います。

石川という人物はどこか食えないところがあって、たとえば「世界がある種の傾向性を持っていたらそれとは正反対の方向に私はいくんだ」といったようなことを言っているんです。それによって調和やバランスを保つんだ、と。それによって石川が言うところの「天地の大芸術」が完成するんだ、と。だから、世の中が右傾化しているとなれば石川は反戦を謳って極左として活動する。これは自分がどう思っているのかとは別としてそういう風に動く、と石川は言うんです。ただ、それって一方の傾向性からすると、その傾向性を乱すことでもある。ただ、おそらく「天地の大芸術」も「複式網状体」も「乱れていくこと」そのものなんだと思うんです。大杉栄の「美は乱調にあり」という言葉ではありませんが、石川は「土」という存在にそうした乱調の美を見ていたのかもしれません。

ただ、乱調とは言っても、なんでもありというわけではない。たとえば里山というのは、人間とカッコつきの「自然」とが一緒になって、ある種の対称性の中で状況を作り出していくことですよね。里山は人間の手が加えられているわけですから、完全な乱調ではない。そういった風に人間と「自然」とが過剰ではない仕方で、お互いに緊張関係をもって対峙していくこと、それが石川が考えている「土民生活」というものなのかな、という気がしています。

HZ 乱調というのは面白いですね。それこそ今日のコロナ禍においても盛んに「連帯」が説かれていますが、ここで言うような「連帯」にはどことなく普遍主義の匂いがします。一つの理念を世界中で共有しましょうというのはそれこそ上意下達で、嫌な感じです。だからこそ、乱調を含んだ平衡としての「土」をイメージさせる石川の「土民生活」や「複式網状体」という概念が、今日、とても魅力的なものとして感じられるんだと思いました。

森 そうですね。実際、お互いがお互いを違う人間であることを意識しない限り、連帯というのはできないんです。もしみんなが一緒になってしまったら、それは連帯ですらない。今は考えが一緒だから連帯するみたいな風に思われがちですけど、それは大きな間違いで、分かり合えない違うもの同士が瞬間瞬間において一緒になることが連帯なんです。これはシングルイシューだから云々といったような下世話なレベルだけの話ではなく、それぞれが土民として立ちながら、それぞれの仕方によって、繋がるところで繋がっていく。それが複式網状体的な人間のあり方なんだと思います。

たとえば僕の中には一番の敵が二つあるんですが、一つ目はセクト主義です。どんな理念を持っていても、やっぱり組織になった途端、ああしなさいこうしなさい、となる。それはやっぱり居心地が悪いし、絶対に与したくないですよね。もう一つはネオリベラリズムです。このネオリベというのは経済政策のことだと誤解している人がいますが、全然違います。あれは政治イデオロギーなんです。これはグレーバーをはじめ、すでに色々な人が言っています。

ネオリベ的なイデオロギーは、我々を資本主義のもとに隷従させて疲れさせ、その疲れた状態を維持していくことで、下から金を巻き上げていくことを可能にするものです。この奴隷状態にしておくということに、彼ら彼女らは非常に長けている。そういうものに、我々がいかに抵抗していくかと考えると、まず自らの足で立てるんだということに気付いていくことが非常に重要だと思うんです。その点、石川を読むと、私たちはこれまでずっと臣民なんかではなく土民として生きてきたんだということに、あらためて気づかされる。そこが面白さですよね。

もちろん、これは土を身近に感じられる地方のことだけではないんです。確かに東京に暮らしていると土というものがイメージしづらいですが、土民というものを非・ブルシットジョブに携わっていることとして理解してみると、都会に生きながらも土民であることができるという風に思える。石川自身、「土」が必ずしも本当の土壌のことだけを指すものではないと言っています。あらためて畑をやってみるといったことも当然一つの面白い実践ではあるんですが、まずは今立っている場所において「自分もまた土民だ」と叫んでみるところから、今日の「土民生活」は始まっていくんじゃないでしょうか。

HZ あるいは「土」には人間以外の存在も無数に蠢いていますよね。石川の「土民生活」という言葉には、そうした人間を取り巻いている様々な存在との網状体的な関係をも視野に入れた、新しいデモクラシーの可能性も潜在しているのかもしれない、そんなことも思いました。今日はどうもありがうございました。

『国道3号線』森元斎

九州はなぜ「こう」なのか。彼女ら彼らはどのように抵抗し、反撥してきたのか。鹿児島の西南戦争を起点に、水俣裁判、サークル村、筑豊炭鉱、米騒動、はては神話世界へと国道3号線を北上しながら、国家に抗う民衆の諸相を描く地誌的思想史。宮崎八郎、宮崎滔天、石牟礼道子、緒方正人、谷川雁、火野葦平らの群像から、《思想/運動としての九州》が浮上する。

✴︎✴︎✴︎

森元斎 もり・もとなお/1983年、東京都に生まれる。長崎大学教員。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。専攻は、哲学、思想史。著書に、『アナキズム入門』(ちくま新書、2017)、『具体性の哲学』(以文社、2015)、『国道3号線』(共和国、2020)、共訳書に、G・ハーマン『思弁的実在論入門』(人文書院、2020)、H・フラスベック+C・ラパヴィツァス『ギリシャ デフォルト宣言』(河出書房新社、2015)がある。

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎