《BABU伝》──北九州の聖なるゴミ|#11「The White Snake Runs Across All Borders」

北九州のストリートを縦横無尽に這い回り、瓦礫を足場に自在に「線」を張り巡らす、“不自由”で“自由”な異端のアーティスト・BABU。その数奇なる軌跡を、HAGAZINE編集人・辻陽介が追う。

白い大蛇の夢

「白い大きな蛇の夢を見た」

と、BABUは唐突に子供時代に見た夢の話を始めた。僕がBABUに初めて会った2020年の12月の夜の話だ。

「こんな、でっかい。白蛇よ、白蛇」

なるほど、だから《ANACONDA》なんですね、と僕が即座に反応すると、BABUはそんなこと思ってもみなかったというようにキョトンとした表情を浮かべていた。BABUの隣に座っていた宮川は「そうか、その白蛇のことなのか」と笑っていた。向かいに座っていた、つまり僕の隣にいた逆卷しとねも「なるほどぉ」と嘆息を漏らしていた。

その話は特にそれ以上深まることもなく、換気扇に吸い込まれるタバコの紫煙のように笑い声のまにまに霧消していった。ここはGallery Soapだ。取材中だったが、みなすでに酔っていた。

僕のその問いをBABUが否定することはなかった。が、多分、本当に意識していなかったであろうことは、カズの証言からも窺える。《ANACONDA》命名の経緯について、カズはこんなことを話していた。

「Soapで展示をやろうとなったものの、BABUには展覧会にタイトルをつけるって概念がなくて、それをすごく嫌がってたんですよね。不自然だし気持ち悪い、と。まあ気持ちは分かるじゃないですか。つけたくないよね、でもなんもないと見る方も気持ち悪いからさって説得して。で、なんかつけようってなったんだけど、そしたらあいつが不意に『アナコンダ』って口にしたんですよ。二人でゲラゲラ笑って、アホっぽくていいじゃん、となったんです」

言うまでもなく、アナコンダとは主に南米アマゾンに生息分布する実在の蛇の名称だ。特にオオアナコンダはアミメニシキヘビと並び、世界最大級の体長を持つ大蛇として知られている。あるいは英語圏においてアナコンダは巨大なペニスを意味するスラングでもある。それゆえディルドなどのアダルトグッズにもその名称がしばしば使用されているのだが、一方の日本の場合はというと、むしろ好色な女性のイメージがそこに重ねられているようだ。AVなどのタイトルにアナコンダが使用される場合、大抵が女性の放埓な欲望を指し示す語として用いられている。おそらく、蛇がその身体を大きく起伏させて小動物を丸呑みにしていく様子に、男を骨まで喰らい尽くす淫女の姿を投影してのことだろう。

性的な含意を伴わない形でも、大蛇が洋の東西を問わず、人類の神話的思考に訴えかける信仰と畏怖の対象であったことは旧聞に属する。ここで確認しておきたかったのは、BABUが自身の初個展に充てたANACONDAという言葉が、もともとは特に深い意味もない、ある種のギャグのような形で提出されたものだったということだ。

BABUのバイオグラフィにおいて、ANACONDAにはふたつの意味がある。ひとつは2006年1月にGallery Soapで開催されたBABUの初個展のタイトル。そしてもうひとつは、その個展において初めて上映された、BABUとMASSAの共作による映像作品のタイトルだ。カズの証言に従うなら、映像作品としての《ANACONDA》は、個展の開催が決まり、カズとの掛け合いの中で「アナコンダ」という言葉が勢い任せに発された後に制作された作品ということになる。

しかし、そのような冗談じみた出自をもつこの映像作品は、文字通りに「アナコンダ」を現出させている。スケートボードをプッシュしながらBABUが夜の小倉の街路に白線を伸ばしていく様子から、まさに白い異形の大蛇が夜の街を這っていく姿を連想してしまうのだ。果たして、アナコンダという言葉がBABUにその霊感を与えたのか、あるいはBABUにすでにあったイメージが偶然を装ってアナコンダという言葉として降りてきたのかは分からない。いずれにせよ、BABUが幼い頃に見たという白い大蛇の夢は、十数年の時を経て、思いもよらぬ形で正夢となった。

ANACONDA展より(写真:宮川敬一)

Soapからソープへ

宮川敬一がBABUの個展開催を決めたきっかけとなったのは、黒崎の国道3号線沿いにある空き地の看板にBABUが描いたラインだった。

「2005年のはじめくらい。看板を全部塗りつぶして、その上にラインを引いた作品があって。宮川さんがこれはすごいねってなって、展示することになったんですよ」

黒崎の国道3号線沿いにあったBABUのグラフィティ(撮影:宮川敬一)

カズはそう述懐する。実際、この作品を記憶し、印象に留めている人は多い。たとえばM2DのEATERも「真っ黒く潰した看板に黄色いラインを引いてたやつ、あれはすごく印象的だった」と話していた。MASSAによれば、あの作品は誰に消されることもなく数年間にわたり残っていたそうだ。しかし、やがて看板の取り壊しと共に消失し、現在では見ることができなくなっている。

「福岡の市内と北九州を繋ぐ3号線沿いにあったんで、多くの人が目にしていたと思いますね。線が擦れて見えなくなるくらいまでは残ってたんじゃないかな。北九州人にとっては馴染み深い作品ですよ」

MASSAが撮影したというその作品の写真を見ると、やや荒っぽく黒一色に塗りつぶされた、およそ10メートルはあろうかという横長の看板に、悠然と波打つ黄色のラインが引かれている。その端には「BABU 05」の文字が白色でタギングされていて、また遠巻きながら若き日のBABUの姿もそこにはある。ライン作品の写真は何枚も見てきたが、タギングが施されているもの、BABU本人が写り込んでいるものは、これ以外に見たことがない。低解像度でピントも甘いその写真はANACONDA展のフライヤーのメインビジュアルにも採用され、2005年末より北九州市内のめぼしいスポットに配られた。

ANACONDA展フライヤー(提供:宮川敬一)

かくして個展の準備が始まった。が、その内容については依然としてノープランだった。どんな展示にしようか。カズによれば、打ち合わせの際BABUが強く意識していたのは、ギャラリー空間の閉鎖性だった。WALDにおけるソウル兄弟との共同制作の最中、BABUが渡辺に食ってかかった理由もそこにあった。

「BABUはギャラリーが閉じてるってことがすごく嫌だったみたいで、なんとか路上と接続しようと考えてたみたいです。アナコンダの映像を作ったのも、それでだと思います。ギャラリーをストリートに繋ごうとしてた。飲みながら『終点どこにしようかな』みたいに悩んでましたよ。結局、駅横のソープランドにすることにしたようでした。それもSoapからソープへってネタなんですけどね」

当時、小倉のソープランド街の一部は暴力団が経営していることでも知られていた。その店の鼻先までラインのグラフィティを繋ごうというのだ。トラブルになったらかなり危険な事態に陥る可能性があることは、BABUも重々承知していた。ともすればSoapにまで火の粉が飛んできかねない。背中を押したのはカズだった。

「周りに『危ないからやめとけ』とか『無謀すぎるよ』って言われるほど燃えるタイプなのは分かってましたからね。だから僕はあえて燃料投下する意味で『やめたほうがいいよ』と言ってました。やればきっと面白くなるだろうと思ってたので」

このアイディアを宮川もまた気に入っていた。

「いいアイディアだったよね。ストリートの表現がギャラリースペースに持ち込まれることでその毒性が失われてしまうという状況をうまく回避するものだったと思う。僕はSoap設立前に1年間街頭で行ったゲリラプロジェクト(パラサイトプロジェクト)などの時期からストリートとアートの関係に興味があったから、BABUの企画は本当にやりたかったんだよ。ちなみにSoapという名前も、実際にSOAPBOX(街頭演説の意、あるいは演説の際に演壇として使われる箱、の意)から来てるからね」

思い立ったが吉日、BABUはMASSAに打診し、すぐさま撮影が行われることになった。MASSAによると、撮影の依頼を受けた時点でBABUの中でプランは固まっていたという。二人の撮影は前触れなく始まることが多い。《ANACONDA》の時もコンセプトについて二人が事前に打ち合わせをすることはなかった。もとよりBABU自身、作品の背景について多くを語るタイプではない。基本的な動作の確認を除き、すべては現場の流れに委ねられることになった。

「もういきなりでしたからね。Soapからソープランドにラインを繋げるけえ撮ろうって。話を聞いてすぐに撮ったんじゃなかったかな。BABUの中では完全にイメージができてるみたいでしたから。まあ、僕としてはまたワケのわからんことしよるなって感じでした。事前に考えたこととしては、BABUのスケボーのシューって音を入れたかったんで、僕の方はスケボーで伴走するのをやめてマックさんのBチャリを借りて撮影することにしたくらいのもので」

撮影はその数日後の明け方4時ごろに行われた。二人はまず当時ヤサにしていたTRIBEから車でGallery Soapへと向かった。作品冒頭に流れる車窓からの映像はその時に撮られたものだ。撮影を無事に遂行できる時間帯までSoapで待機し、いよいよ疾走開始の時が訪れる。Soapから小倉のソープランド街までの距離は約1km。ルート上にある監視カメラの位置はBABUの頭の中に漏れなく入っている。

BABU+MASSA《ANACONDA》2006

「当時、小倉は自分たちの庭だったんでね、どの時間帯、どのルートが“安全”なのかも分かってたんです」

映像作品《ANACONDA》は10分にも満たない短い作品だが、撮影にかかった時間もほぼ同じくらいだったようだ。映像の終盤におけるBABUの疲弊しきった様子から察するにもっと長時間滑っていたのではないかと想像していたのだが、実際は「あっという間」だったという。

「低姿勢で地面にラインを引きながらハードウィールをプッシュするってかなり大変なんですよ。最後はバテバテでしたね。流れとしては、小倉はブロックに分かれた街なんで、BABUの感覚でそれを横断していった感じです。裏道を通ったかと思えば、人通りの多い銀天街も通ったり。最後、ソープランドまでラインを引き終えた時には、うまくいったなって感じました」

BABU+MASSA《ANACONDA》2006

NGなしの1テイク。特筆すべきトラブルもなく、おおむねプラン通りだった。ソープランド街からGallery Soapへと戻る道すがら、見上げた小倉の空はすでに白みがかっていた。

阿吽の地図

撮影を終えると、データをTRIBEの事務所へと持ち帰り、編集に入る。編集に関してもBABUからは特になんの指示もなかったそうだ。こういうことは「あまり考えすぎず直感でやるのが一番」なのだとMASSAは言う。疾駆の余韻を残したまま、編集は一気呵成に進められた。

「まあ、BABUからはおまかせみたいな感じでしたね。基本的に僕らは話し込まないんですよ。結局、あの時もこっちの感覚で勝手に編集してBABUに見せたら『ああ、OK』みたいな感じでした。BABUのアイディアを僕なりに受け取って、僕は僕として表現する、みたいな形。BABUも僕のことを信頼してくれてましたからね」

BABUの信頼にMASSAはこれ以上ない形で応えた。紛れもなく《ANACONDA》はBABUとMASSAによる50:50の共作だ。プランと撮影を発案し、クルージングを実践したのはBABUだった。だが、その構想を単なるエンターテインメントに回収することなく、批評に耐えうる強度をもった“映像作品”へと昇華させたのは、MASSAの卓越した撮影技術と編集センスである。

僕はあの作品を初めて見たとき、その有無を言わさぬカッコよさに痺れた。それから何度も見直しているうちに、BABUが走らせたあの白いラインがお仕着せの地図を描き直そうとしているように感じた。「流れとしては、小倉はブロックに分かれた街なんで、BABUの感覚でそれを横断していった感じです」(MASSA)。行政の区画を踏み越えて、線を引き直していくストリートの身体。その後ろ姿は逞しく、獰猛な生命力に漲っていた。しかし同時にその背中は、一夜の風に舞って生きて死ぬ、蜉蝣のような儚さもたたえていた。

BABU+MASSA《ANACONDA》2006

僕がそう作品の感想を伝えると、MASSAは狙い通りだとでも言うように、ニヤリと口角をあげた。

「CROSS ALL BORDERS。それが僕の中にあったイメージです。僕たちスケーターにとってBORDERはすごい重要な概念で、それこそスケートボーダーは国境だって越えていけるんだ、みたいな感覚がある。そのイメージは編集しながらも意識していましたね」

全てのBORDERを超える。MASSAが作品に託したイメージをBABUもまた深いところで共有していたであろうことは想像に難くない。だからこそ、BABUはGallery Soapの重厚な鉄製の扉を開けた。そこにストリート以上の自由を予感したから、では多分ない。その扉を開けた瞬間、BORDERを超える瞬間、そのトランスグレッションの瞬間に覚える浮遊感こそがBABUを突き動かしていたのではなかったか、と僕は想像している。

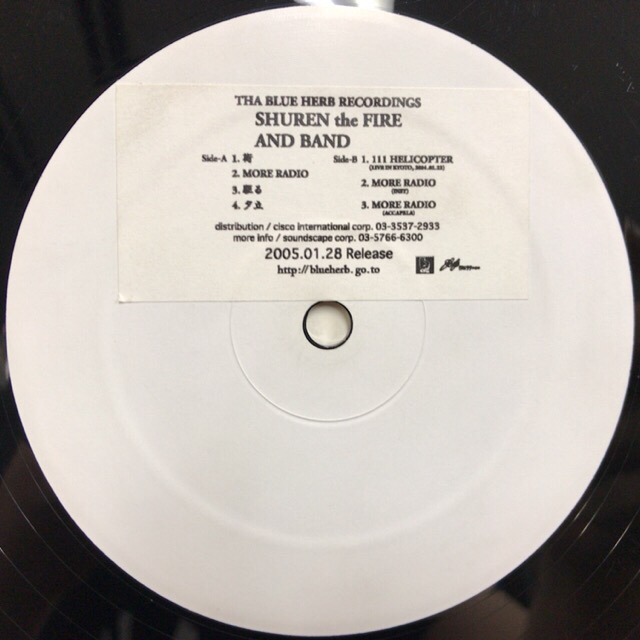

そしてもうひとつ、《ANACONDA》を語る上で欠かせない要素がある。プロスケーターの森田貴宏とラップグループのSHUREN THE FIREだ。当時、BABUとMASSAは森田貴宏の映像作品『BEHIND THE BROAD』と、その作品内で楽曲が使用されていたSHUREN THE FIREに心酔していた。《ANACONDA》制作当時の二人が、森田とSHURENから受けた影響は無視できない。

『BEHIND THE BROAD』FESN

「ちょうど《ANACONDA》の1年前くらいに森田くんが地元の中野にフォーカスした『BEHIND THE BROAD』って映像をリリースしてて、あれが僕たちにすごい響いたんですよね。その『BEHIND THE BROAD』でSHURENの曲も使われててSHURENにもハマりました。当時、僕たちは本当に住みかが街だったんですよ。起きてから寝るまでずっと街にいた。朝方の小倉をいつも一人で散歩してたし、BABUに連れられて銀天街の連なった屋根の上を夜中に歩いて回ったこともありました。だから同じく街にフォーカスしていた森田くんやSHURENにピンときたんです」

だからMASSAは《ANACONDA》のイントロにSHUREN THE FIREの「街」という楽曲を挿入した。

「まさにBABUだったんですよね、あのリリックが。夜を飛び回れ、夜をぶち壊せ、酒をこぼせって、当時のBABUの暮らしぶりそのものでしたから」

運命、なんて大袈裟な言葉を安易に使うべきではないかもしれない。しかし、SHUREN THE FIREの「街」ほど《ANACONDA》にふさわしい楽曲はおそらく他に存在しないだろう。もし違う曲が使われていたら、《ANACONDA》は全く別の作品になってしまっていたはずだ。「街」は《ANACONDA》に溶け込み、馴染み、協奏している。札幌を拠点に活動していたSHURENが歌ったのは札幌のストリートを酩酊しながら彷徨う一人の少年の心象だったかもしれない。しかし、その酩酊ははるか南方、同時代の北九州のストリートで酩酊していた二人の青年の心象ともシンクロしていた。

時間は流れ俺はゆっくりと死んでいく

生きるとはなんであるか なんであるか

神とはなんだ 人間の命はなんてこった

関係性を撃ち放て 宇宙を転がれ 宇宙をぶち壊せ

酒をこぼせ 手を振り回せ 夜を飛び回れ 夜をぶち壊せ

飛び回れ 飛び回れ 飛び回れ

寝るな 寝るな

PUNKなどの都市の幻 街の灯火 打ち棄てられたゴミ 下水

PUNKなどの都市の幻 街の灯火 打ち棄てられたゴミ 下水

SUHREN THE FIRE 「街」

BABUは黒崎の夜を一人で徘徊していた少年時代からずっとそのように生きてきた。夜を飛び回り、夜をぶち壊す、“打ち捨てられたゴミ”。BABUという人物を評する上でこれ以上ふさわしい言葉が他にあるだろうか。

ところで楽曲の使用については当然のように無許可で行われた。が、後にそれは当人からのお墨付きをもらうことになる。

「ある時、小倉の知り合いのオーガナイザーがSHURENをイベントに呼んでくれたんですよ。ライブ、すごい良かったです。ラップしたかと思えばフルート吹き始めたり。サウンドシステムの上に乗っかって客を煽ったり。イベント後に話したんですよね。『勝手に映像で曲を使わせてもらったんだけどいいかな?』って言って作品のリンク送ったら『全然いいよ』って。『そう言ってくれると思ってたよ~』とか言ってね」

もちろん、「全然いい」わけはない。世の中には著作権というものがある。だが、いかなる権利も「運命」を前にしてしまえば無防備だ。札幌と北九州、それぞれのストリートを生きてきたもの同士、そこらへんの加減については多くを語らずとも互いに了解していた。

大きな穴

完成した《ANACONDA》の映像を手に二人が真っ先に向かったのはGallery Soapだった。当時、二人にとってアートの世界はアウェーで、正直なところ「向こうのツボもよく分からなかった」。まずは宮川に見せて、その反応を伺ってみることにした。

「僕らにとってあの映像はアート作品である以前にスケボーフィルムでもあって、ギャラリーで流すって言ってもどんなもんが正解なのか、よく分からないところがあったんです。だから宮川さんのリアクションを見て判断しよう、と。そしたら反応がすごい良かったんで、あ、これでいいんだなって」

宮川もその時のことをよく覚えている。

「SOAPからソープランド街までの道のりを、小倉の街を蛇のようにくねくねスケボーでラインを引いていくというね。BABUなりに、Soapの中とストリートを繋げる意図があったんだろうと思うけど、出来上がった映像作品を見てみたら異常にカッコ良くて、感心しましたよ。MASSAの編集も本当に素晴らしかった」

宮川のGOサインと共にGallery Soapにおける展示準備も始まった。インストールのために与えられた時間は10日間ほど。その間、BABUは毎日Soapに出入りして、作品を制作していた。

「最初は、壁面にグラフィティ的なものとか、タグ的なものとか、わけわからんものを書いては、白いペンキで消して行くという行為を繰り返してて。その姿がある種のパフォーマンスのようでもあったんですよね。あれは、BABUが色々試していただけなのか、あるいはその行為自体がBABUの中では作品だったのか、僕には分からないんだけど、とにかく毎日毎日それを繰り返していた姿を覚えてる。結局、壁に描かれたものは誰にも見られないままに消えていって、最終的には赤いラインだけになったんだけどね」

ANACONDA展の準備風景(写真:宮川敬一)

一方、床面には、ホームレスの家を模したような段ボールの家、拾ってきた自転車などが配置された。天井からはBABUが布で作った異形の人形が吊るされた。この人形は展示以前、小倉の街中にBABUが“グラフィティ”と称して吊るしていたものだ。

ANACONDA展の準備風景(写真:宮川敬一)

「そうそう、思い出した。展覧会が決まっていくつかBABUからアイデアをもらってたんだけど、その一つに、Soapの壁に大きな穴を開けるというアイデアがあったんだよね。修復に金がかかりそうだったんで却下したけど。今思えば、やってもよかったかもと思うね」

その巨大な風穴がSoapの白塗りの壁面に物理的に穿たれることはなかった。だが、僕は思う。その時、それはたしかに、穿たれたのだ。

2006年1月5日、展覧会初日、打ち棄てられたゴミが並べられた会場には、アートラバーからストリートのキッズまで、多くの人が詰め寄せた。みな一様に、Soapの壁面を疾駆する白い蛇の軌跡に息を飲み、感嘆していた。

「これこそがパンクだ」

ある客はそう興奮気味に漏らしていたという。

空間にはSHUREN THE FIREの「街」が、夜を飛び回るウィールの音が、鳴り響いていた。

ANACONDA展より(写真:宮川敬一)

文/辻陽介

編集協力/逆卷しとね

✴︎✴︎✴︎

辻陽介 つじ・ようすけ/1983年、東京生まれ。編集者。2011年に性と文化の総合研究ウェブマガジン『VOBO』を開設。2017年からはフリーの編集者、ライターとして活動。現在、『HAGAZINE』の編集人を務める。

✴︎✴︎✴︎

〈BABU伝 北九州の聖なるゴミ〉

#04「ALL I NEED IS STREET SKATING」

〈MULTIVERSE〉

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義