パンクと「民主主義」の危機──2022年開催『BEDTIME FOR DEMOCRACY』展を振り返って|キュレーター川上幸之介インタビュー

2022年に開催された「民主主義」をテーマとした展覧会『BEDTIME FOR DEMOCRACY』展について、主催者の川上幸之介氏に行ったインタビュー。民主主義の危機について、戦争と疫病から考える。

2021年に倉敷で始まった展覧会『Punk! The Revolution of Everyday Life(パンク!日常生活の革命)』展は国内7ヶ所で開催され、最近も広島(オルタナティブスペースコア、5/7まで)&東京(藝大・陳列館、5/8まで)にも巡回し、8月には金沢(アートグミ)、来年には北海道の札幌が決まっており、その熱狂は続いている。このパンク展に関してはすでに、企画&キュレーションを担当した川上幸之介氏に筆者が詳しく話を聞いたインタビュー記事がDOZiNEに掲載されている。今回はあらためて、川上氏が昨年開催した「民主主義」をテーマとした展覧会『BEDTIME FOR DEMOCRACY』展について話を聞いた。民主主義の危機について、戦争と疫病の視点から考える。

インタビュー・文/ケロッピー前田

『BEDTIME FOR DEMOCRACY』展の展示風景

「民主主義よ、永眠なれ」

―パンク展が引き続き大評判ですが、昨年は「民主主義」をテーマとした展覧会を開催されました。そこで問題として取り上げられている民主主義の危機とはどんなものでしょうか?

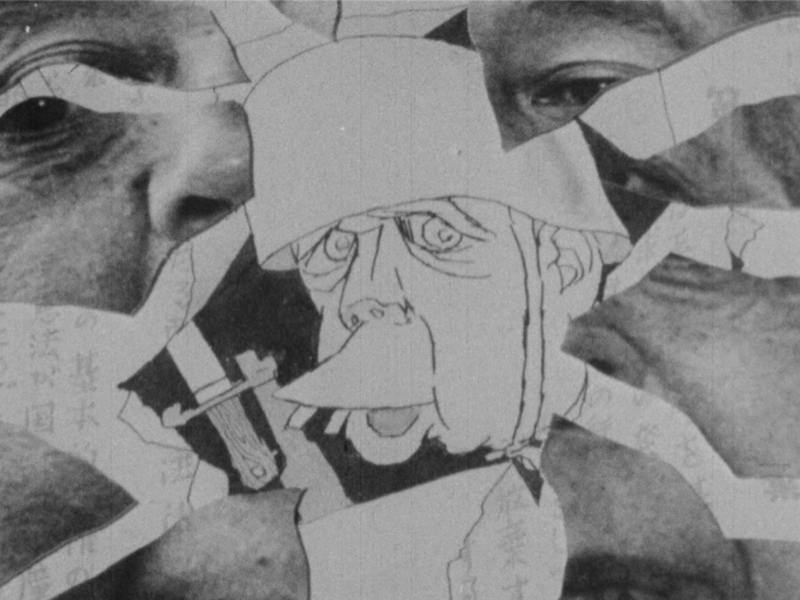

「パンク展でも取り上げてきた疎外やアイデンティティポリティクスの問題をさらに検討する意味で民主主義をテーマにしました。そのきっかけとなったのは、コロナと戦争です。そこで、資本主義と民主主義の共犯関係を象徴的に表しているアメリカのハードコアパンクのバンド、デッド・ケネディーズの『BEDTIME FOR DEMOCRACY(民主主義よ永眠なれ)』(1986年)というアルバムから展覧会名を付けました。展覧会のポスターや作品の出品も含めて、この『BEDTIME FOR DEMOCRACY』のジャケットを手掛けたウィンストン・スミスも参加しています。スミスも政治に関心が深く、喜んで協力してくれました。スミスの作品はダダやシュールレアリズムから影響を受けていますが、1980年代に新自由主義的な政策が敷かれた際に、その象徴となったレーガン大統領を取り上げ批判したり、キリスト教を揶揄する作品を発表し、発禁処分を喰らいました。現在の格差社会が生まれた一つの起点として、新自由主義があり、その後も問題はあまり解決されていません」

『BEDTIME FOR DEMOCRACY』シリーズより/©︎Winston Smith

―自由の女神の目から光線が照射され、街を壊して暴れまわっています。人々が逃げ惑う姿は怪獣特撮映画のようでもあります。

「ウィンストン・スミスの面白さはユーモアがあり、パニックと混乱を描くのを得意としていることです。冊子の概要に書きましたが、デッド・ケネディーズは『電気フェンスが必要な祖国と呼ばれる収容所』の中で『バビロンの摩天楼やベルトコンベアのような肉弾戦を生きている』と叫んいます。つまり、資本主義の価値観の中で競争を強いられ、それを是正するための民主主義は、多数派の意見ばかりを尊重し、結局は権力の維持を担っているのです。自由=アメリカの象徴としての女神が人質をとって大暴れしています」

―新自由主義とそれに伴う民主主義の偽善というものが、現代のグローバリズムにまで継続しているという問題意識は、展示されていたナオミ・クラインが演説している映像作品にも共通して見て取ることができました。

Naomi Klein Speaks at Occupy Wall Street, 10 June 2011/©︎Naomi Klein

「2008年、アメリカで金融危機が起こったとき、 デヴィッド・グレーバーは『我々は99%だ』というスローガンを掲げました。国家と結びついた大企業や金融会社には救いの手が差し伸べられましたが、貧困層には何もなされませんでした。その時に起こったデモ『ウォール街を占拠せよ』において、ナオミ・クラインは象徴的な存在でした。彼女は新自由主義政策やアメリカの覇権主義、「惨事便乗型資本主義の正体」について書いています。あの映像は、公園で警察からマイクの使用を禁止された中で、人から人へと伝える人間マイクによって連帯と闘争の呼びかけがなされていました」

―マイクが使えなかったからこそ、逆に肉声で語る迫力の演説になったんですね。

「そういう状態で彼らは自分たちの主張を民主的な方法という矛盾しない形で使い、どのように訴えていくかを話し合ったんです。そこでは他者の意見を否定せず、一度テーブルの上に載せてからはじめようとしていました。(※1)この運動はこれまでの社会や組織のあり方まで問うような実践を貫いていました」

(※1)ライターズフォーザー99%『ウォール街を占拠せよ―はじまりの物語』(翻訳 芦原 省一、高祖 岩三郎、大月書店、2012年)

―セレクトした作家たちは皆それぞれに、民主主義の共犯性によって弾き出されちゃった人たちに目を向けているということですね。

「そういう意味でフォーカスしているのは、女性、階級、性的少数派、移民や難民であり、批判の対象となっているのは、新自由主義や軍需産業、偏向するメディア、受動的な快楽を強いる娯楽、マッチョイズム、そして見せかけの抵抗です。本展に選ばれた作品には2つのタイプがあって、周縁にフォーカスして、それに異議申し立てをしている作品。もうひとつは、そういう現実に対してどういう実践をすればいいのか、どう戦っていけばいいのかヒントを与えてくれる作品です」

抵抗の多様性

―ともすると民主主義などの大きなキーワードにばかり目がいってしまいがちですが、ジェンダーや人種、差別などに作品テーマの比重があることを意識して見てみると、実はほどんとの作家が女性であることに気づかされます。

「たとえば、1994年にメキシコ南部で武装決起したマヤ系先住民主体の農民組織「サパティスタ民族解放軍(EZLN)」のドキュメンタリー『After The Revolution』(2008年)は、レティシア・アグド監督が女性の立場から革命後に家父長性の蔓延したドメスティックな空間をどうやって変革していったのかを描いています。女性を象徴する場所として、台所や寝室といったところから変えていこうというものです。また、『The Hours of Liberation Has Arrived』(1974年)は、レバノン出身でフランス在住のヘイニー・スロールの作品で、彼女はカンヌ映画祭でアラブ人女性として初めてノミネートされた監督です。イギリスとフランスの植民地時代における闘争と解放を描いており、当時としては新しい実験的な映像で弁証法的なモンタージュと呼ばれる独特の編集がなされています。彼女は西洋人が描く紋切り型のアラブ人というものも同時に批判し、植民地解放運動において女性たちがサパティスタのように話し合いながら日常を変えていく様子を映します」

Atter The Revolution/©︎Leticia Agudo

The Hour of Liberation Has Arrived/©︎Heiny Srour

—サパティスタの映画の冒頭では、粘土人形を使って歴史的背景がわかりやすく解説されていました。もうひとつのレバノンの作品も兵士たちの日常を丁寧に記録していました。Afronautsは、どういった作品でしょうか。

「1960年代にアフリカのザンビア人が実際に月に行こうとした話をもとにしたヌオタマ・ポドモのさくひんです。ザンビアというアフリカ南部にある国でアメリカに先駆けて月面着陸をやろうというシュールなアイディアを持った人がいました。小学校の先生で国立アカデミーの所長だったンコロソという人です。1964年、彼はアフロノーツと名付けた12名の宇宙飛行士候補にいろいろな無茶な飛行訓練をさせていて、資料も残っています。ンコロソの計画によれば、17歳の少女と猫2匹を銅とアルミで作ったロケットで月に送り、さらに火星にまで到達してキリスト教を布教するという、びっくりするようなものでした」

Afronauts/©︎Nuotama Bodomo

ーそれを映画にしたわけですよね。ドキュメンタリーぽく見えるけど、実はファンタジー。でも普通の黒人たちが演じるとフィクションなのか、ノンフィクションなのか、わからなくなっていきます。

「アフリカ人の女性監督が、原始的な黒人たちの世界観を描くという意味でこれまでアフリカ人を未開として描いてきた植民地主義的な映像の眼差しをみつめ返すものになっています。一方で他の作品の中には暴力的でアイロニーに満ちたものもあります。リジー・ボーデンの『Born in Flames』(1983年)は、社会民主主義革命が起こった虚構のアメリカを描いていて、そこでも女性たちはジェンダー、人種、階級という問題に直面しています。フェイクと実際のニュース映像がコラージュ的に混在し、クィアの視点から異性愛規範を批判しています。最後には、男根(ファルス)の象徴としてタワービルが爆弾で破壊されます。また、マーサ・ロスラーの『Marthe Rosler Reads Vogue』(1982年)は、『ヴォーグ』という雑誌が中産階級の女性を対象に、上流階級の女性になるために、ファッションやアクセサリー、余暇の過ごし方など、消費へと呼びかけるフレーズを淡々と朗読することでスペクタクルを暴露していきます。最後には、実際に服を作っている移民の工場が映り、その服をレーガン夫人が着ていることを話したりと、資本主義と国家、女性の関係、移民問題に対しても批判の矛先を向けています」

Born in Flames/©︎Lizzie Borden

—日本の作品もあったことに驚かされました。

「民主主義を国内で検討するためには、そのターニングポイントとなった、学生運動も取り上げる必要があると思いました。松本俊夫の『Anpojoyaku』(1959年)は、1951年に調印され、翌年に発行された安保条約に対しての反対運動を前衛芸術の手法を用いて記録しています。結局、日本は安保を受け入れ、経済合理性を追い求めていくわけですが、そのことで何が失われたのか。なぜ、人々の連帯は薄れ、お互いが疎外されていったのか、そういうものが問いかけられているのだと思います」

Anpojoyaku(The Japan@US Security Treaty)/©︎Lizzie Borden

—あと、人形劇の作品がありました。

「ブレッド&パペットシアターという、ピーター・シューマンを代表とするアナキストたちがニューヨークのロウアー・イースト・サイドで人形を使った反ベトナム運動での政治演劇からはじまったものです。彼らはパンを焼きながら、それを会場で売って興行していて、そこから名前がつけられました。また、ラジカルパペットという、アナキストたちが街頭デモのときに巨大な人形を操るのですが、『Punch and Judy』という人形劇をルーツとしつつも、街頭での政治演劇として、初期のものでした。冊子の最後に掲載されている政治哲学者のウェンディ・ブラウンのエッセイは、新自由主義と民主主義についての関係に言及するもので、展覧会を総括してもらう感じの内容です」

別様の民主主義に向かって

—あえて、いま民主主義を問うのはなぜでしょうか?

「前述しましたが、いまはウクライナ戦争があって、その前にはコロナのパンデミックがあり、結局社会的に弱い人たちに皺寄せが行き、そういう構造が露呈し、それがほとんど変わっていないということがありました。たとえばグレーバーは、エッセンシャルワーカーの仕事、例えばごみ収集や保育士といった非常事態下においても、なくてはならない仕事を請け負っている人たちは本来貰っていいはずの給与の七分の一しか手にしてないといいます。一方で銀行員や投資家はその労働の対価の七倍もらっていることを指摘しています。なぜこのような転倒した世界で、それがさも当たり前であるかのように私たちは思い込んでいるのでしょうか」

—どうしたらいいのでしょうか。

「本展の作品やパンクスの活動にヒントがあると考えています。本展に参加した作家たちは、これまでとは違う民主主義のあり方、正確に言えば、本来の民主主義のあり方を示してくれています。つまり、第三世界と言われる人たちや、『ウォール街を占拠せよ』のデモのやり方や権力との闘争の際の戦術、性的マイノリティやフェミニストたちのこれまでの運動の戦略や、サパティスタやドファール解放戦線など、圧政に立ち向かうための方法はもちろん、その際の組織の在り方、人間同士がどう協力していくべきかというところにヒントがあると考えています。もちろん、完全な解決策ではないけれど、そこには理論だけではなく、具体的な実践が提示されています」

—資本主義がグローバリズムとともに巨大化していくのに対抗して、小さい集団の中では資本主義から離れた人間関係が作れるかもしれないですよね。

「そういう社会を知りたいし、見たいし、作ることに参加してみたいです」

—これからの活動については?

「パンク展が広島と東京藝大のあと、石川県の金沢市と北海道の札幌市にも巡回する予定です。新しい展示のアイディアもいろいろと出していきたいけど、パンク展も開催のたびにアップグレードしたいと思っています。今年はパンクだけの系譜に拘って、フィリピンやネパールのパンクも入りました。また、9月にはこの展覧会をきっかけに書くことになった『パンクの系譜学』という本を書肆侃侃房さんから出版する予定です。若い人たちにアートやパンクを通じて、これまで強いられてきた価値観とは異なる世界を知って欲しいです」

(インタビュー・文/ケロッピー前田)

川上幸之介氏

【INFORMATION】

『Punk!The Revolution of Everyday Life』展・金沢

2023年8月18日(金) – 9月4日(月)

金沢アートグミ

休館日:なし 入場:無料 時間:10:00 – 17:00 HP:https://www.artgummi.com

主催:稲垣健志(金沢美術工芸大学)山本浩貴(金沢美術工芸大学)キュレーション:川上幸之介(倉敷芸術科学大学 協力:モトヤユナイテッド株式会社

【倉敷芸術科学大学・川上幸之介研究室】

EEEプロジェクト主催。EEEプロジェクトでは、ジョン・バルデッサリ、ライアン・ガンダー、ヨシュア・オコン、リクリット・ティラバーニャ、トーマス・ヒルシュホルン、イム・ミヌク、アントン・ヴィドクル、ホー・ルイ・アン、ゲリラ・ガールズ、ジェレミー・デラー等と教育プロジェクトを行った。キュレーションでは、ナイーム・モハイエメン、ハルーン・ファロッキ、オトリス・グループ、ニナ・フィッシャー&マロアン・エル・ザニの個展、アサクサでのサンティエゴ・シエラ、ギー・ドゥボール、イム・フンスン、コラクリット・アルナーノンチャイ、トリン・T・ミンハ、ジェイコルビ・サッターホワイト、アクション、マヴォ、未来派美術協会、DVL、プロレタリア美術運動の立案、アーティスト・セレクションを行なった。

✴︎✴︎✴︎

ケロッピー前田 1965年、東京都生まれ。千葉大学工学部卒、白夜書房(のちにコアマガジン)を経てフリーに。世界のカウンターカルチャーを現場レポート、若者向けカルチャー誌『BURST』(白夜書房/コアマガジン)などで活躍し、海外の身体改造の最前線を日本に紹介してきた。その活動はTBS人気番組「クレイジージャーニー」で取り上げられ話題となる。著書に『CRAZY TRIP』(三才ブックス)、『クレイジーカルチャー紀行』(KADOKAWA)、『縄文時代にタトゥーはあったのか』(国書刊行会)、『モドゥコン・ブック増補完全版』『トレパネーション・ソースブック』(ともにフューチャーワークス)など。

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「レオ・ベルサーニをめぐって 」──クィアが「ダーク」であること──|檜垣立哉

「ゴシックからブラックへ、アフロ・マニエリスムの誘惑」── “暗黒批評”家が紡いだ異貌の黒人音楽史|後藤護インタビュー

「死と刺青と悟りの人類学──なぜアニミズムは遠ざけられるのか」|奥野克巳 × 大島托

「あるキタキツネの晴れやかなる死」──映画『チロンヌㇷ゚カムイ イオマンテ』が記録した幻の神送り|北村皆雄×豊川容子×コムアイ

「パンク」とは何か? ──反権威、自主管理、直接行動によって、自分の居場所を作る革命|『Punk! The Revolution of Everyday Life』展主宰・川上幸之介インタビュー

「現代魔女たちは灰色の大地で踊る」──「思想」ではなく「まじない」のアクティビズム|磐樹炙弦 × 円香

「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘

「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践

「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹

「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義

「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志

「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾

「HOW TO SCAN THE WORLD 」── 世界をくまなく、そして注意深く、「見る」「触れる」「遊ぶ」|BIEN × 石毛健太 × 髙木遊