シリーズ『COVID-19〈と〉考える』 TALK 08|塚原東吾 × 平田周|グローバルとローカルの来たるべき「あいだ」へ──プラネタリー・アーバニゼーション研究と科学批判学が見据える第三の道

マルチスピーシーズ人類学研究会の「COVID-19を分野横断的に考える 」シリーズ第八弾。「グローバル/ローカル」という二項対立を乗り越え、あるいは調停する、かつその二つの極の「あいだ」における、バランス調整にとどまるのではない第三の道を、COVID-19と共に発見すること。

<< TALK 01|奥野克巳 × 近藤祉秋|ウイルスは人と動物の「あいだ」に生成する──マルチスピーシーズ人類学からの応答を読む

<<TALK 02|逆卷しとね × 尾崎日菜子|接触と隔離の「あいだ」を考える──コロナの時代の愛をめぐってを読む

<<TALK 03|吉村萬壱 × 上妻世海|都市を彷徨える狩猟民に〈知恵〉はあるのか──私と国の「あいだ」を/で問い直すを読む

<<TALK 04|清水高志 × 甲田烈|我々は対象世界を《御すること》はできない── 既知と未知の「あいだ」の政治を読む

<<TALK 05|松本卓也 × 東畑開人|ケアが「閉じる」時代の精神医療── 心と身体の「あいだ」を考えるを読む

<<TALK 06|山川冬樹 × 村山悟郎|隔離され、画像化された二つの顔、その「あいだ」で── ハンセン病絶対隔離政策とオンラインの顔貌から考えるを読む

<<TALK 07|辻村伸雄 × 石倉敏明|パラドクシカルな「共生」の技法──歴史と神話の「あいだ」の実践を読む

この記事は、マルチスピーシーズ人類学研究会の「 COVID-19を分野横断的に考える 」シリーズの第八弾として6月5日に行われた、科学史家の塚原東吾と、思想史研究者の平田周によるビデオ対談(司会:辻陽介)の内容を、記録、再構成、加筆したものです。

惑星規模の都市化を考察するプラネタリー・アーバニゼーション研究、近代科学の傲慢を批判的に検討する科学批判学、二つの学からこのパンデミックを再考し、アフター・コロナ、オルター・コロナの展望について話し合いました。

Drawing by Maki Ohkojima

Text by Yosuke Tsuji

普遍か特殊か、接触か隔離か、グローバルかローカルか

HZ みなさん、こんばんは。このシリーズの司会を務めさせていただいております辻陽介です。この研究会「COVID-19を分野横断的に考える」は立教大学の奥野克巳さん、北海道大学の近藤祉秋さんらが主催するマルチスピーシーズ人類学研究会と、僕が編集しておりますウェブメディアHAGAZINEとの共催という形で行なっているもので、COVID-19のパンデミックと、それがもたらしている社会的影響、あるいはその時下における「生」のあり方について、分野横断的、多角的に考えてみようという対談シリーズになります。新型コロナウイルス感染拡大の状況といたしましては本日(6月5日)時点で感染者約642万人、死者38.3万人超となっております。

さて、この対談シリーズも今回で第8回目、そして、今回がとりあえずの最終回となります。最後のスピーカーを務めていただきますのは、科学史の研究をされている塚原東吾さん、思想史の研究をされている平田周さんのお二人です。設けさせていただいたテーマは「グローバルとローカルの来たるべき「あいだ」へ――プラネタリー・アーバニゼーション研究と科学批判学が見据える第三の道」というものになっております。

さて、これから対談を始めていただくわけですが、その前に、これまでの7回を踏まえて僕の方で用意させて頂いた対談の趣旨文がありますので、ここで読ませていただけたらと思います。まずはブリュノ・ラトゥールの引用から入ります。

「グローバリゼーションのグローブ(Globe=世界)を実現する惑星(planet)、地球(earth)、土壌(soil)、領土=テリトリー(territory)など、どこにも存在しない。これまではすべての国がそのグローブを目指してきた。だが、もはや誰にとっても、確実な「安住の地」はないのである。」(ブルーノ・ラトゥール『地球に降り立つ』川村久美子訳)

今日、COVID-19の世界的なパンデミックは、私たちに「マイナスのグローバリゼーション」がもたらす諸問題をあらためて認識させることとなりました。人獣共通感染症の発生と流行は、ヒト、モノ、カネが際限なく移動を続け、世界を隈なく資源化し続けてきた近代以降の人類史を抜きにして語ることはできず、またそれは、人類による地球の支配が拡大した結果、人類の生存基盤自体が揺るがされる状況が生じていることを表す地質学的新年代として、2000年代以降に関心を集めている「人新世」という言葉にも、端的に表されているように思います。

一方で、こうした「マイナスのグローバリゼーション」に対する反動として、今日、世界では「マイナスのローカル」へと向かう動きも、顕著となっています。たとえば、各国で吹き荒れている排外主義や差別主義の風波、またトランプ政権下の米国をはじめとする一国孤立主義の台頭などはその例でしょう。今日のコロナ禍においては、ますますそうした動きが強まりつつあり、日本においてもこの混乱に乗じて、特定の職業、民族、セクシュアリティを排除、差別する動きが目立ってきています。

とはいえ、こうした一連の現象がなぜ起こっているのかと言えば、それらを駆動しているものは、他でもない「マイナスのグローバリゼーション」によって「安住の地」を剥奪された市民の自衛意識であるとも言えます。そして、こうした自衛意識そのもの、生の安寧、文化の保護を求める衝動そのものは、語弊を恐れずに言えば、「当然」のものであるとも、「健全」なものであるとも言えると思います。しかし、たとえそうであったとしても、そうした自衛意識がもたらす帰結としての排外主義や差別主義に同意することはやはりできません。

ここにジレンマがあります。本シリーズではこれまでもグローバル(普遍性)に接続(接触)することで生じる暴力と、ローカル(特殊性)に分離(隔離)することで生じる暴力という、二つの暴力を極としたシーソーゲームに動揺する「生」が、様々な角度から語られてきました。そうした語りの中で見えてきたことは、私たちはすでに過剰に繋がりすぎていて、かつ、すでに過剰に分断されすぎているという逆説です。そこで、シリーズ最終回となる今回も、再びこの問題に迫りたいと思います。つまり、「グローバル/ローカル」という二項対立を乗り越え、あるいは調停する、かつその二つの極の「あいだ」における、バランス調整にとどまるのではない第三の道を、COVID-19と共に発見すること――それが最終回のテーマです。

こうしたテーマを考えていく上で、塚原さんと平田さんにお声がけさせて頂いたのには、理由があります。

科学史家である塚原さんは、『現代思想』誌の5月号「感染/パンデミック」特集で、新型コロナウイルスの流行を現代の「コロンブス的交換」(A・クロスビー)であるとする視点から分析されていました。その文脈において、たとえばユヴァル・ノア・ハラリが説いていたようなコロナ禍における「国際的な団結」「科学への信頼回復」が必要だとする言説を「浅薄だ」と批判されています。今、本当に必要なのは、自然をコントロール可能のものとして制圧しようとする科学を、人新世の自然観を問い直す観点から批判していくこと、かつ21世紀のコロンブスを、新たなる制圧や封鎖のためではなく、探り当てていくことではないか、そのように書かれていました。今日はあらためて、現在の科学が抱えている問題――たとえば塚原さんは『現代思想』誌において科学のことを「本質的、内在的、存在論的に全体主義や監視に向いている文化様式」なのだと喝破されておりましたが、こうした科学に内在する危うさ、そしてそうした危うさを反省し超克していくための科学批判学の可能性についてお伺いしたいと思っています。21世紀のコロンブス的交換を反省的に捉え直し、安易な連帯とは異なる別の道を模索すること、それは、先述したテーマを考える上でも重要な視点だと感じています。

そして、もう一人のスピーカー、思想史を研究されている平田周さんは、塚原さんと同様に『現代思想』誌の同号に論考を寄稿されていて、今回のパンデミックの問題をニール・ブレナーとクリスチャン・シュミットが提起したプラネタリー・アーバニゼーションという概念を軸に考察されていました。その上で平田さんは、物理的なインフラのみならず、制度的なインフラの持つエージェンシーに着目することによって、COVID-19の問題を、過去との単なる断絶としてではなく、過去からの連続するものとのディアレクティックな関係の中で捉える必要性を論じられていました。これは今日の「マイナスのグローバリゼーション」を考える上でも非常に示唆深い視点だと感じます。今日は、あらためて都市化やジェントリフィケーション、あるいはサプライチェーンやロジスティクスから考える感染症の問題について、あるいはブレナーが今日のアーバニゼーションとは別の仕方のアーバニゼーションとして提示している「オルター・アーバニゼーション」などについても、お話を伺いたいなと思っています。

科学史と都市論という一見すると専門分野の全く異なるお二人ではありますが、今日に対する問題意識においては、お二人には通底しているものがあると感じています。今日のトークにおいて予期せぬ化学反応が起こることを期待しています(笑)

それでは、最後の対談に移っていきたいと思います。まずは平田さんに、先ほど少し触れた「プラネタリー・アーバニゼーション」についてお伺いしたいです。それが一体どんな概念で、また今日のパンデミックとどのように関係しているのか。どうぞよろしくお願いいたします。

プラネタリー・アーバニゼーションと感染症

平田周(以下、平田) よろしくお願いします。ご紹介に与りましたが、まずは自分が一体何者なので、どういう風にプラネタリー・アーバニゼーションを研究するようになったのかという経緯から簡単にお話しさせていただければと思います。

もともと私は、博士課程でフランスの哲学者であり社会学者であるアンリ・ルフェーブルという思想家を研究していました。ルフェーヴルに対する評価は、世代によって様々です。ルイ・アルチュセールと対比させるような形でヒューマニズム的なマルクス主義者とみなされていますし、あるいは2000年代に日本でも翻訳された『空間の生産』という主著などは空間論の先駆として参照され、日本でもカルチュラルスタディーズ、都市論などで広く読まれました。

ルフェーブルは1901年生まれで1991年に亡くなっています。まさに20世紀を生きた人です。そこで私は彼の思想を追うことでフランスの20世紀の思想史全体が違って見えてくるんじゃないかなと思い、ルフェーブルという個人を対象としたモノグラフ研究をしてきました。

ルフェーブルは、1970年に『都市革命』という本を書きました。そこで従来の都市論を批判しています。それまでは都市というものが境界づけられた形で、つまり、ロンドンだとかローマとかパリだとかいうように街ごとに研究されるということが一般的だったのですが、ルフェーブルは「都市化」というものが行政的に地図上に引かれる都市の境界を超えて、あるいは国の境界をも超えて様々な影響をもたらしているということを指摘したんです。その上で、「社会の完全な都市化」という仮説を出し、都市化を実際の都市に限定されない、より広範囲に及ぶ現象として論じていました。こうした50年前の議論が、先ほど辻さんに名前を出していただいたニール・ブレナーとかクリスチャン・シュミットという人たちに再解釈され、生まれたのがプラネタリー・アーバニゼーション研究です。以前に私が書いた内容を手短に説明したいと思います(※)。

※平田周「プラネタリー・アーバニゼーション研究の展開」『10+1 website』以下で閲覧可能。http://10plus1.jp/monthly/2018/11/issue-01.php

ブレナーやシュミットのルフェーブル解釈は、新自由主義批判のデヴィッド・ハーヴェイやポストモダン地理学のエドワード・ソジャなどに続くルフェーブル解釈の第三の波と言われています。プラネタリー・アーバニゼーション研究はこの第三の波から出てきました。それを一言で言えば、都市研究のなかで、都市の境界線上の外に仮定され、農村とひとまとめにされてきたヒンター・ランド[後背地]と都市が切り結ぶ関係を扱ってこなかったことに対する批判的な問題提起です。それゆえ従来のアプローチに代えて、グローバル化の推進力として論じられる都市形成過程が都市という領域を超えて、地球の隅々にまで広がって、ヒンターランドに影響をおよぼしていることを実証的・理論的な検討対象にしよう、というのがこの研究のなかで提起されたことです。

私がこのプラネタリー・アーバニゼーションを研究するようになったのは、都市社会学を研究している友人の仙波希望さんとの話がきっかけでした。仙波さんは広島を対象に都市研究してきた方ですが、彼が「個別の都市研究を積み重ねていくだけでは必ずしも現代の都市のステータスは見えてこない」と話していたんです。それで、そうしたものがもっと見えてくるような研究をしてみようとなり、それこそマルチスピーシーズ人類学研究会と同じような意図で、何か統合的な視点をもって都市研究を見ていくという共同研究を始めました。その際に、ブレナーやシュミットのプラネタリー・アーバニゼーションを参照軸として研究してみたらどうだろうかとなったんです。共同研究は、ソジャやハーヴェイの紹介や翻訳にも関わってる大城直樹さん、歴史地理学的なアプローチでパリのマレ地区に関する研究を行った荒又美陽さん、釜ヶ崎をフィールドとする原口剛さん、そして移民が移動するときのチェックポイントして知られるイタリアのランペドゥーザ島をフィールドとし、今サンドロ・メッザードラとブレット・ニールソンによるボーダースタディーズに関する著作『方法としての境界(仮)』(共和国)の翻訳を一緒にやらせて頂いている北川眞也さんといった地理学や都市社会学の研究者の方々をメンバーとして、3年前から行っています。

実は今年、その研究会で論集を出そうかとなっていました。ただ、そのタイミングで、まさにこのCOVID-19の状況になってしまったんです。『惑星都市理論』というタイトルの論集刊行を一緒に計画していた編集者の方も、コロナ禍でものすごく落ち込んでしまいました。自分たちが出そうとしている本なんかこの状況においては意味がない、だって自宅隔離するまで世界は閉じられてるから、といった具合に。だから、私としてはちょっと励ましたいという思いもあったし、より実存的には自分が考えていたことで、どうこの状況が考えられるのか試行錯誤していました。そこでちょうど『現代思想』から頂いた依頼もありましたので、今の事態についてプラネタリー・アーバニゼーションを軸に考えてみようと思ったんです。

まず、私が最初に感じたことは、今回のパンデミックにおいては、日常生活のレベルで、それ以前と以後にものすごい断絶をもたらしているように見えますが、実は、その前にあったものが無に帰して、まったくの更地になってしまうような出来事なのかといえば、そうではないだろうということでした。だとすれば、どういう風に、コロナ以前と以後の連続性のようなものを考えることができるだろうか、と思ったんです。

そこで調べ始めると、まさに「プラネタリー・アーバニゼーション」研究の枠組で、ヨーク大学(カナダ)の都市研究者ロジャー・キールが、伝染病や感染症のようなものがどういう風に世界の様々な領域と結びついているのかという観点から論文を書いていることを知りました。キールはその論文で、人口分布、人々を結びつけるインフラストラクチャーの配置、感染症のリスクに対応するガバナンスといった3点をベースに考察をしていました。手短に言えば、人獣共通感染症の原因ともなる、従来人間が住んでいなかった自然環境の居住化、感染経路となる地域を物質的につなぎ、人々の移動を可能にする陸や空の交通網の形成、といった都市化によってもたらされた感染症のリスク(辻さんが出していたキーワードを用いれば「負のグローバリゼーション」)は、それに対処する各国の制度的資源に応じて変わるというものです。もちろんこうした制度的資源の問題は、日本でも保健所やそこで働く職員の数が減らされていることが指摘されているように、「パンデミック」以前に取られてきた社会保障の削減などの緊縮措置とも関わりをもっています。

このように、私個人が感じた部分と、プラネタリー・アーバニゼーションと感染症をめぐるキールの論考をまとめたのが『現代思想』の論考でした。

おそらく、ここまでの話ですでに塚原さんとの接点はあると思っています。どういう風に接点があるのかと言うと、このコロナの状況になって、それ以前と以後で何が続いていくのだろうかと考えたときに、私の場合ですと、それがまずアーバニゼーションの問題としてあるわけですけれど、塚原さんはそれと同じ問題を『現代思想』において科学と文化の問題として、あるいは科学と民主主義の問題として提起されていたように思うんです。あるいは、塚原さんが他の論文でも、今日の科学というものがものすごく経済的な収益性との結びつきを強めていて、人々の具体的な欲求や問題を解決するといったところに結びついていないという状況を指摘されていましたね。この指摘から今回必要とされるワクチンは事前に開発可能であったにもかかわらず、利益にならないという理由で投資されてこなかったというエピソードを想起します。

もう一つの接点として、塚原さんは気候変動を含む人新世の問題にも言及されていました。今後どういう風に人新世のようなグローバルな問題を統御していくのかと考える時、科学と文化の問題が大きく浮上してくる。同様に、「プラネタリー・アーバニゼーション」はまさにプラネタリーな都市化を考えるものであり、人新世の問題とも直結しています。

最初に人新世という言葉を提唱した地質学者のパウル・クルッツェンの提示していた解決策は、エアロゾルのようなものを撒いて太陽光を妨げて地球を冷やせばいいんだというような、工学的な発想でした。その実行がポン・ジュノの映画『スノーピアサー』(2013年)では、ディストピア的に捉えられていて、逆に急激な寒冷化に見舞われた世界が舞台となっています。しかし、地球の全市民は科学者、つまりクルッツェンら「ジオ・エンジニア」の言うことを聞いてればいいのかというと、やはり疑問があります。そこには必ず権力構造の問題が生じてくる。エコロジーを含んだような都市計画などにおいても同じことが言えます。果たしてアーバン・プランナーの言う通りに都市を設計すればそれで問題が解決するのかと言えば、そんなことはありません。

まさに今回のコロナ禍においては、どういう風に感染拡大を防ぐのかというところで、人々の移動の流れを一律にコントロールするような話がたくさん出てきました。その中で、民主主義や人権をめぐる議論も活発化している。ある種の科学と、人々の生活、民主主義のようなものをどう調停することができるのか、いろいろな問題が出てきているところではないかと思います。今日は是非、塚原さんにそうしたお話も聞いてみたいです。最初の導入としてはこんなところでしょうか。

コロンブス的交換の21世紀的局面

HZ ありがとうございます。では続いて塚原さんにお伺いしたいです。塚原さんは今日の状況を「コロンブス的交換の21世紀的局面」として論じられていました。果たしてそれがどういうことなのか、あるいは、「コロンブス的交換」という言葉を提唱した歴史学者アルフレッド・クロスビーという人物についてなど、お伺いしたいです。

塚原東吾(以下、塚原) よろしくお願いします。神戸大学で科学史を教えております塚原東吾と申します。今回はこういうところに呼んでいただいて誠にありがとうございます。ただ、ちょっと意外でした(笑)。僕はマルチスピーシーズについての研究をやってきたわけではないし、そんな僕が8回続いた連載対談の最後を飾っていいのか、と。とはいえ、このコロナの状況については言っておきたいこと、言わなければいけないことはあると思っています。ですので、ここで少しでもお互いの知識交流ができればいいのではないかなと思って、この対談に参加させていただくことにしました。

まず、僕がコロナについて考える大きなきっかけとなったのは、さっき平田さんもあげていた『現代思想』の5月号から寄稿依頼があったことです。我々は「コロナ特集」と呼んでますけど、まあ感染症のことをどう考えるかというテーマで書く機会を与えていただいたわけです。ただ、僕の場合は4月3日くらいが締め切りでしたので、これは非常に書きづらかった。どうなるかがまだ全然分からなかったですから。ヨーロッパでは感染拡大がガンガン進んじゃっている状況で、一方の日本ではようやく非常事態宣言が出たばかり。何を書くべきか悩みました。

ただ、僕は科学史を学んできたわけですけれど、ここにはいわゆる「科学」だけではなく、医療や技術なども全て含まれているんですね。感染症が世界史にどのような影響を及ぼしてきたかということについても、実は医学史や科学史の研究の中でいろんな形で検討されてきています。その中で興味深い成果もいっぱい出ている。もちろん、まだまだ足りないかもしれない。僕自身はそうした成果、蓄積を、驚きをもって学んできました。ですので、そうした蓄積について、まず書きおこすことにしました。

科学史の観点から感染症の問題を語る際に、もっとも引用されるのは『史上最悪のインフルエンザ:忘れられたパンデミック』(みすず)という本です。これはアルフレッド・クロスビーという人の書いた本で、非常に面白い本です。今回、クロスビーの本をいろいろと読みました。史上最悪のインフルエンザとはスペイン風邪のことですが、彼は別にスペイン風邪を専門にしているだけではない。実際、彼の研究はとても古い話から始まっています。その上で、クロスビーが打ち出した非常に有名な概念が「コロンブス的交換」というものです。1442年にコロンブスがアメリカ大陸を発見した時、コロンブスはいろいろなものをアメリカ大陸から持ち帰り、また色々なものをアメリカ大陸に持ち込みました。つまり、交換したんです。一般的には、たとえば、じゃがいもとかトウモロコシなど目に見える作物を交換したと言われています。しかし、一方で目に見えない小さなものも交換していました。コロンブスは向こうにはインフルエンザを持ち込み、向こうからは梅毒を持って帰ってきた。こうした交換のあり方をクロスビーは「コロンブス的交換」と呼んだ。

クロスビーは、かのインカ帝国、マヤ帝国などの、古代の巨大な文明というのが、あたかも砂上の楼閣のごとく崩れ去ってしまたことに驚きをもって触れています。武力においてはそれらの古代文明は当時のヨーロッパに引けを取らなかったとも言われている。それで、その時にそれらの古代文明を滅ぼすことになったのは、ヨーロッパから持ち込まれた病気だったとクロスビーは言うんです。これが面白い。さらに言えば、今、ヨーロッパ人がじゃがいもを主食の一つとして食べたりしています。あるいはアジアでも唐辛子なんかを食べています。たとえば朝鮮料理といえば、唐辛子なしには考えられません。しかし、まさに唐辛子などは16世紀以降にヨーロッパから伝わったものです。あるいはトマトだってそうです。イタリア料理はトマトだというけれど、トマトがイタリアに入ったのは16世紀以降、あるいは17世紀以降です。つまり、今では国民国家の「伝統」のように考えられていることも、コロンブス的交換が起こった近代的地政の中で生じたものであるということを、クロスビーは言っています。

また、クロスビーは『帝国主義の謎:エコロジーから見た10-20世紀』(岩波)という本も書いています。僕の領域である科学史では『数量化革命:ヨーロッパ覇権をもたらした世界観の誕生』(紀伊国屋)という本も書いています。この本では要するに、今では当たり前のこととなっている数字で物事を表すということがどのように世界的に一般化したのか、ということが書かれています。数量化が一般化するなんて、そんなことかつてはありえなかった。ものを測るスケールについても、国、地域、村ごとに全く違った。それがこのように標準化されてきたというのはどういうことなのか。数量化の歴史とは、まさに地球が一つになっていく歴史としてあるのではないか。そういうことを詳しく検討した本です。

こうした観点から考えると、今回の新型コロナウイルスというのも、突然発生したものとしてではなく、より大きな世界史的交換の中に位置付けられるのではないか。ヒトやモノやサービスがめまぐるしく国境を越えて交換されていく現代において、同時にコロナという小さい小さい不可視のウイルスが現れ、世界的に交換されることになった。これは「21世紀のコロンブス的交換」と言えるんではなかろうか。『現代思想』にはそういうことを書いたわけです。

ユヴァル・ノア・ハラリの説く「連帯」の浅薄さ

塚原 では、今回の問題について歴史家たちは何を言っているのか。最近は「グローバルヒストリー」という言い方をする人も多いです。ある意味、このスタイルは、めちゃくちゃ流行っています。代表的なところでは、たとえばユヴァル・ノア・ハラリです。彼は『サピエンス全史:文明の構造と人類の幸福』という厚い本を書いています。読んでみると面白いんです。あるいは彼には『ホモ・デウス:テクノロジーとサピエンスの未来』という本もある。人類は認知革命、農業革命を経て統一され、さらに科学革命をもってして、人間はテクノロジーやサイエンスを得た、そのことで、神(デウス)になる道を進んでいるのだ、と。なるほどなとは思うんだけど、どこか引っかかる。もともと、ハラリはイスラエル出身のユダヤ人で、オックスフォード大学で中世の軍事史を研究していた方です。ユダヤ人なんだけど無神論者でヨガとか瞑想が大好き、さらにベジタリアン。『サピエンス全史』のそもそものきっかけはイスラエルの高等学校で読ませる世界史のテキストのようなものとして書いたらしいんですが、本当に上手くまとめてある。さらにハラリは毒舌なので、非常にとんがっていて、面白く読めるようにできている。

ただ、この本は一体、誰が受け取るのか。日本ではビジネス書大賞を受賞しているわけです。別にそれが悪いわけではないのですが、たしかに『サピエンス全史』には、それを読んだビジネスマンがわかったような顔で「世界情勢はこうなんだ」、「人類は進歩してきて、これからも進歩し続けるのだ」とか語るのにちょうどいいような、非常に浅薄なところがある。『現代思想』の論考でもハラリの浅薄さについては言及しました。では一体ハラリのどこが浅薄なのか。

たしかに、今回のコロナのことについても、ハラリは面白いことを言ってはいるんです。ハンガリーでコロナ不安を理由に圧倒的な独裁体制が出来上がっていて、オルバーンという首相がなんでもやっていいみたいな権力を持ってしまうという状況が起こっている。そのことについて触れ、これはまずくないかと「TIME」誌に寄稿したりしている。中国などでは感染対策が成功したと言われているけど、あのような方法を許したら監視社会が進むだけだという指摘もしている。このパンデミックの後には新たなる監視社会が誕生し、コロナ的監視社会なんて言われてしまうんではなかろうか。そうした監視がバイオテクノロジー、バイオモニター、ビッグデータ、ITなどによって合理化され、大衆もまたコロナが怖いから、ちゃんとモニターしろみたいにそれを後押ししている感じがある。これは気をつけないといけない。ハラリはそういうことも言っていて、なるほど、それは非常に重要な指摘だと僕も思います。

その上でハラリは、「監視社会か、市民的エンパワーメントか」、「国家主義的な孤立か、国際的な連帯か」、という二択の問いを2つ立てている。すると、当然、答えは国家主義でも監視社会でもないわけです。市民的エンパワーメントと連帯だよな、となる。ただ、そこまでハラリが言ってしまうことは、ちょっとまずいなと思うわけです。ハラリは「国際的」に、そして「連帯するんだ」と言うわけですが、それを言った時に、一体誰と連帯するのかを言っていなかったりする。本当はそこが最も大事なんです。実際、いわゆるネオリベと呼ばれている人たち、経済的なリベラリストの人たちもまた連帯ということをいうわけです。何をイメージするかが伏せられたまま、連帯とか、国際とかいうようなことを簡単に言ってしまう。これはちょっとまずい。

先日、朝日新聞で津田大介も「コロナ禍でこそ、連帯の意味を我々は知るんだ」というようなことを言っていました。でもやはり、津田大介も連帯の中身については何も言っていない。しかし、連帯という場合、誰と何をどう連帯するのかを言わなければいけない。それこそ僕が怖いなと思うのは、パンデミックを利用した災害資本主義です。火事場泥棒的に、コロナの名の下にガボッとお金だけ持っていく。それで追いやられる人は追いやられてしまう。こういう状況はまずかろうと考えています。こうしたリスクに触れずに、ただ「連帯」と言うのは浅薄だと言わざるをえません。

また僕がハラリを浅薄だと言うことにはもう一つ理由があります。ハラリは「科学者は連帯しろ」とも言っています。歴史的にウイルスに対しては、科学者が連帯してワクチンを作ることで、これまで勝利してきたんだ、と。だから、今回もまた科学の世界で科学者が世界的連帯をしてこのウイルスに立ち向かわなければならない言うんです。ハラリ一流の言い方です。おそらく、彼は科学というものを本当に信じているんでしょう。宗教的な権威を全て潰しちゃった後には科学しかありませんから。実際に彼は、昔よりも今の時代の方がいいだろう、人類みんながこんなにご飯を食べられてるじゃないかと、そういう話を堂々とする。この論法はビジネス書としては受けると思います。ただ、そこが浅薄です。科学というものの本質を捉えずに、科学に対して期待だけを膨らまし、いい面だけを見て、人間を助けてくれる、命を助けてくれる、食べ物を増産してくれる、と語ってしまう。ただ、「それって本当?」と問うべきところに僕ら人類は来ているはずです。科学をめぐっても経済をめぐってもそうでしょう。ディストリビューションが異常になってしまっている。地球環境をめぐってはもっとそうですね。環境汚染や温暖化、そして災害があまりにひどくなってしまっている。

今、科学での一番の論争ポイントというのは、地球温暖化とか環境問題だと思っています。人類というのがどういう存在なのか、もう一回考え直すところにきている。そういうことを踏まえて、ウイルスについても考える必要があると思います。かつてコロンブスが誰の金で船を出し、異なる土地へ何を持ち運び、何を持って帰ってきたか、ということが歴史家によって分かってきています。あるいは国民食と言われるイタリアのトマトや韓国のキムチといったものが、コロンブス的交換以前にはなかったということも分かっている。すると、あと200年も経てば、また新たな文化ができるのかもしれない。そういうことを含め、僕らはまたこのコロナ禍においても考えていくことができるだろう、と思うんです。

コロナが世界に蔓延してるというけれど、そんな簡単にはウイルスは平等だとも言えない。平等にかかるのかもしれないけど、発症する人は全く平等ではない。アメリカでは黒人の方が二倍死ぬと言われている。老人の方が死にやすいとも言われている。それが全て本当なのか、まだまだ検証していかないといけない。でも、そこを検証していく科学というものを見る時に、まさに平田さんが指摘してくださったような科学と文化の問題がある。僕らは科学に下駄を完全に預けてしまっていいのだろうか。科学者に頼んで、お金を出して一任して、ワクチンを作ってくださいって言えば、それでいいのか。そこをまず考えなきゃいけないんです。なぜ今の科学を批判すべきなのか、それには多くの理由があるし、そのことは後でも論じますが、科学は決して平等に、その恩恵を人々に与えてきたわけではないし、また逆に、ある特権階級によって営まれ、そして方向づけられるものともなってきている。科学が生み出す利潤のことを考えるなら、それは言うまでもなく、格差を拡大して来ているという側面は否めません。

その時に知と権力の問題がある。この問題についてはフーコーの「生ー政治」という言葉がまず思い浮かびますが、最近ではラトゥールなんかも語っていますし、クリストフ・ボヌイユらの『人新世とは何か』では「ジオ・パワー」という言葉も使われています。つまり、地-権力です。地をめぐる権力の配分がどう行われてきているのかという議論が起こっている。今日、歴史を見るためにはそこまで見ていく必要があるように思います。

そしてもう一つ、そこにマルチスピーシーズという視点を入れることで見えてくるものがあります。スピーシーズという視点を入れることで、今回の新型コロナウイルスが人獣共通感染症であるということが浮かび上がってくる。今回はコウモリだと言われているけど、感染症の問題に関しては、人と動物の〈あいだ〉、これもまた考え直さなければならないこととしてある。それは一体、誰の〈あいだ〉で感染するのか。社会的な問題、ジェンダー、クラス(階級)、レース(人種)については研究が進んでいます。そこにもう一つ、スピーシーズ(種間)の問題があるのではないか。ひとまず、私が今考えているのはこのあたりです。

アルバータ州の資源開発から考える「広範囲の都市化」

平田 色々な論点が挙がりました。最後、塚原さんが指摘された問題、性差別とか人種差別とかと並んで種差別のようなものをどう考えるか、人間と動物の境界についてどういう風に捉え、考え直すかという動きは、特に英語圏においては盛んになっているように思います。それは人工知能の登場とも併行していて、人間と機械の境界について問い直されていることと併せて、人間と動物の境界について問い直されている。2000年代前半から出てきたアニマルライツやアニマルウェルフェアをめぐる議論もそうですし、今日では単に人間と動物という個体の問題だけではなく、エコロジー、つまり生態学の問題というものに対しても非常に大きな関心が集まっていると思います。

そこに関連して自分のテーマに引き寄せて話すと、やっぱりプラネタリー・アーバニゼーションという流れにおいても自然を都市化していく、エコロジーを壊して都市化していくという問題があると思うので、その点お話をしたいと思います。まず、イメージをお見せします。

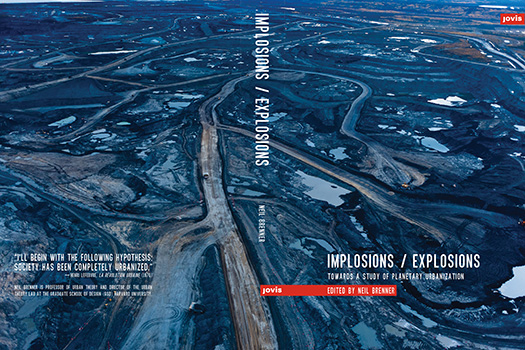

これはサウジアラビアを除けば、世界で最大の石油埋蔵量を持っていると言われているカナダのアルバータ州の資源開発地域の写真で、ブレナーの本のカバーに使用されたものです。では、このアーバニゼーションという概念を少し解説しておきたいんですが、まず前提としてブレナーたちは都市化というものを二つに分けているんですね。一つは「高密度の都市化」です。これは従来の都市研究、都市社会学が研究対象としてきたような都市の領域です。

一方で「広範囲の都市化」というものも同時に研究していかなければならないんだと提起されました。これは先ほど説明したようなルフェーブルの『都市革命』で言われていたこと、さらに従来、工学の領域において行われていたインフラストラクチャー研究の成果も取り入れた考え方で、これがプラネタリー・アーバニゼーションという概念につながっていったんです。

では実際に、ケースとしてどういうところが、この「広範囲の都市化」、プラネタリー・アーバニゼーションと言われるものの場所として言及されるのかというと、それが先ほどお見せしたカナダのアルバータ州なんです。ここは、塚原先生も書評を書かれているナオミ・クラインの『これがすべてを変える』でも言及されていて、この広範囲に及ぶオイルサンドに対しては、すでにカナダは2017年に段階的撤退を表明しています。先ほどのブレナーの本のカバーになった航空写真を撮影したのはガース・レンズというジャーナリストで、ブレナーはこれがプラネタリー・アーバニゼーションのイメージとして提示している。あらためて写真(※)をお見せします。

※言及されている写真は上動画内の11分22秒〜に表示されているもの。

レンツがテッドドークなどで語るように、そもそも、カナダのアルバータ州というのは生態学的にすごく豊かな場所であり、湿地帯とかもすごく多いんです。湿地帯というのは温室効果ガスを吸収するような場所でもある。そういう場所が開発の対象となっているんです。この写真がなぜ航空写真なのかというと、採掘するための場所のスケールが大きすぎて地上からだと何が起きているのか、その全体が把握できないからなんです。つまり、スケールが非常に大きいエリアが開発の対象となっているということです。

また、問題はそれだけじゃありません。オイルサンドはタールサンドとも呼ばれているんですが、タールというのはちょっとネトネトした油のことです。これの何が問題かというと、従来の石油の精製に比べて圧倒的に水とかエネルギーを消費するということなんです。温室効果ガスを従来の精製に比べて約2倍排出すると言われています。すると、この開発は、温室効果ガスを吸収する地域というのを破壊して逆に温室効果ガスを出すような設備というものをどんどん作っていってるというような状態にあるということになる。結果として、二酸化炭素排出量は世界でカナダが第3位と言われています。その内情がこうした開発の風景にも現れているんです。

ただ、航空写真だけを見るとスケールも大きいため、どこか綺麗に見える場面もあるんですね。同じ場所を撮ったデヴィッド・メイゼルなどは「toxic sublime」なんて言ってました。直訳すれば「有毒な崇高」という意味です。ガース・レンズ本人も、この写真をジャクソン・ポロックの抽象画のようだと語ったりしている。ただ、そういう美学的な問題として解消される問題ではもちろんありません。現実には汚染されている地域を写してます。ものすごく凶々しいイメージを差し出してるんです。先ほど言ったようにオイルサンドから石油を精製するのに排出される廃棄物がものすごく多く、それが大地を汚染し、川に流れていくことで、川もまた汚染されます。アルバータ州には鉱物から石油を精製する際に出される廃棄物の溜池みたいなものもあるんですが、これの大きさがだいたいマンハッタン島の三分の二くらいあるというふうにも言われてます。とにかく、非常に巨大なスケールなんです。

さきほどの話に戻ると、この開発はエコロジーの破壊というのをかつてないスケールで引き起こしてる。さらに言えば、単に精製所の開発は、パイプラインの開発とセットです。そのパイプラインの開発はカナダの領域だけで収まるものではなく、アメリカへも引かれています。文字通りトランスナショナルなスケールでインフラの開発が行われている。なぜここがプラネタリー・アーバニゼーションのイメージなのかと言えば、こうした大規模開発は都市のエネルギー需要に応じて起こるものだからです。「広範囲の都市化」とは、このようなアルバータ州の開発も「都市化」の一貫として考えるという意味です。

黒い皮膚と赤い皮膚──Brack Lives MatterとIdle No More

平田 もちろん、こうした開発に対する抗議運動が市民の中から出てきます。最近ではエコロジーの観点から反対運動というのに加えて、そこに暮らしている、先ほどの採掘場の開発だとか、パイプラインが通るような場所に住んでいる先住民たちも反対運動を行なっています。実際、開発による廃棄物が川に流れ込んできたりしていて、先住民たちが住んでるエリアの飲み水にまで汚染が及んでいます。

この問題に関して、日本でも切れ切れではありますが、報道はされています。先住民の反対運動を紹介していたり、あるいはトランプ大統領がエコロジーよりも労働者に仕事を与える方が重要だとしてパイプラインの建設を許可したというニュースであったり、はたまた中東に依存してきた日本のエネルギー戦略の観点からも重要であるという論説であったり。そこにはポピュリズムの問題、アメリカファーストの問題も絡んできますし、当然、日本とも無関係ではありません。

ニール・ブレナー自身はこのアルバータ州の開発に関して、「大地殺し」という言い方でエコロジーの破壊を最も問題視しているんですが、プラネタリーアーバニゼーションの論集に寄稿しているステファン・キプファーという人などは、そうした空間関係だけでなく、社会関係にも着目し、カナダの先住民運動と結びつけた論考を最近出しています。キプファーは、パイプラインが国境横断的に引かれることに応じて、先住民の運動も北米を縦断するかたちで国境横断的に広がることを重要視しています。カナダの国民にはある種のナショナリズムに向かう人々がいる一方で、ファーストネーションと呼ばれる先住民の人たちが一万年を通して築いてきた自然との関係をめぐる知恵を尊重する精神を持とうとする人々もいます。そういったものによって自分たちのあり方を変える、あるいは、環境問題を考える上でもそういうところに教えを乞わなければいけないんだというスタンスで非常に熱心に先住民の抵抗運動に関わっているというような文脈が紹介されてます。

つまり、「アイドル・ノーモア [もう放置しない]」をスローガンに自分たちのアイデンティティ問い直すような先住民運動と、具体的にパイプラインの開発に対して自分たちの生活を守るという運動が結びつくような形で、大きい運動が現れてきました。その中でたとえば、フランツ・ファノンの『黒い皮膚・白い仮面』をもじって、自分たちの肌の色として言われている赤を取り上げ直しながら、アイデンティティを探求したグレン・ショーン・クルサード『赤い皮膚、白い仮面』なども出ています(Coulthard, G. L. Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition, Minneapolis: University Minesota Press, 2014.)。

こうしたアルバータ州から始まる運動を見ていった時に、その動きというのはCOVID-19以降にたとえばBlack Lives Matterなどが再び盛り上がりを見せている今日の状況とも重なるように思います。ある種、プラネタリー・アーバニゼーションがもたらすトラブルによって、ポストコロニアル的問題としてのアイデンティティポリティクスというものが出てくる。たとえるならば、パイプラインの開発や感染症の広がりによってもたらされた社会の亀裂が、その裂け目から垣間見える断層として古くからすごく深いところに根をもつ問題を指し示しているのです。自然環境の問題がアイデンティティ・ポリティクスと、空間関係が社会関係と連動していくというのは、非常に興味深いことだなと感じているところです。

エンデ・ゲレンデ──ハンバッハ鉱山の石炭採掘に対する反対運動

塚原 非常に面白いお話でした。実は僕はオランダやドイツの気候変動に対する社会運動には少しですが関与したことがあります。そうした運動に参加されている方の中に箱田徹さんという方がいらっしゃいます。彼は特にドイツの石炭掘削に対する反対運動に関わっていて、今回、箱田さんから写真を借りていますのでお見せします。そこから話を始めてみたい。これは、ドイツのハンバッハ鉱山というところです。

ドイツとオランダの国境付近、ケルンやボンなどとほど近いルール工業地帯にハンバッハ鉱山はあります。この鉱山で1980年代より大規模な石炭採掘が行われているんです。このあたりは褐炭鉱地帯と言われていて、写真を見てもわかるように地表が白くなっている。石炭の中でもあまりクオリティが高くないとされている褐炭や瀝青炭と言われるものが山の表面にあるんです。だから、採掘と言っても表面をガーって持っていくという露天掘りなんですね。

実際、ここで取れる石炭はすごく質が低いんです。ただ、非常に安い。ドイツはこの石炭を使っている。あのエコロジー大国と言われているドイツがこれをやってるんです。それもこのスケールで。どれくらいの大きさかというと、山手線のスケールです。大体、山手線一周分と同じくらいの範囲を巨大なマシンによってガーって持っていってしまうわけです。

すると巨大なクレーターが出来上がる。もちろん、こんなことをすれば反対運動も起こります。「エンデ・ゲレンデ(ドイツ語で“土地の終わり”の意)」という名の下にヨーロッパ中から人が集結して「採掘をやめろ」と運動を起こしてる。箱田さんは運動家と一緒に、この開発に迫っていってます。ドイツですからなかなかラジカルな活動家たちもいます。反対運動はこのハウルの動く城のような巨大なこの掘削機が動いていることに対抗したかたちで行われているんですが、クライマックスがどこかと言えば、この写真です。

採掘された褐炭は鉄道で運送されるんですが、運動家たちがその鉄道を占拠しているんです。実際、その鉄道を止めたりしている。写真では警察が鉄道に集まっていて非常に面白いわけなんですが、この事例で何が言いたいかというと、平田さんの出してくれたアルバータ州のケースと、いくつかの対比ができるんじゃないかと思うんです。まず似ている点は、アルバータ州もハンバッハも、クオリティの低いものを掘り出しているということ。実際、すでにクオリティの高いエネルギーなんてあまり残っていないわけです。

ただ、明らかに違う点もある。アルバータ州の場合は、まず採掘されているのが石油という第二次産業革命的なもので、地表のかなり深いところをクラッキングして、地殻を強烈な水の圧力で潰しながら、吸い上げていってるわけですよね。採掘自体は不可視なんです。さらに、それをケミカルプラントの中で綺麗にして、大量の水や資源を打ち込んで精製し、パイプラインで運んでしまう。つまり、中途が可視的でない。これは実に21世紀型の採掘だと思います。一方、ハンバッハの場合は、そもそも石炭というのは第一次産業革命的なものですよね。その採掘も目の前で山の表面をガーって持っていってしまうという可視的な方法。さらに採掘された石炭を運ぶのは鉄道なわけです。

何が言いたいかというと、まさにこれはインフラの違いなんですよね。スケール感はほぼ似たようなものです。アルバータ州のオイルサンドは航空写真でしか見れない。こちらもグーグルアースで見るとこんな感じ。ただ、採掘の対象としているものや、それを運ぶためのインフラが違う。すると、反対運動の形も変わってくる。アーバニゼーションに関していえば、ドイツの場合は専用軌道をみんなで占拠していくわけです。しかし、パイプラインの場合はそうもいかない。グローバリゼーションの中でちょっとずつ局面の違うものが同時に起こっているということが、興味深いなと感じました。

またアーバニゼーションということで言えば、ドイツは完全にアーバニゼーションされているんです。「高密度の都市化」です。ルール工業地帯は全体が広がったかたちの都市ですから。ただ、アーバンの中でもより郊外に近いところ、周縁的なところでああいう採掘が起こっているということに面白みを感じます。カナダの場合とは違って、全然、大自然の中のようではない、まさに都市が全体を包んでいるというか、人が密集的に暮らしているすぐ脇で、これが起こっている。これはプラネタリー・アーバニゼーションの中では、どう捉えられているのだろうか、お話を聞いていて、そういうことを思いました。

ホモ・サピエンス・サピエンスにとって都市的集住は宿命か

塚原 もう一つ、先ほど、平田さんが紹介されていたルフェーブルの都市革命ですね。非常に面白いと思って聞いていたんですが、実は科学史の世界においても都市革命について書いている人がいるんです。1930年生まれで東大で科学史をやってらっしゃる伊藤俊太郎先生です。彼は古代の天文学やアラビアの数学などを研究されてきた方なんですけど、一方で比較文明論もずっと研究されていて、その中で1974年に『人類文化史』という本で科学革命について書かれたことがあったんです。

科学革命といえばガリレオとかコペルニクスなどになるわけですが、そういう科学革命以前にはどんな革命があったのかというのを彼は考えた。そこで、五つの革命があるんだと言ったんです。一つ目は人類革命、人間が火を使うようなところから始まり、二つ目が農業革命、つまり狩猟採集から農業へと移行した。そして三つ目が都市革命です。メソポタミアやエジプトに都市ができた。これは人類史において大変なことだ、と。そして、そのあとに精神革命がくる。これはイエスやブッダ、マホメッドとか出てきたことを指していて、僕なんかは精神革命より都市革命の方が先だったんだという指摘に驚きました。それら四つの革命を経て、五つ目に起こったのが科学革命だというんです。

まあ歴史家というものは起源を知りたがるものなんですが、伊藤文明論の要点としては、農業の後に都市ができるという点じゃないかと思うんです。つまり、農耕が可能にした集住が都市化の原点にはある。そうなると、さっき人と動物の関係についての話が出ましたが、今度は原始人類と人類の関係というのも考えるべき問題として浮上してくる。それこそホモ・サピエンスとネアンデルタール人の関係はどうだったのか。最近では、混血していると言われていますね。ただ、ネアンデルタール人はホモ・サピエンスのように大きな集団は作らなかったようです。150人以上の集団の痕跡は見つけられていない。すると、集住していく動物としてのホモ・サピエンスという像、そこから都市につながるイメージも出てくるのではないかと思うんです。

こんな感じで、やっぱり都市の問題を考えていくと、さっき平田さんが言ったように、もっと歴史的に根の深い問題が出てくるんじゃなかろうかと思います。もちろん、人類においても都市に向かわない人たちもいたわけですが、やや大胆な仮説を言ってしまうと、僕らは大規模な集住を運命づけされた種なのかもしれない。すると、今日のコロナ的状況、つまり集住が危険だとされているような今日の状況は、果たして人類という種としての本性に反することなのだろうかと、そんなことまで考えてしまうわけです(笑)

そこで、こうした視点から平田さんに聞いてみたいんですが、このプラネタリー・アーバニゼーションというのは、人類という種にとって必然なんでしょうか。人間はそういうものだと、つまり都市化する生き物なのだと考えたほうがいいのでしょうか。それともプラネタリー・アーバニゼーションなどはけしからんことなのか。プラネタリーにアーバニゼーションしないで、みんな一旦森に帰った方がいいのか(笑)。無茶振りなのは承知ですが、僕が聞きたいのはプラネタリー・アーバニゼーションを問題化する際の倫理的判断の部分なんです。つまり、惑星レベルの都市化について言及する際、そのモチベーションは一体なんなのか、ということです。

都市と動物はいかに「関係」しているか──オルター・アーバニゼーションの可能性

平田 今のお話の中にはいくつかのポイントがあったと思うですが、全部をうまく繋げて答えられるか、自信がありません(笑)。とはいえ、応答してみたいと思います。

まず、ルフェーブルの都市革命について触れて下さりました。彼が「革命」という言葉を使ったのは、都市の起源を考察するためではないんです。むしろ、当時のマルクス主義談義に関わるところから出てきている。要するにソビエトの革命にしても、その担い手は労働者というよりも労働者と手を組んだ農民だったという認識が、当時は非常に強かったんですね。毛沢東主義でも、農村が都市を包囲するということを喧伝しました。社会変革の場所としても農村がすごく強かった。こうした当時の革命観に対して、ルフェーブルは都市化があらゆるところに及ぶという考えの下、都市化をネガティヴなものであると同時にものすごくポジティヴなものとして描き出した。いわば、社会変革の場所として都市がある、というように。それゆえ「都市革命」という言葉が1968年の五月革命などの情勢の中で、打ち出されたのです。だから、人類史的な意味における都市革命というのもすごく大事な話だとは思うんですけど、ルフェーブルはちょっと違う角度から考えていたんですね。

塚原さんのお話に引き寄せれば、それこそグローバルヒストリー系の本の中で、人類学者ジェームズ・C・スコットの『Against the Grain[邦題:反穀物の人類史]』という変なタイトルの本があります。「Grain」とは穀物などのことですね。これは必ずしも都市の起源というわけではないですが、農業革命があって穀物を貯めることができるようになったということが、国家のようなものができ、納税などを課していく上では非常に重要なポイントだったということが、この本には書かれています。また、彼は「ドメスティケーション」という言葉で、その過程を表現しています。通常、ドメスティケーションというのは「家畜化」などの意味ですが、ここではこの言葉が作物や家畜を飼育するという意味においてだけではなく、まさに農耕と穀物の蓄積を通じて社会の内側を作っていく、人々を支配していくという意味にも用いられています。

そうした視点から見ると、現代の都市というのは、管理という意味でもものすごくドメスティケートされた場所になっているんですよね。実際、2008年のサブプライムローン危機などは住宅というものとグローバル金融資本のようなものが結びついた形で起こったわけですけど、新自由主義的な資本家が金融を介して極めて特権的な存在としてあるような場所になってしまっているわけです。

こうしたことを踏まえ、プラネタリー・アーバニゼーション研究で打ち出される対抗ヴィジョンがなんなのかという話をすると、たとえばブレナーはプラネタリー・アーバニゼーションという言葉とは別に、オルター・アーバニゼーションという言葉も打ち出しています。「オルター・グローバリゼーション」から着想を受けて、「オルター」、すなわち「別様の都市化」という視点から、より社会的に平等で、より生態学的に正しい形のアーバニゼーションも可能なはずだと主張します。都市をどのように設計していくのか、自分たちが生活において使用しているインフラがどういうものと結びついてるのか、そういうことを市民の側からもっと考えていくこともできるはずだし、作り手の側からももっと考えられることはあるはずだ、とそういう理念でやっているんです。つまり、プラネタリー・アーバニゼーションが起こっているという認識のもと、その行きすぎている部分を社会関係の側から制御していきましょう、きちんとアジェンダとして設定して取り組んでいきましょうというヴィジョンのもとでやっている。僕はそう見ています。

塚原 ありがとうございます。そこでさらにお伺いしたいポイントがあります。オルター・アーバニゼーションというものが考えられていることは分かりました。ただ、その場合、想定されている都市にいる種というのは人間だけなんですか? つまり、もう一つ私が知りたいのは、そうしたアーバニゼーションをめぐる議論が、人間以外の存在をどう扱っているかというところなんです。基本的にそうした議論に登場するのは犬とか猫とか、そういうごくごく身近な動物だけという印象がある。いわゆる、そうした伴侶種までは想定できるのかもしれないけど、もっと多様な存在についてはどのように担保することができるのか。たとえば、オルター・アーバニゼーションと言った時に、野生種との交流などはどのように考えられてるのか。動物園? それは違うだろう、と。

これは、猪や熊の問題でもあるんです。農村では「駆逐しろ」、「殺せ」みたいになってるわけですが、やっぱり、あれはちょっとひどいなとも感じてしまうわけです。そもそも人間が追い出したんでしょう、と。しかし、猪に畑を全て掻き回されて頑張って育ててきた作物が全て取られてしまったという側からすれば、こりゃ悪いやつだというのもよく分かる。そういったジレンマがある中で、オルター・アーバニゼーションの議論においては、動物と人間の関係がどういう風に考えられているのかな、と思うんです。無茶振り続きで、すいませんけど(笑)

平田 (笑)。正直、動物の話はあまり出てきていませんね。少なくともブレナーからはそうした論点は見えません。ただ、彼自身はベジタリアンだったりします。

塚原 まあ、そうだと思います。エネルギー効率など色々なことを考えたらベジタリアンが合理的ですから。じゃあ、そうなったときに、移動の手段はどうなのか。自動車には乗らないで馬に乗るとかになるのでしょうか?(笑)

平田 ブレナーはサイクリストではありますね。ちなみに、ほんとどうでもいいことですが、僕は車の免許をもっていません(笑)。

塚原 すると畑を耕すときにガソリン燃料を使う耕運機などは使わずに、牛で耕して、その牛の糞を肥料に回すといったような、そういうこともパースペクティブに入ってるんでしょうか。

平田 それこそアメリカの運動などでは都市における農業の問題が取り上げられてますね。僕も先日、ちょうどコロナのステイホーム期間だったこともあって、youtubeで無料公開されていた『都市を耕す』というドキュメンタリーを見たんです。まあ、そのタイトルは「土地を耕す」をもじったものなんですけど、そのドキュメンタリーではまさに従来の都市と農村という区分からすると、ちょっと違った形の関係が描かれていました。そのドキュメンタリーでは、完全に偏った食料供給システムに隷従してしまっているような場所で、ある種のコミュニティが主体となって土地を耕していって、元の供給では手に入らなかったような有機栽培の野菜を手に入れていく、というような動きが記録されていて、また、そうした活動を通して、ある種の社会関係資本を作っていくというようなモードもあり、全体が地続きの運動になってる。それはある意味では、土や自然というものが都市に還ってきているような流れのようにも見ることはできるんじゃないかと感じました。あるいは垂直農業のような形で高度に産業化された形式で還ってきているようなケースもありますが、とはいえ、ナオミ・クラインが言っていたようなエネルギーの地産地消、食の地産地消みたいなものが、スマートフォンなどを通じて、人々の関係を新しい形で組み替えていくというような動きは、少しずつ増えてきているのかなとは感じているところです。

塚原 なるほど、それは都市の小農園、いわゆるアーバンガーデニングですよね。ドイツのハンバッハとかの周辺でも、あそこらへんはやっぱり炭鉱地域だから、クラインガルテンという農地の賃借制度を利用して炭鉱労働者が小さなガーデンみたいなのを持つんだそうです。僕はそれを聞いた時、普通にいいことだと思ったんですね。ドイツ人は土が好きだからな、なんて気軽に考えたりしてた。だけど一方で、「塚原、こういうのが始まったのはナチの時だぜ」って言われてがっかりもしたんです(笑)。ドイツ人の土への志向性というのはナチの台頭と無関係ではない。当時のドイツは増産増産で、それこそ炭鉱労働者はアーバンにおける汚い炭鉱の仕事で大変だったわけです。その中で、自分のクラインガルテンを持って、そこで自分の食べるものを耕すといったようなそういうことが始まった。自分の土に対する愛着、こうした部分がナチスへの流れを勢いづけてしまったところはある。だから、ちょっとアンビバレントなんです、そこに対しては。今日、従来のアーバニゼーションに対するカウンターとして、土に対する志向性が高まっているわけだけど、本当にこれでいいのかな、と。

だから、きっとよりラディカルなのは、動物との関係なのではないか、という気がちょっとするんです。たとえばダナ・ハラウェイの『犬と人が出会うとき:異種協働のポリティクス』などはすごく面白い。ハラウェイは、Primate Vision では、猿の話もしています。ただ、動物というのは聞き分けのいい奴らばかりではないんですよね。猫や犬は一緒に暮らしやすい。ただ、それが馬、牛になると結構大変で、さらに猪や猿になると荒らされてしまう。農家の立場になってみればすごい迷惑で、マルチスピーシーズなんて言ってられないような状況になってしまうところもある(笑)。だからこそ面白いわけですけど。

平田 今、最初にお話ししたようにプラネタリー・アーバニゼーションの論文集を作っているんですけど、寄稿者の中にプラネタリー・アーバニゼーションと自然保護を合わせて考えるような形で取り組んでる方がいます。ただ、やっぱりプラネタリー・アーバニゼーションと自然の関係はすごく難しい。ルフェーブルの議論においては「都市は第二の自然だ」みたいな形で語られていて、アリストテレスの頃からの語りが引き継がれてる。それこそハラウェイが言っていたように思いますけど、たとえば実験動物になった動物をもともといた自然に返すと生きていけないというような話がありますよね。そういう意味で、異種にも都市化の波が及んでいるというのはその通りなんです。ではその変容した異種、あるいは自然ということについてどのように考えられるのか。果たして、都市論の中で動物との関係をどう考えるのか、というのは非常に難しいテーマですし、今後の課題であるように思いますね。

オルター・サイエンスか、クレージー・サイエンスか──再生産される「中心/周縁」モデル

HZ 残り時間が少なくなってきましたので、ここで質問をさせてください。僕もまた、今日はニール・ブレナーが「オルター・アーバニゼーション」という時の、その具体的な戦略について是非ともお伺いしたいと思っていたんですが、今のお話、あるいはアルバータ州やハンバッハ鉱山などの開発についての話を聞いていて思ったことは、プラネタリー・アーバニゼーションというのは、これまで空間的に外部とされてきたエリアを、周縁として捉え返すところに重要なポイントがあるんじゃないかということです。たとえば連想したのはアナ・チンが『マツタケ』において提示していたペリキャピタリズム(周縁資本主義)という言葉です。チンはオレゴン州の難民たちによるマツタケ狩りを例に、資本主義を「全てを制圧する単一で包括的な体系ではない」ものとして描き出し、相互に絡まり合う複数の社会、生活様式があるのだということを論じていましたが、その上で、現在の資本主義というものを成立させているのは一見すると資本主義的には見えない周縁的な部分ではないか、というようなことも言っていました。そうした周縁に目を向けることで、チンは資本主義を再解釈し、ポストキャピタリズムではなく、言うなればオルター・キャピタリズムの可能性を示唆していたようにも思え、今のお話にチンの議論を連想したんです。

あるいは、マルチスピーシーズ人類学というものもそういうものかもしれません。僕は外の人間なので、それを代弁することは能力的にもできないんですが、ただ、マルチスピーシーズ人類学というのは、ある種、これまでの人間中心主義的なパースペクティブの中で外部に捨象されていた存在、つまり異種たちが、実は人間社会を周縁において動かし、成立させているということに目を向けることで、あらためて人間とそれを取り巻くものたちの物語を描き直しているようにも感じます。そういう意味では、プラネタリー・アーバニゼーションとも方法論としては通底しているのではにか、と感じます。

そこで、もうちょっとこの周縁というポイントを考えたいんですが、それこそ先ほど「土」という言葉が出てきました。都市に土を持ち込むアーバンガーデニングというのは、ややインパクトとしては薄いものの、周縁的なものが中心に持ち込まれるということではありますよね。そこに関して、どういうことが考えられるのかな、と。それこそ、それを塚原さんの科学批判の文脈で考えたらどういうことになるのだろう、と思ったんです。たとえば、プラネタリー・アーバニゼーションというのは、基本的に、今日のアーバニゼーションを批判的に分析する批判理論ですよね。その批判的分析の上でオルタナティブが探られている。では、科学においてはどういう周縁があるのか、あるいは、オルター・サイエンスみたいなものが考えられるのだとしたら、どういうものになるのか。聞いてみたいなと思いました。

平田 今の辻さんの質問、周縁的な科学やマイナー科学というものを塚原さんがどういう風に捉えられているのかということに加え、僕からも質問を加えさせて頂きたいんですが、というのは、都市化の中で人間と動物がどうなっているのかという点から逆に問えば、これまでどういう風に人間と動物が切り離されてきたのかという生物学史的な議論にもなってくると思うんです。そのへんを合わせてお伺いしたいです。

塚原 あまり明確な答えはできないかもしれませんが(笑)、まず周縁性の問題はかなり面白いなと思っています。今、サイエンスの中でも色々な動きがあるにはあるんですが、どうしてもビッグサイエンスになってしまっている。これは、マンハッタン計画以降ずっとです。ラボラトリー・サイエンスなど、お金や機械の方が先走っちゃう。お金と機械があるとサイエンスが動く、そういう状況になってしまっています。また、科学にはレフェリーシステムという査読制度があって、これはサイエンス・コミュニティがないと成立しない。サイエンス・コミュニティというのは、あるパラダイムを共有している集団という意味ですよね。現在においては、そうしたシステムが全体として腐ってしまっている、つまり権力や資本の力の下で、かなり歪んでしまっているんじゃないのか、というのがまず批判できると思います。

では、それに対して、周縁的な科学、たとえば市民科学はどういう形でビッグサイエンスに対して対抗できるのかということを考えている人たちもいます。そうなった時、これは先ほどの話とも似てますが、たとえば最近のバイオテクノロジーというのは必ずしもビッグサイエンス主導で動いているわけではなかったりするんです。いわゆるキッチンサイエンティストと言われる人たちがいて、というのも、ゲノムの改変のような実験はキッチンレベルでもできちゃったりする。サイエンスにおいては、ラボラトリーがあったり大きい実験を組まないとできないサイエンスというのもあるにはあるんですが、そうではないものもある。こうした流れは周縁的と言っていいのかなと思うんですけれど、ただ、やはり、ちょっと危険なものを孕んでいるところはあります。いわゆる、クレージー・サイエンティストというモデルです。

また、同時に市民科学といったときに、分かりやすい例としては3.11の後のお母さんたちが浮かびます。あの原発事故の後に何が起こったかというと、福島から東京にかけてのお母さんたちが自分たちの食べるものの放射線量を計測しだしたんですよね。自分たちの食べるものが本当に安全なのかどうか、と。その上で、自分たちで放射線地図まで作ったりしていたんですね。これはすごく立派なことだと思いました。あれこそサイエンスだと思います。

あと一つ個、世界の地理的な周縁ということを考えていくと、それはまさに第三世界でサイエンスをどのように成り立たせるかという話になってくる。これも壮大な話ですね。ただ、周縁と中心というのはいつも入れ替わるものだと思っていて、それはリソースのサプライヤーとして周縁が必要だからです。ある程度、周縁からデータを持ってこないと、中心は計算ができない。ただ、計算して論文を一流誌に出して、インデックスの上の方に載るのが、今、サイエンスの評価基準になってしまってますから、そうではないものっていうのを考えていかなきゃいけないと思います。

で、二つ目の質問に関してなんですが、結局、これまでサイエンスが何をやってきたかというと、今、平田さんが言ってくれたように、中心と周縁を切り離すことだったんです。それこそマルチスピーシーズ人類学は、今、僕たちは人間と動物が切り分かれてしまった世界を生きているから、その間の交流を探そうという風に探している段階だと思うんですよね。

科学史の視点からみると、これには、長い背景があると思っています。たとえば、ダーウィンについて考えてみたいと思います。彼がなぜあんなに苦労したかというと、猿と人間の「連続性」を言おうとしたからなんです。今日、猿と人の連続性というのは、アメリカの40%くらいの人(いわゆる神さま派の人々)を除けば、一般的に支持されていることではある。ただ、なぜその話をするのにダーウィンが苦労したかというと、人と動物を切り離そうと一生懸命にやってきた科学の歴史というのがあるからなんですよ。これは近代哲学のデカルトが身体と心を大技で分離したのと同じです。科学の世界ではリンネという人がでて、人間と動物は絶対に違うんだということを強く主張した。リンネはヨーロッパの科学史において中心的な人物です。つまり、ヨーロッパ科学は、どの種とどの種がどう違うのかということを、つまり切り離すということを延々とやってきたんです。

ただ、もちろん、切り離した中にも共通するものを持つカテゴリーも発見してきた。リンネは哺乳類というカテゴリーをつくった人でもある。これに関して、ロンダ・シービンガーという人が『女性を弄ぶ博物学:リンネはなぜ乳房にこだわったのか?』という非常に面白い本を書いています。僕たちは哺乳類と言われるけど、哺乳類という言葉はおっぱいを与えるかどうか、ということです。それ以前まではアリストテレスの分類に従って四足獣と二足歩行獣という区別だった。でも、哺乳類というカテゴリーができたことで、人間は牛とか馬とか猫とかと同じ分類になったわけです。でも、なんでこういう分類をリンネがしたかというと、おっぱいを強調することによって男と女の差ができたんですよ。要するに、人間の中でもより神に近いスタイルは男なのだ、と。なぜなら、女は子を産み育て、おっぱいを与える。つまり、動物と同じことをやってるだろう、と。それが実に「科学的な」意味での、女性差別の源泉になった、とこの本には書かれていて、これは非常に面白い議論です。

そもそも、中心と周縁というのは、今、自分たちが中心だと思っている白人男性エスタブリッシュメントのみたいな存在が作り上げてきたものなんですね。実際、女性、特に黒人女性のサイエンティストというのは本当に少ないわけです。これはまさに周縁化されているからです。サイエンスの中にもそういう社会学があり理、サイエンスそのものの中にも、構造化・内在的な差別がある。そもそもかなりのソーシャルキャピタルがないとサイエンスなんかできないわけですから。そういうことを考えると、周縁というのはジェンダー・クラス・レイスに従って形成されているの中にあるのではなかろうかということは十分に言える。もちろん地域差や文化においての差異、これもまだまだあると思い気がします。動物と人間についてもそういう力学が働いていた。デカルトがやったようなことを、近代科学、近代博物学はずっとやってきたんです。

だから、ダーウィンが人間と猿は連続性がある、種は変化すると言ったことは、非常に大きなショックを社会に与えたわけです。ダーウィン自身も自説をしばらくはそれを隠していて、なかなか言わなかった。言えなかった。これはコペルニクスからガリレオに至る天動説、地動説と同じくらいの科学史のハイライトだと思っています。

HZ ありがとうございます。最後にもうひとつ、今のお話を受けて、お二人に大ぶりな質問をしてみたいです。先ほど土への志向性がナチスの温床になったという指摘がありました。あるいは都市に対して農村が社会革命の場になったという話もありました。これは周縁的なものの持つある種のポテンシャルでありリスクでもあるんだと思います。キッチンサイエンスが非常に面白い成果を挙げることもあれば、クレージー・サイエンスに転落してしまうということもあるのかもしれない。周縁的な存在には、そういうアンビバレントなところがあると言えるのだと思います。

ただ、やはりこれは中心からの評価でもあると思うんですね。そこで、お伺いしたいのは、この中心と周縁という構造そのものがなくなるということはありえるのか、ということなんです(笑)。塚原さんが科学批判と言われる際、塚原さんが問題視されていたポイントは、科学がもつある種の普遍主義的な傾向、科学に内在している中心主義的な性格、そういうところに危うさがあるということでしたよね。そして、それは都市も同じだと思うんです。いかにプラネタリーアーバニゼーションが都市と周縁との関係を強調してみても、それでも都市が中心であることには変わらないと言いますか。そういう意味で、果たして世界が脱中心化するということは本当に可能なのか。あるいは中心か周縁かという対立軸とは別の軸は立てられるのか。いかがでしょうか。

塚原 今回、辻さんが書いた趣旨文の中にグローバル/ローカルじゃないところで話をしていきたいということが書かれていましたよね。それはそうだなとも思ったんですけど、ただ、グローバルでもない、ローカルでもない、第三の極があったらいいのかというと、そういうことでもない気がするんです。そもそもの枠組み自体をちょっと変えていかなきゃいけないのではないか。

中心/周縁ということについても、サイエンスは実際にそうなってきたわけですが、大元にあるのは19世紀的な帝国の権力のスタイルだと思ってるんです。やっぱりその時はヨーロッパ中心主義なわけです。ヨーロッパの近代科学が起こってだいたいこの500年間続いていて、さらに帝国主義というものがこの500年間続いていて、19世紀に特に顕在化した。だけど、現代のハート=ネグリがいうような「帝国」とは、そういうものではかならずしもないですよね。もっと鵺的な感じです。より中心的で、かつ分散している。だから難しいと僕は思っていまるんです。逆に「俺らは今から周縁を糾合してどんどん拡張してキングヌーになるぞ」というような、浅薄な意味での帝国主義ではない。そういうモデルは古いんです。

だから実は「中心/周縁」モデル自体が現代では成り立たないのではないだろうかとも思う。便宜的には使います。だって便利だし、物事を空間的(地理的)・時間的(歴史的)に整理して考えるためには大事な土台になるから。それに中心は中心で、実際に社会には強力な存在感はあることは、否定できませんから。社会学で論文を書くならこのクオリティ・ジャーナルレビューに一本は書け、とか、オックスフォードで博士号をとったらそいつはえらい、とか、そういう権力、そういう中心や権威システムのヒエラルキーは今も確実にある。これはアカデミック・ポリティクスを例にしたのだけど、ほかの分野にも、におけるリアルなものとしてある。あるんだけど、それがどこまで通用するかといえば、割ともう通用しなくなっているんじゃないかというところも多くなっているまではきてます。それこそマルチラテラルな、グローバル・コーポレーショナリズムとか言われているような業態や、より横断的で侵襲的なシステムが横行している面もあるわけです。あるいは米中関係とかを見てもアメリカ中心主義は崩壊している。今回のトランプの動きを見ていても、「ああ、こいつはダメだな」と思うわけですし、あるいはヨーロッパを見てみても、今のヨーロッパを世界の中心と見れるかといえば「?」マークがついてしまうわけです。

だから抵抗の側にとっても、周縁を糾合して中心に駆け上れという世界は『カムイ伝』の世界でおしまいだろうな、と(笑)。では、そうではない形で僕らは新たな戦線を形成していかなければならない。では、どういう戦線を立てるか。これが難しいんです。誰にも答えは見えてない。そういう状況にあるんじゃないかというのが僕の考えで、なんだか抽象的すぎて、申し訳ないですが、ご勘弁くださいね。

平田 おっしゃる通り、ハート=ネグリの「帝国」という概念は、それこそ分散的な権力のイメージを出したと思うんですけど、そこに対してどういう戦い方があるのかというと、難しいですね。ただ、中心と周縁の関係をもうちょっとズラして、全体みたいなものをどういう風に考えるのか、ということは一つあります。ただ、多分、思想史の中でも全体という言葉が全体主義へのアレルギーともまた違うところで使われなくなっている。その代わりに、たとえばフランクフルト学派がコンステラシオン(星座)という言葉で表しているように、何か突発的な出来事が起きて、そこの力関係がガラって変わっていくみたいな、万華鏡をくるっとひっくり返して模様が変わるようななんかそういうイメージで権力関係の配置とかを考えていきたいなという自分の個人的な意思はあります。

後、中心と周辺のモデルの機能不全に関してですが、手前味噌ですが、昨年、現代フランスの社会史を専門とする中村督さんと一緒にクリスティン・ロスの著作『もっと速く、もっときれいに−脱植民地化とフランス文化の再編成』(人文書院、2019年)を出版しました。私のルフェーヴル研究にとって大きな参照軸となった本ですが、より一般的にフランスの戦後史を語るときに切り離して語られるアルジェリアの独立戦争と日本で言えば高度経済成長期に対応する「栄光の30年」における消費社会の台頭とを合わせて考察した本です。そのなかで論じられる当時の勃興したテクノクラートが近代化に託した夢というのがまさに中心と周辺モデルがなくなるというものだったのです。実際には、「第二のオスマン化」と呼ばれた戦後のパリ改造も別のかたちで中心と周辺の関係を反復しました。今現在、「南北問題」というかたちでは確かに中心・周辺問題は見えにくくなっていますが、それはある意味では先進国の内部に南北問題が浸透し、格差というかたちで現れているというふうにも言えるかもしれません。少なくとも(負の)グローバル化によって、世界が一まとまりになるどころか、社会の内側からズタズタに分断されているという今日の対談の出発点に戻っても、国家のスケールよりさらに小さなスケールで中心と周辺モデルが再生産されているようにも見えます。印象論で、あまり答えになっていなくてすいません(笑)

HZ いえ、こちらこそ大ぶりな質問を失礼しました(笑)。そして、コロナの問題に話を収斂させることなく対談時間を終えようとしています。この後、質疑応答が入りますので、今日のお話を踏まえ、最後にコロナの方へも話を繋いでいけたらと思います。

質疑応答

Q. 近藤祉秋です。都市も人新世もともに関心があるテーマでしたので、非常に興味深く拝聴しました。都市と動物の関係に関して、一点コメントがあリます。これは私がアラスカの人口5000人くらいの町――アラスカでは地方都市扱いなんですけど――に行った時の話で、その町にはし尿処理の溜池があったのですが、そこにものすごい量のカモや水鳥がいたことを私は印象的に記憶しています。というのも、基本的にアラスカには湖が多く、森に行けば湿地も沢山あります。だから、鳥たちが水を求めるなら、本来、そこに行けばいいはずです。それなのに、なぜか人間が作り出した、巨大な溜池にものすごい数の鳥たちが集まっている。私はその光景を見て、これはある種のコロニーを作っているんだなと思ったんです。つまり、人間が作ったもの、破壊したもの、手を加えたものを、「再領土化」するような主体として、動物があるのではないか、と。

マルチスピーシーズ人類学の中では、たとえばアナ・チンらが『ARTS OF LIVING ON A DAMAGED PLANET(傷ついた地球に生きるわざ)』という論集を出しています。その論集での議論はおもにに人間の話として言われていますが、「傷ついた地球」という前提の上で、それをどういう風に人間だけでなく動物も再領土化していくか、その際の動物のアクター性をどう考えるべきか、といったようなことを色々と考えています。今日の話ですとドイツで有機栽培が都市に持ってこられる、周縁的なものが中心に運び込まれるという、あくまで人のアクターとしての動きについてのエピソードはありましたが、もし周縁というものが今日あるんだとしたら、そうした周縁地帯がそのまま中心に入っていくようなこともあるんじゃないかと思いました。そこに、コロナ禍以降、よくいろんなところで言われている、人間の活動が少なくなることで都市にたくさんの動物が出てくるようになったというような話を連想しました。

私が住んでいる札幌の自宅でも、緊急事態宣言以降、キタキツネがアパートのど真ん中に現れるということがありました。その次の日の朝にゴミ箱がむちゃくちゃ荒らされていたので、もしかしたら今後はカラス対策だけじゃなくてキツネ対策をしなきゃいけないかもしれないということも思いました(笑)。あるいは、もしかしたらアパートのど真ん中に今度は熊が出るかもしれない。そういうことを想像するような世界ににわかになって来ていて、もちろん、ここから人の動きが戻れば、また状況も元に戻るのかもしれないですけど、たった数ヶ月の人間の行動変容でこうしたことが起こることはとても面白いなと感じるんです。

なんというか、人間が中心部に何かを持ってきてという動きであったり、都市をデザインするという話だけではなくて、そもそも人間が少し手を緩めた瞬間にもしかしたら動物がぐわーっと中心へとなだれ込んでくるような可能性もあるかもしれないな、と。それをデザインと呼べるのかは分かりませんが、一つの人新世的な都市の可能性として考えていく必要があるのかなと感じました。人新世と言って、人間が中心的なアクターを担っているようなふりをして、実はその間隙をついて、動物が忍び込んできているという視点も必要だと思います。

塚原 とても面白いですね。まさにその通りだと思います。人間が手を緩めた瞬間にというのもそのとおりだと思います。今のお話だとキタキツネとか可視的な動物の話ですけど、ちょっと前に『テラフォーマーズ』という作品もありましたが、不可視、もしくは微小なレベルでの再侵襲も考えられる。あれは進化したゴキブリが火星に居住環境を作っていくという話で、とても面白いと思いました。実際、瀬戸内海の海の方に行くと、だいぶ海は綺麗になってきているものの、フナムシがすごくたくさんいません。海のゴキブリと言われているあいつらが。でも、実はあのフナムシたちは、色々な海の汚いものを処理してくれているし、あの厳しいケミカル環境の中で生き抜いている。特に水島コンビナートのあたりは、産業廃棄物の問題もあって不可視のレベルで汚い。他の生物はとても住めない。だけど、フナムシだけが蠢いてる。ぞわぞわっと、フナムシが蠢いているのは、わあ、気持ち悪いと思う一方で、こいつらが環境を、生き物が住めるように直してくれているのかもしれないと思うと、嬉しさも感じます。フナムシ、がんばれて、『風の谷のナウシカ』みたいな話になってしまいますが(笑)

だけど、気をつけなきゃいけないのは、イナゴやバッタです。今、やたらと大量発生しています。ああいう存在をどう考えるべきか。僕たちの視点からは、ポジティブに世の中を修復しているようには見えにくい。ウイルスもそうかもしれません。だからパンデミックやエピデミックについては、ただ美をゆだねるという話にはならないと思うんですけど、こうした存在について、どういう風に考えたらいいんだろうということは悩ましいと思っています。

平田 ご質問、ありがとうございます。僕は必ずしも同じ一つの都市や領域において人間と動物が生息する状況ばかりではないだろうと思っていて、住んでいる生息地域が違う中での共生の関係というものもあると思うんです、たとえば感染症の話でいうと、『アウトブレイク』という映画にしても、『コンテイジョン』という映画にしても、まず人間が生態系環境を壊して、それによってコウモリとブタや鳥が接触するという形で最初の感染が起こっていて、それが道路などのインフラを介して人が住んでるような領域にもやってくることで、人にも感染する。つまり人獣共通感染症は生態系、言い換えれば動物の縄張りを侵すことで起きているわけです。そこから、さらに飛行機を通じて、感染症がどんどんと世界中に拡がっていく。そうしたことを考えると、ちょっと離れた地域に暮らしながらどう共生していくことができるのか、というのも、またすごく大事な点なんじゃないかと思っています。

話が少しずれるかもしれないんですけど、物理的な人間と動物の関係とは別に、たとえば先ほど出てきた心身二元論、精神と肉体の関係、あるいは主人と奴隷の関係というものは、アリストテレスなどにおいてははっきりとヒエラルキーがあって、そのヒエラルキーに応じて、関係性が秩序づけられていますよね。たとえば、スペインによるアメリカの征服などにおいても、後にラス・カサスと論争をすることになるセプールベダという神学者が、まさに人間と動物の関係のアナロジーで、白人と先住民の関係というものを従属的なヒエラルキーとして正当化していくロジックを打ち立てる(二人の論争は、広い歴史的な視座から差別の言論を扱った中村隆之氏の好著『野蛮の言説』(春陽堂書店、2020年)でも取り上げられています)。今日の話に出てきたような性差別や人種差別というのは、全部そういったものの、つまり人間と動物の種差別からのアナロジーによって語り継がれてきたところがあるように思います。

今、僕はフランスのグレゴワール・シャマユーという哲学者の著作『人間狩り』を翻訳してるんですけど、その本にはギリシャの時代から起こってきたような奴隷狩りのようなことが、今日の移民狩りに至る状況と連続性のあるものとして語られていて、比喩ではない人間狩りについて考察されています。そうした考察を踏まえると、今までヨーロッパを起点として世界的に広まり、浸透してきたような人間と動物の関係が、濃縮された形で対人間関係にも投影されているというのは確かなように思います。そうしたことからも、単に具体的な一つの場所で動物と共生する方法だけでなく、様々な生命関係を規定するものとしての人間と動物の関係を考える必要もあるのだと思います。

Q. お二人ともご無沙汰しております。田崎英明と申します。最近、私はダナ・ハラウェイやアナ・チン、シルヴィア・フェデリーチの再生産とコモンズの話を繋げて考えているのですが、この「再生産」ということに関して、もう少しお話を伺いたいなと感じました。

というのも、コロナ禍の影響もあり、私は最近いろんな授業でハラウェイの話をするようにしているんですが、同時にフェデリーチについても教えているんですね。フェデリーチはヨーロッパにおける魔女について『キャリバンと魔女』という本を書いた人物ですが、フェデリーチはその本で、いわゆる魔女裁判というものを、女性がコミュニティで持っていたケアとか薬草の知識といったものが、アカデミックな科学、まさにキリスト教内部のエリート男性たちによって簒奪され、お前たちの持っている知というのは価値がないんだとされていった歴史として捉え直しているんです。つまり、魔女裁判を近代における女性の敗北の一つの大きなメルクマールとして語り直しているんですね。

女性が持っていた知が剥奪されるというのは、再生産に関わる労働が「それは労働じゃない」「価値を生まない」という形で剥奪されているということです。生産的労働というものが男が工場などでやる労働だけであるという形に縮減され、そうすることによって近代社会ができあがってきた。その過程で薬草の知識や、ある種の魔術、呪術みたいなものがいかがわしい知だという話になってしまった。しかし、コモンズを維持してきたのは、実はそうした「再生産」に関わる労働なんです。だから、近代においては、まさにコモンズを維持していくような労働が、大したものじゃないと思われているんですよね。

今日のお話で言えば、地面をひっぺ返して、石炭を持っていって、というような労働が生産的な労働とされるわけです。こうしたことに対し、コモンズ論が様々に立ち上がってきているわけですけど、しかし今日のお話でも指摘されていたように、多くの場合、登場するアクターが人間だけなんですね。ただ、アナ・チンの『マツタケ』などを読むと「潜在的コモンズ」という言葉で、多種の絡まり合いの中でこそコモンズが立ち上がってくるという議論になっています。実際、コモンには色々なレベルがあって、私は言語というものもコモンだと思うし、都市というものもコモンだと思っているんですが、おそらく、いわゆる一つの物理的な空間においても複数のコモンが重なり合っていて、そしてコモンを作るアクターは共通している部分もあれば違ってくる部分もあると思うんです。そして、そのコモンを維持する大きなサイクル、そのサイクルもまた重なり合っていろんなことが起こっている。

そもそも、総体として「再生産」というものを考えた時に、まず人間は基本的にノンヒューマンを食べて生きているわけなので、どう考えてもモノスピーシーズで完結していたら絶対に再生産はできないわけですね。本当は「再生産」というのは、どう考えても異なる種を含んでくるわけですけど、それなのに人間だけで世界ができているかのように語られてきてしまった歴史がある。マルクスの『資本論』でも、資本主義において蓄積される「価値」の源泉は人間の労働で、それに対して具体的な富の源泉は労働と自然だというわけです。人間とノンヒューマンの協働である再生産というものが全部、資本蓄積に向けられた「価値」の生産へと切り詰められていく中で、どうやって再生産を一つの種という観点だけじゃないところで見直していくかという話を考えていて、個人的にはそれがコロナ後の世界というものを考えていく上での手がかりになるのではないかと考えているんです。

塚原 大変大きな枠組みを出していただきました。非常に面白い提起ですし、まさにその通りだと思います。コモンということについていうなら、コロナを奇禍(奇貨?)として、ケアとかそういうものが価値が低いとされ、抑圧されていたことが明らかになっているのではないか。そう考えると、医療を覆い尽くす近代感覚というのは、男の目線、医師の感覚なのでしょう。科学はあくまでも階層化する科学であって、またそうした科学においては、「再生産」に関わるものが排除されてしまう。今コロナ禍において、エッセンシャルワーカーと呼ばれる人たちが大事だということがやっと言われるようになってきた。ようやく、そこが一般にも分かられてきたというのが本当のところなんじゃないかと思います。医療職の階層のなかで、圧倒的に、職階の下には女性比率が高まっていく。感染リスクも高いのは、女性であることは、すでに明らかになっている。感染機会についても、それからその後の治療やケアの受け手としても、災害平等論はなりたたない。ポストコロナをディストピアとして想定する人もいます。ただコロナで分かったことも多い。こういう状況だからこそ「今までケアしてきたのは誰よ?」とか、潜在的コモンズのあり方を、ちゃんと再確認すべきチャンスじゃなかろうか、もしくはある意味、コロナで露わになったそのようなことに敏感になるべきなのかなと思えます。さらに、これはまだ早すぎる議論かもしれないけど、コロナに伝統医療はどのように対処できるのかということについて、いまごろ、少し、ざわざわしてる人もいるみたいです。これについては僕もよくはわからない。わからないけれども、今、田崎さんが提示したようなポイントというのは、今後、非常に注目していくべき点だと感じています。

平田 田崎さんの説明ですでに十分に答えが出ていると思います(笑)。真面目に答えると、人間の再生産という観点から、人間は単一種ではあり得ないのではないかという問いかけはすでにそれ自体で強い真実を含んでいます。そこにこれまでの議論から何か付け加えるとしたら、ブレナーは、フェミニストから批判を受けて、それに対する応答を見ても、ジェンダーの問題とかすごく弱いんですよね。関連して家事労働みたいな問題に関してもすごく弱いところがある。逆に、田崎さんが指摘されたような問題系を掘り下げることで、ブレナーらの議論を補足できるし、なんらかのブレイクスルーがあるのだと思いました。そういう意味ですごくインスピレーションを頂ける質問だったと思います。

HZ 今のご質問に関連して、僕からももう一つお聞きしたいです。田崎さんよりアナ・チンの「潜在的コモンズ」の話が出ましたが、アナ・チンはこの潜在的コモンズを多種の絡まり合いによって生成されていくものであるという点に加えて、ボトムアップ型でなければならない、という点についても強調していました。これはオルター・アーバニゼーションの議論とも繋がるところですよね。というのも、『10+1』に掲載されている平田さん翻訳のニール・ブレナーの対談(http://10plus1.jp/monthly/2018/11/issue-04.php)で、ブレナーがルフェーブルの解説に絡めて、自主管理に言及している箇所がありました。必ずしもオルター・アーバニゼーションのこととして話していたわけではありませんが、ブレナーはそこでルフェーブルがユーゴスラビアの自主管理実験に懐疑的であったということを指摘しつつ「自主管理は、下からのみ、行為者自身によってのみ実行可能です。上から自主管理を奨励する試みは、草の根という基本的な原則を侵害します」という風に語っています。そこらへん、つまりコモンズの形成などにおいて、具体的にどんなアプローチが可能だと、ブレナーやルフェーブルを通じて言うことができるのか聞きたいです。

平田 あの対談の文脈でいうと、アーバンデザイナーのような人たちがどのようにコモンズみたいなものにアクセスしていくことができるのかという話だったと思います。たとえば、冒頭で辻さんがジェントリフィケーションという言葉も出していましたが、具体的な例として観光地として知られるニューヨークのハイラインはもともと高架貨物線だったところに、有名な建築家集団であるディラー・スコフィディオ+レンフロが遊歩道的公園を建てたんです。僕は行ったことはないんですけど、写真で眺めてみてもものすごく、都市と緑とを調和させるような建築になっている。都市のエコロジーとしてはすごくいいんだけれど、結局、ああいう形での大々的なスポットが都市の真ん中に作られることによって、地価が高騰したり、観光客が殺到したりようになる。すると、従来の住民にとっては住みづらくなっているとも言われている。そうした時、まさにアーバンデザインがどのようにコモンズと結びついていて、それがどのように社会を編成していくのか、階級から見た視点を建築や都市計画の中に取り込んでいく重要性を、ブレナーは提起していたんじゃないかなと思います。

「ハイライン」ディラー・スコフィディオ+レンフロ(画像引用:https://www.pinterest.jp/pin/439452876122982071/)

HZ ありがとうございます。では最後に、今回は対談シリーズの最終回でもありますので、共同主催のマルチスピーシーズ人類学研究会を代表して、奥野克巳さんからもご感想をいただきたいです。

奥野 非常に興味深く聞かせていただきまた。興味深い点がいくつかあったんですけど、まず周縁から中心に遡るということでは今日はもうないんだという話がありました。これは強烈に印象深かった。というのも、人類学者というのは周縁から考える、そういう学問なんですね(笑)。だから、その点については非常に考えさせられましたし、引き続き考えてみたいと思います。プラネタリー・アーバニゼーションに関しても、その言葉を初めて知ったところでしたので、色々考えさせられました。都市とはなんなのか。都市化とはなんなのか。

たとえば、私自身が調査をしてきたボルネオ島のプナンという狩猟民の中には都市起源神話みたいなものがあるんです。彼らによれば、彼らの先祖はかつてある大きな諍いを起こして、そのために新天地に移ることとなり、川を渡ったそうなんですね。その川を渡りきって森に入った人たちの子孫が彼らプナンであると彼らは言う。一方、川を渡っている最中に川に落ちてしまい、流されてしまった人たちがいて、その人たちが下流にたどり着いて都市を築いたのだ、という話があるんです。

そこからアーバニゼーションということについて考えてみると、今日のお話は空間論的なものでしたけど、もし周縁の方から考えてみたらどうなるのかな、などと思いました。つまり、プナンからすれば全てがアーバニゼーションなんです。彼らにとっては、彼らの持っている世界が独創的で崇高なものなんです。彼らは野生のものしか重視しませんし、食べません。卵も鶏も豚も食べない。そういったものは全て都市にあるものだ、と見ているんです。

たとえばレヴィ=ストロースの弟子のピエール・クラストルは『国家に抗する社会』という本を書いています。あるいはジェームズ・C・スコットの『ゾミア』もそうですね。これは英語のタイトルが『The Art of Not Being Governed』で、つまり都市そのものから逃げてきた人たちが蠢いている世界があるわけです。これは、都市からすれば周縁の人たちだと考えることができると思うんですが、人類学というのはそういったところから考えてきた学問なんです。

科学に関してもお話がありました。このシリーズを通して考えてきた問題でもあります。科学を語るときに根本的なところから見ていくならば、分別であるとか無分別であるといったような仏教思想が提示した考え方、前回の対談ではロゴスとレンマという対比が出てきましたが、科学そのもののあり方の現在性というところを今日、塚原さんはお話しされたんだと思います。その根源的なところにあるロゴスとレンマの関係が今日的には大事であるようにも思います。ロゴスというのは、切り分けて考える、分別の考え方。一方、レンマはそうではない。切り分けられない、無分別の考え方。西田幾多太郎の言うところの「純粋経験」の次元に入り込んで我々が感得するような、兆しそのものが生じる以前の段階、こうしたところを直観において捉えることを大切にしていくということが、コロナのこの状況を踏まえてより大事になってきているのではないかと、思っています。いずれにしても、非常に興味深いお話でした。ありがとうございます。

構成|辻陽介

ドローイング|大小島真木

✴︎✴︎✴︎

塚原東吾 つかはら・とうご/1961年東京生まれ、城北高校、東京学芸大学卒、同(化学)修士修了、オランダ国費留学生、ライデン大学医学部博士号取得、ケンブリッジ大学・ニーダム研究所にてフェロー、東海大学文学部講師・助教授、神戸大学国際文化学部准教授、などを経て神戸大学大学院国際文化研究科教授。著書に『科学機器の歴史:望遠鏡と顕微鏡』(編著, 日本評論社, 2015)、『科学技術をめぐる抗争(リーディングス戦後日本の思想水脈第2巻)』(金森修と共編著, 岩波書店, 2016)など。

平田周 ひらた・しゅう/1981年生まれ。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、南山大学外国語学部フランス学科准教授。思想史。論文=「人間主義論争再訪──アルチュセールとルフェーヴルの理論と実践における人間の位置」(『相関社会科学』第21号、2012)、「ニコス・プーランザスとアンリ・ルフェーヴル──1970年代フランスの国家論の回顧と展望」(『社会思想史研究』第37号、2013)など。共訳=クロード・ルフォール『民主主義の発明』(勁草書房、2017)ほか。

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美