「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|映画『街は誰のもの?』公開記念対談|阿部航太×松下徹(前編)

12月11日公開される映画『街は誰のもの?』を観たあなたは、監督・阿部航太の問いに対してどんな回答を見出すだろうか。〈SIDE CORE〉の松下徹を迎えて行った公開記念対談。

INTRODUCTION

グラフィティはウイルスに似ている。

それは街に感染し、街の壁から壁へと増殖し、街の景観を破壊し、街そのものを創りかえる。それゆえ多くの場合、グラフィティは市民から忌み嫌われる。街の免疫機能の執行役を自負する警察権力はそれを厳しく取り締まろうとする。時としてその権力はアーキテクチャーにも介入し、ちょうどウイルスに感染しにくい丈夫で健康な身体をつくることが目指されるように、グラフィティが忍び込みそうな都市の隙間をあらかじめ街から抹消することが試みられる。

バンクシーやJRがアートの世界で脚光を浴び、ミューラルアートが全盛している現代においても、事情はさして変わらない。一部の例外的な存在を除いて、グラフィティは相変わらず傍迷惑な落書き、ないしは破壊行為であり、それを描くグラフィティライターとは、社会の風紀を乱す悪党、ないしは法規を逸脱する犯罪者である。目指されているのはゼロコロナならぬゼログラフィティ。多様性だの民主主義だの隣人愛だのとたいそうな御託を並べている割に、名もなき一人の市民が近所の壁に無許可で描いた些細な落書きひとつに、人々はいまだ目くじらを立てずにはいられないのだ。

とはいえ、別段グラフィティを忌み嫌っている人をそれを理由に糾弾しようという話ではない。矛先こそ違えど、その程度の保守性なら誰にでもある。僕自身、鼻の下にやおら生じたニキビに一日の気分を台無しにされてしまう程度には保守的だ。その際、ニキビ菌の生存権などという突飛な観念が僕の脳裏をかすめることは断じてない。すると、市民や行政がグラフィティを都市に蔓延るニキビ菌だと見立ててゼログラフィティを志してしまうのだとしても、むべなるかなとも思えてこよう。

しかし――、日本から地理的にも最も遠い国・ブラジルでは、どうやらそうはなっていないらしい。ブラジルにおいてはグラフィティが市民にとって最も身近なアートとして「受け入れられている」というのだ。

もちろん、グラフィティが全てのブラジルの市民に心から歓迎されているかといえばそうではないだろうし、法的にグラフィティが許可されているかといえば当然そんなわけはない。ただ、ブラジル諸都市のストリートに生きるものたちを追った阿部航太のドキュメンタリー映画『街は誰のもの?』を観る限り、たしかにブラジルでは市民個人の好き嫌いに関わらず、グラフィティが都市のホメオスタシスの中で確固たる位置を占めているように見受けられる。ありていに言えば、ブラジルでは街と市民とグラフィティとが、互いにうまいこと折り合いをつけ、共在している。秩序か混沌かというおなじみの二項対立に収斂されることなく、秩序が混沌を、混沌が秩序を、曼荼羅のような都市空間の中で相互に包摂し合っている。

少なくとも阿部の映画が切り取っているブラジルの諸都市のありようは、目を血走らせてゼログラフィティを大真面目に推進する集団ヒステリーとは無縁であるように僕には見えた。言うなれば、ウィズコロナならぬウィズグラフィティ。これはブラジルの行政が都市開発計画や公衆衛生政策をそのような殊勝な意図の元に行っているという話ではなく、ブラジルの街そのものの生態の話だ。

さて、そうした特殊な生態を有するブラジルのストリートを撮影した本作において、阿部航太が掲げている問いはシンプルだ。「街は誰のものか?」。 唯一かつ端的な回答など存在しないだろう。街という言葉をストリートに置換してみたとしてもそれは同様だ。回答はいくらだってある。たとえば映画内に登場するグラフィティライター・ピアの回答はこんな具合だ。

「ストリートってのは全てのことで、それは人々のことでもあるし、自動車や警察、そこの住人もそう、全体がストリートで、それは天気でもあるし、太陽とか雨とかそういう儚いものでもあるんだ。その言葉は儚いんだ。消えてなくなるし自分のものにはならない。実際にこの電話も家も“自分のもの”ではないし、所有する感覚なんてあまり信じない」

果たして、12月11日公開される映画『街は誰のもの?』を観たあなたは、阿部航太の問いに対してどんな回答を見出すだろうか。ここではその思考のための素材を提供したいと思う。阿部がストリートをバックボーンに持つアートグループ〈SIDE CORE〉の松下徹を迎えて行った本対談では、映画本編とはまた少し異なる角度からブラジルの都市が持つ特有のコンテクストに迫っている。対談に登場する、1920年代の食人宣言、1950年代のモダニズム運動、1960年代のトロピカイア、そしてブラジルの街に北米からグラフィティが輸入される以前より存在していた壁画様式・ピシャソンなどの様々なキーワードは、いずれも今日のブラジルのストリートの特殊性を理解する上で、極めて重要な文脈だろう。同時に、ストリートと現代美術を横断する松下の膨大な知識と、在野で人類学を志す阿部が彼の地で獲得した内観が交差する本対談は、他ならぬ日本の都市を僕たち自身が再発見するための――ゼログラフィティ的ヒステリーから脱するための――ヒントに満ちたものになっているのではないかと思う。

ところで、コロナの時代にグラフィティをウイルスに喩えるというのはいかにも穏当ではないと思われたかもしれない(ちなみに、これはオリジナルな喩えではない。日本のパイオニア的グラフィティライターであるSNIPE1の2018年の展示タイトルはその名もズバリ《METAVIRUS》というものだった)。双方の名誉回復のために書いておけば、ウイルスは我々の身体を時に破壊もするが、同時に我々の身体を今日のこのような形へと進化せしめた、我々の生にとって欠かせない極めて重要な存在でもある。詳述は避けるが、ウイルスには「遺伝子の運び屋」としての役割もあり、ウイルスによる情報の水平伝播なくして生物の進化の歴史はなかったと言われているのだ(興味のある方は弊メディア内の記事「武村政春講義録“ウイルスのビッグヒストリー”」を読まれたし)。

都市もまた一つの有機体であるとするならば、さしずめ都市のウイルスであるグラフィティもまた、街から街へ、壁から壁へとミームを水平に伝播する「運び屋」であると言えるかもしれない。すると、そこに書き込まれている遺伝情報とは一体どのようなものなのだろうか? これは本対談の構成を務めた筆者からのおまけの問いである。

取材・文/辻陽介

グラフィティとピシャソン

松下徹(以下、松下) 映画、とても面白かったです。シンプルにブラジル行きたいなと思いましたね。サンパウロは世界で一番グラフィティが多い街とも言われていますし。映画には出てきませんでしたけど、サンパウロの有名なライターとしてはSliksなんかがいますよね。

阿部航太(以下、阿部) ありがとうございます。Sliksは実は映画で一番最初に取材していたエニーボというライターと一緒に住んでるんですよ。

松下 あ、そうなんですね。僕、Sliksとは一緒に仕事したことがあって。

阿部 Sliksは僕がちょうど日本を離れていた時に日本にも来ていたみたいですね。

松下 僕らの関わるプロジェクトで来てくれてたんですよ。「TENNOZ ART FESTIVAL 2019」という天王洲の壁画プロジェクトに参加してもらったんです。

Sliks、天王洲の壁画プロジェクトにて。(写真提供:松下徹)

阿部 そうだったんですね。

松下 こういう風に繋がるのもグラフィティあるあるですね(笑)。それにしても映画を見てても思いましたが、やっぱりブラジルはライターにとっていい環境ですよね。エニーボは「厳しいよ」みたいなことを言ってはいましたけど、こちらからしたら「いやいや昼間からグラフィティ描いてるじゃん」という(笑)。世界的な大都市で昼間にグラフィティを描けることは珍しいんですよね。サンパウロは2010年代以降、間違いなくグラフィティのメッカですよ。

阿部 そのようですね。でも、映画内でエニーボが昼間に描いていたのは多分僕にサービスしてくれてたんだと思います(笑)。普段はやっぱり早朝とか夜に描くことが多いって言ってましたから。それでいうと、僕の体感ではサンパウロよりもリオの方がゆるい感じがしましたね。

サンパウロのシャッターに昼間から描くエニーボ(写真:阿部航太)

松下 そうなんですね。あと映画を見てて思ったこととしては、映画に出てくるライターの人たちは、シーンの中でも割と優しい人たちですよね(笑)

阿部 みんな優しかったですね。僕が話を聞いたのは言っても5人だけなので彼らがブラジルのライターの全てでは決してないですけど、ただ全般的にみんなすごく優しかった印象があります。

松下 ブラジルのストリートをテーマとしたドキュメンタリー映画としては『PIXO』って映画があるんですよ。ただ、こちらはグラフィティではなくピシャソンを追っていて、雰囲気がまた違うんですよ。

※ピシャソンとはブラジルにグラフィティが輸入される以前よりある無許可の壁画。基本的に文字だけで構成され、縦長の独特のフォントを持つことで知られる。(写真:阿部航太)

阿部 たしか北欧の方が撮った映像ですよね。

松下 そうそう。あれに出てくる人たちは全然優しくないんですよね(笑)。その意味では阿部さんの映画と好対照をなしていて、両方見ることでブラジルのストリートの全貌が見えてくる気がします。やっぱりあっちではピシャソンの方がリスペクトされているわけですよね。その分、コミュニティからは嫌われてもいる。一方でグラフィティはもう少し身近で明るいイメージで、ちょうど裏と表の関係にあるんですよね。

阿部 間違いなくそうなっていますね。

松下 グラフィティは比較的に社会に受け入れられていて、それによって生きていくことができる。一方でピシャソンは完全に匿名だし、もっと攻撃的なんです。そもそも見た目が違いますからね。ピシャソンはスプレーとかローラーを使ってひたすら文字を描くだけという。

阿部 それもビルの壁の高いところとかものすごい危険なところに。

松下 リスキーなんですよね。実際に死人も多く出てる。そもそもあの文字の形態自体が壁に張り付いて描くために作られた形態ですから。

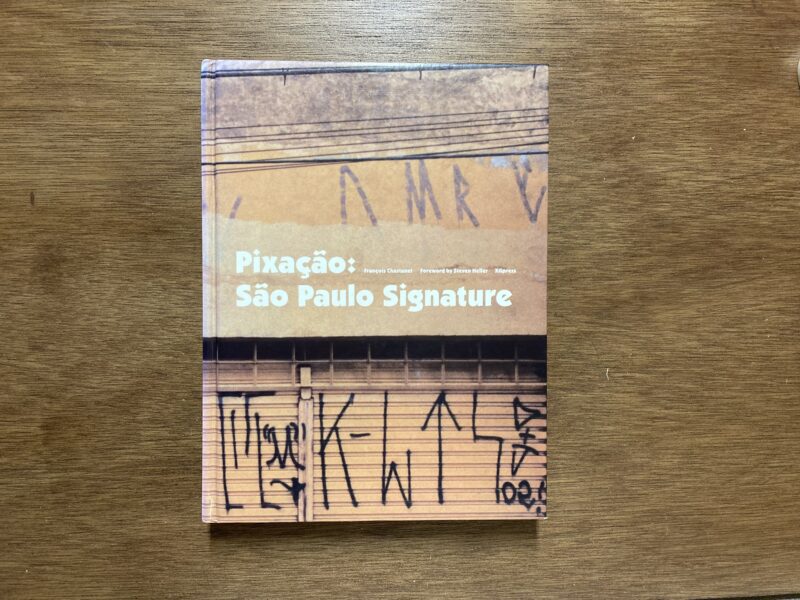

阿部 この本にピシャソンの描き方が載ってますね。こういう姿勢で描くからこういう文字になるんだ、と。

『Pixacao: Sao Paulo Signature』

松下 あ、それ持ってるんですね。いい本ですよね。やっぱりブラジルのストリートを語る上ではピシャソンを避けては通れない。もともとピシャソンは1964年のクーデター以降の軍事政権に対するプロテスト行為として始まったものとされていて、つまりグラフィティよりも古くからあるんですよ。グラフィティは1971年に広まった文化ですからね。

阿部 そこがすごい面白いところですよね。グラフィティは北米から到来してきた文化なんだけど、実はブラジルにはそれ以前から違う形では存在していて、今はその両方が都市において共存しているという。

松下 世界中のグラフィティはアメリカからグローバル化と共に広まったものですからね。ピシャソンはそれ以前の文化。ただ、ピシャソンは資本に還元されないし、コンテクストも薄いから、文化的にはあまり評価されていないんです。アートの中でも評価しづらさがある。

2008年のサンパウロビエンナーレのオープニングでピシャソンのライターが乱入して美術館の中に絵を描くという騒動があったんですけど、当時すごい大ニュースになっちゃって。その時も多くの反応はアンチだったんですよね。次のサンパウロビエンナーレでは彼らは作家として入ってきたものの、その後もアートとして受け入れられているとは言えないです。

ただ、間違いなくストリートにおける最もエクストリームな表現ではあるし、あとシンプルにあの文字の形はすごくカッコいいんですよね。

(写真:阿部航太)

阿部 カッコいいですよね。でも書かれている内容はグラフィティとかと一緒で、大体がクルーのチーム名なんですよね。

松下 そうそう、メッセージとかじゃないんですよね。南米のグラフィティ以前の壁画といえばメキシコ壁画運動なんかもありますけど、あれが政治的な意思に基づいてつくられた運動であるのに対して、ピシャソンは完璧にアノニマスな表現で、それ自体に権力構造を持ってないんです。やること自体に意味を見出していくみたいな感じが強い。反抗の表現ではあるけど、別に社会を良くするためにやってるとかではないんですよね。

阿部 そうそう。そのピュアネスみたいなところを魅力的に感じてます。

ブラジルの文化的土壌

松下 そう言えば日本にもピシャソンのクルーがあること知ってました?

阿部 大阪のSUSTOSですよね。

この投稿をInstagramで見る

松下 さすがですね。どの国にもピシャソンみたいなのは入ってきていて、たとえばドイツにはベルリンキッズというのがいてやばいことやってたりします。SUSTOSは取材されたんですか?

阿部 取材はしていないんですけど、今回の映画のプロト版を上映した時にSUSTOSのメンバーのtiti freakさんにトークショーに出てもらいました。あとSUSTOSは日本から定期的にブラジルに人を送り込んでいて、その時にクルーの人と話したりもありましたね。

松下 その交流が面白いですよね。日本にはブラジル移民の文脈が強くあるから、文化的にもブラジルからの影響が色濃い。阿部さんはブラジルにはどれくらい行ってたんですか?

阿部 僕は半年ですね。

松下 そもそもどうしてブラジルに行こうと?

阿部 実は最初はポルトガルに行くつもりだったんです。僕は日本で9年くらいデザイン事務所で働いてたんですけど、そろそろ独立しようと事務所をやめたタイミングで1年くらい遊ぼうかなと思って。で、ポルトガル語の学校に通ったんですけど先生がブラジル人で、その人が面白かったというのがブラジルに興味を持ったきっかけですね。

ブラジルって混血が盛んで、移民も含めてめちゃくちゃ混ざり合ってるって聞いて。そこに魅力を感じたんです。僕は大学がロンドンで、ロンドンも移民都市ではあったんですけど、あっちはかなりエリア分けがなされてた。あんまり混ざり合ってないんですよね。だから、いまいち混ざっている状態というのが想像できなくて、どんな感じなんだろうというのがあったんですよ。

で、実際にブラジルに行ってみたら本当に混ざり合ってた。すごいなってなりましたね。

松下 僕なんかは映画『シティ・オブ・ゴッド』が好きとか、そういうレベルだったけど、昔からブラジルは気になってて。阿部さんの言うようにブラジルの文化って色んなものが混ざり合ってできているんだけど、一方でヨーロッパに近いせいかモダニズムがすごいしっかりしてるんですよね。

阿部 あ、それはすごい分かりますね。モダニズムの影響はとても強い。

松下 ブラジリアの都市が作られた経緯もそうだけど、美術においてもルシオ・コスタとかネオコンクレティズム(新具体主義)的なモダニズムの美術運動が盛り上がったりしていて、だからこそその後にモダニズムに反発する形でトロピカイア運動(※)みたいなものも出てくる。定義が明確なんですよね。そこに対して何を表現するかと言うことがきちんと考えられてる。だから時折、ものすごい完成度の高い芸術作品がポンって出てきたりもしていて、つまり、そういう土壌なんですよね。

※1960年代にブラジルで勃興した芸術運動。欧米文化から脱し、独自の文化創造を目指して「熱帯に住む者の文化のオリジナリティ」が謳われた。

それはグラフィティに関してもそうで、オスジェメオス(※)のようなめちゃくちゃ面白いアーティストがブラジルから急に出てきたりするんです。ただ一方でシーンの層がすごい厚いかといえば、美術もグラフィティもそうでもない。人数はいるけど、グローバルに目立つタイプの人がわんさかいるかと言うと、違うんですよね。

※サンパウロを拠点に活動するブラジルで最も有名なグラフィティライター、ストリートアーティスト。アーティスト名の「オスジェメオス」は、ポルトガル語で「双子」の意。一卵性双生児であるパンドルフォ兄弟のコラボレーションユニット。

この投稿をInstagramで見る

阿部 確かにそうですね。なんでなんでしょう。

松下 そこにも理由があると思うんですよね。今回の阿部さんの映画の中にもそのヒントがあるような気がしていて、ブラジルってブラジル自体が一つの世界になってるんですよね。グラフィティが街に受け入られらてるってのもそうだけど、文化の土壌がすごくしっかりしてる。するとコンペティティブな意図を持って成長していく必要が生まれないじゃないかなって。

阿部 ああ、なるほど。

松下 正直、グラフィティの視点からブラジルを見た時、ピシャソンは突出して面白いものではあるんだけど、現代的なグラフィティのシーンは世界的に見て目立っていない気がします。表現そのものとしては。ただ社会への浸透性は高い。数も多い。コミュニティもしっかりしていて、そこで完結してる感じがある。だから、ブラジルのグラフィティは様式としてはすでにオスジェメオスで完成しちゃっているのかもしれない。

阿部 オスジェメオスの影響はやっぱりかなり大きかったですね。

松下 そうですよね。ただ、さっき阿部さんがしていた混ざり合う文化という話にも繋がるけど、オスジェメオスがなんでああいう作風になったのかというところにも聞いた話があります。話によるとバリー・マッギー(※)が大学時代の一時期、ブラジルに留学していたことがあるんですよね。その時にバリーが最新のグラフィティのマガジンとかを色々とブラジルに持ち込んで、ストリートの子たちに見せてたらしいんです。そこにいたのがオスジェメオスだった。だから、オスジェメオスはああいうスタイルになっていて、ひいてはブラジルのグラフィティがああいう感じになってるという流れがあるんですよ。

※1980年代よりツイストというライターネームで活躍していたグラフィティライター。1990年代にはアートの世界へと活動の場を広げる。現在に至るまでストリートアートを代表するアーティストの一人として活躍を続けている。

この投稿をInstagramで見る

バリー・マッギーとオスジェメオス兄弟(写真一枚目)。

阿部 それは知らなかった。だからブラジルには絵画的なアプローチの作品が多いんですね。

松下 そうだと思っています。バリーは90年代のアートとして成熟したグラフィティを先端的にやっていて、それをブラジルにそのまま持っていったんです。オスジェメオスはそこをきちんと汲み取ってて、だから自分の持ってる文化的な文脈をどうグラフィティに落としこむかというところにすごく意識的なんですよね。

オスジェメオスの描く人間の顔ってブラジルの伝統的な工芸品とかに描かれる絵のタッチだと聞いています。どうやらオスジェメオスの親族がそういう工芸品の作家だったらしい。だから、あれはオスジェメオスのオリジナルというより、ローカルな文脈を汲んだものなんです。そこにバリーから伝わったサンフランシスコのグラフィティの描き方、土臭いんだけどおしゃれみたいな感じがうまい具合に混ざってる。あえてペンキを使ったり、スプレーの吹き方がチリチリだったり。つまり、オスジェメオスはグラフィティのオリエンタリズムをすごくうまく作ったんですよね。

阿部 面白いなあ。オスジェメオスのキャラクターはいいですもんね。

松下 いいですよね。ただ、それ以降はブラジルから有名なストリートアーティストはあまり出てないんです。エドゥアルド・コブラとかは割と有名ですけど。

この投稿をInstagramで見る

阿部 コブラは有名ですね。実際、街中にいっぱい彼のミューラルがありますし。ただ、グラフィティライターという風にはあまり受け止められていない感じですね。

松下 彼はミューラリストですよね。とてもうまい。ただ世界的なシーンの中で彼のミューラルがすごい独自のものかというと、そうでもないという。

【INFORMATION】

阿部航太監督作『街は誰のもの?』、2021年12月11日、シアター・イメージフォーラムほか全国順次公開。

『街は誰のもの?』

監督・撮影・編集:阿部航太

出演:エニーボ / チアゴ・アルヴィン / オドルス / 中川敦夫 / ピア 他

整音:鈴木万里

翻訳協力:ペドロ・モレイラ / 谷口康史 / 都留ドゥヴォー恵美里 / ジョアン・ペスタナ / 加々美エレーナ

配給・制作・宣伝:Trash Talk Club

日本|2021 年|98分

・12月11日(土)より渋谷シアター・イメージフォーラムにて上映 [上映後のアフタートークゲスト] 12/11(土)10:45の回:田中元子(グランドレベル代表取締役) 12/11(土)21:00の回:中川敦夫(グラフィテイロ from ブラジル) 12/12(日)10:45の回:荏開津広(DJ/ワーグナープロジェクト音楽監督) 12/18(土)10:45の回:宮崎大祐(映画監督) 12/19(日)10:45の回:三宅唱(映画監督) 12/25(土)10:45の回:宮越里子(グラフィックデザイナー) 12/26(日)21:00の回:高山明(演出家・アーティスト)*全回、阿部航太監督は登壇

・以降の上映スケジュール 2022年1月2日(日)〜1/7(金):名古屋シネマテーク(愛知) 公開期間調整中:京都みなみ会館(京都) 公開期間調整中:シアターセブン(大阪)

中村キース・ヘリング美術館にてSIDE COREが作品《IC1》を展示中(〜2022年5月8日まで)

SIDE CORE:IC1(Imaginary Collection 1)

展示期間:2021年10月30日(土)-2022年5月8日(日)(予約制)

会場:中村キース・ヘリング美術館 自由の展示室

詳細はこちら→https://www.nakamura-haring.com/blog/4474/

〈MULTIVERSE〉

「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘

「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践

「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義

「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志

「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾