大島托 『失われた“紋”を求めて──1ミリ向こうの古代』 南米カヤビに伝わる食人タトゥー②

タトゥー・アーティスト大島托が世界中の「タトゥー」を追い求めた旅の記録。書籍化された『一滴の黒』に続く、現在進行形の新章。

よその村のシャーマン

サマウマ村では縄文時代のような茅葺き屋根の家屋が十軒ほどストーンサークルのように丸く広場を囲っている。そこからさらに外側に何本かの通路が伸びていった先にも家がある。蟻の巣みたいな形になっている。僕が施術スペースに選んだのは、広場を囲む中の一軒の、壁を取り払って屋根も半分バラしている最中の空き家の中だった。ここなら朝から午後2時ぐらいまでは直射日光を避けて最適な光が採れるからだ。

川から上がってびしょ濡れのままだが、乾季の昼の熱風でドライヤーを当てているようにみるみる乾いていく。気化熱が奪われて心地よい涼しさだ。

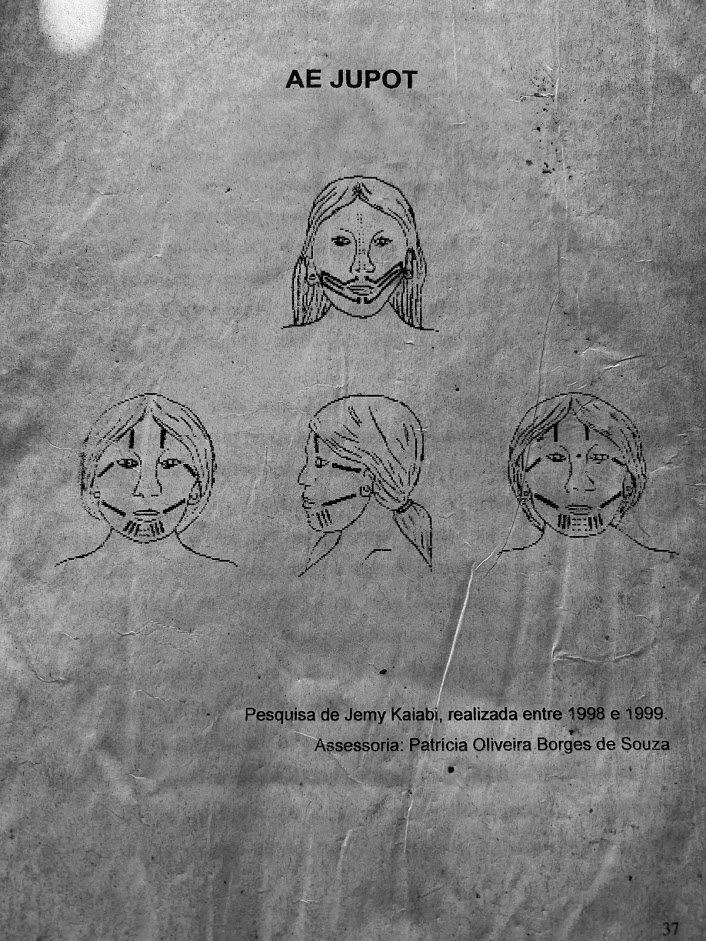

よその村から若いシャーマンが来ていた。二十代前半ぐらいか。顔つきが日本人にかなり近いので僕の見立てでほぼ合っていると思う。かつてカヤビ男性の伝統だった口元のタトゥーを入れたいという。現在修行中の身なのだが、このタトゥーを身に纏うことで先祖たちに覚悟を示したい、とのことだった。僕はあえて予習してこなかったのでカヤビのタトゥーデザインのことはよく知らなかった。村の誰かが古い紙の冊子を引っ張り出してきた。タトゥーの伝統が途切れる1950年代ぐらいまでに施されたカヤビのタトゥー柄を後の時代に誰かが記録した資料だった。タトゥーがある人の顔のイラストがたくさん載っていて、それぞれのイラストの下にはその人の名前が書いてある。

シャーマンの顔に下絵を描き始めると、ブワァーッと村人たちが集まってきた。やっぱりさすがにこれは何か特別なことなのだろう。村の女たちにジェニパポや機織りの技法を指導している年配の女が出てきて、身振り手振りでミリ単位以下の細かな修正を指示してくる。村一番のデザインの専門家なのだ。記憶の中からイメージを正確に呼び戻している様子だ。母親のような態度でいちいちやかましく指摘してくるが、たぶん僕の方が年上だ。だが、このパターンは息子の振りをしておくに越したことはない。

ジェニポパの風習

ジェニパポとはこの辺で採れるフルーツの一種で、その若い果実を潰して濾した果汁には、人間の皮膚の表面の角質層を青黒く染め上げる性質がある。代謝スピードによる個人差がけっこうあるが、だいたい2週間ぐらいは保つようだ。スペイン語圏ではジャグアと呼ばれていて、日本ではこちらの方が通りがいいと思う。

カヤビを含む南米の先住民の間では虫除けになるということも相まって、これを使った全身規模のボールドなボディーペイントが広く楽しまれている。顔の部分にアクセントとして塗られる赤色もインディオのイメージとしてよく知られているが、これはウルクムという植物の種から取れ、こっちには長期の耐久性はない。

これらにはそれぞれの部族によるデザインの違いはあまりないようで、どこかの風習が最近になって南米全体にシェアされているような印象を受けた。例えば遠く隔たったパナマのそれとカヤビのそれは同じなのだ。そのボールドでダイナミックなデザイン世界は、木の皮をヘラのように使って塗るその手法と、2週間で消えるその性質、そしてタトゥーと違い痛みを伴わない、という3点によるものと思われる。

そして、それに一番近いボールドデザインをタトゥーでやっているのが僕なのだ。彼らがわざわざ僕に声をかけてきた理由はそう考えると無理がない。

ちなみに古い時代からジェニパポの風習があったことで知られているカデュウェウ族を、こことは別のパンタナルという地域でちょっと訪ねてみたが、彼らのデザインはマヤなどの古代中米との関わりが感じられるデザインで、前述したシェアデザインの系統とはだいぶ違ったものだった。

椰子トゲの記憶

シャーマン青年へのタトゥーそれ自体はほんの15分程度で終わった。

ただの数本のラインが集合したシンプルなデザインなのだ。椰子のトゲで彫っていた頃は、嘘かホントか三日間かかっていたらしいが、マシンならこんなものだ。

どうだ痛かったか? いや、意外と大丈夫だった。そんな会話がカヤビ語で交わされているようだった。

そうしたら今度は一斉にたくさんの村人がオーダーを入れてきた。もう勝手に施術用の椅子に座って待ってるヤツまでいる。まるで相撲の申し合い稽古状態だ。

実はこの村に着いてから三日間、タトゥーを彫ってなかったのだ。僕にレクチャーを依頼してきた首長は、いざ僕が到着して、さあ自分の皮膚で練習してみようかという段階にきて

「やっぱりタトゥーって痛いんだよね?」

などと言い始め、しまいには古来の伝統によりタトゥーの前後で10日間の儀礼プロセスを踏む必要があり、数年ぶりの祭りの準備の責任者である自分にはその時間がない、なんてことまで言うようになってしまったのだ。

…お、おい、お前さん、ちょっと待っておくんなよ。人間らしいにも「ホド」ってものがあるんじゃねえのかい? 東京からサンパウロまで飛行機で2日、サンパウロから公共交通網の果ての街まで長距離バス乗り継ぎで3日、そこからパリ-ダカール・ラリーばりの未舗装ジャングルロードをチャーター車で5時間、さらにその道の果ての川岸からモーターボートで1時間半。のべ5日もかけて地球の反対側まではるばるやって来たのだ。首長用にプレゼントのタトゥーマシンとその他道具一式まで携えて。

どうやらかつての椰子トゲ時代のタトゥーは死ぬほど痛かったというふうに時の流れの中で増幅された伝説があるらしい。翌日すぐに、カヤビの伝承通りの3本針にインクホールダー役のコットンを巻き込むという組み方で椰子トゲによるタトゥーを実験してみたがかなりスムーズで大して痛くはなかった。僕がタトゥーに使った植物のトゲの中でもこれは歴代トップのクオリティだと言える。

仕方がないから打開策として、アンセルモの身体で練習してもらうしかないなと提案したら、今度はアンセルモがビビり出した。

「そんなビギナーの練習に付き合ったら、今まで高いギャラ払って世界のトップアーティストたちに彫ってもらったコレクションとバランスが取れない」

「大丈夫。僕がアウトラインを引くからその中で練習してもらって、最終的には僕が責任を持って塗り直すから」

「いや、でも正直なところ熱帯のジャングルで傷を負いたくない気持ちが…」

「いちおう町の薬局で抗生物質は買ってあるから」

そんな押し問答が不毛に繰り返されていたのだ。

それが勢いのあるシャーマン青年の登場によって一気にひっくり返ったのだ。そのすぐ後に首長も負けてはいられないとばかりに口元に彫った。10日間の準備段階うんぬんはどうなったんだろうか。祭りの儀式の歌手を務めるために都会の出稼ぎから一時的に戻ってきた首長の息子も彫った。村の長老クラスの男たちも続々と彫った。みんな昨日までは、やるか? と訊いても「とんでもない」みたいに首を横にブルブル振ってそそくさと逃げていたのに。こういう分かりやすい子供っぽさがここの人々にはあった。

というか僕は首長にレクチャーするためにここ来たのだ。いくらでも無料で彫ってくれる気前のいい海外初老協力隊員ではない。そんなに針のストックを持って来てるわけじゃないのだ。椰子トゲだったらそこら辺でいくらでも調達出来るのでOKなのだが、皆それじゃなくてマシンがいいのだ。手漕ぎの丸木舟よりモーターボート、石斧よりチェーンソー。機械に対する信頼は意外と厚いのだ。首長、アッシの手元をよく見てておくんなさいよ。マンゴーやバナナで練習したら、次は自分の脚で実作するんでやんすよ。

ところで、このカヤビの口元のタトゥーは唇から耳元まで線が伸びていくデザインで、これは唇のサイズを耳元まで延長しているという表現の意図が明らかだ。蛇やワニのような、あるいはジャガーか何か、とにかく口が大きい生物を模している。

カヤビにはそういった特定の生き物を祖先として崇めるトーテミズムがあるのだろうか。村の長老クラスの男女に訊いても誰も知らなかった。

画像提供|Anselmo Dutra

〈INFORMATION〉

『一滴の黒』大島托 著(ケンエレブックス 刊)

https://books.kenelephant.co.jp/products/9784910315157

日本を代表するタトゥーアーティスト・大島托が、トライバルタトゥーをめぐるリアルな習俗と歴史、そして現在を描き出す旅の記録。全国書店にて発売中。

〈EVENT〉

11月15日(火)19時〜青山ブックセンター本店 大島托『一滴の黒 Traveling Tribal Tattoo』の刊行を記念して、大島托さん×菊地成孔さんによるトークイベント“紋様と呪いと音楽”を開催! 司会は DOZiNE 編集人の辻陽介。

詳細・ご予約 aoyamabc.jp/collections/ev

〈MULTIVERSE〉

「レオ・ベルサーニをめぐって 」──クィアが「ダーク」であること──|檜垣立哉

「死と刺青と悟りの人類学──なぜアニミズムは遠ざけられるのか」|奥野克巳 × 大島托

「あるキタキツネの晴れやかなる死」──映画『チロンヌㇷ゚カムイ イオマンテ』が記録した幻の神送り|北村皆雄×豊川容子×コムアイ

「パンク」とは何か? ──反権威、自主管理、直接行動によって、自分の居場所を作る革命|『Punk! The Revolution of Everyday Life』展主宰・川上幸之介インタビュー

「現代魔女たちは灰色の大地で踊る」──「思想」ではなく「まじない」のアクティビズム|磐樹炙弦 × 円香

「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘

「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践

「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹

「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義

「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志

「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾