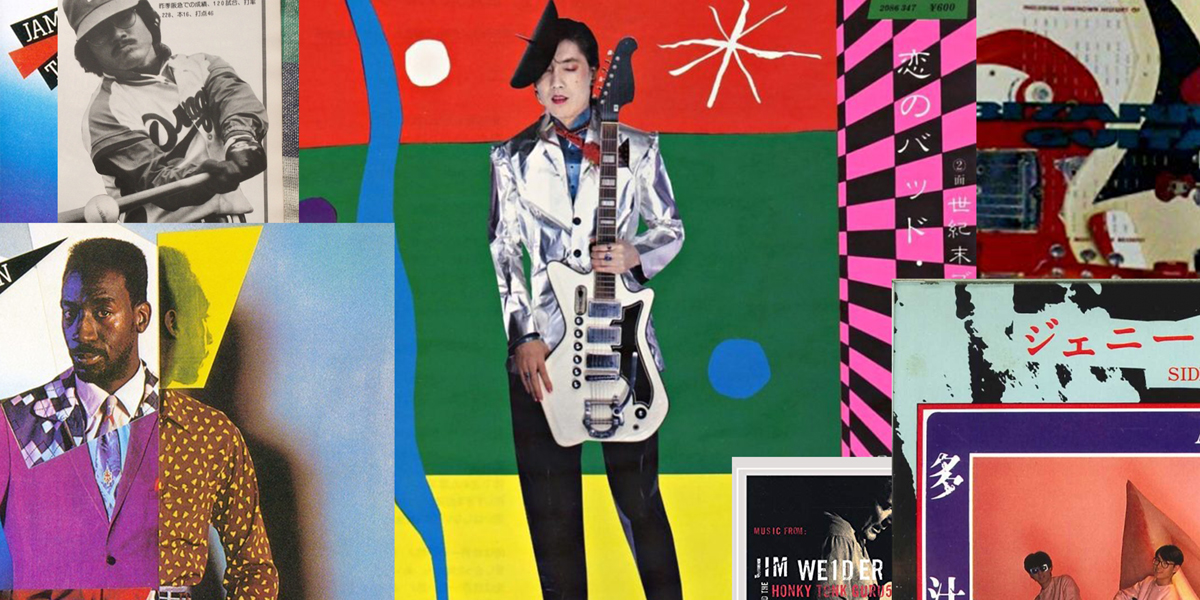

大島托 『失われた“紋”を求めて──1ミリ向こうの古代』 南米カヤビに伝わる食人タトゥー①

タトゥー・アーティスト大島托が世界中の「タトゥー」を追い求めた旅の記録。書籍化された『一滴の黒』に続く、現在進行形の新章。

こうしている間にも賽は投げられ続けている。

暗くて温かい空間に浮かぶ大きなその球体は、わずかに発光するホタルのような無数の粒を衛星のように従えて、ゆっくりと波打つように蠢きながら旋回していた。

球の表面はパイナップルやペヨーテのように幾つもの株の集まりにも見え、その一つずつに呼吸するように僅かな開閉を繰り返す穴がある。周りの粒たちは球体に近づいたり離れたりふらふら飛んでいて、たまにどこかの穴に吸い込まれたりするかと思えば、また別の穴からは新たに出てくる粒もあるようだ。穴の内部はやはり同じような球体が浮かぶ空間がある。その球体の中も同じ景色。それがずっと続いていったある先で今のこの空間に繋がるらしい。そうやって出来ている龍の背骨のような入れ子構造の巨大な輪っか自体も銀河のようにずっと回っている。

…遠くからなんとなく人の声が聞こえてくる。とりとめもない生命宇宙のヴィジョンからふと我に帰る。いったいいつからその様子を見ていたのだろう。目を開くと直射する熱帯の真昼の太陽光がギラギラ眩しい。僕を呼びに来た人影が手を振っている。背浮きしたまま川岸まで泳いでいって起き上がると耳の穴から温かい水がトロリと溢れて聴覚が戻る。この村に彫師が滞在しているという噂を聞きつけて近隣の村から客が来てるらしい。

カヤビからの依頼

その奇妙な依頼が僕の元へと舞い込んだのは、もうかれこれ一年も前のことだった。

ブラジルの奥地の部族の首長がマシンによるタトゥー技術を勉強したがっているから来てくれないか、という内容だった。

シングーという先住民保護地域内に暮らすカヤビという人々がいて、それがかつての部族の風習だったトライバルタトゥーを復興するにあたり、現代の最新のタトゥーマシンを導入することを決め、そのレクチャーを地球の反対側の彫師である僕に頼んでいるのだ。コロナパニックで国境がかなり面倒くさいことになってるご時世にだ。

僕に直接コンタクトしてきたのは、ヨーロッパ出張時の常連クライアントであり、アマゾン地域のインディオ諸部族を研究している、サンパウロ出身のブラジル人アンセルモだった。彼は公共交通機関網の届かない奥地のさまざまな部族と連絡を取り合っていて、街での買い物、売り物、各種相談事などの御用聞きみたいなことも趣味でやっている。

彫師ならサンパウロにもウジャウジャいるんじゃないのかと尋ねると、部族のタトゥーにフォーカスしているようなタイプはブラジルにはまだいないということだった。それに当該のカヤビの村は太陽光発電とアンテナ中継によってすでにスマホを手にしていて、みんなで僕のインスタをフォローしているとのことだった。そういえばインサイト欄の情報によれば僕のページの最大フォロワー都市はブラジルのサンパウロとのことだった。あれはひょっとして部族からの人気だったのだろうか。そんなわけないよな。

とにかく、まったく儲からなそうな話だ。というかすごい出費になるのは間違いない。三十代までなら、まあ断っている。それでも今の僕なら来るだろうと踏んでいるアンセルモの読みはいいセンいっている。とにかくブラジル奥地なのだ。行きたくないわけがない。部族とブラジル政府からのそれぞれの許可が無ければ入れない保護区内なのだ。そのパーミッションが貰えるということなのだ。そこには手付かずの本物のトライバルライフがあるのだ。現在の僕の仕事の性質上、断わるのはもったいないオファーなのだ。まあ、五十も超えたわけだし、次の世代のために土を耕すのはこれまでの恩返しというのもある。

もちろんそうなのだが、実はもっと深い個人的な理由もある。僕は少年時代から開高健『オーパ』をバイブルとして育ってきた人間なのだ。アマゾン、パンタナル、怪魚をはじめとする極彩色の生物、味の想像もつかない豊かなバリエーションの料理、いろんな顔や身体をした人々。地球の反対側にあるという、日本とは全てが逆のような夢の世界。シケた日常を忘れさせてくれる桃源郷。何度も何度も読み返してきた。

成人して旅をするようになったが、あえてそこには足を踏み入れなかった。憧れが強すぎて聖域にしていたのだ。ずっと架空の世界であり続けて欲しかったのだ。そこに至ってしまったら僕は夢のない人間になってしまうかもしれないから。僕をここまでナイーブにしてしまうのは初恋にも似た感覚なのだろう。

デング熱の記憶

通常、ブラジルの人からのタトゥーのオファーには、東京かオランダに来るように返信していた。サンパウロのタトゥースタジオからのゲストワークのお誘いは、航空券の高さとギャラの安さにより黒字を出すのが難しい旨を説明して断ってきた。

素朴な集落なので何のおもてなしのしようもなくて恐縮なのですが、と言う首長に尋ねた。

「ところでそこにはピラニアはいるんですか?」

「そんなものは村の前の川にたくさんいますよ。」

「そうですか…そういうことであれば伺いますので、よろしくお願いします。」

とうとうこの時が来てしまったのだ。

その後、準備として黄熱病のワクチンを打った。アフリカや南米ではこれが必要なエリアが多い。これは今では一生に一度打てば充分とされていて、僕は30年ほど前に打っているので本来なら不要のはずなのだが、その当時は10年が有効期間とされていたのでイエローカードと呼ばれるその接種証明書を、僕は10年過ぎた後で捨ててしまっていたので、また打たなければならなかったのだ。自己申告は通じない。ただの紙っぺら一枚のためだけに余分に痛い思いをした。

コロナのワクチンもそうだ。僕は3回コロナにかかっていて特に何ということもなく自然治癒しているので、ワクチンよりも強力な本物の抗体をそのつどアップデートしているのだが、それでも渡航に際して3回のワクチン接種証明を求めてくる。打ったところで普通にかかってしまう程度の効き目のこのワクチンのだ。これはもう、国の方針ならそれが何であろうと文句も言わず従順についていく人物であることのみの証明書みたいなものだ。やはりただの紙っぺらだ。

そんなことよりもブラジルでは今年はデング熱が流行しているというではないか。僕は以前これで死にかけている。いや、もっと正確に言うと、死んだ方がマシだと思ったぐらい苦しかったのだ。そして2度目はもっとキツいらしい。これの予防接種なら何度でも大歓迎だ。でもそういうワクチンはない。僕の周りの経験者の誰に聞いても、デング熱の危険性はコロナどころの話ではない。桁が違うのだ。早くこっちのワクチンを開発してくれと切に願うばかりだ。あいつにはマジでビビってるのだ。

とにかく今回のブラジルでは蚊に刺されないようにしよう。

食後の一眠り

コメルシアルと呼ばれるメニューがブラジルにはある。

オカズはシュラスコ(牛ステーキ)やフィッシュフライなどの中からいろいろ選べる。主食は米にフェジョン(豆のスープ)がかかっている。さらにオカズの上にファリーニャ(キャッサバの粉)をかける。サラダやフライドポテトなども付く。どこの町に行ってもこれは必ずある。ブラジル定食だ。

人々は米とフェジョンをフォークでずっと混ぜ合わせながら食べている。パラパラとしたインディカ米とトロトロとした豆のスープはそれぞれフォークで上手くすくい取れるようなものではないが、互いをよく混ぜ合わせることによってフォークとの相性がちょうどいいペーストになり、味も良くなる。執拗にこねくり回せば回すほどに、どんどん粘りが出てきて旨くなっていく。とても親近感を感じる味わい方だ。これは僕の第二の故郷インドのカレーの食べ方によく似ていて、それは彼の地では創世神話の「乳海攪拌」にも関連する重大な真実なのだ。

焼いた肉にかけるファリーニャは食感や香ばしさを増す。「モニュッ」に「サクッ」を合わせるのだ。外はカリカリ、中はトロトロ、に近いと言えば分かるだろうか。これはふりかけのように大さじ一杯ぐらいかけている人が多いようだ。僕はこれも米とフェジョンの上にも大さじ二杯はかける。そして前述のこねくりペーストをさらに粘度の高い物体へと練り上げていくのだ。練れば練るほどに美味くなるということで、いったいいつのタイミングで口に入れたらいいのかという問題は常に生じているのだが、そこは勘の領域だ。いつでも基本的に美味いのだから気に病む必要はない。いつも決まって満腹まで食べるのだが、これは胃に入ってからさらに膨らむので、食後は満腹+αの膨満感で身体を折り曲げるのすら難儀する。だからこの国では食事のあとに皆んな一眠りするのだ。

カレーをよく混ぜない者には悟りなど開けないから今すぐここから出て行きなさい、とかつてヒマラヤのグル(霊的指導者)は言った。この真理も両国で共通していると思うのだが、ブラジルはインドではシヴァ神の乗り物として禁忌食材であるナンディーと呼ばれる白いコブ牛を、シュラスコにして食べてしまうところが大きな違いだ。あの歩くたびにプルプルと揺れるコブの部分は一体どういう味なのかとインド時代から長年の謎だったのだが、ここではシュラスコ屋で「クッピン」とオーダーすれば普通に出てくるのだ。脂の塊なのかなと思いきや実に不思議な…いや、実際食べてみて欲しい。今どきブラジルレストランは日本中にたくさんあるわけだから。

アリとペレ

サンパウロの食堂ではどこでもテレビでサッカーの中継を流してる。街中には高いフェンスで囲まれた空き地のようなスペースがあちこちにあり、その大小に関わらずみんなサッカーやフットサルに興じている。熱血サッカー少年である9歳の息子もさっそくその中に混ざっていく。言葉の違いや年齢や体格、知り合いか否か、などは関係ない。サッカーやろうぜ!だけだ。そこはいろんなタイプの顔の博覧会でもある。ヨーロッパ顔、アフリカ顔、アジア顔。一番多いのは、現代の有名選手でいえばネイマールや怪物ロナウドみたいな成分由来不明のミックス顔だ。ブラジル顔だ。

サンパウロの名所、サッカーミュージアム入り口正面には大きな映像パネルが設置されていて、アフリカ顔の老人が腕を広げて出迎えてくれる。

「やあ諸君、私がペレである。」

サッカーの王様。国民最大の関心事における歴史上比類なきスーパーヒーロー。ひょっとしたら現人神レベルなのかもしれない。

日本も含む世界中からのさまざまな文化背景をもつ移民集団によってパッチワークのように形成された近代ブラジルは、それらの人々を皆「ブラジル人」にする必要があった。そしてそれには人種も宗教も言語も超越する単純明快にして強力な何かを見つけなければならなかったのだ。

政府が国策としたからサッカーが盛んになったのか、サッカーが盛んだったから政府がそこに目をつけたのか。とにかく官民一体でサッカーに熱狂することで国は一つになっていった。そのブラジルに初のW杯優勝をもたらした絶対的なエースがペレだ。なおかつさらにあと二回も優勝している。

黒人であるペレは、同時代の黒人の世界的スーパースターであるアメリカ人のヘビー級ボクサー、モハメド・アリと比較されることが多かった。

アリは黒人であることのプライドを示し、カシアス・クレイという本名を奴隷の名であると拒否して改名し、宗教もアフリカ地域でメジャーなイスラム教に改宗した。また白人富裕層の利益のために下流層の黒人が人道的に疑問符がつく戦地に送られているとしてベトナム戦争の徴兵を拒否し、アスリートとしての最盛期を敢えて棒に振ってみせた。むちゃくちゃカッコいい人生だ。

それに対してペレには元奴隷であった黒人集団のオピニオンリーダーとしての自分自身の意見はないように見えた。国策としてのサッカーのヒーローは、ともすれば政治への不満から人々の目をそらすための軍事政権の操り人形にも見えていただろう。アリと比べると確かにその辺が物足りないようにも感じる。ペレほどの存在ならば世の中をひっくり返すぐらいの発言力があったはずなのだ。ペレのインタビュー映像を見たことがある。そこには人種や政治や社会情勢には大して関心のない純度100%のサッカー野郎がいた。

僕の気のせいかもしれないけれど、ペレの前と後ではブラジル人の顔が違うように見えるのだ。ペレの頃はサッカーチームの顔ぶれが白か黒かにはっきり分かれていたけれど、今のナショナルチームはミックスのブラジル顔がメインなのだ。食堂の中から道を行く人々をボーっと眺めていてもそのルックスの多様性には目を見張るものがある。今までいろいろな街を旅してきたけれどこんな人々は見たことがない。人種差別のない社会に向けて高い意識を持つこと、リベラルな意見を言うことは今どきポリコレ的に誰でもやっていることだが、現実の生活で異なる人種、民族の異性とセックスして、いろいろなバリエーションの子供たちをもうけて暮らしていくという社会は、アリの後のアメリカでは実現したのだろうか。

ペレの子供を産みたいと切望した異なる人種の女性は星の数ほどいて、実際に隠し子も発覚していたりもするわけだが、言ってみれば今日のブラジル顔の人々はある意味みんなペレの子供たちみたいなものじゃないのかなと僕は感じる。

シュラスコはヨーロッパから、米はアジア、フェジョンはアフリカ、ファリーニャは先住民インディオ。一つの皿の上に乗ったそれぞれの食材は、とにかくよく混ぜるほどに美味くなる。それこそがブラジルの醍醐味だ。

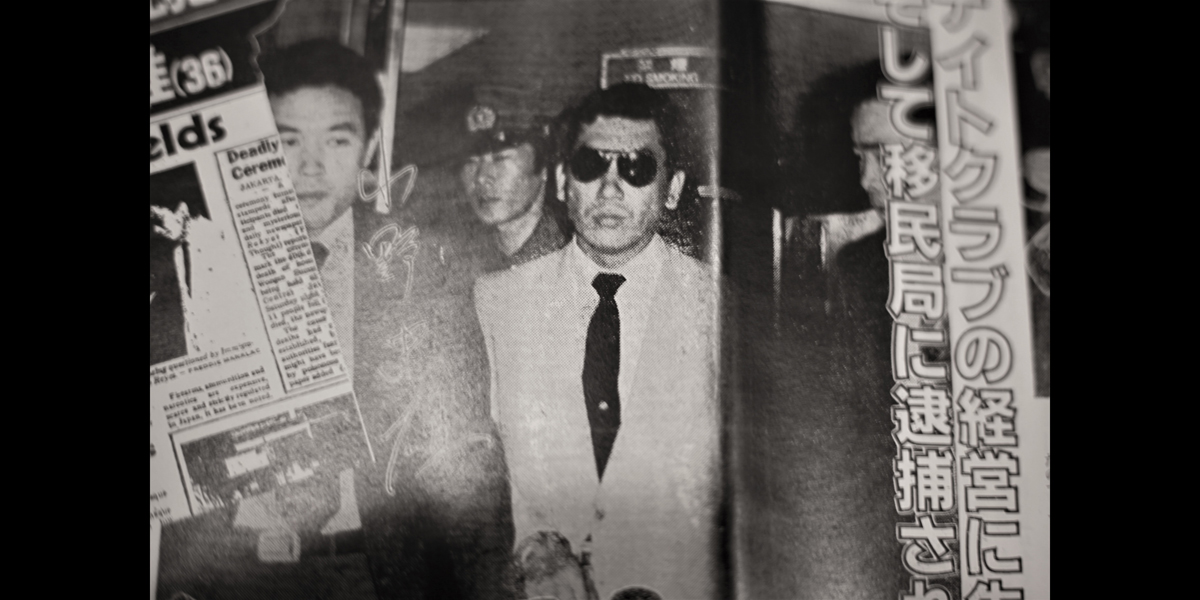

画像提供|Anselmo Dutra

〈INFORMATION〉

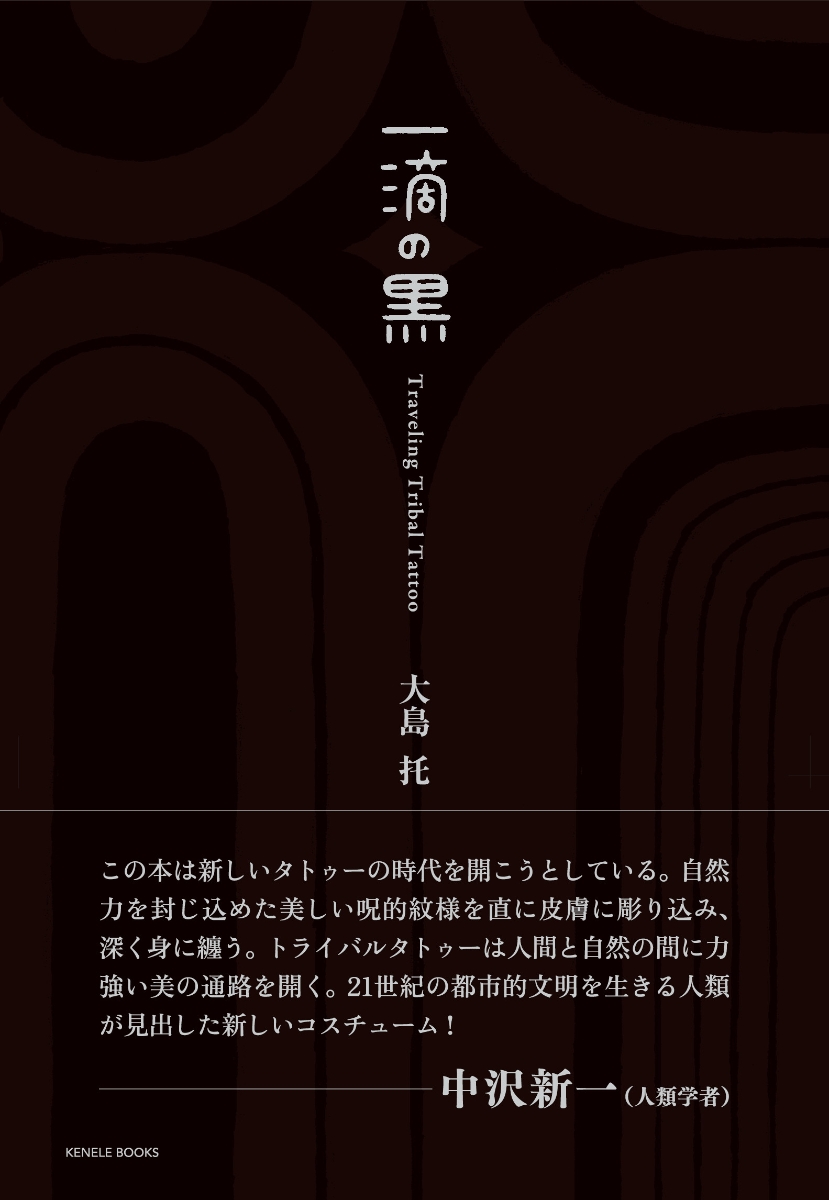

『一滴の黒』大島托 著(ケンエレブックス 刊)

https://books.kenelephant.co.jp/products/9784910315157

日本を代表するタトゥーアーティスト・大島托が、トライバルタトゥーをめぐるリアルな習俗と歴史、そして現在を描き出す旅の記録。全国書店にて発売中。

〈EVENT〉

11月15日(火)19時〜青山ブックセンター本店 大島托『一滴の黒 Traveling Tribal Tattoo』の刊行を記念して、大島托さん×菊地成孔さんによるトークイベント“紋様と呪いと音楽”を開催! 司会は DOZiNE 編集人の辻陽介。

詳細・ご予約 aoyamabc.jp/collections/ev

〈MULTIVERSE〉

「レオ・ベルサーニをめぐって 」──クィアが「ダーク」であること──|檜垣立哉

「死と刺青と悟りの人類学──なぜアニミズムは遠ざけられるのか」|奥野克巳 × 大島托

「あるキタキツネの晴れやかなる死」──映画『チロンヌㇷ゚カムイ イオマンテ』が記録した幻の神送り|北村皆雄×豊川容子×コムアイ

「パンク」とは何か? ──反権威、自主管理、直接行動によって、自分の居場所を作る革命|『Punk! The Revolution of Everyday Life』展主宰・川上幸之介インタビュー

「現代魔女たちは灰色の大地で踊る」──「思想」ではなく「まじない」のアクティビズム|磐樹炙弦 × 円香

「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘

「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践

「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹

「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義

「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志

「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾