男性視点で書かれてきた音楽史をくつがえす“女パンク”の逆襲が始まっている|ヴィヴィエン・ゴールドマン著 『女パンクの逆襲──フェミニスト音楽史』訳者・野中モモに訊く

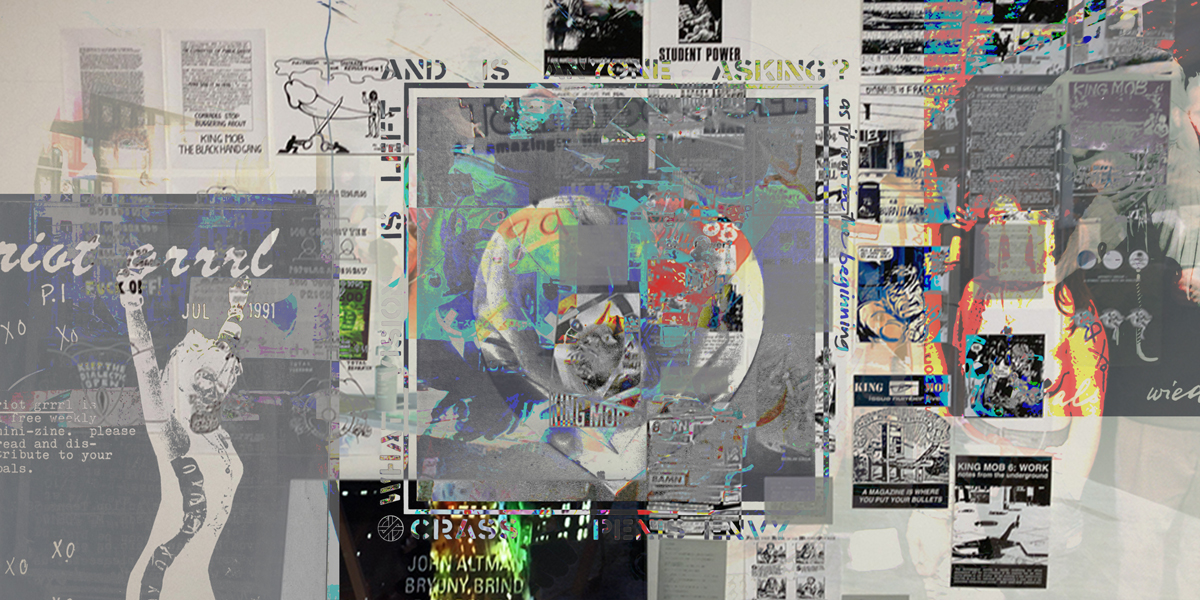

“女パンク”から男性視点の音楽史をくつがえす、ヴィヴィエン・ゴールドマンの話題の書『女パンクの逆襲──フェミニスト音楽史』について、訳者の野中モモさんにケロッピー前田が話を聞いた。

なぜ、いま“女パンク”なのか?

近年のパンク評価のきっかけに、2016年、パンク40周年を記念して公共機関や英国政府に支援された大規模なパンクのお祭りが行われたことがあった。イギリスでセックス・ピストルズの名前が広く知られるようになった1976年が“パンクの年”とされていたからだが、当時は目の敵にされていたパンクが国家の文化財産としてオーソリティに利用されていることを巡って、様々な議論が巻き起こった。また一方で、世界的な#MeToo ムーブメントの高まりのなかで、ジェンダー問題やフェミニズムが再び注目されるようになり、従来のパンク史では見過ごされてきた“女パンク”の活動が発掘されるようになっている。

今回取り上げる『女パンクの逆襲──フェミニスト音楽史』の著者ヴィヴィエン・ゴールドマンは、70年代から音楽ジャーナリストとしてシーンに関わる時代の生き証人で、現在はニューヨーク大学でパンクとレゲエを教える通称“パンク教授”である。彼女自身も音楽活動に関わり、その軌跡は2016年にコンピレーション『Resolutionary』にまとめられ、2022年、なんと70歳にしてデビューアルバム『Next is Now』を発表している。

2019年に出版された本書は、時系列に沿って史実を述べるのではなくパンクが女性にとっていかに解放的な芸術形態であるのかという理由を探り、その歴史をひとつひとつ解き明かしている点が素晴らしい。70年代にロンドンとNYで始まったパンクについて、英米優位主義 / 白人至上主義に陥ることなく、コロンビア、インドネシア、日本、中国、ドイツ、スペイン、メキシコ、ジャマイカ、東欧、インド、ロシアへと、女パンクの世界的な展開を丁寧に追っている。

“女パンク”から男性視点の音楽史をくつがえす、ヴィヴィエン・ゴールドマンの話題の書について、訳者の野中モモさんに話を聞いた。

(インタビュー・文/ケロッピー前田)

ヴィヴィエン・ゴールドマンとは何者なのか

—著者ヴィヴィエンさんについて、教えていただけますか?

「彼女はロンドンのユダヤ人コミュニティに生まれ、大学卒業後、レコード会社を経て『サウンズ』という音楽紙のスタッフになります。70~80年代、イギリスでは週刊の音楽新聞が力を持っていて、『NME』『メロディメーカー』の二つが大きく、さらに『サウンズ』『レコードミラー』がありました。たとえるなら、日本で『ジャンプ』『サンデー』『マガジン』『チャンピオン』など週刊漫画誌がすごい部数を出していたときのような熱気が、イギリスの音楽とそれを取り巻くプレスにあったんでしょうね。ネットもなく、テレビもBBCとローカル局しかない時代に若い感性が表現される場として、音楽に寄せられていた視線の熱さ、真剣さがいまの比ではなかった。その渦中にあって、ヴィヴィエンさんは、パンク、ポストパンク、レゲエをレポートする音楽ジャーナリストになりました。また、彼女自身、音楽活動もやっています。シーンの重要人物と縁があって、フライング・リザーズや49アメリカンズなどに参加したり、ソロでシングルを何枚か出したりして。それらは2016年に『レゾリューショナリー(Resolutionary)』というコンピレーションにまとめられています。ソロに参加しているメンバーも、ジョン・ライドン、キース・レヴァン、ジーナ・バーチ、デヴィッド・トゥープ、ロバート・ワイアットなど豪華です。82年頃にはフランスに渡ってシャンタージュ(Chantage)というデュオもやっていました」

—1978年、セックス・ピストルズを脱退したばかりのジョン・ライドンが初めてジャマイカを訪れたときに同行していますね。

「彼女はアイランドレコードの仕事もしていて、ボブ・マーリーのプレス担当を務めたり、ジャマイカとのつながりも深いんです。この本のなかでも、『グレイス・ジョーンズとジャマイカのビーチで寝そべっていたとき…』みたいな華麗な交遊関係がしのばれるエピソードがちょこちょこ出てきます」

—野中さん自身、ヴィヴィエンさんに共感する部分も多いのでは?

「え! 私はもっと地味ですよ! でもヴィヴィエンさんと音楽の趣味は合うと思います。10年以上前に『ポストパンク・ジェネレーション 1978-1984』(シンコーミュージック・エンタテイメント)を翻訳しました。網羅的にも見える情報量がありつつ、著者のサイモン・レイノルズさん自身の音楽観や歴史観に貫かれていて面白い本なんですけど、レインコーツのジーナは女性のミュージシャンに関して、もっと書いておくべきことがあるはずだと言っていて。ヴィヴィエンさんの本が出て、確かにそうだったなと思いました」

—2冊の本を合わせて読んでもらえるといいですよね。

「歴史に関して、いろんな視点を持つことが大事なんだと思います。これまで正史だとされていたものも、だいぶ片寄っていて、時代によって、どこから見るかによって変わっていくものなんですよ」

—野中さん自身のパンクとの出会いはどうだったのでしょうか?

「パンクやポストパンクの全盛期はまだ物心ついていなかった頃なので、パンクを好きになったのはだいぶ大人になってから。髪を立てて革ジャンを着て反社会的な行動をするイメージの『若者に人気の流行の型』ではなくて、現代社会のシステムや支配的な価値観を疑うパンクというものがあるんだと実感できたのは、大学に入ってからでした。日常的に『テクノはパンク』とか『ネオアコはパンク』とか言ってる人たちと知り合うことができたので。働き始めてからは、やっぱり現代の資本主義社会はおかしいんじゃないかという思いがどんどん強くなっていって。土日出勤、昼から深夜まで働く生活をしながらジョン・サヴェージの『イングランズ・ドリーミング』 、『ジョン・ライドン自伝』、グリール・マーカスの『ロックの「新しい波」』、サイモン・フリスの『サウンドの力』などを読んで、パンクやポストパンクの人たちはいいこと言ってるなと(笑)」

—『女パンクの逆襲──フェミニスト音楽史』を通して、多くの人に知って欲しいことは何でしょうか?

「ヴィヴィエン先生のおしゃべりDJみたいな本です。たくさんのバンドを並べることでそれぞれの良さが際立つ、音楽の魅力がわかっている方だからこそ書けた本だと思います。『歌は世につれ』と言いますが、人が日々感じること、考えること、コミュニティのあり方から歌が生まれてくることがよくわかります。みんなそうですけど、冒頭に登場するポリー・スタイリン(X-レイ・スペックス)とか、人物の背景がわかるとさらに曲がよく聴こえると思いますよ」

X-Ray Spex – Identity (1978)

X-Ray Spex – Identity (1978)video complete

「どんな状況にあっても自分たちはここにいるのだということを表現する」

—この本は「アイデンティティ」「金」「愛」「プロテスト」という4部構成になっています。

「最初の章では、アイデンティティを取り上げます。白人、男性、異性愛者、健常者、金持ちといった力を持っている側に対して、そうではない人たちの視点を打ち出していく方向と、自分の出自は関係なく何者にもなれるし好きなようにできるという方向、その両方がパンクであるという事例が紹介されています。この議論は普段からそういうことを考えている人にはピンとくるけど、日本でマジョリティとして生きている人には掴みづらいのかもしれません。でも、読んでそういう問題意識が共有されていることを知ってほしいです」

—彼女はこの本を書くために2年かけて、それぞれの関係者に話を聞いているとありました。過去の回想ばかりでなく、情報がアップデートされているところが素晴らしいですね。

「いまの視点から、しかも彼女の視点からという姿勢が刺激的なところだと思います。一旦は活動を辞めちゃった人たちがいまも地道に続けているのをちゃんと紹介しているところもいいですね。ベテランがやる気を出すケースはどんどん増えていて。たとえば、2019年に原書が出版された時点で、アリス・バッグは1枚しかアルバムを出していないことになっていたけれど、その後に3枚くらい出しているんです」

The Bags-Babylonian Gorgon 1978

—ヴィヴィエンさんもこの本を出版したあとにデビューアルバムを発表しました。

「『Next is Now』は内ジャケがいいんですよ、『シャーッ!』ってやってて。昔の写真では目線を外して佇んで雰囲気出してたけど、年齢を重ねて『私は見られている』ということをはっきりと意識したポーズを取りたくなるのは、自分としてもよくわかる気がします。あと、彼女のカタカナ表記をヴィヴィエン・ゴールドマン(Vivien Goldman)にしたのはなぜかを言っておきたいです。これまでヴィヴィアンと表記されることが多かったのだけど、発音としてはヴィヴィエンに近い気がするんですよね。それと、彼女と同じコミュニティから生まれたバンドであるスリッツのメンバーに、ヴィヴィアン・アルバータイン(Viviane Albertine)がいたので、区別するためにもアでなくエにしといた方がいいと思ったんです」

Vivien Goldman Next Is Now 2022

—本書では多数の女性バンドが紹介されています。野中さんが本書の翻訳を通して再発見したバンドがあれば、教えてください。

「もともと好きだったバンドにより詳しくなったり、知らなかったバンドの凄さに気付いたりといった、2通りの発見があって面白いんです。特にコミュニティのあり方について、考えさせられました。学校でも職場でもないところで、何かができることが文化を育むんだなと。私がロンドンに住んでいたときも、パブの2階や教会、駅なんかでもライブを見ていましたから」

—特にロンドンにはそういう気風があると。

「私がいたのは20年ぐらい前ですが、ろくな仕事もない状況でバンド活動を続けている人たちがいたし、それは現代の日本にも通じるなと。どんな状況にあっても自分たちはここにいるのだということを表現し続けていくことは、若いバンドに限らず、キャリアの長いバンドにとっても重要なことだと思いました」

—具体的に新しく発見したバンドはありましたか?

「チェコのズビー・ネィティはかっこいいなあと思いました。東欧のシーンのことは知らなかったのですが、政府から電話がかかってきてライブの中止を命じられるという直球の検閲を掻い潜って、バンドの名前を変えたりして80年代から活動してきたバンドです。演奏技術の高いポストパンクですね」

Zuby Nehty – Sokol (1997)

女パンクの黎明——レインコーツ、クラス、スリッツ

—女パンクのいくつかのバンドについて、解説していただけますか?

「レインコーツはロックの定形には収まらない、不安定さが強さになるような実験的フェミニスト・ポスト・パンクのテンプレートのひとつとされています。テンプレートといっても従うべき規範ではなく、そこから展開する可能性を示すものとしてあるんじゃないかなと思います。『ザ・レインコーツ──普通の女たちの静かなポスト・パンク革命』(ele-king books、Pヴァイン)という本が出ていますが、それはファーストアルバム一枚に絞った内容なんです。アルバム一枚だけでもこんなに面白い話がいっぱいあるなんて途方もないなと思いました。ヴィヴィエンの本はそういう膨大な背景の物語から選りすぐりの部分を集めたベスト盤かなと思います」

The Raincoats (1979)

The Raincoats “No One’s Little Girl” (1983)

—パンクとフェミニズムと政治が強く結びつくようになった象徴的な作品として、クラスの『ペニス・エンヴィー』(1981)が取り上げられています。

「ジョージ・バーガーの『CRASS』(河出書房新社)では、この本で主に論じられている『Our Wedding』の話とか、あんまり詳しく書かれていなかったんです。一枚のレコードに面白いエピソードがいっぱいあって、私たちに届くのは氷山の一角なんです。キリないけど、語り継がないと忘れられていってしまうことだから。この本にもいろんな話が詰まっているので、ここから新しいものを聴いたり、観たり、発見して欲しいです」

Crass – Penis Envy (1981)

Crass – Our Wedding (1981)

—スリッツは早い時期に成功した女パンクのひとつとして、ドキュメンタリー映画になったり、再評価されています。ヴィヴィエンさんが報告するスリッツのメンバーの当時の暮らしぶりをどう思われますか?

「当時のイギリスの庶民が置かれていた生活環境の寒さ、暗さ、貧しさを思うと、富めるものがより富んでいく現代の社会構造に疑問を抱き、それに対するアクションをしていく姿勢は見習わなければいけないなと思います。当時スリッツよりも売れていたバンドは他にもいっぱいいたわけだけど、こうして語り継がれているのは彼女たちです。レインコーツがカート・コバーンやビキニ・キルのコミュニティに発見され、アメリカの大衆に紹介されたというエピソードも紹介されていますね。ひっそりと手渡される知識として伝わってきたけど、もっと評価されてもいいという流れが、性差別に対する意識の向上とともにさらに広がっていると思います」

映画『ザ・スリッツ:ヒア・トゥ・ビー・ハード』予告編

The Slits, Cut (1979)

The Slits “Spend, Spend, Spend” (1979)

パンクとは「効率よくお金を儲けようとする音楽産業の目論見に収まらない表現」

—女パンクに対する評価はどうなっていくでしょうか?

「過去にロックの女性たちを取り上げた本は他にも出ていますけど、取り上げる国や時代の範囲も広くて、ひとつの流れを描き出したという意味で、ヴィヴィエンさんの本はすごく重要な仕事だと思います。とはいえ、これが決定版とは本人も言いたくないんです。それは言ってはいけないんですよ。社会はアイコンやヒーローを求めるけど、パンクとはそういう世の中の仕組みを疑う活動でもあるので、そのことを理解してもらうのに時間や丁寧な説明が必要なんです。女パンクとは、そこで引き裂かれながら体を張ってきた人たちで、何も代表したくない人が多い。みんながそれぞれに尊重されるべき個人。そのことをどうしたらわかってもらえるのかなとよく悩んでいます」

—パンクの登場によって、女性が表現の手段を獲得したと言っていいのでしょうか?

「表現する側になれる人の裾野が広がったのは確かだと思います。パンクで演奏技術がいらなくなったというより、何を良しとするのかの物差しが増え、それを見出せる感受性の幅が広がったという方がいいと思うんですよ。効率よくお金を儲けようとする音楽産業の目論見に収まらない表現がボコボコ出てきて、それがパンクだったんじゃないかなと思っています」

—ロシアのプッシー・ライオットは、反プーチンの過激な政治的パフォーマンスで日本でもよく知られています。

「プッシー・ライオットは、誰でもプッシー・ライオットを名乗ればプッシー・ライオットになれるというコンセプトのグループなんです。それでも、よく知られているのは、2012年に有名なモスクワの教会でのパフォーマンスで投獄されたナージャ・トロコンニコワとマリア・“マーシャ”・アリョーヒナですね。ヴィヴィエンさんは実際の音楽制作を担当していたとされるナスチャ・ミネラロワという人物に取材しているのが貴重です。面白かったのは、ミネラロワさんが幼い頃ライオット・ガールの『ガール・パワー!』スローガンを商業的に利用したとされるスパイス・ガールズに本気で感動していたという証言です。活動するにあたっての前提が国によって全然違うことが浮き彫りになります。アタリ・ティーンエイジ・ライオットが好きというのは音からも名前からも明らかですよね。この人は男女の区別自体に反対しているし、貨幣も存在するべきではないと言います。また、インドネシアのパンクスも過酷な環境で活動していますよね。国や状況の違いを見せることで、『あなたならどうする?』と突きつけてくる本です。何が正しいのか、黒白つけられないけど、どんな活動も社会を映しているし、パンクが出てくる理由があるということがわかります」

Pussy Riot: A Punk Prayer – Official Trailer

Pussy Riot – “Kropotkin-Vodka”

Tika & The Dissidents // Tubuhku Otoritasku

—前書に「ウーマニフェスト」という言葉がわざわざ使われていることに驚きました。

「これまで主流とされてきたフェミニズムが、白人中産階級の女性の視点に偏りすぎていたことへの反省がさかんに行われているので、黒人女性たちから生まれたウーマニズムという言葉が参照されています。『ウーマニフェスト』というのは駄洒落だと思いますが、様々な人種であったり、貧富の差であったり、精神的身体的な障害であったり、いろいろな差異を踏まえたインターセクショナルな視点からフェミニズムを進めていこうとしているのでしょう。そうした視点を意識的に取り入れようとしているところも素敵な本だと思います。常に個人の視点に立ち返り、『自分はどう思うのか』ということを忘れない姿勢がパンクだと教えてくれます」

—ヴィヴィエンさんは世界の女パンクの活動をすごく丁寧に追っているなと思いました。そこでは物事を整理しないで、そのままの状態でディティールにフォーカスすることから、面白いものを探していく。さらに野中さんはそういうこともよくわかって、丁寧に訳されています。

「女性であることに加えて、さらに細かくいろいろな事情があるから。それぞれの状況と考え方があるということを気づかせてくれる本ですよね。全体を考えるより個々の不満とか、感じ方とかそれぞれの現場から考えてみようという。自分たちのコミュニティで面白いと思った内輪の遊びを広めていくことで、世の中で当たり前とされていることも、たまたまある状況のひとつに過ぎないということを明らかにしていくんですよね」

—そういうことを丁寧に扱われていることがよくわかりました。パンクというと、もっと粗暴なイメージが先行しますが、ヴィヴィエンさんが目指す丁寧さは、僕も含めて、いわゆる男性的な思考に欠けていた部分かもしれません。

「いま音楽活動している女性で、大きなステージで活躍できてるのは結局おじさんを喜ばせることができる奴らばかりじゃないかって不満を抱いている人もいるかもしれないけど、自分の納得いくやり方を見つけて創作を続けて欲しいなと思います。音楽って、いくら暗いことを歌っても生命讃歌になってしまうところがあるから、そういう特質をうまく活用して、びっくりさせて欲しいんですよ。ひどい世の中だからこそ、もっとパンクが流行ってもいいですよね」

—個人的なわがままがスパークしたら面白いですよね。

「もっと暴れられればいいんですけどね。どうすればいいでしょう。ヴィヴィエンさんは元気ですからね。シャーッて(笑)」

(インタビュー・文/ケロッピー前田)

〈INFORMATION〉

4月27日(水)20:00-22:00 @本屋B&B

野中モモ×小塚類子×大垣有香「D.I.Y.精神から生まれたフェミニスト・パンク」『

※本イベントは配信と見逃し配信(1ヶ月)

ロックの男性中心の物語に対しての気迫のこもった反論、

こちらの刊行を記念してトークイベントを開催します。

ゲストに、翻訳者でライターの野中モモさん、

野中さんは、本書の他に、

小塚さんは、演歌歌手「炎上寺ルイコ」としても活躍しています。

大垣さんは、D.I.Y.精神を基礎に自律的な個々人によって世

アプローチは異なれど、D.I.Y.精神のもとに意欲的に活動す

お楽しみに!

〈関連記事〉

「パンク」とは何か? ──反権威、自主管理、直接行動によって、自分の居場所を作る革命|『Punk! The Revolution of Everyday Life』展主宰・川上幸之介インタビュー

✴︎✴︎✴︎

野中モモ のなか・もも/東京生まれ。翻訳 (英日) およびライター業に従事。訳書にレイチェル・イグノトフスキー『世界を変えた50人の女性科学者たち』 (創元社)、キム・ゴードン『GIRL IN A BAND キム・ゴードン自伝』 (DU BOOKS)、アリスン・ピープマイヤー『ガール・ジン 「フェミニズムする」少女たちの参加型メディア』 (太田出版) などがある。著書に『デヴィッド・ボウイ 変幻するカルト・スター』 (筑摩書房)、『野中モモの「ZINE」 小さなわたしのメディアを作る』 (晶文社)。

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「あるキタキツネの晴れやかなる死」──映画『チロンヌプカムイ イオマンテ』が記録した幻の神送り|北村皆雄×豊川容子×コムアイ

「パンク」とは何か? ──反権威、自主管理、直接行動によって、自分の居場所を作る革命|『Punk! The Revolution of Everyday Life』展主宰・川上幸之介インタビュー

「現代魔女たちは灰色の大地で踊る」──「思想」ではなく「まじない」のアクティビズム|磐樹炙弦 × 円香

「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘

「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践

「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹

「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義

「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志

「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾

「死と刺青と悟りの人類学──なぜアニミズムは遠ざけられるのか」|奥野克巳 × 大島托