「死と刺青と悟りの人類学──なぜアニミズムは遠ざけられるのか」|奥野克巳 × 大島托|『続・今日のアニミズム』|TALK ❶ |後編

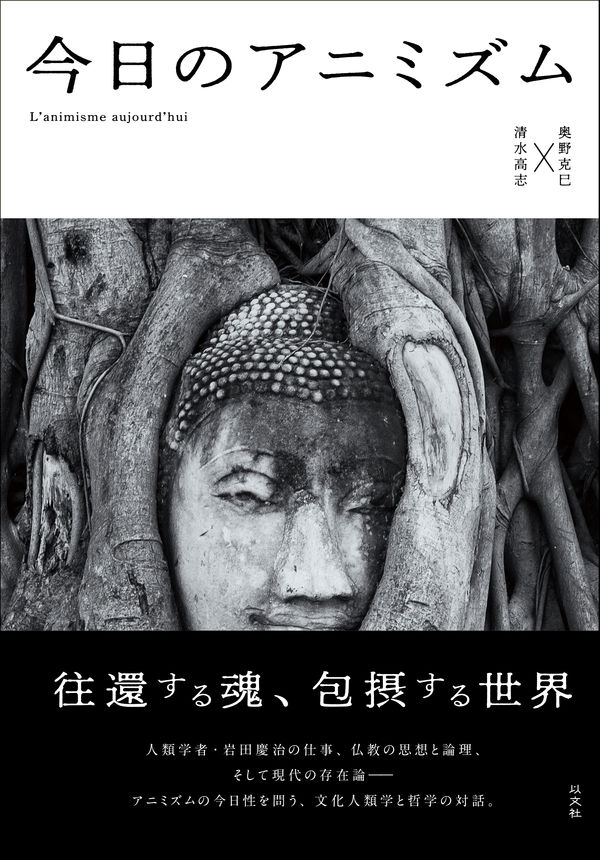

人類学者・奥野克巳と哲学者・清水高志による共著『今日のアニミズム』の出版を記念する対談篇。その第一弾となる今回は、奥野克巳がタトゥーアーティストの大島托と語り合う。

「タトゥーは死のワクチンのようなもの」

DZ ところで、ボルネオ島のタトゥーデザインについての印象はどうでしょう? それこそ奥野さんは『今日のアニミズム』においてアニミズム的な世界観をあらわす幾何学的形状としてメビウスの帯を取り上げていましたよね。メビウスの帯の、あの表も裏もなく永遠に円環していく様が、アニミズム的な死生観に重ねられていた。僕なんかの目にはボルネオ島のタトゥーが持つフラクタルに展開する渦巻き文様にも、アニミズム的な世界観が表象されているように映るんですが。

ボルネオトライバルの文様パターン(写真提供:大島托)

大島 部分と全体がフラクタルに交錯していてますよね。実際、S字に旋回するようにメビウス的な動きもしているし。

奥野 確かに向こう側に行ってまた還ってくるというような構図になっているものもありますよね。

大島 僕はボルネオのこのシンメトリー文様は古代中華の饕餮文(とうてつもん)とかと関係が深いんじゃないかなと思ってるんですよね。ボルネオ先住民には古代の中国で割と中央にいた人たちが混ざっているのかもしれない、みたいに妄想を広げてます。

奥野 なるほど。一般的にはこのデザインはまず生命樹(tree of life)と考えられてると言われていますね。彼らはタトゥーだけではなく工芸文化も豊かに持っていて、木彫の人形なども作る。魔除けですよね。面白いのはそうした人形にもペニスがあり、ちゃんとペニスピンしてるんです。かなり細かい描写がある。

カヤンのロングハウスに描かれた生命樹(写真提供:奥野克巳)

大島 彼らは耳たぶもかなり拡張してますしね。

奥野 そうですね。ただ最近はあんまやってる人いないようです。いずれにせよ、物質文化だけでなく、こういう身体変工に対する意識というものが彼らにおいては高度に発達してるというふうにも思えます。

大島 遊び道具としての身体と言いますか、そういう感じがありますよね。

竹製のペニスピンを股間に挟まれて困るプナンの子供(写真提供:奥野克巳)

DZ これは是非お二人それぞれに見解を聞きたいところなんですけど、『今日のアニミズム』で語られていたようなアニミズム的な世界観とタトゥーを始めとするボディモディフィケーションの習俗との間にはどのような関係がありうるとお考えですか? たとえばさっき出たボルネオの女性たちのタトゥーの話では、生と死がメビウスの帯状に繋がったサーキットにおいて、タトゥーがその通行パスポートのようなものとして考えられていたという話でしたが。

大島 ものすごく重なっていると思いますね。タトゥーはシャーマニズムよりもアニミズムに親和的だと思う。特にトライバルタトゥーのカルチャーはそうですね。

奥野 少し遠回りして話しますと、アニミズムに関しては、私はプナンの人たちからインスピレーションを得ているところがとても大きいんですね。岩田慶治もまたプナンに実際に出会った研究者ですが、岩田はプナンの吹き矢の話をいろんなところでしています。岩田は、プナンの吹いた吹矢を「時間」の問題として捉えていて、吹き矢を吹くことと矢が鳥にあたることには因果関係がないのではないかと言っているんです。どういうことかというと、プナンは吹き矢を吹くことで鳥を仕留めるわけですが、普通、これは吹き矢を吹いたからその矢が鳥に刺さって鳥が落ちてきた、となるわけですよね。でも、そうは見えない。それらは「同時」に起こっている、あるいはそこには時間の経過がない、「無時」なんだというんです。つまり、吹き矢を吹いた瞬間にすでに鳥は落ちているのであり、矢を吹いていることと鳥が落ちるということとの関係は必ずしも因果では捉えられてないと、そういうことを岩田は言うんです。

プナンの吹き矢(写真提供:奥野克巳)

これは世界がどのようにできているのかということに関わる問題です。プナンだけでなく、ボルネオの先住民の振る舞いは、何か人間の根源に触れる問いを喚起してくれる。そしてそれはそのまま、我々が身体とどう向き合うべきなのかという問題にも繋がっている。辻さんが言ったように、彼らがタトゥーやその他のものに描いているフラクタル文様という

DZ ボルネオに限らず琉球のハジチなどもそうですよね。琉球地域に伝わるハジチ歌と呼ばれる民間伝承の小唄の中にはニライカナイでの安寧を願ってハジチを入れるんだというような物語が歌われたりしています。

この投稿をInstagramで見る

大島 現代のタトゥーもそうなんだけど、ロマンチックな言い方をすると、タトゥーは死のワクチンのようなものなんですよね。みんな死が怖いわけですよ。死への恐怖というのは現代だけではなく人類、生物にとって普遍的にある。その中で、タトゥーというのは小さな死を身体に移植することで死に対する漠然とした恐怖や幻影を振り払う行為でもあるんです。つまり、死を先駆的に身体において知るためのワクチン的なものとしてタトゥーがあった。自分の生がすでに死によってできていることを理解するための行為というかね。

奥野 なるほど…、身体にあえて傷をつけることで、死を刻み込むのだ、と。確かに、皮膚を傷つけ、病原体を入れることで、個を危険に、死に晒すことでもあるわけですね。

大島 個の外側にあるものを個の中にちょびっと移植するイメージです。そのことによって自分が外側のものでできているのだということを知る。その外側のものというのが、たとえばそれまで生の対極にあると捉えてきた死だったりするんです。タトゥーを経ることによってすでに自分の中に死があったということに気付けるという効果が確かにあって、それはトライバルタトゥーの世界ではかなり普遍的に感受されているものですよね。だからこそボルネオや琉球では死後の世界を灯すのがタトゥーであるという風に言われていたりするわけで。

奥野 タトゥーを入れることによって、個の内側と外側の境界が揺らぎ出すわけですね。内と外、生と死の区別がつかなくなっていく。タトゥーを入れる行為をつうじて、死を刻みこみ、死に近づくのだと。今の話に思い出したんですが、私がカリスでフィールドワークしていた時、乾季に10人ほどの人が相次いで死んでいったんです。次は自分の番かもと、恐れを抱きながら、何度か彼らの葬儀に立ち会うことになったんです。

葬儀は基本的には、死んだ人をこの世から分離してあの世へと送り込む儀礼です。だから葬送という。おばあさんが亡くなるということはその葬儀においてはおばあさんに関係する親族たちがいっせいに集う機会になるわけです。つまり、小さい頃会っただけで、何年も会ってなかったような若い男と女がそこに集うんです。

カリスの死者(写真提供:奥野克巳)

カリスでは、インセストタブーの範囲は第2いとこまで、それ以外がセックスや結婚できる相手なんです。葬儀にも、文化人類学的に言えば、儀礼の過渡の局面があって、どんちゃん騒ぎやバカ騒ぎが許される、いわゆる「コミュニタス」状況が生まれるんです。まあ若者にとってはハメを外す絶好の機会にもなるわけです。実際、葬儀の日に、私は高床式の家の下でいちゃついている男女を目撃したことがあります。日頃会ったことがない男女が会って愛が芽生えて、その時は、どうやら彼らは性行為に及ぶ寸前のようでした。

何が言いたいのかと言うと、死の機会とは同時にセクシュアリティが開花する機会でもあるということなんです。葬儀では、死の弔いだけで行われているように思われているけど、実はそれは同時に生を引き寄せるものでもあるわけです。あるいはセックスまでして、子供が生まれるといった形で、新たな生を導き出す機会でもある。

葬儀でセクシュアリティが開花するという事例は人類学の文献でしばしば出てきます。田辺繁治さんのタイの民族誌にも書かれていました。普段我々は日常の暮らしから死を遠ざけようとしているんだけど、実は生というものの裏にはあるいはすぐ隣には常に死があって、葬儀においてはそれが一体となって溶け合っている。タトゥーもまた同様に、それを入れることによって生と死が一体であること、死は生であり生は死であるということに気づく機会をタトゥー者本人に提供するということですね。

カリスの葬儀(写真提供:奥野克巳)

なぜアニミズムは遠ざけられるのか

大島 そうでしょうね。そして、今のこのシラフの現代社会からタトゥーがタブー視されているということの基底の部分にあるのもそこだろうと思います。要は、「生と死の間に立てた壁を破ってはいけない」という感覚がある。実際、現在は死と生の両方に蓋をして遠ざけようという世界になっているじゃないですか。死者やセックスに何か危険を感じ、それらをなんとかして隠そうとしている。それを社会の中であからさまに見せてしまったらダメなんじゃないの、それやっちゃったら現代社会が終わっちゃうんじゃないの、そんなことしたら我々が個として存在しているという信仰が終わってしまうんじゃないのと、そういうシグナルが逐一点灯するんだと思うんです。そして、それは農耕社会以降に築き上げられてきたセーフティーガードみたいなもんだと思うんですよね。

奥野 なるほど。死を遠ざけたままにしておくことによって成り立っている私たちの日常の秩序というのがあり、タトゥーもまた日常を脅かしかねないものだからタブー視されるんだ、と。

大島 そこが危ないっていうのを感覚的に感じてるんでしょうね。逆にいうと、今タトゥーになんらかの恐れを感じてる人は勘がいいんだとも言えるかもしれない。タトゥーアンチの人たちは自分がタトゥー嫌いであることについて色々とそれっぽい理由をつけて語るわけだけど、それはあくまで表層であって、彼らが無意識に感じ取っているのはそういう危機なんだと思う。本にも書かれてましたが、アニミズム的なメビウスの帯を断ち切るために歴史上のどこかで壁が築かれたわけですよね。その壁を破ろうとするものに対して社会はすごく敏感なんだと思う。

大島托によるネオトライバル作品

奥野 アニミズムにおいては生と死というのがメビウスの帯状に一連なりになっていて、生が死へと繋がり、その死がまた生になっていくという円環をなしている。それを断ち切る壁を作って、近代は死を生からきっぱりと分離させてしまったわけですが、タトゥーはその壁を取っ払ってしまうことになるわけですね。なるほど、そう考えるとタトゥーとはまさに、現代の私たちの日常に注ぎ込まれるアニミズムですね。

大島 現代社会の私有財産制であったり法治社会であったりというのは、その壁を破ってしまったら成り立たなくなるんですよ。「私があなたであなたが私」であったりしてしまっては、端的に言ってまずいわけです(笑)。そこがそうならないようにするためのセーフティーガードですよね。

奥野 生と死、内と外、あるいは主体と客体などもそうですね。そういうものを切り分けて考えるような視座を撹乱させる。確かにこれらの二項対立こそが近代を近代たらしめているものではあり、それが揺るがされてしまえば困ってしまう人は多いでしょう。

大島 そうですよね。ただ、おそらく一般的にはタトゥーという行為が自己をより先鋭化した自己へと洗練させていく行為、つまり自己表現の最たるものとして考えられているんですよ。自我をより強化し、本当の自分になりきる、そのための表現手段だと思われてる。しかし、実は全然違う。逆なんですよね。タトゥーを入れれば入れるほど自分が自分ではなくなってしまうんです。私があなたに、私が世界に、なっていってしまう。

奥野 今日はここまで車で来たんですけど(※)、「高尾か」と考えて、星野智幸の『俺俺』という作品をふと思い出したんです。あの作品後半の舞台は高尾山なんです。主人公の俺は、男の携帯電話を盗んで、その男の母に俺俺詐欺を働く。息子に間違えられた俺はしだいにその男になる。俺は、居心地の悪い職場の人間関係を離れて、複数の俺との「俺山」での暮らしに満たされてる。俺はますます増殖し、いたるところで俺たちに出くわすようになる。そのようにして、しだいに、俺と俺以外の人びとの境界はあやふやななり、俺自身、自分が誰なのかを見失ってゆく。やがて俺は高尾山に避難する…。

※この日の対談は八王子市高尾エリアにある大島托のスタジオで行われた。

大島 『マトリックス』のエージェントスミス的な感じですね(笑)

奥野 まあ、そうですね(笑)。それをふと思い出しました。

大島 いや、でもそういうことですよ。

奥野 ただ、それじゃあ困るんだって話ですよね。「俺」と「あんた」とは違うんだということになってくれていないと困る、と。自己と他者、主体と客体とは違うということにして成り立っている世界があり、かつその世界を維持したい力が働いている。ドラッグなんかもまたそこを崩すものですよね。だからこそ禁止される。

大島 旅もそうでしょうね。

奥野 そうですね。だから旅というものが「旅行」という形にパッケージングされて、こちら側の延長として作り変えられていく。スケジュールも事前に決められ、ホテル何泊でいくらというような形で料金が設定される。そうした束の間のリフレッシュとしての旅行は推奨される反面、あてのない旅というものは危険視される。

インド・オリッサ州南西部のクティア・コンド族の少女(写真提供:大島托)

大島 特に日本の場合、そうしたものへのタブー視が強いですよね。僕らは歴史的にもアニミスティックな世界からようやく抜け出したところであって、だからこそ「またそこに戻るのかい」となるんでしょう。とはいえ、ヨーロッパにおいてもそうは変わらないんですけどね。タトゥーに対するなんだかわからない忌避意識は一見タトゥーに寛容そうなヨーロッパにもありますから。それを誰もうまく言語化できないから、その時々のそのエリアの状況に照らし合わせて、それっぽい反対意見をつくってるだけ。日本で言えばそれがヤクザとの関わりだったりするわけですよね。

ただ、ヤクザという存在自体がとてもトライバリーなものでもあって、さっきのペニスピンの話じゃないですけど、ペニスに真珠を入れたりとかしたがるわけですよ。あるいはパプアの人みたいに指を自分から飛ばしたりする。それらはいずれも部族的な行為ですよね。だから強ち間違ってはいないんだけど、その根底にあるのはアニミズム的なものへの恐怖なんだと思います。せっかく狼から犬になったというのにまた狼に戻るのかよ、とね。

奥野 私がこの本の中で書いたアニミズムに壁が築かれるというのは、中沢新一さんも書いていることなんです。その壁が私たちをアニミズムから遠ざけている。つまり二元論的な思考、私とあなたは違う、自己と他者は違う、人間と自然は違う、人間と動物は違う。人間と動物が違うという図式が成立しないと、つまりそれらが壁で仕切られて違うものになってないと、たとえば動物を大量に一箇所に押し込めて飼育管理するような行為を正当化できないわけです。

だから、アニミズムが遠ざけられる。それはもう過去のものであるとか、未開社会の人たちの信仰であるとかいう風に。だけど実は我々の今の思考の中にも実はアニミズム的なものが多く潜んでいる。ただ、今日タトゥーをする人が増えているように生の中に死を招き入れることによってでしか、そのことは実感できないということですね。

大島 そう思いますね。その点、今回の本で奥野さんたちがやろうとされてることはすごい大変なことですよね。二元論的に成り立ってきた言語や論理を駆使して、そうでないものの視点を説明しようとしているわけですから。結構な離れ業だと思いますね。

タトゥー・まなざし・ミメーシス

奥野 その上でも私がいま考えてますのは、アニミズムから派生する形でマルチスピーシーズ、つまり多種と人間との関係を考えるということなんです。それも動物と人間の関係を一対一で考えるのではなく、あらゆる生物、生命の絡まり合いの相において人間存在を捉え直す。これはある種の人間中心主義をどう乗り越えるかということに関わっています。アニミズム的な世界観においては、人間だけが突出して地上で力を持つ存在ではまずないわけですから。

大島 動物愛護であったりヴィーガニズムであったりが今は世界的にもかなり熱いテーマになっていますよね。

奥野 皮革産業などに対して、ヨーロッパの国々などではかなり強く反対する姿勢が出てきていますね。しかし、そういう流れとアニミズムは必ずしもイコールではないということもまた重要で、その部分は今後も考えていかなければならないと思っています。

DZ 人間中心主義という点から再びタトゥーの話に引き戻すなら、トライバルタトゥーのモチーフは身近な動植物がモチーフになっていることが多いですよね。それをトーテミズムの文脈で語ることもできるとは思うんですが、おそらくその起源においては単にスピリチュアルな意味合いというよりも、より生活に即した効果の観点からそれらの文様を取り入れていたんじゃないかとも思います。「タトゥーを入れると狩りがうまくなる」といったような形でまじない的に語られてきた伝承の根には、タトゥーを纏うことで動物に対して錯視を生み出し、それによってサバイバルを図ってきたという具体的な効果があったんではないかな、と。

大島 カモフラみたいなものですよね。

DZ そうです。それこそ『今日のアニミズム』にも出てきたレーン・ウィラースレフの『ソウルハンターズ』のような話ですね。『ソウルハンターズ』ではユカギールという先住民がエルクというヘラジカを模倣(ミメーシス)することで彼らに接近し、彼らをハントしていくプロセスが記述されているわけですが、世界にはそれと同様に、多種のまなざしが交差する環境の中で、自分とは異なる種のまなざしを撹乱する表現形としてのタトゥー、身体改造というものがあったのではないか、と。美的な芸術とサバイブのための技術とが一体になったものとして。

奥野 なるほど。つまり動物から見て、非常に念入りに仕上げられたタトゥーというものがある種のカモフラージュとして用いられていて、それこそユカギールがエルクの皮を纏い、歩き方まで真似ることで、ヘラジカのまなざしを眩惑するような効果をもたらしていたのではないか、と。

DZ 奥野さんが編集されている雑誌『たぐい』のVOL.1に掲載されていた辻村伸雄さんの論考でジョーゼフ・ジョルダーニアの話が出てきていましたよね。肉食の起源は同時に芸術の起源でもあったのではないか、という話です。武器を持たなかった頃の人類は食肉を得るために肉食獣を威嚇して追い払う必要があった。その威嚇の必要性から、歌や踊り、身体装飾が生まれたのではないか、と。その代表的なものの一つとしてジョルダーニアが取り上げていたのが眼点です。実際、皮膚に目の文様を描くことで他種から狙われにくくなるという実験結果も出ているようですから。

大島 トライバルタトゥーには眼点と思しき文様が実際にありますからね。あるいは蛇のうねりを想起させるような文様も多くある。彼らは蛇に擬態することでその他の動物に対してなんらかの信号を送っているとも考えられますね。

台湾の原住民であるパイワン族のタトゥー。百歩蛇と呼ばれる蛇がモチーフとなっている。現在、パイワン族出身のタトゥーアーティストであるキュジー・パッドレスがリバイバルを手がけている(写真提供:大島托)

DZ マルチスピーシーズの絡まり合いの中に生きて死ぬこと、それがアニミズムの核心にあるのだとしたら、タトゥー、身体改造の習俗は彼らが他種とのまなかいの中に自らを位置付けていたということを示す最たるものではないか、とも思えます。

奥野 他種との絡まり合い、つまりまなざしの行き交う最中に、タトゥーは、たとえば狩りを成し遂げる一つの手がかりであったんじゃないか、と。そうかもしれません。すると、タトゥーという行為が根ざしているのは一種のパースペクティヴィズムであるとも言えそうです。その行為の背景には異種の視点に対する意識があったということですから。

大島 その可能性は高いですね。たとえばこれはミクロネシアのヤップの人々が入れているタトゥーなんですけど、この背中の双葉が分かれているような文様は蝶々魚を模ったものなんですよ。ヤップによればその柄が背中に入っていることでサメに襲われないらしい。なぜならサメは蝶々魚を食べないからです。そういう効果を実際に期待して入れているんですよね。

大島托によるヤップのタトゥー(http://www.apocaript.com/gallery/187.html)

奥野 面白い。私が思い出したのはエドゥアルド・コーンの『森は考える』に出てくるルナの人たちのヨロイナマズの魚捕りの話です。彼らはジョウガの一種の果実を砕いて手を濃い紫色に塗る。そのようにした上で川の岩の下に手を突っ込むわけです。ヨロイナマズには、手が入ってきたとは分からない。そのことを見越して、ルナはヨロイナマズを捕まえることに成功する。ここでもナマズのまなざしが意識されているわけですね。そして、そうした生態学的な目的の達成のために手を染めるのは、タトゥーの原型だとも言えますね。

サラワクのジュラロン川のプナンのところに行った時にも面白いことがありました。その時のハンターがタトゥーをやっていたかは定かではないのですが、そのハンターはなぜかパンツ一丁の裸で狩猟に行くんですね。昼でも夜でも。なぜ裸で行くのか。なんとなく今の話で分かったような気がします。おそらく身体に施したタトゥーや身体変工が動物に向き合った時、狩猟を達成する上で役に立つからですよね。そう考えると、タトゥーは、野生動物を作物から遠ざけるために作られるカカシなんかとも発想としては近いのかもしれない。

大島 カカシ的ですよね。

奥野 そのように考えるとタトゥーデザインに対する見方がまた変わりそうです。

DZ おそらく、起源においては狩猟の捕獲対象であったり、逆に自分たちを捕獲しようとしてくる対象であったりのまなざしを想定して作られた文様だったんだろうと思いますが、徐々に文様が洗練されていくことで、あるいはそれと同時進行で、人間視線での美学的な評価軸も生まれていったんだろうと想像しますね。当時はあくまでも用即美の範疇だったと思いますが。

奥野 なるほど。

DZ 加えて言うと、そのように考えた場合、芸術の歴史というものを、表現行為が多種のまなざしが交錯するアニミズム的世界を離れ、人間同士のまなざしへと閉じていった歴史として捉え直すこともできるかもしれません。たとえば神社などは人間がまなざすものであると同時に八百万の神たちを歓待する場でもありましたよね。つまりそこではモアザンヒューマンのまなざしが想定されていたわけです。教会もそうで、そこは人間を超えた神や聖霊のための場でもあった。

ただ、19世紀から20世紀にかけて、つまり近代化のプロセスのどこかにおいて、芸術というものが完全に人間のまなざしへと自閉していった。あるいはそれまでにもあった町民文化としての風刺画、戯作のようなサブカルチャーとしての芸術が、大文字の「芸術」として受容されるようになっていった。現代のホワイトキューブにおいては八百万の神々の居場所が、少なくともあらかじめ想定されているようなことありませんからね。

奥野 たとえば「おかぐら」は「神楽」と書きますよね。神が楽しむ、あるいは神を楽しませる。神を招いて、人が踊って楽しませて、祝福する。人間も楽しんでいたわけですが、第一義的には神々が楽しむ場だった。それがやがて芸能から神が抜け落ちて人間だけが閉鎖的に楽しむものへと変わっていった、と。面白いですね。これまでモダンプリミティブズに関連する論文はいくつか読んできたんですが、そこでは今のような話は出てこなかった。ヨーロッパの方ではもう少し身体加工の実践がモダンに対する抵抗であるというような、そういう論調で語られていますよね。

大島 そうですね。モダンプリミティブがムーブメントとして盛り上がったのは80年代後半ですから。ある意味ではそこの可能性を模索し始めたばかりだったんですよ。

DZ 言説レベルでは「My Body is My Choice」みたいなシンプルな言説の方が多いでしょうね。

奥野 ドミナントな文化に抵抗するサブカルチャーという側面が強かった。

大島 パンクみたいな形ですね。「俺は俺なんだ」、「それこそがフリーダムなんだ」みたいな、そういう考えがようやく出てきた頃のムーブメントですし。僕自身はこの本『MODERN PRIMITIVES』にはすごく影響を受けていて、ただ一方で、ここでの議論をさらに先に進めたようなことを日本ではやりたいと思ってきたんです。それでモダンプリミティブの日本版、あるいは発展形として「縄文族」というプロジェクトを始めたんですよ。そのプロジェクトでは意図的に辻さんみたいな言葉の仕事をしている人たちをモデルとして巻き込んでる。この行為がなんであるのか、それをより深いところで表現できる人たちを選んで構成した精鋭部隊みたいなもんですね。ある意味ではモダンプリミティブズのその先の議論を作るための実践なんですよ。

《JOMON TRIBE》(写真:ケロッピー前田)

奥野 そうでしたか。確かに、タトゥーが死を帯びるための行為であるという話を含めて、今まで聞いたことのない話が今日は多く出てきました。

大島 今までタトゥーが入ってる人というのは文字から遠い文化圏の人が多かったんですよ。現代における無文字社会のようななものです。なかなかタトゥーの魅力を言葉で説明できる人がいなかった。それを言語化して発信できる人が必要だった。ということで、まあ、辻さんたちなわけですよね(笑)

DZ いやいや、どこまで応えられるか(笑)。 まあでも「縄文族」はタトゥーコミュニティとしては例外的に言葉達者な人が多いですね。

大島 僕が普段やっている仕事は医者みたいなものなんですよ。死のワクチンを打って報酬としてお金をもらうということを日々やっている。ただ、縄文族にモデルとして参加した人に関してはお金は貰わないんです。実はクライアントとの関係性はお金が介在することによって安全性が担保されるものなんですよね。お金を介在させないとその土台が安定しなくなる。僕が彫ってあげる人で辻さんが彫ってもらう人という関係に固定されず、僕が彫らせてもらってる人で辻さんが彫らせてあげてる人という見方もできるようになる。あるいは、もっと先へと踏み込んで命のやり取りの場になっていく。そのムニュムニュした危険な場から何かが呪術的に生まれてこないかなという期待もあるんです。

奥野 固定化した関係性みたいなものを持たず、関係性を不安定なままにしておくことで、そこから生まれてくるものに期待する、と。面白い実践ですね。実は人類学者にもタトゥーをはじめ、現地の習慣に従って、身体変工する人はたくさんいるんです。カリマンタンのイバン研究者リード・ワドレーは、私と同時期に西カリマンタンで長期フィールドワークをしたのですが、町で会った時に、全身にタトゥーを入れていました。彼は40代で亡くなってしまいましたが、とてもいい仕事をした人類学者です。プナン研究の大家であるイギリスのロドニー・ニーダムもそう。彼はタトゥーではなく、ペニス・ピンをしていたようです。彼の日本人の学生であった方から、ニーダムを日本に招いた時にしているのを目撃したと聞きました。私自身は、身体加工はしてきていないのですが、そのように身体的に深く参与するという方法が重要であるということを、今日あらためて気付かされたように思います。

大島 たとえばカツ丼を研究しているとして、研究者としてはそのカツ丼を必ずしも食べる必要はないかもしれないですけど、いち個人としてカツ丼を食べておくことは実りのあることなんじゃないかな、と。そこらへんは難しいバランスですよね。

都市のソウルハンターズ

奥野 そうですね。それで言うと、私は狩猟には参与してますね。プナンに行くと「狩猟しに来たんだな、どこに行く?」と言われるくらいでして。

狩猟したヒゲイノシシを担いで帰るプナン(写真提供:奥野克巳)

大島 狩猟はとてもわかりやすいですよね。僕は釣りが好きなんですが、釣りもまた、ユカギールの話にもあった「相手になりきる」ということが基本にある行為ですから。自分が魚だったらここに行くだろうなってところを攻めていく。その瞬間、つまり魚の目線に立ってる瞬間は、人間と魚がイコールのものになっていますからね。

奥野 魚がどういう存在なのかということを探る過程で、自分自身が魚になってしまうわけですよね。

魚を獲って帰るプナン(写真提供:奥野克巳)

大島 実際、ものすごい格闘の末に釣り上げた魚に対しては「こいつはすげえやつだ」と思ったりするじゃないですか。その時、確実に相手のことを人間として見てますよね。あるいは自分が魚になってるのかもしれない。少なくとも対等の存在として向き合ってる。釣られた魚に対して心から畏敬の念を抱きますからね。狩猟や釣りみたいな行為はそういう感覚をわかりやすい形で得ることができるものだと思いますよ。

奥野 動物のパースペクティヴにどれくらい迫れるかが狩りの成功に直接関わってくるわけですからね。

大島 加えていうと、僕は釣りだけではなく魚を飼うのも好きだし、なおかつ魚を食べるのもすごく好きなんですよ。おそらく現代のヴィーガニズム的な動物愛護の観点からするといずれもアウトなんだけど、僕にとってそれらはどれも畏敬の伴った行為としてあって、なんら矛盾がないんですよね。

奥野 ある対象を狩ることや食べることと、その対象を愛したり尊敬しているということは反対のように見えるけど、実はそれは繋がっているんだ、と。アニミズムですね(笑)

大島 たとえば水槽の中に入れたライギョとかを僕は漫然と眺めているわけですけど、そのライギョは僕自身でもあるんですよね。ある種の箱庭的なものでもあるのかもしれない。

奥野 箱庭でしょうね。その深層心理を探ることになる。

DZ とても面白い話ですね。時間的にはそろそろこの対談を締めなければと思っていたところなんですが、最後に今の話に関連して余談を一ついいですか? 現代のソウルハンターとして僕がまず思い浮かべる存在は、ナンパ師なんですよね。相手のパースペクティブに立ち、相手になりきることで接近し、ギリギリのところで相手を食らう。それが彼らの基本的な生態です。実際に男性ナンパ師には女性崇拝者が多いですしね。

大島 うまいこと言いますね(笑)。まず相手のことが好きじゃないと狩りはできませんからね。

奥野 非常に危ういバランスで成り立っているような二重のパースペクティブが彼らにはあるんですね。

DZ 実際、僕の知り合いにはプロと呼んでいいナンパ師がいますが、なんていうか、本気なんですよ(笑)。ナンパのための準備の仕方がユカギール並と言いますか。その彼は30代後半の時にふとギャルが好きになったらしいんです。でも、自分は全くその文化圏にいない。すでにオールバックのポマード頭でジャズ喫茶通いが趣味といういわゆるおじさんで、言ってしまえば彼女たちとは異種に近い関係にあった。だから、彼はまずギャルと仲良くしているギャル男にミメーシスすることにしたんです。ギャル男雑誌通りの髪型にし、ギャル男雑誌通りの服装を纏い、さらに当時のギャル男が好んでしていたサーフィンを学び始め、自分より15歳くらい下の男の子に頭を下げてパラパラダンスも教えてもらった。そうした半年以上の準備期間を経て、ようやく彼はナンパに繰り出したんです。つまり、ギャルが世界をどう見ているのかを知るために彼はまず自分の身体を変容させていったんですよ。

奥野 それはまた随分と念入りな準備ですね(笑)。『ソウルハンターズ』でもハンターたちは最初、自分の匂いを消すわけですよね。奥さんともセックスを断って、さらにエルクを淫らな気分にさせるために、ウォッカを火の中に注いだりする。で、夢の中で、エルク姉ちゃんとベッドインするんです。すると不思議なことに、翌朝、エルクの格好をして、エルクの皮の付いたスキーで歩いていると。雌のエルクがハンターの前に現れる。模倣してエルクになりきるのですが、他方では、本来の目的である狩りを忘れないで、最後には、獲物をしっかりと仕留める。

DZ ですよね。それはそれまでの自己を解体していくプロセスとしてあって、実際、そのナンパ師は「ナンパにおいて最も邪魔なものは自分自身だ」と語っていました。自分らしさのようなものからいかに遠ざかることができるかがナンパにおいては肝要なのだ、と。つまり、可能な限り自己をグニャグニャにしておかなければ相手へとミメーシスしていくことはできないんだと言うんです。

奥野 ある種のメタモルフォーシスですね。自分の主体を弱め、身体を変容していくことで、相手に接近しようとする。ただ、どこまでいっても自分がナンパ師だということだけは忘れない。確かに現代のソウルハンター、あるいは都市のソウルハンターと言えそうですね(笑)。なるほど、そのようにして魂を狩るわけですか。

大島 なんだったら彼はギャル男じゃなくてギャルそのものにもなってるんだろうしね。

奥野 そうですよね。相手がどういう生態なのかを変容を通じて知っているわけですから。

DZ 男女の話に狩りのメタファーを用いることには今日なかなか危うさもありますが、それ自体、狩りという行為に対する偏見だとも思いますし、狩るものと狩られるものが必ずしも非対称だとは言い切れないと思うんですよね。実際、ハンターにも良いハンターと悪いハンターがいると思う。たとえば詐欺師にも似たことが言えて、被害者が最終的に相手を恨んでしまっているような場合、それは悪い詐欺師、悪いハンターですよね。一方、騙されても本望と相手に思わせるくらいの詐欺師というのも存在するんじゃないか。徹頭徹尾、ペルソナを演じ切るというのは並大抵のことじゃないですし、その誠実さに対して畏敬の念が生じるというようなこともありうると思うんです。イオマンテにおけるヒトとクマの関係、メビウスの帯状にループする円環的な関係が、現代都市空間において発生することもあるんじゃないかな、と。

大島 クヒオ大佐みたいなね(笑)。そこにこそ今日のアニミズムがあるかもしれない。

奥野 つまり、その人に釣られてよかった、と魚が思うということですよね。それこれが目指すべきハントである、と。確かにそれはアニミズムですね(笑)

DZ と、余談がいきすぎてしまいましたが、そんなあらぬ妄想を繰り広げてしまうほどに『今日のアニミズム』が知的刺激に満ちた一冊だったということです(笑)。今日はお二人ともありがとうございました。奥野さんの身体にタトゥーかペニスピンが刻まれる日が来ることを楽しみにしています。

(聞き手・文/辻陽介:DZ)

「聴こえざるを聴き、見えざるを見る」|清水高志×松岡正剛|『続・今日のアニミズム』|TALK❷を読む>>

✴︎✴︎✴︎

奥野克巳 おくの・かつみ/1962年、滋賀県生まれ。立教大学異文化コミュニケーション学部教授。大学在学中にメキシコ先住民を単独訪問し、東南・南アジアを旅し、バングラデシュで仏僧になり、トルコ・クルディスタンを旅し、大卒後、商社勤務を経てインドネシアを一年間放浪後に文化人類学を専攻。一橋大学社会学研究科博士後期課程修了。清水高志との共著『今日のアニミズム』(以文社)、『絡まり合う生命 人間を超えた人類学』(亜紀書房)はじめ、著作多数。

大島托 おおしま・たく/1970年、福岡県出身。タトゥースタジオ「APOCARIPT」主催。黒一色の文様を刻むトライバル・タトゥーおよびブラックワークを専門とする。世界各地に残る民族タトゥーを現地に赴いてリサーチし、現代的なタトゥーデザインに取り入れている。2016年よりジャーナリストのケロッピー前田と共に縄文時代の文身を現代に創造的に復興するプロジェクト「JOMON TRIBE」を始動。【APOCARIPT】http://www.apocaript.com/index.html

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「現代魔女たちは灰色の大地で踊る」──「思想」ではなく「まじない」のアクティビズム|磐樹炙弦 × 円香

「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘

「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践

「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹

「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義

「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志

「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾