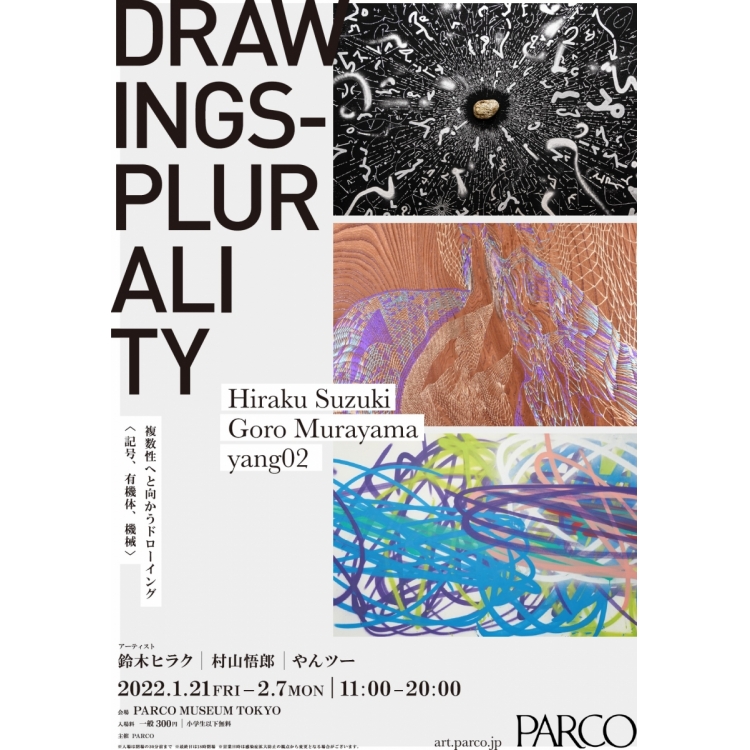

終わらないドローイング ──「Drawings – Plurality 複数性へと向かうドローイング <記号、有機体、機械>」展レビュー|2022/1/21-2/7 PARCO MUSEUM TOKYO|四方幸子

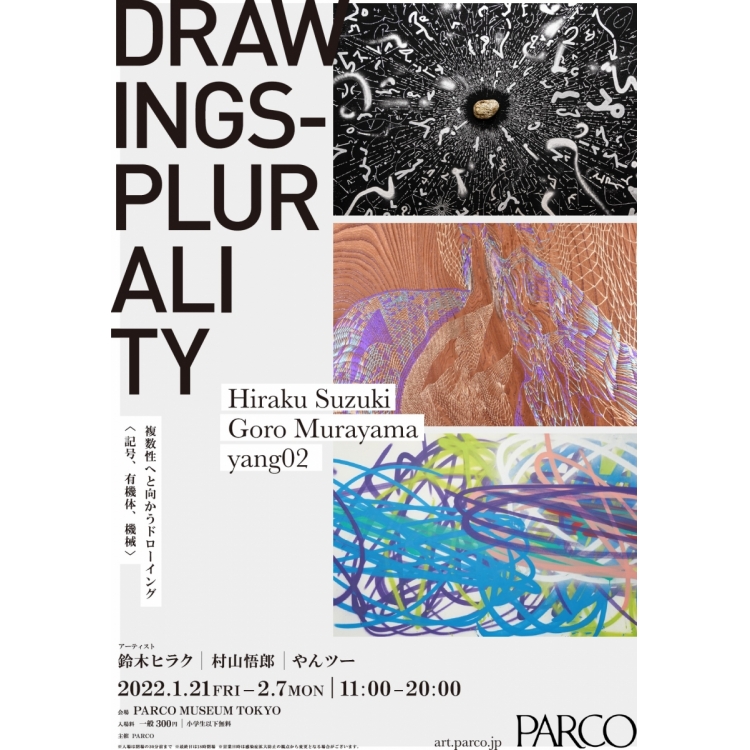

2022年の1月から2月にかけてPARCO MUSEUM TOKYOで開催された、鈴木ヒラク、村山悟郎、やんツーによる展示「Drawings – Plurality 複数性へと向かうドローイング <記号、有機体、機械>」を四方幸子が評する。

「Drawings – Plurality」:ドローイングとは何か?

「Drawings – Plurality 複数性へと向かうドローイング <記号、有機体、機械>」。タイトルからは、商業施設にあるPARCO MUSEUM TOKYOで普段開催される展覧会とは異質の印象を受ける。概要テキストには、「ドローイングとは何か?」という根源的な問いをテーマとした、とある。アーティストは鈴木ヒラク、村山悟郎、やんツー。それぞれ現代美術やメディアアートを横断して活躍する個性的な面々である。

タイトル「Drawings – Plurality」には、3人のアーティストの作品を紹介すること、それぞれがドローイングに対し複数のアプローチを取っていること、ドローイングというものが本質的にもつ「複数性」を検討するなどの意味が込められているだろう。けっして派手ではないが、熱い思いが感じられる。

なぜ今ドローイングなのか。そしてドローイングとは何なのか。メインテキストによれば、西欧のアートシーンでは2000年代以降ドローイングが再評価されているという。その理由には、ドローイングという分野の再評価に加え、ドローイング表現の拡張もあるのだろう。

「Drawings – Plurality」3Dアーカイヴ

https://mpembed.com/show/?m=P33FK6aSCy3&mpu=1222

美術におけるドローイングは、いわゆる描画による作品であるとともに、その技法やプロセスまでもが含まれる。その多くは比較的カジュアルかつ即興的に描かれるが、絵画の下書きも含まれており、絵画と比べて低く見なされてきた感がある。しかしそのことはむしろ、ドローイングが絵画や彫刻と比べ、プロセス変化やアーティストの身体の動きというダイナミックな側面をもつことを意味している。

絵画とドローイングの違いは何か。絵画は、作品という統合体や完成形を志向するもので、そこでは図像が重要な要素となる。ドローイングは描くプロセス自体が重要で、作品はその痕跡とさえいえる。絵画は視覚を中心に静止的な世界把握を前提としているが、ドローイングではむしろ触覚や聴覚による動的な世界との関係があらわれる。ドローイングは、無意識や偶然性を取り入れながら行われる身体の動きや息遣いの生々しい軌跡ともいえる。

近代以降に確立された西欧美術は視覚を中心に据えてきたが、20世紀初頭には科学・技術の発達とともに表現に時間軸が導入され、以後アートは多様な展開を遂げてきた。

まず浮かぶのは、パウル・クレーの言葉「線を散歩に連れていく」である。ドローイングの転回としては、ほぼ同時代の1920年代にはシュルレアリスムの自動筆記(オートマティズム)やフロッタージュが、人間の深層や日常の事物から無意識的なものの表出を試みている。この系譜は、1950年代にアンリ・ミショーの幻覚剤の使用によるドローイングの実験へと流入していく。

1970年前後になると、ドローイングはさらなる展開を遂げ、身体に描いたり、都市や自然環境における移動や軌跡へと拡張されている。パリではシュルレアリスムの系譜にあるギー・ドゥボールがシチュアシオニズムを提唱し、資本主義社会の「スペクタクル(見世物)化」を批判、「心理地理学(サイコジオグラフィ)」や「漂流」をキーワードに都市への批判的介入を扇動した(シチュアシオニズムは複数の国で展開され、アートの運動としては「COBRA(コブラ)」があった)。

ほぼ同時期にストリートカルチャーが勃興、英国では音楽やファッション、米国ではスケートボーディング、グラフィティなど、若者が公共空間に進出、1980年代のヒップホップ(ラップ、ブレイクダンス、スクラッチ)へとつながっていく。これらを既存のアートを超えたドローイングの拡張と見なすことができるだろう。

こう見ていくとドローイングは、西欧近代以降に形成された統一的な自己や社会慣習に違和感を感じ、既存の事物やインフラへの創造的介入—ハッキング—によってその価値観を振動させる動的なアクションの側面をもっている。

✴︎

私は1990年代初頭からメディアアートのキュレーションをしてきたが、当時コンピュータがリアルタイムで描けるのはラインによる描画(ドローイング)だった。そのような中、生体データ(視線、脈拍、脳波など)を取得してリアルタイムで描く作品も現れた。そこに20世紀初頭のバウハウスや実験映画に見られた抽象的でアルゴリズミックな系譜を感じるとともに、自らの生体データで作品と接続されながら、同時に自分を外部から観察する「二重の自己」のあり方を見出した。それはドローイングの只中で、描く側と描かれるものの間に起きる関係に近いようにも思われる。

メディアアートに関わる中で、「表象からプロセスへ」(四方、1990年代)という言葉に至ったが、それは絵画とドローイングとの関係にも適用できる。意味や表象を志向する絵画と異なり、ドローイングはダイナミックな情報のプロセスを含んでいる。

✴︎

近年ドローイングが再評価されているのは、2000年以降のインターネットのインフラ化に加え、ポストパンデミックという転換期にある中で、ドローイングに見られるプロセスや身体性が、身近で実感できるものとなり始めたからではないだろうか。

近代が世界を静止的に捉え、空間や時間の画一化や直線化や表象を志向したのに比べ、現在はトライ&エラーを許容し、制作プロセスや履歴への興味が高まっている。そしてデジタルにとどまらず、様々なものにおいて、(デジタル技術を活用しつつ)今あるものや残されたものの可視化や掘り起こしが、人、食や服など日常的な事物ににとどまらず、美術、歴史、考古学や人類学、そして最先端の生命科学や宇宙科学の分野でも進められている。ドローイングはまさに、新たな進化を遂げつつある。

現在は、技術や機材の進歩によって、メディアアートをはじめ日常には表象的、スペクタクルなものが溢れている。そのような中でも(だからこそ)、表象化を疑いプロセスを志向するアーティストの思考は研ぎ澄まされている。その最先鋭ともいえる3人が、ドローイングを切り口に集結したのが本展である。

「Drawings – Plurality」を着想したのは村山悟郎、オートポイエーシス(生命における自己制作的で自己決定的なシステム)を制作に応用し、絵画やドローイングにとどまらず、AIによる画像認識やインスタレーションなど多様な作品を発表してきた。展覧会を企画をする機会にドローイングをテーマとしたのは、油絵を学び、絵画とドローイングの違いに長く向き合ってきた自身の要請でもあっただろう。その問題系を自身で閉じるのではなく、鈴木ヒラクとの対話を経ることで構想はいっそう深化した。鈴木は人間を中心に据えないドローイングの拡張へと企画を引っぱり、やんツーがそれにしなやかに応じたかたちだ。異なるヴェクトルをもつアーティストとタッグを組むことで、展覧会を介してドローイングの在り方を広く問いかけることが今回意図された。

村山は自身のドローイングを「何かに連接して感知しながらその当体が描く運動の軌跡」と見なし、「やんツーのセンシングを欠いた機械の運動、ヒラクさんの着目する宇宙万物の線(物質現象系)」(村山)という3つのアプローチにより「ドローイングとは何か?」を複数性において探求することを提起した。

お互いの活動に注目しながらも3人が揃ったのは今回が初めてであり、「ドローイング」をめぐって対話を重ね、サブタイトルの「複数性へと向かうドローイング <記号、有機体、機械>」、そしてメインテキストが生まれた(企画概要は鈴木、作家については村山の言葉が反映)。「記号」「有機体」「機械」はそれぞれ、鈴木、村山、やんツーのドローイングの特徴を表す語となっている。

言語と絵の境界領域をドローイングを通して突き詰める鈴木、生物に見られる生成性と自身が描く時の心身の連関を扱う村山、人間ではなく機械によるドローイングを試みるやんツー。3人それぞれが自立的な世界をもちながら、展覧会全体が一つの世界をもつこと。同時に相互触発による創発がめざされた。

伏線として、本展の開催地が渋谷であることも念頭に置かれた。グラフィティなどストリーカルチャーや音楽の震源地であり、とりわけやんツーと鈴木はこれらのシーンと関わる中で独自のアート表現に至っている。

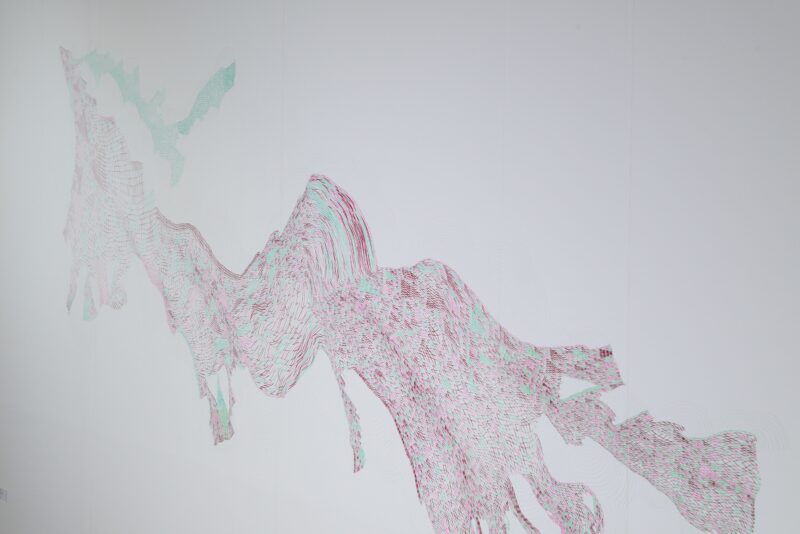

村山悟郎:生成するホワイトキューブ

村山は、油画を学ぶ中、長年絵画とドローイングの差異に向き合ってきた。まず本人の言葉を引用しよう。「描く/書く(書画)や、見る/描く(素描)のような行為の二重作動や行為の連動系までもドローイングの範疇に含まれる。 そこから、絵画のような図像や表象といった認識作用へ至るプロセスは、連続的なスペクトラムではあり、明確な区分は措定することは難しいが、感覚的にはドローイング←→絵画の差異は思いのほか大きい」。このあたりの問題系が、村山の追求するシステムの部分-全体の関係や、オートポイエーシスの産出系とも通じているという。

photo by vvpfoto. © Goro Murayama

会場ではまず、村山悟郎のドローイングで構成されたホワイトキューブ的空間に迎えられる。真正面には4枚1組のドローイングが2セット、左がモノクロの《quad process drawing, titanium monochrome #1》、右はカラーの《quad process drawing, cobalt color #1》、いずれも新作である。

その右の壁には、2点で対になった《絵画の双子I》(2021)がある。これらはいずれも、複数のキャンバス(2枚あるいは4枚)を設置し、同じ一筆を順番に加えていく手法で制作されている。

quad process drawing, titanium monochrome #1 photo by vvpfoto. © Goro Murayama

いずれも中盤となり画面上が複雑化してくると、異なるタッチに進む、つまり分岐の可能性が生じ、村山がその都度分岐を決定していく。それはしかし主体としての意図的な展開ではなく、むしろ村山が描く行為の只中、つまり作品内部に分け入ることで自ずと描いてしまうものといえる、まるでドローイングに憑依し憑依されるかのように。と同時に村山は、作品を外部から俯瞰するスタンスとの往還の中で作品を生成させていく。それによりドローイングは、知覚と身体が織りなす運動による生成プロセスの生々しい痕跡となっていく。

当初は類似していたタッチが、とある時点で分岐を起こし始める中、瞬時にそれに対応しながら新たなタッチが生成していく。同時に描く枚数、支持体のサイズや素材、描く道具や素材、モノクロかカラーなどが、作品を分岐させていく初期値(初期環境)としてある。

quad process drawing, titanium monochrome #1(process) © Goro Murayama

村山によれば、4枚同時制作において、4枚目から作品の位相が変わってきたという(展示では、モノクロ、カラーとも右上が4枚目)。村山は、3というものの安定性とそこから逸脱する事例として「メンデルの法則」を挙げていたが、このような発見が、今後の実験へ向かうこともあるだろう。

正面の壁の左に斜めに置かれた低い台には、ペンローズタイル型の紙に描かれたドローイングが、左螺旋状に展開された《Penrose tiling drawing》(2022)が、動的なうねりを感じさせる。広島での個展(2021)では壁に展示された新作が、延長され新たな存在感を見せている。

Penrose tiling drawing photo by vvpfoto. © Goro Murayama

村山が探求するオートポイエーシスは、システムはシンプルでありながら、展開するにつれ予想外の展開も含めて分岐が起こり、それら分岐が新たな分岐を生み出し複雑化していく。オートポイエーシスを基盤にダイナミックに生み出される支持体と、その上に描く知覚・身体的行為の相互作用の軌跡、それは表象ではなくプロセスベースの世界であり、プロセスが形態やパターンを生み出す作用といえる。

photo by Abe Akihito. © Goro Murayama

エントランスすぐ左の壁からは、メッシュのようなドローイングが異なる方法で展開されている。まずは直接壁に描かれた《Wall drawing / coupling》(2022)がある。会期中村山が発展させていく中で、より密度の高いメッシュへと発展し、右下へとかなり大きく育っていった。そのプロセスではメッシュが二次元から三次元へと延長されるかのような知覚作用を起こしていく。メッシュの下には、鉛筆で描かれた円が重なる不思議なドローイングが見られる。迷路である。

Wall drawing / coupling (detail) photo by Goro Murayama. © Goro Murayama

村山は、幼少時から頻繁に一筆書きの迷路を即興的に描いていたという。それは一つの経路の入出力を前提としつつ、それ以外の様々な経路を複雑に入り込ませることで構成される、まさにドローイングである。複雑に入り組んだ襞や内臓を彷彿させる迷路は、位相幾何学的にはシンプルだが、ノイズや冗長さに満ち、視覚的にも撹乱される。ここでは、論理的ではあるが自動筆記的に生成される迷路を「培地」として置き、それに沿ってドローイングの生成が試みられている。

次に大きな紙に色鉛筆の痕跡が緻密な額入りのものが2点、壁を境にして1点ずつ展示されている(《swiched sync cellular automaton[hand drawing]》、《swiched sync cellular automaton[hand drawing] #2》)。いずれもシンプルなパターンがとある時点で色を変え分布しまた別の色に置き換わる動的プロセスであり、近寄っても俯瞰しても美しい。とある起点から開始されたボトムアップな動きがそれ自体周囲との関係で色と伸びる方向が決定され、それを実行する際に、手書きの微妙な揺らぎが加わったものである。とはいえこれらは村山によるものだけではない。前者は村山が、後者は同じルールで別の人間が描いたもので、 選び取る手順の傾向がパターンに反映されている。

swiched sync cellular automaton[hand drawing] (detail) photo by vvpfoto. © Goro Murayama

swiched sync cellular automaton[hand drawing] #2(detail) photo by vvpfoto. © Goro Murayama

そして欅(日本家屋床間古材)を支持体に自然の杢目に沿って展開された《ドローイング-カップリング[杢目とセルオートマトン]》(2021)が、艶めかしい質感と光沢、色味を発している。自作の迷路を培地としたドローイングに加えて、ここでは木が成長の中で生み出した肌理が培地となっている。本作品の下部に描かれたおびただしい数のネット状のドローイングは、木の肌理に応じたものだが、非常に精緻でめまいがするほどである(村山が参照する自然に見られる模様では、トカゲの肌理を想起させる)。

ドローイング-カップリング[杢目とセルオートマトン] (detail) photo by vvpfoto. © Goro Murayama

これらはいずれも、セルオートマトンのルールに沿って描かれたものである。セルオートマトンは、格子状のセルが単純なルールによる離散的計算モデルで、1970年代のライフゲーム(二次元オートマトン)以降、コンピュータ・シミュレーションによって発達、1980年代のフラクタル幾何学を経て、展開プロセスやパターンが生命や自然現象に見られることが明らかにされた。

村山は、描く時にこのルールを実行しながら、描画で起きる分岐など偶発的なずれや支持体や描く道具や素材、身体の動きなど物理的なずれに瞬時瞬時に向き合いつつ、ドローイングを生成させていく。システムはリジッドな構造を持つが、生成のプロセスで不確定要素を受け入れ、村山の身体との関係で生まれるドローイングは、息づいて見える。

杢目に沿って展開された作品の傍に置かれた展示ケースには、美しい模様のイモガイの貝殻が3個収められている。コンピューターシミュレーションで生成された模様が自然界で発見されたもので、村山がセルオートマトンを取り入れるきっかけとなったという。

photo by vvpfoto.

実際、非線形科学の研究によって、自然に見られる様々なパターン(イモガイやトカゲの模様、カリフラワーの一種ロマネスコの形状など)の形成に潜むルールが確認されたといえるのだ。そこでは、自然のあらゆる存在や事象は、ミクロ/マクロスケールを超えて、絶えず生起する情報の組織化や分散のプロセスが形態化、可視化されたものといえる。私はそのことを「情報のフロー」と呼び、分野を超えて起きる創発について検討している。

村山の展示は、自然界が育んだ貝殻の実物にこのような展開で出会える喜びとともに、自ら取り組むオートポイエーシスの理論と身体的な実践が生み出すドローイングとの関連を実感させてくれた。それは自然と科学、芸術をつなぐ意味の村山ならではの「ドローイング」の実践ともいえるだろう。貝殻を愛でた後、あらためて空間を眺めると、サイズや素材は異なるものの、繊細に配置された各作品が呼応し合うかのようである。シンプルなホワイトキューブの空間、しかしここでは様々な生成の軌跡とともに、会期中も生成が起きている。

✴︎

村山のドローイングは、全体そしてディテイルまで、一貫したルールを持ちながら、自己生成的なプロセスで生まれたダイナミックな軌跡そのものである。一枚のドローイングに、システム、身体を伴うプロセス、時間、痕跡が残されており、任意にディテイルに入り込むことができる。全体を見ると端正ながら躍動的で、ディテイルでは絵の具の立体感、垂れやタッチの光沢が艶かしい。そこここに物質と運動と時間の絡まり合いと炸裂があり、見る者の内部でも炸裂する。

本展示は、村山がパンデミック以降に発表してきた個展群、「村山悟郎 Painting Folding」(TSCA、東京、2020)、「ダイナミックな支持体 -Support Dynamics」(西武渋谷店B館オルタナティブスペース、2021)、「多の絵画」(THE POOL、広島、2021)と連なるものであり、そこにたゆまぬ「複数性」への取り組みを見ることができる。作品を実現された唯一のものだけではなく、そこに至るまでの分岐を含め複数と見なすこと。それは作品そして世界を、可能態へと開いていくことである。作品はここだけにあるのではないのだと。

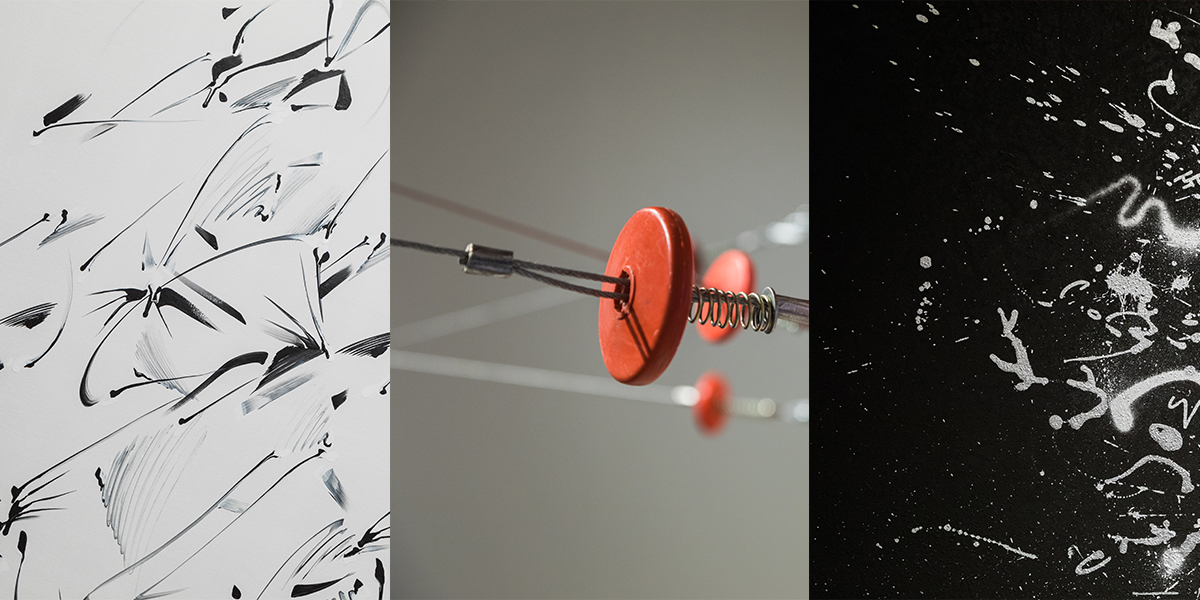

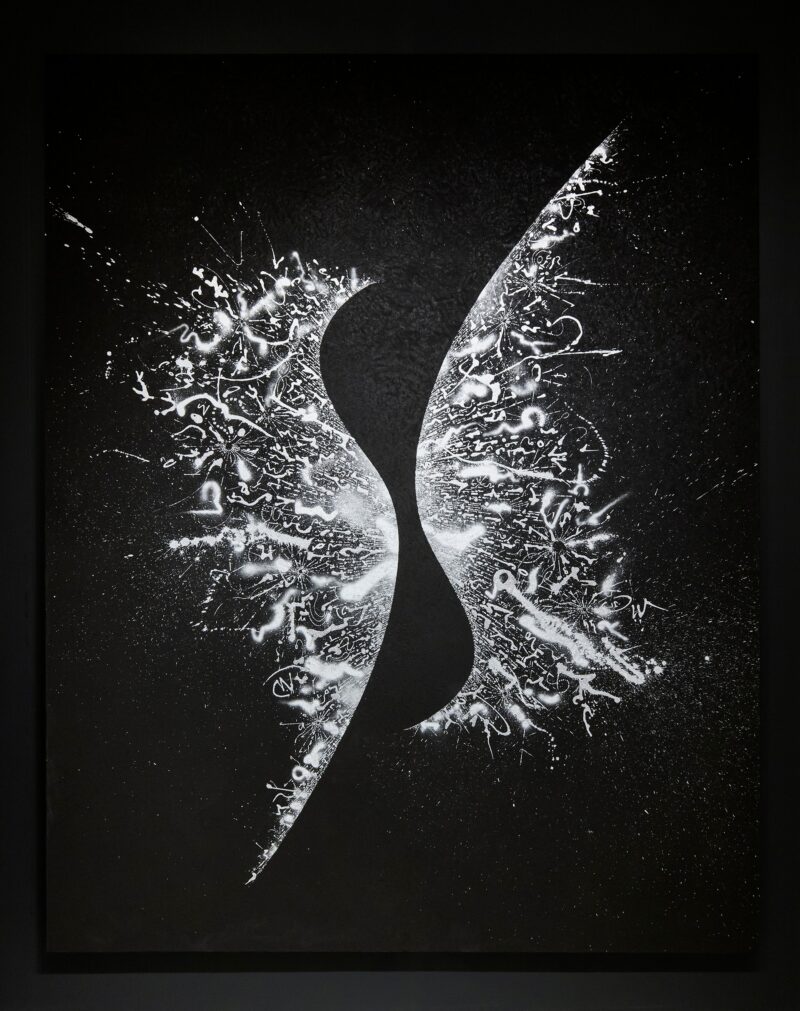

やんツー:グラフィティのブレークスルー

村山の空間を進むと目に飛び込んでくる只ならぬ出っ張りと色。やんツーの作品である。よく見ると、グラフィティのような描線が書かれたベニヤ板が破壊され立体状に浮き上がり、亀裂をなし、裏側まで露呈している。グラフィティには4本のワイヤーがついており、空間を渡り、向かいの壁に設置された巻き取り機につながっている。まさにこの現場で、強力な力でワイヤーを巻きとることで、立体的に浮き上がらせ亀裂を起こしたグラフィティが、その痕跡のまま展示されている。いわゆる暴力や事故の現場が放置されたかのような様相は、その時の拮抗やエネルギーの名残りを空間にフリーズさせている。

Untitled Drawing by a Device for “Graffiti” #8 (pulled / broken) photo by vvpfoto. © yang02

3人でドローイングや展覧会について話す中、やんツーは「ドロー」という言葉に「引っ張る」という意味もあると知り、グラフィティ自体に物理的に「ドローイング」を施すことを発想し実行したという。「まさにその言葉に引っ張られるように壁をワイヤーで引っ張って壊したいという欲望が立ち上がった。直感的に「Draw」=「引っ張る」がドローイングの本質なんだろうなと」。ドローイングを念頭に思考と実践を重ねてきた村山と鈴木の空間に挟まれ、悩んだあげくやんツーが編み出した力技が、展覧会全体の流れや構成に決定的なブレークスルーをもたらした。

7面つなげたベニヤ板を支持体に、カラフルなスプレーでダイナミックに仕上げられたグラフィティは、しかし人間によるものではない。やんツーが開発したグラフィティマシン、それも10年前の初号機によるという。長い2本のバネで吊られたスプレー付きデバイスが、吊元の動きでバネを伸縮させ、弧を描く軌跡がグラフィティに近い描線を生み出している。

photo by vvpfoto. © yang02

photo by vvpfoto. © yang02

人工的なドローイングとしてのグラフィティが、「ドローイング」により立体性とともに亀裂を得た状態は、平面の裏表を貫通させ新たな位相を出現させる(20世紀半ばのルーチョ・フォンタナや村上三郎を想起させるが、ここではアーティストの意図が介在しない)。亀裂の奥にぽっかり空いた、普段見ることがない、見てはいけない空間…に遭遇した寄る辺なさに戸惑う間もなく、さりげなく中に貼られた愛らしいドローイングが目に入る。よく見ると仏画であり、ドローイングマシンで描かれたものらしい。ドローイングで破壊されたグラフィティのインパクトをよそに、静謐で穏やかな空気を放つ仏画。暴力的な力の拮抗と破壊の(背)後の、安らぎ…。ストリートで繰り広げられるグラフィティをめぐる攻防を皮肉るように、グラフィティを(警察とは)別の方法で破損するという「破壊的創造」を敢行し、背後にお茶目なオチをつける。やんツーの本領発揮である。

やんツーは、10代の頃からグラフィティやストリートカルチャーに親しみ、その後、メディアアートを学んだ。卒業制作では大きな筆をインターフェイスに音を発し、自ら書道を行うパフォーマンスを決行している。そして修士の修了制作では、渋谷のストリートで身体とデータ、文字や記号を扱うパフォーマンス的要素も含むプロジェクトを行なっていた。GPS機器を装備した自転車で渋谷区全域を走り、その軌跡(道路の構造に沿った)により「Shibuyaフォント」を制作、インスタレーション《Urbanizedf Typeface: Shibuya》として00年代後半に発表している。その後制作を開始し、やんツーの主力作品となっているグラフィティマシン、ドローイングマシンは、このプロジェクトの流れとして捉えることもできるだろう。

《Urbanizedf Typeface: Shibuya》では、身体移動によるGPSドローイングを行なったが、既存の道路を利用してA to Zの文字を描くために、一種カーソル的存在として移動しなければらない。道は往々にして斜めに走り、起伏もある。天候や温度、疲労など身体的な体験を伴いながらも、走行ルートは自身の意図とは関係がない、つまりやんツー自身がプログラムに沿って動く一種のドローイングマシンといえるのだ。

その後来日したGRL(Graffiti Research Lab)のプロジェクトを手伝い、2011年には初のグラフィティ生成マシンを制作、以後ドローイングマシンを含め、自らではなくデータや機械による描画を追求し続けてきた(一部の作品は、菅野創との共作)。

やんツーは、一貫して身体を伴う行為、都市との関係、書くこと(グラフィティ、書道、フォント)を扱い、制作・発表プロセスにパフォーマンス的な側面を持ち続けてきた。それは、描く主体や描かれるものへの問い、ひいては人間中心的な創造やアート、そしてグラフィティというものさえも、メタ的に捉えて距離を置く直感に基づいている。

やんツーのマシンは、グラフィティというストリートにおいて消されては書き換えられてを繰り返してきたダイナミックな世界をアート空間に擬似的に導入することでもある。と同時に、グラフィティへの取り締まりや消去への別の形の介入をアートとして提示することでもあるだろう。

グラフィティはストリートでグラフィティライターが行うものだが、やんツーのマシンは、そのような文脈や身体性からかけ離れている。やんツーは、グラフィティに共感しつつも、一貫して人間の身体を離れマシンに委ねようとしてきた。それは特定の個人やアーティスト性(グラフィティライターは、タギングによって自身をライターネームにおいて匿名のまま表明してきたが、その後グラフィティがアートとして認知される中でその匿名性は部分的に失われていった)に帰属し得ない、オルターナティブなグラフィティの実践であり、メディアアートから人間と機械の境界領域を問いつづけているといえる。

今回の展示は、上記に加えて二重の意味でグラフィティを解体したとともに、「ドローイング」というもののブレークスルーともなっている。

グラフィティもやんツーのグラフィティマシンも、共通するのは書かれるプロセスであり、それがパフォーマンス的な動きの軌跡として残る。やんツーのグラフィティには、人間の心身の状態—身体性、緊張感や息遣いなど—は刻印されない、しかしあたかもストリートで見かけるようなグラフィティが実現されるのだ。

photo by vvpfoto. © yang02

✴︎

1960年代にNYで生まれたグラフィティ(グラフィティは「ライティング」、つまり描くのではなく書く行為)は、プエルトリコ系の若者が深夜、ブロンクスの車両停車場に侵入して行い始めたが、そこでは見つかる前に逃げるという攻防が繰り広げられた。グラフィティは、NYの様々な地区に乗り入れる地下鉄をメディアとすることで、彼らからの社会への存在表明となっていた。以後1980年代には、キース・ヘリングに代表される現代美術シーンへと拡張していく。

1990年代には渋谷をグラフィティが席巻、山手線のガード下はもとより、東急ハンズからNHKに向かう一角がグラフィティの聖地となっていた。取り締まりによって消されては書き、また消されては書くという攻防の末、2000年代になると区や警察が管理を徐々に強化、やがて渋谷はクリーンな街になっていった(監視カメラの普及が、人々の抵抗感を「安全安心」の言葉で掻き消していった時代と同期する)。その象徴の一つが、宮下公園スケート場である。このエリアは、かつてグラフィティライターやスケートボーダーが出没、ホームレスの人々が住んでいた。

ドローイングマシンについていえば、スイスのジャン・ティンゲリーが、作品制作を人間以外に委ねる試みとして1950年代半ばにジャンクを組み合わせたキネティックな機械を制作、1959年には、オートマティックにデッサンをする「メタマティック」シリーズを発表している。ティンゲリーはダダイスムの影響を受けているが、1916年チューリヒで産声を上げたダダは、円筒形のコスチュームで抽象的存在と化したフーゴー・バルの、存在しない言葉を発するパフォーマンスに代表される機械的な身体も志向していた。

ティンゲリーのキネティックマシンは、不要とされるジャンクを寄せ集め、目的をもたない装置として、社会や技術への辛辣な批評であるとともに、その外見、システム、動きやノイズによって人々に驚きと楽しさをもたらした。ティンゲリーもやんツーも、ドローイングマシンや技術の使用によって人間やアートの概念を批評的に逆照射しつつ、人々を解放する面をもっている。

✴︎

やんツーは近年、セグウェイなど既成の装置やシステムアートとして異化的な使用に開く試みを開始、AIを用いたドローイングマシンもその一つである。本展では2枚の「仏画」が展示されているが、いずれも複数の仏画の輪郭をデータとして蓄積し特徴を学習、アルゴリズムにより複数の輪郭をリミックスしたものをドローイングマシンで出力したものである。

photo by vvpfoto. © yang02

不可視の知のためのスケッチ No.6 photo by vvpfoto. © yang02

AIを介して編集された複数の線が寄る辺もなく浮遊する仏画データをドローイングマシンで出力した仏画、の発する不思議な引力。壊れ突き出たグラフィティ(残骸的な造形が加えられた作品)の、拮抗の結果としてのバランス美。真逆のように見えるこれらは、お互いに包摂しケアしているかのようにさえ見える(合掌…)。

やんツーによるグラフィティのブレークスルーは、その破天荒な突破によってグラフィティと仏画、表と裏、そして村山と鈴木という異なる世界をつなぐことに成功した。

鈴木ヒラク:発掘されるドローイング

鈴木ヒラクは自身やこの世界のあらゆるものの始原としての宇宙と日常をつなぎ、たえざる思考と感性から発見、発掘したものを「ドローイング」として発表してきた。音、映像、ライブパフォーマンス、彫刻、インスタレーションなども、彼の実践においては広義のドローイングの方法としてある。

村山と鈴木の空間を立体的につなぐやんツーの空間を進むと左に、奥行きのある黒い空間が見えてくる。うって変わって鎮静的な空気の中、壁面には6点、黒い下地にシルバーで描かれたドローイングがあり、床には奥行きのある空間の奥へと誘うかのように、白色を帯びたアスファルトの断片が蛇行しながら置かれている。その向こうには小空間があり、暗がりの中、多様な記号が次々とプロジェクションされている。

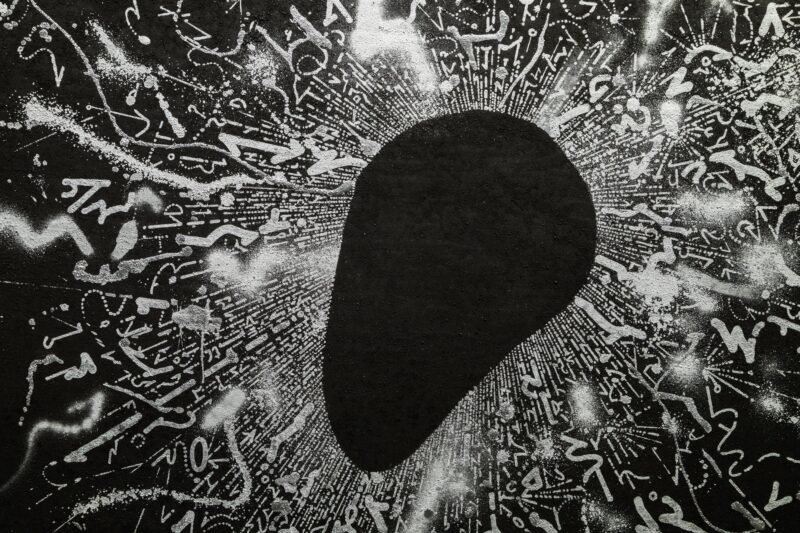

photo by vvpfoto. © Hiraku Suzuki

壁面のドローイングには、漆黒の彼方から放射状にこちらに向かってくるかのようなおびただしい数の記号の群れが描かれ、全体で有機的な形状を浮き上がらせている。キャンバス・ドローイング《Constellation》(2016-)である。鈴木にとって「光」こそが、ドローイングを描く根幹であるという(100年前に、光の芸術家を自称したモホリ=ナジを想起する)。描かれた記号は、世界のどこかにありそうに見えながら存在しないものたちで、記号と絵、意味と無意味の境界領域を漂っている。それらは意味に回収されえず、世界そのものと直接関係しようとする衝動の表出であり、シュルレアリスムの自動筆記と共振するものでもあるだろう。不定形の記号群がうごめくようなドローイングは、それぞれが(星)雲のようにミクロ/マクロの時間、空間スケールで不定形に変容しつづける粒子の状態に見える。

左からConstellation #53, Constellation #42, Constellation #45 photo by vvpfoto. © Hiraku Suzuki

近くで見ると、土とアクリルが混ざった黒のざらついた質感が暗闇世界(宇宙?)の流れをあらわすかのようである。その上に、鉱物である銀を含むシルバースプレーやマーカーで、点の集合体が描かれている。鈴木は制作プロセスについて、「闇に光を放つように線を描いている」という。コンステレーション(星座)は、距離(そして光年)の違いを超えて、見る側が星々の点を仮想的につなぐ(つないでしまう)ことで何らかの意味を生成させる。それは人間の本能的な知覚認知作用であり、意味は時代や自然・文化的背景に依存する。コンステレーションは、複数の点を直線で結ぶ一種のドローイングといえるが、本作では無数にさえ見える点が相互に絡まり合い、整合的な意味を結ぶことはない。コンステレーションの彼方、もしくは深淵へと私たちを誘うかのように。

Constellation #43 (detail) photo by vvpfoto. © Hiraku Suzuki

Constellation #52 (detail) photo by vvpfoto. © Hiraku Suzuki

床上にアスファルトが並んだ作品《道路標識 カタツムリの歩行の跡》は、実際に使われていた道路の一部であり、白線の塗料や車や雨風に晒された痕跡が生々しい(そっと触れてみた)。本作では、道路がキャンバス、白線が下地、その上を通行した車や人などが(無意識的な)ドローイング主体、痕跡がドローイングといえる。鈴木は、道路という直線的な事物から直線的な白線(=記号)の断片をカットアップし、カタツムリの歩行が作るような曲線として(鈴木によれば「架空の記号」)見せた。カタツムリの歩みはゆっくりで、曲線を描く。人間や車とは異なる構造と粘液によって、地を進んでいく。それは蛇の歩行や河川の移動(長い時間をかけた)などと同様に、自然の描くドローイングともいえるだろう。

Road Sign (Snail Trails) photo by vvpfoto. © Hiraku Suzuki

歴史の中で、人は(動物も)地形に沿って自ずと道を開いてきた。谷や尾根沿いの道、また蛇行する河川が陸よりも地域をつなぐ経路としてあった。それを自然と人間が織りなすドローイングと見なすことができるだろう。しかし近代以降、鉄道や道路によって、直線的に地点をつなぐドローイングが世界中に張りめぐらされていった。

私たちは「線」という言葉で直線を想起しがちだが、そもそも線には様々なものがあり、直線はその一部でしかない。ティム・インゴルドは、ユークリッド幾何学に遡る直線の概念が、ルネサンス以降、原因、結果、因果関係についての思考を支配するようになったとしている。そして「近代において確実だと思われたさまざまなものが疑われ、混乱の様相を呈するにつれて、かつては目的地に一直線に向かっていた道筋(ライン)は断ち切られ、生きるためにはさまざまな亀裂を縫って進むべき道を見つけなければならなくなった」と述べている(ティム・インゴルド『ラインズ』、左右社、2014/原著2007)。まさに私たちは、現在そのような場所にいる。鈴木は、近代以降の線の支配に対してそれ以前の、宇宙や自然に寄り添った線によるドローイングを発掘し、創造しようとする。

鈴木はすでに幼少時から、「発掘」と「かくこと」が不可分の行為だと直感していたという。そして20年前に、自然環境からドローイングを「発掘」し、ドローイング作品として再構成する作業を開始、最初の記号は葉の葉脈で描かれ、ドローイングは路上のマンホールの記号をフロッタージュに由来するという(痕跡をドローイングとして発見、フロッタージュをドローイングと見なすこと、そしてそこには身体性や音がともなう)。

その背景には、音と実験音楽に傾倒した10代の経験がある。実際鈴木の活動は、音から始まっている。採取した環境音を素材としたダブ音楽が、発掘としてのドローイング、存在しないものの痕跡の創造へと展開してきたという。鈴木が大学で音や映像を学んだ2000年前後は、グリッチミュージックが登場し、渋谷はその中心地となっていた。ラップトップ・ライブシーンでは、音と映像の新たな実験が活性化した時代である。そのような状況で、鈴木の中で自然や都市環境、音と映像、記号と絵などが、考古学や人類学とつながり始めたのだろう。00年代後半以降、これらの現象や行為を包摂する概念として、「ドローイング」へと至る。

アスファルトとの蛇行の彼方の空間でプロジェクションされている記号は、2010年に出版された「GENGA」(鈴木の造語で、言語と銀河の間を意味)で、鈴木が身の回りで発見した1000もの記号の断片が瞬時瞬時に光のドローイングとして現れる。「洞窟」をイメージした空間は、人類が洞窟壁画で描いてきたドローイングや線刻画が意識されている。「GENGA」の洞窟は、ドローイングをめぐって、その始原を日常の中から発掘する試みであり、ひいては、過去、現在そして未来における可能態としてのドローイングへと向かうものであるだろう。

GENGA #001-#1000 (video) 4X photo by vvpfoto. © Hiraku Suzuki

そもそもドローイングは、洞窟壁画にまで遡ることができる。暗く不定形な洞窟の壁に火を灯して揺らぎの中で描かれたそれらは、自然への畏敬そして生存のための祈りの儀式でもありパフォーマンス的要素をもっている。

人類史において、ドローイングは絵画に先行するはずである。絵画はドローイングよりも、描く素材や道具が複雑だが、ドローイングは引っ掻くことでも可能になる。それは物理的側面—音、立体性—に加え、身体の動きとしてのパフォーマンス的側面をもつ。それだけではない。人類最古の芸術行為は洞窟壁画ではなくタトゥーでは、という説が欧米のタトゥー愛好者では知られるという(ケロッピー前田『縄文時代にタトゥーはあったのか』、国書刊行会、2020)。その信憑性はともかく、切り傷やすり傷がたえない中、たまたま入った墨などからタトゥーが生まれた可能性もあるだろう。切り傷に入れるタトゥーは、針で刺す手法よりもドローイングに近いように思われる。

Constellation #54 photo by Lemmart © Hiraku Suzuki

鈴木は書くときの音、書くことと音の密接性を意識し、それらをつなげる実験を行ってきた。音と書くことの連動は、2000年代半ばに書画カメラを用いたライブ・パフォーマンスを編み出すことで、個人を超えて、音楽家以外も含む様々な人々とセッションをするDrawing Orchestraへと結実する(やんツーもメンバーの一人)。書画カメラというアナログ装置を「データベースに直接手を触れる」メディアとして発掘/ハックし、各人が即興的に書くことで音を与える現場ならではのコラボレーションである(B・ガイシンによる1950年代の《ドリームマシン》、モホリ=ナジによる1920年代の《光・空間・調節器》、ひいては洞窟絵画の描かれた光と陰の空間を想起させる)。

80年代にスクラッチがターンテーブルを楽器に、レコードを新たな音楽のリソースとして発見したように、鈴木は音/書くこと、記号/絵画、光/影を相互浸透させる創造的介入を、書画カメラによって生み出した。「当時から現在に至るまで、自分にとって作ることは、世界を新しく把握し直すための発掘行為であり続けている」(鈴木)。鈴木はドローイングを発掘することで、世界を更新しつづけている。

Constellation #54 (detail) photo by vvpfoto. © Hiraku Suzuki

ミクロ/マクロのスケールを超えて

明るいホワイトキューブ的空間に始まり、グラフィティ的なものとそれが突き破られた位相を経由し、都市や日常、宇宙から発掘された記号の洞窟へ(洞窟の暗闇では、さらに向こうへと誘われそうになる)。本展の導線は、そのまま人類史を根源へと遡る旅といえる。そしてその深淵から、逆の経路でエントランス(現在)へと回帰する。

既存の展示空間(ホワイトキューブ)や作品のフォーマット、手法から逸脱する「有機体」(村山)、都市空間を離れたグラフィティマシン(機械)が生成した作品の破壊(やんツー)、既存の意味に従属しない「記号」たち(鈴木)。会場の導線は、それぞれの世界を生かしつつ、全体をゆるやかにつなげ、見る側にドローイングの複数性を探索させることになる。

屈折した構造をもつPARCO MUSEUM TOKYO(行き止まりを右90度、次に左90度に折れて展開する3空間)の特性に沿って、それぞれに1人を配置した構成も功を発した。会場を進むと次のアーティストの作品が見え始め、3人の作品を見られる場所もある。そしてどこから見ても、絶妙なバランスで展示が構成されている。

本展では、「屈」や「窟」(くぼみ、あなぐら)という、襞や波など自然に見られる様々な形態や現象とも共振する形態や空間性に繰り返し遭遇する。襞や波は、村山のドローイング、やんツー作品の描画や物理的な浮きや亀裂、鈴木のアスファルトの並びや記号などに、「屈」や「窟」は、鈴木の洞窟はもとより、やんつーのグラフィティの裏、村山の迷路やイモガイの貝殻などへとリンクする(それはまた、戦後から20世紀末頃まで渋谷の至る所にあった穴倉的な一角を想起させる)。いずれも俯瞰や遠近法が機能しない不均質な構造をもち、様々な情報のフローが未分化のまま流れ込み、時に滞留し分散していく非線形の世界といえるだろう。

それはミクロ/マクロのスケールを超えて宇宙の始原から連綿と稼働しつづけているシステム—セルオートマトンのように自然、人工双方で見られるような—ともいえる。このシステムは、貝殻やカタツムリの殻、ヒマワリの種や台風に見られるように螺旋を生成するが、環境内の様々な情報フローのリズムによるのではないか。そして本展の3人の作品にも、様々な側面で螺旋や螺旋の旋回を見ることができる。

「螺旋とリズムは、相互に関係しているように思われる。ループするリズムは、物理的な空間の中で差異を取り込みながら稼働しつづける。ミクロやマクロスケールで起きる螺旋は、絡まり合うことで新たな螺旋へと発展したり、減衰しながら新たな螺旋へとつながっていく(そして私たちもその只中にいる)。ドイツの哲学者ルートウィヒ・クラーゲスはかつて「拍子は反復し、リズムは更新する」と述べたが、世界で生起している螺旋も反復ではなく、更新なのではないだろうか」— 四方幸子 連載「エコゾフィック・フューチャー 07:螺旋の思考 1/2」(https://hillslife.jp/series/ecosophic-future/the-spiral-thoughts_2/ )*「螺旋の思考 1/2」で村山作品に言及。

そしてリズムは、ベルクソンの持続によるリズム、リズムによる持続的な世界へと連なっていく。

✴︎

最後に一つ寄り道をして、合田正人が九鬼周造について展開したくだりを引用したい。クラーゲスは生命的「リズム」と機械的「拍」(Takt)を区別したが、「九鬼は、「流動そのもの、推移そのもの」であるような「質的時間」と、「流動に静止を命じてその静止点を同時性として数えることに於て整理するとも考えられる」「量的時間」を区別したうえで、いわばその中間に「リズム」を位置付けている」」(合田正人「九鬼周造の戦争 民族(フォルク)幻想とリズム」、『現代思想 総特集 九鬼周造 偶然・いき・時間』(2017年1月臨時増刊号 2016 VOL.,44-23、青土社)。

続いて合田は、質的時間と量的時間の二重性が、波動と粒子の二重性を想起させるとし、ホワイトヘッドのリズム論を語ったジャン・ヴァール『具体的なものへ』を紹介、彼がホワイトヘッドの量子力学的世界観がリズムの観念と結びつくとすると述べている。その上で合田は、「リズムは生命であり、一様ならざるどんな対象も持続にリズムを与える」というヴァールの言葉を紹介している。合田が直観した「リズム」は、九鬼の質的時間と量的時間の中間に、そしてホワイトヘッドの量子力学的世界観(観測方法により波動であり粒子でもある)にあり、ベルクソンやヴァールの「持続」と連なっている。

持続そのものが展開していく世界、更新するリズム、リズムと持続…それらは表象ではなくプロセスによるものであり、プロセスには原則的に終わりがない。そしてそれこそが、ドローイングの本質のひとつなのではないだろうか。

九鬼の思考や量子力学は、西欧近代的な世界観から離脱し「リズム」や「持続」を考えていく視点を示唆している。ドローイングを人類の根源的なものとして、加えて日本をはじめとする非西洋的な文脈へと解放していくこと。

システムに寄り添いつつ身体を介して生成的に生まれるドローイング、機械やシステムが描くドローイング、未分化な記号としてのドローイングの発掘。村山、やんツー、鈴木のドローイングには、終わりがない。個々の作品のかたちを成しながらも、実は終わりないドローイングの生成や発掘こそが彼らの活動そして探求であり、その背後には、時間、空間両面で限りなく広がるプロセスそのものがある。

それはすでに人間中心主義的なまなざしや制御をとうに超えてしまっている。むしろ動植物や粘菌など、自然に見られる情報の組織化や分散に近いのではないか。自然の流れを感知し、寄り添いながら自らを、マシンをフィルターとして可視化/可聴化/物質化することこそが彼らの創造ではないか。そうなると、誰がドローイングをしているのか?何のために?という問いが浮上する。

私はメディアアートにおいて「人間だけが作るのではないアート」に関わってきたが、近年は「人間のためだけでないアート」の可能性も考えている。メディアアートはパフォーマンスとの親和性をもつが、ドローイングとパフォーマンスも同様なのではないか。両者は、時間軸と身体的所作との関わりにおいて共通している。そしてメディア、方法、場所はもとより、行為主が人間であるかも限定されることがない。

宇宙の始原から連綿と、現在から未来まで、ミクロ/マクロのスケールを超えて稼働しつづけるシステム。ドローイングに含まれるプロセスや時間的要素、パフォーマンス性。これらはパフォーマンスやパフォーマティビティ(行為遂行性)の問題に通じているが、たとえば風の流れや空気の動きなど、生体内の動きも含めたものとして捉えることができる。

バイオアートの研究者イェンス・ハウザーは、微視的なスケールにもパフォーマンスとしての側面を見出し、「マイクロパフォーマティビティ」と呼んでいる。同時に現代の観測やデータ可視化技術が可能にした、宇宙の起源から展開しているプロセス自体をパフォーマンスと見なすこともできるだろう。人間と非人間、生命と非生命などの境界領域が曖昧になっている時代において、ドローイングはパフォーマティビティとの関係とともに可能性を拡張(むしろ本質を露わに)していくのではないか。

✴︎

展覧会では、3人それぞれが、作品空間において通常の展示を逸脱する別次元へと作品を延長・接続させ—村山はイモガイの貝殻、そして会期中描きつづけた《Wall drawing / coupling》、やんツーはドローイングの裏空間とその奥の仏画、鈴木は洞窟のGENGAによって—これらを含む複数のドローイングの経路が様々に絡まりあうことで、展覧会全体で独特のリズムを生み出していたように思われる。

本展覧会には、音はない。しかし実は、至るところにある。会場内の空調、人の動きや会話などの可聴音だけではない、知覚と想像力を研ぎ澄ませば、各作品のプロセスに内在するリズムや波動が迫ってくる。音は振動であり、不可聴域にも存在する。その周波数が高まれば、光を含む電磁波までがつながってくる。不可視のリズムが、ドローイングとして、会場や来場者の身体内、そして世界で生成している様々なものへと偏在しながら止まることがない。

「Drawings – Plurality」3Dアーカイヴ

https://mpembed.com/show/?m=P33FK6aSCy3&mpu=1222

✴︎✴︎✴︎

四方幸子 しかた・ゆきこ/キュレーティングおよび批評。京都府出身。

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「現代魔女たちは灰色の大地で踊る」──「思想」ではなく「まじない」のアクティビズム|磐樹炙弦 × 円香

「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘

「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践

「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹

「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義

「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志

「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾