《perspectives》──沖縄の旧赤線街のギャラリーPIN-UPに集う人々 |第2回「クーロンドラギャレットはどこでも舞踏会」

沖縄県宜野湾市真栄原。かつて〈新町〉と呼ばれた元赤線地帯でギャラリー、PIN-UPは始まった。この連載は、ギャラリーを起点に集い/語らい/表現する人々の視点からローカルの景色を描き出し、共有することを目的としている。

<<第一回「デジタルポップホームレス──ヨシカワサトルの経歴書──」を読む

沖縄県宜野湾市真栄原。かつて〈新町〉と呼ばれた元赤線地帯だ。この場所でギャラリー、PIN-UP(ピンナップ)は始まった。。

この連載は、ギャラリーを起点に集い/語らい/表現する人々の視点からローカルの景色を描き出し、共有することを目的としている。我々の暮らす「どこの馬の骨かわからない風景」をあなたのもとへお届けすることが関係者たちの使命だ。

今回の聞き手はPIN-UPオーナーの許田盛哉、執筆は津波典泰(ギャラリー常連客)。

第2回 クーロンドラギャレットはどこでも舞踏会

火災前のPIN-UPではカラオケが好評だった。ゲームのアプリを利用したもので、別にカラオケをサービスとして提供していたわけではない。しかしイベントの打ち上げでは酔客たちがこぞってマイクを握り、非公式ながら人気のコンテンツだった。

2019年5月、ギャラリーのオープン2周年を記念したグループ展の最終日。この年の周年企画は、17日間も会期があったこともあり長い祭と化していた。その締めくくりとなる日の夕方は、出展者も来場者もわんさか押しかけ、コンクリートブロック作りの建物の中に収まらなかった人々が周辺の道路にもはみ出して談笑を楽しんでいた。

打ち上げの口火を切る一曲目は誰が歌うのか? やはりオーナーの許田か。彼の持ち曲はどこで鍛えたのか少年隊の『寿司食いねぇ』だ。そろそろ歌う頃かな? とカラオケ用のモニターに目を向けると、颯爽とマイクを手に取る人の姿があった。来場者の女性だ。

「あ、この人歌うのか」と思ったのも束の間、選曲した『Get Wild』が流れ出した。ご存知、TM NETWORK の名曲である。

「こんばんは、歌いまーす」とかなんとか、あいさつや口上の類いは何もなく、突然流れ出したシンセのイントロ。その場で思い思いに過ごしてた人々は、虚をつかれたような顔をしていたはずだ。が、その女性が歌い出しからあまりにも堂々と歌うので、最初のサビになる頃には皆その人物に視線を奪われていた。

温かい声援とともに、即興の出し物は終わり、歌い手はその場を去った。

「で、キョダさん、あの人誰なんですか?」

「クーロンドラギャレットさんって言ってラップとかDJしてる人ですね」

キレがあってキマっているのだが、絶妙にユルさも併せ持っている『Get Wild』は、どこかPIN-UPの雰囲気にもマッチしていた。そんなわけで翌年の2020年の周年展打ち上げでもクーロンドラギャレットが始まりの合図を担うことになった。

さて今回は、余興のカラオケから音楽活動にのめり込み、現在はラッパー/DJとして活動する人物(見方によってはローカル地下アイドルでもある)の物語を紹介したい。

クーロンドラギャレットと許田(筆者撮影の写真をクーロンドラギャレットが加工)

神里原物語

クーロンドラギャレットが育った那覇市の神里原(かんざとばる)という町は、那覇市の壺屋・松尾・樋川にまたがる繁華街の通称だ。今回はここから話を始めたい。

神里原は、PIN-UPが位置する宜野湾市真栄原の新町と似た戦後すぐの時期に形成された町である。50年代には那覇市の中心地と言えるほど活況だったが、近隣に国際通りが整備されると、人の流れが変わり、時代に取り残されてしまったような形で今に至る(沖縄タイムス社『沖縄第百科事典 上巻』、1983年)。

栄えていた頃の神里原は、サトウキビの製糖に従事する労働者が1シーズンの稼ぎを散財する、なんて逸話があるほどにぎわう場所だったそうだが、現在の町からその姿を想像することは困難だ。通りを見渡せば、築50年を超えるであろう店々(一部は戦後すぐのバラック小屋の雰囲気を想起させるようなトタン屋根)、ふらふらと歩く高齢の酔っぱらい、路上寝、カラオケの音漏れ、立ちしょん…そんなブルージーな光景があふれている。ここは何十年もそんな雰囲気なので、他の沖縄の街と比べると、コロナ禍によってもたらされた悲壮感もあまり感じさせない。

いずれにせよ、サブカル好きとしては魅力たっぷりの町である一方、やはり薄暗くて寂れているという印象も強い。訪れる人によって評価の別れる場所だろう。

神里原の一角。2021年、夏

「神里原の奥地(?)には、パラダイスって名前の店があって今も若い子がいっぱいいるらしいんだけど、夜そこを目指してもたどりつけないんだ。パラダイスに行くためには、おばーたちがやってるスナックとかの横を通らないといけないんだけど、そこの客引き(もちろんおばーである)に捕まって進めない。たどり着けない店なのかもしれない」

そう話すのは筆者の知人の50代男性。この手の話は日本全国の古い歓楽街にあるものなのであえて真偽は確かめない。酒の肴になればいいのだ。

先に「寂れている」という言葉で神里原を説明したが、人通りが無いわけではない、ということは明記しておく。男性が話すように現在でも店々への客入りはある。立地自体は国際通りを始めとする観光スポットや繁華街へのアクセスが良い。機能はかなり形骸化しつつあるが県産の農産物が集まる「のうれんプラザ」(旧農連中央市場)もある(※)。

※なお、旧・農連中央市場は木・トタン造のバラックであり、2016年に閉鎖・移転する以前は、神里原の景観をより魅力的なものに留めていたことをここに記しておく。

ただ、治安に関しては、酔客が集まる夜の町であるので、当然のことだが普通の住宅街よりもケンカや警察沙汰は多いということは間違いないだろう。そうした諸々をひっくるめて、住民たちはこの神里原に愛着を持ち、日々の生活を送っている。

3歳の頃、新宿区高田馬場からここに移り住んできたというクーロンドラギャレットも自分の地元については「大人になってからは住みよく感じる」と話す。幼い頃の回想からは、すでに現在に近い姿であった神里原の状況が伺える。

「子どもの頃は児童館に行く道中が怖くて(不良がよく出ると学校に脅されていたのもあり)明るい時間でもその地域は早歩きしていました。トラブルに巻き込まれたくない思いが幼少期から強く、犬なんかも怖かったので今思うと一人での行動範囲はだいぶ限られていました。今はすぐタクシーに乗れるからいい」

「農連市場が深夜~早朝に活気付くのもあって、夜中でもご飯が食べられる場所が複数あった覚えがある。仕事を終えた母親が2時か3時か4時くらいに酔って帰ってきて、起きていた私は夜食に連れて行かれました。理由は覚えていないけど、その時はかなり多いカレーを無理やり食べて、その辺りの茂みでもどしてしまった(自分の限界がわからずよく吐く子供だった)」

神里原の一角。2021年、夏

クーロンドラギャレットは、オタク気質のインドア派。神里原の空気感に積極的に溶け込むことや、住民と密に関わることはしてこなかった。むしろ、距離を置いてきた、と言ってもいいかもしれない。語りにも見られるように、幼い頃は町に好感を抱いていなかった節もある。夜の町で暮らすには、子どもであってもタフにならなければならない。

だが、大人になって視野が広がると、自分の住んでいる町には、他にはない独特の自由があるようだ、と気づいたのも事実である。他の住人や来訪者に対して適度に寛容で、過度な干渉さえしなければ、ここもまた住めば都なのである。

そして、神里原の環境で育ったという要素はクーロンドラギャレットの表現において核となっているようだ。自分の周囲にある事物と距離を取る、という行為は幼い頃、トラブルを避けようと自己防衛的に始めたことかもしれない。しかしこれが一歩引いてものを見る観察力、自分の立ち振る舞いを決めるための判断力を彼女に与えている。また、エキセントリックさとドライで慎重な部分の共存、という彼女のスタイルを涵養したのもこの街の特異な環境だった。まずはそんな神里原の空気を共有する同世代のアーティストたちとクーロンドラギャレットが作り上げた楽曲を見てほしい。

神里原物語 / Hoseya Barrarza・もえぴ・クーロンドラギャレット/神里原にある「大人の駄菓子屋 もえぴ」の3周年記念として発表された楽曲。街の様子がよく伝わる。

影響下にあるもの、ライフスタイル

クーロンドラギャレットは社会人になってから音楽活動を始めている。ラッパーのキャリアとしてはあまり正統派ではないと言っていいだろう。

小学生時代に一番影響を受けていたメディアはマンガ。吉田戦車やねこぢるの作品に親しんできたそうだ。そこから高校生に至るまでは、イラストやマンガを描くことを愛好し、音楽にウエイトを置くことはなかったそうだが、高校生時代には、アニメ用のBGM制作に手を出しており、音楽をやりたいという気持ちは心の片隅に持ち続けていたらしい。

本人が語ったところによると、彼女の表現力の基礎は高校生の時に形成されたものが少なくないようだ。学校が工業高校であったこともあり、デザインを専攻。ここでは放送部や美術部などをうまいこと掛け持ちし、描画、映像・音声編集などにも触れていた。また、制作に役立てようと、アイデアノートもつけ始めている。ストーリーラインの構築、設定に使えそうな知識や語彙を書き溜めていった。

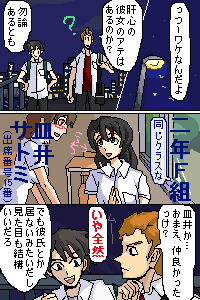

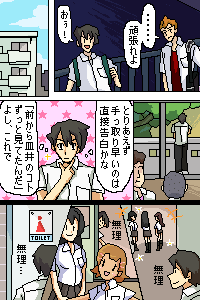

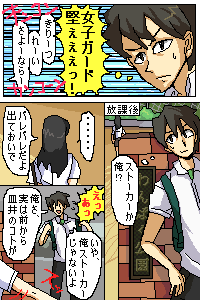

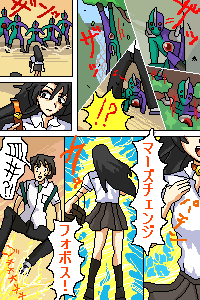

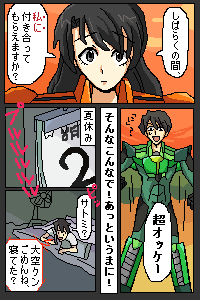

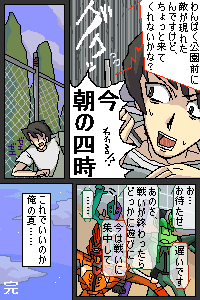

マンガに関しては、早いうちからデジタルでの制作にも手を出している。高校在学中に応募した、某ガラケーサイトのマンガコンクールでは、見事入賞を果たした(作品は連載の最後に掲載)。この時の賞品はPS3だったそうだ。

その器用さ、バランス感覚の良さ、行動力から、学生時代のクーロンドラギャレットは『映像研には手を出すな』の金森氏のような人物だったのだろう、と筆者は想像している(普段は声のトーンが低いのと、身長が高い点もかぶる)。

高校卒業後は県内のデザイン会社に就職し、DTPオペレーターとして収入を得ていくことになる。パチンコ店の折込チラシ作成が主な業務だった会社は、退勤時間が0時を回ることも珍しくなかった。しかし、この勤務形態の中で、彼女は退社後に密かな楽しみを見つけていた。それは深夜まで営業している中古CDショップでぼーっと過ごす、というものだ。会社近くのマンガ倉庫(※)やゲオでだらだらとCDを眺め、手に取っているのが好きだったという。店内に1、2時間滞在し、実際に購入するかは気分次第(買わないことも多い)。その後、会社からもらったタクシーチケットで神里原まで帰る、というのが日課になっていた。

※ 県内に3店舗ある大型リサイクルショップ。九州を中心に西日本に展開している。コロナ禍以前は24時間営業だったので、夜間に時間を持て余した人がふらーっと遊びに行く場所の定番だった。キョダも「学生の頃は夜中遊びに行って、眠くなったら立体駐車場に停めた車で寝るのが幸せだった」と回想する。同じく筆者の周辺にも、深夜に同店を訪れるのを好む知人が多かった。人目を気にせずに「アニメグッズが買える」、「女性用の衣服を試着できる」といったニーズにも答えられる営業形態であったようだ。

この日課を続けているうちに彼女は、微妙に自分の世代ではないアーティストたちの音楽にも興味が湧いてくるようになる。冒頭のカラオケで歌ったTM Networkやaccessなどもこの時から愛聴するようになったようだ。というか、「ゲオとかにいっぱいあった」という浅倉大介の音楽にのめりこんだらしい。また、DJとしての活動(後述)の際に好んで選曲するPet Shop Boysもこの時期掘り当てたものだ。

クーロンドラギャレットと許田(筆者撮影の写真をクーロンドラギャレットが加工)

カラオケからラッパーへ(飛躍、またはシームレスな移行)

クーロンドラギャレットが就職した会社は、なかなかハードな業務内容ながら、打ち上げや飲み会にもしっかりとエネルギーを費やすタイプの社風であった。ローカルのバンドマンなども在籍していたらしく、ライブハウスやミュージックバーなどを貸し切ってのイベントもあったようだ。

そんな会社行きつけの店の一つにM(仮称)というライブハウスがあった。実は許田もギャラリーを始める以前に何度か足を運んだことがあるらしいのだが、彼曰く「しっかりした音響機材で、無料サイトのカラオケをさせてくれる」とのこと。カラオケでのパフォーマンスがすばらしいと、オーナーに気に入られ、イベント出演のオファーにつながることもあるそうだ。

高卒で入社したクーロンドラギャレット。初めのうちは、飲み会も会社の打ち上げの雰囲気も良く知らないままMに連れて来られたようだ。恒例のカラオケが始まると「少し年上の先輩も知ってる曲で」という基準で選曲を迫られた。先輩も知っていて、自分が歌いたいものをと考えた結果、この時はTM Revolutionを歌うことにした。

「ステージでは一番自分がかっこいい」と話す彼女。この時はまだライブデビューする前だったが、すでにステージングに対する一定の自負のようなものが萌芽していたようだ。いわく、彼女のカラオケには、好きなアーティストにリスペクトを表す、という意図があるという。職場の余興であろうが、プライベートでのカラオケであろうが抜かりなく、完璧に対象になりきって歌いきることを常としていた。

結果、Mのオーナーはクーロンドラギャレットの歌う姿をたいそう気に入り、出演をオファーするに至る。

なおこの時、クーロンドラギャレットの余興に同席していた会社の先輩の一人にアサヤマという人物がいる。実は許田の中学の同級生だ。アサヤマは2017年、PIN-UPのオープンに際し、フライヤー作成を許田から依頼されている。彼は、自らの仕事で培ったスキルを存分に活かしたデザインでギャラリーの開業に花を添えた。

クーロンドラギャレットとPIN-UP、双方のはじまりに居合わせたのはアサヤマだけだ。

閑話休題。Mのオーナーは、早速企画していたイベントにクーロンドラギャレットを誘う。音楽活動にもずっと興味を持っていた彼女は、機が熟したとばかりに出演を快諾したようだ。イベントは、彼女と同じくオーナーの中でぐっと来た店の客に歌ってもらうというもので出演するにあたっての敷居はそこまで高くないものだった。しかし、クーロンドラギャレットのここでの決心はなかなか思い切っていて、人生初のライブで自身のリリックをラップすることを選択したのだ。

「その頃、文章書くのが好きだったんで、ラップとかも聞いてたんで、『あ、じゃあラップやってみたいです』みたいな感じになって(笑)」

あっけらかんと振り返る本人。その語り口からは、「そうだ、ラップを始めよう!」と唐突に思いついたのでは…、とさえ勘ぐってしまうが、どうやらそういうわけではない。

リリックを作るに当たっては、マンガ用に書き溜めていたアイデアノートのメモが役立ったという。「クーロンドラギャレット」というアーティスト名もこの時から名乗り始めているのだが、こちらもノートにメモしてあったものだ。ルノワールの名画のタイトルの語感が良いから何かに使えないか、と以前から温めていた言葉の一つだった。

カラオケをきっかけにステージデビューを果たしたクーロンドラギャレットだが、その手元にはすでにリリックとしてアウトプットできる素材がある程度そろっていたのである。自身がセレクトした言葉や世界観を共有しているという点において、これから始めるラップもそれまで親しんできたマンガやイラストも地続きのものだ、という感覚をしっかりと持つことができた。

果たして初めてのステージがどうだったかと言えば、ラップを乗せたトラックがフリー素材だったこともあり、本人の中ではいろいろと荒削りで物足りない部分もあったという。しかし、手応えはあったようだ。かくして、クーロンドラギャレットはそれ以降も音楽活動を継続していくことを決心する。

Innervision

純粋に音楽が好きだったこともあるが、ライブ活動の動機には「モテたい」というマインドが少なからずあったとクーロンドラギャレットは教えてくれた。マンガやイラストにエネルギーを注いでいたインドア派が、ライブハウスやクラブの楽しさを知ったときのインパクトはなかなかのものだっただろう。当然といえば当然だが、この頃からファッションに対する関心も高くなった。

取材時につけていたのは五輪モチーフのイヤリング

知り合ってばかりだと、エキセントリックな言動ばかりが先行するクーロンドラギャレットだが、しばらく会話をしていると、実はその言動にはクーロンドラギャレットなりの一貫性があるということが垣間見える時がある。

例えば、曲作りでこだわってることはあるか? とたずねた許田に対し、しばらく悩んだ後で彼女はこう答えていた。

「あんまり…、感情を入れない(笑)。詩に感情を入れない。(中略)マンガみたいな感じなんですかね。なんか、一個言いたいことがあって、そこに持っていくまでにどうつなげるか、みたいな感じで書いてるから」

「感情を入れない」とは、どう捉えるべきだろう。

楽曲に感情がこもってない、となると聴き手は物足りなさを感じるかもしれない。だがこれは一方で、リアルを表現するための技法と受け取ることもできるのではないか。

「This is the way the world ends Not with a bang but a whimper. (こうして世界は終わる 爆発ではなくすすり泣きで)」(※)というエリオットの一節を引用するのは多少やりすぎだとしても、現実の物事は淡々と着実に進行する。例えば神里原の町の持つ盛衰のストーリーと、現在の風景はそれを雄弁に語っているだろう。短いスパンで町の景色や人々の価値観がガラッと変わるようなイベントは存在せず、町にはただ時間の蓄積としていつもの暮らしがあるのみである。疎ましくもなかなか離れることのできない、低コントラストな日常こそ強烈にリアルなのだ。

※ T.S.エリオット『虚ろな人間』。日本語訳はクリストファー・ノーランの映画『TENET』内で引用された同じ一節から

「感情を入れない」という技法は、ラッパーの役割を「物語りの語り手」として明確化している。語り手に徹することで、曲全体を通して発信されるメッセージはより引き立たせることができる。クーロンドラギャレットは楽曲の中で、低コントラストなリアルを描写する。楽曲の中では、各所でリアルへの愛着を匂わせつつも、その現状を単に再生産することは是としない。リアルに軸足を置きながらも、ローカルの景色に積極的に上書きをしている、と考えた方がいいだろう。それが彼女の作品の中に見られる独特のポップさや怪しさであり、少しでも気を抜けばニヒリズムに陥ってしまいそうな地方都市の繁華街の暮らしに、彼女がより良く生きられる空間を創出するための実践であると言える。

アメリカのラッパー、Drakeはかつて、現在ほどのビッグネームを獲得していなかった時期に、当時の収入では手に入れることのできない高級車をレンタルし、人々の目の前で乗り回していたことがある(※)。これは一種のセルフブランディングで、ヒップな生活を演出することで、自身の知名度を上げていくためのものだった。

※ https://www.vogue.co.jp/celebrity/article/drake-gifted-rolls-royce-phantom

Drakeの戦略がクールかどうかの判断は各々の価値観に委ねるが、現状をより好ましい方向に作り変える方法として、自身の理想を一部だけでも先取りして実践するというのは、有効な手段だ。クーロンドラギャレットは、メインストリームのど真ん中を志向しているわけではないが、彼女が行っている現実への上書きも、それに通ずるような大胆さがあるように筆者には感じられる。

Innervisions / さとこ、ゆうや、中野、クーロンドラギャレット、ジェルノ a.k.a.石ころ/オンラインで集ったメンバーと作り上げた楽曲『Innervisions』

父の名は

真面目に考察をしてしまったので、クーロンドラギャレットの別の部分がよく見えるエピソードに脱線しよう。

彼女には、もう一つの活動名がある。「父親の本名OK鍬田純(ちちおやのほんみょうおーけーくわたじゅん)」だ。

ラッパーとしての活動で人間関係も広がり、ローカルの音楽界隈に顔を出すようになった頃、彼女のもとに「経験のない人にDJをしてもらう」という趣旨のイベントから出演依頼が舞い込んだ。例のごとく、あれこれ逡巡することはなく承諾したようだが、出演するにあたり、「クーロンドラギャレット」とは違うDJとしての活動名が必要だ、とは思ったらしい。そこで以前から温めていたあるアイデアにたどり着く。実の父親の名前をDJネームに使ってしまおう、というものだ。

以下、本人と許田、筆者の会話からDJネームが誕生した経緯を説明する。

許田 何でDJネームに自分の父親の名前を入れたんですか?

クーロンドラギャレット(以下:クーロン) 何ででしょうね…

許田 深い理由はない?

クーロン …なんか、面白い名前にしようかと

津波 (笑)それはアイデアノートにストックしてた?

クーロン そう。あー、でもなんか、昔から皆んなに冗談で、「自分が水商売か何かをやることがあったら父親の名前にしようかな」みたいな話をしてた

津波 ちょっと恨み節っぽい(笑)

クーロン でも実際は、そんなのやる予定とかも無いんですけど、まあ、鍬田純でいいかなって

許田 すごい、それで「父親の本名OK鍬田純」って(笑)

クーロン はい。あと、社会人なってから聞かなくなったんですけど、学生の頃は深夜ラジオも好きだったんで「おばあちゃんの本名OK〇〇〇〇」っていうラジオネームのリスナーのことが記憶にあって、それからですね

提供:ヨシカワサトル

2019年9月、PIN-UPでのイベント、「メルヘンの家Tシャツ リリースパーティー」でプレイした父親の本名OK鍬田純。ギャラリー内の照明をピンク色にして開催されたイベントは「Make Shinmachi Greate Again」のキャッチフレーズの下、かつての新町を超える盛り上がりを目指した。入場者にはストロング系チューハイを無料提供。イベント終半、飲み疲れて放心していたOK鍬田純の姿を強烈に覚えている。アートギャラリーにも関わらず、フルパワーでパーティーを開催できることはキョダこだわりの経営方針である。

不定形の生命体

2021年末現在のクーロンドラギャレットの音楽性は、「ハイパーポップ」と称される、ネットカルチャーと親和性が高いオルタナ色の強いムーブメントとも共通性を見出すことができる(※)。だが、数年を経た後にクーロンドラギャレットの活動がどのような形に変化を遂げているかは予測不能だ。ラッパーやDJというくくりが有効ではなくなっている可能性も十分にある。本人ですら着地点を設定せずに活動しているのだから。

※ 80年代後半〜90年代の雰囲気をフューチャーしていること、実験的でノイズやカオティック展開を厭わない点でもクーロンドラギャレットはハイパーポップ的である。ただし、「ハイパーポップ」という言葉自体がそもそも流動的な概念で、いわゆる「音楽ジャンル」ではない。要するに「ハイパーポップと言われているアーティストは、既存の何かにあてはめない方が楽しく聴けるよ」というタグ程度のものだ。より詳しくはこちらのURL先を参照のこと。http://turntokyo.com/features/hyperpop/

実際、今後やってみたい活動について尋ねると「自撮りを上げていきたい」との答えが返ってきた。何でも、自身が服やアクセサリーを購入しているショップを応援したいらしい。ECサイトで買い物をした際に「お姉さんの着画、楽しみにしてます♡」などと店員からメッセージをもらうと、使命感に駆られてしまうようだ。

無論、これを気にファッション系のインフルエンサーなどに転向するわけではない。自撮りをやるとしてもそれは、クーロンドラギャレットの世界観においてである。彼女が一つの活動や特定ジャンルの表現に収まることはないだろう。

彼女の表現の全体を無理やり何かで表すならば、不定形の粘菌か造礁サンゴだ。それは、日常生活で得た興味や経験を取り込み巨大化していく。既存の型には合わせず、あくまで「クーロンドラギャレット」の身体上のどこかに「自撮り」をするための新しい器官を発達させるのだ。以前、マンガ制作のプロセスを曲作りに流用したように。

今後も時間が経過する程に、その活動はさらに広く、俯瞰できないものに成長していくだろう。つかみどころは、探そうとすればするほど逃げていく。鑑賞者は、彼女の絶妙なバランス感覚をただ楽しめばいいのだ。

✴︎✴︎✴︎

以上、クーロンドラギャレットのことを紹介しようと試みてみたのだが、見事、まとめに失敗し、その活動とライフスタイルだけをちぐはぐに記すに終わってしまった。

最終的に、彼女とその表現を不定形の生き物に例えてみた。これは執筆中、クーロンドラギャレットを育んだエコシステムに想像をめぐらせることが多々あったからだ。歴史ある神里原の町、那覇の音楽シーンでも一癖ある界隈。マンガ・アニメ好きの少女にこの二つが加わったケミストリーははかり知れない。どの要素が欠けていてもクーロンドラギャレットは誕生しなかっただろう。オタクかヤンキーか、真面目に勉強して公務員(県内では比較的に生活が安定する手堅い職業)か、父親の名前を使っての水商売か。彼女の経歴を聞いた時、それらのどれか一つだけを選び、人生を費やしてしまいそうな条件がかなり多いと感じた。ローカルを生きる人間に示される選択肢はあまりにも少ない。それらを遠ざけ、自身のニッチを築いた彼女は稀有な人だ。知り合えたことを素直にうれしく思う。

彼女のエコシステムを考えたついでに。

インタビュー中は、彼女と許田の「共通の知り合い」の発見が何度も起こった。コミュニティが狭く、縁故主義を重視する沖縄で表現をやっていれば、ジャンルに関わらずだいたい2ターン程度でお互いの知る誰かにつながることは多い。先述のアサヤマのことを上げるまでもなく、那覇近辺のライブハウス、漫画倉庫など共通の遊び場が多かった2人には、「もっと早く知り合っていても不思議じゃない」という感覚があるようだ。

結局、今回の取材場所を提供してくれたライブハウス「FANFARE」がクーロンドラギャレットと許田を繋ぐきっかけになる。店を訪れた彼女とミツグさん(https://hagamag.com/uncategory/6106)が偶然出会くわしたのだ。2人は意気投合。ミツグさんが、PIN-UPのことを紹介したらしい。沖縄ではローカルでニッチを築いた人間同士はどこかで必ず出会ってしまう。あたかもそんな決まりでもあるかのように。

これに飽きず、どうか次回も私たちの視点にお付き合い願いたい。

今回は那覇市安里のライブハウス「FANFARE」が取材場所となった。(左から)許田、クーロンドラギャレット、FANFAEREオーナーのヨネダさん

〈INFORMATION〉

クーロンドラギャレット

Instagram: @kowloondelagalett

〈読み切り企画〉

クーロンドラギャレット作『フォボス・ダイモス」

現在では貴重なガラケーフォーマットの作品をお楽しみください。

✴︎✴︎✴︎

許田盛哉 Moriya Kyoda/PIN-UPギャラリー、オーナー。 宜野湾市出身。豊見城市にPIN-UP POP UP SPACE[iias]を期間限定でオープン中。

現在の夢は2020年9月に全焼してしまったPIN-

津波典泰 Noriyasu Tsuha/火災前のPIN-UPで一番酒を飲んだ男。

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹

「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘

「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践

「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義

「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志

「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾