太田光海 『ナンキ ──まどろみの森で』 Episode 02「『異文化』のオランダで生まれ変わった、15歳の自分」

映画『カナルタ 螺旋状の夢』の監督・太田光海が綴るもう一つの“カナルタ”。アマゾン・シュアールの森で青年は「ナンキ」と呼ばれていた。

『異文化』のオランダで生まれ変わった、15歳の自分

オランダでの経験は、一言で言えば僕の人生の方向性を根本的に変えるほど大きなインパクトだった。それはまるでこの世界にもう一度生まれ直したような体験で、今の自分のベースを作った。だからこそ、アマゾン熱帯雨林の経験についての連載なのに、わざわざオランダについて話さないといけないと感じている。

そもそもなぜ、リストにあった国の中で、交換留学先としてオランダを選んだのか。当時考えていたことを思い出してみると、理由は大きくわけて2つある。1つ目は、少数言語を学ぶという経験を求めていたこと。留学に向けてリサーチをしていくにつれて、そこには「高校留学と言えばアメリカ、カナダ、オーストラリア!」という固定観念があることに気付いた。全て英語圏だ。そして、そのメリットとしてもちろん「将来の就職に有利」だとか、「グローバル時代に必要なスキルを得られる」ということがさかんに語られていた。確かに、それ自体に異論はないし、僕自身が後にイギリスに留学したように、英語を身に付けること自体は現代の世界で生きていくためにとても価値のあることだと思っている。でも、僕自身が高校から英語圏に留学することを想像した時に、もしかしたらそこで「出来上がってしまう」予感がした。「英語さえできれば、多くの人とコミュニケーションが取れる。だからこれだけでいい」と満足してしまう気がしたのだ。YFUの方針として魅力的だったのは、「現地の言葉を学ぶ」ということを徹底的に意識させていたことだった。例え英語が堪能なオランダ人家庭にアメリカ人の留学生がホームステイしていたとしても、YFUは彼女/彼らがオランダ語を学ぶことを一貫して推奨していた。

僕はこの考え方がとてもいいと思った。ガキながらに、「英語よりオランダ語が上手い俺」なんて、めちゃくちゃロックでカッコいいじゃないか、と調子に乗ったりもした。一つでも少数言語の中にどっぷり浸かったという経験、その言語が「有用なのかどうか」以外の尺度で、純粋に現地の人と理解し合いたいというただそれだけの理由で必死に学ぶという経験が今後の人生に効いてくる、と勘が働いた。

2つ目は、移民大国でなおかつ大胆な政策をいち早く導入する自由な国、というイメージがあったこと。留学を考えていた2004年当時、オランダでは大麻や売春がすでに合法化されていた。今でこそ世界的にもそれらの合法化の流れは進んでいるけれど、当時のオランダは世界でも珍しい「寛容の国」として知られていた。また、小国でありながら17世紀に「黄金時代」を経験し、意外にも多くの植民地を持っていた(その歴史自体はもちろん批判的に考えるべきだけれど)こともあり、多くの移民系の住民を抱える多民族国家としても有名だった。もちろん、当時14、5歳の少年だった僕がそういった要素のひとつひとつについてイメージ以上のことを厳密に精査できていたわけではない。でも、こういった情報を少しずつ得ていくなかで、これまた僕の中で直感が働いたのは確かだ。きっとオランダは、世界でも指折りの「自由な場所」に違いないと。

細かい他の理由を挙げれば、やはり江戸時代の鎖国中に日本が唯一交易をしていた国、という歴史的事実も興味深かったし、杉田玄白の『蘭学事始』に代表されるように、実質的に西洋科学を日本が輸入した窓口となった国、という特別な響きにも惹かれた。とにかくオランダに行くことで、自分とこの世界との間に新しい関係を結び直し、何かが開けるんじゃないかという予感がしたのだ。もう少し少年らしい理由を挙げると、当時サッカー小僧だった僕は、オランダ代表のオレンジ色のユニフォームと、ファン・ニステルローイやファン・デル・ファールト、ウェスレイ・スナイデルといった名選手たちが繰り広げる大胆な攻撃サッカーに憧れていた。

前置きが長くなったけれど、そんなこんなで僕は思い切ってオランダに飛び込んだ。そして、僕の直感は見事に当たった。それまで日本で肩をすくめながら伏し目がちにトボトボと歩き、道端で人にバカにされることを怖がり、垂れた眉毛が上がることもなく、笑うことが大の苦手だった僕は、オランダでみるみる生気を取り戻して行った。天真爛漫だった(親曰く)赤ちゃん時代のように。アムステルダムからほど近い「ヴェースプ=Weesp」という町のホストファミリーと現地の学校に温かく受け入れられた僕は、最初は挨拶で女の子のほっぺたに3回キスすることもできなかったし、語学力の問題で会話に入れないことも辛かった。「このまま除け者にされてしまうんじゃないか」と心底不安になった。しかし、オランダの懐は当時の僕にとってあまりにも深かった。

オランダで編入した高校には、クラスメイトが27人くらいいたと思う。その中には、インドネシア系、インド系、セネガル系、中国系など、様々なエスニック・バックグラウンドや宗教を持った子供たちがいた。さらに、白人の子供たちの中にも、ヨーロッパの他の国々との混血の子が多くいた。彼らにとって、日本人の僕の存在は、初めから特に異質のものではなかったのだ。もちろん、最初はオランダ語が話せない僕をどう扱っていいかわからないこともあったと思う。しかし、本質的には「なんか外国から引っ越してきたやつがいるっぽいから、みんな助けてやろうぜ。面白そうだし」というとても軽いノリで受け入れられた。

オランダで通っていた高校のクラスメイトたちと。

さらに驚愕したのは、例えば休み時間や放課後などに数人で会話をする時、15歳の彼らはすでに堪能な英語に全員が切り替え、僕が会話を少しでも理解できるように気遣ってくれたりしたことだ。そもそも、彼らの異常な英語力(みんな優秀だったと思うけれど、特に折り紙付きのエリート校というわけではない)に僕は圧倒されたし、そんな風に「よそ者」の僕を扱ってくれることも今までに経験したことがなかった。会話はものすごくダイレクトで、相互的だった。教育の根本からそれが徹底されていた。いわゆる「詰め込み式」とは対極をなす思想のもと、「問題解決能力」を重視するコミュニケーションやディスカッションを中心とした授業スタイルで、移民系の子たちがそれぞれの家族史に絡めて「自分の国」についてプレゼンして論点を提示したり、授業の中で二人一組となり、ショートムービーを作ってみんなで批評し合ったりした。

英語の授業ではいきなりイギリス国営放送であるBBCのトーク番組を見せられ、「さあ、どう思ったかみんなで議論しよう」と先生が言うと、みんなが一斉に英語でガヤガヤと話し始めた。日本の高校では絶対に考えられないが、喧嘩沙汰で留置所に入れられてしまった当時仲の良かったクラスメイトが、なんと出所したあとに先生に勧められてみんなの前で体験談をユーモラスに語ったこともあった。歴史の授業で第二次世界大戦を扱った時は、「原爆を落とされた国」の人間として、みんなの前で僕の論点を発表した。当時連合国側にいて、特にドイツから厳しい攻撃を受けた記憶が残る(もちろんアンネ・フランクを忘れずに)オランダということもあり、クラスメイトからは「それでも原爆投下には戦争を終わらせる効果もあったんじゃないか」という意見も出た。僕がそれに対して真摯に反論すると、クラスから拍手が起きた。その意見を言った子も、それで悪者になったわけではない。僕が悪者になるわけでもない。単に、違う意見を突き合わせることを彼らは恐れていなかったし、違う意見を持つ存在を排除したりもしなかったのだ。

オランダの友人たちと、サッカーに興じる合間に雑談。

僕はオランダで莫大な自由を注入され、打って変わって活発な少年になった。顔を上げ、胸を張って堂々と歩くようになった(オランダ人の身長が高すぎたというのもある)。もちろん、元々の性格上そこまで騒ぎ回るわけではなかったけれど、日本にいた暗い少年の僕ではなかった。みるみるオランダ語が上達し、毎日友達と遊ぶようになった。地元のサッカーチームにも入って週末はリーグ戦に出場した。毎日目を輝かせて学校に行き(よく寝坊はしていたけれど)、エッセイ課題に打ち込む僕を見て、今は亡きホストファーザーのタムは「おいおい、学校なんてくだらない場所だろう?子供はもっとふざけていいんだぞ」と冗談めかして言ってきたくらいだ。それでも、僕は日々が楽しくてしょうがなかった。日本の学校では「問題児」だった僕に、「アキミはもっと自分を主張していい」と、教師も含めたみんなが言ってくれたのだから。苦労はもちろんたくさんあったけれど、それを乗り越えていくプロセス自体にやりがいを感じることができた。自分という存在が受け入れられ、言いたいことを言って、友達やホストファミリーとお互いを認め合って意思疎通ができる。その環境が天国のように感じられた。

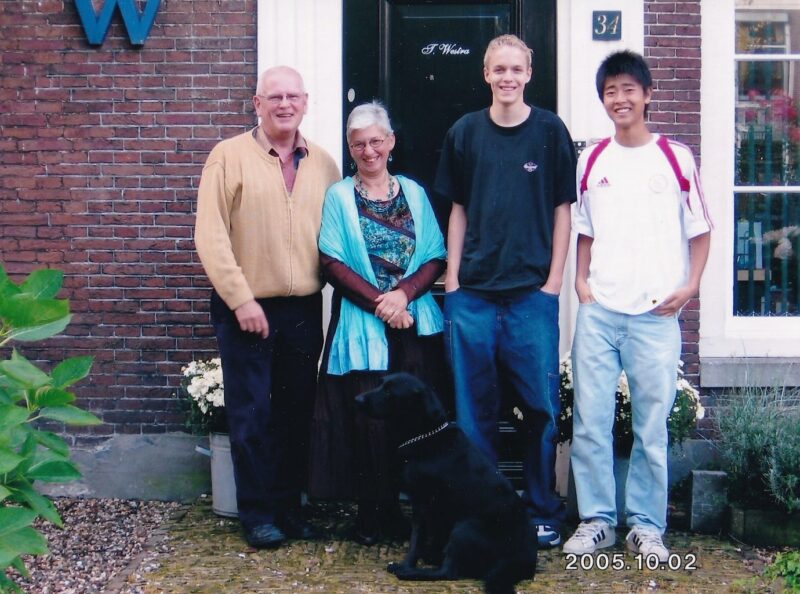

オランダのホストファミリーと、自宅前で。

あえて乱暴にまとめると、オランダで僕は自分らしさを解き放たれたと同時に、この世界に本来存在していた多様性に気付かされた。そして、オランダで1年間ホストファミリーに「育てられ」、主体性とコミュニケーションを重視するオランダの学校教育によって視野が広がったことで、より俯瞰的かつ積極的に物事をとらえるスキルを身に付けた。同時に、多言語(オランダでは英語に加えて独語と仏語も必修だった)を自在に操り、思い思いに自らの道を切り開いていくオランダの同級生たちを見ながら、このままではまずいという危機感も強烈に覚えた。国際的な環境で自分の立ち位置を見つけていくためには、日本社会で想定されているような一定のルートに乗っていく人生モデルでは全く通用しないと高校生ながらに思った。なんだかビジネス論のような言い方になってしまうが、変化の激しいこれからの時代を生きていくために、根本的に自己をとらえ直さないといけないと思ったのは確かだ。

こう言ってしまうと、日本よりオランダの方がいい、と単純化しているように聞こえるかもしれないけれど、決してそうではない。今は日本だからこそ可能なことや、日本にあってオランダ(ヨーロッパ)にないものの価値が前よりも柔軟にとらえられる。けれど、前回の記事で述べたように、あの時の僕にとっては「日本の外に出て、身をもって異文化を知る」ということが生き延びるために切実に必要だった。オランダでの経験はある意味、「他者と向き合う」という自分にとってのライフワークに対する、情熱のリミッターを解除するようなものだったのかもしれない。

〈MULTIVERSE〉

「現代魔女たちは灰色の大地で踊る」──「思想」ではなく「まじない」のアクティビズム|磐樹炙弦 × 円香

「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘

「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践

「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹

「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義

「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志

「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾