「パンク」とは何か? ──反権威、自主管理、直接行動によって、自分の居場所を作る革命|『Punk! The Revolution of Everyday Life』展主宰・川上幸之介インタビュー

「パンク」とは何か? コロナ禍の日本にあって大いに話題となった展覧会『Punk! The Revolution of Everyday Life(パンク!日常生活の革命)』展の全貌、そして今あらためて「パンク」を知ることの意義について、企画&キュレーションを担当した川上幸之介氏に話を訊いた。

「パンク」という言葉から皆さんは何を連想するだろうか?

音楽のジャンルとしては、セックス・ピストルズやクラッシュが有名で、パンク・ファッションの典型といえば、モヒカン・ヘアや鋲ジャンを思い浮かべる人も多いだろう。しかし、「パンク」には、DIY精神を尊び、自主独立のライフスタイルを奨励し、インディペンデントでクリエイティブな生き方を世界中に広めた、立役者としての側面がある。

なかなか一言では言い尽くせない「パンク」の本質を貴重な歴史的資料や映像などの展示として見せてくれたのが『Punk! The Revolution of Everyday Life(パンク!日常生活の革命)』展(https://

「パンク」とは何か? コロナ禍の日本にあって大いに話題となった展覧会の全貌、そして今あらためて「パンク」を知ることの意義について、川上幸之介氏に話を訊いた。

(インタビュー・文/ケロッピー前田)

『Punk! The Revolution of Everyday Life』展(東京)の展示風景

パンクと現代アートはルーツを同じくしている

―川上さんが「パンク」というテーマに興味を持たれたきっかけはなんでしょうか?

「いきなり個人的な話になってしまいますが、子供時代にあるドラマの主題歌にブールハーツの曲が使われていたのがきっかけでパンク・ロックと出会いました。のちにセックス・ピストルズを知り、高校生になってからは、毎月、東京にパンクレコードを漁りに行くようになりました。一方で美術部だった僕は、『美術手帖』で知ったYBA(ヤング・ブリティッシュ・アーティスト)のダミアン・ハースト(Damien Hirst)やチャップマン・ブラザーズ(Jake & Dinos Chapman)らの作品と学校でやっている石膏デッサンとのギャップに大きなショックを受けました。そして、パンクと現代アートがルーツを同じくしていることを知って、高校を卒業してすぐに渡英したんです。それが僕のアートの原点になっています」

―今回の展覧会を企画すること自体が、川上さんにとって「パンク」な行為だったということでしょうか?

「展覧会のコンセプトにも書きましたが、日本ではパンクは騒がしい音楽に派手なビジュアル、暴れる観客といったイメージを持たれていることがほとんどです。でも、イギリスの美大に行くと、今回展示しているようなパンクの文化的な側面が普通に根づいているんです。僕の担当教官は、ソニア・ボイス(Sonia Boyce)で、黒人女性として初めて、2021年ヴェネチア・ビエンナーレの英国代表に選ばれました。僕自身、彼女からも大きな影響を受けています。今回の展覧会のコンセプトは大学時代にイギリスで僕が学んできたことであり、こういった視点もあるということをみんなにも知って欲しいと思っています」

『Punk! The Revolution of Everyday Life』展(東京)の展示風景

政治の美学化を逆手に取る

―1916年にスイスのチューリッヒで始まった“反芸術”運動「ダダ」は現代アートの始まりとも言われますが、そこから現代のパンクが引き継いだものとはなんでしょうか?

「ダダとパンクの共通点は『脱神秘化(Demystificat

たとえば、脱神秘化を表現の手段としたベルリン・ダダは、政治性を持った『コラージュ』『モンタージュ』を制作しました。コラージュは複製が簡単で、作家の痕跡であったり一点ものといったものではなく、既存のイメージを切り貼りして制作するものです。今回展示した、ジョン・ハートフィールド(John Heartfield)は、ナチスに殺されそうになりながらも、ナチス批判をコラージュで繰り返しました。そして、コラージュは、のちのパンクファッションや、アルバムのスリーブワークにもよく使われる手法になりました」

『Never Again』ジョン・ハートフィールド、1962年、by courtesy of www.johnheartfield.com

『キング・モブ』とマルコム・マクラーレン

―本展では商業的なパンクは排除していますが、その仕掛人であるマルコム・マクラーレン(Malcolm McLaren)は現代アートの手法をパンクに持ち込んだ人物でもありますね。

「マルコム・マクラーレンは、パンクの仕掛人として知られるようになる以前、『キング・モブ(King Mob)』というアーティスト・コレクティブのメンバーでした。これは、1968年にSI(シチュアシオニスト・インターナショナル)のイギリス・セクションのメンバーと、イギリスの極左活動家たちが合流してできたものです。SIと異なる彼らの理念には、アナキズムはもとより、ロッカーズ、テッズ、モッズ、スキンズといった新たに台頭した『ルンペンプロレタリア(無産階級)』の持つ文化を擁護することや、ヘゲモニー(覇権)闘争のために彼らとどう接合できるかを検討していました。また、SIがマルクスに依拠した高度な理論をたてていたことに対して、遠回しに『サロンの言語をドヤ街の言語』にする必要があると説き、そのため、SIが使う洗練されたイメージの代わりに、グロテスクで卑猥なイメージを用いました。そのようなやり方はマクラーレンによってパンクに転用されました」

『Black Hand Gang』King Mob, 1968, by courtesy of situationnisteblog

―マルコム・マクラーレンに関する、今回の出展作品《オックスフォード・ストリートの亡霊たち》(1991年)について説明していただけますか?

「この作品から、マクラーレンがキング・モブの活動からどれほど大きな影響を受けていたのかがわかります。内容的には、一つは実際にキング・モブが行ったゲリラ・ハプニングを再現し、もう一つはアウトローへの憧憬が描かれています。1968年のクリスマス、マクラーレンを含む、キング・モブのメンバーはサンタに扮し、高級デパートのおもちゃ売り場の商品を無断で子供達に配り、その後、駆けつけた警察により、おもちゃは子供たちから没収され、サンタクロースが連行されるというパフォーマンスを行いました。映像作品として、それを再現しています。また、イギリスの歴史上のアウトローたちについて、彼は祖母から常識からかけ離れた話を聞かされたことを回想し、『阿片常用者の告白』(1822年)の著者トマス・ド・クインシー(Thomas De Quincey)や18世紀の有名な盗賊ジャック・シェパード(Jack Sheppard)らの名を挙げ、自分たちがその系譜にあるとしています」

『Ghosts of Oxford Street』Malcolm McLaren, 1991, Chanel 4

―この作品に対する評価はどうでしょうか?

「マクラーレンがシチュアシオニストとの関わりを自ら映像化した貴重な記録になっています。1968年、5月のパリ革命の1ヶ月後、彼はヴィヴィアン・ウェストウッド(Vivienne Westwood)とパリを訪れています。この映像作品は、本展で展示したキング・モブの機関誌『キング・モブ・エコー』などとともに検証することで、現代アートからパンクへのファースト・コンタクトを明らかにしたものです」

パンクとアナキズム

―クラスというバンドは、商業的なパンクに抗った存在として、本展の中でも最重要ですね。

「確かに、本展の核になるものです。クラスは、アートスクールの元教員で、詩人、パフォーマンス・アート・コレクティブ、エグジット(EXIT)やセレス・コンフュージョン(Ceres Confusion)のメンバーであった、ペニー・ランボー(Penny Rimbaud)と、20歳年下の労働者階級出身のスティーヴ・イグノラント(Steve Ignorant)を中心に結成された、パンクを核としたアナキスト・コレクティブです。

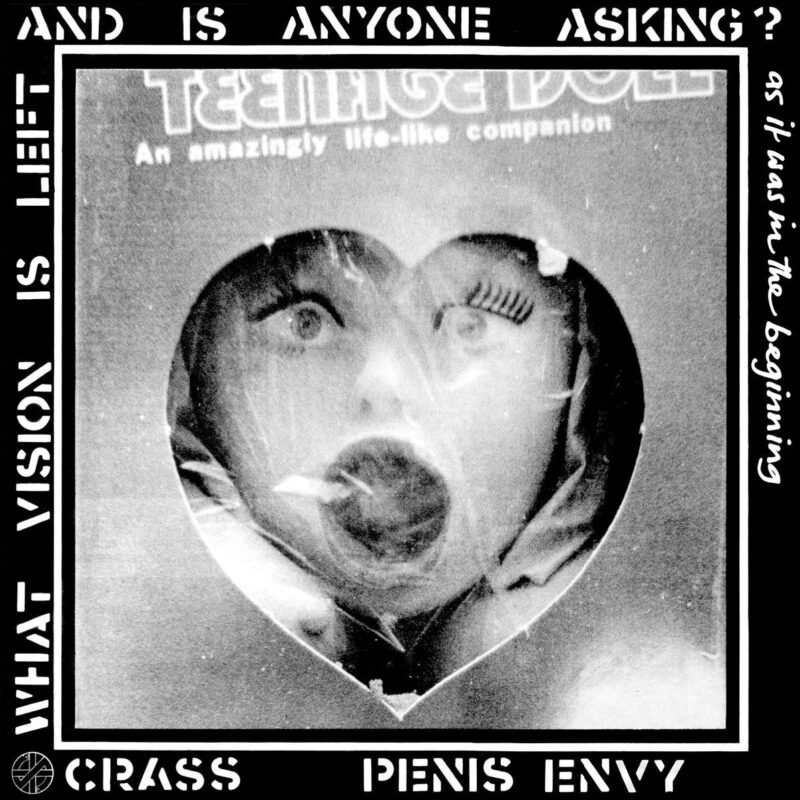

彼らは、ほぼ全ての活動をDIYで自主管理しており、レコードレーベル、印刷、デザイン、ライブのマネージングばかりでなく、ダイヤル・ハウスというアナキスト・コミューンで共同生活し、主にベジタリアンで完結自給型農業を行っています。ファーストアルバム『The Feeding of the 5000』(78年)では、反キリスト教(神そのものへの冒涜ではなく、キリスト教の権威化に対して)を表明して物議を醸しました。また、サードアルバム『ペニス•エンビー(Penis Envy)』(81年)では全員女性のボーカルとし、ラディカルなフェミニスト宣言として結婚制度や性的抑圧への反対が叫ばれました。そして徹底した反戦、反新自由主義の理念を持ち、あらゆる権威への批判をくりかえし、『核軍縮キャンペーン(CND)』と共闘して環境主義を実践しました。

さらに最も有名なものでは、彼らが当時の英首相マーガレット・サッチャーと、アメリカ大統領ドナルド・レーガンとのやりとりをでっち上げた『サッチャーゲート事件』があります。反資本主義の立場から、ライブ会場はスクワッティングが主で、ギグ、レコードの売り上げは、ほとんどアナキストの活動や寄付にまわしていました。クラスのこのような活動は、のちに世界中に広がったアナキズムの思想を持ったアナルコ・パンクに引き継がれました。この点がクラスがパンク・ムーブメントに及ぼした最も大きな影響です」

『Penis Envy』1981 © CRASS

―パンクにおける政治的要素としてのアナキズムは、どこから始まったのでしょうか?

「セックス・ピストルズのジョニー・ロットンが『アナキー・イン・ザ・UK』(76年)で叫んだところから始まったのでしょう。もちろん、思想的な流れとしては、マルコムの所属していた『キング・モブ』、それに影響を与えた、アメリカのアナキスト・アーティスト・コレクティブの『ブラック・マスク』、『シカゴ・シュールレアリスト・グループ』、オランダの『プロヴォ』の影響があります。そこにクラスが登場し、もっと具体的、実践的にアナキズムを広めました」

―パンク・ムーブメントにおける女性の存在が見直されるきっかけはなんだったんでしょうか?

「90年代のアメリカ合衆国で『ライオット・ガール(Riot Grrrl)』ムーブメントが起こりました。彼女たちは男性中心主義的なミュージック・シーンに抗するためにフェミニズム運動をパンクに取り入れたのです。ビキニ・キル(Bikini Kill)などのバンドがよく知られています。具体的には、女性パンクスたちに対するシーンでの立ち位置や、まなざし(女性がミュージシャンとしてでなく、性的な対象としてクローズアップされる等)、さらには、女性の観客の置かれている問題を検討し始めました。

そして、ギグ、ファンジン、ミュージック・フェスの機会を活用し、カウンセリングや話し合いの場、護身術教室なども開かれました。彼女たちは、女性が持つ様々な問題をパンクを通してシェアし、コミュケーションする自律空間を作り出しました。それは、女性パンクスの歴史について、ポジティブな捉え直しにつながるものです」

The cover of the first Riot Grrrl ‘zine. 1991

パンクの遺伝子──ストレートエッジ・クィア・アフロパンク

―本展を通じて、パンク・ムーブメントがいろんな領域に拡散していったことがよくわかります。そのような展開において、モデルケースになった事例はあったのでしょうか?

「そういう意味では、マイナー・スレット(Minor Threat)などを率いたイアン・マッケイ(Ian MacKaye)が重要人物です。彼は自らディスコード・レコーズ(Dischord Records)を立ち上げ、そのディストリビューターを担ったのがクラスでした。その縁で、マッケイはイギリスに呼ばれ、クラスのメンバーの共同生活も見ています。その後、彼が手掛けたいくつかのバンドが、ライオット・ガール関連やクイアコアのパンクバンドだったんです」

―イアン・マッケイといえば、「ストレート・エッジ(Straight Edge)」(ノーカジュアルセックス、ノードラッグ、ノーアル

「僕もそういう流れが繋がっていることがわかって、マッケイはやっぱりすごいと思いました」

―クィアとパンクムーブメントとの関係についても教えてください。

「80年代に、アメリカでG.B.ジョーンズ(G.B.Jones)とブルース・ラブルース(Bruce LaBruce)が制作した『J.D.s』というジンからクィアのパンクムーブメントが始まりました。彼らは保守的なホモセクシャルやレズビアンの自己規制に対して批判的で、もっと自由で多様なセクシャリティの可能性を提案しました。彼らはシチュアショニストの手法を転用して、あたかもそのシーンが既に存在していてるかのように振る舞うことで、シーンを作りだしました。今では世界中でフェスティバルが開かれ、性的マイノリティの権利を擁護する世界的なシーンに成長しています」

Queer punks crash the San Francisco Pride parade (June 25, 1989). G. B. Jones (center) sits on the hood of a battered police-car float, smoking a cigarette next to a sign referencing the Stonewall riots. Photo by Danny Nicoletta Courtesy of https://dannynicoletta.com/ ©️Danny Nicoletta

Tess at the one year anniversary of the WTO protests November 30, 2000. Photo by Alice Wheeler

―アフロ・パンクやインドネシアン・パンクの活動が重要な点はなんでしょうか?

「アフロ・パンクは、パンクを白人だけのものでなく、黒人音楽から発生したロック・ロールというルーツにまで辿り、人種的な壁を取り払おうとしてきました。一方、インドネシアン・パンクスは、2004年のスマトラ島沖地震の津波で、親を失った孤児の受け皿となっており、イスラム法を厳守することを強制する社会や行政に抵抗しました。またこの活動は、ミャンマーのパンクスに受け継がれています。このように、全てのパンクスではありませんが、音楽活動を核としつつも社会変革に実践的に取り組んでいるパンクスがいます」

「くそったれ」なシステムに抗して

―日本の若者たちに何か伝えたいことはありますか?

「みなさんは偏差値で数値化され、序列にしたがって振り分けられた学校に行き、同じ制服を来て勉強しています。そこでは訳のわからない校則に従って髪型からスカートの長さまで決められています。そして大学に行けば、これまで徹底的に型にはまることを強いてきたにも関わらず、主体性だとか自主性だとかいわれます。最終的には、有名企業に就職することや、お金を儲けることが成功とされています。そんなシステムは『くそったれ!!』です。本当にそれが目指すべき幸せでしょうか。きっとこのような気持ちを抱えて、青春時代を過ごした人、過ごしている人は少なくはないでしょう」

―川上さんの憤りが凄く伝わってきます。

「この展覧会は、ロックと現代アートが出会いパンク・ロックが生まれた系譜を現在まで辿りつつ、今の社会に対してだけでなく、この先、それがどんな意味を持ち得るのかも考えたくてキュレーションしました。そのため、本展には商業的に成功したアーティストやありがちな破天荒なエピソードにもあまり触れていません。しかし、ここで取り上げるアーティストたちの実践は、そういったエピソードを超えた感慨をもたらすと考えています。若い人たちにもこの奥深い魅力が伝われば嬉しいですね」

(インタビュー・文/ケロッピー前田)

【INFORMATION】

『Punk!The Revolution of Everyday Life』展・大阪

会場:〒540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか

2022年3月4日(金)~8日(火)平日13:00~20:00 休日11:00 ~ 20:00

※今後、新型コロナウィルスの蔓延状況により変更することがあります。詳細はホームページにてご確認ください。倉敷芸術科学大学・川上幸之介研究室(http://www.kuragei.com/)

【倉敷芸術科学大学・川上幸之介研究室】

EEEプロジェクト主催。EEEプロジェクトでは、ジョン・バルデッサリ、ライアン・ガンダー、ヨシュア・オコン、リクリット・ティラバーニャ、トーマス・ヒルシュホルン、イム・ミヌク、アントン・ヴィドクル、ホー・ルイ・アン、ゲリラ・ガールズ、ジェレミー・デラー等と教育プロジェクトを行った。キュレーションでは、ナイーム・モハイエメン、ハルーン・ファロッキ、オトリス・グループ、ニナ・フィッシャー&マロアン・エル・ザニの個展、アサクサでのサンティエゴ・シエラ、ギー・ドゥボール、イム・フンスン、コラクリット・アルナーノンチャイ、トリン・T・ミンハ、ジェイコルビ・サッターホワイト、アクション、マヴォ、未来派美術協会、DVL、プロレタリア美術運動の立案、アーティスト・セレクションを行なった。

✴︎✴︎✴︎

ケロッピー前田 1965年、東京都生まれ。千葉大学工学部卒、白夜書房(のちにコアマガジン)を経てフリーに。世界のカウンターカルチャーを現場レポート、若者向けカルチャー誌『BURST』(白夜書房/コアマガジン)などで活躍し、海外の身体改造の最前線を日本に紹介してきた。その活動はTBS人気番組「クレイジージャーニー」で取り上げられ話題となる。著書に『CRAZY TRIP 今を生き抜くための”最果て”世界の旅』(三才ブックス)や、本名の前田亮一名義による『今を生き抜くための70年代オカルト』(光文社新書)、『クレイジーカルチャー紀行』(KADOKAWA)、『縄文時代にタトゥーはあったのか』(国書刊行会)など。

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「俺たちはグレーな壁を生き返らせているんだ」──1人の日本人がまなざしたブラジルのストリート|阿部航太×松下徹

「生死観」としての有機農業 ──エチオピアで学んだ生の豊穣|松下明弘

「病とは治療するものにあらず」 ──全生を説いた体育家・野口晴哉の思想と実践

「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義

「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志

「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾