INTRODUCTION

外壁の塗装が剥がれた、今にも崩れ落ちてしまいそうなほどに古びたアパートメントが、通り一帯に並んでいる。そのほとんど全ての窓から漏れ出る明かりと生活音。すでに日付を跨ごうという時刻なのに、路傍にはボロを纏った、10歳にも満たなそうな少女がひとりで座り込んでいる。その少女の目前を、そこいら中に散らばったゴミを物色していた野良犬が、のそのそと通り過ぎる。饐えた匂いが鼻腔を刺す。遠くの方からは女性の金切り声、次いで車のクラクションの憤った音が聞こえてくる。

通りを一つ越えると、風景はガラリと変わる。こちらの通りにはいずれも名うての建築家が設計したのだろう瀟洒な建物が立ち並んでいる。誰もいない。ゴミひとつ落ちていない。その一角にあるギャラリーを僕は前日に訪れたばかりだった。ゴールドスミス卒だという新進気鋭の、笑顔の爽やかな20代の女性キュレーターは、今がこの街のアートの成長期なのだと力強く語った。こんなに暑いというのに長袖を着ている。外では彼女のものだろうVOLVOの車体が光沢を放っている。ゴミひとつ落ちていない。遠くの方からはやはり、車のクラクションの憤った音が聞こえてくる。

それはマニラだった。

8月の蒸し暑い夜、何気なく入った目抜き通りのクラブで、僕たちは乾杯をした。辺りを見回すとフィリピン人の客よりも外国人の客の方が多く、10畳にも満たなそうなそのダンスフロアーでは、たしかトリップホップのような、少し時代がかったダウナーな曲が流れていた。

2019年。その頃はコロナといえば、ライムを絞って飲むメキシコのビールのことでしかなかった。見知らぬ屋台のおじさんから手渡しで受け取ったバロットにそのまま齧りつくことにさえ、誰一人として抵抗感を覚えることなんてなかった。

雑誌「STUDIO VOICE」の取材でマニラを訪れていた僕たちは、すでに予定していた取材行程を全て終えていた。最終日の夜、取材の一応の成功を祝して乾杯しようと、僕たちはあてもなくマニラの市街を散策し、その名も知らないクラブに迷い込んだのだった。

かつてマニラで新聞記者をしていたことがあり、その取材旅に通訳として入ってくれていた野口さんからその話を聞いたのは、ヨーロッパ人たちのどんちゃん騒ぎから逃れ、そのクラブのバルコニーに落ち着いた頃だった。どういう文脈だったかははっきり覚えてない。一方、話の内容は克明に覚えている。それは野口さんの生い立ちに関わる話で、野口さんはあたかも昨日の夕飯の話でもするような軽い口調で、「俺ね、生まれてこのかた、一度だって薬を飲んだことも病院に行ったこともないんですよ」と語り出したのだった。

話によると、野口さんの祖父はある整体師で、その整体師は独自の健康観をつくりだしたことで知られているということだった。死後40年以上が経った現在もその技術や活動が受け継がれているのだという。その孫である野口さんもまた、整体師だった祖父の教えに従って生きてきたそうだ。薬を飲んだことや病院に行ったことが一度もないというのも、その実践の一環らしかった。

「おじいさんの名前はなんていうんです?」

「辻くんは知らないかも。野口晴哉っていうんだけど」

その時はまだ僕はその名前を知らなかった。またそろそろ河岸を変えようというタイミングでもあったことから、それ以上、その話も発展しなかった。僕がその名に纏われた偉大さを知ったのは、日本へと帰国後、ネットで野口晴哉について検索し、その数奇なる功績の一部を目にしてからだった。

陰と陽が緻密に交錯するマニラの風景、あの目が眩むような旅から2年が経った。

2021年、それは世間がコロナ禍における東京オリンピック開催の是非をめぐって紛糾していた、7月の頭のこと。

「フランスでワクチン接種証明書の提示が義務化」

突如、ツイッターのタイムライン上に流れてきたそのニュースに、目が止まった。

え、あのフランスが? まずそう思った。

僕にとってフランスといえば、あのフランス革命の、あの人権宣言の、あのヌーヴェルヴァーグの、あのミシェル・フーコーの、フランスである。そのフランスが、なぜこんな暴挙ともいうべき決断を?

にわかに宛先の分からない怒りと、この流れがいずれ日本にも到来するのではないかという恐れが、込み上げてきた。自分の身体の内部に関わることについて、他ならぬ国家が干渉し、命令にそぐわぬものの自由を抑圧する。そんなことが許されていいはずがないではないか。それは我ながら、愚直にすぎる義憤だった。同時にそのニュースが出る瞬間まで、このような事態になることを考えてもいなかった己の不明を情けなく感じた。ほんの少し頭を使えば予測しえた流れだったはずだ。迂闊だった。

そして多分、その次の瞬間くらいに、僕は野口さんの存在を思い出していた。

野口さんはどうするんだろう?

すぐにLINEを打った。

「なんか世界がやばいことなってますね。野口さん、ワクチンどうするんです?」

通訳者でもある野口さんにとっては海外の状況もまた他人事ではないはずだ。しかし、人生でこれまで一度も薬さえ飲んだことがない野口さんである。一体どうするつもりなのだろうか。

「打つという選択肢は考えたこともないですよ」

野口さんもすぐに返事をくれた。

「こういう世相になって自分があらためてマイノリティなんだなってことをひしひしと感じていたところです」

一も二もなかった。僕は即座に野口さんに取材を依頼することにした。別に野口さんにワクチンパスポートについてを語ってもらおうと思ったわけではない。野口さんのような生き方をしている人がこの日本にも存在しているということを少しでも多くの人に知らせなければならない――そう咄嗟に思ったからだった。

そしてもうひとつ、僕自身、断片的に野口さんから聞いていた野口晴哉の生命哲学を、もっと仔細に聞いてみたいという動機もあった。少しネットで調べてみただけでも、野口晴哉の哲学の比類なき独創性は明らかだった。自身、近代医療に骨まで浸かった生を送ってきたものとして、それとは異なる世界線について、あらためて知っておくべき時期なのかもしれない。加えて、今日それを、他ならぬ野口晴哉の眷属の口から聞き取っておくことが、僕の思惑を超えて重要な意義を持つのではないかという、根拠のない予感もあった。

「多分、世間で流通している野口晴哉の話とはまたちょっと違う話になると思いますけどね。野口家の人間のひとりとして、そういう話をしておくタイミングなのかもしれないなぁ」

10月、陰と陽がのっぺりと混濁する東京の風景。かくして僕は、マニラの夜に聞いたあの話の続きを聞き取りに、野口整体の開祖・野口晴哉が45年前にそこで息を引き取ったという、東京都狛江市にある野口邸へと向かった。

取材・文/辻陽介

東京都狛江市の野口邸

「野口整体」の三代目に生まれて

―今日はこういう場をつくってくださりありがとうございます。あらためて聞きたいことが山ほどあります。

野口コーキ(以下、野口) いやいや、こちらこそ感謝してます。いいタイミングじゃないかなと思ってますよ。

―そうですね。では早速、一個ずつ聞いていきたいと思います。まずいきなりですが、野口さんはこれまで病院に行ったことはあるんですか?

野口 自分のために行ったことは一度もないですね。友人のお見舞いくらいです。薬を飲んだこともないし、医者にかかったこともないです。

―すると野口さんは病気になったことがないということでしょうか?

野口 いえ、僕も45年生きてますから風邪くらいなら何十回と引いてるし、なんなら肝炎になったこともあれば、骨折したことだってありますよ。

―では、医療とは違う何か特別な療法によって治療している?

野口 してないですよ。

―してない、というと。

野口 熱が出ようが、黄疸が出ようが、骨が折れようが、基本的には何もしないんです。

―多分、それは「普通」の対処の仕方ではないですよね。野口さんはいつからそのように生きてきたんですか?

野口 生まれた時からですね。病院ではなく家で生まれてるので、記憶がない頃からそういう風に育ちました。どうやらうちは変わってるということに気付いたのは小学校の予防接種の時だったのかもしれないですね。

―もちろん予防接種も受けたことがない?

野口 ないです。予防接種の日になると「野口は待ってていいから」と先生に言われて教室で待ってました。親父も同じ小学校でしたから学校も分かってたんです。ただ、当時は僕以外にもまだ予防接種を受けないという子がちらほらいましたけどね。むしろ周りからは羨ましがられてました。「注射打たなくていいだなんて羨ましい」って。

―それは家庭の方針だったんですか?

野口 そうですね。世間では「野口整体」という呼ばれ方をしてるんですが、祖父がそれを作った野口晴哉という人でした。僕らは「野口整体」と呼んだことはないんですが、そうやってある種の健康法のようなものとして世の中には伝わっているような気がします。まあ、とにかく一般とは違った健康や身体に関する考え方を持った家庭だったので、僕にとってはそれが当たり前の環境だったんですよね。

―日本における整体の開祖・野口晴哉さんですね。

野口 そうです。僕は野口晴哉の孫、三代目の世代です。ただ、この世代の親族の男子の中だと、だいたいが技術を通じて稽古をしたり、指導をしたりすることを生業にしてるんですが、唯一僕だけが整体に関する技術を学んでないんです。だから僕は人の体を見ても何もわかりませんし、何もできません(笑)

―なるほど。とはいえ、野口さんの生育環境そのものに野口晴哉のある種の「流儀」のようなものが根付いていたわけですね。

野口 そう思います。幼い頃はむしろそれ以外の仕方をしたことがなかったから、特に疑うということもありませんでしたが。ただ、年齢を重ねるにつれて、僕が病院に行かなかったり薬を飲まないことを知ってる人たちから、「ガンになったらどうするの?」とか「腕が切れたらどうするの?」みたいなことを聞かれたりするようにもなるわけですよね。

―その中で野口晴哉の思想と向き合うようにもなり。

野口 はい。健康面に関しては明らかに多くの人とは違う考え方、仕方をして生きてるので、それを他人に説明するためにも、自分なりに祖父のやってきたことを理解しようとするようになったんです。とはいえ、若い頃は僕は技術も学んでませんから、祖父の話はどこか遠い世界のことだと思っていたんですが、僕自身に子どもが生まれたりする中で、自分たちの生に直結した生き方の問題として、野口晴哉の思想について考えるようになりました。

僕は祖父の活動においてもっとも重要なことは、すべての前提にある祖父が持っていた生命観一点だと思っています。整体の技術もまたその生命観があって初めて有用なものになる。そこを出発点に展開されていった身体、健康、そして生のあり方といったことに関する哲学……と言うと大げさですが、生きていく上での教養のようなもの。それらを指針に育てられ、実際に僕は今日まで生きていますし、今は親として子供も育てている。野口家は四世代にわたって、親族20人以上が全員自宅で生まれ、誰ひとり医者にかからずとも生きてこられているので、この生き方でもひとまず問題ないということは実証はできているんじゃないかな、と思っています(笑)

―そうですね(笑)。今日は是非その辺りについて詳しく伺えればと思っています。ではまず、野口さんのお爺さん、野口晴哉がどういう人物だったのか、あらためて教えてください。

野口晴哉

十代で道場を構えて整体の開祖へ

野口 僕ら家族は野口晴哉のことを「じっちゃん」と呼んでいます。僕が1歳ぐらいの時に亡くなっているので、個人的な記憶というのはほとんどありません。祖母や両親からプライベートな話を聞いたりしてきましたが、祖父であっても自分の中ではかなり遠い存在の人です。功績という意味ではちょっとした偉人でもあって、自分の凡人さを省みるに僕なんかは全くその血を受け継いでいないんじゃないか、という気もします(笑)

どこにでも書かれているような生い立ちで言えば、野口晴哉は東京の下町の生まれです。1911年、まだ明治時代ですね。実家は職人の家だったらしいんだけど、祖父は幼い時に患ったジフテリアのせいで言語能力に不自由があり、それもあってか漢方医をやっていた叔父さんのところに預けられたそうです。

言語能力に障害があるとなかなか他人とのコミュニケーションが難しいわけですよね。祖父は小さい頃から友達と遊ぶ代わりに本ばかり読んでたらしいです。ただ、自分の好きな本を買う金なんてないわけですから、自ずと叔父さんの家にあった漢方や鍼灸などの、身体に関する専門書ばかりを読むことになったそうです。ある種のエリート教育ですね。

どうやら祖父には持って生まれた才能のようなものがあったんです。それが初めて露わになったのは関東大震災の時でした。当時12歳くらい、震災後の東京にはいたるところに怪我人がいたわけですけど、ある時、祖父は目の前にいたある怪我人の身体にふっと手を当てたらしいんです。自然に手が伸びたらしい。昔から「手当て」って言うじゃないですか。祖父はその言葉のごとく手を当ててみた。そうしたら、その人が元気になっちゃったらしいんですよね。

すぐ「あの子に手を当ててもらうと良くなるらしい」と話題になったようです。気づけば祖父の前には行列ができるようになった。で、みんなその少年に手を当てられると体調が良くなったと言う。どんどんと評判は広まっていったそうです。

こういう風に言うと、なんだかオカルト的な話に思うかもしれないけど、祖父には人の身体を観察するための才能が人一倍あったんじゃないかと思ってます。だから自然と手を当てるべき場所が分かる。手技療術に関して、祖父には天才的な素質があったんでしょうね。

―それが12歳の時。その後、野口晴哉は10代で自身の道場を開いていますね。

野口 17歳の時ですね。そこには時代背景もあります。今でこそみんな病気になったら病院に行くのが当たり前みたいになってますけど、当時はまだ医者は蘭方医と呼ばれていたくらいでしたから。病の治療に関しては、蘭方があり、漢方があり、より土着的な療術がありと、今よりも多様な方法があって渾然とした状況だった。それこそ野口晴哉は十代の頃から名家と呼ばれるような家族のお抱えの療術家をやっていたと聞いています。若くして道場を開いたというのも、そういう流れがあってのこと。要はこの少年の術がすごいと話題になることでパトロンが出てきたりして、最初は東京の入谷に道場を開き、門下生を持つようになったんです。

―同時にその頃、野口晴哉は「自然健康保持会」という組織も設立していますね。すでにこの時、野口晴哉の思想は確立されていたんでしょうか?

野口 もちろん下地となる部分はすでにあったんだと思います。祖父の生命観の根本が記された『全生訓』という文章は17歳の時に書かれたものですから。この「全生」という思想が野口晴哉の活動すべての大前提となるもので、自分たち家族の生き方のバックボーンでもあるんです。

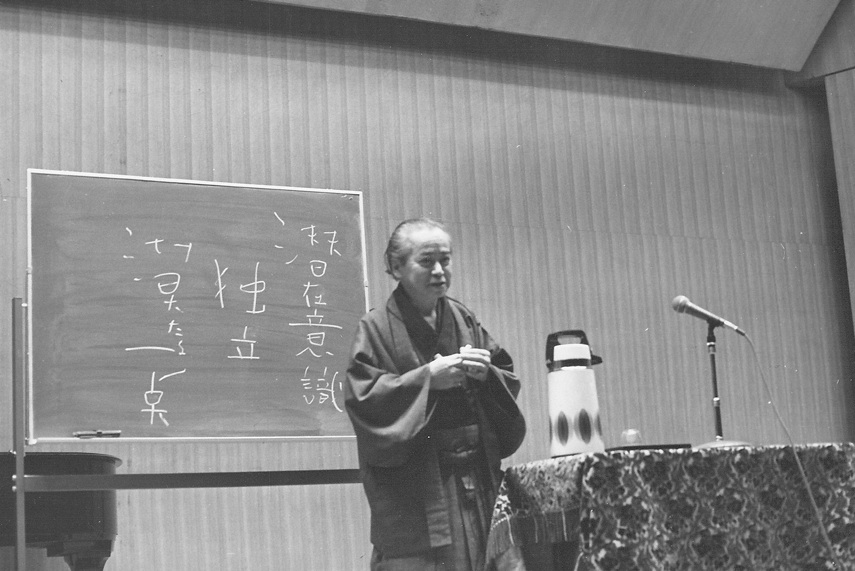

若き日の野口晴哉

―「全生」とはどういった考え方なんでしょうか?

野口 単純に言うと人はただ生きて死ぬ、それだけであるということです。死後の世界があるかどうかとか、生きる目的はなんなのかとか言ってみても、明確に分かっている事実は「人はみな生きて死ぬ」、それだけなのだ、と。1日生きるとは1日死ぬことと同義で、だから我々はその生をただ溌剌と全うすればいい、と。シンプルな考えではありますが、根源的な話だと思います。祖父はその後、治療家としての活動に入っていき、64歳で終えるその全生において健康とは何かということをずっと考え続けたんです。

―整体もまた西洋医学とは異なる形とはいえ、身体の治療であるという点では変わりませんしね。

野口 そう。実際に戦中までの祖父は治療家でした。そして、その手技療術を整体操法と名付け、技術として体系付けた。整体の開祖という呼ばれ方をするのもそういう経緯があってですね。ただ、やがて祖父に大きな転機が訪れるんです。そして、その転機を経て、祖父は治療家としての活動をきっぱりとやめることになるんです。

それは戦後間もない頃だったそうですが、祖父のもとに「おねしょが治らない」という子供を連れたお母さんがやってきたらしいんです。どこか体がおかしいのかもしれない、見てはくれませんか、と。祖父は例によってその子の身体を観察し、手を当てて、治療をしました。それからしばらくすると、そのお母さんがまたやってきて「あれ以来、おねしょを一切しなくなりました。ありがとうございます」とお礼を言ったそうです。

そこまでならいつも通りですよね。ただその時、そのお母さんはさらにこう言ったそうなんです。「でも、なぜかあの日から盗癖が出ていて、色んなものを盗んでくるんですよ」。不思議な話ですよね。それを聞いて祖父は考え込んでしまった。おねしょ癖を直したら今度は盗癖が出た。これは一体どういうことなんだろう、と。

さらに同じ時期、祖父の元にもう一人、別の患者が来たそうです。その人は中年の女性で、足か腰かを悪くして、その痛みでまともに歩けない状態だった。祖父はとりあえず身体を見てみようと寝かせ、まずはそのおばちゃんの身体に手を当ててみたんです。ただ、先日の少年の一件以来、自分の指導に疑問を持ち始めていたこともあって、結局その指導ではこれといって何もしなかった、できなかったそうなんです。とはいえ、そのおばさんは痛みで苦しんでいる。はてどうしたものかと、祖父はしばらくおばさんの身体に手を当てたまま思案に暮れていたらしいんです。

そうしたらどうなったと思います? そのおばさんが勝手に動き出したって言うんですよ。体のあちこちをグネグネさせて、奇妙な動きをし始めた。祖父はびっくりしてそれをただ見ていたそうです。で、しばらくしたら、おばさんの動きが止まった。そして、すっとそのまま立ち上がると「ありがとうございました。すごく楽になりました」と言ってすたすた歩いて帰っていったらしいんです。

祖父は驚いたそうです。そのおばちゃんに祖父は何もしてないんですから。それなのに、彼女は自ら勝手に動いて、自らで自らの身体を治してしまった。そこで祖父は、はたと気がついたんだそうです。これこそが理想のあり方なんじゃないか、と。

おねしょの少年は祖父が治療したことで、おねしょ癖は治ったけど盗癖が出てしまった。一方、足の悪いおばちゃんは、祖父が何もしていないのに、自分で勝手に動いて体を治してしまった。治療したら悪くなり、治療しなかったら良くなった。それならば治療なんてしない方がいいんじゃないかという話になるわけです。結局、これらのことを機に祖父は治療というものを捨てることになるんです。

病は治療するものにあらず

―治療を捨てる……、すると、野口晴哉はその後は何をしていたんです?

野口 祖父はそれ以来、自分の活動を「体育」と位置づけるようになりました。何かに依存せずに、自分自身で自分の健康を保てるような体を育てるような方向です。健康とは何か、ということと誠実に向き合う上では、治療から離れていかざるを得なかったんでしょう。祖父の術に依存しきっている患者たちの存在を前に、自分がいないと健康を保てない人たちをたくさん作り出してしまっていた、という思いもあったようです。治療の名人だったがゆえのことですね。

―なるほど。しかし、「体育」と言ってみても、それは一体、どういうことなんでしょう?

野口 一般的に「体育」というとスポーツを思い浮かべると思うんですけど、そういった人と競争して勝った負けたというようなものではありません。野口晴哉が強く意識していたのは「自然な生」のあり方です。とはいえ、「自然」という言葉は時代とともに意味するところが変わっていて扱いが難しいですよね。何が自然で、何が自然でないのか、何が作為で、何が不作為なのか、境界線は曖昧です。ただ、少なくとも祖父にとっての「自然な生」とは、人が何かに依存せずに、自分の力で生きて、生を全うするということだったんだと思います。そもそも人間という種はそうやって生きてきたのにもかかわらず、現代人というのは文明や科学、そして様々な観念、知識によっていつのまにか生き方を変容させてきたのだ、と。そして、そういう「自然な生」のあり方を取り戻すために求められるものが「体育」だったんだと思います。

―それは今日で言う「未病」や「無病」などの考え方に近いんですかね?

野口 そこは重要なポイントで、祖父の考えは未病や無病などとはまったく違うんです。それらの言葉は病を悪しきものとして、今風に言えばリスクとして捉えた上で取り除く、またはそれを未然に防ごうという意味合いで使われるものですよね。それは結局、治療のロジックなんです。病を敵視するからこそ、病が除去しなければならないものとなる。野口晴哉の考えは違います。野口晴哉にとって、病や体の変調とは全て肯定的に捉えうるものだったんです。

祖父が着目したのは生命の働きとでも呼ぶべき、ある種の無意識の運動系です。「全生」の考え方では人は生きて死ぬ。言いかえれば、人は死ぬまでは生きるようにできているわけですよね。生き延びようとしてると言ってもいいかもしれません。その生き延びようとする働きが生命の働きです。その働きを疎外すべきではないと祖父は考えたんです。

たとえば、どうして体に毛が生えているのかといえば、大切な部分を保護するためでもありますよね。開いたり閉じたりする毛穴は、汗をかいたり、体温調整をするためのベンチレーションの機能も持っています。あるいは、僕たちは体に必要のないものを取り入れた場合、吐いたり、下痢をしたりして、それらを体内から排泄する。皮膚が切れてしまった場合は傷から流れ出た血がかさぶたとなって患部を保護してくれる。そもそも血には体外に出ると固まる性質がありますからね。しかし、こうした働きは、どれも人間が意識的に作り出したものではありません。つまり野口晴哉は、病や体の変調というものも、基本的には無意識に働く生命運動の延長線上にあるものだと捉えたんです。

そうした生命の働きを活性化していくことができれば、人は何かに頼らずとも生きていくことができるはずだ、祖父はそう考えました。それこそが「全生」であり、本当の意味での健康なんじゃないか、と。そのようなコンセプトにおいて、祖父は体育家としての活動をその後の生涯にわたって展開していったんです。

―なるほど……。だとすると野口晴哉は病にはどう向き合うべきだと考えていたんでしょう?

野口 祖父は病とは治療するものではなく「経過」するものなのだ、と言っていました。治すべきものではなく、生命の働きを経て、過ぎるものなのだ、と。炎症を起こしたり、腫れたり、という症状も殺菌や患部を守るという働きであって、生きていくために必要な反応ですからね。もっと言えば、死に向かって生きていくのが生命である以上、老いや、死さえも、祖父にとっては肯定されるものでした。

講演を行う野口晴哉(晩年)

生命の働きを「誘発」する

―それはいわゆる近代医療が前提にしているような考えとはかなり異なるものですね。病や死というものは敵であり、可能な限り遠ざけるものである、といったような。

野口 言ってしまえば医療の究極の目標とは不老不死だと思うんです。死を遠ざける、または死なない生のあり方を目指す。これは野口晴哉の生命観とは真逆の出発点ですよね。基本的に医療というのは生命をコントロール可能な領域と捉え、より上位に人間が立つような視点で発展してきているように見えます。その点、祖父は自分の意思によって生命をコントロールできるなんてことは考えていませんでした。とはいえ、僕は西洋医学を否定しないで生きてきたつもりです。それによって救われる人もたくさんいて、どういう生き方を望むかはそれぞれの選択ですからね。

―しかし、さっき野口晴哉は人が自分で生きていけるように「体育」を志すようになったと言ってましたよね。それもまた自分の意思によって生命をコントロールすることではないんですか?

野口 それは全然違います。祖父にとっては自分の意思というものはさして大きな存在ではないんです。祖父が書いた「全生」に関する数々のテキストから読み取れるのは、生命至上主義とでもいうべき、生に対する圧倒的な畏敬の念です。「全生」は「全ての生」とも読めると僕は思っていて、つまり野口晴哉は、生命とは人間の意思によってコントロールしたり、支配できるような領域ではなく、人間というひとつの種よりもっと上位にあるものだと捉えていたんだと思うんです。

あるいはコントロールするのではなく、生命の働きを邪魔せず、それに身を任せて生きていくと言えばいいんでしょうか。筋肉にしろ心肺機能にしろ体の機能は使えば育っていくのだから、積極的に自然な流れに任せてその機能を使っていけば体が育っていく、もっと言えば生命の働きが育っていくわけですよね。だから、自分で自分を治すと言っても決して自分の意思で能動的にコントロールするとかそういうことではないんです。どちらかと言えば生命に対して受動的になるということでもある。少なくとも僕はそういう風に理解しています。

―すると「体育」とは一体何をすることを指すんでしょう。不介入こそが正しいのであれば、もはやすることがないじゃないですか。

野口 ある意味ではそうとも言えるかもしれません。ただ、祖父は介入それ自体を否定していたわけではもちろんないんです。生きているということは、それだけですでになんらかの介入でもあるわけですし、もちろん整体の技術も介入の一つなわけですから。

たとえば祖父が作り出したメソッドにおいて有名なものに活元運動というものがあるんですが、これはつまり身体の無意運動のことなんです。命の働きに自ら身を委ねるためのひとつの方法で、活元運動においては自分の身体が無意識に動いていくことが重要なのであって、意思で身体を動かすことが重要なのではない。意思による介入というのはその動きを誘発するところまでなんです。つまり、重要なのは介入の仕方と目的であって、それが体の変調を取り除くための介入なのか、不老不死のための介入なのか、それとも生命の働きが活性化するように誘導、誘発するための介入なのか、ということなんです。

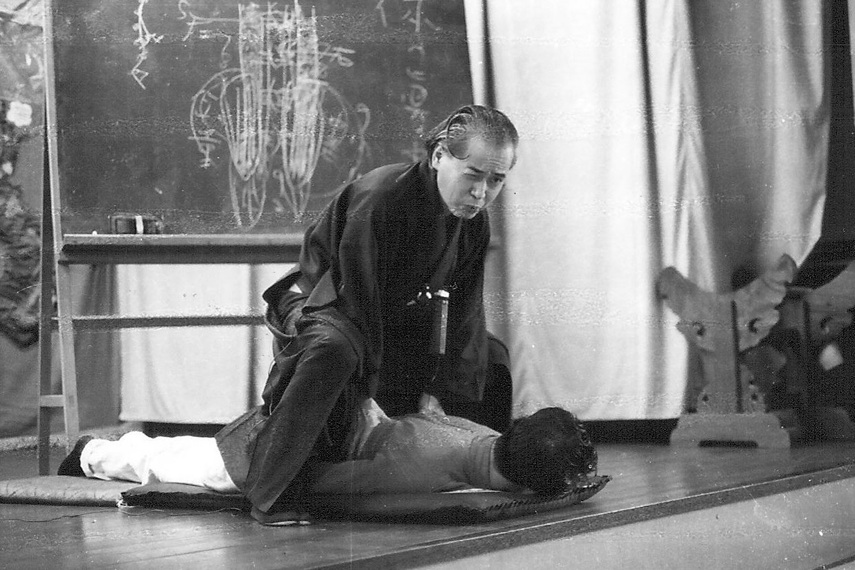

整体術の指導を行う野口晴哉

自分は整体の技術に関して語るすべを持っていないので別の例を挙げると、僕は自然派ワインが好きなんですが、そのコンセプトは「最低限の人為的介入によって醸されたワイン」というものなんです。その製造にあたって人間が行う介入や操作は最低限、つまりミニマム・インターベンション、ミニマム・コントロールが骨子とされている。アンチ・エイジングのような効能を持つ亜硫酸塩(酸化防止剤)の添加も当然行わない。しかし全くの不介入かと言うとそうではなく、葡萄がワインになるプロセスには絶対に人間の介入が不可欠なんです。

実際、造り手たちは葡萄や微生物を前に、栽培から醸造の過程でどんな介入をどの程度し、またはしないか、ということを選択するわけですよね。ただし、その際の主役はあくまで人間ではなく葡萄であり、微生物であり、もっと言えば発酵のプロセスだということです。こちらが考えることは、いかにすれば葡萄様、微生物様の発酵の働きを最大限に引き出すことができるかということ。これもまたひとつの誘発ですね。

そうやってできたワインは味わいはもちろんですが、酔い具合も心地よくて、翌日の負荷も少ないんですよね。まるで生き物のように日々変化し、最後は死んでいく。その様子は美味しい不味いを通り越して味わい深いものです。こうした自然派ワインの世界における造り手たちの自然や生命との向き合い方、介入のあり方にはとても共感していますし、野口晴哉の生命観にも通じるものがあるように思います。

ただ、こうした自然派ワインをはじめ、飲食品に関してミニマム・インターベンションのものを好む人は結構多いと思うんですが、そう人たちですら自分の生に対しては積極的に介入していたりするんです。それが不思議なんですよね。

〈MULTIVERSE〉

「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義

「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志

「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾