汝はいかにして“縄文族”になりしや──《JOMON TRIBE》外伝 ❷| 「タトゥーとは死のアートなんです」|精神科医・遠迫憲英

縄文時代のタトゥーを現代に創造的に復興する「JOMON TRIBE」。その壮大なプロジェクトに自らの身体を捧げる「縄文族」とは一体どのような人々なのだろうか。自身「縄文族」のメンバーである辻陽介が「族」の仲間たちに話を聞く。

サイドを刈り上げた長髪に、筋骨隆々の肉体、ノースリーブの袖と胸元から露出した皮膚を漆黒に覆い尽くすタトゥー。そのギラついた風貌はどう見たって常人ではない。東京の新宿を歩いていてもこれだけ目立つのだ。地元の岡山市では相当に浮いてるのではないだろうか。

その男の職業は、精神科医。JR岡山駅前でHIKARIクリニックという、日本で唯一フローティングタンクが導入された心療内科医院を運営している。名前を遠迫憲英という。その界隈では有名なクレイジードクター。ちなみに本誌においては創刊以来の連載執筆人のひとりでもある。

いきなり真打ち登場の感もあるが、この順序に他意はない。たまたま最初に話を聞けたのが遠迫だったというだけだ。僕は縄文族のメンバーのほとんどと知り合いではないが、遠迫とは2018年に沖縄で会って以来、ちょくちょく連絡を取り合ってきた。精神医療とサイケデリクス、さらには現代魔術のクロスオーバーを試みる遠迫は、僕の目にはさしずめ日本のヴィルヘルム・ライヒ(※)のように映っている。少なくとも、日本の精神医療の世界に遠迫憲英がいるという事実は、それ自体、この国にとって大きな希望のひとつだろう。

※ヴィルヘルム・ライヒ…オーストリア出身のフロイト派の精神科医(後にフロイトから破門される)。オルゴン理論という独自の理論を提唱し、1960年代のセクシュアルレボリューションに多大な影響を与えた。

岡山の名物精神科医はいかにして縄文タトゥーへと至ったのか。その経緯について話を聞いた。

遠迫憲英

「社会的に多数派の価値観に反抗精神を持ってこの仕事をしてきたという自負がある」

──遠迫さんは大島さんのタトゥーがファーストタトゥーですよね。きっかけはなんだったんです?

「昔からタトゥー入れたいというのは願望としてあったんですよ。それこそ菊地成孔さんが、タトゥー入れたいと思ってる人はすでに入ってる、みたいなことを前に言ってましたけど、そういう感じで。ずっといつか入れるんだろうとは思ってたけど、ようやくそのタイミングがきたなってなった時にネット上で大島さんに辿りついたんです。

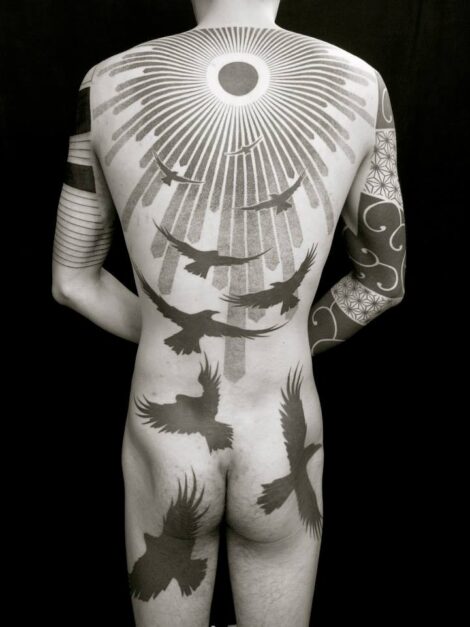

決め手となったのは、アポカリプトのホームページに掲載されている大島さんの作品の中にカルロス・カスタネダをダイレクトにイメージさせるようなデザインのタトゥーがあったことですね。太陽が中心に描かれていて、その周囲をカラスが飛んでいるというデザインで。あれがめちゃくちゃ衝撃的で、これはもうアートだと思いました。あの作品のシャーマニックな感じも一見して伝わってきて、あ、この人はトランスの人だなって思ったんです。

で、この人しかないな、と思い、すぐにメッセージを送って。その1、2週間後には入れてたと思う。まずは腕からでしたね」

遠迫が衝撃を受けたといいう大島の作品

──縄文タトゥープロジェクトの存在を知ったのは?

「最初に行った時に大島さんから縄文タトゥーの話を聞いて、すぐに理解しましたね。もともと僕はタトゥーを入れるならトライバルなものがいいなとは思ってたんだけど、たとえばポリネシアのタトゥーを僕が入れるということの意味合いが自分の中では掴めなくて、あまりピンときてなかったんです。その点、縄文タトゥーというのは、日本人というか、日本に住む人の土着的なカルチャーの遺伝子を継承するもので、大島さんがあのタイミングでそういうことをやっているということの意味も含めて非常にすんなり理解できました。自分にとってもアイデンティティを考えた時に整合性が取れたので、是非やりたい、と。それが全身にタトゥーを入れる踏ん切りのきっかけになったかもしれないですね」

──そもそも遠迫さんがタトゥーを入れたいと思ったきっかけはなんだったんでしょう?

「単純にロックスターが入れてるタトゥーとかにかっこいいなって憧れる10代の頃があって、基本的にはそういうのが原動力にはなってると思いますね。ただ自分の中で結構大きかったのは『JM』って映画。あの映画に元BLACK FLAGのヘンリー・ロリンズがレジスタンスたちを助けている医者として出演していたんですけど、医者なのにタトゥーが入りまくってて、あの感じにめちゃくちゃ憧れたんですよね。

それこそ僕も(アインシュテュルツェンデ)ノイバウテンとかがすごい好きだったので、ヘンリーがノイバウテンのマークのタトゥーを首の後ろに入れているのとか見てめちゃくちゃかっこいいと思ってました。こういう医者がいてもいいよな、と。自分のロールモデルになるようなカッコいい存在として、ずっとあのイメージを保持していて、だからあとはタイミングだけだった感じですね」

──ノイバウテンのあのマークは、あれ自体、縄文的な想像力を喚起するところもありますしね。とはいえ、日本ではまだタトゥーが受容されているとはいえない状況です。とりわけ医師というのは市民との信頼関係が割と求められやすい職種でもある。タトゥーを入れるにあたって葛藤はなかったんですか?

「実はそこに対する葛藤はほとんどなかったんです。そもそも僕が対象にしている患者さんたちは、基本的には社会的に弱者と呼ばれる人々がほとんどなんです。貧しかったり、社会にうまく適応できなかったり、いろいろな事情があって精神を病んでしまっている人たちがほとんど。そういう患者さんたちを対象に仕事をしている自分もまた、基本的にはそうしたマイノリティにシンパシーやエンパシーを感じるタイプの人間で、そもそものところ自分自身がアンダーグラウンドな人間だという自覚もずっとあります。

それこそ僕は中学生の頃からハードコアパンクのライブに通っていたり、そういうマイノリティのコミュニティの中で生きてきたところもある。だから、マイノリティであることに違和感もないし、社会的に多数派の価値観にある意味では反抗精神を持ってこの仕事をしてきたという自負もあるんです。それこそ生活保護の人ばかりを相手にしていたりね。

むしろそういう立ち位置にいる医者の方が分かることが多いんじゃないか、と思っているところもあって、それを理解してくれる人はずっときてくれるし、そういうことを求めない人、いわゆるステレオタイプなお医者さんを求める人には元から毛嫌いされてました。それはタトゥーを入れる前からずっとそうで、だから、あらためて気にすることでもなかったんですよね」

HIKARIクリニックのフローティングタンク

そう語る遠迫の体は現在、首上、手の甲、腹部のみを残してほぼ全領域が黒々しいタトゥーで埋め尽くされている。胸部のみベルリン在住のジオメトリック・タトゥーイストであるKenji Aluckyの作品だが、それ以外の部分は全て大島の手によるものだ。「一応、完成してしまったんで、今はちょっと寂しさがあるんです」と苦笑するこの筋骨たくましい男が、現在の日本でもっとも広いタトゥー面積をもつ医者であるということは、ほぼほぼ間違いない。コンセプトは「サイバー縄文」。太古の縄文文様にインスパイアされながら、それを近未来的にアレンジしたという遠迫のタトゥーは、まさしくネオトライバルと呼ぶにふさわしい、超時代的な作品だ。

ところで、せっかく精神のプロフェッショナル、それも全身タトゥーの精神科医と話しているのだ。是非とも聞いてみたいことがあった。タトゥーの持つ精神医療的な作用についてだ。

「僕の理解としてはタトゥーとは死のアートなんです」

──精神分析家のジャック=アラン・ミレールは、自分の身体を統合したものとしてイメージできない精神病の人にとってタトゥーやピアッシングがその寸断された身体を束ねるものとして機能するのではないか、というようなことを言っています。臨床の現場でいろんな患者さんを見てきた遠迫さんとしては、タトゥーがもつ精神医療的な効果についてはどうお考えですか?

「効果は確実にありますね。まず自分の体験についてを話せば、大島さんにタトゥーを入れてもらっている時、自分でお願いしていながら、なんでこんな痛いことをわざわざやっているんだと我にかえる時が何度かあったんです。すでに入れ始めちゃってて後戻りができるわけでもない。そういう時に、そもそもなんでこれを自分がやらなきゃいけなかったかっていう出発点に立ち返ったんですよ。

そこで気付いたのは、自分自身ずっと、理解したり分かったりしただけでは解決することのできないある種の痛みのようなものを抱えてきたということでした。同時に自分には、それをちゃんと腑に落としたい、というか、その痛みを自分のものとして置いておきたいという衝動もあった。僕は過去にすごいつらい体験をしたことがあって、そのトラウマを自分として解決するためにはこういうことをやらざるを得なかったんだなって気付いたんです。そういうふうに思った時に、まずはこれを最後までやってみようと思えました。

それはおそらく自傷行為を常習的に行なっている女の子たちとも近いように感じています。つらくてしょうがない時に自分の体を傷つけずにはいられない時がある。ある種の怒りのような情動をそうでもしないと解消できないということがある。『彼女たちの気持ちが分かった』と言いきってはいけないけれど、でも、結構近い感覚を得た気がして、なるほどな、と思ったんです。

だから、タトゥーを入れて以来、臨床もすごく変化しました。多分、普通のお医者さんの場合、自傷行為をする女の子が患者で来た時に、必要以上に心配したり、あるいはそういうことをやっちゃいけないよっていうような言外のメッセージを送ったりすると思うんですよ。いかにそれをさせないようにするかという意識にどうしてもなってしまう。ただ、それが伝わることで逆に状態を悪化させてしまうことがあるんです。

彼女たちからすると、そういうわけじゃない。死にたいわけじゃないんです。イライラして仕方なくてやっているわけで、むしろ生きたいからこそそれをやっていたりもする。そのことが分かるようになったので、患者さんに自傷癖があるって言われた時に、一応、心配する素振りは見せるけど、そのことについてネガティブなメッセージを出さないようになりました。どんな風にやったの? どんな感じになったの? へえ、いいんじゃない、みたいに割と肯定的なメッセージを送れるようになったんです。すると、患者さんもまた次からも安心して病院に来ますよね。で、来ている間にしなくなる。その行為をある種のアーティスティックな行為として認めてあげることで、症状が落ち着いたりすることもあるんです」

──リストカットも様式化されていないだけでボディモディフィケーションのひとつとも言えますしね。リストカットを常習的にやってる人に対して、身体改造やタトゥーなどの話をすることもあるんですか?

「あります。そんな風にカルチャーと結びつけて話をすると、若い患者さんだったりはネット検索して調べるんですよね。で、その中で僕の情報に辿り着いたりもする。自分の担当医がこんなタトゥーを全身に入れてるんだ、みたいな。そういうことを知るだけで色々な問題が解決したりすることもあるんです。患者さんのピアスが前より増えていたりした時も、僕なら「いいね」「かっこいいじゃん」って褒めます。そうすると、ちょっと違った方向に向かうようになる。今までは分かってもらいたいけど分かってもらえなくて、やや後ろ向きに生きていたのが、すごく適応的になったり、もっとハッピーになるために次にどうしようかなと、前向きに生きるようになっていく。結果的には病院を卒業していく。まあ、実際に僕はリストカットにしてもピアスにしても悪いとは思ってないですからね。あれはあくまでも表現形の一つですから」

──しかし、なぜある人たちに限って、リストカットや身体改造、あるいはタトゥーへの激しい衝動に駆られてしまうんでしょう?

「一概には言えないですが、最近ちょっと思うのは、トラウマのフラッシュバックに対する対処行為としてのリストカットというのがある、ということです。それは多分、人類史上、人間がずっと行なってきたことだとも思います。たとえば現代であれば親に虐待されたとか、昔なら自分の身近な人間が獣に食い殺されたとか、そういう体験は必ずトラウマ的体験でもあって、そのトラウマに対処しようという時に、身体を傷つけることで喪失感を埋め合わせていたのではないか。そういうことを本能的にやってたのではないか。そう思うんです。ある種の自己治癒的な行為として身体改造というものが行われてきた側面もあると思ってます」

──どこかフロイトのいう「反復強迫」を連想します。かつて得た痛みの体験を、痛いにも関わらず、反復的に繰り返してしまう、それによってむしろ落ち着きを得る、というような。

「死の本能ですよね。基本的に人間は生きようとする、生の本能に突き動かされているのだという理解をする人に対し、実は一方に死の本能も存在していて、そこに自傷行為のようなものがあると考える人がいる。僕は後者なんです。それはメメントモリの問題でもあって、人間がリアリティをもっていきいきと生きる上では死を身近に感じるしかないところがある。タトゥー好きの人はおそらくそれを前意識的にか無意識的にかやってるんですよね。

だから僕の理解としてはタトゥーとは死のアートなんです。死を身近に感じることをよしとする人たち、死ぬ覚悟が普段からできているよという層が一定数いて、そういう人たちのためのアートなんだと思いますね」

──確かにタトゥーを入れるという行為には死をうっすらと纏うような感触がありますね。

「そう、その声明みたいなところもあって。それはタトゥーを入れないと分からないことだろうなって思ってます。この前もタトゥーを入れてない人に『なんでタトゥー入れたんですか?』って聞かれたんですけど、タトゥーを入れるということの意義については客観的に説明することができない部分が多いんですよ。大島さんもよく言いますよね。タトゥーを入れた人は自分のことを客観的に叙述できない、と。それは入れられた人の言語能力の問題というより、体験自体の問題としてあるような気が僕はしていて、というのも、タトゥーを入れている最中は自分を客観視して見ることができないんですよ。純粋に『いまここ』を生きる存在になってしまうんです。

ただ、それがタトゥーを入れる醍醐味でもあるんですよね。瞬間に埋没して、客観的な視座に関心をなくしてしまう。リアリティが極めて濃い状態。それがタトゥーの最高の面白さでもあって、ドラッグに近いところでもある。そして、それはタトゥーという行為を他人に説明することが不可能である理由でもある。多分、ワンポイントくらいでは分からないところかもしれないですけど」

この話は当事者の一人として、僕も非常に納得がいった。タトゥーとは純粋な体験としてしか存在しえないものであり、だからその行為を言語化し、叙述することが難しい。仮にしたとしても、どこか嘘になってしまう。それはかのジョルジュ・バタイユならば「非-知」と呼んだであろう、認識することが困難な非言語の領域に属する「知」なのだ。すると、そうした語りえぬ「知」をかすがいに繋がっている縄文族とは、さしずめ「明かしえぬ共同体」(©️モーリス・ブランショ)ということだろうか。そう考えると、自分がなにやら極めて怪しい秘密結社に属しているような気持ちになってくる。

「あともう一つ、こういう風に全身規模でタトゥーを入れてると世間的には明らかに異物として扱われるわけですよね。埒外の存在になる。ただ、埒外にあえて身を置くことで、見えてくる世界もあるんです。そこにあえて身を投じることの面白さがある。その点、精神疾患を抱えている人も一般的なコミュニティに適応できず、埒外に置かれてしまってる場合が多いんですよね。そういう人たちにコミットしている自分としては、自ら埒外になることには大きな意味がある。あるいは、元々自分はそうだったということをあらためて確認できたりもするんです」

遠迫憲英

遠迫はそう語り終えると、握りしめたロング缶からストロングゼロのケミカルな液体をグッと喉奥へ流し込んだ。埒外に身を置き、埒外の者たちに「死」を処方する、異端のドクター。あるいは、その「死」は人間にとっては毒かもしれないが、その毒なくしては、人間の生の煌めきは途端に精彩を失し、鬱々とした健康優良児ばかりが世に蔓延ることになってしまうだろう。メメントモリ。医術と魔術の境界線上に立つ遠迫憲英は、日本のヴィルヘルム・ライヒであると同時に、「モダン・プリミティブズ」を額面通りに体現する医学界のファキール・ムサファーでもあった。

ちなみにこれは全くの余談だが、遠迫の足の甲のタトゥーが完成した際、その写真を大島がInstagramに投稿したところ、プチ炎上が起こったという。格闘家でもある遠迫はその時、足の指先を怪我していて、爪が内出血で黒ずんでいた。その爪を見た外国人フォロワーたちが一斉に「爪が汚い!」「disgusting!」と発狂し始めたのだ。身体の自治権について敏感なはずのタトゥーフォロワーも、爪の手入れ不足についてはどうにも我慢がし難いらしい。「余計なお世話」もここまでくると笑えてくるが、かくいう自分も別のどこかでは誰かの爪先に目くじらを立てているのかもしれない。寛容とは一体なんなのだろうか。あらためて考えさせられる。

disgusting!

文/辻陽介

✴︎✴︎✴︎

辻陽介 つじ・ようすけ/1983年、東京生まれ。編集者。2011年に性と文化の総合研究ウェブマガジン『VOBO』を開設。2017年からはフリーの編集者、ライターとして活動。現在、『HAGAZINE』の編集人を務める。『BABU伝—北九州の聖なるゴミ』を弊誌にて連載中。

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義