逆卷しとね 『ガイアの子どもたち』 #01 序論「巨人と/をつくる──涯てしない“わたしたち”の物語」

制作とは、作品とは、展示とは「誰」のものなのか。学術運動家・逆卷しとねが毎回異なるゲストと共に、オリジナルなクリエイターという“古いフィクション”を乗り越え、「動く巨人」と共に行う制作という“新しいフィクション”の可能性を考察する対話篇。第一回となる序論では、港千尋氏の翻訳文盗用問題から、近代的な「作者性」を再考する。

港千尋氏の盗用問題を生んだ美術業界の「なれ合いの風土」

昨年10月に刊行されたAKI INOMATAさんの作品集『AKI INOMATA: Significant Otherness 生きものと私が出会うとき』(旧版、美術出版社、2019年)に、写真家であり美術評論家でもある港千尋さんが寄稿した文章が物議を醸した件を覚えていらっしゃるでしょうか。すでにお忘れの方も多いと思うのですが、同寄稿文において港さんは、科学史家であり、近年は共生の思考実践を大胆に展開しているダナ・ハラウェイの訳文(高橋さきの訳 http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3102)を盗用しました。ハラウェイの原文をまるで港さん自ら訳した上で引用したかのように装っていた、というその具体的な内容については、すでに当事者間で事実認定されています。詳しくは美術出版社さんのHP(https://www.bijutsu.press/4209/)をご覧になっていただきたいのですが、文章をものする人間としてはありえない軽率さ、杜撰さ、敬意の欠落には戸惑うばかりです。

それにひきかえ、美術出版社さんの対応は完ぺきだったと僕は思います。出版業界では今回の件に類するケースも多々あると聞き及んでいますが、ほとんど訴えた側の泣き寝入りに終わるようです。そのような業界の事なかれ主義に鑑みると、当事者を交えて盗用の事実認定に至り、謝罪文を出した美術出版社さんは、今後の出版業界の範例となってしかるべき対応をとった、と僕は心強く思っています。

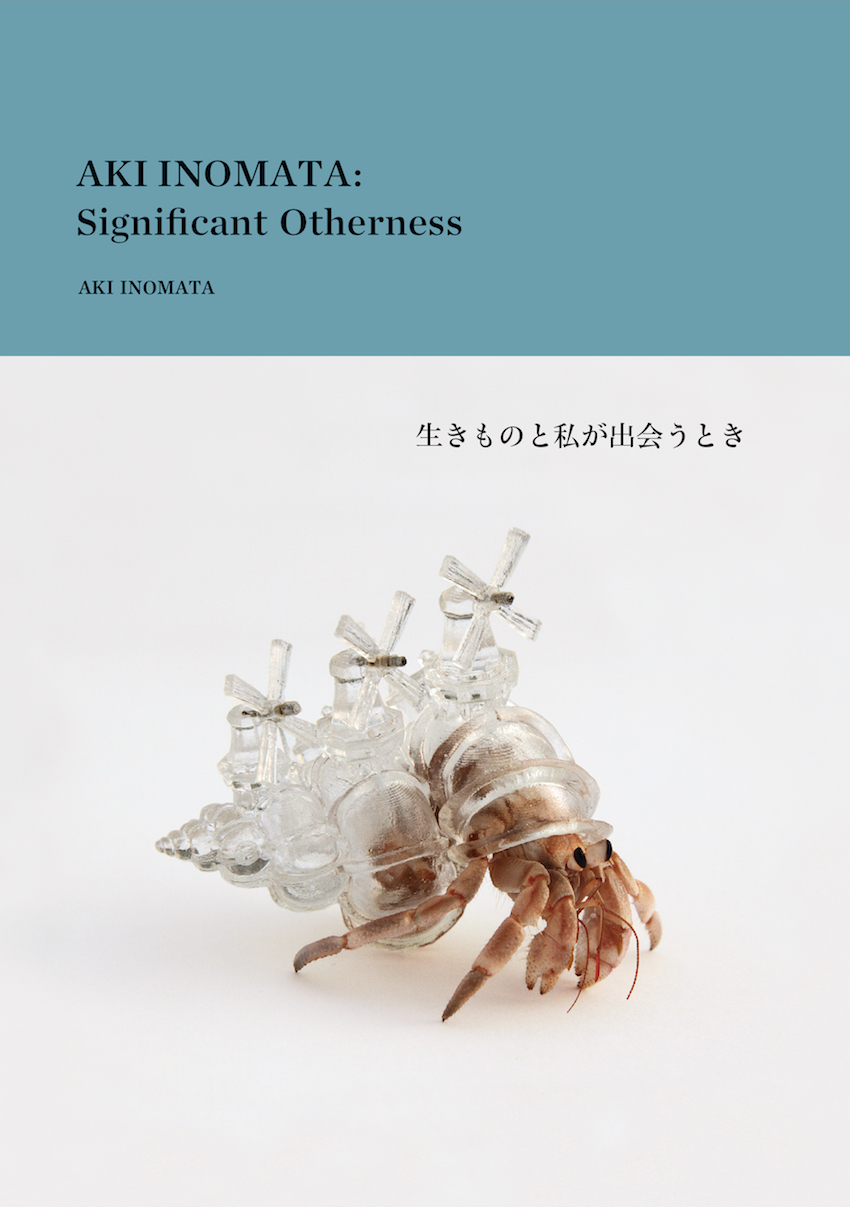

精魂込めてつくられた同作品集の改訂新版【Fig.1】はこの4月に刊行されました。僕が書くといかにもステマっぽくなってしまうのが気になりますが、後段で述べるように、INOMATAさんの作品群は今回のプロジェクトの着想源のひとつだということもありますので、ここで紹介しておきましょう(https://www.bijutsu.press/books/4280/)。

Fig.1 『AKI INOMATA: Significant Otherness 生きものと私が出会うとき』 (https://www.bijutsu.press/books/4280/)

都市を模した3Dプリンタ製のヤドを背負うヤドカリ、フランス語を習うインコ、裁断されたブランド物のドレスで蓑をこしらえるミノムシ、イヌの毛とヒトの毛の交換、アサリの成長線のレコード、アンモナイトのCTスキャンデータからつくられた殻に収まるタコ、現代木彫作家ビーバー、ジョージ・ワシントンの肖像を象った真珠が埋めこまれた母貝……。本来、十和田市現代美術館での個展開催(2019.9.14-2020.1.12)を機に出版された同作品集ですが、今回の改訂新版には、いくつか変更点があります。全面的に文面に修正が加えられ、冒頭の展示写真が数枚増え、奥付のクレジットもより詳細になっています。しかし注目すべきは、INOMATAさんのドローイングが新たに収録されている点でしょう。展示の配置、各作品の制作メモ、そして実現しなかった新作の構想の物質的痕跡。本稿の最後でも触れることになりますが、INOMATAさんの作品は生きものを相手にしているために、必然的に制作のプロセスに焦点が当たることになります。たとえば、代表作であるヤドカリ連作【Fig.1】では、「世界各地の都市から都市へ、移り住むように引っ越しを繰り返していくヤドカリ」に、土地や場所の「意味や定義は絶えず変化していく」さまが重ねられています(37)。加えて、INOMATAさんの制作のプロセスは、自然と文化の境界が揺れるプロセスでもあります。「「つくる」行為は、人間に特権的なものではない。たとえば、《girl, girl, girl…》に見られるミノムシのミノ作りを、私は「テクノロジー」として捉えている」(112)。カニのハサミやエビのフィン(尾びれ)は自然のなかでつくられた文化なのではないのでしょうか。道具を使う人間と道具を身体化した生きものたちのあいだに本当に断絶はあるのでしょうか。そして生きものにも制作する能力があるとすれば、人間がつくるアートは、それ自体自然でも文化でもないなにかなのではないでしょうか。生きものたちをめぐって描かれた、作品以前と作品未満、そして作品の展示の構想を図示するドローイングは、制作がどこから始まりどこで終わるのか、そして制作は誰が行うのか、制作は文化なのか自然なのかどちらでもないのか、という問いをいくつも谺させているように思えます。もしかしたらドローイングが作品集の体幹となっているのかもしれませんね。制作のプロセスというテーマは後ほど詳しく見ていくことになります。

さてずっと楽しい話をしていたいのですが、盗用の件に話を戻しましょう。港さんの盗用を見つけたのは僕でした。僕は今年本厄なんですが、見つけたのは昨年12月のことです。つまりは、僕の本厄は1か月前倒しで始まったようなものですね。ハラウェイの著作群を専門としており、被盗用翻訳物にも微力ながら協力したという経緯もあり、港さんの文章を一読して盗用だとわかってしまった。しょうがない。それ以後、僕はSNS上で最近まで批判を展開していたわけです。

糺しておかなければならないことがあります。HPに掲載されている出版社の謝罪文では、かなり厳密に引用の範例が示されているためでしょうね、SNSの反応のなかには港さんがアカデミズムの作法に違反したかのように捉える向きもありました。しかし文章にはアカデミック・ライティング・マニュアルの形式に即した論文[1]から、自由闊達なエッセーまで実に幅広いジャンルがあるわけで、港さんの落ち度は、論文の形式やアカデミアの慣習に不案内だった、という点にはないのです。実際、僕が書く文章は論文と強弁するには厳密さを欠いたものも多いですし、僕にはそんなことに文句を言う資格もない。港さんの行為のなにがダメだったのかと言えば、それはアカデミズムの作法に反したからではなく、出版のルールを無視したから、ありていに言えば著作権法に違反したからです。[2] 他人の仕事と自分の仕事を分ける、というのはものを書いて公開する人間にとってみれば当たり前のことです。たとえば誰でも知っていることわざや南北戦争開戦の年号だったら出典を示す必要はありません。けれども、独特な解釈や地道な調査に基づく他人の仕事を、あたかも自分の仕事のように偽ってはダメでしょう。簡単な話です。最低限、文章の中で「論文和訳名(高橋さきの訳)」を記していればこんなことにはならない(ふつうは、読者が出典まで楽にたどり着けるよう、収録されている雑誌名、号数、出版社、ページ数も書きますけど)。

港さんの声明文を読む限り、港さんには未だになにが問題なのかという根本的な認識がない、あるいは考えたくはないですが、盗用の責任が自分にあることを拒否しようとしているように見えてしまう(https://www.bijutsu.press/4231/)。それはもうどうしようもないのでまあいいでしょう。問題は世間には港さんをかばう人がいることですね。港さんを責めても仕方ないじゃないか、あとは当事者にお任せすればよい(当事者の苦労が想像できないのでしょうね、というか当事者って誰なんでしょうか)、という美術関係者からの日和った意見もぽつぽつと出てはいるようですが、それは港さんのためにはまったくならないし、後続の美術批評家たちや美術家たちのためにもならない。港さんは、第52回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナーを務め、学生にものを教える立場にある美大の教授であり、あいちトリエンナーレ2016ではディレクターに就任、美術作家のキャリアを左右するさまざまな審査に携わってきた人です。美術業界の模範となるべき人でしょう。それでいいのでしょうか。

港さんに責があるのは当然のことでしょう。けれどもそれ以上に、美術業界に蔓延する、批判の欠落したなれ合いの風土が今回の一件を生んだようにしか僕には思えない。つまり僕が批判しているのは、政治家のように遠いところにいる人たちに対しては罵声を浴びせ続ける傍ら、後進を育てる立場にありながら身近な問題であるはずのこの件には沈黙を貫いている、多くの評論家、美術関係者、研究者です。一部この問題を真摯に捉え、今後の業界のあり方に踏み込んだ発言をされている方々がおられるというのは救いです。しかし港さんのあの声明文を読んでもなお、まともな批判ができないような方々がこの国で研究や書きものを日々やっている状況に、僕は強い不安を覚えざるを得ない。もしかして自分が同じようなことを常日頃からやっていて疚しさを覚えているがために、沈黙したり、筋違いにも港さんのこれまでの業績を讃えたりしているのではないか。そうではないことを心より願います。まずは著作物や翻訳物はその仕事をした当事者に帰属するという著作権の原則をしっかり肝に銘じてほしい。SNSのような公的な場で、立場を悪くしたくないという保身は、(立場などそもそも持たない僕からすると実にくだらないのですが)まあわからないでもないです。肝心なのはポーズではなく実践ですよね。具体的には、教育現場で本件を教材としてとりあげてちゃんと批判したり、港さんに面と向かって問いただしたり、仲間である書き手や教え子が杜撰なことをしていたら即座に叱責したり、編集者なら上がってきた原稿に出典は記されているかチェックして、危なそうな記述だったらどんな大物であれしっかり指摘する、場合によってはボツにする、ということです。こういうことが普段からできていればきっと起こらなかった問題でしょうね。権力者って本人に自覚がなくても、まわりの人間が勝手につくるんですよ。それがありありと感じられる事象でした。

とはいえですよ、今回の直接の被害者である高橋さきのさんはどうか知らないけれども、僕はそこまで胸を張れる清く正しい人間でもないから、どうせ著作権法に反するようなことをするなら、もっとおもしろいことをやってほしい。港さんには書き手としての基本的な能力が欠けている。ただそれだけの、あまりにも常識的な非常につまらない話です。行いがそもそも小さすぎるし、著作権について啓蒙する(なんて嫌な言葉でしょうか)意義など、僕には些かも見いだせない。ものを書くなら、そのぐらいのことは知っておいてほしい。

「巨人を僭称すること」と「巨人の肩の上に立つ」こととのあいだに横たわる倫理的な距たり

Fig. 2 論文検索エンジン「Google Scholar」のポータル。「巨人の肩の上に立つ」。

さて、つまらない話はこれくらいにして、今回の対談企画の問題設定に移りましょうか。以前、ハラウェイのインタヴューの翻訳の仕事を一緒にさせていただいた編集者の辻陽介さんから、今回の件に関して対談を組みませんか、と提案を受けたのが始まりです。でも正直、著作権は常識の範疇にあるものなので、わざわざ場を設けてまで語る意味はないだろう、と僕は思ったんですね。常識がわからない人や常識をおもしろくぶち破ることのできない人にいくら説教をしても意味がない。ライティング・マニュアルはすでに山のように出回っているし、出典が示してあるちゃんとした読みものを読んでいれば、「お、これもおもしろそうだな読んでみよう」と文中に出てくる出典を手繰る。自然と身につくことなんですよ。

けれど突き詰めて考えていくと、僕が港さんの行為に対して憤ったのは、彼が著作権法に違反したからではないということがよくわかった。なにかを書くことという営みはひとりでは絶対にできないことなのに、港さんはあたかもひとりでやっているかのように振る舞ったことに、僕は怒りを感じていたんですね。「巨人の肩に乗って立つ」【Fig. 2】というシャルトルのベルナルドゥスという12世紀フランスのネオプラトニストに由来する格言がありますが、今までなにかを書いてきた人たちの先行する業績の上にしか書き手は立つことができない。新しくなにかを書くということは、その程度のことでしかないという戒めでもあり、その程度のことなんだけどなにかおもしろいことを書くためには巨人がいなければならない、という必要条件でもあります。ただし現代の巨人は、古典主義時代のように所与のものではなく、書き手が自分で小さなピースを集めて組み合わせてつくることになるでしょう。たとえばトマス・ホッブスのリヴァイアサン【Fig. 3】みたいな細部の寄せ集めから構成された巨人をですね。この際、「進撃の巨人」のレゴでもいいですけど。この観点からすると港さんのやったことというのは、著作権法違反であると同時に、先行する他人の業績を無視するという、巨人の肩に乗ることの拒否であり、むしろ知ってか知らずか自らが単独で巨人であることを読者に対し誇示するような愚かな行為であるように思える。すべてをひとりでゼロからやり遂げたと偽るのは、書き手として傲慢なわけですよ。

Fig. 3 トマス・ホッブス『リヴァイアサン』の扉絵より(modified by Chris Tolworthy https://www.flickr.com/photos/66351465@N00/13888108157)

そもそも今回の盗用の件のメインキャストであるダナ・ハラウェイは、HAGAZINEさんに翻訳・掲載されたインタヴューで、次のように語っているんですよ。

だから引証に対しては意識的にちゃんと注意を払っています。わたしには、論文を書いたり講演をしたりするときにひと通り確認するちょっとした決まり事(protocols)があって、なにかとても大きなことを見逃していないか確認するよう努めたり、最低限そうですね、どんな仕事でもどの程度まで協働作業であるかということを読者や聴衆に対してはっきりさせておこうと努めているんですね。そういうことには細心の配慮をしています。(https://hagamag.com/uncategory/4293)

ハラウェイの著作はどれも註が豊富なんですね。それは学術研究に携わる人なら先行研究や示唆を与えてくれる文献がないと書けないので、まあ当たり前のことでもあるんですけど、ハラウェイの場合はちょっと違っていて。なにが違うかというと、ハラウェイは協働研究を思考と政治の実践として展開している人なんです。有名無名問わず、地位も問わず、自分が影響を受けた人の著作、メール、立ち話の類まで正確に言及する。彼女自身、生物学から人類学、科学史、文学、労働運動などなど多岐にわたるフィールドを横断するので、すべてに知悉しているわけではもちろんない。所詮、一個人ですから、目配りにも限界がある。限界があることを自覚しつつも、できる限りそれぞれの専門家から学んだことを問題設定に即して正確に記し、それらの部分どうしのつながりから出来上がってくるネットワークをつくる。このネットワークがハラウェイの著作として結実しているんです。ハラウェイの著作に出てくるあやとり、サイボーグ、伴侶種といった形象は、ただのメタファーや概念なのではなく、ハラウェイの執筆活動において政治的な集合体を形成する実践であり、その著作自体がそのような形象なんです。[3] 僕が頭にきたのは、巨人であることを自ら僭称しているかのように見える港さんの盗用行為と、さまざまな協働研究者と共に巨人を継ぎ接ぎしてつくっていくハラウェイの実践との隔たりがあまりに大きいからです。僕が盗用の件に感じていたのは、著作権の問題ではなく、「あなたハラウェイのことをまったく理解していないでしょ」という怒りですね。

そういうことをくどくど考えているうちに、巨人を僭称することと、巨人をつくってその肩に乗って違う景色を見ようと試みることとのあいだに横たわる倫理的な距たりは、書くことや研究に限定されるものではない、と僕は思うようになったんですね。つくる行為全般、ひとりではできないことだろうと。それは今回の案件の舞台だったアートの世界もそうだろうと。

独自の創造性をもつ美術作家というフィクション

新しいなにかをつくる、今まで誰もやったことのないことをやる、自分にしかできないことをやる、というのは少なくとも初期近代以降、制作にかかわる人はみんな考えてきたことですよね。確かにどの作品も厳密にはその人が精魂込めてつくったものだし、コンセプトから、マテリアル、デザインに至るまで、またとない作品であるはずですよね。でもこれは近代の呪いみたいなものかもしれない。新しい、そして他の誰にもできないことをやってこそ一人前のクリエーターである、という呪い。「天才」や孤高の独創的作者という概念は、ギリシャ・ローマの古典芸術を乗り越えようとした近代にとって必要なフィクションだったのかもしれないけれども、複製技術の誕生を経由して、DIY専門のショップやパーソナル・ファブリケーション用の機器のような技術的条件が整い、美術史も整理されてコンセプトも出そろい、制作の技量も横並びになりつつある現代においては、個人の技術的な卓越や独自の発想では作家として突き抜けることができない。そういう時代に鑑みて、作家主義はそれほど重要なフィクションだとは思えないんですね。

独自の創造性をもつ美術作家というフィクションをなお堅持するとしても、実際問題、現代においてまたとない作品をつくるためには想像力の煌めきよりも綿密なリサーチのほうが重要度は高いでしょう。技術的知識、美術史、コンセプトの先行例、類似の試み、カリカチュアやパロディの対象、社会的情勢、最適の素材、展示の条件、などなど。リサーチの過程で多くの専門家や動物、技術、環境の力を借りるでしょう。だからどうあがいても、美術作家も自分がその肩に乗るために巨人のピースを集める営みから決して無縁ではないと思います。巨人をつくる過程には、すでに他の作家が作品化していて、自分の作品には組み入れることが叶わなかった、捨てなければならなかったアイディアも含まれているでしょうね。あるいは、制作過程で技術的に実現しなかったアイディアも含まれるでしょう。作品をつくるための肥やしになったものだけではなく、作品の構想から排除せざるをえなかったものに対する喪の作業も巨人の一部を成していると言えるかもしれない。賑々しいピースと死屍累々でできた巨人に乗るというのが、現代美術家の実態にふさわしいフィクションなのではないでしょうか。

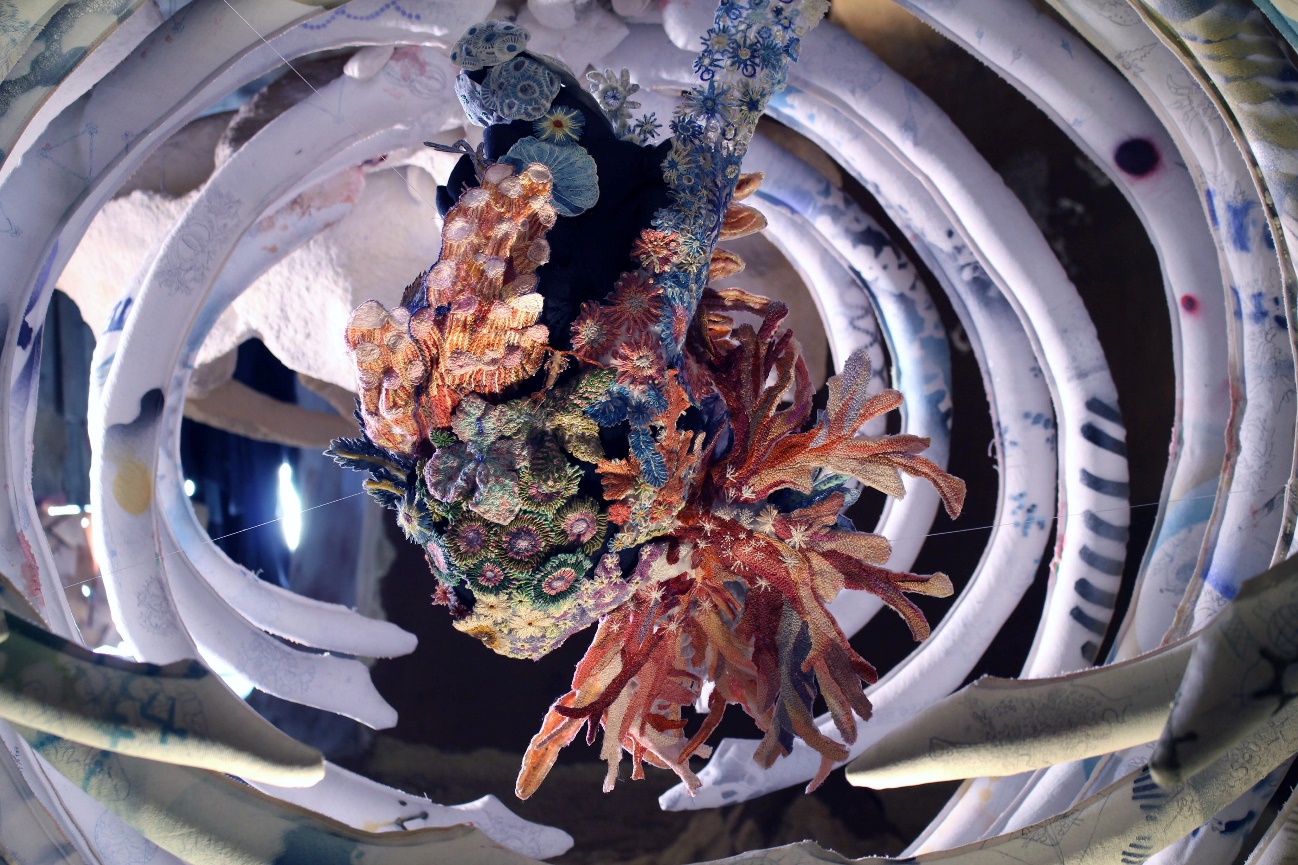

たとえば大小島真木さんの連作《鯨の目 Eyes of Whale》(2018-19)は、以上で述べたような協働的な制作行為に伴って「動いていく巨人」の具現化であり、大小島さんの作者性はその巨人の肩に乗っているような印象を(あくまで直観的にですが)抱きます。【Fig. 4】は瀬戸内国際芸術祭2019への出品作である《言葉としての洞窟壁画と、鯨が酸素に生まれ変わる物語》全体のなかでも、鯨の心臓に相当する部分なのですが、これは総勢15名ほどの粟島住民がつくった、珊瑚を模した刺繍なのだそうです。群体を形成する刺胞動物や褐虫藻を始め、多くの海洋生物の住処となっている珊瑚は、ハラウェイが陸上の地衣類に比肩する存在としてとりあげる、モデル共生生物でもあります。《鯨の目》連作の発想源となった、海上から深海に至るまで垂直的な複数の生態系をつくりあげる鯨の死骸を思えば、協働制作によって編まれた共生体の珊瑚がこの作品の心臓部で鼓動しているのも納得できます。

Fig. 4 “Coral Heart 珊瑚の心臓” 《言葉としての洞窟壁画と、鯨が酸素に生まれ変わる物語 Cave Mural as a narrating the story and story of whale being reborn as oxygen》: Projected by Maki Ohkojima and Warli brothers (Mayur & Tushar & Vikas)の一部。 Photo: Shin Ashikaga

《鯨の目/Eyes of Whales》2018-19のトレーラー

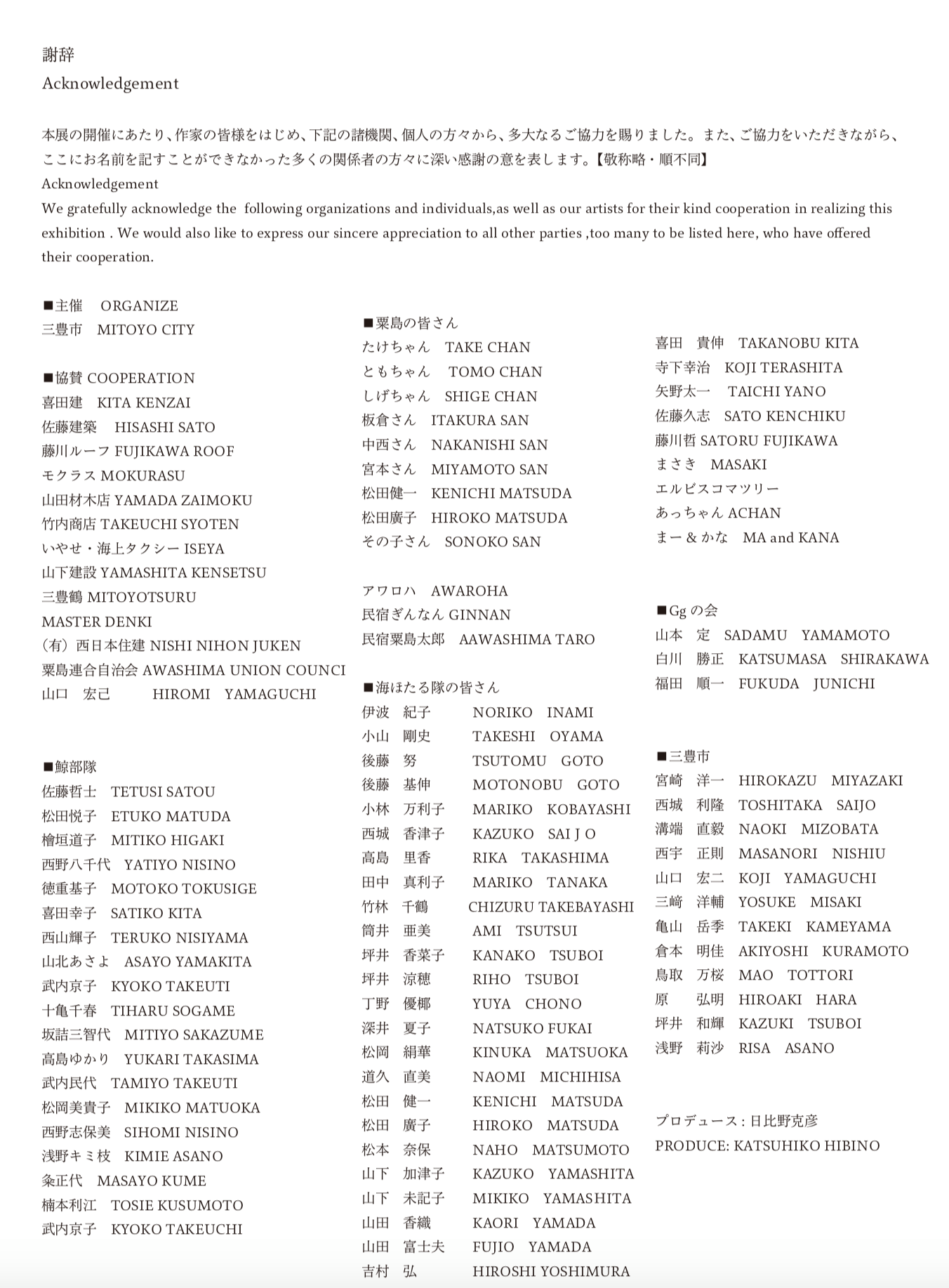

果たして、「ここにお名前を記すことができなかった多くの関係者の方々」にまで捧げられた同展出品作の謝辞【Fig. 5】は、これが容易には全体像を把握できない「動き続ける巨人」を体現した展示であったことを物語っているように、僕には思えます。

Fig. 5 《言葉としての洞窟壁画と、鯨が酸素に生まれ変わる物語》の謝辞(瀬戸内国際芸術祭2019)資料提供:Maki Ohkojima

以上のような門外漢の見立てが正鵠を得ているとすれば、卓抜した一個の作品を生み出すオリジナルなクリエーターという近代的な作家主義は数あるフィクションのひとつに過ぎない。[4] 昔もそうだったとは思いますけど、現代の作家は昔以上に制作の過程で大変多くのものを糧にしているはずです。そうすると、人間、動物、鉱物、さまざまなものを取り入れつつ、境界のかたちやその内包をぐにょぐにょと変えていく動的なアッセンブリッジ、あるいは多種を巻きこんだ共発生(symbiogenesis)によって形成される暫定的な共生体(holobiont)のようなものとして、制作する作家の作者性を位置づけなおすことができるかもしれない。ハラウェイに倣えば、所与の自己と環境のあいだのフィードバックループによるオートポイエーシス(autopoiesis)的な自己産出ではなく、自己と環境の境界を予め前提することのできない「異質ななにかが紛れ込んでいる不穏なわたしたち」による共制作(sympoiesis)というフィクションを起点に、作者性を捉えなおすことも可能なのではないのか、と僕は思ったんですね。[5] 美術史上の巨人として残る近代的な創造主ではなく、「制作と共に動きかたちを変え続ける巨人」と渾然一体となった作者性というフィクション。そのような胡乱で変幻自在な作者性を表現する作品は今までもつくられてきているでしょうし、近代的な作者性を批判する作品も多くあると思うんですけど、未だに近代の呪縛の強さをひしひしと感じる。[6] 港さんの盗用問題は、近代のフィクションからは外れる、非近代的な作者性を再考するきっかけにできるかもしれない、と思うのです。

制作が終了して展示が行われるとき作者自らが巨人となる

制作における作者性を複数の動的なモジュールが蠢く異種混淆的で境界の不確定な怪物のイメージで捉えることが可能だとすると、今度は制作と展示のあいだに横たわる深い切断が問題になるでしょう。[7] 制作が原理的にはまったくのひとりで為されるのではなく、「わたしたち」によって共に行われる制作(sympoiesis)であり、制作に携わる作家はみな原理上、ダイナミックに変転していく協働制作者である、というところまでは、実際になにかをつくる経験をしたことがある人であれば、ある程度納得してもらえると思うのですが、展示となると話が変わってきます。制作過程にある作品が成果物へと転換すると、作品は作家名とともに結ばれる。単独の作家名が看板になる個展は典型的ですけど、グループ展や企画展、コレクション展、芸術祭でも事情は同じですよね。どうあがいても作品の帰属先として、固定化した単独の作者性(authorship)が前面に出てくる。共作であっても、コレクティヴによる作品であっても、他からは区別されるひとまとまりの作者性を有するという意味では同じでしょう。ここで僕が問うているのは、実作者の数や多様な専門家・民間人の参加の問題ではなく、作者性の質の問題です。

Fig. 6 アムステルダムの王宮のアトラース(photo: Dominik Bartsch https://www.flickr.com/photos/downhilldom1984/6095431665)

もちろん作品がギャラリー等を介して売買される商品である以上、作品の作者には冒頭に指摘したような著作権(copyright)の主体としての地位もあります。それは誰が作品を所有していて、どこにそれを譲渡するかという、作品の所有権や使用許諾、市場価値の向上に貢献するブランド名をめぐる問題ですよね。けれどもここで問題にしたいのは著作権ではなく、制作終了後に作品の制作者として公的な地位を得る作者性です。展示における作者性は、制作過程にあるときの未だ境界の定まらない集合的な作者性からは切断され、輪郭の定まった静的な単独性を帯びるように僕には見えます。[8] 言い換えれば、制作が終了して展示が行われ、作品が成果物としてプロセスから切り出されるとき、制作時の作者性はその未定の境界と動性、可塑的な集合性を捨ててしまう。先ほどの言葉を使いまわせば、作家は展示の段階でモジュールの組み合わせから「動く巨人」を構築し続けその巨人の肩に立つことを放棄し、自らが作品を支え掲げる巨人アトラース【Fig. 6】を任じ硬直することになってしまいかねないのではないのでしょうか。[9]

展示における作者性を未だ確定できないアセンブリッジとして鑑賞すること

以上のような制作と展示のあいだで行われる作者性の切断の問題は、作者の手を離れたものとしてテクストを位置づけ「作者の死」を宣言したロラン・バルトや、反対に実際の作家の生死やその実体にかかわらず言説的に残る限りにおいて機能し続ける「作者機能」を打ち出したミシェル・フーコーとは問題系が異なるように思います。[10] どちらかと言えば、ジャック・デリダの署名やアーカイヴの議論に近いかもしれません。[11] つまり展示には制作のプロセスを隠ぺいし、切断する暴力がある。展示の暴力によって現代アートは駆動しているのではないか。その暴力の痕跡が、展示のときに作品、あるいは作品のキャプション、個展名に刻まれる作家の単独的な署名なのではないでしょうか。

もちろん、署名は連署への可能性を、アーカイヴはアーカイヴされなかったものの亡霊を、振り払うことはできない、というデリダの顰に倣って、展示における作者もまた、制作プロセスとそこにかかわったたくさんのアクターの存在を絶えず引きずっていると考えることもできるかもしれません。しかし美術の制度は、どちらかと言えば、デリダ的な亡霊の次元、「動く巨人」を隠ぺいするものとして機能しているのではないか、というのが僕の当座の見立てです。

制作する作家についてまわる有象無象を、署名から排斥する展示の制度を問うということは、鑑賞者を傍観者の位置に除外しておくことができないということでもあるでしょう。つまり、ふたつの作者性のあいだの切断を、鑑賞者もまた積極的に遂行している。

たとえばパウル・クレーの展示を見に行くときに、鑑賞者は作品をクレーの「成果物」(deliverables, products)として鑑賞する。このとき「成果物」を鑑賞する経験は、まるでクレーという作家の署名を再認するために行われているかのようでもあります。もちろん現実には、クレーはもう亡くなっているからその作品をクレー自身が制作する可能性はありません。だから、鑑賞者はクレーが残した「遺品」を見ていることに違いはない。けれどもここで問題なのは、クレーの作者性が、その「成果物」の美術的価値を保証するブランドとしてのみ存在しているという点、つまり作品の評価に欠かせない「作者機能」として生き延びることに《専念させられている》さまです。

Fig. 7 「日本初!世界的覆面アーティスト“バンクシー” 作品発見!? 可能性を専門家に聞いてみた…」(FNNプライムオンラインhttps://fnn.ismcdn.jp/mwimgs/d/7/780m/img_d7e7f00fd7a2ec621c1f149107ab3b8f102508.jpg)

現存する作家なら、バンクシーのグラフィティをめぐる一連の騒動を例にとればわかりやすいでしょう。東京の防潮扉に描かれたバンクシーのものとされるステンシル画が「作品」として発見されたあと、それは扉ごと制作の環境から引きはがされ、小池百合子都知事の号令の下、都庁で展示されました。グラフィティと美術品のあいだの距たりや作品とはそもそもなにかということについて改めて考えさせられる機会でもあったし、バンクシーの活動に固有のユーモアやアイロニーが存分に発揮されている事例だと肯定的に評価することもできるでしょう。しかし僕が注目したのは、今や行政に私有されるようになった公共領域の一画にステンシル画を描いたバンクシーの作者性と、都庁で公開された作品に紐づけられたバンクシーの作者性のあいだには、明らかな断絶があるだろうということです。

まず、バンクシーが描いたとされる「アンブレラ・ラット」【Fig. 7左下】は、イギリスで忌み嫌われるパブリック・エネミーとしてのドブネズミに由来します。「普通の人と同じように、俺にもファンタジーがある。それは取るに足らないと思われている者たちが、ある日、地上に出てきて反乱を起こすことだ」という本人の言からもわかるように、反体制的なメッセージ性をもっているのは周知のとおりです。[12] 世界各地に描かれるラットのネットワークは、東京の極めて無機質な防潮扉をこことは別のどこかに通じる扉に変えることになるでしょう。とはいえ、肝心なのはバンクシー本人がこのステンシル画の真贋に関する声明を出してはいないということですね。バンクシーの魅力はその捉え難さにある。時にヴァンダリズムにも結びつけられるグラフィティの伝統に照らせば、バンクシーのライターとしての作者性は、わかる人には世界中の壁にファンタジーの余白を与える英雄として、わからない人にとっては公共の法を侵犯する犯罪者として、見る者の立場によって変わるでしょう。このようにバンクシーの「動く巨人」は、多くの協力者の存在が指摘されるそのミステリアスな胡乱さと共に、制作者と侵犯者のあいだで、さらには作者ではない可能性すら含み持って揺れ動いているはずです。

Fig. 8 「【動画】都庁にバンクシーらしき落書きが展示されてしまう! 小池百合子「可愛いです」(『ゴゴ通信』 https://gogotsu.com/archives/50312)

ところが、まるでゴシックの教会建築の一部をなしている宗教画が美術館に収蔵されるように、あるいは古代ギリシャの神殿の円柱が小分けにされて運ばれ博物館で組み立てられて展示されるように、防潮扉ごと外して都庁に展示するという行政による作品の顕彰【Fig. 8】が行われるとき、バンクシーの「動く巨人」はその運動を止めるように見えます。つまり、バンクシーの作者性は、防潮扉の残骸に小さく書き込まれたネズミがアート業界で価値をもち、特別な場所で展示されるに値することを示す署名、あるいは「作者機能」に縮減される。輪郭が不確かで、神出鬼没、グラフィティとストリートカルチャーの有象無象からなる巨人と共に制作を続けてきたバンクシーの作者性は、(本物かどうかさえ確定していない)美術的価値の高い作品の守護聖人へと昇華されることになります。そのような状況にある種のアイロニーが宿り、展示に対する嘲笑まで巻き込み、作品としての力を増幅させることになったのは、そもそも作者性の離断が、制度のなかにいる作家・批評家・キュレーター、そして鑑賞者による共犯的な協働作業によって普段から行われているためであるように、僕には思われるのです。

以上のような事例を踏まえると、展示の場における鑑賞者は、制作プロセスのなかにいる作家の作者性を思考フレームの埒外に追いやり、純粋で境界が確定した作者の署名へと還元する習慣に従っているように思われます。動的な巨人と共にあったはずの作者性が作品を担ぎ上げ奉献する不動のアトラースに石化してしまうのは、作者性と鑑賞者性(?)の共犯を誘う展示という制度の問題なのかもしれない。制作過程を終えた成果物を展示するという制度ですね。

僕の問いは、次のようにまとめることができるでしょうか。まず作品制作の過程にある美術作家の作者性は、「人間/非人間のモジュールから構成され動的に働く巨人」を同時に制作し、その肩の上に乗るものとして措定することができるのではないか(これは作家をひとりではなく複数にする、つまりコレクティヴにするとか、覆面作家にする、という問題ではありません)。そして、制作の現場において「動く巨人」と共にある作者性と、展示において自らが作品の芸術性を下支えするアトラースへと石化する作者性のあいだには、深刻な断絶があるのではないだろうか。さらに言うならば、作家の制作過程を支えていた「動く巨人」が後景化する展示という制度において、未だに巨人と共にあり、巨人を制作し続ける作者性を見ることは可能だろうか。つまり展示において、作品の背後にある作者性を、(コレクティヴであれひとりであれ)単独者の署名には還元できない、未だ確定できないアセンブリッジとして経験することは可能だろうか。[13] 展示もまた制作プロセスの一部になりうるのではないだろうか。展示にも「動く巨人」は存在しているのにそれを鑑賞者は見ることができていない、あるいは制度によって見ることができないようにされているだけではないのか。だとしたら、展示に際して鑑賞者自ら制作途上の巨人の一部となりつつ、その肩の上に乗る作家を支え、共に制作する作者性を駆動させ続けることはできないだろうか。

もちろん「動く巨人」は、オリジナルなクリエーターという作者性と同じように、ひとつのフィクションに過ぎません。しかしこれからのアートにとっては必要なフィクションであるように僕は切実に感じているのです。

ハーメルンの笛吹きのあとに続く子どもたち

制作と展示における作者性の断絶という問題を発想する契機となったのは、今から思えばAKI INOMATA(https://www.aki-inomata.com/)さんの個展「AKI INOMATA 相似の詩学──異種協働のプロセスとゆらぎ」(於:北九州市立美術館本館)の展評[14]を書いた経験が大きいのではないかと思っています。制作過程を展示するという趣旨の同個展で僕が感じたのは、INOMATAさんの作品群は展示作品になる前の、生きものと協働制作をする過程を鑑賞者に読み解くよう要求してくるということでした。とりわけ作品を作家がコントロールすることは必要なのだけど、どこまでコントロールできるのか、どこまでコントロールしてよいのか、という倫理が、生きものたちを協働制作者に迎え入れるにあたりカギを握ってくる。作家はいつでも動物愛護団体からの抗議や協働制作者の事故死、予期せぬふるまいに備えておかなければいけません。だから生きものの生態に関するリサーチや動物倫理についての知見を幅広く得なければならない。すると、生きものだけではなく、動物園の飼育員さんや、職人さん、生物学者、ミノムシを探してくれる人、などなどが、ハーメルンの笛吹きのあとに続く子どもたちのようにしてぞろぞろとついてくる。INOMATAさんの作者性は、多種を巻きこんだある種の「動く巨人」なのかもしれませんね。

「AKI INOMATA: Significant Otherness 生きものと私が出会うとき」(Towada Art Center Press)

制作プロセスと展示の断絶の文脈で言うと、十和田市現代美術館の個展(http://towadaartcenter.com/)では、INOMATAさんはミノムシを生体展示したようですね。そこでは会期中に展示されているミノムシが制作に励んだり、励まなかったり、冬眠に入ってしまったりするわけです。このように展示も制作のプロセスを引きずっている。そうしたときに、もちろん美術作家としての矜持はあるでしょうから、後世に作品を残したいとか広く作品を見てほしいという作家としての欲望はあるにしても、INOMATAさんの作者性は通常の現代美術の展示で期待される作者性からは少しずれるような気がしたんです。INOMATAさんの場合、展示においてもある種の「動く巨人」が臨在しているのではないか。そこが、本稿で展開したような問いを突き詰めるきっかけになりました。

ライティング文化はまだどこにもない公用空間(commons)としてストリートを切り開く

もうひとりヒントをもらった美術家を挙げるなら、大山エンリコイサム(https://www.enricoisamuoyama.net/)さんですね。俗にグラフィティと呼ばれるライティング文化の視覚言語をアートに接続する試みをされています。ライティング文化におけるタギングは、一義的にはその文化に属しているプレイヤーが見ればライターを特定することができる署名なのだけど、インサイダーではない人が見てもなんのことかわからない。鑑賞者に応じて作品の顕名性と匿名性がスイッチするという可変性、なおかつ他のライターから作品の上に上書きされたり、行政に消されたり、というちょっと変わった作者性と作品の動的な関係がグラフィティにはあるように思います。大山さんは、2冊の単著や美術手帖の特集[15]などで、主としてニューヨークのライティング文化と理論を紹介し批評するお仕事をされている一方、自身の制作でもライティング文化に対する応答を試みている。

Fig. 9 Enrico Isamu Oyama, FFIGURATI #207, 2018, Airbrush, acrylic aerosol paint, sumi ink and latex paint on canvas mounted on aluminum stretcher, (H)2.44m x (W)9.14m / 6 canvases, Artwork ©︎ Enrico Isamu Oyama, Photo ©︎ Shu Nakagawa, Courtesy of Takuro Someya Contemporary Art

大山さんの作品【Fig. 9】が独特なのは、エアロゾルライティングの伝統を、作家の署名(タギング)に収束させるのではなく、ここではないどこかを志向する線の運動として発展させているという点ですね。[16] この鋭角的な線の運動は大山さん自身の用語では、クイックターン・ストラクチャーと呼ばれています。ライティング文化は所与の公共空間(public spaces)のなかに刻まれる落書きなのではなく、まだどこにもない公用空間(commons)としてのストリートを生成させる実践なのではないか、と僕は考えているところなのですが、大山さんのクイックターン・ストラクチャーという手法は、キャンバスという所与の枠組みに幽閉されつつそれでもなお、お仕着せの意味作用とジェントリフィケーションの向こう側を指し示すような、動的な線描の実践であるように思われます。大山さんの描く、囲いつつ披いていく線の運動は、有象無象がひしめくライティング文化の運動の相似形でもある。このような意味において、大山さんの作者性は少なくとも制作の場においてはやはりなんらかの「動く巨人」と共にあるように思われます。ただ大山さんの展示は未だ見ることができていないので、これが制作と展示の分断という問いにどのように結びつくのかはまだわかりません。

さて、ここで挙げた制作と展示をめぐる作者性の問いはまだまだ生煮えの、それもほんの端緒に過ぎません。対談を重ねる中で、この問いは揺らぐだろうし、僕自身も他の誰かの巨人の一部になるかもしれない。「動く巨人」と共にある作者性を体現する現代美術家に会いたいと思う一方で、そのような僕の期待を突き離してもらって、ロマン主義的な創造者とも単なる匿名性とも異なる、単独者性を更新する作者性にも出会いたい気もします。きっと出会いながら、僕の問いはまた新たな「誰が含まれているのか定かではないわたしたちの巨人」へと生成していくことでしょう。制作はひとりではできないし、制作された作品(の展示)はどこまでいっても制作途上だ、と僕はひとまず主張したい。けれど、それを裏切ってほしいという期待もある。きっとそういう意外な出会いが創発(emergence)の契機なんでしょうし、こんな時代だからこそ、わたしたちの巨人の制作過程は、接触(contact)と偶然性(contingency)に開かれていてほしいですよね。

僕の問いに巻きこまれてくれる美術関係者との出会いを楽しみにしています。

【註】

[1] 人文系の業界では、MLAスタイルとシカゴスタイルが主流。その他、論文・レポートの書き方を教示する新書のたぐいは多数ある。ブログであれ、HPであれ、公に向けてなにかを書くのであれば、とりわけ法の順守にかかわる引用の仕方については事前にリサーチしておくことが望ましい。

[2] しかしながら港が研究者を自認している以上、アカデミアからの批判は免れ得ないのではないだろうか。「現在は美術大学で教鞭をとりつつ、芸術人類学や映像人類学という分野で研究を行っている。アーティストとして、また研究者として活動を続けていく中で、一貫して追求してきたのは人間の姿だ。」(港千尋「港 千尋芸術監督からのメッセージ」 あいちトリエンナーレ2016「コンセプト」https://aichitriennale.jp/2016/about/index.html#concept)

[3] ハラウェイによる協働研究についての考察は、客観性と相対主義を再考した「状況に置かれた知 フェミニズムにおける科学という問題と、部分的視角が有する特権」(『猿と女とサイボーグ 自然の再発明』新装版、高橋さきの訳、青土社、2017年)に遡る。協働研究の理念は、ハラウェイの盟友であるブリュノ・ラトゥール『社会的なものを組み直す アクターネットワーク理論入門』(伊藤嘉高訳、法政大学出版局、2019年)、アナ・チン『マツタケ 不確定な時代を生きる術』(赤嶺淳訳、みすず書房、2019年)、それからマリリン・ストラザーンの諸著作にも通底している。最近では、ティム・インゴルドが『人類学とは何か』(奥野克巳+宮崎幸子訳、亜紀書房、2020年)において、人類学を「人々についての研究をするというよりもむしろ、人々とともに研究する方法」(134)として再提示している。

[4] 僕はオリジナルなクリエーターというフィクションを退けることによって、天才や卓越を否定しているわけではない。天才はいると思うし、いてほしいと思う。ただ天才の天才たるゆえんは、孤高だからではない。独特の巨人をつくりあげ、その肩に乗って誰も見たことのない景色を見ることができるのが制作の天才だろう。

[5] 以上の共生概念は、Donna J. Haraway. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (Duke UP, 2016)で展開されている。拙稿「喰らって喰らわれて消化不良のままの「わたしたち」――ダナ・ハラウェイと共生の思想」(『たぐい』vol. 1 亜紀書房 2019年 55-67頁)と「未来による搾取に抗し、今ここを育むあやとりを学ぶ――ダナ・ハラウェイと再生産概念の更新」(『現代思想』2019年11月号 「反出生主義を考える」209-21頁)も参照。ジル・クレマン『動いている庭』(山内朋樹訳、みすず書房、2015年)における生態系に没入する庭師の哲学や東千茅『つち式 二〇一七』(私家版、2017年https://tsuchishiki.thebase.in/items/11864278)における不耕起農耕と里山を生成させるプロジェクトにも、僕は勝手に近さを感じている。

[6] 関係性の美学やソーシャリー・エンゲイジド・アート、敵対性の美学、コミュニティ・アート、アート・コレクティヴといった近年の美術界の潮流、あるいはそれに先行するシチュアシオニストの実践は、美術の自律性や非政治化に対する批判であると同時に、作家主義批判でもあったのかもしれない。あるいは反芸術的な集団蜘蛛のように、芸術家としてのイメージを壊し、残らない作品=パフォーマンスをつくるのも同様の創造主批判の潮流に掉さしていると言えるかもしれない。「かもしれない」という留保は、門外漢である僕には断言するほどの経験がないために外すことができない。本企画を通じて、美術関係者に訊いてみたい。山本浩貴『現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル』(中央公論社、2019年)、中ザワヒデキ『現代美術史日本篇――1945-2014』改訂版(アートダイバー、2014年)、『森山安英――解体と再生』(北九州市立美術、2018年)を参照。

[7] 終わらない作品制作のプロジェクトに拘泥する関係性の美学のアートの向こうを張って、作品制作をプロセスからのオブジェクトの切断として捉え、そのオブジェクトに発する関係性生成に照準する、エリー・デューリングのプロトタイプ論も未だ学びの途上ながらおもしろいと思っている。しかしここでは作品論/制作論ではなく、制作と展示のあいだにある美術作家の作者性の切断を問い直したい。たとえば、エリー・デューリング+清水高志+柄沢祐輔「オブジェクト」はわれわれが思う以上に面白い」(http://10plus1.jp/monthly/2016/08/pickup-01.php)、武田 宙也「ポイエーシスとプラクシスのあいだ——エリー・デューリングのプロトタイプ論」(https://repre.org/repre/vol18/note/03/)、柄沢祐輔「『空間へ』再読 エリー・デューリングの「プロトタイプ論」の視点からみた磯崎新の「プロセス・プランニング論」(http://ekrits.jp/2019/06/3068/)を参照。

[8] さしあたり、鑑賞者との関係に由来する即興性やハプニングが作品としての実演に内在している、パフォーマンス系のアートは除外して考えている。

[9] 当然ながら、出来あいの便器を作品として展示したマルセル・デュシャンの《泉》のように、制作する作家の作者性のほうを批判的に見る方向性もあるだろう。ただし、この便器にR. Muttと署名しデュシャンに送ったのは、エルザ・フォン・フライターク=ローリングホーフェンという前衛アーティストであるという説が有力となっている現状を思えば、やはり制作と展示をめぐる作者性の問題は根深いと言わざるをえない(長谷川愛『20XX年の革命家になるには スペキュラティヴ・デザインの授業 ビー・エヌ・エヌ新社、2020年、17頁)。

[10] ロラン・バルト『物語の構造分析』(花輪光訳、みすず書房、1979年)。

ミシェル・フーコー『フーコー・コレクション〈2〉文学・侵犯』(小林康夫+松浦寿輝+石田英敬訳、筑摩書房、2006年)。

作者性に関するバルトとフーコーの議論とそれ以後の展開については、高村峰生「作者の死と読者の誕生:受容理論と「ウェブ以降」の世界」(木谷厳編著、『文学理論をひらく』、北樹出版、2014年)を参照。

制作後のできあがった作品と作者/作家の関係について問うものとしては、藤田直哉「10 「作家性」──前近代とポストヒューマンの狭間で」(『建築討論』[201907 特集:これからの建築と社会の関係性を考えるためのキーワード11 ]https://medium.com/kenchikutouron/)を参照。

[11] ジャック・デリダ『有限責任会社』(高橋哲哉+宮崎裕助+増田一夫訳、法政大学出版局、2012年)、『アーカイヴの病』新装版(福本修訳、法政大学出版局、2017年)。

[12] 鈴木沓子「バンクシーのネズミはなぜ傘をさしているのか? ストリートの現実主義とファンタジー」(https://bijutsutecho.com/magazine/insight/19750)から引用、参考にした。バンクシーの作家活動とその背景にある文化的事象、アート業界の動向について網羅的に解説した入門書としては、毛利嘉孝『バンクシー アート・テロリスト』(光文社、2019年)を参照。

[13] さしあたり美術批評を専門とはしない僕から見て、「動く巨人」と共に制作する作家の作者性を、展示作品の鑑賞から浮かび上がらせる「制作的な読解」を成功させているのは、セザンヌの絵画鑑賞体験に、暗号化された鑑賞者自身の身体の解読を重ね、「複数の人間的・非人間的アクターからなる異種混淆的な「集合体」(ブルーノ・ラトゥール)の「思考」が「絵画面に結節」(113)するさまをピカソの絵画から引き出す、平倉圭『かたちは思考する 芸術制作の分析』(東京大学出版会、2019年)を措いて他にない。

[14] 逆卷しとね「互いに見ること──AKI INOMATAのポイエーシスと聖遺物」 (https://bijutsutecho.com/magazine/insight/21103)

[15] 大山エンリコイサム『アゲインスト・リテラシー グラフィティ文化論 Against Literacy: On Graffiti Culture』(LIXIL出版、2015年)、『ストリートアートの素顔 ニューヨーク・ライティング文化』(青土社、2020年)、監修『美術手帖 2017年6月号 SIGNALS! 共振するグラフィティの想像力』。僕は未読だけれども、『ストリートの美術 トゥオンブリからバンクシーまで』(講談社、2020年)が上梓されたばかり。

[16] 大山『ストリートアートの素顔』(56, 70頁)

〈ガイアの子供たち〉

<<#01 序論「巨人と/をつくる──涯てしない“わたしたち”の物語」

<<#02 不純なれ、異種混淆の怪物よ──大小島真木は《あいだ》をドローする

<<#03 革命はこの〈せせこましい身体〉から始まる──長谷川愛と「あいみょん革命」の20XX

<<#04「革命こそが総合芸術だ」──人民の敵・外山恒一は「集団」を創造する

<<#05 BUMMING AROUND UNIDENTIFIED LANDSCAPES──宮川敬一はどこの馬の骨かわからない「風景」を放浪する

〈MULTIVERSE〉

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰