逆卷しとね 『ガイアの子どもたち』 #02 不純なれ、異種混淆の怪物よ──大小島真木は《あいだ》をドローする

学術運動家・逆卷しとねが毎回異なるゲストと共に、オリジナルなクリエイターという“古いフィクション”を乗り越え、「動く巨人」と共に行う制作という“新しいフィクション”の可能性を考察する対話篇。一人目のゲストは画家でありアーティストの大小島真木。

<<#01 序論「巨人と/をつくる──涯てしない“わたしたち”の物語」

<<#03 革命はこの〈せせこましい身体〉から始まる──長谷川愛と「あいみょん革命」の20XX

<<#04「革命こそが総合芸術だ」──人民の敵・外山恒一は「集団」を創造する

<<#05 BUMMING AROUND UNIDENTIFIED LANDSCAPES──宮川敬一はどこの馬の骨かわからない「風景」を放浪する

INTRODUCTION ──「オオコジマンとの遭遇」

大小島真木さんと出会ってしまったのは、2019年12月7日・8日に立教大学で行われた「モア・ザン・ヒューマン」シンポジウム(https://www2.rikkyo.ac.jp/web/katsumiokuno/multi-species-workshop33.html)の一席「芸術実践と共異体の人類学」(大小島真木×石倉敏明)だった。洋上を漂う鯨の死骸とそれに群がる海鳥の映像への言及から口火を切って、畳みかけるように近年の制作について語っていく大小島さんの熱量と瞬間風速は、僕から二の句と二言目を奪うに十分なものだった。シンポ後の宴席でも、大小島さんのエネルギー放散はとどまることを知らなかった。夥しい数のスケッチ、言葉、文献の引用が並んだ彼女の制作ノートのように、僕の脳はカオティックなオオコジマン・ワールドへと儚く四散していったのだった。ブレーキの壊れたダンプカー(スタン・ハンセン)ならぬ、「ブレーキって何?」と素知らぬ風に洋上を爆走するお化け台風といってもいいかもしれない。僕はこの怪物の巻きこみ事故に遭遇した。巻きこまれた相手が「真木」(まき)だったから、ではおそらくないが、近年重度の巻きこみ事故を各所で起こしている「宮野真生子」(まきこ)といい、偶然というものは恐ろしいものだ。

以後、大小島さんとは折に触れやりとりを重ねてきた。とりわけ、2020年の初めに出版された作品集『鯨の目』に目を通す経験は、僕という存在のうちでも本来は人間の目が存在しないところを刮目させてしまったかもしれない。そのなかでは、僕には想像もつかない数の人間や動物、植物、微生物、無機物などなどがもつれあっている。化け物じみている。「オオコジマン」という運動体は、おそらく人間のかたちをしていない。人間のように見えるのはたぶん、この運動体の「目」にあたる部分に過ぎない。それは、いろんなものを巻きこまずにはいられないグロテスクな台風の中心部であり、いかにも晴れ晴れと人間のように現象している「目」だ。

大小島真木作品集『鯨の目』(musium shopT)

正直なところ、なぜ大小島さんが最初の対談相手なのかというのは僕自身わからない。「オオコジマン」の嵐に巻きこまれている僕の現実に沿って、この場で大小島真木という運動体にさらわれてみた、としかいう他はない。きっと大小島さんも同じ思いだろう。けれども「オオコジマン」の「目」である大小島真木さんとの対談は、今となっては、連続対談企画「ガイアの子どもたち」の初回にふさわしかったと思う。

簡単に振り返っておくと、僕が連載の劈頭に置いてみた、#01 序論「巨人と/をつくる──涯てしない“わたしたち”の物語」(https://hagamag.com/series/ss0066/7356)は、近代的なクリエーターとしての個体を単位とする作者性を、協働制作の観点から再考する、という趣旨の論稿だった。協働制作の観点から見ると、作者性は個体に閉じることを許されない。涯てしなく運動していく作者は、人間だけではなく、さまざまな生きものやモノ、技術を巻きこみながら、その運動の途上に制作物を残していく。この運動は誰にも所有できない。「オオコジマン」という作者=運動体もまた、ひとつの涯ての知れない協働制作の暴風域である。本連載を通じて紡がれることになる「わたしたちの物語」と同じように、(大小島さんではなく)「オオコジマン」には目的も目先のゴールもない。果たして、「オオコジマン」の目である大小島さんとの対談も、単なる称賛には尽きず、またアートの世界にも閉じない、胡乱さを含んだものになった。

無垢な実践などどこにもない。理念的には、行為の前には誰もが無垢でありうるのかもしれないけれども、行為しない生命など存在しない以上、すべての行為する生命は意想外のなにかによって穢されている。ヒロイックな救済劇や天才の創造神話より、清濁併せ呑むことを厭わない実践から覗くフィクションのほうが僕には倫理的に映る。非近代的な作者性を定義することによって、近代の野暮を裏書きするつもりはない。それに言葉としてここに残されている非近代的な作者性は、特に目新しいものでもない。このパターンは、いつもどこかで、異なる「わたしたち」として実演されている。いろんなものを巻きこんで行われる制作はアートに限られるものでもない。だからここから始まる物語も決して目新しくはない。

ヘクトパスカルには還元できないカオスモーズの「目」から発せられた言葉を通じて、異他的な運動体が行き交う対流圏(troposphere)の際を体験することから、目処のつかないフィクションは始まる。

Maki Ohkojima 《Eye of whale》 in SPIRAL /wacoal art center. photo by Norihito Iki|2019

境界を揺るがす実践——カオスとロゴス

逆卷しとね(以下、逆卷) 真木さんは現在、練馬区立美術館で始まる「Re construction|再構築」展(※)の準備中なんですよね?

※「Re construction|再構築」は、2020年7月8日から練馬区立美術館にて開催されている練馬区立美術館の開館35周年記念する展覧会。参加作家は青山悟、大小島真木、冨井大裕、流麻二果の4名。会期はプレ展示が7月8日~8月2日まで。本展示は8月9日~9月27日まで。https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=202006161592286707

大小島真木(以下、大小島) そうですね。今回は4人の作家によるグループ展なんですが、それぞれに担当するテーマが与えられていて、私は「身体」というテーマを担当してます。今回は新作として《ゴレムとウェヌス》という二体の身体像を軸とするインスタレーションを展示する予定で、今まさに制作しているところですね。この作品は二体で一対になるんですけど、私たちの身体のイメージを、一個の自律した存在としてではなく、複数のものたちがそこに棲まい、協働する共生圏――“海と土が交わるトポス”として再構築してみたいなと思っていて、相変わらずいろんな人を巻き込みながら、汗水垂らしてつくっています(笑)

逆卷 なるほど。この《ゴレムとウェヌス》は絵ではないんですよね?

大小島 二体のフィギュアですね。布だったり、鉄だったり、陶器だったり、粟島のみんな(※1)に刺繍してもらった羽根だったり、あるいはフェイクプラントや、猪の頭蓋骨、珪化木なんかを組み合わせ、さらにはプロジェクトマッピングなども取り入れつつ、身体を構築してみています。これから一ヶ月かけてゴレムの像と接続させるための大樹の絵を約5m×4mの綿布にドローイングをしようというところです(※2)。

※1 大小島は2019年、香川県の粟島芸術村に滞在し、粟島の住民たち(粟島レディース)やインドの少数部族であるワルリー族(ワルリー三兄弟)と共に作品を制作し、瀬戸内国際芸術祭2019の粟島会場に展示している。その後も大小島と粟島レディースとの協働制作は続いており、今回の展示においても《ゴレム》のパーツの一部を粟島レディースが手掛けている。

※2 本対談は、練馬区立美術館において大小島の公開制作が始まる前の2020年6月に行われた。

Maki Ohkojima《Golem》制作風景 「Re construction|再構築」練馬区立美術館|2020

Maki Ohkojima《Venus》制作風景 「Re construction|再構築」練馬区立美術館|2020

逆卷 大変ですね。それは美術館に通って制作するんですか?

大小島 今回は公開制作ですね。

逆卷 へえ、美術館で公開制作というのはよくやられていることなんです?

大小島 そうですね。たとえば2017年には府中市美術館で「万物の眠り、大地の血管」という公開制作も行ったんですけど、府中市美術館はまさに公開制作室という特別な部屋を持っているんです。私の場合だと4ヶ月の時間をもらって、作品制作のプロセスを来てくれた人に見せていたんですが、そこは部屋の一面がガラス張りになっていて、みんなに見てもらうということを目的に設計されてるので、本当に人が入れ替わり立ち替わりで賑やかでした。

Maki Ohkojima 公開制作 《万物の眠り、大地の血管/ Sleep of all things, Vessels of the earth》 府中市美術館|2017〜2018

でも、そういう環境だと、自分の意思とは違うものがドローイングにどんどん反映されていくんですよね。実際に作品のパーツに触れてもらったり、動かしてもらったりもしていて、それに対して私も線を伸ばしていくみたいな往復運動が起こっていたんです。自分のコントロールの外側をより作品へ取り込んでいくようなトライ……といえば聞こえはいいですけど、元からそうしようと思っていたわけではなくて、せっかく見に来てくれたんだからと思って「触ってみます?」みたいに声をかけていくことで、自然とそうなっていっただけなんですけど(笑)

逆卷 そうそう、この前、真木さんが過去に「はみだし壁画」作品(※)を公開制作した際のインタビュー動画を見させてもらったんですよ。そこで真木さんが「公開制作になると、いつもより線が動く」という話をされていて、面白いなと思ったんですよね。

※大小島は、一つの絵画から成長していく複数のイメージを、既成の枠(額)を超えて壁や天井へと拡張的にドローしていくという実践を行なっており、その実践、またその実践にて制作された絵画作品を「はみだし壁画」と呼んでいる。

大小島 公開制作だと人に見られてるという緊張感もあるし、時間の制約もあるので、オートマティズムというと大袈裟なんですけど、ある程度、線が動く方向に自分自身を委ねていかないと終わらないというのもあるんですよね。どこかライブパフォーマンスみたいな感覚もあります。たとえば、アトリエにいてドローする時は自分の考えているイメージを線にしていく感じが強くて、線がよりダイレクトに自分の意思と繋がっていきやすいんだけど、公開制作の時は、場の雰囲気だったり紙の滑らかさだったり、環境やメディウムに自分を沿わせていくような、もうちょっと音楽を鳴らすような感じでやっているイメージがあるんです。だから、線自体もある意味ではよりラフになるんだけど、その生々しい現場感に突き動かされて、自分の身体を超えるサイズまで線を伸ばしていくような面白さが公開制作にはありますね。

逆卷 「はみだし壁画」やライブドローイングは真木さんが絵を描き始めた頃からされていたことなんです?

大小島 描き始めっていつのことだろう? 絵自体は子供の頃から描いていたので(笑)

逆卷 たとえば、美大生だった頃とかです。

大小島 美大にいた頃は私は油絵も描いていたんです。ただ、油絵の場合、描いている過程で立体化して物質感が出てくるんですよね。時間がそこで止まってしまうんです。それが私には少し違和感があって、というのも、私の中ではイメージはつねに動き続けているし、その瞬間瞬間を切り取るように、少しずつ変容させながら描いているはずなのに、油絵だとなかなかそれが難しいように当時は感じていて。それで自分にしっくりくるドローイングの仕方ってなんだろうと考え始めて、素材を変えてみたり、あるいは「はみだし壁画」みたいなフレームの境界を揺るがしていくような実践も始めていったんです。

Maki Ohkojima《 鳥の歌 —鳥よ、僕の骨で大地の歌を鳴らして。Birds, sing the songs of the earth, through my bones.》 Dai-ichi Life South Gallery,Tokyo|2015

逆卷 僕がすごく面白いなと思ったのは真木さんが2009年から制作している絵本『ウォルド』なんです。真木さんが一貫して描き続けているのは「生命」だと思うんですね。「生命」って常に動いているものですよね。そうした動的なものを絵に描こうという時に、絵を描く工程をどうそこにマッチさせていくことができるのかが問題になる。「はみだし壁画」もそういう実践じゃないかと思っているんですけど、『ウォルド』ではまさに絵が動いていっているんですよね。

大小島 私は結構、直感的に描き始めるところもあって、理屈であったり物語であったりが必ずしも先にあるわけじゃなかったりするんですよ。『ウォルド』の場合もそうで、最初にキメラのような虎をドローイングしてみたら、その虎がイメージの中で動き出したので、そのイメージをさらに描いていったんです。そうすると、またイメージが動き出すから、さらにそれをドローして……みたいな感じで、イメージを素直に追っかけていくように描いていってできたのが『ウォルド』でした。

Maki Ohkojima《ウォルド》|2009~|http://www.ohkojima.com/h-ms-uold1.htm

ただ、実際のイメージは作品みたいに綺麗な状態で頭の中にあるわけではなくて、本当はもっとカオティックなんです。普段使っているようなロゴスとは違う無意識のロゴスみたいなものがあって、それをどうにか組み替えながら、自分の今ある技術と画材とによって翻訳しているという感じなんです。

逆卷 動きだす虎って、一休さんみたい(笑)。カオスのままだと絵や言葉として表現できないですよね。だから、表現される段階でカオスはある程度の秩序をもったものとして自ずと再構築される。カオスモーズというか。それでいうと、実際の作品より真木さんの頭の中はもっと混沌としているということなんですかね。

Maki Ohkojima《ウォルド》より

大小島 そうだと思います。でも、みんなそうじゃないですか? 頭の中には重力も何もなくて、いろいろな記憶が蠢いてて、それこそ遺伝子レベルで言えば何十億年というレベルで繋がっているわけで。その情報量たるや圧倒的ですよね。カオスであって当然だと思います。そのカオスを私たちは整理して、編集して、どうにか正気を保っているんじゃないかという感覚があります。制作において私はそのカオスを別の形に翻訳するわけだけど、ただカオスをカオスのまま出してしまうのは面白くないとも思うので、自分がその時に抱いている疑問や考えていることと重ね合わせるような形で、意思のようなものもそこにエキスとして混ぜ合わせていく。それが私の制作のあり方なんだと思います。

逆卷 頭の中にまずカオスがあって、そこに突き動かされながらドローイングは進んでいく。たとえば公開制作のときにギャラリーがいたら、まわりの声や気配、挙措も感じとりながらドローしていくんだけど、一方で意志によるコントロールもある程度はドローイングに込められる。そういうせめぎ合いの中に制作があるんですね。

大小島 そうですね。しかも、そこには同時性と相互性があるんです。環境によってドローイングを描かされていくことで思考が進むということがあり、その思考がまたドローイングに影響を与えていくという連鎖がある。だから、そのせめぎ合いは螺旋的でもあって、円環しつつ上昇していくようなイメージなんです。

世界を学ぶためにドローする

逆卷 ところで、真木さんは壁画や天井画のような大きな絵を描くことが多いですよね。物理的にも内容的にもスケールの大きい作品をつくる人、というのが僕にとっての真木さんのイメージとしてもある。ただ、それでも制約というものはあると思うんです。つまり、いくらキャンバスが広くてもどこかに終わりはある。あるいは、真木さんの身体にも限界がある。たとえほぼ無限に近いような大きさのキャンバスがあっても、真木さんの人生には限りがあり、いずれは死んでしまうわけです。すると、制作というのは完全に自由な条件のもとで行われるものとは言えなくなるんじゃないか、と思うんですよね。なぜこんな話をするのかというと、僕は芸術における「自由」とは何か、ということに関心があるからなんです。真木さんは、そうした物理的、時空間的な制約について、どう向き合っているんですか?

大小島 それは生きているということと一緒だと思っています。誕生と死があって、私たちはその「あいだ」を生きているわけですから。じゃあ、その生において本当の自由を求めて、たとえば私たちをこの地上に縛りつけている重力をなくしてしまったとしたら、私たちはこの大地にすら立っていられず、宇宙空間に浮遊していってしまいますよね。そこに生はあるのか、自由はあるのか。現実では、私たちは重力などの縛りを受けることで、この大地を耕し、食物を得て、なにか「自由らしい」意思を持って生活をしたり、制作をしたりしているわけです。もちろん、そこには様々な制約、様々な不自由さがあります。でも、それは植物などにとっても同じことで、植物が植わっている土には様々な制約があるし、土の面積自体にも限りがあるわけです。そうした不自由さの中で、どういう風に根を伸ばして、どういう風に栄養を摂って、どういう風に生きていくのか。それぞれの土によって条件も違います。その植物にとって育ちやすい土壌もあれば、そうじゃない土壌もある。それは当たり前の話で、だからこそ、じゃあどうすればその土で根を育ませられるのだろうと工夫するんだと思うんです。

逆卷 制作においても、そういう不自由さを感じたりすることはあります?

大小島 ここはやりづらいな、描きづらいな、と感じることも時にはあります。ただ、それ以上に「同じではない」ということの方が面白いじゃないですか。環境、素材、画材などによって条件が違うということ自体を楽しむということができると思うんです。なんでもできるという前提ではなくて、ここだったら、この素材だったら、何ができるかな、という風に考えた方がいいですよね。たとえば、今の私だったら土に関心があるので、新しいプロジェクトの話があったりしたら、じゃあこのプロジェクトの中であれば自分の関心対象である土をどういう風に取り入れていけるんだろうって思考するわけです。もちろんプロジェクトのコンセプトも意識しなければいけないから、そういう意味では不自由さのある環境かもしれないんだけど、そこをどうにか擦り合わせようとしていくことで、思考がさらに発展していくこともあります。逆にそういう摩擦がなければ、なかなか思考に変容が起こらないとも思うんですよ。

逆卷 条件が存在することで新しい発想が生まれたり、そこでしか通用しないようなアイディアが生まれたりするというのは本当にそうですね。その点、真木さんは色々なところで滞在制作をされていますよね。インドやメキシコなどでも描かれています。ただ、全部、描いているものは違う。それはそれぞれの場所の風土や制約、住民とのインタラクションなどの影響を受けて変わっていっているんですか?

大小島 私はいつも半分くらいは事前に用意しておくんです。現場に行って、そこでやりたいことの大きな方向性の石だけは投げられるように準備してある。ただ、その場で変わる余地も割と大きく残しておいてあるんです。たとえば壁画とかを描く場合は、何週間かそこで作業するわけじゃないですか。そうすると、現場でその土地の人々と仲良くなる時間もあるし、始めて少し時間が経ってからそこでできることが生まれ始めたりする。だから、その余地を残しておくために、すごい大きな何十メートルの壁画をやる時にも、私はほんの小さなドローイングのメモしか事前にはしていかないんです。そのメモに、自分が考えていること、感じたことを現場で書き加えながら、線自体はどっちにも伸ばせるようにしておいてあるんです。

Maki Ohkojima, 《 Home of the world 》Detail, Mural . “Wall Art Festival with noco 2016”, Jilha Parishad School, Khadkipada, Maharashtra, India Photo by Shin Ashikaga|2016

Maki Ohkojima, 《 Home of the world 》Detail, Mural . “Wall Art Festival with noco 2016”, Jilha Parishad School, Khadkipada, Maharashtra, India Photo by Shin Ashikaga|2016

たとえば、2019年に秋田で「かみこあにプロジェクト」に参加した時は、実際に上小阿仁村の八木沢集落に行ってから住民の方たちと話したりしたことが、ドローイングに直接影響を与えていました。それこそ、その場で聞いた話を起こすようにドローイングしているくらいのイメージだった。ただ、そうすることで私自身もまた思考しているんですよね。ドローすることで自分自身が変化していくような連続性があるんです。だから、きっと私はドローイングを通して世界を学ぼうとしているんだと思います。私は今まで「何を描いたらいいか分からない」みたいな状態になったことがなくて、スランプというのを経験したことがないんですよね。多分、それは私たちがつねに生き続けているということと同じで、私が生きていて世界に反応し続けている限り、そこには気になることがたくさんあって、ドローすることもあるんです。だから、いかに自分が世界に対して敏感に反応していけるのかということがすごく大事だなと思ってます。

Maki Ohkojima 《人間生成-移動する身体 Human becoming》 in かみこあにプロジェクト2019 Kamikoani project. Photo by Kohei Tsuda|2019

逆卷 昨夜から今朝にかけて、70歳の画家の人と呑んでいたんですけど、その人が「アートは生きることの一部に過ぎない」という話をしていたんですね。人間が生き物として生きていく中にたまたまアートや音楽や小説があったりする。それらはたまたまあるだけで、生きることをまず楽しんでいなければしょうがないんだ、と。ただ、最近は楽しんで生きることの一部としてアートがあるのではなく、アーティストがアートのためにアートを制作しているようなところがあるんじゃないか、その人はそんなことを言っていたんです。

大小島 他の人のことは分からないけど、私はアートは「問い」だと思うんです。自分たちが当たり前だと思っていることに「それは本当?」と問いかけていくような、そういうプロセスだと思う。ただ、そこに本当の答えというのはなくて、それが分かっているのに問い続けているわけだから、禅問答のようなものですよね(笑)。アーティストと言っても、それは肩書きに過ぎなくて、普通に人として生きているわけで、ただ、その中でこの職業を選んでいる人たちというのは、そういう問いかけを繰り返しし続けざるをえない人たちなのかなとも思います。今しとねさんがおっしゃったようなアートのためのアートを制作している人はいるのかもしれないですけど、私にはあまりよく分からないですね。

Maki Ohkojima Solo exhibition《骨、身体の中の固形の海。ー植物が石化する。“Bones, the sea inside of body. – Petrified plants.”》HARUKA ITO|2019

逆卷 おそらく、それは真木さんがアートの言説世界に閉じていないからだと思うんです。さっきの話は自己言及性の話でもあって、アートが「アートとは何か」を作品で問うような流れが現代アートにはあるわけですよね。真木さんはその点、世界に対して何かを問うための技術としてのアートに向きあっている気がするんです。

大小島 そうですね。確かに現代アートにはコンテキストの上で成り立っている作品も多いですから。ただ、アートはつねに今のあり方を更新し続けていくための装置だとも思うので、そういう装置がいくつも多様にあるということが大事だとも思うんです。それが世界がOne Worldに閉じていないということを担保するんだと思う。私自身は、アートに限らず、しとねさんが研究されているダナ・ハラウェイであったり、マルチスピーシーズ人類学であったり、あるいは海洋学や生物学であったり、いろいろなことから影響を受けているし、それこそ、そうした学問の成果にいつも世界の見方を一新させられています。そうした影響から自分自身もドローすることによって思考し、そのドローイングをみなさんに見せることでイメージを往復させていってるという感覚なんです。それがどれほど大きなことかは分からないですけど……、所詮、人の人生は長くても100年程度ですからね(笑)。それこそビッグバンから宇宙の終わりまでを視野に入れた何百億年という時間の中ではほんの点でしかないような時間で、その点においてドローすること、この世界に痕を残すということに面白さがあると思っています。

Maki Ohkojima《Gene Chant》|2019

不純を、不自由を、言祝ぐ

逆卷 今、「点」と真木さんは言いましたけど、その点でしかないものをいろんな色や太さ、濃淡がある「ドローイング」で繋いでみるという実践を真木さんはやってきたのかなと感じています。それこそ真木さんの言葉で言うと「生命のスープ」ですよね。一般的には科学的と呼ばれる、バクテリア、アーキア、真核生物といった具合に生命をツリー方式で分類していく知性があるわけじゃないですか。もちろん、分類していくことで分かっていくこともたくさんあるんだけど、実はみんな元々は一緒だったし、未だはっきり分かれていないものも実は多い。人の身体にもバクテリアやウイルスがいっぱい存在していて、混ざり合っているわけです。

真木さんはいつも、そういうはっきり分かれてはいない世界の動きを描いているように感じるし、またその制作プロセスにおいても、学問からの影響だったり、滞在先の住民との話だったり、アトリエの近所の人との交流だったり、そこに咲いている花だったり、いろんなものが混ざり合っていて、かつ、そのもつれや重ね合わせが作品のなかに可視化されているように思うんです。そのドローイングは決して純粋な「私」の自由なイマジネーションとかではない。制作それ自体が、制約を条件とする遊び場の生成になっているように感じるんですね。

大小島 そうありたいと思ってます。たとえば、今、新型コロナについて、みんなが戸惑っているわけですよね。自分の行動が制限されたり、職を失って困っていたり、実際に罹って苦しい思いをしてる人もいる。その中でウイルスや菌というものをどういう風に考えたらいいのか。私はやっぱり人類 vs ウイルスという構図はおかしなことだなって思うんです。たとえば時間を大きく引き戻して考えると、そもそも最初に真菌がいなければ、植物が光合成をするための葉緑体すらも生まれなかったと言われています。あるいはウイルス由来の遺伝子がなければ哺乳類が子宮内で胎児に栄養を送ることすらできないという話もあります。そういうのを聞くと、「ああ、そっか」となるし、じゃあ私はどんなドローイングをすればいいんだろうってあらためて考えさせられるわけですよね。

それこそ今しとねさんが言ってくれたように生命のスープのように絡まり合った世界を、生命のスープのような液体によってドローしていくことが私の役割だと思っているんです。もちろん、その液体は決してピュアな水ということではない。ピュアな水というのは微生物が全くいない水のことで、そもそも生命が生きられるような環境ではないですから。たとえば、海にはどれだけの死骸が溶けてきたんだろうということ、どれだけの命が混ざり合っていて、どれだけ不純なんだろうということを、私はTARA号(※)の上で、大きな鯨の死骸を見た時に強く感じたんです。死骸からはすごい腐臭もしていて、たくさんの生き物たちがその屍肉を食べていました。やっぱりあのような光景を見ると、私自身がそうした生と死の絡まり合いの一部でしかないことを痛感させられるんですよね。

※大小島は2016年、ファッションデザイナーであるアニエス・ベーが主宰する海洋調査船TARA号にアーティストとして乗船し、およそ二ヶ月半に及んで太平洋上を航海している。

白い鯨の亡骸、大小島撮影、海洋調査船タラ号より。

逆卷 TARA号はいろんなプロジェクトをやっていますよね。北極海の方に行ったり。真木さんが参加した時は珊瑚礁の調査でしたね。やっぱり、TARA号での経験は大きいものでしたか?

大小島 どんな経験も大きいです。でも、TARA号は誰もが乗れる船ではないので、そういう意味でも貴重な体験ではありましたね。私が乗船していた時は赤道直下をずっと航海してて、その中では日本も最北としてルートに入っていました。科学界ではサンゴならサンゴ、プランクトンならプランクトン、潮流なら潮流みたいな形で研究者も調査研究も分かれて行うことが多いらしく、TARA号のようにサンゴを研究しながらも、その周囲のプランクトンたちが生息する水も採集しつつ、サンゴとプランクトンの影響をトータルで研究していくというような形が取られることは、珍しいことらしいんです。TARA号を主催しているのはアニエスさんという科学者ではないファッションの世界の方で、アニエスさんは海をすごく愛されてるんです。TARA号にはアーティストも一人レジデンスさせることになっていて、アーティストのための場も用意されているんですが、面白いのは、その乗船にあたっての条件が「そこで過ごすこと」なんです。作品の提出が求められてないんですよね。

Article: Sciences et Avenir|2018

逆卷 成果物は別にいらないよ、と。このエビデンスの時代に、すごいですね。

大小島 まあ、本音ではいらなくはないと思うんです。その後、私が制作した作品の画像とかめちゃくちゃ活用されてますから(笑)。ただ、「条件はなんですか?」とTARA財団の人に聞いた時、「そこで暮らすことよ」って言われたんです。とはいえ「暮らすだけ」というとあたかも何もしなくてもいいように聞こえるかもしれませんが、海の上で、あの小さな船でみんなと暮らすためには、それぞれの人がそれぞれの役割をきちんと果たしていかないといけないんです。掃除もそう、食べ物を作ることもそう、帆を上げることもそう、ナイトウォッチングもそう。みんなが家族のようになって、お互いの身の安全を確認しながら、そこで生き抜いていく。私たちは地上の生物だから海の中では生きていけない。船から振るい落とされてしまったら死んでしまうんです。そうした環境の中でいかにサバイブするのかとなった時に、お互いを尊重するということを怠ることが、海ではものすごく危険なことなんだと教わりました。

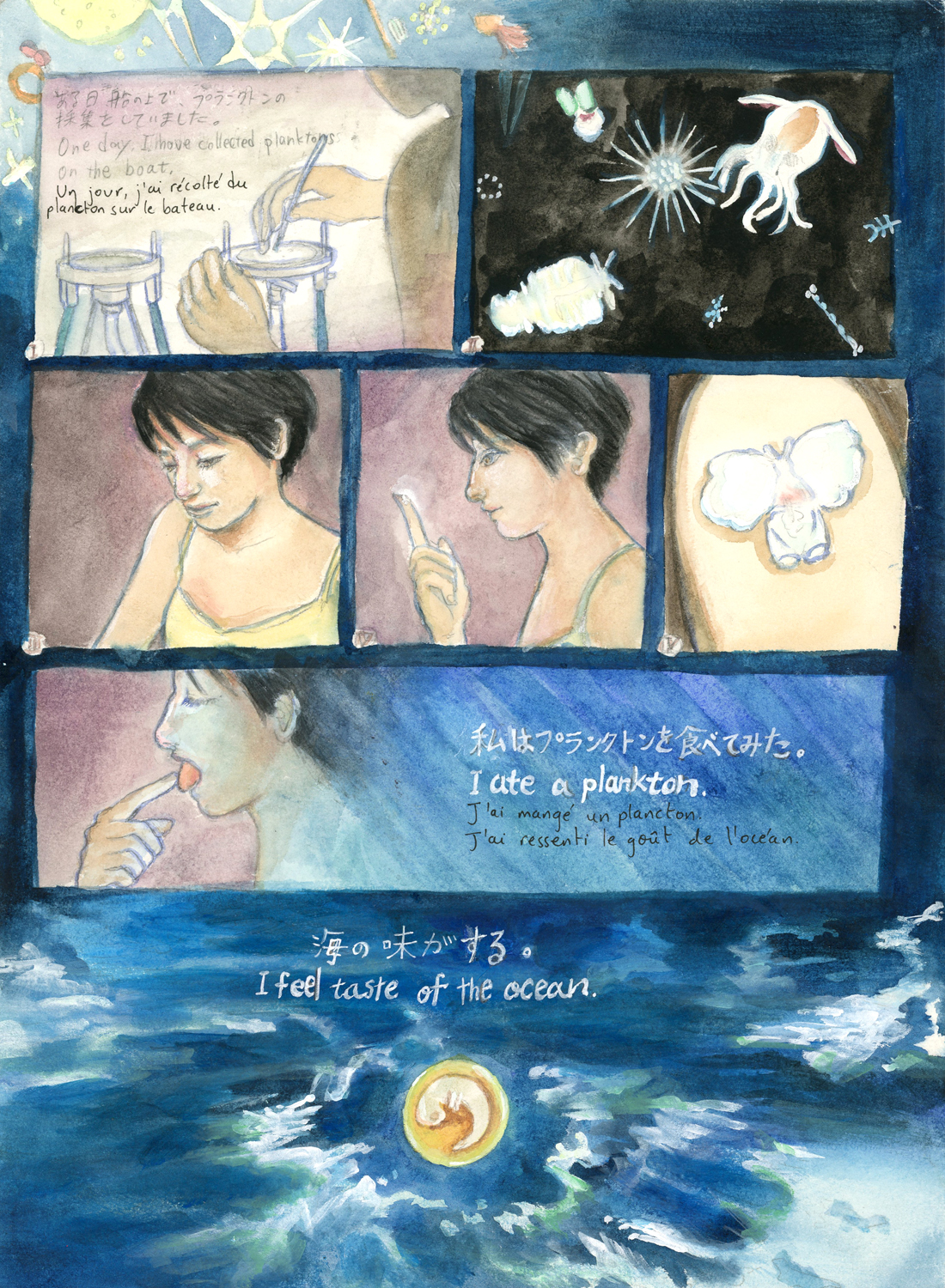

Maki Ohkojima《私たちの海と森の肺 / Our lungs of the sea and forest.》TARA号の船上にて|2017

Maki Ohkojima《海、生命のスープ/Sea, Soup of Life》TARA号の船上にて|2017

私なんかは本当に海上においては下っ端でしたから、掃除をしたり皿洗いをしたりしながら、船員や科学者の人たちとお話をすることで少しずつ海のことを学んでいったんです。もちろん、成果物を求められていないとはいえ、船上では毎晩ドローイングもしました。日本という島国に生まれながらも海に寄り添って生きてきたわけではない私が、彼らと話をすることで学んだ海の生物のこと、サンゴのこと、プランクトンのこと、それを知った時の私自身の驚き、そういうことを無心にドローし続けたんです。一緒に航海した仲間たちとはいまだに連絡を取り続けています。本当に素晴らしい体験でしたよ。

TARA号の船上にて研究者、乗組員たち|2017

逆卷 参加のための条件が「一緒に暮らすこと」。まさにliving togetherですよね。すごい面白いなと思いますし、さっきの「自由」の話とも繋がるように感じました。たとえば、TARA号に乗って、ただ「わーい」って観光気分で食っちゃ寝しているような人はliving togetherしている、とは言えないわけですよね(笑)。それはある意味で好き勝手にできないという意味で「不自由」なんだけど、そうした「不自由」さを無視して「自由」を語ることはできない気がするんです。

大小島 そこまで深く考えなくても、きっとそこにいたら誰もが自然に「何かやらなきゃ」って自分の役割を探し始めるものですよね(笑)。食べているだけではいたたまれないじゃないですか。とてもその場にいられない。それにみんなで何かをするということ自体が面白いというのもありますし、そこにはある種の調和があると思うんです。海の中でも一種のプランクトンが大量発生したような場合、ウイルスの感染などによって死滅していくんですよね。では、その死滅したプランクトンに役割がなかったのかと言えば、そんなことはなく、その死滅したプランクトンたちの死骸がまた新たな地層を作っていき、次の生き物たちが棲む場所を作り出していく。TARA号の上でフローラという研究者から教わったエミリアナ・ハクスレイというプランクトンもまたそういう存在でした。もしかしたら、人間もそういう存在なのかもしれない。その上でコロナのような存在が何か意味を持っているのかもしれない。きっとそういう調和に向かって働いていている力があるんじゃないかな。そして、それは人間関係の役割分担においても自ずと起こることじゃないかなと思いますね。

逆卷 そこで言うと、真木さんにとって、作家というのはどういう存在なんでしょう? 今の話もそうだし、僕たちは絡まり合いの中で、様々な役割を与えられ、様々な制約を受けながら生きていて、それはアートも同じだと思うんです。決して無条件に「自由」ではない。真木さんはたとえば、瀬戸内国際芸術祭における粟島での協働制作もそうだし、青森の「アグロス・アートプロジェクト」(※)においてもそうだし、多くの人と絡まり合いながら制作しています。その時に、作家としてのオリジナリティみたいなものがなんなのか、途端によく分からなくなると思うんです。

※2017年~18年に青森県立美術館主催で行われたプロジェクト。大小島はプロジェクト参加者と共に、地域の農業文化を学び、美術館でのお米の栽培体験を通じて得た収穫物をもとに、10mの絵画《明日の収穫》を協働制作している。

Maki Ohkojima 《明日の収穫》 アグロス・アートプロジェクト/青森県立美術館 Photo by Mari Habaya |2019

大小島 協働制作においても、もちろん、介入はしますよ(笑)。私としては種を渡しているような感覚で、その人の土でその種がどのように育つのかを見させてもらいながら、時には水を差し上げたり、盆栽のように剪定を加えることもある。それも言ってしまえばコントロールと言えるのかもしれません。ただ、それぞれの土にそれぞれの特性があるので、同じ種をあげても育つものは違いますよね。それは自分の想像を超えたものであって、シンプルに面白いなと感じるんです。自分の考えられることだけで制作していくのはあまり面白くないですしね。そういう意味では、作家というのは、様々なものに触発されて、また触発しながら、そこから生じた様々な断片を集めて、それを再構築していく存在だと思うんです。だから、その再構築の仕方に作家性のようなものがあるのかもしれないとは思いますけど、何かオリジナルなものが作家の中に存在しているわけではないと私も思います。

ただ、自由ということに関して言えば、もちろん、自分の考えていることを形にして、こういう見え方も世界には存在するんだということを表現することができる自由というのは、ある程度、担保されるべきだろうなと思っています。それこそ、ある種の権力にとって不都合であるという理由で、表現が弾圧されたり、あるいは殺されてしまったような人たちもいるわけですから。そういう弾圧を受けることなく表現行為を行う自由が国民一人一人に担保されているという状態はやっぱり大事です。ただ、だからと言って、何もかもを自由にしていいかというと、そういう話ではないですよね。これはロゴスとしては矛盾しているのかもしれませんけど(笑)

逆卷 そう、ニュアンスは難しいんです。僕が思っているのは、たとえば真木さんが「自分の好きなように描いている」という場合、それはピュアな表現みたいなものを連想させると思うんです。でも、そうではなくて、実際の表現はいろいろなものが混ざり合った、不純なものとしてある。それこそ真木さんと協働制作をする人たちに種を渡していくことで、その協働制作者たちにもある種の制約を与えることになると思うんですよね。たとえば、一緒に一枚の絵を作る時に「俺はここに『打倒安倍政権』と描きたいんだ」と言ったら、それはちょっとやめて、となるでしょう?(笑)

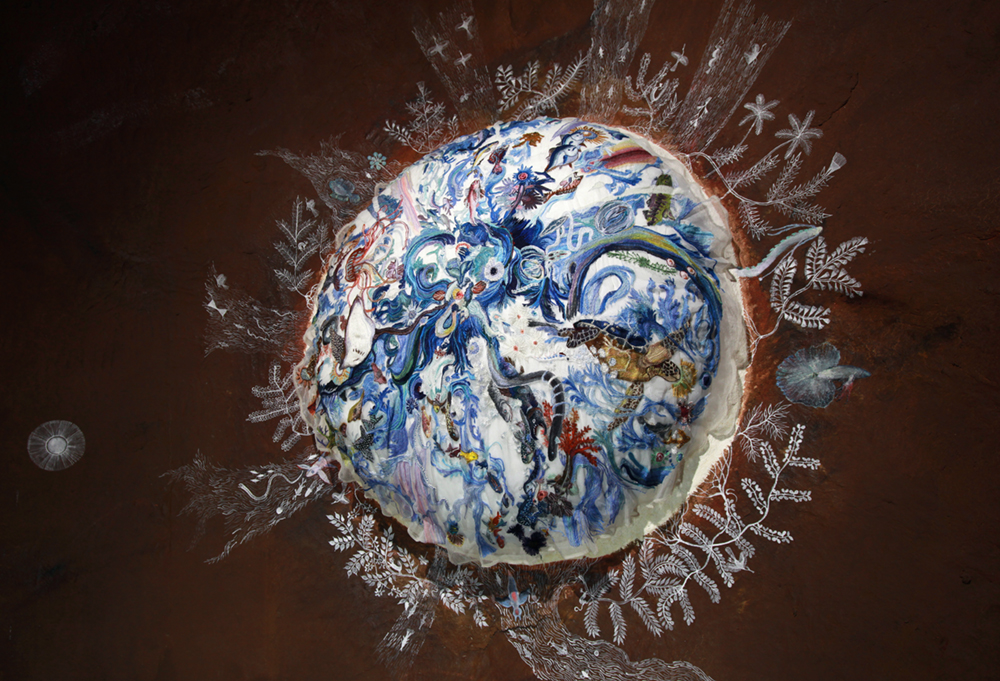

大小島 (笑)。ただ、そのアイディアをもらった時点で、どうしてそれをそこに描き入れたいのかという話をすることはできますよね。その上で、少し表現の仕方を変えてみたり、その作品に馴染むような描き入れ方を考えていくことはできる。とはいえ、確かにそういう意味では私にとっても協働制作者にとっても制作は完全に自由ではないですよね。ただ、その時に制限される自由というのは、一人の作家なりが自分の意思の元に何かをコントロールし尽くすような自由ということだと思うんです。でも、そんな自由は最初からなくて、キャンバスにも空間にも限界はあるし、体力にも限界があるし、関わってくれる人が多ければ多いほど、その人たちの思いを無視するようなこともできないわけです。それを「制約」と言ってしまうとネガティブに聞こえるけど、私にとっては大切な関係性だったり約束だったりもするんですよね。たとえば、TARA号での経験や出会いによって、私が自分の意思を超えて「鯨の目」シリーズ(※)を作らざるをえなくなった、作らずにはいられなくなったように、それは言祝ぐことのできる「不自由」だとも言えるように思うんです。

※大小島はTARA号の船上から見た白い鯨の死骸に触発され、“鯨の目シリーズ”と呼ばれる6体の鯨のオブジェを制作している。この“鯨の目シリーズ”はフランスの「パリ・アクアリウム」、東京のギャラリー「Spiral」をはじめ各地に展示され、やがて作品集『鯨の目』へと結実している。

Maki Ohkojima 《Eye of whale》 Exhibition from December 5, 2018 to January 20, 2019. In Aquarium de Paris, France. Photo by Serge Koutchinsky

目には見えない「あいだ」を産みだす

逆卷 そう思います。人間は少し理念的な自由を追い求め過ぎているんじゃないかということを、僕は考えているんですね。それは身体的な実践を伴うliving togetherから最も遠い態度なのではないか、と。そのような自由の前提は、人類が生物界のなかでも他とは全く異なる突出した存在としてあって、その外側に人間以外の自然の世界がある、という人間例外主義(human exceptionalism)ともセットになっている気がします。人間にしか許されない(表現/言論の)自由という発想が今でも支配的な気がするんです。

大小島 人間を例外視するというのは、海のこと、土のことを知るほどに、ナンセンスだなと思います。自分自身の身体の中に他の生命が無数に共棲していて、そうしたentanglementなしには生きることさえできないということは、まさに自分の中でとても大きなテーマなっていて、今回の練馬区立美術館における展示でも、そのことを強くイメージしました。

たとえば、今回展示する《ゴレムとウェヌス》という二つの身体像のゴレムの方は、ヘブライ神話における土からつくられた生きた人形のことなんです。私はこの「土からつくられた」というところに、人間存在を重ねてみたんです。実は人間=Humanという言葉の語源は「腐植土」を意味するHumusなんですよね。腐ったもの、それこそ菌を始めとする有象無象が絡まり合う「土」から私たちはできている。あるいはHumusは「謙虚さ」を意味するHumilityという言葉の語源にもなっています。私はそうした言葉の持つ歴史に、人間が「土」によって生かされているんだという、謙虚なまなざしを感じるんです。そういう意味では、人間が人間として自律して存在している、と考えることは語源から考えてもズレた考えだなと思います。腐ったもの、堆積された死によって、生命が作られているということ、自分たちもまたそのような存在の一つであって、決して特別なポジションに立っているわけではないというイメージを、どうしたら蘇生できるのか。今回の展示ではそういうことを表現できたらと思っています。

Maki Ohkojima《Golem》制作風景 「Re construction|再構築」練馬区立美術館|2020

Maki Ohkojima《胎樹/FetusTree》制作風景 「Re construction|再構築」練馬区立美術館|2020

そうそう、ちょうど今日、描き上げたばかりの絵があるんです。これ、見えますか?

この投稿をInstagramで見る

逆卷 これは……、国会議事堂? それとミミズ?

大小島 これも練馬で展示予定の作品で《Humucracy(フムクラシー)》と名付けました。元になっているのはDemocracy(デモクラシー)という言葉ですけど、Democracyという言葉は民衆を意味するDemos=デモスと、力を持つことを意味するKratos=クラトスという言葉を合成したものですよね。もちろん、Democracyそのものも大切な言葉だと思うんですけど、その時のデモスという言葉が包摂しているものがヒューマンに限定されてしまうのだとしたら、やっぱり違うなと思うんです。だから、有象無象の生と死の絡まり合いであるHumus=腐植土をクラトスに掛け合わせてフムクラシーという言葉を作ってみたんです。土そのものが再び力を取り戻していくようなイメージですね。土はあらゆる存在の絡まり合いの象徴でありながら、一方でそれぞれ多様に存在するものですよね。ある土では育っていく植物が、別のある土では育たなかったりする。私はそこに文化の多様性の根幹があるように感じるんです。

この絵は「Entanglement hearts series」というシリーズの一つで、このシリーズでは全ての生物/無生物たちが絡まりあって、entanglementしながら生きているということを、命の根幹をなすheart、つまり心臓に描き変えてみているんです。学生時代の頃からずっと描き続けていて、練馬には最近の30作品を展示予定ですよ。

Maki Ohkojima《 Entanglement hearts series 》|2020

逆卷 土の話はおもしろいですね。実は腐植humusの話はハラウェイもしているんです。従前の人間概念を批判するにあたって、ヒューマニティーズ=人文学ではなく、ポスト・ヒューマニティーズに進むというひとつの流れがあります。けれどもそれだと、結局人間概念の技術的拡張に向かうだけで、人間概念に内在する性差別や人種差別、そして生命のプロセスに他の生物が入っていないかのように振舞う人間それ自体の例外性を批判し、人間が参加するに足る多種共生のフィクションをつくるところまでは届かない、というのがハラウェイの危惧です。

そこで、ハラウェイのパートナーであるラステン・ホグネスは、ヒューマニティーズならぬ、ヒュマスティーズHumus-itiesという言葉を打ち出した。腐植学みたいなニュアンスですね。人間と呼ばれていた存在者たちは、人間例外主義的なヒューマニティーズやヒューマンそれ自体を腐らして発酵させ堆肥に変え、これを育てる環境自体を育生する培養土へと変えようと。人間はポストヒューマンへと肥大するのではなく、大地で生きるために必要となるさまざまな学問からなる腐植学を専門とした堆肥体(compost)になるべきだ、と論じているわけです。それこそ、今見せてくれたミミズの心臓のような混ざり合いの中に人間も入って一緒に考えていくことが大事なんじゃないですかね。

大小島 国会議事堂の下にもきっとミミズが蠢いているわけですからね(笑)

逆卷 そう、混ざってる。決して純粋じゃない。実際、畑をやっている人にとってみたら、同じ人間、たとえば異国の、おいそれとはコンタクトできない身分にあるヒラリー・クリントンよりも、土を介して日々付き合っているミミズの方に親しみを感じるでしょう。同じ人間よりも、ミミズのほうがある人にとっては生のプロセスを共有するパートナーであると言えると思うんですよね。そういう身近さや関係の多様性を無視して、純粋な種のカテゴリーでなんでも切り分けることに窮屈さを感じます。ロシアの蟻とブラジルの蟻は同じ種に括られるかもしれないけど、今現在生きていくうえでは全然関係ないでしょう。

ハラウェイは、混ざっている、不純である、混淆している、もつれあっている、という生の事実を思考の出発点としよう、とずっと言い続けてきた人なんですよね。真木さんの制作ももちろんハラウェイとは同じではないけど、同じ方角を向いているように僕は感じます。青森の「アグロス・アートプロジェクト」で展示していた《明日の収穫》という作品も面白かった。あそこには鹿人間みたいなのが描かれていて、コンバインを運転していたりするじゃないですか。一方では木のように地面に植わっている人間がいたりする。その時点で、もはや人間じゃないのかもしれないけど。意味はよく分からないんだけど、意味を生みだす感じで、すごくいいですよね(笑)

Maki Ohkojima 《明日の収穫》(部分)|2019

大小島 私はつねに「人間だけではない」という可能性を描きたいんです。特に青森のあの作品では生命の円環をテーマにしていました。青森は開墾された土地で、飢えなどの苦しみに人間がもがいてきた歴史もあるので、そうした歴史についてもあの作品には描き込んでいて、また、確かにあそこに描いた米や耕作の様子は人間視点のモチーフではあります。ただ、だからと言って、それを人間だけで完結させるようには描きたくなかったんです。自分たちと他の存在というのが異なりながらも混じり合っているということをちゃんと描きたかった。それは芸術が歴史的に果たしてきた役割の一つだとも思うんです。

それこそアニミズムやトーテミズムが生きていた社会では、神話や伝承に必ずと言っていいほど、いろんな生き物との関係が描かれてきたわけですよね。たとえば異種との交配や婚姻についての物語というのも各地で描かれていて、神話の中ではその異種間に子供を産ませたりしている。それってつまり、「あいだ」を産ませているんですよね。その「あいだ」の存在を神話的に想定することで、異種との「あいだ」に明確な線を引かないようにしてきたんじゃないかと思うんです。そうした絡まり合いのイメージを人々に伝えるということを芸術や儀礼が担ってきたんじゃないか。私たちは現実には鹿との子供を産むことはできないんだけど、ただ、同じように私たちは現実に鹿がいなくては生きていくことができない。そういう感覚があったからこそ、そのもう一つの現実を儀礼の中で芸術を用いて表現してきたんじゃないかと思うんです。

Maki Ohkojima《Human becoming —熊人間》|2019

アートはそうした目には見えない現実を見せるための魔術であり、錬金術であり、装置のようなもので、そして、それがきちんと“リアル”に暮らしの中で発動しているということが大事なんじゃないかと思います。だから、私も現代に生きるものとして、現代ならではの方法で、そういう役割を果たしていきたい。その上で今、ゴレムとウェヌスという二つの像を通じて、2020年における神話をつくってみようと思ったんです。

逆卷 「あいだを産む」、っていいですね。真木さんの作品が一般的にどう受容されているのかは僕には分からないんですけど、僕が見る限り、別に綺麗じゃないんですよね。言うなれば、「キモ美しい」みたいな感じ(笑)。それは純粋に美しいわけでもキモいだけでもない、まさに美しいとキモイの「あいだを産む」ということです。

真木さんが描くものってつねに怪物的なんですよね。何か異質なもの同士が混ざり合って存在している。さっきの《Humucracy》もそうです。実は生命自体が混ざり合ってくプロセス自体も、ブリコラージュ的な当意即妙の技術として考えることもできるのかなと思っているんです。生きていくために行われる人間の適応と人間以外の生物の適応を、技術と自然という風に分けてしまうのは居心地が悪い。たとえばカニのハサミ、あれも言ってみれば、採餌しているうちにどんどんハサミが状況に応じて変化したわけですよね。それは人間の観点に立てば、自分の身体を道具に変えるプロセスと言えるでしょう。エビの尻尾はフィンみたいになっているけど、あれは泳いでいるうちにより泳ぎやすいようにああいう形になっていった。

そして人間は、ハサミやフィンのアイディアを借用して、自分たちの適応度を高めるために道具をつくるわけだけど、人間の手だって、拳になったり、万力になったり、赤ん坊のハンモックになったり、いろんな道具になっている。生きてくことと技術は、人工/自然というかたちで簡単に切り離せるものではないですよね。人間が作っている機械もただ生きていくうちにこうなっているわけでしょう。機械も人間の生命のプロセスの一部だと思うんです。

それでいうと、真木さんはあまり人工物を描きませんね?

大小島 描いてもいいんですけど、人工物を描いていると飽きてしまうんですよね。たとえば、最近、「Entanglement hearts series」の一つとして、こういう作品も描きました。《プラネタリー・アーバニゼーション》という作品で、私が挿絵を担当させてもらったHAGAZINEの連載シリーズ「COVID-19〈と〉考える」からインスパイアされたものです。こんな感じで、必要とあれば人工物も描いてはみるんですが……、ただ、描いていてあまり楽しくないというのは正直あるかもしれませんね(笑)

この投稿をInstagramで見る

割り切れなさと共に「キモ美しく」あること

逆卷 ところで、人工物の話から繋げていくと、真木さんはアクリル絵具を使いますよね。アクリル絵具は石油からできているんでしたっけ?

大小島 そうですね。樹脂からできています。もともとはアクリルも油も顔料自体は一緒で、それを何で溶くかの違いなんです。油で溶くか、アラビアゴムで溶くか、アクリル樹脂で溶くか。顔料自体、ラピスラズリのようなかつて使われていたような青はものすごく貴重で、現在は合成化学で作られた顔料が多用されていますね。化学的な合成を経たことで、耐光性に強くなったり、速乾性が上がったり、様々な色を使えるようになっているんです。

逆卷 ただ、アクリル絵具のような道具は化石燃料の採掘とも無縁ではないですよね。人間が石油をガンガン燃やしていくような人新世(Anthropocene)の営みと、どうしても接続せざるをえない。

大小島 そう、だから、私も別にオーガニックではないんです。土や海をモチーフにしながらも、本当に「土に還れ」と言い切れるわけではないし、様々な矛盾の中を生きている自覚があります。ある意味で、私の制作だってみんなを搾取することで成り立っているんじゃないかという思いもある。だから、コンセプトとして「コレクティブしています」みたいな、そんな感じでは本当になくて、そんなことを私が言ったらみんなに申し訳が立たない(笑)。協働制作と言っても、関係性の美学であるとか、そんな美しいものでは決してなく、ただただ「ありがとう」と「ごめんなさい」の日々なんです。ゴミだってつねに出しているし、そもそも都市で今生きているというだけでも、決して潔癖を気取るなんてことはできません。

制作において、たとえば米の絵の具だけを使用するとか、藍染のように藍色だけで描くとか、そういう方法もあるんです。だけど、私はそういう風にしているわけでもない。それは、やっぱり色を使いたいから。ある種の罪深さと矛盾を抱えながら生きているなと感じますし、もちろん、そうだからこそ、このアクリル絵具を地中から掘り起こしてまで描くにふさわしい絵を描きたいという思いがあります。あるいは協働制作にしても現代においてはコピーライツの問題などから、どうしても作品を私の個人名に帰属させざるを得ないわけで、それは制作に関わった無数の人たち、存在を搾取することなのかもしれない。でも、だからこそ、せめてみんなの気持ちを大事にしたいし、そこに敏感でありたいとはいつも思っています。

Maki Ohkojima《海の種/Seed of sea》大小島のドローイングを元に粟島の住民であるえっちゃんがおよそ8ヶ月間かけて刺繍した作品。周囲を取り囲む壁画はワルリ三兄弟によるもの。瀬戸内国際芸術祭2019、粟島、粟島芸術村|2019

逆卷 この質問をしたのは、僕はそこも「ピュアではない」ということに繋がると思うからなんです。絵を描く、アートを制作するというのはそれほど純粋な行為じゃないと思うんですね。一面よいものでも、他面では酷い暴力として働くこともあるかもしれない。それはどこまで行っても不純ですよね。制作は純粋によいものではないし、かといって純粋に悪いものでもない、ということをどれだけ意識しているのか、僕は知りたかった。真木さんの作品から受ける印象は純粋ではないんですよね。だって「キモ美しい」んだから。話を聞いてみて、それは作品だけではなくて、真木さんの人間関係にしても、生き物との関わりにしても、同じなんだということ、そして真木さんがそこもはっきり意識しているということを知れて、良かったです。真木さんは人間も含めた自然を描いているんだけど「私は地球を守っています」というような吹っ切れた感じが全くしないですから(笑)

大小島 地球を守っているだなんてとても言えないですよね(笑)。そこで語られている地球はきっと人間にとって都合のいい地球なんだと思うし、実際のところ地球からしたら人間がいなくなった方がせいせいするみたいな話かもしれないわけです。なんせ、いまや人間は単独種としては地球上で最も重量のある種ですからね!

逆卷 今、真木さんが関心を持たれている土も、植物を育てる素敵な孵化器なのではなく、ある意味酸性化とアルカリ化の間でいろんな生きものがせめぎあっている戦場なわけじゃないですか。戦いのなかで生命が生まれたり死んだりしながら、それぞれが生きていくバランスを状況に応じて調整している。肥沃であればそれでよいのかというとそうでもなく、熱帯雨林は一見豊かなように見えるけど、実はその土壌はとても貧しい。菌根菌の介入のおかげで、熱帯雨林の樹木は窒素を固定でき、多様な種が豊かさを享受できる。その意味では、なにがどう転ぶか、何が豊かなのかは状況によるわけですよね。人間による介入もあれば、災害による激変も起こりうる。諸行無常と盛者必衰を繰り返しながら、土壌が存続しているのであって、そんな簡単にはいいものとして割り切れないですよね。そういう割り切れなさ、僕の言葉で言うと「キモ美しさ」、真木さんの実践はそういう矛盾を全て抱えているように感じます。

大小島 抱えざるをえないですよ。だって、そこに生きているわけですから。しとねさんは超純水を飲んだことありますか? 化学実験で使う超純度の水です。

逆卷 飲んだことないです。

大小島 以前、東大の研究室に行った時に飲ませてもらったことがあるんですけど、美味しくないんですよ。やっぱり水はミネラルが含まれていた方が、不純である方が美味しいんです。もちろん、自然物だけで描いていることは素晴らしいことだと思うし、面白いことだとは思っていますよ。土で描く人もいるし、米で描く人もいますよね。

ただ、実はアクリル絵具にも面白い歴史があるんです。アクリル絵具が開発されたきっかけには、メキシコの壁画運動があるとも言われていて、というのも、デモクラシーを街中で壁画を通して訴えていくという時に乾きが遅い油絵だと難しいんですよね。街中においてはもっと速乾性があって耐久性が高い絵具が必要で、そのために開発されたものがアクリル絵具だと言われてます。自分の大事な思いを街に刻んでいく、そのためのものとして、生まれた絵具。アクリル絵具のそういうスピリットは好きなんです。それに色の知覚の可能性を追求する上でもアクリル絵具はすごいんですよ。混ぜ合わせればいくらでも色を作れる。どこか錬金術をしているような気分でもあって、だから、私は魔女として死ななきゃいけないんです(笑)

逆卷 魔女もまた「キモ美しい」存在ですよね。そしてその時の「美」は、人間が崇高や不気味さとして規定する、純人間的な「美的感覚」ではなくて、地中で蠢く生物たちが享受している「不純な美」を幾分か汲み取ったものなんだと思います。その「不純美」は何十億年も前からあったものなんだろうけど、真木さんは地中を開いて、それを現代の人間に対して、古くて新しい感覚として提示している。そんな気がしますね。

Photo by shikibon

2020年6月、ZOOMにて|編集:辻陽介

OUTRODUCTION ──「地に足をつけたまま雲を掴むように」

雲を掴むような話ができなくなる日が来るかもしれない。なんでも、そのうち雲が絶滅するらしい。

雲は地表の2/3を覆っている。これが消滅すると、太陽光を反射する障壁がなくなり、その熱は地表にダイレクトに注がれることになる。他方で、温暖化が進むにつれ、雲はどんどん薄くなっていく。雲が少なくなれば温暖化が進み、温暖化が進めば雲が少なくなる。スーパーコンピュータのシミュレーションによれば、温暖化と雲の窮乏のあいだには正のフィードバックループが生じているらしい。

とりわけ焦眉の急となっているのは、層積雲(stratocumulus cloud)と呼ばれる雲形の消滅である。層積雲とは、対流圏(troposphere)の下層に発生する、まだら模様、あるいは畝のように並ぶ雲のアセンブリッジのことだ。この嵐を呼ばないおとなしい雲は、亜熱帯の地表の20%をカバーし、そこに降り注ぐ太陽光の30%を反射している。地球上でもっとも寒冷化効果を発揮しているアクターとして層積雲を評価する気候物理学者もいる。けれども試算では、CO2濃度が1,200ppmに達すると、この優等生は絶滅する。産業革命前が280ppm、現時点で410ppmを越えたところだから、まだ1,200ppmまではずいぶんと余裕があるように思えるかもしれない。しかし、古気候学者の研究によれば、このペースで二酸化炭素の排出が進めば、あと100~150年で1,200ppmに達してしまうという。この崖っぷちをひとたび突破してしまえば、二酸化炭素だけの影響に限定しても気温は4℃上昇する。しかし層積雲消滅の影響はこれを凌ぐ。雲がなくなれば、気温は8℃上がるという。

全海洋の1/4を上空からカバーし、太陽光の30%~70%を反射する層積雲の絶滅は、地質学的過去にも生じた、と見られている。すなわち、5,600万年前の「暁新世 – 始新世境界温暖化極大」(The Paleocene–Eocene thermal maximum)、通称PETMである。PETMは、現在進行形の地球温暖化を考察する上で頻繁に引き合いに出される。PETMの時代の地球は、現在に比して平均気温が6℃高かったという。温暖化の発端となった現象は未だ特定されず、火山噴火など複数の仮説が林立しているのが現状だ。おまけに温暖化をPETMの水準まで加速させる “x-factor” もこれまで不明だった。しかし未だ精度を確保するにはスペックの足りないスーパーコンピュータによるシミュレーションは、この容疑者Xの正体が層積雲の絶滅であることを強く示唆している。もちろん、温暖化加速要因=層積雲絶滅説はどこまで行っても仮説にすぎない。エビデンスは、物質として残される化石や生痕化石に限定される。雲は地球に足跡ひとつ残さないのだから。

僕が知る限りかつて台風は非日常のイベントだった。それは学校が休みになる予報だった。しかし今やそれらは線状降水帯やゲリラ豪雨へとマイナーチェンジし、日常とは言わないまでも、年中行事には組みこまれつつある。こうしてみると今や層積雲のない、真っ青な晴天と真っ黒な霹靂という両極のあいだを往復する日々が日常化しているような気にもなってくる。日照りを対蹠とする急激な変転やスペクタクルな災害が日常化し、あいだにあるべき凡庸さや静けさが絶滅しつつある。今抗うべきは、さまざまなものを瞬時に巻きこむ、激した運動体に目を向けがちな偏向だ。むしろ、じわじわと不可逆的なヒステリシスをもたらす静かな運動体の立ち上がりこそ、奇貨とすべきなのかもしれない。

以上が、大小島との対談を文字で読んでみて得られた感慨だった。これだけではなんのことかわからないかもしれない。つまり、周囲に及ぼす影響が際立った運動からではなく、いろんな運動に発展しそれらを構成しうる「ふつうの」ミクロレベルの要素への着目から、「オオコジマン」という現象に迫るべきではないか、と今の僕は考えている。

僕は僕なりに五感を駆使して、言語を不器用に用い、僕の周りに現象するプロセスを把握しながら、生きている。誰しもがなにがしかの特異性をもって、世界と特異的にかかわり、奇妙な世界をつくっている。特段、奇異な話でもない。果たして大小島の場合、ドローイングがその生の特異性と奇妙さを特徴づけるという見立ては大きく外してはいまい。これまでつくってきた作品のなかにはそう呼ぶことが困難な作品もあるだろうけど、ともかくも大小島真木は日々ドローイングをするからだ。この対談でも語られているとおり、ドローイングは大小島が世界を把握し、世界となにものかと共に生成していく生のプロセスとほぼ同義である。投げ込まれた所与の世界のなかで企投し、なおかつ世界を生成させていくドローイングは、ある局所的な状況に絡めとられたか細い線たちを、書き留められた言葉や素描、複雑怪奇な作品へと具体化させていく。大小島の制作現場は、鉛直的な重力の働きに応じて雲粒(cloud droplets)の交錯と攪拌、ひいては地上も含めれば雲未満の粒子の漂流が日々生じているふつうの世界である。この意味において、制作それ自体は特筆すべき出来事なのではなく、誰もがゆっくりと行っているふつうのことだ。特筆すべきなのは、誰の日常においてもありふれている制作行為を作品として物質化する方法や技術、その過程だけである。

僕は本対談の前書きで、「オオコジマン」という異種混淆化を促進する作者性を「台風」に準えてみた。しかし台風という言葉では、運動体がとりうる形態のなかでも、とりわけ派手な一側面を捉えることしかできない。雲粒は台風でなくとも、刻々と変容する。水滴に凝結したり、氷の粒に氷結したりする。相転移は雲粒を運ぶ風の流れ、その強さ、熱などの影響を蒙る。雲粒の運動は、台風に親和的な霹靂を志向することもあるだろう。雲粒は完全に気化して、澄んだ青空に溶けることもあるだろうし、凪いだ層積雲を形成して太陽光を跳ね返すシールドになることもあるだろう。つまり、先に記した僕の感慨は、運動体を時間的にも位相的にも派手に激した性質へとまとめあげてしまうことへのためらいでもある。運動体のなかには、雲のようなはっきりとしたかたちをとらない位相もあるだろう。日常的に、僕の周りを漂っている水蒸気は、そのまま蒸発するかもしれないし、夕立に紛れて地中に潜り、いずれ台風の上昇気流に吸収されるかもしれない。さまざまな可能性を忍ばせている状態が、大気のありかたとして通常運転だ。空だけではなく周囲にも当たり前に存在している、雲粒を未だ知らない静かな様子も運動体である。

あくまで舌足らずに、蛇足として、先触れとしてここに記しておく。「オオコジマン」という運動体は、「台風」のような異常事態なのではなく、凪のような常態である。その常態たる運動こそがドローイングである。

ドローイングはまず、画材、絵具、キャンバス、体調、視線、挙措、大小島のこれまでの経験、しじま、湿度、空調、音景、景観、生態系の絡まりあいが、大小島のヴィジョンとせめぎあって生じる、境界開闢(「あいだを産む」)の運動としてある。

次にドローイングは、大小島が踵を接するカオスという他ない複雑系を、ロゴスに即して整序するのではなく、ヴィジュアル・イメージの運動へと翻訳する実践である。

最後に大小島のドローイングは、生物学的種の分別も生命の有無も超えた多様な存在がかかわる運動を、「大切な関係性と約束」と共にある身体的・時空間的有限性のもとに、「引き込んでいく(drawing)」活動である。

ドローイングと共にある大小島真木という人間存在とその周囲に発生する「オオコジマン」なる運動体=作者性は、自由とも不自由とも無関係に働く「引き込む力」を介して、ふつうに生きられている。地に足をつけたまま雲を掴むように生きている。

【参考】

・Jason Daley. “Could Climate Change Make These Clouds Go Extinct?” (Smithonian Magazine February 26, 2019. https://www.smithsonianmag.com/smart-news/rising-carbon-dioxide-levels-could-reduce-cloud-cover-and-fry-planet-180971571/)

・Rafi Letzter. “Climate Change Could Make These Super-Common Clouds Extinct, Which Would Scorch the Planet.” (Live Science February 25, 2019. https://www.livescience.com/64852-clouds-extinct-climate-change.html)

・Natalie Wolchover. “A World Without Clouds.” (Quanta Magazine February 25, 2019 https://www.quantamagazine.org/cloud-loss-could-add-8-degrees-to-global-warming-20190225/)

✴︎✴︎✴︎

大小島真木 おおこじま・まき/1987年東京生まれ。画家、アーティスト。2011年女子美術大学大学院修士課程修了。描くことを通じて、鳥や森、菌、鉱物、猿など異なるものたちの環世界を、自身に内在化し物語ることを追求している。作品とは、思考を少しずらしたり、視野を少し変えてみせたりすることの出来る“装置”のようなものであると考え、日々制作中。ペインティング、壁画、造形、映像などを使って表現活動を行う。

✴︎✴︎✴︎

〈ガイアの子供たち〉

<<#01 序論「巨人と/をつくる──涯てしない“わたしたち”の物語」

<<#02 不純なれ、異種混淆の怪物よ──大小島真木は《あいだ》をドローする

<<#03 革命はこの〈せせこましい身体〉から始まる──長谷川愛と「あいみょん革命」の20XX

<<#04「革命こそが総合芸術だ」──人民の敵・外山恒一は「集団」を創造する

<<#05 BUMMING AROUND UNIDENTIFIED LANDSCAPES──宮川敬一はどこの馬の骨かわからない「風景」を放浪する

〈MULTIVERSE〉

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰