3つのたんこぶ

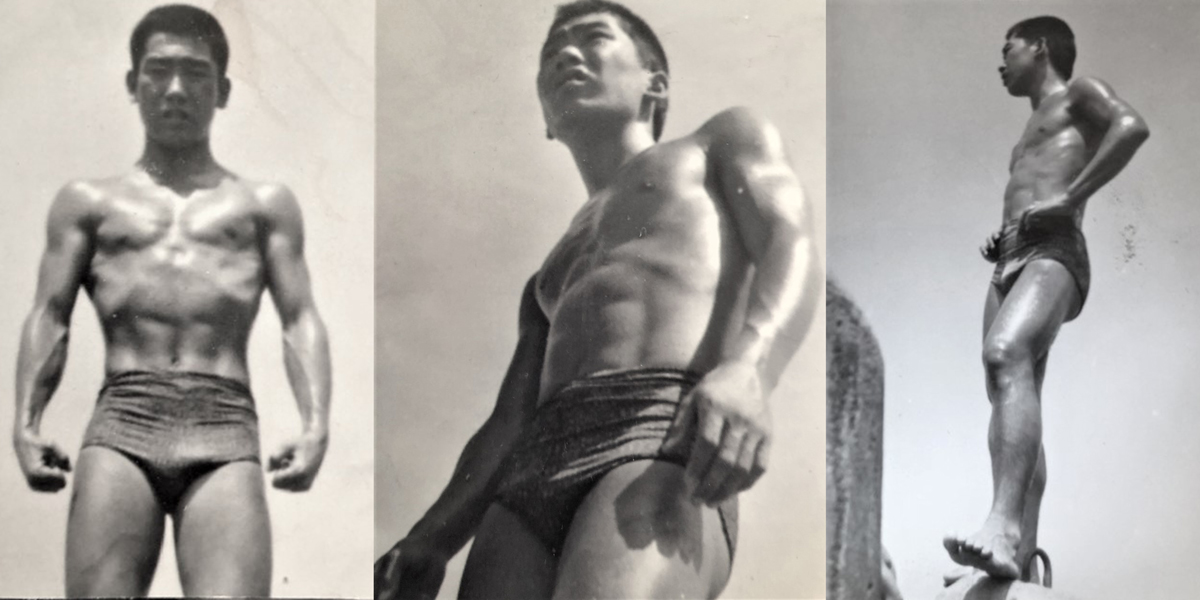

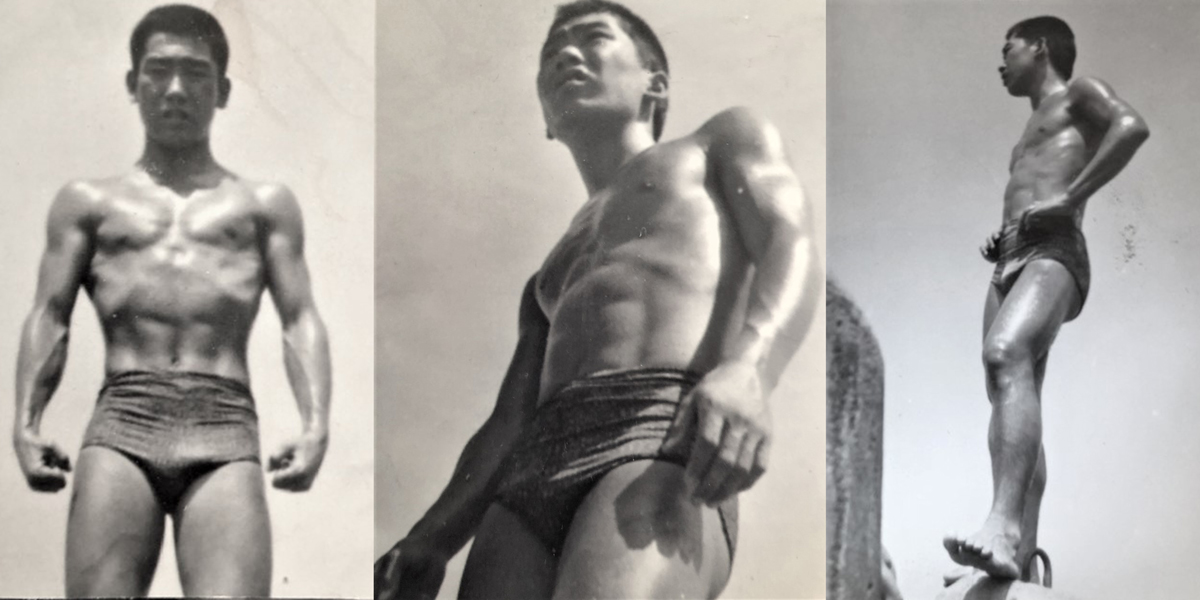

中学時代の小野

東京の大人たちと同じように、新潟の大人たちも小野を可愛がった。浜茶屋(海の家)や縁日を手伝っているうちに正式なお呼びがかかり、小野は18歳で、硎屋一家(現・六代目山口組)傘下組織の若い衆になったという。

「盃事もやったんですけど、入った後、面倒なことは何にもやらされなかったですね。おれ、部屋住みも運転手もやってないし、会費も出物も一度だって払わなかったし」

それが許されたのは、まるで現代の半グレ集団のように、小野と愚連隊が熱心に働いたからだろう。溜まり場にしている喫茶店の電話が鳴る。組の兄貴からだ。すぐさま小野と愚連隊は、喧嘩や恐喝に出かける。それは表向き愚連隊の仕業で、ヤクザとは関係ない。警察の目も欺けるので、たしかに使い勝手がいい。

次第に、アイビールックの愚連隊には怖いものがなくなったが、3つのたんこぶは別だ。ヤクザには、避けて通れない目の上のたんこぶがある。自分の組織の都合、競合する他団体、それから警察――小野が最初にしてやられたのは、警察だった。

✴︎

1964年の3月。

19歳の小野は、新潟県警に捕まった。

彼と愚連隊が積み重ねたいくつもの罪状で新潟少年鑑別所に入り、それから千葉に移送された。八街少年院は〈年少小唄〉によって知られる。塀の中の者らが歌い、落書きするなどして伝えられてきた〈ムショ節〉とも呼ばれる作者不詳の哀歌だ――ヤキの印旛か八街か、鬼より怖い神奈少か、娯楽の多摩か静少か、それとも情の有明か(…)ここは年少の行き止まり、チンケな野郎は一人もいない、ヤクザもんなら一度はまわる。

「まあまあ、八街はなかなかのもんでした。6人から8人の雑居房。おれみたいに、もうヤクザもんになっているか、これからなるような連中しかいなかったです。ヤキはね、生意気な野郎の口に将棋のコマ詰めて、手ぬぐい巻いて殴るんですけどね。口の中、ズタボロでも、顔の表面にはそんなに傷がつかないでしょ。あとは地面に画鋲をまいて、裸足でジャンプさせたり」

これらは収容者同士でなされるものだったが、八街名物の、本当のヤキは一味違う。

「普段はガキがさ、ガキ相手にヤキ入れるわけじゃない? そうすると、いくら隠したって指導官には分かるんだね。少年院じゃあ、読み書きそろばん、体育の授業なんかがあるんですが、八街の剣道の師範は、そら凄かった。あれは、やっぱり、チンコロだったのかなぁ。かかり稽古になると、たいてい、同房者にヤキ入れすぎた部屋長が指名されて。

かかり稽古だから、ガキがずっと(師範に)打ち込んでいかなきゃならんでしょう。ちょっとでも息が切れたり、隙を見せたら、そうしたらもう突き、突き、突きで、(師範が)突いた竹刀が弓みたいにグンッと曲がって、しなって。部屋長が道場の板間とか壁までどんどん吹っ飛ばされて。その、フラフラの奴をすぐに立たせて、また突き、突き、突き。

まあ、弱肉強食を絵に描いたような、ね。ガキが、ガキをシメるでしょ。そうすると今度はそのガキを看守、いや師範だから別に看守じゃないけど。ガキをシメたガキは、師範にヤキを入れられると。堂々巡りだよな」

では、小野自身が受けたヤキはどんなものだったのか。

「ああ、それがね……不思議なことに、おれはヤキ入れられていないんですよ。1回も、本当に、嘘じゃなくて本当に」

売られた喧嘩は、いつでも買うのではなかったか。

「そんな、塀のなかで喧嘩したってしようがないよ、シャバじゃないんだから。おれは、八街じゃ、ずっとおとなしくしていたね。だから、部屋長と揉めたこともなかったし。ああ、ひとり生意気な野郎がいたんで、ぶん殴って考査寮(懲罰房)に入れられたことはあったけど。それぐらいですよ」

この可哀そうな「生意気な野郎」は、小野の処世のための生贄だったかもしれない。

「だいたい、ねえ、これ、塀の中だけじゃなくてシャバでも一緒だと思うけど。ヤキ入れられる奴ってのは、テメエの話を膨らませてイキがる奴でしょう。あと、トロい奴。

なんて言えばいいのかな、トロい奴は、喧嘩が弱いわけじゃないんですよね。だから、ホラ吹きのお調子者よりは上等なの。それは間違いない。これから殴り合いになるなってときは、普通の奴なら雰囲気で分かるでしょ。それで、あらかじめ、肚のなかでグッと身構えてから、喧嘩を始めるじゃない? トロい奴には、そういうのが分からないんだ。そういう、身構えるタイミングがない奴だな。それで、だいたい出遅れる。

だけど、あいつら喧嘩は弱くないんだよ。殴り合いが始まってから、ようやく、あっ、喧嘩が始まったんだ、おれも誰か殴らなきゃ、ってなる奴。いざとなったらスタコラ逃げ出すホラ吹きより、よほど値打ちものなんだけど。そういう、いつでもワンテンポ遅れる奴は、けっこうヤキ入れられちゃうかもしれないな」

✴︎

翌65年、ふたつの少年院で約1年を過ごした小野は未成年ではなくなり、出所した。新潟に戻るとすぐさま仲間を集め、今度はヤクザとして本格的に活動を始めたが、それほど時間も経たないうちに、次のたんこぶが邪魔をする。

「別の愚連隊の奴らに、仲間がめちゃくちゃにやられてちゃって。頭にきたんで、埋めちゃおうと思って、ふたりさらったんですね。干潮の浜に埋めたら、満潮で死ぬでしょ。時間差になるから。おれたちは埋めただけで、殺したことにはならないし」

このとき、愚連隊のふたりを拉致する際、小野は硎谷一家の(自分が属する組とは別の)傘下組織が所有する車を使った。その組織の若(組長の息子)が小野に懐いており、一緒に行きたいと言ったからだ。以前に詫びを入れたときとは、逆の状況である。

かつて天プラ学生と乱闘した小野と佐藤は、錦政会系の大親分の倅を敵に回したために、吐いた唾を呑みこんだ。屈辱的だったが、今度は立場が違う。若を連れているのは相手ではなく、小野の方だ。にもかかわらず、またしても彼は吐いた唾を呑むこむハメになってしまったという。

拉致したふたりを硎谷一家の浜茶屋へ連れていくと、ちょうど幹部が立ち寄った。

「『ター坊! なにやってんだ』って言われたから、事情を説明して。落とし前つけるんで、こいつら埋めますって言ったら、『なにも埋めることはねえだろ』って。それで、浜茶屋に向こうの愚連隊の頭を呼んで、いくらだったかな、当時の金で10万だか20万だかの慰謝料とって収めたんです」

しばらくすると、小野は組の若頭に呼ばれた。

「本部へ行くと、オヤジ(組長)以外の幹部が勢揃いしていて。なにかと思ったら『なんで、テメエの喧嘩に(傘下組織の組長の息子を)巻き込んだ! ふてえ野郎だ』とか言われて、いきなり絶縁ですよ」

小野はまだ知らなかったが、このとき硎谷一家は新潟県警がこの拉致恐喝事件の捜査を始めたことを察知していた。つまり、先手を打って小野を切り捨てたのである。絶縁とは、硎谷一家(傘下組織)から小野が追放されることを意味するだけではない。絶縁の儀を記した書面は地元の競合組織にも回る。その書状には通常、きわめて丁寧な言葉遣いで、絶縁した小野と交際するのは止めろと書かれている。

「でも気にしなかったです。だって、おれ、ヤクザですよ。ヤクザが喧嘩して、落とし前つけることのいったい何が悪いんだって」

硎谷一家(傘下組織)から絶縁されても、小野と愚連隊の暴れぶりは変わらなかった。

すると、今度は別の暴力団、巽会(T企画)を率いる長谷川孝から誘いを受けた。「盃事はやらなかった」と言うが、新潟県警のデータベース上において、当時の小野は巽会の構成員として記録されている。

「このときは喧嘩だけじゃなくて、ちゃんと働きました。白トラ(ック)やってね。おれ、長期的な計画を立てるのは苦手だけど、思いついたら、まずやってみる反射神経というか、その場、その場での全力投球みたいなことは得意なんですよ」

そこからの約10年間、小野は最初の黄金時代を過ごした。巽会の賭場に入り浸っていた国鉄職員の免許証を使って1台のトラックを手に入れると、長距離の闇運送を始めたのである。

「白トラは行ってこい(片道)で、日当は3万から5万円ぐらい。たとえば、新潟でスイカを積んで、北海道に行くでしょ。そうしたら、帰りは道内の工場に寄って、新潟に運ぶ缶詰を探す。寝ないでやれば、金になりますよ。全国に配送ルートを作ったら、あとは自分じゃなくてもいいから、愚連隊の仲間も運転手にして、あっという間にトラック4台。税金なんか払わないし、めちゃくちゃ儲かりました」

小野の白トラは食べ物ばかりでなく、人間の集団も運んだ。

「国際プロレス、分かりますか? 当時、けっこうデカい団体があってね」

1966年から81年まで存在した国際プロレスは――とくに68年から72年までは――毎週水曜のゴールデンタイムに、TBSでレギュラー放送されるほどの人気を誇った。ストロング小林やアニマル浜口、ラッシャー木村が活躍した団体のようだが、筆者はリアルタイムで観戦していないのでイメージが湧かない。

小野は、このプロレス団体の北海道巡業を仕切ったことがあるという。

「普通、プロレスの地方巡業っていったら、体育館ね。こいつらは違うんだ。サーカスが使うようなでっかいテントをトラックに積んで、あとレッカー車。使ったのは全部、おれの車で、運転手は仲間と後輩。選手が乗る巡業用のバスだけは、たしか国際プロレスの自前だったと思う。レフェリーの阿部脩とか、毛むくじゃらのマンモス鈴木とかは、トラックの方に乗ることもあったな。

マンモス鈴木は気の良い、おとなしい野郎でさ、いい奴だったよ。こいつらとか、あと、なぜかミスター珍もトラックの助手席に座ってた。1カ月以上かけて北海道中をまわって、いやあ、面白かった。マンモスと仲良くなって、仙台の実家にも行ったな。野郎、たしか実家が土建屋か、砂利屋で、金持ちの家のボンボンで。おれも歓迎してもらって、河豚まで御馳走になってさ」

小野は、巡業を行った年をはっきりとは覚えていなかったが、国際プロレスが移動体育館を使い始めたのは、1970年。小野がマニラに入り浸るようになるのが72年なので、その間の出来事だと思われる。70年代初頭、大卒者の初任給は5、6万円程度だったが、国際プロレスの巡業で、小野は約180万円を稼いだという。

山口組が仕切っていた日本プロレスとは違い、歴史の短い国際プロレスには、まだいろいろな人や組織が入り込む隙が残されていたのか。このとき小野に金を払ったのは、国際プロレスの吉原社長ではない。巽会をはじめとしたヤクザとも日常付き合いをしていた地元の実業家が間に立ち、支払ったそうである。

だが、このときも小野は、巽会に金を入れなかった。

警察に追われる逃亡者を匿ったり、親分である長谷川の愛人の面倒をみるなどはしたそうだが、「あっ、でも、えらく怒られたことあったな。(新潟)市内の地主に頼まれて、養豚業者から切り取り(債権の強制的な回収)をやったんです。国際プロレスと同じぐらいの時期に。現金で300万、それから土地の権利書とか全部取って、いい金になったですねえ」。

小野は、その金も納めなかった。

「いやぁ、べつに組からもらった仕事じゃなかったし、その地主だって、巽会に相談したんじゃなくて、おれのところに相談に来たわけだから……って思ってたんですけど。このときは長谷川さんに怒られましたね。怒られているとき、なんで、そんなに青筋立ててと思ってたら。自分じゃ、すっかり忘れていたんだけど。その養豚業者に脅しかけるとき、おれ、しっかり巽会の看板使ってたらしいんですよ。いや、ホントにそんなこと言ったかなって思ったけど。ははっ、まあ、言ったんでしょうね、はっはっは」

✴︎

〈MULTIVERSE〉

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義