術というのは「経過」のためのひとつの介入の仕方でしかない

―なるほど、ようやく少し理解できてきたような気がします。今のお話に関連して少し僕から話させていただくと、たとえば西洋由来の言葉に「ウィルダネス」という言葉がありますよね。「手付かずの自然」という意味で、一般的にはヨーロッパ人の開拓が及ばなかった土地に対して用いられている言葉です。現在の国立公園や国立森林公園などですね。

一方でこのウィルダネスという言葉に対しては、それは人間例外主義的な言葉ではないかという批判もある。そもそも手付かずとはなんなのか、と。自然はそもそも様々な生命の介入を所与のものとして含んでいるじゃないか、と。西洋はとかく自然と文明を概念レベルで分割し、それらを対比的に考えてしまうところがある。それは人間の営みだけを特権化し例外化する誤ったものの見方ではないか、と。

さっき僕は話を聞いていて、野口晴哉の思想はともすればウィルダネス信仰に近いのではないかと思っていたんです。治療の否定が介入そのものの否定だとすれば、そこではある種の「手付かずの生命」のような幻想が描かれているようにもお思える。しかし、今の話を聞いて、それは違うということが分かりました。野口晴哉が問題にしてたのは、介入の是非ではなく、介入の仕方なんですよね。

野口晴哉が言うところの「体育」における身体を土地とのアナロジーで考えるなら、日本の里山思想であったり、福岡正信の自然農法などに近い気がします。いずれも自然と文明が対立することなく、そもそも分別することすらできない渾然一体とした状態にある中で、自分を含んだ場全体が活性化するような仕方を探るものです。最近では西洋からもジル・クレマンの『動いている庭』のような、まさにミニマム・インターベンションと呼ぶべき庭園論なども出てきていますよね。これらはいずれも野口さんが言うところの「誘発」のための方法論であるようにも思えます。

野口 なるほど、とても共感できる話ですね。祖父の全生思想にある生命至上主義的な観点においては、生命というのもある種の運動系ですから。だからコントロールはできない。その上で生命の働きを意識した介入を行うんです。とはいえ、介入したところでどうなるかは究極分からない。ワインだって同じ品種でも生産年ごとに味が違いますよね。それはこちら側では制御できないものなんだけど、ただ、かといって単に放置すればいいかというと違う。よく観察することが欠かせないんです。それは生命にとって何が心地いいのかを探るため。つまり、「俺様」じゃなくて「生命様」なんです。

私、つまり自分が肯定されるというのも、生命の運動の中に一体化した私、自分として肯定されるんです。なんなら身体も媒体に過ぎない。生命の乗り物、ヴィークルです。意思は脳に由来するわけだから、意思はその乗り物に備わってるひとつのファンクションだということになる。この小さなファンクションが自分の都合で動力源である生命をコントロール、支配しようとするようなアイディアは端的に言っておこがましいことでしょう。だからこそ「治療」ではなく「体育」なんだと思います。そこで体をどう育てるのかといえば、無意識下で行われる生命の働きや運動にちゃんと体が感応できるように育てることなんだと思います。

野口晴哉と妻・昭子

―とても興味深いです。ただ一点、野口整体にくる人は、そうとはいえ、やはり「治療」を求めているとは思うんです。体が不調で、それを治して欲しくて、だから整体に通っているわけですよね。実際、知人にも野口整体にかかったことがある人がいますが、抱えていた症状がそれによってスッキリ治ったと言ってました。野口整体は本当によく効く、と。でも、野口さんにとってはそこが本質ではないわけですよね。

野口 みんなそこばかりを知りたがるんですよね、本当に効くの、治るのって(笑)。祖父に言わせれば、効いたとしてもそれはあなたの生命がやったこと、という話になるんでしょうけど。たとえ同じ介入の仕方であっても、その目的や前提を理解しているかどうかであり方は変わってくるんです。ただ単に整体の技術によって不調を治してもらおうという感覚なんだとすれば、それは病院にしますか、漢方にしますか、鍼灸にしますか、それとも野口整体にしますか、みたいなオプションの話に過ぎなくなってしまいますしね。

ある意味、祖父の死後数十年にわたって、野口整体はそうした代替医療としてのメソッドや健康法として世の中において認識されるようになってきてしまったような気もしています。おそらく、今話してきたような術以前の、そもそもの前提の、最も重要な生命観の部分については、ちゃんと理解されていないという印象がある。さっきも言ったように祖父にとって病は除去するべき悪ではなく、それ自体が生命の働きの現れとして肯定されるべきものなんです。だから治療するものではなく、経過するものなんです。その点、術というのは経過のためのひとつの介入の仕方でしかない。

ただ、それこそ僕は45年間、子供の頃から祖父の生命観に基づいた環境で生きてきているわけですけど、ようやくこの年になって、もうこの生の働きにただ身を任せていけばいいんだ、と思えるようになったんですよね。10年ほど前に僕の体を観てくれていた叔父が亡くなり、僕の場合は技術の類を一切学んできてなかったので、いよいよ何にも頼れるものがなくなった。子供もいるし、どうしようかなって当初は思いました。

それからは一切、体を観てもらうこともなく生きてるんですが、だけれども、不思議とそこまで不安にはならなかったんですよ。つまり、体の変調をただ経過していくことがまさに「体育」ということなんじゃないかなって思うようになった。これまで数え切れないほどの「スパーリング」を経て、僕の体はもう生きていくに十分なほど育っている、そういう風に思えたんです。自分の生命の働き、身体に対する信頼関係を作ること、それが叔父が僕にした「体育」としての整体指導だったかもしれないと思うと、結構深いなって(笑)

―その意味では野口晴哉の思想を十全に体現しているのは野口家の人間たちだけだなのかもしれませんね。おそらく僕のように、生命をコントロールしようとすることに慣れてしまった人間がいきなり野口晴哉の思想をきちんと実践することはなかなか難しいでしょうから。農薬と化学肥料で散々やせ細った土地で今日からは自然農をやりますと言ってもそう思ったようにはいかないでしょうし。だから、ここからはもう少し具体的な話を聞きたいです。野口さんが野口家でどう学び、どう生きてきたのか、病や不調をどう経過してきたのか。

無病というのはむしろ怖いこと

―たとえば野口さんが子供時代に風邪などを引いた場合、ご家族はどう対処されてたんですか?

野口 特にないです。小さい頃は叔父に体を見てもらうようなことは多少ありましたけど、基本的にはただ体の反応をじっと観察するだけです。そもそも、我が家では風邪を引くと「良かったじゃない」と言われてましたから。子供って体力があるじゃないですか。だからむしろ熱が出てる状態ならば、エネルギーが余ってるんだから遊んでてもいい、と言われてたんです。逆に熱が下がって平熱以下になったような時は、エネルギーを使い切った状態だから安静にしてた方がいいと言われてましたね。確かに熱はエネルギーそのものですから、熱が出せるのは体力がある証拠でもある。一方、スマホのバッテリーが切れたような平熱以下の状態というのは充電を求めて休むべき状態なのだと言える。これは結構論理的でもあると思うんですよね。

―確かに。とはいえ、風邪を引いて「良かったね」というのはまた極端ですね(笑)

野口 祖父には『風邪の効用』という著作があるんです。今はまさに「風邪の時代」と言うような世界ですから、やや刺激的なタイトルですね(笑)。この本では、野口晴哉の風邪に対する捉え方が記されているんですが、祖父にとっては風邪もまた重要な生命の働きなんですよ。たとえばそれは身体が季節や外部環境に適応するためだったり、忙しかったりすれば休養するためだったり、色々です。川の水を飲もうと思ったら煮沸するじゃないですか。風邪を引いたら熱が出るというのも、煮沸と同じことを体がやっているんだと思うんです。

それに普通に生きていたら自分にとって心地よくない別の生命と感応することもあるわけです。地球上に生きているのは人間だけじゃないし、ウイルスや微生物だったり、短期的には人間にとって相性が良くない生命体とも共存してる。そうした存在と感応してしまった場合、お互い生き延びるために必要なことをするわけで、風邪もまたそういうプロセスとしてあるんです。だから、治療ではなく経過するものなのだ、と。そして、それが過ぎ去った後にはむしろ脱皮したような「快」がある。だからしっかり風邪を引くことは健康な証拠であり、むしろ喜ばしいことであると言われてたんです。

むしろ、うちではどんな物を食べても食あたりしないとか、皆勤賞をとる子供のように1年に1度も風邪を引かない体の方が鈍くて不健康だと言われてましたね。季節の変わり目には衣替えのように風邪を引き、毒を飲んだら排泄できる体の方が、適応能力が高く、健康なんだ、と。だから無病というのはむしろ怖いことなんですよ。

―そう言われてみると確かにそう思えてきます。では風邪以外の病、たとえば感染症などについてはどう言われていたんです? 風疹とか、おたふく風邪とか、水疱瘡とか。

野口 同じです。僕も一通りやりましたけど、祖父はそうした子供が必ずかかる病は子供の体が成長する過程で必要なものだと考えてたみたいです。

―もちろん薬などは一切飲まず。

野口 飲まないですね。飲んだことがない。なんで薬を飲まないかというと、体に変調を来したとき、薬によって治療してしまえば、生命自体の働きを使う必要がなくなってしまうからなんです。これは薬の働きを否定しているというのではないんです。本来自分でできることを薬に外注してしまうということが問題なんです。人間の機能は使わなければ退化していくもので、薬によって働きを抑制していたら、生命自体の機能、反応も鈍くなってくる。ましてや解熱剤にしても下痢止めにしても吐き気止めにしても、出るべくして出てるものを無理やり抑えつけているわけで、そんなものを溜め込んでいけば、いつか耐えられないような変調がやってくるかもしれないわけですよ。

―分かりますが……、やっぱりつらいじゃないですか。痛みやダルさを抑えれるなら抑えたいと僕は思ってしまいます。

野口 それは多分、そこに不安があるからなんだと思います。病は悪いもので、いち早く排除すべきものという発想がまずあり、だから体に変調が出ると不安になってしまう。あるいは、その痛みやダルさに耐えても得られるものがないと思い込んでる。うちの場合は、繰り返し言ってるように、病が喜ばしいものでしたから。また病を経過することで生命の働きも鍛えられるとも言われてました。そうやって考えてみると結構、不安がなくなると思うんですよ。どんなに痛くても、ダルくても、不安にならずに経過してみようと思える。子供が風邪を引いても、不安にならずに見ていられる。

僕自身は「スパーリングをする機会をもらった」みたいなイメージで病を捉えてます。敵を倒すということではなく、自分の生命を鍛えるトレーニングのような感覚ですね。当然、苦しかったり、痛かったりするわけだけど、一方で経過した後には「今回はフルラウンド判定まで行ったな」みたいな充実感や開放感のような快があるんですよね(笑)

―なるほど、確かにトレーニング後の筋肉痛などにはむしろ心地よく感じるところもありますからね。それは目から鱗でした。では病や風邪ではなく怪我ではどうでしょう? 生きていれば怪我をする場合もあるわけですよね。そういう時はどうしていたんです?

野口 僕は子供の頃にスケートボードをずっとやってたんで、しょっちゅう怪我をしてました。でも基本的に対処の仕方は変わらないです。骨も折ってるけど、やっぱり病院には行かなかったですし。一応、その時は叔父に骨だけは継いでもらったけど、それだけしたらあとはただ寝て過ごす感じでしたね。でも面白いことに、腕がありえないくらいにパンパンに腫れると、もう動かないんですよ。まるでギプスのような効果を体が自然に作り出してる。よくできてるもんだなって思いました。

箱根にある野口晴哉記念館に再現された自宅書斎

大切なのは「快」が伴うかどうか

―まさに生命の働きですね。ちなみに食生活とかはどうだったんでしょう? 野口家として特別に教わることなどはあるんですか?

野口 これといって特にないですね。なんでも食べましたよ。普通にジャンクフードも食べますし。ただ、残すことに対しては肯定的でした。無理して食べるな、と。食べたい、食べたくないという欲求には素直に従え、と。体に必要なものは自然と食べたくなるだろうし、美味しいと感じるものですからね。

あるいは、たとえ食べたいものが食べられなくても、野口晴哉の「体育」の観点から言えば、何を食べても必要な栄養を摂取できる体でいれば問題ないはずなんです。究極、雑草しか食べられないような状況でも適応できる体を育てればいい、と。だいぶ極端な例ですけど(笑)

―それは面白いですね。いわゆる禁欲では全くない。それにケミカルなものを否定しているわけでもない。よくあるような健康法とはそこも違うんですね。

野口 身体の健康そのものが目的ではありませんからね。飲んだり食べたりというのは日常的に行う生に対する介入ですが、別に健康になるために自然食品を食べるとかではなくて、大切なのは美味しいと感じることなんです。何をするにしても気持ち良いとか、快が伴うかどうかの方が大切で、そこを大切にせず、それこそ食べたくもないものを意思の力によって無理に食べたりしていると、自分の生が何を快とするのかが分からなくなってしまいますよね。逆に意思ばかりが肥大して、生の充実とは離れたところで依存的に何かを求め過ぎたりするようになってしまうかもしれない。

最近銭湯で温冷浴をすることにハマってるのですが、これも血行が良くなるから、とかの理由ではなく、単に気持ち良いからやってます。快楽は自分の生を喜ばすため、生を充実させるためのものとして全面的に肯定していますよ。

―酒やタバコのような嗜好品も問題ないわけですよね。

野口 祖父はアル中かと思うくらいのブランデー好きで、祖母がよく「私がブランデーのボトルを隠しても、じっちゃんには通用しない。私の顔を見ただけで隠し場所がわかるの」って言ってました(笑)

僕も酒は好きだし、タバコも吸います。ただ、こうした嗜好品も限度を越えて摂取すれば依存したり、中毒になったりする問題がありますよね。快楽に対する欲望は果てしないので、だからこそ生命の働きに敏感でいなければいけないってことなんだと思います。どの線を越えると毒になるのか、それも体が教えてくれるんじゃないでしょうか。もちろん時には僕も度を越して泥酔したりすることもあります。だから、あくまでも生を充実させる働きを疎外せず、その上で快を楽しむということなんでしょうね。

辻くんは全身にタトゥーが入ってるわけですが、タトゥーもまた体を使った面白い遊びだと思いますよ。辻くんの体ですし、その痛みが気持ち良いかどうかはわかりませんが、それで生が充実するならばその介入はなんら問題はないわけです。

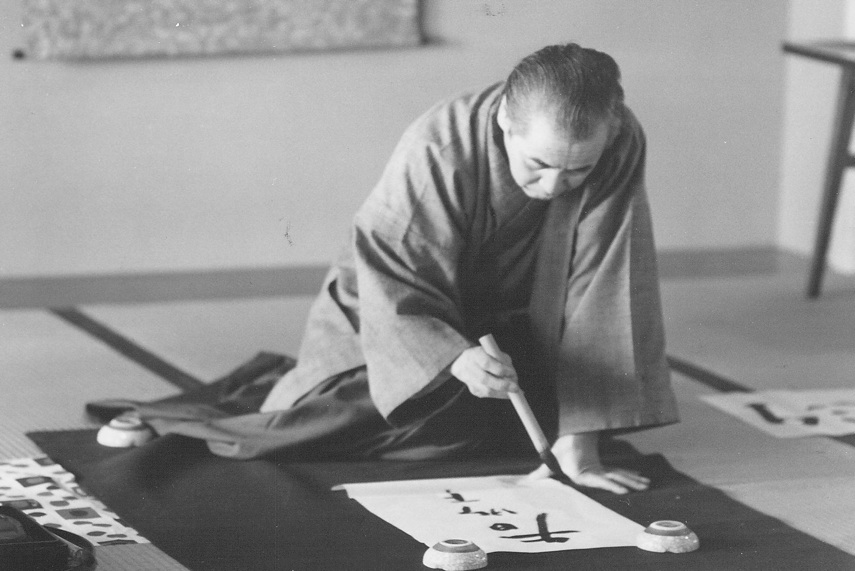

野口晴哉は独学で書も学び好んで書いていた

―話を聞いていると野口晴哉という人物は全く形式主義的な考え方をしていなかったんですね。

野口 そうですね、祖父が提示したのは生命の捉え方なので。生は死に向かって変化していくものですから、形式的になってしまったら変化に適応できませんしね。祖父は「べし、べからず」という観念を嫌ってました。人間は脳みそがあるばかりに自らが作り出した観念に縛られてしまいがちだ、と。だから『風邪の効用』を出した後も、「もしこの本がたくさんの人に読まれるようになって、薬を飲まないことを良しとする世の中になるならば、僕は薬を使って新たに健康を説く道を探すかもしれない」というようなことを言ったそうです。これは本来真に受けるような話ではないかもしれませんが、対話をしていても、そんな具合にある観念に人が傾き始めると、突然ハシゴを外すような仕掛けをして価値転倒させるようなことを意図的にやる人だったように思います。

―なんだか野口晴哉を「身体のアナキスト」とでも呼びたくなってきました(笑)

野口 (笑)。要はどれだけ生命を信頼できるかなんだと思いますね。その上で、必要以上の外注はしないということです。現代は分業化が進んであらゆることを外注する世の中じゃないですか。テクノロジーにもかなり依存してる。そうしたものを全て否定する必要は全然ないし、効率よくお金を稼いだりすることも資本主義の世界で生きる上では理に適ったことだとは思います。だけれども、こと自分の身体に関してだけは外注しない。己の生と直結している分、そこだけは外に任せないで自らが育てた生そのものに委ねていく。それが野口晴哉が説いた「自然な生」のあり方なんだと思います。

もしも死の病に罹ったとしたら

―もうひとつ、重要な点を聞きたいです。野口家は死というものとどう向き合っているんでしょう? たとえば病によって早死にされてしまうような人がいた場合、その事実をどう捉えるのか。

野口 そもそも、命の長さで何かを判断するということがないと思います。長く生きることよりも生を全うすることが祖父にとっては重要なことでしたから。祖父が死んだのは64歳で、今だと長生きとは言えないんだろうけど、何歳で死んだかということにはなんの意味もないだろうと僕も思いますしね。

―それこそ現在はもし長生きを望む場合、そのための介入の方法はかつてなく充実しているわけですよね。今後、野口さんが何か大きな病気になり、オペをすれば助かる、しなければ死ぬ、というような二者択一を迫られたとしたら、野口さんはどうするんです?

野口 ここまでくれば僕がなんて答えるか分かっていると思いますが、ノーチョイスですよね。結局、僕は医者よりも自分の生命の働きを信用してるんです。45年間、命に関してよそに外注していない。四世代にわたってこうやって生きてきてこれてるわけですから、それだけ自信も持っています。むしろ病院に行ってよく知らない医者の手術を受けることの方がよっぽど不安ですよね。

そもそも病院で検査もしないので大病といわれるものに自分がなったとしてもわからないと思います。医者に宣告されない限り、それは僕の身体感覚でしかないわけですから。たとえば癌をはじめとする難病と呼ばれるようなものに掛かったとしても、それもまた生命の働きの反応だと捉えるだけだと思います。それによって、もしかしたら風邪と同様に経過できるかもしれないし、あるいはできないかもしれない。ただ、もし僕の生命がどんなに働いても経過できないんだとしたらそこできっぱり諦められます。僕はそういう死に方を望んでいて、それは同時に、僕にとって「生き切る」こと、「全生」するということでもあるんです。

―僕は野口さんの死生観に共感しますし、それは絶対に尊重されるべきだと思います。ただ、一方で、生まれつき難病があり医療にかからなければ生きることができなかった人や、難病に苦しみながらも必死に医療のサポートを受けて延命しているような人もいます。そうした人々に向き合った際、その「全生」の思想からどのような言葉を引き出せるんでしょうか。

野口 辻くんがさっき言った通り、僕は生まれた時から当たり前にこうやって生きてきたからこそ、自分の生命によって働くこの体を信頼することができるんだと思います。ある日突然、僕たちのように生きろ、と言っても無理な話でしょうから、誰かに強制をしたり、勧めたりすることはないです。それぞれの人生ですし、それぞれがどう生きるかを選択すればいいんだと思います。おっしゃるような、生まれつきの難病であったり、医療のサポートなしでは生きられない、といったケースにおいて、医療の力が必要だと思うのなら、かかればいい。もしかしたらそこにこそ医療の大きな役目があるのかもしれませんしね。

だから、西洋医療のメソッドがダメで、野口整体のメソッドが正しいとか、そういう話ではないんです。メソッドや介入の仕方は多様であっていいんですから。ただ、西洋医療のメソッドそのものではなく、その根底にある思想には同意しきれない部分があるということです。社会設計からしてその思想が浸透しているじゃないですか。毎日決まった時間に会社に通うというのもそう。本来、身体の変調に合わせて適宜に休んだりした方がいいんです。ただ、その症状を治す薬がある。頭が痛ければそれを飲めばいいとされている。そうすることで会社にも通えるし、労働生産性があがる。要は医療によって人を兵隊にするというようなことがなされてるんです。

野口晴哉の思想を今に伝える意義があるとすれば、それは単に西洋医療を否定するとかではなくて、その前提にある部分、生の充実とは何かということをあらためて考えることにあるんだと思うんです。実際、風邪が生命の働きだという風に考えたら、次に辻くんが風邪を引いて辛さを感じた時、その辛さが持つ意味合いが変わってくるかもしれない。もしかしたら、今までは不快でしかなかった辛さすらも楽しめるようになるかもしれない。その意味で、野口晴哉という人は生をとことん楽しんだ人だと思います。祖父は芸術や文化を深く愛した人でもありました。スペインのパブロ・カザルスを師と仰ぐほどにクラシック音楽を愛し、梧竹の書に感動し、ある意味で人間の介入と操作の賜物とも言えるサラブレッドの走る姿に美しさを認めていた。そういう人でしたから。

野口晴哉は、独創的な書風を確立し「明治の三筆」の一人にも数えられる中林悟竹の書を好んで収集していた

野口家にとっての試練

―そう言われると少し次の風邪が待ち遠しいような気持ちになってきますね(笑)。ただ、野口さんの方は西洋医療を受けたい人は受ければいいんだと言いますけど、どうやら西洋医療の方はそうは思っていないみたいです。今日のコロナ禍において、野口さんが生きている世界線と西洋医療の世界線とが、ウイルスを介して相互干渉を起こしてしまうということが、前景化してしまった。それによって、ひとつの生のあり方として、もはや西洋医療とは異なるリアリティが放置してはもらえなくなってしまっている。言わば現在、複数あって然るべき世界線を一つに統合しようという強い流れがあるわけです。

野口 今のワクチンの接種証明の流れはまさにそうですよね。自分たちがいかにマイノリティであるかということをこれほど痛烈に感じたことはなかったかもしれません。

―野口さんはワクチンについてはどうされるつもりです?

野口 打つという選択肢がそもそも存在しない人生を歩んできてるので、たとえばワクチンを打つと最高に気持ち良い、みたいなことがない限りは打たないですよね(笑)。いずれにせよ、ある特定の介入方法に従わない人間を社会から孤立させるような政策はいかがなものかと思います。

最初の方で、「体育」とは自分だけで生きれるようになることを目指すんだという話をしましたけど、それは自分一人で完結した世界を生きようという話では決してないんです。それは自らの生との向き合い方においてであって、生の充実という面では自分以外の他者との関わり、助けたり、助けられたりしながら、ということも当然大事なことなんです。それにワインと同じで、自分の身体には微生物だってたくさんいるし、空気中にも無数の細菌やウイルスがいる。生命の働きというのもそうした関係性の中で動いてる力です。僕は僕自身でそうした関係性をこれまでつくってきたのに、今、それが上からの力で疎外されつつある。

まあでも、環境の変化に適応して生きるのが野口晴哉の流儀ですからね。なんとか生きていけるんじゃないかなと割と楽観視はしてますよ(笑)

―笑い事ではないですが、野口家にとっては史上最大の試練だと言えるかもしれません(笑)

野口 野口晴哉の時代にはなかった問題ですしね。ただ、実はワクチンそのものは面白いものだなとも一方では思ってるんです。この前、整体指導を生業にしている僕の従兄弟がワクチンを接種した人の身体を観たらしいんですよ。そうしたら、やっぱり身体が壊れてる。あえてウイルスを打ち込んでいるわけだから、当然そうなるわけですよね。でも、壊れているというのは同時に、そこから回復しようとする生命の働きがあるということだとも言うんですね。ワクチンによって退化していた生命の働きが呼び起こされるのだとしたら、むしろワクチンすらも利用して、今の時代に則した体育のあり方を考えることができるかもしれない。そんな話を従兄弟と酒を飲みながらしてました。

いずれにしても「人新世」のような言葉が生まれてくる時代ですからね。生に対する介入と操作の問題というのは現代にも通じる普遍的なテーマでもあるし、祖父が生きていた時代とはまた違った介入の仕方もあるんだろうと思います。せっかく現代を生きているわけですし、野口晴哉の思想を現代の状況の中で活かしつつ、今起こっている変化さえも楽しめるくらいの境地に行きたいものです(笑)

―頼もしい(笑)。僕自身、あらためてお話を聞いて、野口晴哉の思想、とりわけその介入の作法は、今日を生きる我々にとって、単にコロナ禍だからということではなく、貴重な示唆に富むものだと感じました。あるいは、この記事もまた時代に対する必要な介入なのだと言えるかもしれません。果たして、どんな働きが誘発されるのか、どんな香りのワインが仕上がるのか。じっくり観察していきたいところですね。

野口 ええ、そうしましょう(笑)

野口晴哉(1911-1976)

取材・文/辻陽介

〈MULTIVERSE〉

「汝はいかにして“縄文族”になりしや」──《JOMON TRIBE》外伝

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義

「巨大な夢が繁茂するシュアール族の森で──複数の世界線を生きる」|太田光海 × 清水高志

「反・衛生パスポートのための準備運動──連帯主義と生-資本に抗する」|西迫大祐×塚原東吾