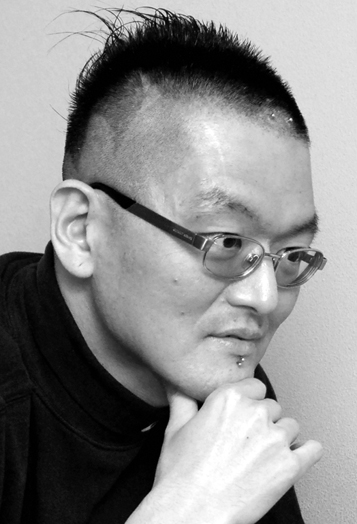

ケロッピー前田 『クレイジーカルチャー最前線』 #21 本を読もう、コロナの時代を生き抜くために ──危ない知のブックガイドとしての『闇の自己啓発』

驚異のカウンターカルチャー=身体改造の最前線を追い続ける男・ケロッピー前田が案内する未来ヴィジョン。現実を凝視し、その向こう側まで覗き込め。未来はあなたの心の中にある。

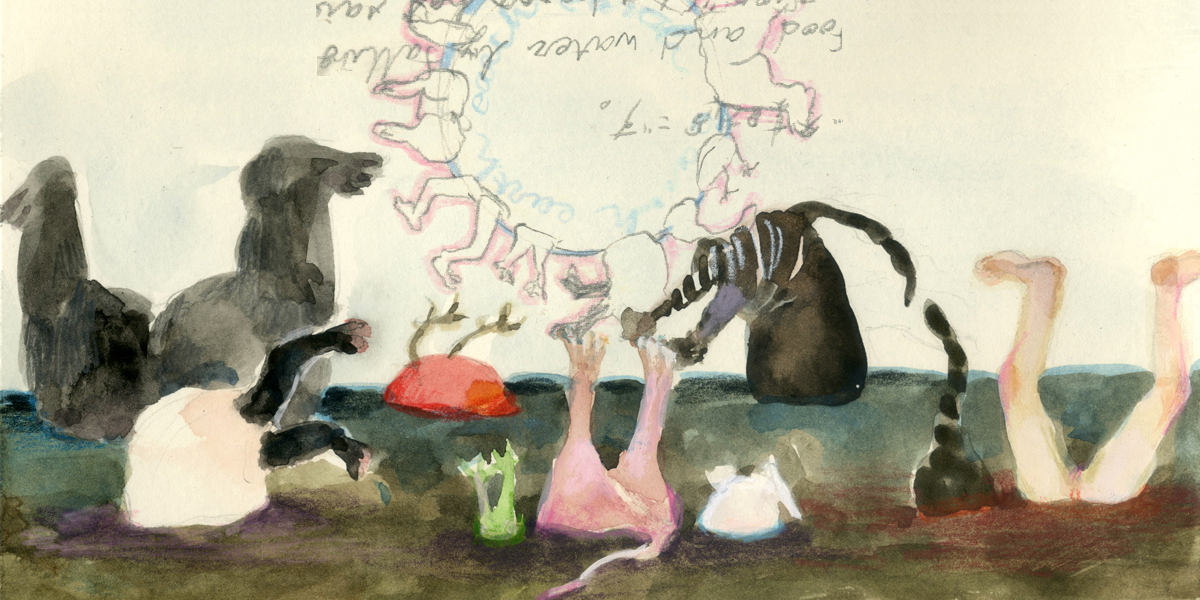

禍々しい装丁に隠された時代への誠実さ

パンデミック以降、本はもっぱらネットで買っていたが、話題の書『闇の自己啓発』(早川書房)に関するブックフェア(2021年2月19日~3月31日)が開催されているというので新宿ブックファーストを訪ねた。

そこでは『闇の自己啓発』で紹介された関連書籍がずらりと並べられていた。つまり、同書がブックガイドとして優れていることは書店で確認済みである。

とはいえ、この『闇の自己啓発』、艶消しブラックに金文字の装丁、闇に始まるタイトルと、明らかに良識人は買っていけないとでもいうような雰囲気を漂わせている。実際に紐解いてみると、4人の著者が月に一回一冊と決めて、noteで連載していた読書会の内容を大幅に加筆してまとめた対談集のようである。

その4人とは、「闇の自己啓発会」発起人・江永泉、 『ダークウェブ・アンダーグラウンド』などの著書やニック・ランドの紹介者として知られる木澤佐登志、 ソフトウェアエンジニアのひでシス、 ライター・編集者の役所暁である。

一読して筆者が感心したのは、4人の著者それぞれの知識や守備分野をうまく活かして、対談集でありながら100冊を優に超えるブックガイドになっていることだ。さらにいえば、闇という言葉に象徴される危ない知を扱いながらも、いかに生きるのかといった根本問題に立ち戻っていくあたり誠実さも感じた。

読書会というインディペンデントでDIYな形式をベースに、21世紀における最も尖った思想やテクノロジーを読み解くためのテーマに取り組んでいるところも素直に応援したくなった。

そこで今回は、そんな彼らの読書会を覗かせてもらう気分で、『闇の自己啓発』を読み進めていきたい。

新反動主義とはなにか

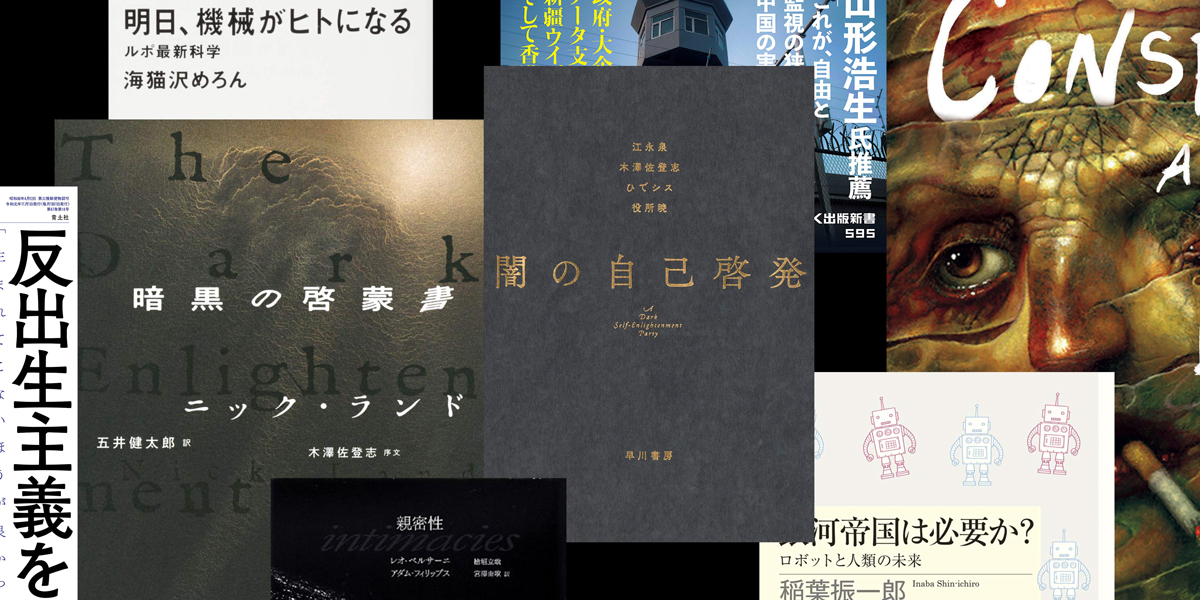

読書会の第一回目として登場するのは、著者の一人、木澤佐登志の『ダークウェブ・アンダーグラウンド』(イースト・プレス、2019年)である。

ダークウェブをテーマにした本なのに、オルタナ右翼やニック・ランドについて書いた部分がよく読まれているという。それらについて、木澤は『ニック・ランドと新反動主義』(星海社新書、2019年)を著し、ニック・ランド著『暗黒の啓蒙書』(翻訳・五井健太郎、講談社、2020年)の序文も執筆している。

ちなみに、新反動主義とは、カーティス・ヤーヴィンから始まり、ニック・ランドが体系化、オルタナ右翼にもつながるもので、民主主義や平等主義などのリベラリズム(自由主義)思想に苛烈なアンチを唱えるものと説明されている。リバタリアン(自由至上主義者)として知られるピーター・ティールの「自由と民主主義はもはや両立しない」という発言が新反動主義に霊感を与えている点も見逃せない。

ここで少し補足するなら、ピーター・ティールはペイパルの創始者として知られ、フェイスブックを創業から支えた外部投資家で2016年のアメリカ大統領選挙ではトランプを支持し、トランプ政権誕生にも大きく貢献している。テスラ・モーターズやスペースXで勢いに乗るイーロン・マスクも、ピーター・ティールが率いたペイパル・マフィアのメンバーであった。

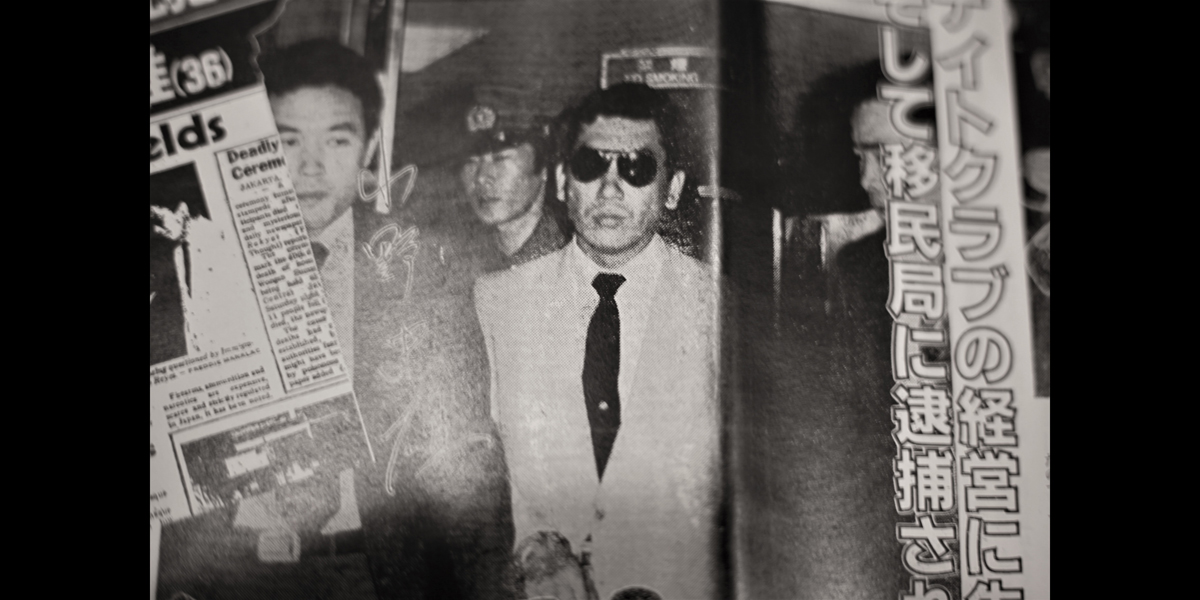

ダークウェブとは、インターネット上にありながらもTorブラウザを経由することで、IPアドレスを残すことなくアクセスできるため、Google検索や国家に監視されない領域をいう。ダークウェブの存在を世に知らしめた闇のAmazonことシルクロードがドラッグ売買などの違法性を伴うビジネスを行いながらも、ネット上で一定の支持を集めていたのは、その創始者DPR(ドレッド・パイレート・ロバーツ)が法律よりも個人の自由こそ守るべきとするリバタリアンの考え方に則っていたからである。

シルクロードは2013年のDPRの逮捕によって、事実上消滅したが、いまもダークウェブでの闇の取引は続いている。ダークウェブのビジネスを支える仮想通貨ビットコインも暗号技術を前提としており、そのようなブロックチェーン(分散型台帳)をベースとしたネット上のヴァーチャル国家というアイディアも生まれている。

加速主義と反出生主義

新反動主義と並んで重要なキーワードに加速主義がある。これは、ベンジャミン・ノイズが2008年頃から用い始めたもので、「資本主義の進展を加速することで資本主義が解体される」ことをいう。のちに新反動主義のニック・ランドも加速主義の流れに合流し、現状は右派・左派などいくつかに分派している。

さらに加速主義は「テクノロジーで人間を超越する」こととも解釈され、人間のサイボーグ化や不老不死などを推進するトランスヒューマニズの文脈でも受け入れられている。その点は課題図書となった海猫沢めろん『明日、機械がヒトになる』のところでも触れられている。

さて、加速主義は『現代思想』2019年6月号でも特集されているが、同2019年11月号では「反出生主義を考える」が特集され、その号が課題図書となっている。

反出生主義とは、デイヴィッド・ベネターが提唱したもので、彼の著書『生まれてこないほうが良かった 存在してしまうことの害悪』(すずさわ書店、2017年)に詳しい。「ベネターの議論は、苦しみを慮るならば新たな生が始まるべきではない」としながらも「他を死なせる」ことも「自ら死ぬ」ことも奨励してはいないという。反出生主義と関連して、トランスジェンダー、フェミニズムなどについても語られるが、切実な「生きづらさ」を抱える人にとっては「ベネターの議論は論理パズル」と手厳しい。一方で、アンチヒューマニズムの反出生主義として、トマス・リゴティの『人類に対する陰謀』などが紹介され、加速主義とも接続可能であることが強調されている。

アンチソーシャル的転回から宇宙へ

それに続く課題図書、レオ・ベルサーニ/アダム・フィリップス『親密性』では、クィア理論におけるアンチソーシャル的転回が語られる。ここでいうアンチソーシャル(反社会性)の説明については、再生産(子供を作る)に反対し、未来に反対し、生に反対することこそがクィアであるというリー・エーデルマンの主張も紹介されている。

中国や宇宙開発に関しては、梶谷懐/高口康太『幸福な監視国家・中国』やアイザック・アシモフのSF論考である稲葉振一郎『銀河帝国は必要か?―ロボットと人類の未来』が課題図書となっている。

中国ではネット監視が行き届き、アルゴリズムによる統治が実現しつつある。そればかりか、日本を含めた世界中が中国化していくことが危惧される。一方、稲葉が語るアシモフ論では地球から遠く離れた宇宙空間こそ、自律型ロボットが必要であるという。監視国家が台頭するグローバル時代にあって、宇宙にこそ自由があるという視点が面白い。

自分を変えるのなら人間を超越せよ

さて、読書会における対談の内容を駆け足に辿ってみたが、彼らは、自分を変えるのならいっそ、人間を超越せよという。

そのために「この世界の『闇』にうごめく、社会一般の常識から逸脱した事象や思想に目を向けることになる」と、役所暁はまえがきで書いている。さらに彼は「江永氏に読書会に誘われたのは、私が誕生日に自殺しようとしていたときだった」と切実に語り、読書と連帯を通じて、自己を失わず、思考を続け、発信することで共犯者を増やしていくことを奨励する。それこそがディストピアと化す世の中に抗うための彼らの実践なのだ。

まずは本を読もうだなんて、いささか退屈な奨励とも思われるかもしれないが、いまだコロナ禍の先の見えない状況にあって、本書はさしずめ、暗黒の知性からの闇のメッセージを受け取る方法を指南しているとも言えよう。

【INFORMATION】

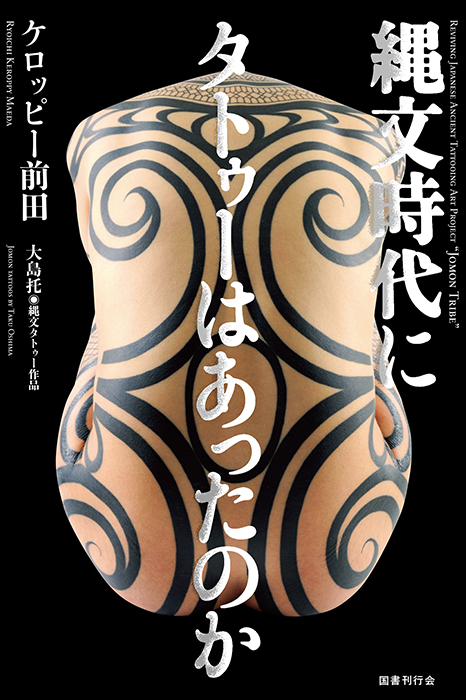

ケロッピー前田『縄文時代にタトゥーはあったのか』

大島托(縄文タトゥー作品)

国書刊行会 2020年3月19日発売

本体価格2400円(定価2640円)https://amzn.to/38OTAfb

漆黒でオーバーオールな古代の和彫が近現代の鎖を断ち切り日本を日本に戻す。菊地成孔氏(音楽家・文筆家)推薦!!

土器や土偶にえがかれた線、円、点、螺旋といった我々を魅了する幾何学的な文様。これらがもしも太古の人体にきざまれていたとしたら――。世界中に残る痕跡をたどり、太古に失われたタトゥーを現代人に彫り込み「モダン・プリミティブズ」へと身体のアップデートを目指す壮大な試み。

〈MULTIVERSE〉

「土へと堕落せよ」 ──育て、殺め、喰らう里山人の甘美なる背徳生活|東千茅との対話

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「デモクラシーとは土民生活である」──異端のアナキスト・石川三四郎の「土」の思想|森元斎インタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「1984年、歌舞伎町のディスコを舞台に中高生たちが起こした“幻”のムーブメント」── Back To The 80’s 東亜|中村保夫

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美

「芦原伸『ラストカムイ』を読んで」──砂澤ビッキと「二つの風」|辻陽介

「死者数ばかりが伝えられるコロナ禍と災害の「数の暴力装置」としての《地獄の門》」現代美術家・馬嘉豪(マ・ジャホウ)に聞く

「21世紀の〈顔貌〉はマトリクスをたゆたう」 ──機械のまなざしと顔の呪術性|山川冬樹 × 村山悟郎

「新町炎上、その後」──沖縄の旧赤線地帯にアートギャラリーをつくった男|津波典泰

「蓮の糸は、此岸と彼岸を結い、新たなる神話を編む」──ハチスノイトが言葉を歌わない理由|桜美林大学ビッグヒストリー講座ゲスト講義