磐樹炙弦 『ウィッチ・フェミニズム──現代魔女運動の系譜』 #03「蕩尽と知と恋愛の18世紀末(2)──汝の意志することをなせ」

現代魔術研究者の磐樹炙弦が紐解く魔女とフェミニズムの年代記。18世紀、暴力と放蕩の坩堝ロンドンに啓蒙の業火が燃え上がり、性革命の蛇が鎌首をもたげる。魔女復活に繋がる「西洋のタントラ」その不可視の系譜。

<<#02 「蕩尽と知と恋愛の18世紀末(1)──サロン、革命、厄介なもの」を読む

COVID-19のパンデミック以降、我々は身体的接触がタブーとなった日常を生きている。身体的接触が可能な限りZOOMに置き換えられていくなかで、共同体感覚はますます多層化・微分化・流動化せざるを得ない。なによりも、呼吸、発話、移動という身体のふるまいそのものを制限する「ロックダウン的」空気感は、我々の共同体感覚にとどまらず、身体観、人間観のレベルでの再考を迫る。それは我々には予測不可能なレベルでの心身的影響を及ぼすはずだ。

リアリティーショー番組「テラスハウス」への出演をきっかけに、SNSで誹謗中傷の集中砲火を浴びていたプロレスラー、木村花の自殺が報じられた翌日に、政権に批判的な投稿をしたアーティスト、きゃりーぱみゅぱみゅのタイムラインが炎上する。本連載序論で触れた「絶望 vs 厄介なもの」の対立構造は、ますます鮮明に眼前に浮き上がっている。焦燥と敵意に満ちた文字列が、マスクの下で息を潜め、移動もままならない肉体から激流となって溢れ出しているようだ。

緊急事態宣言を恐る恐る解除した後、先の見えない警戒状態に吊り下げられる我々の日常的なすべてのふるまいは、「かつてそうであった」日常の、腰の引けた再演となり、生の実感は禁じられる。弛緩するものもあれば、飽和するものもあるだろう。大きな物語が求められ、より大きな失望が待ち受ける。当面、私がしておきたいのは、情報と暴力、想像力と恍惚の巨大な振り子を指差しつつ、「かつてそうであった」ものを、より深いレベルまで掘り下げてみていくことだ。我々が知っていることが全て間違っているかもしれない、という事実は、我々に予測可能な未来はどこにもない、という状況においては、より歓待しやすいはずだ。

シティ

1666年の大火の後、ロンドンは新興中産階級のショッピングとビジネスのために整理された区域と、開発から取り残された貧民区域が入り混じる、モザイク様の巨大都市となった。とりわけロンドンシティとウェストミンスターシティの二つの行政区の境目、現在も劇場街として知られるドルリーレーンを含むコヴェントガーデンは、当時ロンドン最大のマーケットであり、浮浪者や娼婦が行き交う猥雑な境界領域であった。

市民階級の情報空間としてコーヒーハウスが興隆を極める。18世紀初頭のロンドンシティには3,000軒以上のコーヒーハウスがひしめき、覚醒作用のある嗜好品、砂糖とコーヒーを大量に消費しつつ、各社の新聞と雑誌を回し読みする市民の情報拠点となった。船主たちが集まり保険商品をやりとりする場であったロイズコーヒーハウスは、独自の船舶新聞「ロイズニュース」を刊行し、後に世界最大の保険組織ロイズに成長する。

Interior of a London coffee-house , Unknown © Trustees of the British Museum

シティは4大法学院を擁し、その最高峰としてテンプル騎士団の領地インナーテンプルがあった。ここは法学を学ぶために送られてきた紳士階級の子息が、はじめて親元を離れて暮らす自由を謳歌する場所であった。また、貴族や中産階級の邸宅に勤める女性労働者の流入が、男性を上回るようになる。新富裕層、女性労働者、親元を離れて自由を謳歌する上流階級子息たちが、劇場と娼館、法学院と居酒屋、カフェインと情報、アルコールと猥褻に揉まれ、行き交う。この猥雑なエナジーが、近代的情報空間、演劇的都市空間を形成していった。

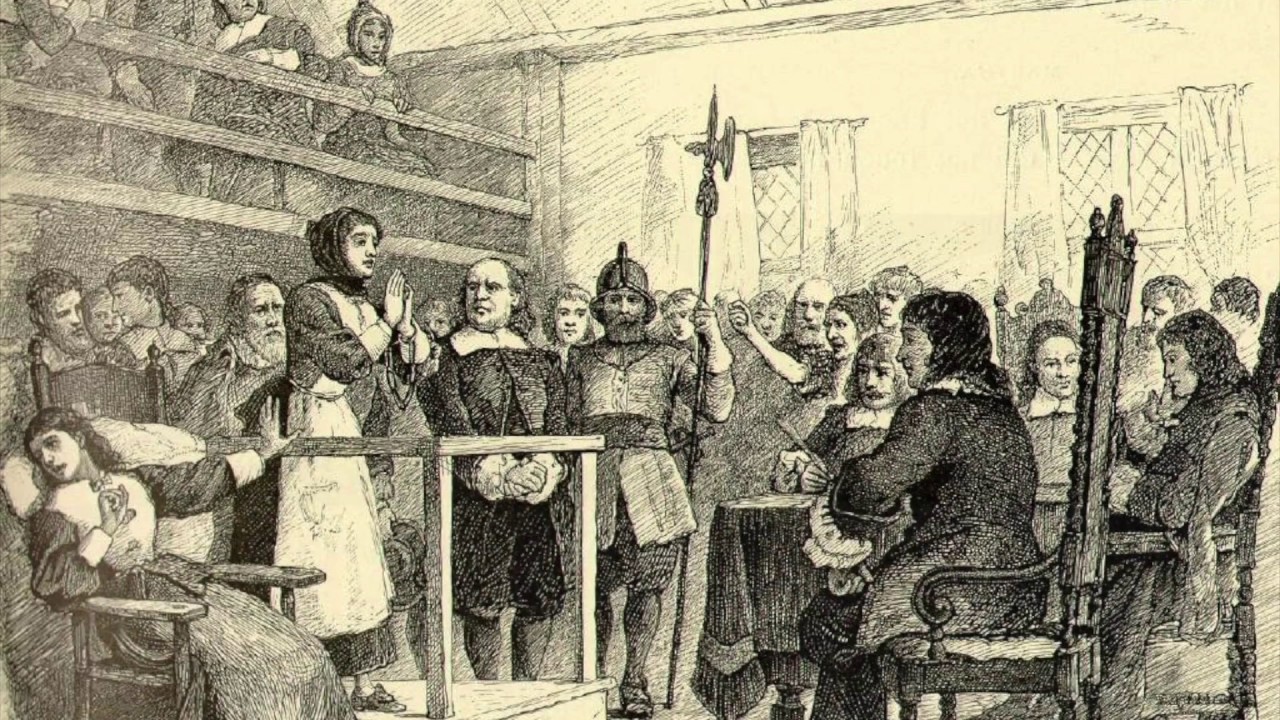

1712年3月、ロンドンと、その北端で接するハートフォードシャーで、二つの象徴的な事件が起こった。3月4日、史実としては正確ではないにせよ象徴的に「イングランド最後の魔女裁判」と呼ばれるジェイン・ウェナム魔女裁判がハートフォードシャーで開廷。そして3月12日、およそ1ヶ月に渡ってロンドン市民を恐怖のどん底に叩き落とした無法者集団、モホーク団が逮捕される。この二つの事件に因果関係はないのだが、フランス市民革命に先行する、新たな市民社会とその熱源である「厄介なもの」の胎動が、通奏低音として感じられなくもない。

ジェイン・ウェナム魔女裁判

ジェイン・ウェナム魔女裁判 https://www.hertford.net/history/janewenham.php

ハートフォードシャー、ウォーカーンの未亡人ジェイン・ウェナムは、自身を魔女として告発した農夫ジョン・チャップマンに対し、名誉毀損の訴訟を起こす。治安判事は1シリングの和解金を持って和解を提案するが、激怒したウェナム未亡人は不穏な言動により、魔女として逮捕される。逮捕後には彼女を魔女として告発する証人が多数現れ、悪名高い魔女判別法(目や耳を塞がれ針を指す、余分な乳首を探す、等)によってウェナム未亡人は魔女として有罪判決、法に則って死刑を宣告される。

しかし、大陪審統括責任者であるパウエル判事は、理性と啓蒙の時代の空気を吸って育った知識人であり、魔女裁判を時代遅れなものと見做していた。判事は死刑の執行を猶予し、ウェナム未亡人は時の2大政党のひとつホイッグ党によって法廷から救出、保護される。彼女の存在は、理性的な新時代を代表するホイッグ党と、救い難く迷信深いトーリー党という政治対立に利用され、イングランド全土を巻き込んで、魔女裁判と理性的新時代の衝突が喧伝された。

自身を魔女として告発した男性に対し、女性側からの名誉毀損の訴えに端を発するこの裁判以降、魔女裁判は急速に時代遅れとなる。1735年には「スコットランド魔術法」の廃止と新たな「魔術行為禁止法」の制定がなされ、同法に基づく最高刑は死刑ではなく罰金刑となった。ちなみにこの「魔術行為禁止法」が廃止されるのは1951年であり、この年が20世紀魔女リバイバルの起点となるのだが、それについては連載を通じて追って触れることになるだろう。

モーホク団

同年3月15日、「ロンドンガゼット」紙に「騒動の抑制、またロンドン市およびウェストミンスター市における最近の暴挙に関わった連中の発見」に向けての女王陛下の布告が、100ポンドの懸賞金付きで掲載される。この「騒動」とは、同年2月にコヴェントガーデンおよび近隣で起こった、一連の無差別暴力事件を指す。夜闇に乗じて無差別に繰り広げられる恐ろしい暴力の噂(老女を樽に入れて坂を転がす、ナイフで鼻や腕を削ぎ落とす、投石、強姦、しかし金は盗らない、など)が新聞を賑わせたが、現代の歴史研究に耐えうる実証資料は乏しい。ともかくも、悪辣極まる「モーホク団」の恐怖伝説は、新聞、雑誌、文学と演劇を巻き込んだメディアフィーヴァーとなり、ロンドン市民の生活行動を変えるほどの影響を及ぼした。

まもなく、紳士子息、準男爵、法学生、軍人、前科者など数名がモーホク団メンバーとして逮捕され、高額な保釈金を支払えた子息は無罪放免、支払えなかった前科者は処刑された。しかし、彼らがモーホク団を自認していたという記録はない。数年後には、モーホク団自体が都市伝説、あるいは政治的陰謀であった、という論調になり、さらにはトーリー党、ホイッグ党、カソリック、反カソリックが互いに応酬する陰謀論の一要素となった。

モーホク団は徹頭徹尾、エキゾティックな想像力と誤解に彩られた「街頭演劇」の趣を有していた。「スペクテイター」紙に掲載されたモーホク団についての記事には、戦慄と恍惚が入り混じる甘美な想像力が噴出している。

「夜の社交クラブであり、モーホククラブという名前はインドのある食人種からとられたものである、代表者は<モーホク団の帝王>という称号で呼ばれ、彼の紋章は額に掘られたトルコの新月章である・・・」

「このクラブに入会するための唯一の条件は「理性や人間性」の範囲を超えて酒を飲めること、また、公道に繰り出し、不幸にも出歩いていた人を無差別に襲撃することである」

「ある者は殴り倒され、ある者はナイフや剣で刺され、また、ある者は切りつけられ、切り刻まれた」

「踊りの師匠(ダンシング・マスター)」と呼ばれる儀式では、犠牲者は剣を股の間に通して跳ね回らされた。」

William Hogarth A Scene from ‘The Beggar’s Opera’ VI 1731/ジョン・ゲイ「乞食オペラ」 第五場 18世紀初頭ロンドンの悪党を描き大成功したこの作品の原案はジョナサン・スウィフトとされる。スウィフトはモーホク団をめぐる当時の状況を「ステラへの消息」で克明に綴っている。

この恐るべき襲撃者たちとして逮捕された人物は、全員が男で、出身階級は様々であった。モーホク団の名前の由来は、もちろんインドの食人族ではなく、1710年にロンドンを訪問したアメリカ先住民族イロコイ族使節の印象に依るものだ。またモーホク団の黒幕として、カリブ海バルバドス島の提督評議会院トマス・アレインの子息ティム・アレインの存在が、実しやかに噂された。

インドの神秘的暗殺教団、英国軍の外人部隊としてアメリカで戦う勇敢な部族戦士たち、カリブ海の放蕩息子、こうしたイメージのカットアップが、劇場と娼館が立ち並ぶコヴェントガーデンの夜闇に投影され成立した街頭演劇、それがモーホク団の実態であった。それは政治・宗教のあらゆる対立構造を撹乱する陰謀論を伴奏に活字メディアの紙面で踊る、近代的情報空間における最初期の「ダンシング・マスター」だった。

モーホク団は、曖昧な都市伝説的存在のまま、後に度々リバイバルする。つまり、モーホク団と何らかの繋がりがある、ということが悪党の箔づけとなり、無数のモーホク団関係者、その流れを組むと称する悪党を輩出することになる。悪徳とエキゾティシズムのアイコンとなった想像上のモーホク団は、その舞台を宵闇の街頭からコーヒーハウスの情報空間へ、そしてより閉鎖的な上流階級クラブへと移していく。泥酔と猥褻、蛮勇と冒涜、啓蒙と無神論に彩られた、恐るべきモーホクの末裔たち。こうした男性放蕩クラブは、いつしかヘルファイアークラブという一般名称で一括りに呼ばれることになる。

ヘルファイアークラブ

ヘルファイアークラブもまた、治安の悪化を憂う良識的な市民にとっての、想像上の悪徳クラブ、その概念ではあるが、モーホク団よりは実態の確かな、確信犯的な放蕩クラブが幾つも存在し、なんなら彼ら自身ヘルファイアークラブを自認して、泥酔と冒涜の限りを尽くしもした。

1715年、17歳でロンドン社交界にデビューしたウォートン公フィリップは、無一文の娘に一目惚れし結婚、その心痛で急逝した父親の遺産を相続した。放蕩の限りを尽くすフィリップに手を焼いた後見人たちは、フィリップを当時の慣習に従って「グランドツアー」へ送り出した。

グランドツアーとは、イギリス上流階級の子息たちを数ヶ月に渡って見聞を深める目的でフランスやイタリア旅行に送り出す、当時の慣習を指す。教育係としてカルヴァン派牧師が付き添ったが、フィリップは早々に姿をくらまし、予定を勝手に変更して一人フランスに向かい、名誉革命以来亡命していたカトリック派老僭王ジェイムス・エドワード・スチュワートに謁見。その折に体良くガーター勲章を叙されている。帰国後はホイッグ党にダブルスパイとして潜入したり、「強姦将軍」の異名を持つチャーテリス大佐と交友し、娼館で呑んだくれては賭博その他数々の狼藉に没頭した。いつしかフィリップは「ヘルファイアー公爵」と呼ばれ、その交友はヘルファイアークラブと呼ばれるようになる。

ウォートン公フィリップ/The Duke of Wharton, by Rosalba Carriera, 1718-20

ヘルファイアークラブの活動は主に、若い青年紳士が居酒屋に集い、グランドツアーの思い出と理神論、あるいは無神論、そのパロディとしての悪魔主義を肴に泥酔することであったが、スキャンダルが売り上げを左右する新聞各紙はあらん限りの想像力を尽くし、彼ら青年紳士が秘密裏に没頭しているだろう冒涜と淫靡の宴を描きまくった。

「ミスト週刊新聞」1720年2月20日号は、フィリップの「ヘルファイアーズ」を、誰彼かまわず全ての女性とセックスすることを旨とする「ボールドバックス」というグループと比較して、こう伝えている。

「より超越的な悪意行為で、宗教の持つさまざまな形をくだらないとあざわらうことである。自然ななりゆきで彼らは神性論へとおもむく。まず悪魔(ルシファー)とともに、三位一体の第一位格である神性を攻撃する。第二位格(神の子キリスト)については、はらからたるエクセターの長老派の教師たちを邪悪のうちに残す。しかし第三位格が彼らの特に攻撃する対象である。」

「猥褻、ののしり、涜神、絶叫などは日常茶飯事である。日曜にもトランプやさいころ遊びをする。女性たちは、彼らがわきを通ると硫黄の匂いがするので顔をおおう」

他にも様々なパンフレットが、ヘルファイアークラブのスキャンダラスな実態を想像力豊かに描き、売り上げを競った。そうしたゴシップジャーナリズムからも、このクラブカルチャーの片鱗が読み取れなくもない。「悪魔の仮面舞踏会、あるいはストランド街のサマーセットハウスにおけるヘルファイアークラブ主催の竜の宴」というパンフレットでは、ヘルファイアークラブの会員たちがプルートーやペルセフォネーなど、ギリシャ/ローマの異教的神々や動物たちの扮装をし、冒涜的な詩を吟じたと伝えている。別のパンフレット「ヘルファイアーの硫黄クラブのくわしい続報」では、会員たちがクラブ内で名乗った異名が列記されている。

W・・・n伯爵、地獄の王

W・・・公爵、地獄の門番

T・・・d公爵、預言者エリシャ

0・・・侯爵、老いた竜

Y・・・公爵、ソドム夫人

R・・・rのM・・・、ゴモラ夫人

S・・・のL夫人、重婚夫人

A・・・gのW夫人、私通夫人

G・・・kのT夫人、ヘルファイアー夫人

ギリシャ/ローマの神々のコスプレで官能的な詩を吟じ、地獄の王とか重婚夫人とか呼び合う、なんとも楽しげなクラブ活動の雰囲気に心踊るが、コスプレと詩、秘密の名前という要素は19世紀、20世紀に興隆する友愛結社、魔術結社、魔女カブンに継承されており、おおよそ近代秘儀結社のフォーマットはすでにウォートン公フィリップのヘルファイアークラブに出揃っていたと言える。

彼らはグランドツアー帰りの大陸かぶれ古典美術マニアであり、親世代のプロテスタント教育に反発してカトリックの壮麗な儀式、ローマ、ベネチアの圧倒的な歴史遺産に心酔した若者たち、最初のゴスたちなのだから、おおよそどういう趣向を楽しんでいたか想像がつくというものだ。また、植物画と庭園設計で知られる国教会牧師の妻デレイニー夫人の回顧録には、より等身大のヘルファイアークラブの雰囲気が伝えられている。

「デレイニー夫人は、若い女性はどんな社交界に入るか、そしてとくにどんな人に同伴されて公の場に現れるかについて気を配らなければならないとおっしゃっていました。夫人は昔、ペンダーヴズさんと結婚していた頃のご自分のエピソードを聞かせてくれ、「ヘルファイアークラブ」のことも話してくれました。このクラブの会員は12人ほどの流行の先端をいく男女で、女性のなかには未婚の人もいたそうです。この人たちは恐ろしい不敬な行為をしていました。聖書を読んであざけり、会話はこれ以上ないほど神を汚すものでした。よく芝居もしたのですが、聖母マリア様を取り上げたものもあったそうです。」

流行の最先端をいく未婚含む男女、12人ほどの規模、そして演劇。現代に通じる若者クラブの雰囲気として、然りと膝を打つリアリティである。ともすれば無神論と区別できない当代最新の理神論談義、ヨーロッパに見聞を広げ個人主義と自由恋愛を謳歌する若者が、親密な空間を官能的な詩と演劇で祝っていた、微笑ましい光景が伝わってくる。またこうした「鼻持ちならぬ上流階級の若者」を、メディアがあらん限りのおどろおどろしさで書きとばす心情もわかるというものだ。

モーホク団のエキゾティックな街頭演劇は、グランドツアーという共通体験を介して若者たちに翻案され、より精神化された反逆と享楽的な人生賛美の自律空間へと昇華された。ウォートン公フィリップが1722年にはフリーメーソン英国グランドロッジのロッジマスターに就任しているという事実から、彼のヘルファイアークラブが、ゴシップ記事が伝えるような泥酔冒涜乱交クラブに過ぎなかった、と考えるのは無理がある。彼とヘルファイアークラブは、自由思想、理神論、自由恋愛、旅行と古典芸術に長じた「流行の最先端」をいく若者たちの親密なコミュニティ、少なくともそういう指向性と美意識を持ち、それが故に大衆的言語では理解が難しく、視認することさえも難しい、極めてハイコンテクスチュアルなコミュニティであったはずだ。

特殊友愛結社

もう一点指摘しておくべきは、デレイニー夫人の証言にあるように、このクラブが男女混成だった点であろう。18世紀から19世紀にかけて庶民に大流行する友愛結社は、基本的に男性文化である。その前段に位置付けられる17世紀モーホク団など居酒屋クラブ、コーヒーハウス、18世紀のより安全・健康的な紳士クラブから、フリーメーソンなど現代の友愛結社に至るまで、男性メンバーのみを受け入れるものが殆どだ。ヨーロッパの友愛団(Fraternity)、協会 (Association)、イギリスのクラブ、アメリカの結社(Society, Order)騎士団(Knights)などは、概ね全て、風評よろしき男性のホモソーシャル文化である。しかし、フィリップのヘルファイアークラブは、猥褻と放蕩にまみれながらも男女が秘密裏に集う、ヘテロソーシャルなクラブであった。

男女が秘密を共有する知的・性的コミュニティは、友愛結社文化のなかで秘密の一角を占め、部外者の下世話な想像力を掻い潜り、あるいはその想像力を上回る官能と恍惚で満たされた、親密な社交空間を生み出した。その形態をここでは「特殊友愛結社」と名付けてみる。前回触れた18世紀末フランスの貴婦人サロンに比べ、モーホクの末裔を気取る紳士子息にオーガナイズされたイギリスのヘルファイヤークラブは、より猥褻、冒涜的で反逆的な「ボーイズ」の文化ではある。しかしそれは本質的に女性的、あるいは女性志向的な「厄介なもの」の、荒々しく官能的な息づかいに貫かれている。それらはともに、奢侈と異端の最新モードによって駆動される、自由思想と性的エナジーの激しい回路であり、来たるグローバル資本主義世界の臨界放射のはじまりであった。この「厄介なもの」の回路は、19世紀には魔術結社、神秘教団、そして20世紀には魔女カブンという「特殊友愛結社」のメタモルフォーゼを繰り返していくことになる。

メドメナム修道会

ウォートン公フィリップのヘルファイアークラブ以降、様々なヘルファイアークラブが治安当局の監視リストに並ぶことになる。それらの性質は様々で、真摯に理神論を議論するグループもあれば、悪魔に乾杯して卑猥な詩を喚きながら泥酔するグループ、紳士淑女の秘密のお楽しみクラブまで、様々であった。その中から、ヘテロソーシャルな特殊友愛結社としてある種の到達に至り、最後のヘルファイアークラブと称された「メドメナム修道会」に触れておく。

放蕩貴族サー・フランシス・ダッシュウッドは、爵位を継いだ2年後、18歳の時にグランドツアーにでる。フランス、イタリア、ロシアをはじめヨーロッパ各国のほか、ギリシャとトルコも旅した。1741年総選挙でトーリー党員として議席を獲得し、以降政治家として時の政権の財務大臣を務めるほど出世する。同時に、ドルリーレーンで娼館を経営し、ロンドンの名だたる娼婦全てと寝たと噂される放蕩者だった。

ダッシュウッドは、1732年にイタリア旅行経験者のクラブ「ディレッタンティ協会」、1744年にはコンスタンチノープル旅行経験者のクラブ「ディヴァンクラブ」を設立。どちらもローマ風あるいはトルコ風の扮装をして大いに泥酔することを目的とする社交クラブであり、メンバーはエキゾティックな扮装、異教の神々、エロティックな象徴を盛り込んだ冒涜的な肖像画を描かせ楽しんだ。ディヴァンクラブはダッシュウッドの妻、異母妹、愛人も参加するヘテロソーシャルな社交クラブであり、ディレッタンティ協会はあらゆる政治党派を横断して男たちが友情と泥酔を温め、芸術家や考古学調査への莫大な支援を通じて大英博物館の古典コレクションに貢献した。

「ディヴァンクラブ」会合用にスルタン風の扮装をしたフランシス・ダッシュウッド Sir Francis Dashwood, 2nd Baronet (1708–81) by Adrien Carpentiers (1739–78)

ダッシュウッドは、バッキンガムシャーの山間の小村ウェストウィカムにあったシトー会の修道院跡廃墟を手にいれ、仲間の芸術家たちとともに新たに大食堂や礼拝堂を増設、卑猥な詩碑と異教の神像が思わせぶりに配置された庭園を整えた。夏にはゴンドラで川下りを楽しめる閑静な田舎の隠れ家に、年に数回、ディレッタンティ協会や初期ヘルファイアークラブで繋がりのあった国会議員や貴族、その愛人たちが招待され、その集いはメドメナム修道会と呼ばれた。

夏至の集いが開かれる頃には、修道院の地下には膨大な量の上等なワインが運び込まれ、出納係が厳密に帳簿を管理した。招かれた「修道士」と「尼僧」たちはこの修道院での滞在と奔放な乱交を心ゆくまで楽しみ、時には悪魔崇拝的な儀式に興じたとされるが、メドメナム修道院で実際のところ何が行われていたかを示す確かな証拠は存在しない。

仲違いしたメンバーは乱交と悪魔崇拝を暴露し、別の関係者は巷で噂されるような乱交など一切行われていない、と証言している。おそらく実態は、両者の中間くらいのことであっただろう。冒涜的な異教儀式も、セックスのスパイス程度のものであったと思われる。というのも、ダッシュウッドは親友でありメドメナム修道院を訪れたこともあるベンジャミン・フランクリンとともに、英国国教会の祈祷書に理神論的解釈を盛り込んだ改定祈祷書を制作するという、奇妙な宗教的情熱と知性を持ち併せてもいたからである。

尼僧たちはロンドンの娼館から手配された娼婦のほか、地元の娼婦、暇を持て余した上流階級夫人、修道士の愛人たちであった。あらゆる卑猥な象徴と、ゴシック風に崩れ蔦の絡まるアーチで飾られた庭園の他に、近隣に発見された洞窟には女性器をかたどったアーチが据えられ、修道会最後の宴もそこで行われた。ウェヌスの丘と名付けられたその洞窟周辺の卑猥な造作は、空中からしか発見し得ないほど手の込んだものだった。主要修道士の一人である詩人ポール・ホワイトヘッドは、臨終の際に幾ばくかの遺産をダッシュウッドに託し、ダッシュウッドはホワイトヘッドのための霊廟をメドメナムに造営した。

ウェヌスの丘 westwycombeestate.co.uk

ポール・ホワイトヘッドのための霊廟 https://no-mad.life/en/west-wycombe-hill

「森や草地があり、澄み切った小川が流れ、神さびたニレの木々が屋敷をとりまいて、じつにすばらしい環境」に集った名士たちは、宗教的なまでの強度に達した「猥褻」を、贅を尽くした夏のバケーションとして、入念に運営していたのであろう。モンターギュ伯とその夫人、「オトランド奇譚」でゴシック文学の突端を切り開いた作家ホレス・ウォルポール、アメリカ独立建国の父ベンジャミン・フランクリンらがこぞってメドメナムに集い、1751年から1772年まで21年間もの長きに渡って修道会は運営された。

メドメナム修道院の運営に、女性が積極的に関わったという記録は存在しないが、ただ金で娼婦をかき集めて言うことを聞かせるだけでは、ダッシュウッドたちの満足がいく修道会は運営できなったであろう。こういったことは、志を同じくする男女、特殊友愛結社独特の阿吽の呼吸なしには、成立し得ないのである。何よりも、ダッシュウッドは夫人に対しては終生誠実であり、ダッシュウッド夫人はディヴァンクラブ時代からの同伴者であるし、メドメナム修道院にも参加している。

“汝の意志することを行え”

ラブレー「ガルガンチュア」挿絵 ギュスターヴ・ドレ, 1873

修道院の入り口には、ルネサンス期の風刺作家ラブレー作品「ガルガンチュア」に描かれるテレーム僧院のモットー、

汝の意志することを行え

Fay ce que voudras.

が掲げられていた。このフレーズは、20世紀に英国オカルティスト、アレイスター・クロウリーによって、20世紀西洋魔術の一大潮流となる「セレマ Thelema」哲学のモットー、

汝の意志することをなせ それこそ法の全てである

Do what thou wilt shall be the whole of the law.

として採用された。

さらに、アレイスター・クロウリーの協力を得てジェラルド・ガードナーが再構成した20世紀後半の現代魔女宗「ウィッカ」の「信条」においては、

誰も傷つけぬ限り、汝の意志することをなせ

An it harm none, do what ye will.

として変奏されている。

ダッシュウッドもクロウリーも、現代のフェミニズム的視点からみればマッチョ男根主義ミソジニー野郎と評する他ない人物であった。その両者がともに生涯かけて追求した「自由思想と性的エナジーの激しい回路」、特殊友愛結社の組織論が、20世紀後半最大のスピリチュアリティ潮流としての魔女運動の骨格となり、70年代第二波フェミニズムに霊感を注ぎ、今尚、第三波フェミニズムとミレニアルウィッチ現象の共鳴振動を支えている。

参考文献

「ヘルファイアー・クラブ―秘密結社と18世紀の英国社会」イーヴリン ロード (著) 田口 孝夫 (翻訳) 田中 英史 (翻訳) 東洋書林 2010

「乱交の文化史」バーゴ・パートリッジ (著), 山本 規雄 (翻訳) 作品社 2012

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美