大島托 『一滴の黒 ―Travelling Tribal Tattoo―』 #22 ヨーロッパにおけるトライバルタトゥーの新しいトレンド「ベルベル」とは何か・後編

タトゥー・アーティスト大島托が世界中の「タトゥー」を追い求めた旅の記録。世界最古のタトゥーの一つ「ベルベル」を追ってチュニジアの大地へ。

<<#21 ヨーロッパにおけるトライバルタトゥーの新しいトレンド「ベルベル」とは何か・前編

チュニジアの風景

ヨーロッパからの帰りにチュニジアに立ち寄ってみた。初めてのことだ。

地中海の北アフリカ沿岸のアルジェリアとリビアに挟まれた小さな国で、イタリアの真向かいと言ったらなんとなく分かるだろうか。

首都チュニスの旧市街エリアの宿に荷物を置いてとりあえず外に出てみる。ビールは無理としても、まあコーヒーか何かを飲みたい。

細い石畳の道が不規則に入り組んでいる。そして道脇の建物は全て壁みたいにそそり立っている。その上は真っ青な地中海気候の空。まるで迷路みたいだ。というか迷路だ。ここにハマり込んだ敵を建物の上から袋叩きにするための構造だ。街が丸ごと要塞になっているのだと思われる。

それにしてもやたらと猫がいる。警戒心もなくぼんやりと通りのあちこちに佇んでいる。たしか世界中のイエネコのルーツはリビアヤマネコだという話を何かで読んだ記憶がある。ということはこいつらは原種にはてしなく近くて、エジプトにピラミッドが建造されていた頃からこの辺でああしてぼんやり佇んでいたのだろうか。特徴のない建物や風景の代わりにこいつらを目印にしておけば宿まで帰り着けるんじゃないかと一瞬思ったが、そんないい加減な考えは捨てて、さっさとその辺でSIMカードを買ったほうがいいかもしれない。どんなにぼんやりしていようが猫もやがては動くものなのだ。

商店街の雑踏を抜けるとちょっと広い通りに出て、そこにカフェはあった。通りに面した席でコーヒーを飲んでいると向かい側は床屋だった。例のやつだ。デン・ハーグのそれと比べると店構えは古めかしいが、やはりカッコつけてます感は相当のものだ。じっくり眺めてみると髪型も例のやつだった。思うにあれはアラブ世界全般にわたる現在の流行なのだろう。きっとこの人たちはオシャレにとても敏感なのだ。

カフェの中では、地元サッカーチームの試合をテレビの前で応援している人たち、テーブルを囲んでギャンブルと思われる何かのカードゲームに興じる人たち、まったりと水パイプのシーシャを燻らせる人たち、と様々だったが、店内にたむろしているのはみな大人の男たちだった。日本なら昔の牛丼屋みたいな感じだろうか。

一方で、通りを行き交う女たちはアラブ女性の典型的なイメージでもある頭の被り物をしていない人も多い。

開放的アラブ、ぐらいのバランス感覚なのか。

昔ちょこっと付き合っていた、若干開けっ広げ過ぎる性格のチュニジア人の彼女のことを思い出して一人で笑ってしまった。

北アフリカのタトゥー事情

翌日はマネル・マドアニという若いベルベル系のタトゥーイストにアポを取って会った。Instagramで検索して見つけ出したのだ。北アフリカ全域でベルベルタトゥーの検索をかけて、モロッコのオールラウンダーの路面店一つとチュニジアの彼女を見つけ、ビギナーっぽかったけれどよりリバイバル色を打ち出している彼女に面白みを感じたのだ。通りの向こうから現れた彼女の佇まいに一瞬パリにいるような気分にさせられる。彼女は今、ベルベル(現地ではアマジグ)タトゥーのリバイバルに取り組んでいる。やはりチュニジアでは初の試みだということだった。

昨日、街中ではごくたまにタトゥーを入れた若者を見かけた。あまり上手いとは言いがたいレタリングとか欧米的な柄とかの小さなものだ。が、街中にそれと分かるようなタトゥーショップ的なものはまったく見当たらない。日本の街中でも社会的風当たりなどから表からすぐにそれと分かるようなタトゥーショップは少ないが、こちらはコーランの教えに反するということで公にタブー視されているからもっとシリアスだ。

だからマネルにも決まったスタジオはなく、今日は僕の宿まで出向いてくれている。とてもアングラな活動だ。

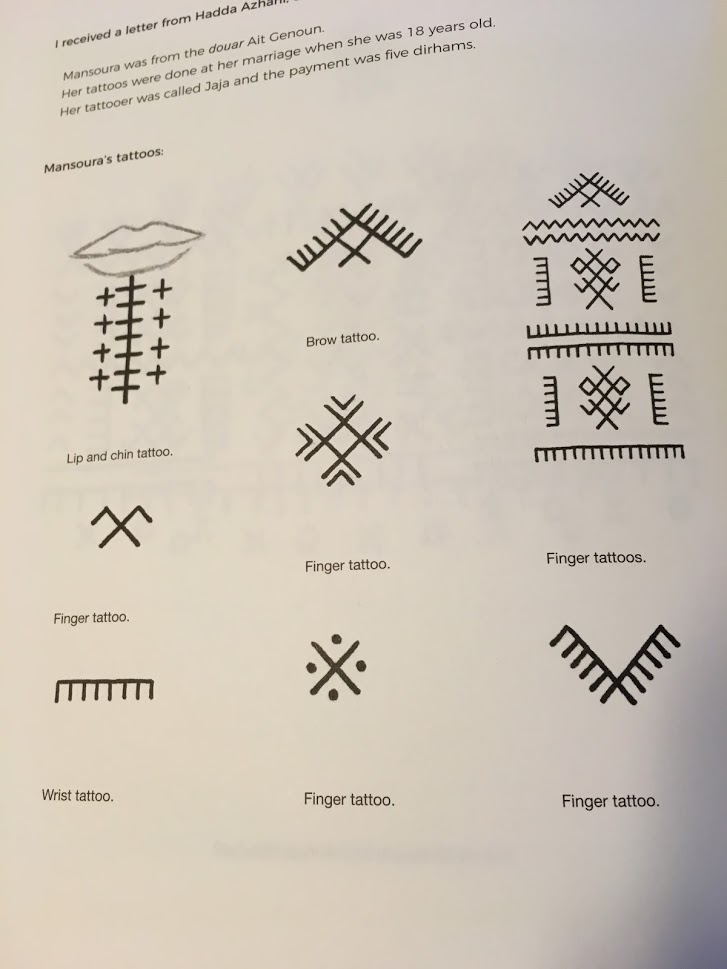

辺境の集落まで足を運んで聞き取り調査をやり始めているという彼女が今、手に入れたいと思っている本の名前を挙げた。2017年にオランダで非常に限られた部数だけ出された「Berber Tattooing 」だ。これは1987年にロレッタ・ルーがモロッコを調査した時の日記をまとめたものだ。もういくら探しても手には入らないこの本を、僕はデン・ハーグのダビの家の本棚でまさに数日前に見つけ、リビングのソファーでチャンティックを撫でながら読んだばかりだった。デザイン資料のページは全部スマホで撮影してあるから、さっそくそれを見せた。

そして、タトゥーの道具を扱うサプライヤーが国内はおろか北アフリカ全域にもなく、かといってすぐ向かいのイタリアやフランスなどのヨーロッパにはビザが降りないし、オンライン通販も無理とのことで、彼女はなんとわざわざトルコまで飛行機に乗って組み上げ針とかマシンやインクを買いに行っているとのことだった。僕は、針は自分でハンダで組み上げることが出来ることや、医療用オートクレーブが無いなら圧力鍋の高圧モデルを使う方法、安定したラインを引くための針先のチョイスとチューンナップ、黒はタトゥー用インクも文具店のインクも同じ成分であること、などいろいろ教えた。オランダでのゲストワーク帰りで自分の道具を持ってきていたから説明するのにちょうど良かった。彼女はプロのタトゥーイストに会うのはどうやら初めてのようだった。取材のつもりで来たけれど、結局、ベルベルタトゥーリバイバル創世記に関わってしまったようだった。

なお、僕もかつてはそうだったからよく理解できるのだが、今の彼女にはマシンをいかに早く修得して使いこなすかということしか頭の中にはなかった。古くからの伝統的手法のことはもちろん知っているが、現代のタトゥーはマシンで彫るものという先入観の中にいるのだ。たとえそれがリバイバルを手掛ける者であろうとも、トルコくんだりまで出かけずとも地元の手芸店で揃う材料で充分だとしても、なのだ。でもこういうのはその時々の感覚で楽しむものだろうから僕は何も言わなかった。好きなようにやってこその上達なのだ。

それにしてもイタリア人のヴァレンティナがハンドポークの達人で、ベルベル人のマネルがマシンを勉強しているのは現代を象徴する面白いバランスだなと思う。

ベルベルタトゥーを滅ぼしたもの

後日、ヴァレンティナにこのことを報告すると、イスラム世界における「女」と「タトゥー」への風当たりの強さを身を以て知っている彼女は、マネルの今後をとても心配していた。空気を読むのが苦手な類の中年の男である僕にはそこまでは感じ取れないことだったが、マネルの活動はそういう緊迫感のなかでスタートした勇気ある挑戦なのだ。

一般的に現代のアラブ人をはじめとするムスリムたちがタトゥーを入れないのはコーランの教えによるものだ。今、北アフリカでベルベルのタトゥーの復興の妨げになっているのもまさにそこだ。それは間違いない。

しかし、ベルベルのタトゥー文化を終わらせたのは実はイスラムの教えではない。これはとても錯覚を起こしやすいことなのだが、イスラム教が7世紀に成立し、アフリカやアジアに広がっていった後も、各地でそのことによってすぐにトライバルタトゥーの風習が滅びたわけではないのだ。実際、ベルベル人たちも長らくムスリムでありつつもタトゥー文化を持ち続けていたのだ。そればかりか、イスラム教を携えてこの地域に進出してきた当のアラブ人自身もがこの風俗を広く一緒に楽しんでいた。この時期にベルベルタトゥーデザインはアラブのタトゥーデザインとダイナミックに混淆したと言われる。ベルベルタトゥーよりもかなり早く滅びてしまったアラブのトライバルタトゥーデザインがカラー写真で、いや今でも現物で見ることが出来るのはベルベルタトゥー文化のしぶとさのお陰なのだ。そしてそれが途絶えたのははるかに時代を下った第二次世界大戦前後から60年代あたりなのだ。

世俗化を嫌い、経典の教えに厳密に従うイスラーム(原理)主義がイスラム教世界に急速に広まったのはさらに下った1979年のイランイスラーム革命前後からで、言ってみればそれはイスラム教の歴史においてはごく最近の流れに過ぎない。

ではいったい何がベルベルタトゥーを滅ぼしたのか?

前回の結論として僕は、文字の普及によっても滅びなかったベルベルタトゥーのファッションとしての力に言及した。

それは世界に先駆けて太古から始まった農耕文化による人生観、宇宙観の変化や、紀元前10世紀頃にオリエントからやってきたフェニキア人による戦略的国家統治の合理化や人間の均質化の波をも、その都度形を変えながら凌いできた、歴戦の強者だったはずなのだ。ファッションの魅力というのはそれぐらい理屈を超えたものなのだ。(誰がどの面下げて書いているのかはこの際気にしないで欲しい。)

結局、旅人の外套を脱がせたものは北風ではなく太陽だった。

第二次世界大戦前後という時期はチュニジアにとってはフランスの統治下にあった時期だ。近代化が一気に進んだ時代なのだ。世界のファッションの最新モードを常にリードする存在によって、だ。

ファッションの力はタフだ。いろいろな圧力に抗いうる。だからこそ、それと勝負出来るのはファッションだけなのだ。

「ダサい。」というほんの軽い一言が、数千年、いやおそらくは数万年の間、脈々と営まれてきた文化自身にいともあっさりと引退を決意させてしまった様が目に浮かぶ。

知り合った若い世代のチュニジア人の大半は、祖母や曽祖母にタトゥーが入っている感じで、皆いちように似たようなニュアンスの話を聞かせてくれたのだが、かつては誰もが競うようにそれを入れていたのに、ある瞬間からいきなり真逆のみっともないものに転落してしまった、というのはファッションの流行ならではの現象のようにも思える。

なお、以前のタヒチ編でもマルケサスタトゥーを終焉に導いたのはファッションも含むフランスによる近代化だと書いたと思うが、前回のヴァレンティナとの対話から得たイメージでそこを再考してみると、ベルベルと比べるとマルケサスは非常に多岐に渡るモチーフを誇り、それは情報の塊であったわけで、そうなるとマルケサスの場合は特に文字の普及が最大のライバルだったと考えた方が良いような気がする。

チュニジア南部の文化

マネルの勧めに従って南部に向かってみた。

どこのメシ屋でもまずはハリッサと塩漬けオリーブ&オリーブオイルとパンが御通しとして出てくる。パン類はフランスパンみたいなものからピタみたいな薄焼きのマクループまでいろいろある。ハリッサはトウガラシのペーストで、店によって塩、ニンニク、クミン、コリアンダーとかプラスアルファの差でいろいろ微妙に味が違う。インドネシアのサンバルみたいなものだ。オリーブオイルは世界最高品質を誇るそのイメージとは裏腹に全く香りがない。香りは「オリーブオイル」を必要とする外国人への輸出用で、ローカルが求めているのは何でもこなすプレーンで主張のない万能オイルということなのかもしれない。

サラダはトマトがメインで缶詰めのツナがちょっと乗っかっている。スープもトマトベースだ。オカズはチキン、牛、羊や魚の焼き物や煮物。砂漠に近いエリアではラクダ肉も一般的だ。ラクダは1歳になるとラクダ市場で買い付けられ、3歳で背中に人や荷物を乗せ始める。メスがミルクを生産し出すのは4歳以降。それから10何年か砂漠で働いて、20歳になったらまたラクダ市場で売られて、今度は肉屋に卸されるのだという。コブに脂肪が集中するので肉自体はさっぱりした食味だ。

カムニーアというモツ煮があると僕は必ず注文する。世界のどこだろうがモツ煮があれば僕は必ず注文するのだ。それにクスクス、フライドポテトなどを合わせて食べる。このコンビネーションを僕はチュニジア定食と呼んでいて、もうちょっと違うものはないのかなと旅の半ばには思っていたけれど、よく考えてみたら、米、味噌汁、オカズ、タクアンの日本食だってそうとうなミニマルだ。ミニマリズムのローテーション、それが日常食というもので、それに順応するのが旅なのだ。

全体的にトマトの役割がとても大きい。チリやポテトやコーンのことも併せて考えると、コロンブスが新大陸からそれらを持ち帰る以前は、ここの人たちはいったいどんな料理を食べていたのだろうかとイメージを試みざるを得ない。単純に今のレシピからそれらを引き算したモノではないだろう。それらに置き換わられた食材がきっとあるはずだ。が、そこに思いを馳せるのはけっこう難しい。

ガベスからマトマタと列車や乗り合いバンを乗り継いで南部に入っていく。オリーブ畑の緑が豊かだった沿岸部から、徐々に地面のベージュ色の割合が増えていき、ローズマリーのような灌木が点在するだけの岩山と砂利の世界へと変化する。そこから先はその岩山がどんどん低く、砂利がどんどん細かくなって、やがてベージュ一色の海原のような砂漠となるのだ。

人々の服装もベルベル民族服が増えてきた。なんかどこかで見たような服だなと思っていたら、「スターウォーズ」のジェダイのコスチュームだった。マトマタ周辺はその撮影地だったらしい。たしかに大きな縦穴の底から四方八方にトンネルと部屋が伸びる穴居住宅はこの地方に独特のもので「異星」情緒たっぷりだ。映画ではタトゥーインという街で出てくる。今、僕らが普通に着ているフードつきのパーカー類もひょっとしたらこの辺の民族衣装がルーツなのかもしれないなと思った。

ベルベルタトゥーは「女のみ」の文化ではなかった

ベルベル人はチュニジア人口のわずか1%とされる。隣国のアルジェリアやモロッコでは40~60%ぐらいだから、ベルベル人の生活を見に行くならそっちにした方がはるかにいいように思えるが、実際のところは変わらない。ベルベル人はチュニジアにもたくさんいる。チュニジアはアラブとベルベルの混血が進んでいて、政府はそのようなケースを全てアラブとカウントしているだけなのだ。だから逆にそこを全てベルベルとカウントすることもまた可能なわけだ。なお、1%というのは田舎の集落で古来よりの暮らしをしている人たちのことで、チュニジア政府の判断基準は生活様式によるものとも言える。

ロレッタ・ルーがモロッコのベルベルのトライバルタトゥーを調査したのがおよそ30年前。当時、彼女がインタビューしていたのは主に50代以上の女性たちで、男性ではただ一人、かつては彫師をしていたという人の話が載っていた。その人は施術は全て出張でやっていたというから、マネルのやり方は伝統的でもあるわけだ。沖縄のハジチなんかもそういう文化だった。装備の軽いタトゥーイストという職業と旅は昔から相性がいい。

今、チュニジアの市場の雑踏や列車の中などで僕が確認している、オデコや鼻やアゴにちょっとしたタトゥーが入っている人は80代以上の女性がほとんどの感じなので、この地でもモロッコのそれと年齢的にはピタリと重なる。ちなみにガベスはオデコに鳥の足跡みたいな放射状の3本線、マトマタは鼻の頭にちょびっとした1本線というのがそれぞれのタトゥーの定型らしいが、その傾向を見極められるほどの人数にはお目にかかってない。

ちょっと説明が遅れたが、ロレッタはボルネオ編で書いたあの伝説のヒッピー彫師フェリックスのカミさんで、90年代に一世を風靡したスーパースター彫師フィリップのオフクロさんだ。急速に失われていく世界中のトライバルタトゥーを彼女たちの世代が惜別の念とともにかろうじて記録に残し、それを手掛かりに僕らの世代はリバイバルを行っているのだ。

さらについでに書いておくと、僕にマシンの買い方を教えてくれたラブーにインド行きを勧めたのが地元スイス、ローザンヌの先輩でもあるフェリックスであり、僕が今回ベルベル人のリバイバルメーカーであるマネルに技術を手ほどきしたことで、ベルベルに始まりベルベルに戻る、トライバルからリバイバルまでを結ぶ小さな人の輪が完成していた。

ちょっとしたタトゥーはそこらへんで散見していたが、どうせここまで来たからにはと、ガッツリとタトゥーを入れてる人を求めてマトマタのスターウォーズの穴を拠点にして周辺の村々を彷徨ってみた。この辺は独特の住居跡や手織りのカーペットが観光の目玉なので、タトゥーを見に来たというとかなり意外な顔をされたが、それでも、あの村のあの人なら、という言葉を頼りにそこに行ってみると何年か前に亡くなっている、みたいな結果が続いた。そうやって何日かが過ぎ、ある村の村長さんがわざわざ車で連れて行ってくれた僻地の集落で、ようやくタトゥーだらけのお爺さんとお婆さんに出会った。お爺さんは101歳、お婆さんは94歳だった。顔、手、前腕にびっしりと入っている。一見して現代のヨーロッパで一般的に楽しまれているベルベルデザインよりもはるかに線が太いことが分かる。これは道具がどうだとか、年老いた皮膚だからこうだとかいうことではなく、数千年、ひょっとしたら数万年という時を経て結論づけられた、人体というフレームサイズに比して最も美しいラインボリュームの黄金律なのだ。200年の歴史を持つ和彫のスジも、特に何世代にも渡って続く伝統一門などでは全く同じ太さに辿り着いているのはただの偶然ではない。

目があまり見えていないと思われるお爺さんが、椰子の木、機織りの櫛、タニト神、月、星、などデザインモチーフを指差しながら次々に説明してくれた。どこに何が入っているのか正確に分かっているということだ。ロレッタの集めたデータでは、デザインモチーフは不明でただカーペット柄とのデザイン共有とされているものが多かったが、こちらはモチーフがもっと具体的だった。デザインの作り自体も円と直線の簡素なパターンに集約されているモロッコのものよりも、こちらはもう少し具象を表現しようという意思を思わせるようなカーブが多く、全体的に複雑だ。複雑なだけにちょちょいとフリーハンドの描きこみというわけにもいかず、インクをつけた木版のブロックをハンコのように皮膚に押して下絵にするようだった。ボルネオのカヤン族とかと同じ方式だ。これが古層のデザインというやつなのか。

自分の世代より上のこの辺の男は普通にたくさん入れていた、というお爺さんの言葉も貴重だった。今日、欧米では完全に女の文化として認知されているベルベルタトゥーであるが、実は男もたくさん入れていた支族もあったのだ。さらに、ここでは男のタトゥーが先に無くなって、女のタトゥーはそこからさらに何十年かは残り続けたということでもあるのだ。資料では世界中のトライバルタトゥーの最期は女だけの文化となっていることが多いのだが、その点を以ってそれらが歴史を通してずっと女のみの文化だったと考えてしまうのは少々早とちりだということの証拠でもある。

お婆さんは僕のタトゥーを見てしきりに感心し、今までの人生で見たタトゥーで一番見事だと言って僕の腕や顔を触ってきた。お爺さんは込み上げるものがあったのか少し泣いていた。外国人が訪問してくることもないようなこの集落に、タトゥーだらけの日本人が、現地の人たちからはもはや顧みられることもないベルベルのタトゥーをわざわざ見に来たということで、珍しいものを見に来たはずだった僕が、結局のところ一番の珍しい者になっていた。これは旅行者慣れした観光地ではなかなか味わえない感覚だ。一般的なイメージの逆を張って、あえてチュニジアに来て正解だったようだ。

スターウォーズの穴に戻り、ハンキーパンキーにさっそく画像を送って報告したら、やはり特にお爺さんの話に反応していた。

男のベルベルタトゥー、ありましたぜ、親分。

「でかした!オマエに会って向こうはどんな反応だった?」

感極まった様子で泣いてたっす。

「めでたい話だな。いやーホントにめでたい。」

そうっすね。実は自分もちょっともらい泣きしてたっす。

「今度来た時にはタトゥーミュージアムの未展示品の倉庫を案内してやる。」

マジっすか!どうせなら寝袋持参で何日かそこに泊まりたいっす!

オッサン彫り師たちのお蔵入りがもうちょい先延ばしになりそうな、めでたい空気に包まれつつベルベルの里を後にすることができた。

ここまで80年代から現在までのトライバルタトゥーのトレンドの潮流をだいたい時系列に沿うような順番で紹介してきた。

次からは日本について語っていきたいと思う。

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美