大島托 『一滴の黒 ―Travelling Tribal Tattoo―』 #21 ヨーロッパにおけるトライバルタトゥーの新しいトレンド「ベルベル」とは何か・前編

タトゥー・アーティスト大島托が世界中の「タトゥー」を追い求めた旅の記録。ヨーロッパにおけるトライバルタトゥーの新しいトレンドであり、世界最古のタトゥーの一つ「ベルベル」に迫る。

タトゥーを入れないムスリムの床屋のナルシシズム

オランダはネザーランドだ。そしてオランダ人はダッチだ。

そのことに気づいたのは旅するようになってからで、何だこりゃと思っていたけれど、考えてみたら日本もジャパンだった。

いつもまだ暗いうちに起きる。といっても朝8時でも外は真っ暗だから早起きしているということでもない。早朝から午後3時ごろまでのシフトで働く勤め人のミリアムが出かける時に閉めるドアの気配とかでなんとなく目が覚めるのだ。

シャワーを浴びた後、リヴィングに降りて行き、コーヒーをいれて、メールに返信したり、ニュースを読んだり、チャンティックを撫でたりする。チャンティックは白黒毛の年寄りのメスのブルテリアだ。すごくおとなしい。たまにやってくる僕にはよく慣れていて膝に乗ってきて眠ったりする。骨太でずっしりと重い。今回からは新入りの若い茶白毛のオスのブルテリア、パイクもいるのだが、彼は夜間はケージの中だ。解き放つと凄いパワーでまとわりついてきて収拾がつかなくなるので、家主でありゲスト先のスタジオのオーナーでもあるダビが起きてくるまでは入っていてもらう。ダビは午後からショートの一枠だけとかが多いのでスロースターターだ。

スタジオまでは家から歩いて5分ほどだ。だいたいデン・ハーグHS駅とデン・ハーグ・セントラル駅の間ぐらいのエリアで、アクセス的にはベストのロケーションで、道すがら眺めるとムスリム系のショップが多い。服屋、雑貨屋、ハラル食材屋、アメリカのハンバーガーチェーンを押しのけて街のファストフードを完全に制圧した感のあるケバブ屋、などなど。中でも僕の気を引くのは中東から北アフリカあたりの移民がやっていると思われる床屋だった。

僕自身は伸ばしっぱなしの長髪を後ろで束ねるのみのスタイルで、1~2年に一度、そのへんにあるハサミで自分でテキトーに切るのみで、床屋とはまったく縁のない人生なのだが、このムスリム床屋には何かこう注意を引くものがあるのだ。店員も客も男ばかりのいわゆる理髪店なのだが、そのカッコつけてます感がとにかく半端じゃない。自然と足が止まって眺めてしまう。これはもうビシネスシーンで相手に不快な印象を抱かせない、とか、女の子にモテたい、とかじゃない。そんな間接的な、というか受動的な動機などはとっくの昔に何処かに置き去ってきたのだと思う。これは男同士の、というか男個人のナルシシズムの極みのように思える。

日本で言ったら何に例えたらいいのだろうと考えると、僕が子供の頃にテレビで見た70年代から80年代にかけての男性演歌歌手のそれに近い美学だろうか。側頭部の下からピッタピタに剃り上げ、上に向かって鮮やかなグラデーションをかけている。まるで一流の和彫り職人の手によるボカシのようだ。頭頂部付近はカッチリと形が整えられる。彼らの硬めのカーリーな髪質ならではのものなのか。それはさしずめバロック調庭園の生垣を感じさせるような完全性だ。

そしてヒゲ。こめかみ付近でピッタピタに剃り上げられて皮膚だけになっていたのが下に向かって再びグラデーションで濃くなって行き、さまざまな形のヒゲとなる。よく見ると、頬にシャープな感じを増すために、ある部分のヒゲは剃り、無い部分に粉なのかクリームなのかはよく分からないがヒゲに見えるようなものをリタッチしたりさえもしている。トータルで見て、もはや流体力学とデザイン性の昇華した最新スポーツカーのような顔つきと言って良い。これが何という髪型なのかが分かればきっと一発で読者に通じることだろうが、僕にはそういうのは全く管轄外なのでこれぐらいの説明で勘弁して欲しい。

しょっちゅう立ち止まって眺めていたので、そのうち店主のヒョロッとしたオッサン理容師とも言葉を交わすようになったが、中東の男たちにとっては床屋はグルーミングにしてリラクゼーション、そして娯楽でありながらも地域の社交場でもあるらしかった。ちょっと前の日本の銭湯文化みたいなものか。あの髪型ならそれこそ1週間も間を開けたら維持はできないだろうし、毎日来ている客もいることだろう。欧米の理髪師には前腕や首などの服から出た部位にもガッツリとタトゥーの入った人も多く、バーバータトゥーというオシャレのスタイルにもなっているぐらいだが、この人たちには入っていない。タトゥーに興味はあるけれどイスラム教徒だから入れないとのことだった。お互い様ということでちょっと安心だ。僕も髪を切らずに済む。

トライバル趣味のオランダ人とブラックワーク志向のドイツ人

スタジオでオペ台周りの段取りとマシーンの準備をぱぱっと終えたら、早めの昼飯を探して運河に架かる橋を渡って少し歩く。まだ開いたばかりの行きつけの魚屋に行くと、立派な体躯のおばさん店員が僕に気づいて15センチほどの小ぶりのニシンを捌き始める。今がシーズンたけなわの新ニシンだ。

ウロコを取り、頭を落とし、三枚に下ろして背骨を切り分け、アバラ骨も腹膜と一緒に薄くスライスして取り去る。仕事が速い。ほんの10秒ぐらいだ。それに刻みタマネギを少し添えて、小さなボート型の紙皿で出されるのを、そのまま尻尾を指でつまんで上を向き、「あ~~んっ」とか言いながらまるごと口に入れてモグモグ食べるのだ。塩も醤油もライムもない、生一本のニシンそのものに心が打たれて震える。そしてこれをオランダ人たちが国民食と言っていいほどに好んでいるという事実に唸る。

ところで、釣りの世界ではニシンの身から絞ったニシン油を寄せエサとして撒くことを禁じ手としている河川の漁業組合は多い。川が汚れるからとか言ってはいるが、本当のところはそれが麻薬のごとき効き目を発揮して魚が獲れ過ぎてしまうからなのだ。学生時代にバイトしていた「釣り餌のマルキュー」でそう聞いた。そういうものを人間が食して美味くないわけなどないのだ。

なお、この国では自動販売機で売ってるコロッケも有名で、手早く済ませる昼飯の有力候補の一つなのだが最近はあまり見かけないような気がする。

いろんな国や都市で仕事をして回ってきた結果として、ここ最近は欧米でのゲストワークはオランダに集約している。僕にはもともとオランダ人クライアントが多いので、その彼らの地元でやるのが一番理に叶っているのだ。そしてそのオランダ人と同じぐらい多いドイツ人クライアントたちにとっても楽な移動先だ。その次あたりのイギリスやスイスなどのクライアントたちにとっても、オランダならタトゥーのついでに遊んでいくかという気分にもなる場所だ。英語はかなり高いレベルでごく一般的に話されているし、マリファナや飾り窓は世界的にとても有名なのだ。

でもうちの常連さんたち、なんだか日照量が少なめの、生真面目な国民性のところの人ばかりのような気がしないでもない。お客さんは己を映す鏡という説もあるが、そのへんどうなんだろうか。

ところで、隣国同士なんてどこも仲がそれほど良くないからこそ間に国境線が引かれているようなものだと思うが、オランダ人とドイツ人もその例にもれず、よその人から似ていると言われるとお互いムキになって反論するようなところがある。

だから大事なクライアントたちに敬意を払って、その違いについて僕なりに考察するならば、オランダ人には明確にトライバル趣味があり、ドイツ人は現代ブラックワーク志向がかなり強いということが言える。かたや鎖国時代の日本とすらも通商していたほどの海洋国家オランダであり、こなたバウハウスを生み出したドイツなのだ。エスニック趣味の人と、合理性を求める人の違いは、並べて見ると結構大きいような気がするではないか。

でもまあ…結局のところどちらも、僕という1人のかなり偏りの強いタトゥーイストのメインのクライアントたちでもあることに変わりは…いや、なんでもない。

「縄文タトゥー」のオーダー数ではオランダは日本以上

今日の仕事は日本のスタジオにも2回来てくれた常連のオランダ人クライアントだ。やはり縄文デザインだ。じっくり後述する機会もあると思うので、ごく簡単に触れておくと、これは身体改造ジャーナリストのケロッピー前田と僕とで2013年あたりから始動させたプロジェクトであり、日本の古代縄文時代に存在していた可能性が高いタトゥーを、現代の我々の専門的知見をそれぞれに持ちよって再現、実践していくというものだ。

日本ではアートプロジェクトとして、もっぱら身近なクライアント、アート関係者、ジャーナリストなどに声をかけてモデルになってもらって作品を発表していて、実は一般のお客様から縄文というオーダーはまだあまりないのだ。これには、プロジェクトの作品の多くが全身規模のスケール感で目新しいデザインに挑戦しているので、マーケット目線では「ハードルが高すぎる」ということがまず考えられる。僕が日本の通常営業で手掛ける作品はポリネシアンが6割、現代ブラックワークが3割で、ボルネオやハイダやインディアンなどのその他のトライバルが残りの1割となり、縄文もここに入るのだ。

この投稿をInstagramで見る

ところがオランダ人クライアントはほとんどが縄文をオーダーしてくる。おそらく、それは僕ならではというユニークな作風としての縄文なのだろうし、世界中の通常のリバイバルはせいぜい遡っても前近代までのトライバルタトゥーを対象としているのに対して、縄文タトゥーは1万年という途方もない時間を超えたサイエンスフィクションだという点も特殊なセールスポイントとなっているに違いない。

この投稿をInstagramで見る

にしても、そんなマニアックなことを地元でもない彼らが一体どうやって気に留めようがあるというのだろうか、この広い世界のマーケットの中でだ。詳し過ぎる。不思議なことだ。

イェルーン・フランケン、ロブ・デウト、イゴール・カンプマン、ジム・オーリー…たとえば世界の優れたトライバル系オールラウンダーを10人思い浮かべるとすると、どうやっても半分ぐらいはオランダ人となる。人口2000万にも満たない小さな国なのにも関わらずだ。今、挙げたのは皆、僕のように旅好きなタトゥーイストたちだ。

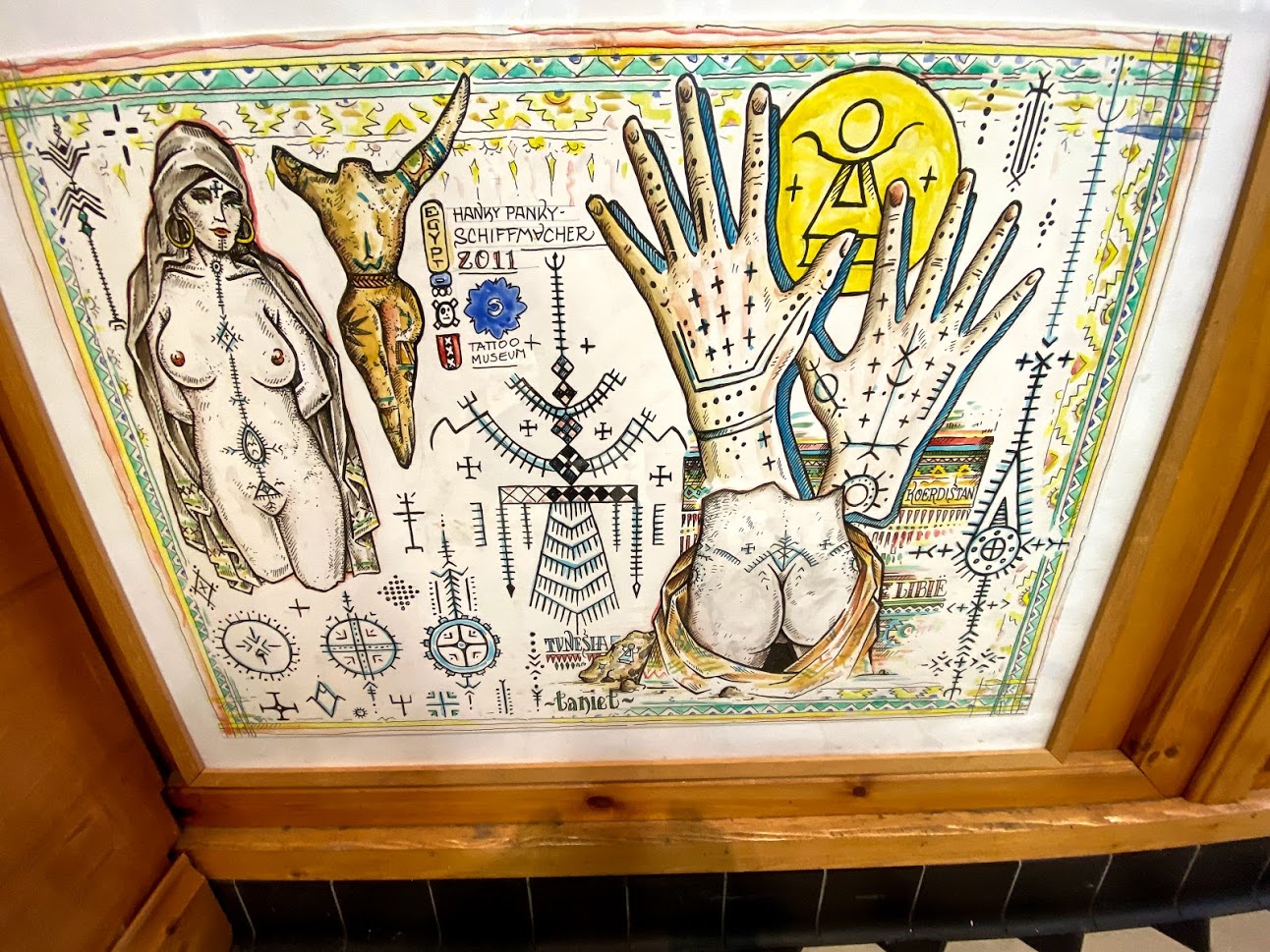

そして彼らの多くが師事していたのがハンキーパンキーだ。フォトグラファー、イラストレーターでありジャーナリストでもある彼は世界中のトライバルタトゥーに関する情報を、旅するタトゥーイスト自身として世の中に発信した最初の人物であり、アムステルダム名物「タトゥーミュージアム」の館長だ。今、僕がこの連載でやっているようなことを、もっと大きなスケールで40年も前からやっていたわけで、かの「モダンプリミティヴズ」の彼の章から僕はとても大きな影響を受けている。つまりこのハンキーパンキーがいたからこそオランダはこのようなトライバルタトゥー王国になったと考えられるのだ。

ハンキーパンキーのタトゥーマシンコレクション

そして同時に、オランダが海洋国家だったからこそ、この傑出した人物が出てきたということでもある。タマゴが先かニワトリが先かというやつだ。なお、世界史では他にもスペインやイギリスなど海洋国家はあったわけだが、それらの国々にハンキーパンキーはいないから、若干、タマゴが先だったのか。

この前の休みの日、そのアムステルダムのハンキーパンキーの店に遊びに行ってきた。彼の見解をぜひ訊いてみたかったのだ。この10年、ヨーロッパにおけるトライバルタトゥーの新しいトレンドとして伸び続けているベルベルのことを。アムステルダムはもちろんその流行の発信地だ。

アムステルダムのハンキーパンキーのスタジオ

ハンキーパンキーとベルベル人のタトゥー

北アフリカのモロッコ、アルジェリア、チュニジアなどの地中海南沿岸部の先住民であるベルベル人は第二次世界大戦前後あたりまでトライバルタトゥーを行っていた。80年代、現代タトゥーが流行し始めた頃にはもうその存在もヨーロッパでは広く知られていた。なんと言ってもヨーロッパにとってそれは地中海を挟んだだけの直近のトライバルタトゥーなのだから。しかしその後はずっと鳴かず飛ばずでほとんど忘れ去られていた。ところが、それが30年ぐらい経ってからおもむろにマーケットを賑わせ始めたのだ。

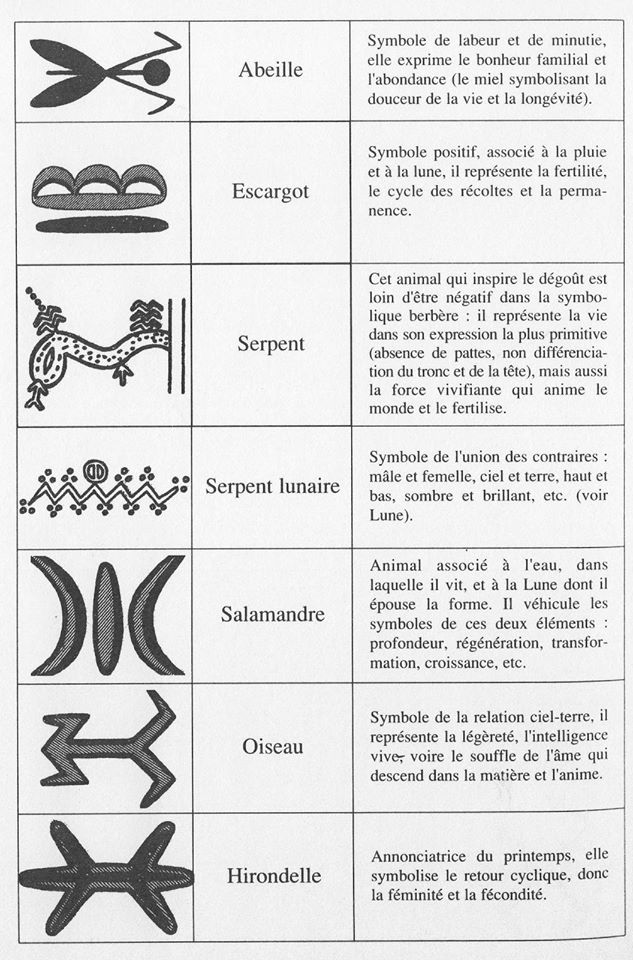

ベルベルデザインモチーフ

もちろん女が増えたからに決まってるだろ、とハンキーパンキーは言った。男たちが主導して始まった現代タトゥーのマーケットはマッチョでダイナミックな方向にずっと目を向け続けてきて、それはトライバルタトゥーというジャンルならボルネオのイバンとかミクロネシアのヤップとかポリネシアのマルケサスとかの主に男性のデザインだった。そういう嗜好性からは、繊細なライン柄で構成されるアクセサリーのようなベルベルタトゥーは取るに足らないものというポジションに押しやられていたのだ。出回っている資料画像などから見ると、それは女の文化という印象も強いし。

ハンキーパンキーーによるベルベルのイラスト

しかし、女性クライアントが激増した今、タトゥーのデザインもそれに対応して変化しているのは当然であり、トライバルタトゥーのジャンルでベルベルが再注目されているのはその流れの一つなのだ。

そして今、ヨーロッパを中心に流行しているベルベルデザインは、正確にはベルベル状デザインであり、必ずしもベルベルの資料に完全に依拠したものでもない。確かに現在一般的に「ベルベル」と総称されるデザイン群には東欧やインド、フィリピン、果てはパプアニューギニアのデザインまでも混在しているのは僕も感じていたところだ。

ハンキーパンキーによれば、「それ状」の線の集合によって表される紋章的なタトゥーデザインはユーラシアのみならず新大陸や南太平洋諸島にも普遍的に存在している、主に女性たちのものであり、世界のトライバルタトゥーデザインを見渡した場合、実は圧倒的な多数派でもあるのだ。それが多数派だという印象がないのは、前述したように、ちょっと前までの男だらけの歪な現代マーケットの嗜好性によるものだろうとのことだった。人は近代を生き抜いた和彫りやサモアを見て、昔からタトゥーというものは、とやりがちだが、近代以前までの長大なタトゥー人類史は、つまりトライバルタトゥーというものは、どっちかというとやはり女の文化であったということなのだ。

もちろん、そんな真面目な話だけしていたわけもない。タトゥーイストが不良の男ばかりだった時代のいつものアホな小噺の応酬をしてバカ笑いしてた。もちろん全然敵わないし、僕は幸せだ。ショップでタトゥーイストとして働いている彼の娘さんは、「はい、出ました、いつものやつ。」みたいな顔して苦笑していた。しょーもないオッサンたちと、スマートな女の子たち。今どきのタトゥーショップのトレンディな風景だ。

ハンキーパンキーと大島托

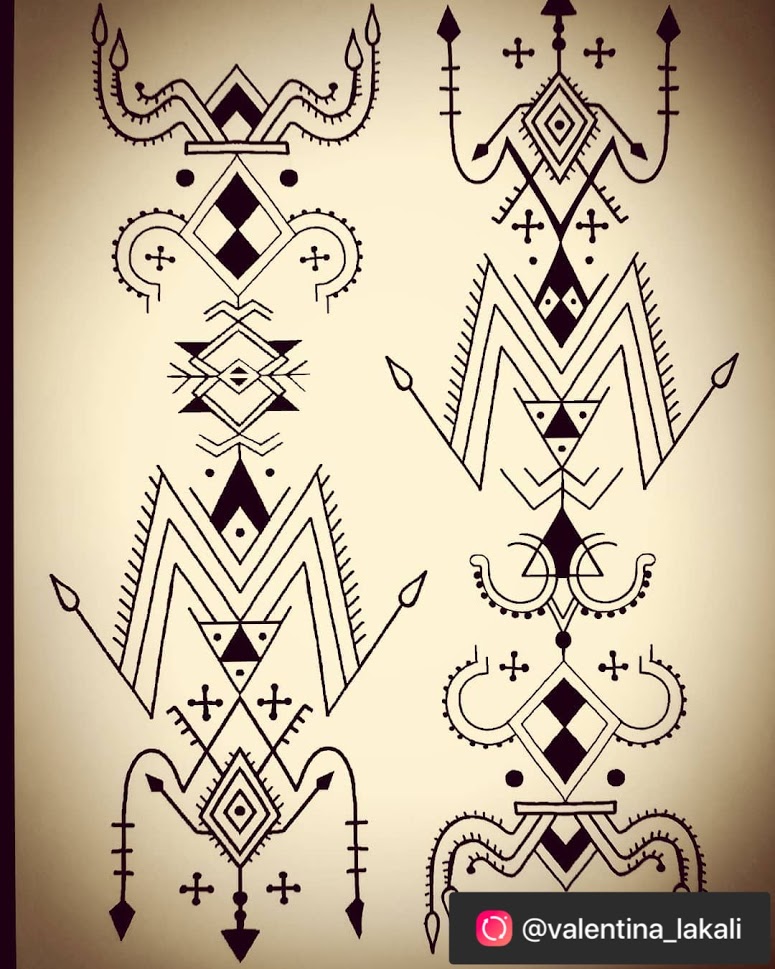

ベルベルタトゥー流行の仕掛け人 ヴァレンティナ・ラカリ

ハンキーパンキーのスタジオには旧知のイタリア人タトゥーイスト、ヴァレンティナもちょうどゲストで入っていた。僕はツイてる。そのヴァレンティナ・ラカリと今日はデン・ハーグでメシの約束をした。

ヴァレンティナ・ラカリ

縄文デザインの常連クライアントと一緒に仲間がやってるビアガーデンで軽く一杯やった後、皆と待ち合わせのパダン料理店に向かう。これはインドネシア料理の代表的なスタイルで、ショーウィンドウ内に山積みされたおかずの皿のバラエティーが特色だ。ダビとミリアムもそうなのだが、オランダにはかつて植民地としていた関係でインドネシア系国民が多く、どこのスーパーにも普通にナシゴレンやミゴレンが置いてあるし、レストランも本格的以上のものがある。特にこの店は近隣諸国からも人がやってくるほどの評判店だ。普段はヴィーガンのヴァレンティナもパダン料理ということなら是非とも何でも食べてみたいということだったから僕らの落とし所としては素晴らしいチョイスだ。やっぱりパダンは大人数で行っていろいろ頼みまくるに限る。

実は前々回の話からずっとベルベルタトゥーのことを書きたいと思っていたのだが、なにせそれが欧米の若い女性を中心に形成されているマーケットということで、作品サイズが概ね小さいことなどもあって、僕自身はあまり手を出していないということもあり、なんだかずっと歯切れが悪かった。若い女の子のことを書こうと思っていると、なぜだかいつの間にかアホな男のことを書いてしまっているという不可解な現象に見舞われていたのだ。思うにこれは合気道開祖の植芝盛平が説く護身の極意みたいなもので、達人ともなればもはや真の危機には遭遇したくても出来ないという境地なのではないだろうか。つまり、セク、パワ、モラなどの各種ハラスメントの炎上地雷原を僕の防衛本能が忌避していたとも考えられるのだ。でも、もう大丈夫だ。逃げようもない。今、目の前にいるのがその核心部そのものだから。待ったなし、だ。

ヴァレンティナのベルベルデザイン

世界のタトゥー部族エリアを渡り歩く文化人類学者でもあるヴァレンティナは、ヨーロッパのベルベルタトゥー流行の仕掛け人の一人であり、今をときめくトップアーティストなのだ。彼女の施術法はハンドポークと呼ばれる手彫りだ。これは和彫りのノミやサクヤンのロッドのような棒と針を組み合わせる洗練された手彫りの体系とは違い、また針が垂直にセットされた棒をさらに別の棒でトントン叩く熟練の必要なハンドタップとも違う。これはシンプルに針そのものを直接指で摘まんでチクチク刺す感じで施されるもので、誰でも手軽に始められる、より原始的で広汎な手法とも言える。ベルベルや沖縄をはじめとする世界中の多くのトライバルタトゥーはこのやり方なのだ。この10年、タトゥーマシンの性能が飛躍的に進化する一方で、カウンター的に盛り上がってきた手法でもある。ソーイングミシンと手縫いの関係を思い起こして欲しい。

ラクダの骨でできた針

今、ヨーロッパのタトゥーコンベンションでオシャレなドレッドの女の子のブースがあるとして、近くに寄って手元を見れば、だいたいはベルベル状のデザインをハンドポークで彫っている。そしてその娘をメシに誘ったら行き先はまずヴィーガンレストランということになるのが相場なのだ。

ヴァレンティナの見解としては、世界の諸々のトライバルタトゥーと比較して近代のベルベルタトゥーは、儀式性や情報よりもファッションとしての色彩が強いとのことだ。オシャレだ。当地ではそれらを纏っていなければ結婚相手など見つかるわけもないというようなムードが娘たちの間にはあったのだという。これは性的魅力に関する呪術と言い換えてもいいかもしれない。要はモテるためのまじないでもあるのだ。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

地域ごとに緩やかな定型を持ちながらもモチーフの選択肢がとても豊富で、配置のバリエーションに個人差が大きいというのもとてもファッション的だ。そして同地域で流通しているアクセサリーとの、デザインや部位の共有が強く見られるらしい。僕のツレはジュエリー作家で、うちの本棚にはそっち系の本がたくさん並んでいるのだが、確かに北アフリカの資料を見ると両者の関係性は明白だ。かさ張らず、失う怖れのない装飾品としてのタトゥー文化ということだ。そう考えると現代の我々のタトゥーとアクセサリーのモチーフの共有も、タトゥーのファッション性の度合いとして捉え直すことも可能で興味深い。

北アフリカのジュエリー

しかし、これはあくまで近代の状況についてのみ言えることで、辺境などで古層のデザインを探っていくと絵文字や象形文字のような作りを持つ説明的なものが増えることから、かつてはアイデンティティにまつわるような情報を保持、表現する手段も一般的だったと考えられ、さらにその向こう側には医療、芸術が混交する呪術としてのトライバリーな儀礼の世界が広がっていた痕跡もあるという。そのレベルまで降りて行くと共同体内では皆同じデザインで女型と男型の2タイプだけというのは世界の通例でもあるので、ベルベルタトゥーもあるいはかつてはそういう時期があったのかもしれないなとも感じる。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

悪意の込もった視線には対象を滅ぼす呪力があるとする「邪視」信仰(ゲームやマンガに出てくる「邪眼」と言った方が一般的か)はかつて中東から地中海沿岸まで広く存在していたのだが、ベルベル人はタトゥーをそれに対する防御壁としていたことなどは呪術的領域の一つの例だ。

ちなみに前々回の話で僕に針の組み方を教えてくれたタトゥーイスト、というふうに画像で紹介したアサン・ゴーセムはアルジェリア系フランス人で、実はベルベルの一つであるカビル人だ。そのアサンも、近代のベルベルタトゥーはもっぱら女のファッションとして知られているが、もともとは病気やケガの治療目的のまじないでもあったと言っていた。その機能は近現代の西欧医療が一般的になるにつれて淘汰されていったのだと思われる。日本だって昔は病気になればお札を貼ったり祈祷をしてもらうのが普通だったわけだし、こういうのは我々にもすんなりと理解できるのではないだろうか。

とにかく、地中海文化の一員でもあるベルベル人の生活は資料的にもかなり古い時代まで遡ることができるという利点がある。これがベルベルタトゥーが世界最古のタトゥー習俗の一つと呼ばれる所以でもある。

国家の支配にはさまざまな要素があるわけだが、僕はその中でも特に地域における文字の普及とトライバルタトゥーの終焉はだいたいシンクロしていると考えていて、情報を保持することが最大目的化していたタトゥー文化というものがあったとしたら、より高精度の文字が出てきた場合にはそれに置き換わらざるを得ないということなのかとも思う。

ヴァレンティナの話からは一つのすっきりした階梯が見えてくるようだ。

絵、紋様から文字が生まれてくる直前の、器から溢れんばかりにタプタプと揺れていた知のスープ。きっとそれが満ちる前と溢れた後ではタトゥーのあり方は劇的に変わったのだろう。そしてそこを乗り越えたベルベルタトゥーには何よりもファッションとしての力があったということなのだ。

とにかく現地に行ってベルベルのタトゥーを見てみよう。まだ見れるはずなのだから。

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美