石丸元章 『危ない平成史』 #01 絶望から始まり絶望で終わった平成の音楽産業・前編 Guest|sinner-yang a.k.a. 代沢五郎 from O.L.H.

GONZO作家・石丸元章が異形の客人と共に平成の「危ない」歴史を語り合う。第一回のテーマは音楽産業。ゲストはX-RATEDノワールファンクバンド〈Only Love Hurts a.k.a. 面影ラッキーホール〉の主催者・sinner-yang。

平成前期のアンダーグラウンドに異形の花を咲かせたバッドテイスト・カルチャー。その立役者のひとりであるGONZO作家・石丸元章が、毎回、ひと癖もふた癖もある客人を招いて、過ぎ去りし平成の「危ない歴史」を(曇りまくったサングラス越しに)振り返らんとする当シリーズ。記念すべき第一回のテーマは音楽産業史、ゲストはX-RATEDノワールファンクバンド〈Only Love Hurts a.k.a. 面影ラッキーホール〉の主催者・sinner-yang(代沢五郎)だ。極北のバンドマンでありながら、実は2年前まで某レコード会社の幹部社員でもあったというsinner-yangは、平成の音楽産業について「絶望から始まり絶望で終わった」と述懐する。果たして、その真意とは。

***

石丸 今回は平成の危ない音楽産業史について、Only Love Hurtsのsinner-yangさんにお話を聞いていきます。sinner-yangさんとは初対面ですが、実は学年が一つ違いで同世代なんですね。よろしくどうぞ。

sinner-yang そうなんですよ。僕は90年代に石丸さんの『スピード』をリアルタイムで読んでいたクチで、当時、同世代にとんでもないことをする人間が現れたと驚愕していましたから。だから、今日こうしてお目にかかれることはとても光栄です。

石丸 ありがとうございます。自分も、もちろんOnly Love Hurtsについては面影ラッキーホールの時代から存じ上げてました。しかし、その首謀者であるsinner-yangさんの正体が某レコード会社の幹部社員であった、とは知らなかった。だって、『パチンコやってる間に生まれて間もない娘を車の中で死なせた…夏』なんてCDを出してるバンドですよ。純粋な驚きが今ここにある。すてき!

sinner-yang 収入の割合で言えば、僕はA面がレコード会社社員、B面がアングラ・ミュージシャンだったんですが、それをオープンにすることは表と裏のどちらの面から考えてもメリットがないんですよ。それどころか、関係各位に迷惑をかけてしまう恐れもあって、両面を同時に語ることはこれまでありませんでした。レコード会社を辞して2年が経ち、いろいろと落ち着いてきたので、今日ははじめてフラットにお話しようと思っています。渦中にいる時はあえて客観視しないようにもしていたんです。

石丸 期待大!

音楽不況の正体は日本の音楽マーケットの上限値にある

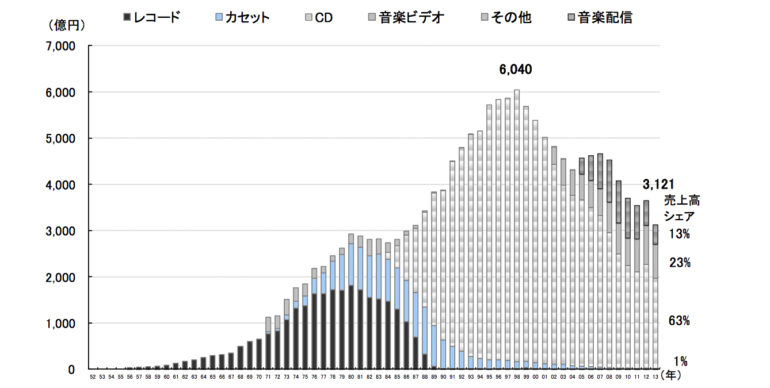

sinner-yang では早速ですが、平成の音楽産業について、まずは売上というところで振り返ってみましょうか。この図を見てください。

音楽市場の推移グラフ

日本レコード協会公表資料を基にみずほ銀行産業調査部が作成

これはみずほ総研がレコード協会発表のデータをもとに作成したもので、音楽市場の総売上を年代推移でグラフ化したものです。ご覧いただければ分かるように、平成と昭和の境目である1980年代後半は、総売上としてはドン底なんですね。具体的な数字としては平成前夜にあたる1986年が3000億円となっています。

石丸 なるほど。

sinner-yang しかし、それが平成に入り急カーブを描くように上昇していき、1998年には2倍の6000億まで膨れ上がった。いわゆるCDバブル期というやつです。ただし、ピークはこの98年で、2003年頃より売上は急落します。2007年からの数年は着うた配信で多少上向いたものの、それもスマホ普及により終焉。このグラフは2013年までしかありませんが、その後も低迷がつづいた結果、2017年の総売上は約2900億円にまで下がっています。しかもご承知の通り、握手券とかジャケ違いで複数枚売るのが当世のCDの売り方ですから、ユニークユーザーの数は更に減っていると思われます。

つまり、山の底辺から始まり、一度は頂上まで登りつめたものの、また底辺まで戻っていった。これが平成の音楽市場の推移なんですね。

石丸 平成は、音楽ビジネスの栄枯盛衰を一時代で体現したわけですね。美しい。最近はよく「音楽業界が不況だ」と言われてますが、グラフを見るとなんてことはない。ただ元に戻っただけという。

sinner-yang そうなんです。で、この事実をさらにパラフレーズするとどうなるか。たとえば、日本人なら誰もが知っているヒット曲に山本リンダさんの『どうにも止まらない』がありますよね。1972年の発売当時、社会現象になるほど人口に膾炙しました。近年のオリコン1位の曲の比ではないくらい。しかし、実はトータルの売上はたったの30万枚なんです。

当時の人口は今よりやや少ないですが、大した差じゃない。あるいは若年人口だけで見れば当時の方が多いくらいです。では、この事実が何を意味しているのか。実のところ、日本において対価を払って音楽を求めている人の上限値は30万くらいがせいぜいなんじゃないだろうか。僕はそう思っているんです。

石丸さんがおっしゃった通り、CD不況の正体はもともとの上限値に戻っただけ。すると、問われなきゃいけないのは、平成のあの異様なマーケットの拡大はなんだったのか、ということになる。そしておそらく、それは音楽自体とは関係のないところからもたらされているんです。

石丸 興味深い考察です。まず考えられるのはメディア革命ですよね。1982年に「CD」という便利な物質が発売された。レコードよりずっとコンパクトで、カセットテープよりずっと音がいい。買いやすくなったし、持ち運びがしやすくなった。

sinner-yang もちろん、CDの登場は大きいでしょうね。ただ、平成の音楽バブルはさらに複合的な原因によって起こったものだと僕は考えています。そこに話を進める前に、まず平成前夜のレコード会社の、誰も語らない裏面史についてお話ししようと思います。

レコード会社の誰も語らない裏面史

sinner-yang 平成前夜、いわばグラフ上における音楽産業ドン底の時代、レコード会社は一体何をやっていたのか。もちろん、普通にレコードを作って売っていたわけです。しかし、それだけでは立ち行かない状況でした。実は当時、大手レコード会社のいくつかはレコードの販売とは別ラインで、訪問販売にも手を出していたんです。

昭和の時代には、高額商品を専門に扱う流しのセールスマン集団が日本各地にあって、彼らはある商材を持って全国を一回りしたら、次は商材を変えてもう一回りってことを繰り返していたんですね。百科事典の次はミシン。その次は布団みたいな感じで。いわば、押し売りのプロ集団です。複数のレコード会社が彼らと契約して、会社のロゴの入った名刺を持たせて抱え込んだんです。

扱う商材は高額な英語教材、クラシックのセット、版画なんかです。変わったところでは扇風機や新巻ジャケまでありましたね(笑)

石丸 へえ、それは知らなかった! 裏音楽業界史です。たしかに考えてみれば、英語の教材などは録音されたテープなどの商品でもあって、音楽商材との親和性が高いと言える。

sinner-yang 僕も新人のころ、そうした流しのセールスマン集団の管理をやらされてました。ダークサイドに耐性がありそうに見えたんだと思います(笑)。今でも覚えているのは当時の上司に「どこまでがマルチ商法扱いになるのか研究しろ」と命じられたこと。会社にはしょっちゅう消費者センターから電話がかかってきてました。「あなたがたそんなことをして恥ずかしくないのか」と。実際、まだ純情だったから、恥ずかしくて情けなくて居たたまれなかったです。悪徳商法スレスレの片棒を担がされていたわけですから。

石丸 今でいうスピードラーニングみたいな商材ですよね。ああいう商材はどうしてもいかがわしく見える。今だって、マルチでやっていたことをテレビのCMで言ってるだけにしか見えない。実際にああいう商材ってどんな人たちが買うんです?

sinner-yang たとえば、そういった訪問販売の業界内で「売れる場所」とされていたのは自衛隊の駐屯地ですね。自衛隊の駐屯地はだいたい僻地にあるので、金を使う場所がない。そこに「これは教養ですから」とクラシックのセットなどを売り込みに行かせる。そうすると、意外と売れるんです。最初は信じられませんでしたけど(笑)

あるいは生保のセールスレディ。あの業界は会社がセールスレディにローンを組ませることで縛り付けられるので、日本生命や第一生命などに交渉すると、ぜひぜひ売りつけてやってください、と歓迎されたんです。講演会みたいな形式で会議室に人を集め、「音楽とメンタルケア」みたいなトークを白衣を着た口八丁の流れ者のセールスマンがやって、さらにサクラも用意して。いわゆる催眠商法ですよね。映画『悪人』で松尾スズキさんが演じている老人相手の怪しげな健康食品訪問販売屋があるじゃないですか。あんな感じの人達でしたね。売っているもの自体はちゃんとしたものでしたが、売り方はスレスレでした。

ちなみにクラシックのセットを売り込んでいたのはポリドール。今のユニバーサルです。当時、ポリドールは本業が全くダメな時期で、利益の半分近くをそうした部署で出していたこともありましたから。英会話教材はCBSソニーの得意分野でしたね。

石丸 へぇ~、自衛隊基地でのベートーベンやシューベルトの訪問販売がレコード業界を支えていたのか。まあ、こう言ってはなんですが香具師ですよね。テキヤ的というか。自衛隊員にベートーベンは必要ないんだから。ひどいなあ。でも、それが音楽業界の本質なのかもしれない。

sinner-yang ある面ではそうかもしれない。生活必需品ではない不必要なものを売るビジネスの本性が端的に出たわけですから。昨今、握手券や応募券をつけて同じCDを複数枚買わせることが常態化していますが、あれだってお祭りで当たりのないクジを売るテキヤと本質は一緒です。

さっき、レコード会社の誰も語らない裏面史と言いましたが、正確に言えば、語らないんじゃない。語ろうにも知らないんです。当時の訪問販売全盛の頃でさえ、そんな商売を自分の会社がやっていることを知っている社員は少なかったですから。うしろめたい感じがそうさせたのかも知れませんが、ごく限られた特殊工作員だけが関わる秘密だったんです。モサドとかスペツナズみたいな(笑)

でも、逆に言えばまだ「うしろめたい」という感覚があっただけ、今の大っぴらな握手券よりマシかも知れませんけどね。まあ、平成前夜ギリギリまでそんなことがあったんです。

面影ラッキーホール『代理母』(1998)面影ラッキーホールは97年にソニー・ミュージックエンタテイメントと契約、ファーストアルバムを完成させたものの「全てが品位を欠く」ためリリース不可とされ、契約解除。その後、改編を加え徳間ジャパンよりリリースされたのが、この『代理母』である。掛け値なしの傑作だ。

マーケットの拡大によるアーティストの粗製乱造

sinner-yang さて、そんな平成前夜の状況を踏まえた上で、あらためて平成の拡大を考えてみます。まず業界内で最初に起こっていたことはアーティストの粗製乱造です。つまりは新人歌手の大量生産。先ほど石丸さんが仰ったように82年にCDが登場し、84年にレコードとCDの売上が逆転、その普及につれ、音楽のマーケットが急拡大しました。その需要に応じるべく、レコード会社各社が、とにかくCDを量産しようと動き出したんです。

石丸 その需要の拡大に関してはラジオの開局ラッシュもまた一因を担っていたと思いますね。88年のJ-wave開局に始まり、平成の序盤にかけて、ベイエフエム、FMフジと、関東圏だけでもFM新局が相次いて開局された。全国も同時です。それによって、新曲のプロモーションの場がグッと増え、またラジオでかけるための曲の需要も増えた。

sinner-yang そうですね。FM開局ラッシュは確実に需要拡大の一因になっていたと思います。

石丸 90年代初頭から半ばにかけてのラジオ開局ラッシュによって、それまでラジオ業界と関わりのなかった自分のようなライターにまで、ラジオ番組のオファーが回ってきた。なにせDJ、パーソナリティの絶対数が足りない。自分も当時、ベイやフジ、それに名古屋のcbcで、週に7時間以上のレギュラー番組を持っていましたから。そのとき、これまでのラジオ局が流さなかったような、インディーの曲など、いろいろかけるようになる。局が増えれば、当然局ごとに差別化を図りたいたから、つねに様々な新曲を局は欲していたんです。

つまり、今までは、NHKや東京FMなど、ごく限られた局に向けて音楽が作られたわけだけど、チャンネル数が増えたことで求められる曲の数もレパートリーも増えた。先発のJ-WAVEなんかは洋楽主体でしたけど、FMフジとかは邦楽主体でいってましたから。J-POPというジャンルの誕生と、この時期のFM開局ラッシュは切り離せないように感じます。

sinner-yang FM業界の裏側はどうだったんですか? 許認可事業ですが。

石丸 こっちもあやしげでしたよ。FMフジなんて社長が金丸信の弟ですからね。

sinner-yang FMフジの本当のキーマンは社長の秘書のAさんですよね。

石丸 ぉおおおおお! そのAさんが自分をDJに起用したんですよ。たしかAさんは……青森かどこかの網元の息子で、音楽にもラジオにも何にも関係ない人が、開局ということで、いきなり編成の偉い人になって威張っているという。もうめちゃくちゃで、面白かったわけですよ。

当時のFMフジは、とにかく東京でも聞こえるように発信する電波を強くしちゃって、しょっちゅう電波管理局に呼ばれて怒られてました。そのたびAさんは、中央高速をBMWでぶっ飛ばして東京へ謝りに行くという。その話を面白おかしく話してくれるんですよ。懐かしいなあ。

sinner-yang まあ、そういう時代でした(笑)

石丸 当時のフジの社屋は、「鈴与ガス」という山梨を地場とするガス会社の一角にあったんですから。ベイでは、開局当初から『クラブ“◎”二重丸』という深夜の帯番組に出てたんですが、なんで「◎」かというと、スポンサーがオリコで、単にそのマーク。ギャラは良かったですけれど。

いずれにせよ、あのころ、ラジオ業界とレコード業界は完全に利害が一致していましたよね。 かたや曲が欲しい、かたやプロモーションの場所が欲しい。実際、ラジオの求心力も今よりはるかにありましたし、流せば最低ラインの売上が見込めたでしょう。ラジオの側としては、曲ももらえて、無料でアーティストも出演させられるわけで、予算がない後発の局としては番組制作の上で大助かりでしたでしょうから。

sinner-yang 無料どころかレコード会社の方が金を払ってましたよ。逆をいえば、まともなプロモーションは通用しない。正面から宣伝をかけたところで「いやいや、まずお金持ってきてからでしょ」と門前払いでしたから。

石丸 そういう力関係だったのか。自分は24,5歳の小僧の出演者側だったから全然知らなかった。本当に次から次へといろんなアーティストが出てきましたよ。自分の番組に出てくれた人で覚えてるのはーー 泰葉、CHARA、KATSUMI、久宝留理子、神崎まき、広瀬香美、岡本真夜とかね。1年に一つの番組で100人のゲストがくるんですから。玉石混淆だけど石もかなり多かった。

まあ、自分はその最中に覚醒剤にハマってしまって、よく全然ダメな状態で出演してました。一度、藤村俊二さんが出演したときに「いやさ、俺たちの時代もさ、そういうの好きな人はいっぱいいたけどさ、場所はわきまえなきゃダメだよ」って怒られた。いろんな人が出てくれたなあ。西城秀樹も郷ひろみものりピーも。山下久美子や中村あゆみも。新人から芸能界のベテランまで、みんな出てくれた。皆さん、すみませんでした。

sinner-yang (笑)。いま出てきた名前を伺っていると、番組サイドと近い距離にいた人もなんとなく想像できます。

石丸 でた、業界読み! 当時、発見して驚いたのは、その頃にデビューしたミュージシャンのほとんどって、会ってみると平凡でつまんないんですよね。それ以前はミュージシャンといえば、気難しくて、芸術家気質で、もっとスター然とした人たちだと思っていたんだけど、当時の若手ミュージシャンは、出版のライターとさして変わらない人たちだった。良くも悪くも普通。

sinner-yang まさにそれが平成の特徴なんです。本来はレコードをリリースに値するほどの才能がある人なんて「マレビト」であってそう滅多にいるもんじゃない。ただし、この時代、CDの普及やラジオの開局ブームなどによって需要が急拡大した。そこで、とにかく誰にでも下駄を履かせてみようとなったんです。詞が書ける、曲が書ける、ルックスがいい、歌唱ができる、そのうちどれか一つでもあれば、あとは周りで補填しよう、と。まずは打席に立たせ、もし一塁に出塁したら残すし、見逃し三振だったらもう終わり。つまりが粗製乱造。これは現在に至るまで続いている流れですね。

メジャーによるカウンターカルチャーの吸い上げ

sinner-yang こうして平成の到来とともにメジャーでレコードを出すということの敷居が急激に下がっていったわけですが、その中で僕個人にとっても重要なことが起こっているんです。それが何かというと「メジャーによるカウンターカルチャーの吸い上げ」。平成前夜は地下のクローズドサーキットの中だけで動いていたパンク以降の日本ロックが、粗製乱造の流れのなかで一挙にメジャーに飲み込まれていったんです。

この時代のシーンを少し振り返っておくと、80年代前半から中盤の日本のロックシーンというのはオーバーグラウンドとアンダーグラウンドに二極化していたんです。僕たちの世代にとって、パンク以降の日本のロックはレコードやCDで聴くものではなく、ましてやテレビで観るものでもなかった。少ない情報を必死で探して、ライブハウスに行って初めて聴くことができるものだったんです。それが真っ当な姿勢だという思いがあったんですね。こういうと「サブカルか」と思われるかもしれませんが、それは違います。当時、そうしたインディーズの日本ロックは今のサブカルチャーとはまるで違ったもの、あくまでもカウンターカルチャーとして存在していたんです。

その違いは何か。サブカルチャーというのはある種の居直りなんです。「メジャーかどうかは関係ない。俺たちは俺たちだよね」というスタンス。今のyoutuberのような感じです。一方、カウンターカルチャーはメジャーに対する真っ向からの反抗です。当時のロックの中には明らかにそうしたメジャーへの憎悪がありましたからね。

石丸 すごく重要な指摘です。いまはカウンターカルチャーという言葉が廃れてしまって、全てがサブカルチャーみたいな扱いになっていますけど、実際は違う。スタートにおいてはサブカルチャーは「サブ」と言いながらも、歴然とカウンターなカルチャーだったんですよ。社会を構成していたメジャーな価値観を敵として戦っていた。これは文章表現にしてもそうですね。雑誌の文章表現というのは、そういう流れで、新聞や教科書や、あるいは権威としての文学的な文章表現への対抗として生まれ、また育っていったわけですから。

sinner-yang そう、僕はその頃、10代後半から20代前半という年頃で、まさにカウンターカルチャーの渦中にいたんです。いや、カウンターという意識をすることもなく、従来の価値観に挑戦するようなものだけがリアルな音楽なんだと思っていた。しかし、平成の始まりとともに、そんな音楽もメジャーが消費してしまったんです。

もちろん、レコード業界がそんなカウンター的音楽の本質を理解した、なんて美談じゃない。さっきお話した粗製乱造のタマ増やしの一環です。だからメジャーの潮流を変えるところまで行けなかった。JAGATARAのメジャー移行が平成元年だったのはその象徴のように感じます。そして、結果として、成熟していたわけじゃないけど、間違いなく存在はしていた日本のカウンターカルチャーシーンが、ただ消えてなくなってしまったんです。僕はJAGATARAやばちかぶりが大好きだった。つらかったです。

石丸 なるほど、メジャーとアングラの境目がなくなってしまったわけだ。ようするに、インディーズが単なるメジャーの予備軍になってしまった、と。

sinner-yang 僕はここで深く絶望したんですよ。ずっと音楽が大好きで、それが高じて音楽業界にまで入ったのに、大好きだったものがメジャーに飲み込まれて何事も起こらないのを見た途端、興味を失ってしまった。つまり、気づいたんです。ああ、僕は音楽なんて少しも好きじゃなかったんだ、と。僕はただカウンターな存在が既存の価値観をひっくり返すのが好きだっただけなんだ、と。

僕は70年代~80年代初頭くらいまでの歌謡曲にも思い入れがあるんですが、あれも実はカウンターカルチャーなんですよね。元々のレコード会社専属作家制度の既得権を打ち破る形でGSムーブメントが起こり、そこを起点として筒美京平さんや村井邦彦さんらのニュー・ジェネレーションが新しい形を提示したわけですから。カウンターがメジャーの潮流を変えたんです。だからラジカルさという意味でパンクと歌謡曲は等価なんですよ、僕の中では。

ちなみに平成初期、僕の興味はもう音楽ではなく、文学やマンガに向かっていました。たとえばアメリカで現代小説の流れを覆したジェームズ・エルロイの登場に興奮していました。この糖分ゼロの流れが日本に伝播して馳星周になったり、桐野夏生の作風が変わったりと、小説の世界ではカウンター的なものがメジャーの潮流を変える事件が起こっていましたから。アンダーグラウンドの中に限っても根本敬さんがとんでもない境地にまで達したり、村崎百郎さんが登場したり、そうした人たちが僕にとって音楽に代わるものになっていったんです。

ただ、勘違いだったとはいえ、音楽を追い続けている間に無駄に知識やスキルは貯まってしまった。これをどこでどう使うかと言ったら、もう音楽業界で換金してもらうしかない。レコード会社で働いていたのはこんなわけなんです(笑)

石丸 たしかに平成前夜のインディーズシーンは魅力的でした。下北沢は、まさにそのメッカだった。町中華の「眠亭」で誰がバイトしているとか、そういうバンドメンバーのウワサ話が流れたり。とはいえ、ライブハウスが満杯になれば大人気みたいなレベル。でも、それが良かった。メジャーにはない気迫があったし、戦っている感じもあった。結局、メジャーに吸い上げられることで、消費されてしまったわけだけど。

sinner-yang 平成の音楽はそういう意味で、僕個人の視点からすると絶望の時代だったんですよ。

石丸 余談ですがーー そうした粗製乱造の流れの中で、自分にも打順が回ってきてたんですよ。しかもメルダック、THE BLUE HEARTSと同じレコード会社です。わたくしが歌詞を書いて、曲を作ってくれたのはヒロトさんやJUN SKY WALKER(S)の宮田さん。実際にレコーディングもしました。ただ、当時の自分は重度の覚醒剤中毒で、レコーディングは終わったものの発売に至らず、お蔵入りです。企画したフリーのプロデューサーは借金背負って大変だったとか。

JAGATARA『Hey! Say!!』(1981)

これはもともと1981年に財団呆人じゃがたらの1stシングルのB面として発表された曲なんですが、タイトルにもあるように「Hey! Say!!」という言葉が連呼され、つづけて「狂気時代の落とし子たちよ 鎖を噛み切る時がきた お前に餌をほどこす 汚いその手をくいちぎってしまえ」という歌詞が続く。そうしたら1989年に平成(Hey! Say!!)という時代がはじまった。時代が本当に追いついたんです。JAGATARAは平成元年メジャー・デビューですが、ある意味、それを予言していた歌です。さらに翌年の90年に江戸アケミさんは突然亡くなってしまった。色々な意味において象徴的な一曲です。(sinner-yang)

ロバート・ジョンソン『コンプリート・レコーディングス』(1990)

これは1990年に発売された戦前ブルースの音源なんですが、そんなシブすぎる内容の割に当時、結構なヒットになったんです。これが僕にとって衝撃だった。僕個人はずっと以前からこうした古いルーツミュージックを遡る志向があったんですが、当時は「ポップミュージックというのは常に前に進んでいくものなんだ、懐古趣味になったら終わりだ」という論調が支配的で。だから僕もそれを真に受けて、無理にでも新しいものも聴くように努めてました。それなのに!このアルバムが一般にも売れたというのは、歴史がグルっと一回転して、過去への遡及が解禁されたということなんです。「なんだ。やっぱりこれ以上先には進まないんだ」と思って、ますます絶望を募らせたことを覚えています。そこからは心おきなく黒人音楽と歌謡曲を深堀りしています。(sinner-yang)

『応援ソング』と自己啓発セミナーの親和性

sinner-yang このように、僕個人にとっては絶望でしかなかった平成の音楽シーンですが、しかしそれとは裏腹に、その後、マーケットはどんどん拡大していったわけです。ただ、すでにお話した通り、本来、日本の音楽市場における上限値は30万だとすると、それがなぜミリオンヒットが連発するような異例の状況となったのか。誤差というにはあまりに大きな70万を埋めたものはなんだったのか。端的にいえば、「曲が曲として消費されなくなったから」じゃないかと思っています。

まず、平成のJ-POPを特徴づける大きなトレンドとは何か。これは間違いなく「応援ソング」です。応援ソングとは言うまでもなく、頑張れ、諦めるな、夢を持て、愛を信じろ、といった白々しいくらい前向きなメッセージを基調とする曲のことで、これが平成になって大量生産されるようになった。

とはいえ、実は昭和の終わりにすでに応援ソングの先駆的な曲は出てはいました。たとえば岡村孝子さんの『夢をあきらめないで』(1987)なんかはその後の応援ソングの雛形になった作品でしょう。その後、平成に入ってからは立て続けに応援ソングがヒットを飛ばしていくんです。たとえば、KANの『愛は勝つ』(1990)、大事MANブラザーズバンドの『それが大事』(1991)、ZARDの『負けないで』(1993)などなど、枚挙にいとまがない。

石丸 どれもこれも似たり寄ったりの曲です。だけど、どれも口ずさめる。骨に染み込んでいるんですね。

sinner-yang ただし、流行れば似たような曲ばかりが作られるという構図自体は、昭和も同じだったんです。たとえば70年代中期に「処女喪失」がトレンドになれば、殿さまキングス、ぴんから兄弟から山口百恵さんまで皆同じテーマを歌う。太い幹に群がり集まるというのはどんなビジネスも同じですからね。しかし、昭和と平成でなにが決定的に違うかといえば、昭和においてはそうした楽曲をプロの作詞家がマーケティングの一環として仕掛けていたんですよ。これが平成になると歌い手の自作自演になった。あるいは少なくともそういう体裁がとられるようになった。歌い手の等身大のメッセージとして曲が出され、かつ消費されるようになったんです。

石丸 非常に興味深い。自分はこのへんの応援ソングを「自己啓発ソング」と呼んでいます。さらに自分は、これら自己啓発ソング量産の背景には、本物の自己啓発セミナーの流行があると睨んでるんですよね。そもそも自己啓発セミナーというのは70年代のアメリカで心理学などを応用する形で登場した商業的な側面の強いセミナーです(※編註)。それが80年代に入って日本に輸入され、盛んになったのが85年くらい。80年代後半に自己啓発ソングが増えていく流れを考えると時期的にも一致してるんですよ。

sinner-yang なるほど、おっしゃる通りですね。実は僕はここ数年、大学院で社会心理学を研究していました。だから、そこらへんの知識は持っていたんですが、今やっとつながりました! たしかに応援ソングの台頭は、自己啓発セミナーや新興宗教ブームと時期的にも重なりますね。

石丸 そう。実際、当時の自己啓発セミナーではプリンセス プリンセスの『Diamonds』(1989)が使用されていたという話も聞いています。あの曲もリリースは平成元年。まさに源流なんですよ。ようするに、それが時代の空気というやつだったんでしょう。80年代というのは学生運動も完全に下火で、いわゆる政治的なプロテストが求心力を失っていた時代。そんな中、自己啓発セミナーや新興宗教が大衆の心を掴んだんです。

たとえば以前なら世の中に対して不満があった場合、世間を構成する若者たちは、「世の中を変えることでそれを超えていくんだ」とレイジしていたわけですよね。ところが、この時代になると、「不満の原因は自分の心の中にある、だから自分自身を変えていこう」にシフトした。ポジティブ/ネガティブという言葉が流行し、世の中の不満を自分自身の物事の考え方でごまかして超えてゆこうとなったんです。つまりは保守化したわけですが、この「ポジティブ/ネガティブ」という言葉が、自分は大嫌いなんですよ。これは音楽からカウンター性が失われていったことともリンクしているように思いますね。

sinner-yang そうですね。社会を受け入れて自分を変えよう。あなたの不幸の原因は世の中にではなくあなたの中にこそあります、と。

石丸 実際、FMラジオでしきりに流していた曲は自己啓発ソングばかりですから。そもそもFMというメディアでは、「世の中は間違ってる、お前らは間違ってる」なんて曲は求められてない。リゾートに向かう車の中ではリラックスして聞ける曲の方がいいわけですよね。世の中そのものはなーんも変わっていないのに、考え方さえ変えれば世界はバラ色になる。まさに『愛は勝つ』とかね。だってその方が楽なんですから。

あるいはレコードの時代と違って、音楽がより個人的なものになっていったとも言える。自分自身のためだけのアンセムを何度もウォークマンでリピート再生するわけですよ。これが自己啓発でなくてなんなのか、と。

sinner-yang そして、そのような応援ソング、自己啓発ソングが「歌い手の自作自演である」ということがここで大きな意味を持つんです。たとえば、作詞・阿久悠、作曲・筒美京平、歌・石丸元章みたいな形で曲を出して売れたとしても、それではその「曲」が売れたということにしかならない。しかし、作詞、作曲、歌・石丸元章だった場合、これは曲とともに石丸元章という、皆がもたれかかれる「キャラクター」が売れていくことになる。「曲」が欲しければ1000円のシングル盤を買えばいいけど、「キャラクター」を買おうとすると3000円のアルバムを買わなきゃならない。業界としてはこうすることで客単価があがるわけです。

しかも「曲」には出来不出来があるけど、「キャラクター」はいったん出来上がればある程度持続する。すなわち安定売上が見込めるんです。だからビジネスの都合上でプロの作詞作曲システムを崩して、アマチュアに渡しちゃったわけですが、そこで何が起こったかといえば、彼らが自分の言葉で歌っているという事実によって、歌い手の求心力がかつてなく大きくなってしまったんです。ようするに、「生き方」売りですね。曲を曲としてセールスしていた時代から、生き方を含めてセールスする時代になった。音楽的な評価とは別のところで人がアーティストに心酔し、CDを買うようになったんです。

石丸 人物、それも虚構としての人物を音楽として消費する。音楽はもともと宗教的なものだとは思いますが、ここにきて顕著に偶像崇拝的になっていった、という。たしかにそう考えると色々なことに合点がいきます。

ちなみに自己啓発ソングといえば岡本真夜の『tommorow』も代表的ですね。岡本真夜の初めてのラジオ出演は自分のラジオなんですよ。おとなしい方で、泣かしちゃった記憶がある。売れないと思ってたら爆発的に売れた。もう二度と来てくれなかったけど。

sinner-yang 『tomorrow』といえば、2002年に発覚して、日本中が震撼した北九州監禁殺人事件ってあったじゃないですか。マンションの1室に一家6人を監禁し、通電の拷問でマインドコントロールして、お互いに殺し合いをさせた事件です。その主犯で死刑囚の松永太って人の息子が一昨年フジテレビのインタビューに応じてるんですよ。

事件当時幼かったその息子は凄惨な場面を間近で見させられていたんですが、心の支えが岡本真夜さんの『tomorrow』だったらしいんです。それを知ってもう一度歌詞を読み返してみたら、サビ後半部に「見るものすべてにおびえないで 明日は来るよ君のために」とありました。「見るものすべて」が実の親父の鬼畜の所業だった子供がそれで救われたなら、応援ソングにも意味はあったのかも知れませんね。「テレビで紹介されました」ってステッカーを『tomorrow』のCDに貼って売ってもいいかもしれない(笑)。とはいえ、一般論としてはこのタイプの曲としてはどれも同じメッセージの変奏です。武者小路実篤を漂白剤につけこんだような空虚な歌詞ばかりでしょう。そして、この自作自演の応援ソング、自己啓発ソングの流れは現在もJ-POPのスタンダードですよね。しばらくは終わることはないと思います。なぜなら、これが一番、経済効率がいいですから。

岡本真夜『tomorrow』(1995)

石丸 今でもたとえばSHISHAMOとか聞いてみても、サブカルみたいなヴィジュアルしながら、歌詞は自己啓発ソング。嫌なもんですね。自己啓発というのは少なくとも日本ではほぼビジネスだったわけですから。受講生が受講生を勧誘してネズミ講みたいに発展していくものが、国全土まで浸透したわけでしょう。それと同じようにファンがファンを誘ってバンドが売れてゆく。「明日も頑張ろう」というメッセージを疑える人がどれくらいいるのか? 頑張ることを自分に言いきかせなければ生きていけない世の中の不幸に、誰も気づいていない。

sinner-yang そういう意味では罪が重そうですが、ただ、音楽業界が自己啓発業界に近くなっていったというのは、さきほど話した平成前夜のレコード会社裏面史を考えればなんら不思議な話でもないんです。一時は訪問販売屋にもなりかかったわけですし、今はクジ引きのテキヤみたいなもんだし(笑)

石丸 しかし、自己啓発ソングが嫌というリスナーもマーケットには少なからずいたわけじゃないですか。

sinner-yang それはどうでしょう。僕は嫌な人はいなかったと思ってます。「いない」といっても、それは棄却域ということです。統計学では一般に1%を棄却域、すなわち「いない」ものとして一般的法則を導くのが通例ですから。

石丸 わたくしとしてはバンドブームの中には「おお」と思う存在がいましたよ。The ピーズの『バカになったのに』は名曲です。「無理してでも頑張ろう」と周りが歌ってる中、The ピーズは「散々、無理してバカになったのに」と歌った。

sinner-yang あれは素晴らしいですよね。しかし、あれも平成元年の曲。「メジャーによるカウンターカルチャー吸い上げ」の一つなんです。それにセールスを考えればやはり棄却域の歌です。

石丸 わたくし、自分のことを歴然とメジャー志向だと思っていたのに……、実は棄却域の住人だったなんて悲しい(笑)

The ピーズ『バカになったのに』(1989)

(※編注:その発端まで遡ると、自己啓発は「個と個の関係」を変化、向上させることを目的とする倫理的なプログラムであった。しかし、開発されたメソッドを商業的に利用するものたちによって、やがて営利のみを目的とした詐欺まがいの自己啓発セミナーが多数発足することになる。ここにおいて、本来の目的であった「個と個の関係性の向上」は「個の内面の気分的な変化」へと縮約され、全体としての質の劣化を招くのみならず、多数の訴訟騒動を起こすなど社会問題へと発展していった。本欄の発言内における「自己啓発セミナー」は、そうした変遷を経たのちの商法化した自己啓発セミナーを指すものであり、必ずしも自己啓発そのものを揶揄するものではない)

タイアップ商法による楽曲のグッズ化

竹内まりや『シングル・アゲイン』(1989)

sinner-yang さらに「曲が曲として消費されなくなった」流れの、より重要な要素として、ドラマ主題歌の流行があります。これは85年くらいから始まってるんですが、平成の業界拡大の動きとも密接に結びついている。たとえば、70年代にもCMソングで大ヒットというのはあったんです。ただしCMにはファンはいません。つまり、資生堂の商品が好きな人が、同時に資生堂のCMのファンであるわけじゃない。だからそれらはCMという大量露出によって「曲」が売れたわけです。

また、かつてのドラマの主題歌というのも、元々は出演者が歌うものであったり、ドラマの内容をミュージカライズしているものだったり、歌謡曲とは別カテゴリに属するものでした。

それが80年代後半からドラマに全く関係ないアーティストの曲をつけるようになったんです。商品としてのドラマがあり、そのイメージや世界観を追体験するための歌。ここですごく重要なのは、歌の位置が初めて、他の何かの付属物になったということ。いわゆるドラマ・タイアップ商法が一般化したわけですが、それこそがこのマーケット拡大の主たる正体ですね。

石丸 月9はまさにそうですよね。月9主題歌だから買う。だから売れる。小田和正にせよ、CHAGE&ASKAにせよ、曲を聴くとドラマの映像がまず浮かびますから。

sinner-yang そう。なによりドラマで流れているということが重要であり、またあくまでも関連グッズなんです。もちろん、純粋なファンや曲に惹かれたという人も買ってます。しかし、それだけでは30万の上限値は超えませんからね。あと面白いのは、必ずしも詞がドラマの内容とリンクしている必要はないというところなんです。

石丸 歌詞はもはや関係ないんですよね。あるいは1フレーズでもリンクしていればいい。

sinner-yang ドラマの内容と全く無関係な主題歌を最初に使い始めたのは「火曜サスペンス」なんですが、とりわけ顕著だったのはその8代目主題歌、竹内まりやさんの『シングル・アゲイン』(1989)でしょう。

ところで、この歌詞には反語表現が用いられてるんです。「愛していたのかも思いだせないほどよ」という箇所ですね。言うまでもなく、こういう逆説強調法は日本語表現の中ではずっと当たり前に使われてきました。忌野清志郎さんで言えば「悪い予感のかけらもないさ」、松山千春さんで言えば「あなたになんかつまずかないわ」。しかし、『シングル・アゲイン』あたりを境に、この反語表現を用いた歌詞がパッタリ無くなった。

そして、今ではもう反語はJ-POPでは通じなくなっていて、「愛していたのかも思いだせないほどよ」というと、「あ、もう忘れちゃったんだ」となってしまう。「悪い予感のかけらもないさ」とくれば「あ、じゃあイイ感じなんだね」ってなる。分かりやすい応援ソングが流行するなかで、アイロニーの伴った表現が死滅し、さらにはそうした表現や行間を理解する力も失われてしまったのかもしれない。ちなみに『シングル・アゲイン』は平成元年リリースです。なんとも象徴的ですよね。

石丸 またも平成元年! そういえば、自分が一番最初に本を出したのも89年、平成元年なんです。JICC出版局『ウワサを追い越せ!』、今の宝島社ですね。出版と音楽では状況がだいぶ違ったんだなと感じます。当時の若者雑誌のカルチャーは新しい価値観を伝えるメディアでしたから。スタッフはみんな若いし、フリーランスの書き手も20代前半がいっぱいいて、新しいことをしようという機運が高かった。企画もどんどん通ったし、予算もいっぱい使えた。青山正明さんや村崎百郎さんら音楽では棄却域に確実に入るだろうスターたちも活躍していましたからね。

sinner-yang それこそ僕は『危ない1号』を愛読し、また羨望していましたよ。しかし一方で、音楽業界の渦中にいてスレスレな訪問販売の片棒も担がされていたわけです、恥ずかしさに震えながら。皮肉なものですよ(笑)

sinner-yang a.k.a. 代沢五郎/X-RATEDノワールファンクバンド「Only Love Hurts a.k.a. 面影ラッキーホール」通称「O.L.H.」の主催者でありベーシスト。レコード会社勤務を経て、現在は心理学者及びライター。著書に『けだものだもの ~O.L.H.のピロウトーク倫理委員会』(ele-king books)。

(Text by Yosuke Tsuji)

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美