石丸元章 『危ない平成史』 #02 絶望から始まり絶望で終わった平成の音楽産業・後編 Guest:sinner-yang a.k.a. 代沢五郎 from O.L.H.

GONZO作家・石丸元章が異形の客人を招いて平成の「危ない」歴史を語り合う。前回に引き続き、X-RATEDノワールファンクバンド〈Only Love Hurts a.k.a. 面影ラッキーホール〉の主催者・sinner-yangとともに平成の危ない音楽産業を振り返る。

エクストリーム化する応援ソング

sinner-yang こうして平成以降、マーケットでは応援ソングが量産されることとなったわけですが、そのサブカテゴリとして、僕が個人的に「カラ手形型」と呼んでいるジャンルも2000年頃より登場します。わかりやすいところでは三木道三の『Lifetime Respect』(2001)。あと代表的なものとしては青山テルマfeat.SoulJaの『そばにいるね』(2008)あたり。またもう一つのサブカテゴリとして「感謝型」というのもあって、こちらの典型としてはHOMEMADE家族の『サンキュー』(2005)やFUNKY MONKEY BABYSの『ありがとう』(2013)あたりでした。

三木道三『Lifetime Respect』(2001)

石丸 三木道三の登場には自分も驚きましたけどね。おいおい、クラブ系でこの歌詞なのか、と。いきなりダサい。

sinner-yang 僕はその頃、業界のド真ん中で仕事をしていたので、この「カラ手形型」の法則を発見したときはものすごくヒントになりました。ようするに一過性の「好き」や「頑張って」じゃもうダメ。「一生一緒にいる」「ここにいるよ、どこもいかずに待ってるよ」みたいなもっと具体的な約束手形を切らないといけなくなったんだな、と。「好き」じゃ全然足りないんです。「好きだから、一万円あげるよ」じゃないと(笑)

また、もう一つの「感謝型」もそうなんですが、2002年に開始した着うたダウンロードとの関係も強い。着うたは曲全体を売らないんです。曲のパーツを45秒単位でバラ売りしたんですね。つまり、AメロがあってBメロがあってサビがきて、という1曲を通した流れがここで崩れた。サビだけを聞いても簡単にわかる単純で強いメッセージが求められたんです。

ただ、これを続けていくと、先ほども言ったようにどんどんエクストリーム化していくんですよ。「ずっと一緒にいる」「一生一緒にいる」「1000年一緒にいる」みたいに。ゾウガメは150年くらい寿命があるらしいんですが、1000年となると、地球上の生物では無理ですからね。僕自身、この渦中にいた頃は、「どこまでいっちゃうんだろう」ってドキドキしてました(笑)

石丸 最初はちょっとだけでよかったのに、耐性がついて物足りなくなってくる。気づけばオーバードーズの前後不覚状態に。まるでドラッグじゃないですか。ある意味、レコード会社がプッシャーだとしたら、リスナーはジャンキー。これはもう共犯関係です。すごいビジネスだ。

sinner-yang 最近、高校球児が甲子園へのモチベーションを尋ねられて「みんなに感動を与えたい」と答えているのを観て驚いたんですよ。きっとあの球児の親も「前向きメッセージジャンキー」なんでしょうね。薬物乱用は子供にも影響を与えるらしいですから。元プッシャーとして責任を感じます(笑)

石丸 しかし、そんな仕事に首まで浸かりつつ、一方でsinner-yangさんはO.L.H.の方では下世話でノワールな曲を放ち続けていた。この矛盾に喜びを感じますね。こんな言い方をするとあれですが、どこかガス抜きというか、自分自身の正気を保つため、みたいなところはあったんです?

sinner-yang 2000年代の初頭に、「あれっ?」と思う出来事があって、気になって医者で検査したんです。半年くらい通ったのかな、そしたら、なんと軽度の解離性障害だったんですよ。簡単に言うとごく軽い二重人格です。ジキルとハイドほど違わない、ジキル#1とジキル#2みたいな。二重人格ではあるけど、そんなに極端な差ではないから周りにもバレないし、本人も自覚がないらしいんです。脳の異常ではないと言われました。女とモメたときは便利なんですけどね、「あれは俺じゃないよ、もう片方だよ」ってね(笑)

正気を保つためというのは言い過ぎですが、オーバーとアンダー、どちらのグラウンドに身を置いても強烈な自己否定感に苛まれるのでその対策でしょうかね。自分では人一倍A面の仕事に打ち込んだつもりですし、おかげでオリコン1位みたいな結果も出たことがあるんですが、そうするとなお一層「お前恥ずかしくないのか?」という気持ちが出てきます。一方でB面のO.L.H.で吉本隆明先生に褒められても「マイナーなものに価値があるのか?音楽は共有されることに価値があるんじゃないのか?」という気持ちが湧いてくるんですよ。『竜二』症候群と自分では呼んでいるんですが(笑)。だから両極が必要だったのかも知れません。

音楽貴族・川添象郎の規格外な才能

石丸 ところで、先ほどの話で自分が気になったのは、青山テルマの『そばにいるね』。この曲のプロデューサーの川添象郎ですよね。YMOや松任谷由実を仕掛けた業界の重鎮にして、イタリアンレストラン「キャンティ」の御曹司。何度も逮捕されながら、隠然とシーンの中心に生き続けている東京生まれの本物のカルチャー不良です。しかし、詳しく本に書かれているわけでもなし、語られることも少ない。川添象郎は、非常に興味の対象なんですが、音楽プロデューサーとしての力量の本当のところについては、よく分からない。業界の中ではどう捉えられているのですか。

青山テルマ feat. SoulJa『そばにいるね』(2008)

sinner-yang 簡潔に言ってあの方は天才です。それも正真正銘、本物の。

石丸 なるほど。川添象郎って、YMO、ユーミンなどそうそうたる面々をプロデュースしながら、覚醒剤なんかで幾度も逮捕されている。テルマを売り出した時は、すでに相当年齢いってますよね。音楽業界には、実際の制作にはタッチしていないのに、単に力関係で「あの曲は俺がやった」っていう人もいますけど、川添さんはそういうタイプなんですか、あるいは本当にプロデュースをしているんですか?

sinner-yang あの時点で70歳近かった。だけど、川添さんに関しては仕事に偽りなしです。

石丸 そうですか。じつは、テルマが大ヒットしてた頃、『そばにいるね』――これ自体はSouljaが原曲ですけれども、ノベライズの企画があって、その話が自分に来たんですよ。書いてみないか、と。

sinner-yang えー!川添さんご本人から?

石丸 いえ、出版社から。それで企画した編集長が、川添象郎を自宅へ訪ねたんですって。で、部屋に通されてしばらくしたら、杖を突いた川添さんが現れた。普通の人なら、ここで「まあ座れよ」とソファを指さしますよね。ところが川添さんにはそれがない。結局、初対面で名刺を渡して自己紹介をして、企画を話して……と、2時間、ずっと立たされたまま、ソファに座った川添さんの向いで立ちっぱなしで面談したそうです。自宅で自分はソファに座りながら、人を2時間立たせて打ち合わせするなんて、普通はありえない!

sinner-yang (笑)そんなのは川添さんワールドからしたらごく普通、当たり前のことです。2時間で済むなんて手短な方ですよ。

川添さんは土佐藩の後藤象二郎、つまり明治政府の重鎮のひ孫なんです。お母さまは戦前、日本で初めてショパンコンクールに出たピアニスト原千恵子。お父さまは戦後の皇族解体の後に、お役御免となった侍従らを引き受け、旧高松宮邸を改築した結婚式場「光輪閣」の支配人を務められた。さらにその経験から1960年には日本で最初の本格的なイタリアンレストランを始められた。それがあの「キャンティ」です。戦後は国賓クラスを主に光輪閣で接待していた(※)。すると、 もちろんそうしたV.I.P.とも仲良くなる。そうした環境の中で日本初のライセンスビジネスを始められたんです。お中元でもらうようなイブ・サン・ローランのタオルとかあるじゃないですか。ああいうのも川添家がオリジネーターです。あとは、ご実家に放浪時代のロバート・キャパが居候してたとか、こんな話が川添さんの周りにはいくらでもあるんです。

そんな方ですから、常人の感覚とは全てが違います。僕はキャンティに招いて頂いたり、個人的にお話をさせて頂く機会も多かったんですが、川添さんはその時々でご自分がカッコいいと思うことを忠実に実行されているだけですね。それに対して一般論的な法律をあてはめる方に無理がある(笑)。これまで色々な方にお目にかかる機会もありましたけど、心からそんなことを思えるのは川添さんただ一人ですね。さっき棄却域の話をしましたが、川添さんも一般的法則を導く為に棄却される1%の中の方です。実際は1%どころか奇跡的な確率でしか存在しえないマレビトだと思います。

※この箇所に事実とは異なる記述があるという指摘を(@daikix)さんより頂きました。事実確認を取った後に正しい情報に修正いたしましたことをご報告いたします。(2019.3.27)

石丸 偉人ですね。士族の出、しかも土佐の士族という出自を聞いてなんとなく納得した。士族出身のなかには、かつては常人じゃない人がいたんですよ。俺は士族なので平民=大衆の法律は関係ないーーという感覚の。今の70歳代後半くらいの人だと、まだぎりぎりいるかもしれない。

実際、ウィキを読むかぎりでも川添さんはあまりに突き抜けています。

『1997年12月には自社の元社員に手錠をはめ、縄で縛るなどして社長室内に20時間監禁して、「お前のせいで4800万円損したんだ。3000万円に負けてやるから、きっちり払え」「この野郎、殺してやろうか。俺たちはセメントだって用意してるんだぞ」「わからねえなら、指詰めさせてやろうか」などと脅し、顔面をエアガンで撃った他、全身を木刀で殴打して全治2ヶ月の重傷を負わせた監禁暴行の容疑で全国指名手配され、逮捕後、1998年3月に懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を受けている』

はっきり言って怖いですよ。

sinner-yang 政界要人にも繋がりのある川添さんだから、「用意してるんだぞ」ってセメントは麻生セメントからのお取り寄せかも知れませんね(笑)。だけど、このチンピラ口調には違和感があります。この口調は本当とは思えませんね。口調は、ですよ(笑)。ネットに上がってる情報なんていい加減なのが多いし。もちろん僕だって存じているのはほんのさわりだけですけど。

僕は基本的には可愛がってもらっていましたが、叱られることも沢山ありました。黒人音楽がお嫌いで、「そんなもの聴くな」とか。あとは「君はどこかアングラ志向なところがあって、それが気になるんだよね。そういうのはよくないよ」と。やっぱりバレているんですよ (笑)。「僕が68年くらいにニューヨークにいた頃、すごいバンドがデビューすると評判なんでみんなで観にいったんだよ。そしたら、たしかに技術はあるし、新しいことをやってはいる。たださ、ああいうのは才能の無駄遣い。なんせ貧乏くさいんだよ。あいつの名前、なんだったかなぁ、フランク、フランク、フランク……」「もしかしてフランク・ザッパですか?」「あぁ、それそれ。ああいうアングラ根性はダメだね。卑しい」。そういう方なんです。

石丸 あのザッパを卑しい、と。川添象郎以外、そんなこと言える人は世界でも他にいない。しかし、70歳にして業界にカンバックして、テルマでダウンロード数のギネス記録をさらっと作ってしまう―― 『そばにいるね』は、どういう理屈で当てたのか。

sinner-yang いや、さっきもお話したように、その時々でご自分がカッコいいと感じることを実行されているだけだと思います。あれは一代で手に入る能力じゃない。今の日本に階級制はないけど、川添さんは封建制が残した最後の遺産じゃないでしょうか。

石丸 本当の貴族なんですね。ちなみにあの曲は青山テルマとSoulJaとのコラボで、そのSoulJaはその後に松任谷由実ともコラボしてる。当時のユーミンは大スターで、SoulJaとではアーティストとしての格が違いすぎるわけですよね。当時も「なんでこの二人が?」と言われてましたが、それも川添象郎の仕掛けだったんですね。

sinner-yang 川添さんじゃなければ不可能ですよね。

石丸 面白いですね。川添象郎のやってきた仕事は、すべてメジャー中のメジャーなのに、存在はアングラそのものです。表に出しちゃいけない人。フィクサーのような制作者。だって、表に出したらすぐ逮捕されちゃうんだから。しかし、川添象郎については、あまり多くを語られてきていないんですよね。

sinner-yang それはまず「畏れ」であり、「恐れ」に転化したんだと思います。さっきのウィキでの書かれ方もそうですが、想像の及ばない存在に対する庶民の一般的反応かもしれません。もう一つご本人から伺ったエピソードを思い出しました。川添さんは子供の頃、学校に行きたくなくて渋谷をうろうろしていたそうなんです。よく、東急百貨店の一番上にあったおもちゃ売り場にいたそうなんですが、そこに手品の実演販売をしているお兄さんがいたらしいんです。毎日学校をサボってそこに行ってるから、やがて「いつもいるね」と話しかけられ、手品を教えてもらっていた。それを家に帰ってお父さまに話したところ「そんな手品がうまいやつがいるならうちで応援してあげよう」という話になり、その後、そのお兄さんをサポートすることになったんだそうです。それが後の初代・引田天功とのことでした。

石丸 シビレル!!

sinner-yang この程度の話はザラですから。また、別次元の大物として、作詞家であり、脚本家であり、作家であり、思想家でもあった川内康範先生にまつわる伝説にもすごいものがあります。ただ、チャンスはあったんですが、結局お目にかかることが叶わぬまま鬼籍に入られたので、僕が直接伺った話ではないんです。だから、ここではやめときましょう(笑)

異形のアマチュアリズム

sinner-yang 本筋に戻しますか(笑)。ここまでは俯瞰的に平成の音楽産業で起こったことを語ってきたわけですが、ここからはそうした状況下で僕が個人的に興味深く感じた曲をいくつか紹介したいと思います。

昭和においては歌謡曲の三権分立、つまり歌い手と作詞家と作曲家がそれぞれ異なるプロ仕事が主流であり、それが平成以降、アーティストの自作自演という、いわばアマチュア仕事へと変化していった、ということはこれまで話した通りです。個人的にはアマチュアリズムにはあまり興味がなかったんですが、それゆえの面白さももちろんあるんです。

たとえば、Cocco。彼女の『強く儚いものたち』(1997)の歌詞の、「あなたのお姫様は誰かと腰を振ってるわ」という部分は、自己責任以外じゃ書けない。おなじ趣旨のことを書くにしてもプロが書いた場合、もう少し上手に暗喩してしまう。「腰を振っているわ」という露骨で粗野な表現を女性シンガーに歌わせられないんですよ。プロとしては。

実際、歌詞を見るとあそこの部分だけ破綻しているんですよね。他の部分はかなりうまい。ただ、この一行だけがどこかズレいて、そこに狙ってないがゆえの面白さがあると思います。

石丸 たしかに。Coccoの歌にはそうした唐突に差しこまれる異化効果の伴ったフレーズが多いですよね。

sinner-yang ちなみに、この『強く儚いものたち』はJALのハワイ旅行のCMソングに起用されてるんです。木村佳乃さんがニッコリしてハワイに来てね!っていう趣旨の。でも、後ろに流れているのはオマエが夢の島に行っている間に彼女は寝取られるぞって歌なんですよ。CMはギリギリ「あなたのお姫様は」で切れて「誰かと腰を振ってるわ」は流れないんですけど、これはどう考えても意図的ですよね。電博が入った仕事なんでしょうけど。

石丸 それは絶対にワザとでしょうね。しかし、理由が分からない。

sinner-yang 似た事例がもう一つあるんです。Charleneの「愛はかげろうのように(I’ve Never Been to Me)」(1976)という曲があって、これは年老いた元高級娼婦が堕胎した子供を思って過去を悔いる歌なんです。それが平成に入ってからパナソニックの「愛情サイズ」という家庭用ホームビデオのCMに使われる。一体どんなCMかというと、小学生の子供の入学式を親がビデオで撮影しているという内容なんですよ。

石丸 これだって、電通とか博報堂が入ってますよね。てことは、クライアントへ提案するCM曲の歌詞については徹底的に理解しているはずだ。もちろん、パナソニックの部長だって「この歌詞なんて歌ってるの?」と聞いて、現場から説明は受けているでしょう。何億というお金が動く仕事なんですからね。絶対にトラブルが起きないように注意して管理して制作してくわけだから。

sinner-yang そう、ナショナル・クライアントの何億というバジェットの仕事でこんな悪フザケをするものなのか。あるいはなにか別の意図があるのか。まさかとは思うが単なるウッカリなのか。これについては僕も真相が分からないですね。誰か知っていたら教えてほしいです。ちなみに「愛はかげろうのように(I’ve Never Been to Me)」を結婚式のクライマックスで流しているカップルの動画もyoutubeに上がっています(笑)

石丸 個人的な解釈ですが、それはCM業界の”秘めたる遊び“というか、うがったものの見方で言えば、”隠然たる資本主義への嘲笑“だと思いますね。CM業界って企業から、というか資本主義社会から大金を得てビジネスしてる業界だけど、平成のその時代の現場のクリエイターには、コピーライターにしてもプランナーにしても学生運動で資本主義にゲバ棒を振ってたような人が少なくなかった。大金を稼ぎながら、どっか自分が大金を稼げている社会システム自体を笑ってるような、ヒネたところがあったんじゃないかなあ。

sinner-yang 僕はウッカリであって欲しいな。そっちの方が夢がある気がします(笑)。話を戻すと、もうひとつ印象深かったのは古内東子さんの『逢いたいから』(1993)。この曲も非常に良かった。

石丸 ラジオでゲストに来てもらったことがあるなあ。美人じゃないけど、雰囲気ありますよね。この人はずっと評価されてましたね。

sinner-yang 『逢いたいから』の歌詞は、一方的に片思いしている女の子から滔々と彼氏の話を聞かせられる話です。ほとんどのリスナーは好きな相手から恋話を聞かせられる切ない立場に共感しているんだと思います。だけど、ちょっと目線を変えると、もしかしたら古内さんは、自分に片思いしている男の子に、気付かないふりしてこんな仕打ちをしたことがあるんじゃないかとも想像できるんですよ。そうするとこのシチューションを歌うことの意味が全く変わって別物になります。急にノワールになる。そこにゾクッとくるんですよ。実際にどうだったかは別として、そういう複眼的な解釈ができるんです。

石丸 たしかに、行間を読むという行為が、全く違う解釈を産む可能性もありますもんね。

sinner-yang この1年間、いろんなゲストを招いて隔月でトークライブをやっていたんです。1月には能町みね子さんに来て頂いて、斉藤由貴さんの『卒業』(1985)を題材に、どんな解釈が成立するかというお題でトークしました。この曲をストレートに受け取ると卒業式を機会に別れ別れになる同級生の心象なんですが、能町さんは担任の未婚のおばさん先生が卒業する美少年生徒に寄せる淡い恋心という、素晴らしい解釈をされていました。そうするとまた別の切なさが味わえるんですよ。

ちなみに僕は、DV夫と別れたシングルマザーが、猫可愛がりし過ぎてモンスター化した息子に身体まで蹂躙されてしまい、その中に被虐の悦びを見出しはじめたところで巣立たれちゃう歌だとも取れるなと(笑)。「やめて、思い出を刻むのは心だけにして」とか、「いたずらに髪をひっぱられ、怒っている裏ではしゃいだ」とかね。どれだけ原意から離れた妄想を許容できるかが、その曲の「大きさ」だと思うんです。単純化・エクストリーム化が進んで、行間を失った平成期には、解釈可能性を持った「大きな」曲が極端に減りましたから、『逢いたいから』は希少な例でした。

古内東子『逢いたいから』(1993)

純粋さと狂気の境界線上で踊る天才

石丸 ちなみに自作自演というところで言えば槇原敬之はどうですか? 自分はマッキーが大好きなんですよ。ゲイであること、覚醒剤なところも含めて。

sinner-yang 槇原さんは最高の音楽家です。数少ない本物ですから。

石丸 自分は90年代半ばに、マッキーと同じ事務所からデビューした川崎真理子とラジオをやってたんですよね。『失恋はつかれる』(1993)という名曲が彼女のデビュー曲なんですが、その編曲を手がけているのはマッキーなんですよ。

川崎真理子『失恋はつかれる』(1993)

sinner-yang 川崎麻理子さんはもともとUNISEXというバンドをやっていましたよね。才能のある方でしたね。でも、やっぱり棄却域でした。

石丸 まことに残念です。その点、マッキーはメジャーにいながらアングラであり、なおかつ天才。たとえばマッキーの『SPY』(1994)は、マッキー研究には外せない一曲です。彼女……というか彼が浮気してるんじゃないかって勘ぐって尾行する歌なんですけど、それまでのマッキーの流れからはありえないテーマ。マッキーが勘ぐりで尾行?急スピードで高なる? 超能力? 歌詞に出てくるパーツが妄想系でやばい。で、数年後に覚醒剤で捕まるわけ。やっぱりドラッグソングだったか、と。『SPY』が収録されているアルバムのタイトルは『PHARMACY』(1994)だし(笑)

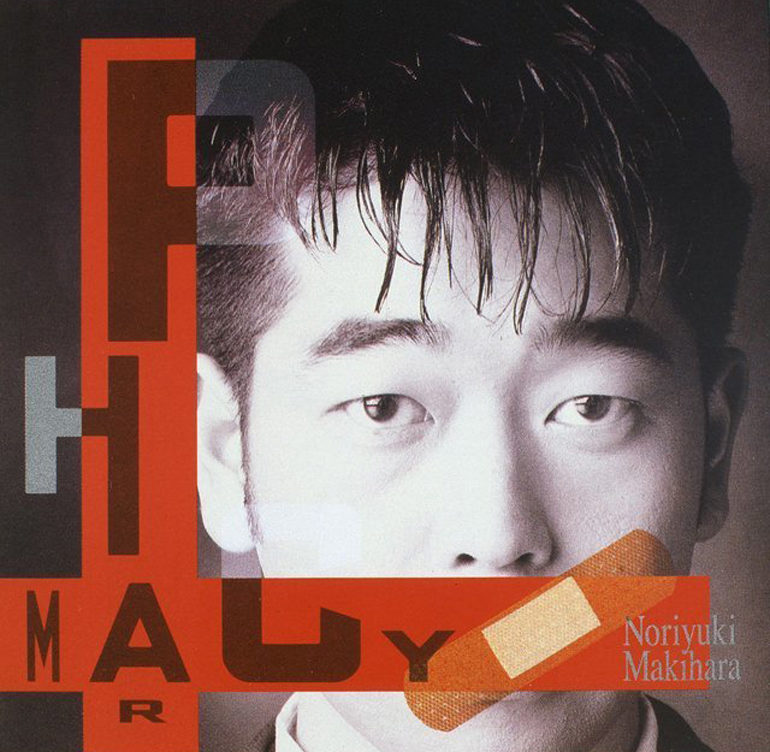

槇原敬之『PHARMACY』

sinner-yang 僕がお会いしたことがあるミュージシャンの中では槇原さんは最もロックな人ですよ。ルー・リードもアート・リンゼイも、槇原さんと比べたらはるかに普通の人でしたから。

石丸 わたくし、槇原さんとは波長が合った印象です。なんどもラジオに来てくれました。マッキークラスになると、番組がゲストを選ぶのではなく、ゲストが出たい番組を指名するんですよね。

sinner-yang 最後までハモりました?

石丸 ハモったと思いますよ。

sinner-yang なるほど、それは距離感が程よかったんじゃないかと思います。作品から類推するに、槇原さんにおいて完全に波長が合うということはビギニング・オブ・ジ・エンドかも知れない。極端に言えば「愛する=殺す」にもなりかねないエネルギーを感じるんです。

石丸 なるほど。

sinner-yang ご本人も、ものすごくピュアな方でした。こちらが痛いくらい。

石丸 純粋さってときに狂気と紙一重ですからね。平成に出てきた数多くの歌い手とは違って、オーラビンビンのアーティストでしたよ。顔からして、髭からして突き刺さる。あこがれるわ~。

sinner-yang この前渋谷でランチしていたら、隣の席のOLちゃんたちが、最近街で槇原さんを見かけたって話で盛り上がっていて「歌とおんなじですっごい優しそうな人だったよー」「うん、わかるー」みたいな話をしてましたね。人は自分の見たいように世界を切り取るんですよ。特に善男善女はそうです。

でも、だからミュージシャンが不祥事を起こすと作品ごと回収にせざるを得ないんです。作品に罪はないというのは正論ですが、一方でその作品自体を人格とセット売りしちゃっている現実がありますから。偶像崇拝ビジネスのつらいところですよね。

先にもお話ししたように、作品と人格を結びつけるのは客単価を上げるための方便からはじまったんです。しかし、それが方便だったことを覚えている人はもういない。リスナーどころか、レコード会社もメディアも自分たちのついたウソに騙されているくらいだし。

「アーティスト」という呼称が一般化したのは80年代前半だと思いますが、あれだって作品と人格の結びつきを強化するためのレトリックです。逆に「アーティスト」と呼ばれることで付加価値を背負わせられる「ミュージシャン」や「シンガー」は可哀そうだと思います。本来それらは「アーティスト」の下位概念ではないはずなんですが。

さっきFM開局が需要拡大の一端を担った話が出ましたが、作品と人格をいっしょくたにする偶像崇拝ビジネスへの移行には、音楽雑誌もずいぶん加担したんですよ(笑)。グラビアとインタビューで構成できるから彼らもが都合がよかったんです。

石丸 なるほどなあ。そう思うと、90年代後半以降のV系バンドのブームなんていうのは、偶像崇拝ビジネスの最たるところだったんじゃないですか?

sinner-yang そうかもしれません。ただ、僕はV系にもそこそこ関わっていましたが、彼ら自身は、それが虚構の偶像崇拝ビジネスであることをよく理解しているんですよ。その点は非常に清々しいものがありました。「夏なのにTシャツ半パンになれず、洗濯物も押し洗いせざるを得ない素材ばかりのお前らが不憫だ」とか言ってイジると、V系君たちは喜ぶんです(笑)

むしろ僕の目線でヤバいなと感じていたのは某雑誌系のバンドたちでした。彼らは自分たちが偶像崇拝ビジネスに関わっていることにまるで自覚がありませんでしたからね。たとえば同じ暴力であっても、SMとDVではまったく意味が異なってくるものです。

あらためて考えてみれば、V系は過剰な装飾を身に纏うことによって「等身大」ではないことを示していた、とも言えそうですね。単なる音楽家からステージ上の偶像へと変容するためには、通過儀礼としてのメイクや衣装の装着が必要だった、と言いますか。ただ、90年代末期ごろより、彼らの一部がメイク離れし始めました。これはある種、世間を覆う「等身大」ノリに彼らもまた蝕まれつつあった、ということかもしれません。河村隆一さんしかり。

夢かうつつか、虚実一体の巫女的歌姫

sinner-yang さらに平成で忘れられない曲としては、華原朋美さんの『Love is all music』(1997)。これが本当に素晴らしい。歌詞に「友達や家族にどうしたって言われる」って一節があるんですが、小室さんが書いた歌詞なのにも関わらず、虚実が一体化しちゃってる。そういった巫女的な素質が彼女にはあったんだと思います。

石丸 この曲は97年ですよね。この頃はまだカハラーと言われてた頃じゃないですか?

sinner-yang そうですね。ただ、すでにテレビ業界では彼女がテレビ局に来ることを「搬入」と呼んでいる人もいましたね。本人が虚脱状態なのを毛布をかぶせて担いで運んでいってたらしいです。やはり巫女なんですよ。だから凄いエネルギー消費量だったんでしょう。そんなある種の極限状態の中で「友達や家族にどうしたって言われる」と歌っているように聴こえて、すごく響いたんです。

石丸 小室哲哉さんと華原朋美さんってベストコンビですよね。あんな似合ってるプロデューサーとアーティストのヴィジュアルって他にないです。ニューヨークですか、LAですか……、アメリカの高層ビルの屋上のMV。最高に素敵。あの二人が別れて小室さんがKEIKOと一緒になったとき、わたくしひどく落胆しました。華原朋美の歌唱も、精神の不安定さが歌声そのものに表れてて、そこが最高だった。わたくし華原のことがずっと好きで、浦安にあった自宅の写真を撮りに行ったことがある。いまならストーカー行為で迷惑条例違反だけど、当時「ストーカー」という言葉も概念もなくて。その後、華原のお母さんがやってる居酒屋を訪ねて、お母さんと写真を撮ったこともあるけど、でも、母親と話しても、当然だけど気持ちは晴れません。

華原朋美『Love is all music』(1997)

sinner-yang あのお二人はシド&ナンシーですよね。70年代のパンクのヒリヒリした感じはああいう感じだったんじゃなかろうか、と。日本のオルタナの女性ヴォーカルの系譜で言えばPhewさんやコクシネルの野方攝さんなどにも近しいところがあった。いずれも伝説の人たちです。

石丸 ちなみに、その頃、ストーカーである自分の活動や精神性を書いた本に、『ストーカー日記』(飛鳥新社)というのがあって、堀越日出夫という青年が書いてるんですが傑作なんです。広末涼子とかSPEED、奥菜恵、といったアイドルの私生活を7年にわたり追跡した青春の記録なんですけどね。菅野美穂の自宅近くのごみ捨て場から、卒業文集とかノートとかプライベートな友人との交換ノートとか回収してるんですよ。そんな本、今の感覚ではだめに決まってる。捕まってしまう。しかし彼もまた、旧名・遠峯ありさである華原朋美をフィールドワークしてました。

sinner-yang おお、『Jam』から村崎百郎さんへと連なるゴミ漁りカルチャーの後継者ですね!

後修正が駆逐してしまった「下手な歌」の魅力

sinner-yang ところで、石丸さんが華原さんの歌唱を不安定とおっしゃったことで思い出したんですが、2000年を超えたあたりに一般化したハードディスク・レコーディングも、平成の音楽産業の重大なトピックの一つでしょうね。録音物をオーディオ・データとして扱うことで、音程やタイミング他、それまではできなかった「後修正」が可能になったんです。これが歌のあり方を大きく変えました。

石丸 音痴でも、そこそこ聴ける歌に仕上げることができるようになった、と。

sinner-yang そうです。その結果、日本のポップス・シーンから「下手な歌い手が歌った下手な歌」が駆逐されました。しかし、重要なことは「下手な歌」とは、音程やリズム、歌い回しが譜面を忠実に再現していないというだけであって、「ダメな歌」と同義語ではないという点なんです。

たとえば、田原俊彦さんは音程が上ずりっぱなしですが、それが生むノーテンキ感が、彼の作品の重要なポイントになっていました。逆に中森明菜さんはつねにフラット気味。それがあのダークな質感を醸しだしていました。ときとして、安定しない歌唱の方が、譜面に忠実な歌唱より、はるかに説得力がある場合があります。だからかつての歌謡曲は面白かったんです。

石丸 言われてみれば! だからこそモノマネ歌合戦も面白かったってのがありますよね。微妙なズレを見事に再現した時に、おおおっとなった。

sinner-yang そうそう。狙ってはなかなか出せない魅力というのがある。1980年代前半頃までは、レコードを出しているか否かは世間的人気のバロメーターでもあって、幾多の有名人がレコーディングに臨みました 。中には無理やり歌わされた人もいたと思いますが、そんなプロ野球選手、女優、棋士、プロレスラーたちの作品がときに素晴らしいのは、異能の人たちがだけが持ちうる、単なる下手とは次元の違う異化作用のせいです。それらは予定調和的な歌の設計図を覆し、意外性のあるケミストリーを産むことがあったんです。

たとえば、岩下志麻さんの『18才の彼』(1976)。一般的な大ヒットではないけど、新宿二丁目に行けば知らない人はいない曲です。18歳の美少年と過ごした日々を回想する当時34歳の志麻さんの、少したどたどしい歌唱が、16歳も年上の女のためらいを余すことなく表現している。二丁目の人たちはそこに自分を重ね合わせるんですよ。たいがいのゲイ・バーのショータイムのほうが岩下さんより歌ウマなんですけどね(笑)。

石丸 すばらしいと思います、岩下志麻さん。あえてズラしてるとかじゃないからこそ響く。それにこっちだって別にクラシックのコンサート聴いてるわけじゃないんだから、下手でも胸に響きゃいいわけで。いくらデジタルが導入されたからって、後修正ばかりは野暮ですよ。

sinner-yang 下手な歌い手を録音するのは、ディレクターにとって大変な作業であると同時に腕の見せ所だったんですよ。単なるズレなのか、意味のあるズレなのかを文脈で判断しなきゃならない。その上で歌い手を間接的にコントロールすることで正解を引き出さなきゃならない。「そこの音程を少し上げて」なんて直接的指示はできないんです。相手は歌のプロじゃないんだから。

ところがデジタルで処理すると音程もグラフで出る。客観的な指標があるんだから、単なるズレなのか、意味のあるズレなのかを吟味するより、そこに機械的に合わせちゃったほうがラクですから。一種の職務放棄です。でもそのグラフだって平均律に基づいているから、厳密な意味では正解じゃないんですけどね。

石丸 やっぱりラクさですか。雑誌のグラビアも、後修正がきくようになって面白くなくなった。

sinner-yang そうですよね。結局、そんな修正作業は急速に広がって2005年頃にはすでに「下手な歌」は世間にほとんど存在せず、まれにあっても「(修正済みの)上手な歌」に慣れた世間が許容しないものになってしまいました。

これは僕の個人的な体験ですが、この時期にある人気女優の歌をディレクションしたことがあります。彼女も下手でしたが、女優ならではの歌詞の汲みとり方には素晴らしいものがあった。だから僕は彼女の音程やリズムの不安定さを積極的に活かして、儚く頼りない守ってあげたい系の歌を録ったんです。えらい手間かけて。

自分では満足いく“たおやめぶり”が出来たのですが、彼女のマネジメントからは「ウチの子はこんな下手じゃない!」と物言いがついた。試しに、デジタル修正した味も素っ気もないヴァージョンを聴かせると「そうそう、こういう風にマジメにやって下さい」と言われたんです。しかも、その無味無臭ヴァージョンはそこそこ売れた。もう世の中の基準が変ったんだなとあらためて実感しましたね。

その点、この「Love is all music」は、僕が聴くかぎり、音程修正を積極的に施していません。そのせいもあってか、今の基準で聴くととても不安定な歌唱になってるわけですが、だからこそ、華原朋美さんのヒリヒリした存在感を表現するものにもなっている。平成10年代にこうした文化は消滅してしまいましたが、これはその最後の曲のひとつかもしれませんね。

石丸 ちなみに今の華原は、大手住宅企業の飯田産業の大金持ちの創業者が恋人だと聞いています。人生の後修正はデジタルではできませんが。

岩下志麻『18才の彼』(1976)

秋元康はなぜ阿久悠にならなかったのか

石丸 ところで、sinner-yangさんはアイドルについてはどう見られているんです?

sinner-yang 僕は現代的な集団アイドルに興味がないんです。個人的にはあれを「グッピー型」と呼んでいます。熱帯魚を飼ったことがある方はわかると思うんですが、グッピーって集団で「グッピー」なんですよ。しかもどんなに慎重に飼っても一定数は定期的に死んでいくのでそのたびに補充するんですよね。それで最終的に全部入れ替わっていても気づかない(笑)。個別認知が重要でないジャンルには興味が湧きませんね。とはいえ、音楽業界にはいたわけですから、集団アイドルに関しても多少は関わりましたよ。

石丸 ここ10年のアイドル産業、具体的に言うとAKB48以降は、産業構造が今までと全く別のものになりました。業態が変わったと言っていい。平成の音楽産業史を語る上では重要な部分ではありませんか。

sinner-yang そうですね。ただ、おっしゃる通り、あれは音楽産業の中には収まりきらない。むしろ音楽はアイドル産業に従属するかたちの下位概念ですから、音楽関係者はその中心にいたわけではありません。だからコアな部分は知らないことも多いんです。

石丸 なるほど。

sinner-yang 僕なんかが知っているのはどうでもいい周辺情報ですね。たとえば、AKB48のブレイク直前に現場マネージャーをしていた若者はとても優秀だったんですよ。物凄くフットワークもよくて、丁寧で几帳面。こんな子がアシスタントでいたらいいなと思っていたんですが、急に辞めてしまって。しばらく経ったある日週刊誌の中吊り広告を見たら、AKBの盗撮で捕まっていました。その記事によると、盗撮動画を入れたPCは、メンバー名と日付けごとに、トイレ、着替え等々フォルダーがキッチリ整理されていて、証拠として検察に送るのがラクだったんだそうです。僕がこの子は仕事が出来そうだなと思った見立ては間違ってはなかったんですよ、半分だけですけど(笑)

石丸 変態というのは仕事ができるものですから(笑)。しかし、わたくしがずっと不思議だったのは、秋元康という人です。彼は、ご存知の通りおニャン子クラブで当てた後、数々のヒット番組を放送作家として手掛け、そしてとうとう、ついには美空ひばりの『川の流れのように』を作った。その段階で大作詞家ですよ。他にもヒット曲は星の数ほど作っているけれど、美空ひばりの人生を締めくくる最後の曲を作ったことで、日本歌謡史の一つの頂点に君臨する巨星となった。つまり阿久悠の次の椅子を継いだわけですよね。

もうそうなると、一生歌謡作詞の「大先生」としてその地位は揺らぐことはない。なのに! その立場を拒否するかのように、なぜAKBのようなプロジェクトを始めたのか。AKB運営のスタートアップメンバーなんて、ヤカラばっかりじゃないですか。その体質が新潟の事件でも露呈している。

sinner-yang シンプルに、大作家として奉られるより、女子高の校長先生的スタンスでいる方がお好きなんじゃないでしょうか。AKBが立ち上がる時期に直接お話しをうかがったことがあります。「ひとりひとりが可愛いんじゃないんだ、集団になることで『可愛い女の子たち』になるんだ」と熱くおっしゃっていました。本当にお好きなんですよ。

また、想像でしかありませんが、平成という時代には阿久悠的な普遍性がかえって邪魔だというお考えだったのかも知れません。それくらい先読みの方ですから。あえて言うなら、秋元さんのあのビジネス感覚と作家性の融合は、阿久悠というよりサトウ・ハチロー的じゃないかと思います。

ビジネスやコンセプト面ばかり語られますが、秋元さんの音楽に対する情熱は本物ですよ。僕もディレクションで少し関わったことがありますが、さっき話したようなデジタル修正を使わないで、攻めの下手歌を録って届けたときは、興奮気味に電話が来ました。「こんないい歌唱を引き出してくれてありがとう!」って。あそこまでの大御所でこういう温度を持ち続ける方はなかなかいないですから。

石丸 そう考えてみると、秋元康さんもまたメジャーの中心にいるアングラな人物なのかもしれないですね。

sinner-yang みんなそうですよ。中心に近づけば近づくほど周縁的になる。聖賎はコインの裏表ですからね。

石丸 「ドン・キホーテ」との相性の良さというのも、一つにはそのへんにあったのだろうと想像します。ドンキは、今でこそファミマを飲み込む勢いですが、そもそもは「泥棒市場」という店名で創業した、日本の従来の流通小売業への反逆心を露骨にあらわにしていた会社ですよね。創業者の安田隆夫さんはコリア系で、当時は差別が多かったわけです。そういう社会環境のなかで、「教育を受ければ壁を越えられる」と劣等感を感じながらも努力して慶応を出るんだけど、希望の就職ができなかった。そのカウンター精神がドンキの原点でしょう。

最近のドンキは、社会性を得ておとなしくなったけど圧縮陳列も深夜営業も、日本社会へのカウンターな発想から生まれているーーそうして生まれたのがドン・キホーテの業態であると自分は見てます。秋元さんのアイドルビジネスへの感性と、どこか近いものがあるのかもしれない。

『メールの涙』Chocolove from AKB48(2007)

初期のAKB48では、中西里菜さんはメイン候補だったらしいです。選抜ユニットを作る際、レコード会社の意向で、中西里菜さんをセンターでデビューさせることとなりました。しかし、リリース直後に体調不良で仕事を休みがちになると、突如AV出演が発表されたんです。その後の本人のインタビューを読んでさらに胸が痛みましたね。デビュー時、中西さんのご両親は妹さんも連れて関係者にご挨拶にいらっしゃっていたとのこと。しかし、結局、お嬢さんに続いてその妹さんまでもがAVデビューすることになるんです。本当に業が深い。(sinner-yang)

絶望の果てに俯瞰する平成の音楽産業

石丸 うーむ面白かった。平成の音楽にさしたる面白みを感じてはいなかったんですが、今日の指摘で、面白みを発見できて驚いています。やっぱり平成はヤバい時代だったんだなあ。

sinner-yang そうですね。あらためてまとめておくと、平成というのは音楽マーケットが急拡大し、そして元の状態に戻るまでの30年だったんです。そのなかで日本のカウンターカルチャーがメジャーに吸収され、また昭和的なプロを中心とした楽曲創作が後退していくことになった。歌い手が自作自演であることによって歌ではなく人としての求心力が高まり、また同時にタイアップによる楽曲のグッズ化が押し進むことで、本来のキャパを超えて音楽が消費されるようになったんです。

同時に石丸さんが指摘されたような「自己啓発」が時代のムードになると、そこに同調した「応援ソング」が大量生産され、メインストリーム化していった。加えていうと、もともと不用品を売るレコード会社の性質もそこにマッチしていた。大枠としては今もこの体制が継続していますが、ネットの台頭でテレビが求心力を失い、娯楽が多様化していったことで、あえて音楽を購入してまで聴くという人口が元々の限界値に戻り、それを音楽不況と呼んでいると、こういう流れじゃないかと思います。

石丸 自分もCDなんて買わないもの。買っても業界的にはあまり意味のない棄却域のものばかりですし。家にあるCDのほぼすべては、プロモーション用で配られたものですね。川崎真理子の『失恋はつかれる』は買い直したかな。センチメンタルバスも好きだなあ。ナツというヴォーカルの子とか、今見てもかわいいもんなあ。

sinner-yang わかります。僕自身も棄却域の音楽に魅了され、業界に入った人間だった。だからこそ、僕にとって平成は、絶望から始まり、絶望で終わった時代なんです。ただ、そうしたなかで思ったことは、絶望することはそこまで悪いことじゃない、ということ。絶望することで生まれる客観性というものがあるんじゃないかと思うんです。音楽がすごく好きなつもりだったのに、本当は好きじゃなかったことに気づかされたのが平成でしたが、そのおかげでそれまで見えてなかった色々な側面が見えるようになった。あるいは、ものを見る目というのは絶望によって養われるとも言えるかもしれない。引かれ者の小唄に過ぎないかもしれませんが。

石丸 レコードマニアにも音楽マニアにも決して語りえない凄まじい話でした。思えば、自分もsinner-yangさんも社会人になる年齢で平成を迎え、定年を控えた年齢で平成が終わることになった。感慨深い。世間からは昭和の人なんて言われるけど、われわれは平成の人だったんですよね。

sinner-yang そうですね。少なくとも仕事面においては、僕は平成の人でしかありえない。メジャーのレコード会社では現場ディレクターや経営陣の末席として、またO.L.H.ではアンダーグラウンドの末端構成員として音楽の世界に関わりました。変な曲もいっぱいあった。ここまで挙げた他にもコブクロの『桜』や植村花菜の『トイレの神様』といった誰もが知ってるヤバい曲というのが存在しているし、一方でものすごい才能を持ちながら失踪してしまったアーティストもいます。あるいは全くの別系統として、「1秒で○億稼ぐ」みたいな情報商材屋がステータスのためにメジャーレーベルから出すCDというのもありました。相当な枚数を自分で買い取ってね。これもまた音楽業界の暗黒面でした。

石丸 富士そばの社長が演歌のCD出してるのとはワケが違うっていう。そこらへんの話も面白そうですね。しかし、キリがない(笑)。是非またの機会に聞かせてください。今日は長い時間、本当にありがとうございました。

sinner-yang こちらこそ、ありがとうございました。

『桜』コブクロ

実は僕はこの曲をデモテープの頃から知っているんです。「どう思う?」と関係者から意見を求められたんですが、曲はともかく詞があまりに前衛的であることに驚愕しました。一人称視点と三人称視点を不規則に混ぜつつ、箇所箇所に聴き手を混乱させるトリックが仕掛けられていて、クラクラします。難解すぎて、これはジェイムズ・ジョイスなのか?と(笑)。僕は「歌詞をわかりやすく翻訳しないとさすがに表に出せないだろう」と思ったんですが、結果はこのままの歌詞でリリース。当時の担当ディレクターは歌詞にこだわりがなかったため、僕が不安に感じた部分は問題にもならなかったのだと聞いてます。しかし、この曲は大ヒットを記録し、ついには教科書にも歌詞が掲載される事態となりました。コブクロの実験精神にも驚きましたが、それ以上に、この前衛作品を教育現場での模範例にまでしてしまう平成のヤバさを痛感させられました。蓮實重彦先生がご存命の間にこの詞の真意を解読してもらいたいです。

『トイレの神様』植村花菜

ストーリーもオチもなく、歌詞どころか作文の体裁すらとらず、アカの他人にとっては瑣末すぎる「カテイノジジョウ(©島尾敏雄)」をてらいなく語る曲です。かつて、覚悟ある表現者が極私的な営みを五体投地的に人前にさらけだすことで、行為芸術へと昇華させました。遠藤ミチロウさんの自慰しかり、田口トモロヲさんのウンコしかり。この曲のヤバさはそんなハードルを楽々と越える無意識過剰な「ご開帳」にあるのではと思います。そんなスキャンダラス性にも関わらず、たくさんの善意の人が、この曲をメディアで推薦していたこともヤバいですね。いつか、『家宅のトイレの神様の棘』も書いてもらいたいです。

sinner-yang a.k.a. 代沢五郎 /X-RATEDノワールファンクバンド「Only Love Hurts a.k.a. 面影ラッキーホール」通称「O.L.H.」の主催者でありベーシスト。レコード会社勤務を経て、現在は心理学者及びライター。著書に『けだものだもの ~O.L.H.のピロウトーク倫理委員会』(ele-king books)。

(Text by Yosuke Tsuji)

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

フリーダムか、アナキーか──「潜在的コモンズ」の可能性──アナ・チン『マツタケ』をめぐって|赤嶺淳×辻陽介

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美