ケロッピー前田 『クレイジーカルチャー最前線』 #11 書籍『縄文時代にタトゥーはあったのか』がついに刊行──その比類なき五つの挑戦

驚異のカウンターカルチャー=身体改造の最前線を追い続ける男・ケロッピー前田が案内する未来ヴィジョン。現実を凝視し、その向こう側まで覗き込め。未来はあなたの心の中にある。

「縄文族 JOMON TRIBE」とはいかなる挑戦だったのか

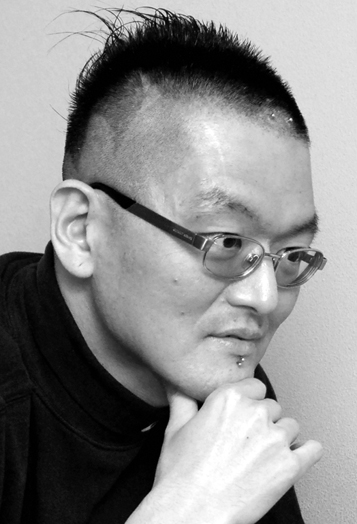

タトゥーアーティストの大島托と縄文時代のタトゥー復興プロジェクト「縄文族 JOMON TRIBE」を始めて、5年が経った。もっと正確にいうと、2013年に最初に出会ったときから、すでに始まっていたのかもしれないが、とにかく、その活動がこのたび、『縄文時代にタトゥーはあったのか』という一冊の書籍にまとめることができた。縄文モデルの方々、これまで応援していただいた皆さんにこの場を借りてお礼を申し上げたい。本当にありがとうございます。

そして、ここではこの野心的な試みについて、簡単なイントロダクションをしておきたい。もちろん、この連載のシリーズでは何度か、「縄文族 JOMON TRIBE」について語っている。ここでのポイントは、それがいかなる“挑戦”なのかということである。

もはや皆さんもご存知の通り、「縄文時代にタトゥーはあったのか」といういまだに答えの出ない太古の謎に、実際に現代人の身体にタトゥーを彫り込むことで具体的に返答しようというのが、「縄文族 JOMON TRIBE」のコンセプトである。

ここでの第一の“挑戦”は、実際に人の身体に彫ってみるということである。たとえば、考古学者の高山純は『縄文人の入墨』(1969年)のなかで、土偶の顔の文様はタトゥーだろうと主張し、目の下、頰のところに見られる「ダブル・ハの字」の文様をその具体的な実例のひとつとしている。しかし、多くの民族例を引いて検証を積み上げていくものの、顔以外、身体のタトゥーについては具体的な全体像は指摘されていない。それに対して、僕らは、北海道の考古学者・大島直行氏の「再生のシンボリズム」に依拠し、土偶ばかりでなく、土器も人間の身体を象徴していることから、土器の文様もタトゥーとして人間の身体に彫られていたであろうと考えた。

ちなみに、このプロジェクトは、最初にコンセプトがあり、それに賛同するモデルがその身体にタトゥーを受け入れることから始まる。タトゥーデザインについては、大島托に完全に任せているが、彼が考える縄文タトゥーは全身を大胆に使ってデザインするものである。その着想を得るために縄文遺跡や遺物のリサーチは共同で行っている。特に、大島直行氏に直接会うために北海道を訪ねたことは僕らのプロジェクトの方向性を明確なものにしてくれた。

その上で第二の“挑戦”というべきなのは、大島托が仕上げた一連の縄文タトゥー作品を写真撮影し、アートギャラリー等で展示発表することである。パフォーマンスでは原始的な手彫りの実演などを盛り込み、人類史におけるタトゥーのはじまり、文様のはじまり、あるいは人間と動物が分岐する意識の目覚めといったものにまで、鑑賞者のイマジネーションを広げていけるように練り上げた。

このパフォーマンスは、“The First Jomon Man”というタイトルが付けられており、全身に縄文の文様をタトゥーとして纏った最初の縄文人が誕生した瞬間を寓話的に見せている。そのストーリーは人類創世にまで遡っており、この大きなスケール感に気がついてもらえると、いかにこのプロジェクトが野心的であるかがわかってもらえるだろう。

続いて第三の“挑戦”といえるのが、積極的な海外展開である。2016年、阿佐ヶ谷のTAVギャラリーで最初の「縄文族 JOMON TRIBE」展が開催された。このとき、海外からわざわざ展示を観に来てくれた関係者もいて、翌17年には、ドイツ・フランクフルトの美術大学HfGで「JOMON TRIBE」を開催している。

「縄文族 JOMON TRIBE」というプロジェクトは、日本から発信する新たな挑戦として、国内の縄文ブームからエネルギーをもらいつつ、拡張を続ける世界的なタトゥーブームや民族的部族的なタトゥーの復興ムーブメントなどの潮流とも符合するものとなっている。

日本において、豊かな文様を残す縄文時代にもしタトゥーを彫る技術があったなら、それらの縄文文様は人の身体に彫られただろう。そんなアイディアが、縄文時代のタトゥー復興プロジェクトを推進する原動力になっているのだ。

さらに第四の“挑戦”は、文様のはじまりに対する僕らのスタンスに関わる。つまり、もともと文様とはタトゥーとして身体に彫られていたものが土器や土偶に転写されて現在に伝えられたのではないかと僕らは考えているのだ。

そうした考えのもと、同時に僕らは、縄文の文様を現代人の身体にタトゥーとして彫り込んで、ひとたび蘇生することによって、文様を未来へ届けようというビジョンを持っている。

そして最後、第五の“挑戦”は、原始的な手彫りの技法だけでなく、現代のタトゥーの技術を積極的に導入し、作品のほとんどすべては最新のタトゥー・マシーンで彫ることである。

作品によっては黒い面積が非常に多いことにびっくりされる方もいるかもしれない。当然、縄文時代の技術ではこんなに広い面積を真っ黒に彫ることは難しい。ここでは「ネガポジ反転」のアイディアで原始的な文様を抜いて残し、それ以外すべてを黒く彫り潰している。これは「ヘヴィーブラック」と呼ばれる最新の手法である。このように「縄文族 JOMON TRIBE」は技術的にも斬新で、過去の文様の影響下にありながらも未来的なイマジネーションを刺激するような作品を目指しているのだ。

日本における「モダン・プリミティブズ」の実践

さて、これら5つの“挑戦”の前提に立って、この本『縄文時代にタトゥーはあったのか』はまとめられている。さらにいうなら、この本の最も大きな主張は、「タトゥーはカルチャーである」ということだ。

タトゥーというものは、原始・太古の時代にはじまり現代にまで伝わり、そしてそれは未来にまで残っていくものだろう。つまり、タトゥーとは、太古から存在する人類共通のカルチャーなのだ。

そういう見解は、1991年にアルプスで発見されたタトゥーをしたミイラ「アイスマン」の発見や、2014年から翌年にかけてフランス・パリのケ・ブランリ美術館で開催されたタトゥー展などから、一般に広く受け入れられている。

90年代、リ・サーチ社の『モダン・プリミティブズ』がピアスやタトゥーの流行の最初のきっかけを作ったと言われているが、その本は、70~80年代にアメリカ西海岸を中心に急成長した身体改造の実態を紹介し、それらが現代におけるプリミティブ(原始的)な行為の復興であるとアピールしていた。つまり、来るべきコンピューター時代において、身体改造は“最も人間的な”カルチャーとして蘇るだろうと考えられ、事実、それらは世界的な流行となって広く受け入られていった。

ここで「縄文族 JOMON TRIBE」は、縄文タトゥー復興を日本における「モダン・プリミティブズ」の実践と捉えている。

それゆえ、このプロジェクトは、縄文のパワーを借りて、21世紀を生き抜くために身体をアップデートし、未来に開かれたボディアートの可能性を追求したい。そのことから、タトゥーや文様をもっと自由に読み解いてもらうことも意図しているのだ。

このようなあらゆる未来の可能性を開くためにも、「縄文族 JOMON TRIBE」は、遠く一万年前の縄文のパワーを借りながらも、一万年後の未来に届けられるような文様のタトゥー作品に挑み、タトゥーが持つアートとカルチャーとしての可能性をアピールしていきたいのだ。

本書を通じて、タトゥーにまみれた新たなる縄文の世界を体感してくれたら嬉しい。

ちなみに、3月1日から3月11日まで、新宿のビームスジャパン4階で本書の刊行を記念した展覧会が開催される。

縄文とタトゥーを通じて、是非ともワイルドで逞しく、これからの未来を生き抜いていけるような力強い“日本”を再発見してもらいたい。

〈INFORMATION〉

ケロッピー前田『縄文時代にタトゥーはあったのか』

大島托(縄文タトゥー作品)

国書刊行会 2020年3月19日発売

本体価格2400円(定価2640円)https://amzn.to/38OTAfb

漆黒でオーバーオールな古代の和彫が近現代の鎖を断ち切り日本を日本に戻す。菊地成孔氏(音楽家・文筆家)推薦!!

土器や土偶にえがかれた線、円、点、螺旋といった我々を魅了する幾何学的な文様。これらがもしも太古の人体にきざまれていたとしたら――。世界中に残る痕跡をたどり、太古に失われたタトゥーを現代人に彫り込み「モダン・プリミティブズ」へと身体のアップデートを目指す壮大な試み。

【展覧会情報】

大島托 x ケロッピー前田「縄文族 JOMON TRIBE」(展覧会)

3月1日(日)~3月11日(水) @新宿ビームスジャパン 4F (東京都新宿区新宿3-32-6)

12:00-19:00 地図 → https://bit.ly/2RmAmY4

3月7日から展示会場にて、『縄文時代にタトゥーはあったのか』先行発売となります。

〈MULTIVERSE〉

「今、戦略的に“自閉”すること」──水平的な横の関係を確保した上でちょっとだけ垂直的に立つ|精神科医・松本卓也インタビュー

「人間の歴史を教えるなら万物の歴史が必要だ」──全人類の起源譚としてのビッグヒストリー|デイヴィッド・クリスチャン × 孫岳 × 辻村伸雄

「Why Brexit?」──ブレグジットは失われた英国カルチャーを蘇生するか|DJ Marbo × 幌村菜生

「あいちトリエンナーレ2019」を記憶すること|参加アーティスト・村山悟郎のの視点

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「タトゥー文化の復活は、先住民族を分断、支配、一掃しようとしていた植民地支配から、身体を取り戻す手段」タトゥー人類学者ラース・クルタクが語る

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美