ケロッピー前田 『クレイジーカルチャー最前線』 #09「縄文タトゥーはあったのか?」という議論は明治時代から存在した

驚異のカウンターカルチャー=身体改造の最前線を追い続ける男・ケロッピー前田が案内する未来ヴィジョン。現実を凝視し、その向こう側まで覗き込め。未来はあなたの心の中にある。

「縄文タトゥー」というパンドラの箱

お陰様で、3年ぶりの国内展示となった「縄文族 JOMON TRIBE 2」展が大好評である。

『JOMON TRIBE 2』より

2016年に初めて、そのアートプロジェクトの成果を世に問うたときには、「縄文」と「タトゥー」がどのように結びつくのか理解されず、「これって、ボディペインティングですか?」とよく聞かれた。日常的にタトゥーを見慣れていない人々は、全身を覆い尽くす文様タトゥーの非日常性に困惑してしまうのだろう。ボディペインティングであれば、さぞ安心されたことだろうが、残念ながら、これらの作品はすべて実際に生きている人間の皮膚に彫られた本物のタトゥー作品である。

さて、3年ぶり、国内では第2弾となる展覧会は、2017年のドイツ・フランクフルトでの海外遠征を経て、さらにソリッドに削ぎ落とし、タトゥーとしての文様のバリエーションを広げ、縄文の文様をタトゥーとして未来へと伝えようという僕らの意思を色濃く反映するものとなっている。

特にこのHAGAZINE内においては、辻陽介編集長からして全身を真っ黒に彫り潰した生粋の縄文族、義理の息子さんも賛同して、親子縄文という異常事態である。もちろん、すべてのタトゥー作品を手掛ける大島托は世界のタトゥー事情を連載の形で発信している。縄文族の重要メンバーである美術家の亜鶴、精神科医の遠迫憲英もHagazineに連載を持つ住人であり、あるいはHAGAZINE上の対談や鼎談などに登場しているアーティストのヌケメもまた縄文族として今回の展示ではパフォーマンスに参加した。

一滴の黒 Travelling Tribal Tattoo|大島托

バッドテイスト生存戦略会議|ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

さてさて、そんな縄文タトゥーのパンドラの箱を開けるまでには、それなりに紆余曲折があったわけで、そのプロセスはまさにいま一冊の著作にまとめている真っ最中である(来年2月刊行予定)。今回は、開催中の展覧会を見てくれた人々、さらにこれから見に行こうという人々への理解の助けになるように、そんな縄文タトゥーに至る道の一端をご紹介しよう。

縄文時代の入墨をめぐる考古学者・高山純の探究

「縄文時代にタトゥーはあったのか?」という問いは古い。アカデミックな世界でもずっとされていた議論だ。遡ればエドワード・S・モースが1877年に大森貝塚を発見し、発掘した土器をその縄目の文様から縄文土器と命名した明治時代から、すでに縄文人がタトゥーをしていたのではないかという議論はあった。

1969年に考古学者の高山純が『縄文人の入墨』という本を著したのも、明治時代や戦前からの縄文時代のタトゥー(イレズミ)についての議論を踏まえた上でのことである。

『縄文人の入墨』高山純

高山は、土偶の顔の文様がイレズミではないかと考えられた実例のひとつとして、江戸時代の寛政十二年(1800年)に、秦檍丸(はたあはぎまる)が『蝦夷島奇観』の中で「眼口のあたりに点刻するはいまの文身(イレズミの意)」として、箱館当別村出土の土偶の図版を紹介していることをあげている。

明治時代の研究としては、明治三十一年(1898年)、八木装三郎が著書『日本考古学』の中で、二種の顔面のイレズミ、すなわち「双頰にほどこせしもの」と「両眉より鼻へかけてなし、かねて口辺に付けしものがある」と述べ、アメリカ人種調査所の年報からのエスキモーの顔面タトゥーの図版を添えていたということ、さらに明治三十七年(1904年)、大野延太郎が「黥面土偶について」という論文で、12例の黥面(顔面タトゥーの)土偶をあげていることを指摘している。なお大野は、明治四十三年(1910年)にも同タイトルの論文を発表し、33例の黥面土偶を報告している。

昭和に入ってからは、昭和七年(1932年)、甲野勇の「日本の石器時代に文身の風習があったろうか」という論文がそれまでの論点を整理しており、画期的であったという。甲野はイレズミと推定されるものを5種に分類し、「口のまわりの環刻」「頰のハの字の線刻」「口のまわりの点刻」「口の両はしに三角形の頂点が内向き」「口の両はしに三角形の頂点が外向き」としている。

しかし、甲野は、土偶の顔面部に装飾があったからといって、それをイレズミと断定することには慎重だった。それらは顔面塗彩(ペインティング)や創痕生成(スカリフィケーション、切った傷痕による装飾)かもしれず、縄文時代のイレズミの存在を実証することは不可能と結論づけた。

それでも一方、昭和十四年(1939年)には、樋口清之が「日本先史時代人の身体装飾」で、土偶の顔のイレズミを型式で分類して、肯定的な結論を導き出している。

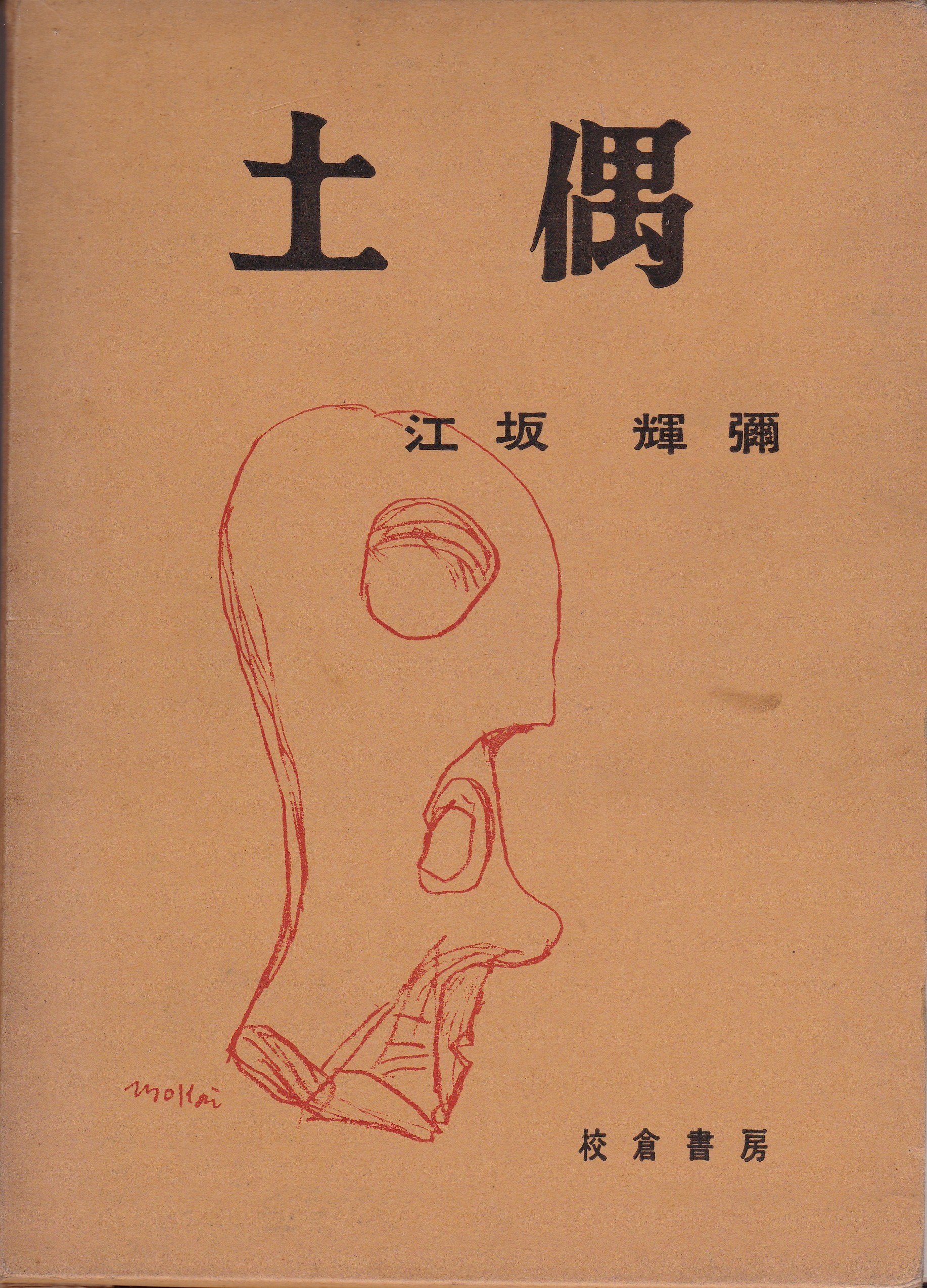

戦後になってからは、昭和三十五年(1960年)、江坂輝弥が著書『土偶』において、甲野がイレズミと推定される実例として挙げた土偶はすべてイレズミであったと断定し、さらに胸や体部の文様もイレズミの実例に加えた。江坂は、土偶の顔の文様を海南島の黎族(リー族)、台湾のアタヤル族、北海道のアイヌなどと比較し、そのことから縄文時代のタトゥーの謎が解けるのではないかと提案していた。

『土偶』江坂輝弥

両頬にほどこされた「ダブル・ハの字」

ここまで紹介してきた数々の研究の成果を比較検証し、高山が「かなり写実的とみなしうる文様で、同一のものが各地にみいだされ、かつ髭とみまちがえる心配がなく、しかも単なる装飾としての手法上のテクニックから生まれたものではない」ものとしたのが、両頰にほどこされた「ダブル・ハの字」という文様であった。

「ダブル・ハの字」をつけた土偶の実例は、江崎の調査によれば、中期から晩期まで広くみられ、文様としては写実的である。そればかりか、晩期に移行するに従って、文様は複雑化していくものの、それらが「ダブル・ハの字」のバリエーションとして派生したものであろうことは、岩野見司が「三河国出土の土偶」で行っている晩期土偶の研究から明らかであるという。

高山純の著書『縄文人の入墨』に沿った解説が長くなってしまったが、高山が縄文時代の顔面タトゥーであったと確信する「ダブル・ハの字」の文様を土偶同様に顔面に施したのが、「縄文族 JOMON TRIBE」を推進するタトゥーアーティストである大島托自身であった。その作品も新作として展示では発表している。

高山純は、太平洋諸島の先史考古学を専門とする考古学者だ。その著書『縄文人の入墨』においても、東アジアやオセアニアに広がる島々の民族部族のイレズミの風習について詳しく解説している。それらとの比較を通じて、縄文時代のタトゥーがどんなものであったのかを調べようとしたのだ。

また、高山純は土偶の顔の文様はイレズミであるとしたが、僕らはさらに縄文土器の文様もタトゥーとして身体に彫られていたのではないかと考えている。

そのアイディアは、縄文人の世界観を再生のシンボリズムとして読み解こうとする考古学者・大島直行の考えに触発されたものである。大島は、縄文土器は人間の身体、あるいは妊娠した女性などを象徴しているだろうという。

『月と蛇と縄文人』大島直行

アカデミックな研究を踏まえながらも、実践的にそれを超えていきたい。「縄文族 JOMON TRIBE」は、高山純の『縄文人の入墨』を踏襲しつつも乗り越えて、縄文の文様をタトゥーを通じて、世界へ、そして未来へと開かれたものにしてゆく試みである。

〈INFORMATION〉

縄文タトゥー復興プロジェクト 展覧会

大島托 × ケロッピー前田「縄文族 JOMON TRIBE 2」2019年11月15日 – 12月1日 @阿佐ヶ谷 TAV GALLERY

〈MULTIVERSE〉

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美