ケロッピー前田 『クレイジーカルチャー最前線』 #10 ロスで体験したフィリピンの首狩りカリンガ族の原始的な手彫り──「民族タトゥーに惹かれるのは、ルーツに立ち戻ることで、自分たちのプライドを取り戻せるから」

驚異のカウンターカルチャー=身体改造の最前線を追い続ける男・ケロッピー前田が案内する未来ヴィジョン。現実を凝視し、その向こう側まで覗き込め。未来はあなたの心の中にある。

フィリピンの民族タトゥー文化復興を牽引する男

惜しまれつつも終了してしまった『クレイジージャーニー』(TBS系)、今となっては僕の最後の出演回となったのが、2019年7月24日に放送されたロサンゼルス取材だった。メインとなったのは、ドラゴンレディという改造人間だったが、もうひとり、どうしても会っておきたかった人物にフィリピン系移民の彫師エル・マナ・フェスティンがいた。彼は、絶滅寸前であったカリンガ族をはじめとするフィリピンのタトゥー文化を復興したことで、世界的にもよく知られている。

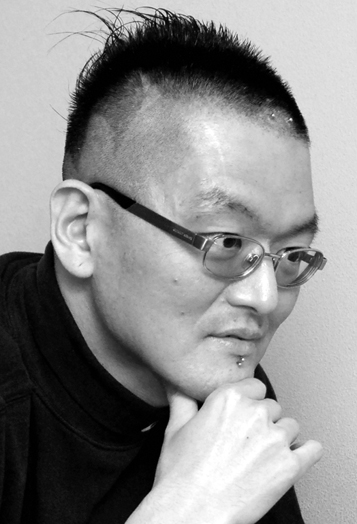

エル・マナ・フェスティン氏(Elle Mana-Festin)

番組では、僕がエルの店を訪問し、原始的な手彫りのタトゥーを彫ってもらっているところが放送されている。「ザクッ、ザクッ」っと、束ねた針が皮膚に刺さる音も聞こえていたが、気がついてくれただろうか。時間的には短い放送だったが、全国の視聴者の皆さんにも、失われつつあるタトゥー文化の復興が世界のタトゥーシーンではひとつのトレンドになっていることを見せられたことは大変嬉しい。そのときに施してもらった作品は、2019年度の取材旅のベストワンとなるスペシャルなお土産になった。エルさん、ありがとうございます。

もともとフィリピンはタトゥーが盛んで、様々な原始的な手彫りの技法や文様のバリエーションも豊富に持っていたが、植民地時代にそれらの文化は廃れてしまった。ロスを拠点に活動するエルは、本国フィリピンで絶滅寸前となっていたタトゥー文化をアメリカのフィリピン系移民の間で現代的に復興し、ひとつのムーブメントにまで押し上げたことから、民族タトゥー文化復興の成功例と言われている。

そのような失われたタトゥー文化を現代に蘇らせる運動は、近年の先住民文化の保護などとリンクして、世界的に広く支持されている。

タトゥー人類学者ラース・クルタクの功績

ここでもう一人、重要な役割を果たしているのが、アメリカの人類学者ラース・クルタクである。彼は、ディスカバリー・チャンネルのドキュメンタリー番組『タトゥーハンター』に出演し、絶滅寸前のタトゥー文化を追って辺境を訪ね、その地に残るタトゥーの文様や原始的な技法をレポートするばかりか、その場で自らの身体にそれらを施してきた。フィリピン・ルソンの山岳先住民族カリンガ族も『タトゥーハンター』を通じて、世界的に知られるようになったと言っていいだろう。

もはや老人だけしか、カリンガ族のタトゥーをしているものはおらず、その村でタトゥー文化を守っていたのは、(2019年で102歳になる)高齢の女性彫師のワン・オドゥさんだけだった。彼女は『タトゥーハンター』のなかで、「私が死ねばカリンガ族のタトゥーもなくなる」とコメントしていたが、その間接的な後継者として、カリンガ・タトゥーをはじめとするフィリピンのタトゥー文化をリバイバルさせたのが、ロスのエルだった。

フィリピンの民族タトゥー①

「現在、たくさんのフィリピン人が、世界中に住んでいます。僕もそうでしたが、家族とともにアメリカに渡り、英語を話し、フィリピンとは異なる文化の中で育つと、『自分はいったい何者なのか』がわからなくなってしまう。自分たちのルーツを求めたときに出会ったのがタトゥーだったんです」

そうエルは語り始めた。77年、フィリピン生まれの彼は、11歳のときに家族とともにロスに渡り、アメリカの経済的に恵まれた環境で成長した。だが、16歳のとき、彼はハワイを旅し、ポリネシア文化復興運動に出会って衝撃を受ける。ここでいうポリネシア文化とは、ハワイ、サモア、タヒチ、ニュージーランとといった太平洋諸島に広がルもので、それぞれの島々が特徴的な文様を持つタトゥー文化を育んできた。フィリピンもまた、およそ700もの小さな島からなり、ポリネシア文化圏に属し、もともと独自の文様のタトゥー文化を持っていた。

フィリピンの民族タトゥー②

エルは、ハワイの彫師のアイゼア(Aisea Toetu’u)やポイノ・ユロンディ(Po’oino Yrondi)と親しくなり、フィリピンのタトゥー文化を復興することを決心する。それが97年のことだった。

エルが仕掛けたフィリピンのタトゥー文化復興運動は、国際的なフィリピン人ネットワークでも噂となり、全米からお客が集まったことで、大いに盛り上がった。もちろん、それぞれの出身部族ごとにタトゥーのモチーフとなるデザインは異なるが、身体への配置の仕方は同じルールになっている。カリンガ族は、山岳民族ゆえにタトゥーを施した老人たちが村にとどまり、彼らがまだ存命のうちにそのタトゥーが記録されたことから、エルの復興運動にも大きな助けとなったのだ。

エルはその運動の母体として「マークス・オブ・ザ・フォーウェーブズ・トライブ」という団体を運営しており、毎年9月、ロスにメンバーを集めて、写真撮影するのが恒例になっている。そして、2010年には、人類学者ラース・クルタクの著書『カリンガ・タトゥー』の表紙を彼らの写真が飾っている。

タッピングとポーキングと、どっちで彫って欲しい?

現在、エルの自宅は、フィリピンのタトゥーのプライベートミュージアムになっている。まずは、原始的な手彫りの道具などを見せてもらった。エルによれば、原始的手彫りには「タッピング(棒の先端に垂直方向に針をつけて肌に当て、もうひとつの棒で叩いて墨を入れる)」「ポーキング(棒の先にまっすぐに針をつけて墨を入れる)」「インク・ラビング(皮膚を切ってそこに墨を刷り込む)」などがあり、彼はそのどの技法についてもリサーチし、現代的に再現している。さらに、彼は原始的な手彫りの技法を習得したのちに、同様の作風をマシーンでも手掛けているという。

「タッピングとポーキングと、どっちで彫って欲しい?」

そう、エルは僕に聞いてきた。エルが手作りしたという様々な手彫り道具をずらりと並べてくれたので、そのなかから道具の見た目で選ぶことにした。僕の施術は、ポーキングで行われることになった。

さらに僕自身がゲットした文様についても説明をしよう。テントが4つ並んでいるように見えるかもしれないが、これは「ゴング(銅鑼)」と呼ばれる円形の鐘を意味し、中央の「点」はゴングの「ヘソ」を表すという。テントのような形の先端に飛び出た「Vの字」は手に持つときの把手だという。この文様は、村に良いことがあったときに「ゴングを鳴らしてお知らせする」ということなのだ。

僕の職業がジャーナリストだから、皆にお知らせをすることを意味する文様がぴったりだろうとエルに言われたのだ。

さらにもうひとつ、この文様を選んだ理由に、エルの身体に彫られている文様のなかから、どれかひとつを分けもらいたかったということがあった。当然のことながら、僕はカリンガ族ではない。だから、エルと同じ文様を共有することが、僕なりのカリンガ族のタトゥーに対するリスペクトの気持ちの表現でもあった。

鳴り響く首刈り族のゴング

そして、文様の意味について、さらに付け加えなければいけないことがある。カリンガ族は首狩族だったのだ。「首狩り」と聞くと、それだけで震え上がってしまう人もいるかもしれないが、彼らにとって、それは成人の儀式とも結びつき、タトゥーとも繋がっていた。つまり、首を狩って戦士として認められたものだけがカリンガ・タトゥーを施してもらえることができたのである。

だから、村人たちにとっての最も嬉しい“お知らせ”は、新しい首が狩られ、若者が戦士となって帰還することであり、ゴングを打ち鳴らして、村中に知らせるべき大ニュースだった。

ちなみに、僕に彫られた文様にあった「Vの字」の把手は、本来ならば、人間の下顎の骨が使われていたという。

「カリンガ族にとって、首狩りの成功を知らせるための楽器がゴングだったんだよ」

そう、エルは説明しながら、「首狩り用のナタ」のコレクションを見せてくれた。どれも実際に使用されたもので、刃のエッジに刻まれた「点」は、そのナタで切り下ろされた首の数を示しているという。持たせてもらうとずっしりと重く、確かに人を殺せる武器であることを実感させてくれる。

だが、エルは首狩りの風習まで復興しようとしているわけではないので誤解しないで欲しい。カリンガ族のタトゥーは首狩りと強く結びついていたがゆえに畏怖の対象となり、文様や技法がより良く残されてきたとも言われているのだ。

「みんなが民族タトゥーに惹かれるのは、ルーツに立ち戻ることで、自分たちのプライドを取り戻せるからなんです」

そう言って、エルは笑顔を見せた。取材の最後には、エルのお客さんたちが集まってくれた。タトゥー文化がロスのフィリピン系移民コミュニティを大いに励ましていることがよくわかる光景だった。

ここで、僕がタトゥーアーティストの大島托と推進する縄文時代のタトゥー復興アートプロジェクト「縄文族 JOMON TRIBE」もまた、エルの活動に触発されてきたことを書き添えておきたい。そして、ここ日本でも、タトゥーがカルチャーとして認められるためにこそ、エルに授けられたゴングのタトゥーにあやかり、嬉しいお知らせのゴングを打ち鳴らしたいと思っている。

首刈りの成功を知らせるゴング

【INFORMATION】

※縄文やルーツをテーマにしたクラブイベント、「縄文族 JOMON TRIBE」としてトーク部門に出演します!

2020年1月26日(日)15:00 – 22:30

『MOVEMENTS ONENESS MEETING 創造の伝承 Tradition of Creation』

【出演者】 OOIOO / OKI DUB AINU BAND / RABIRABI / 川村亘平斎(影絵師・ガムラン奏者)/ CHURASHIMA BROTHERS / ケロッピー前田(身体改造ジャーナリスト)/ 大島托(タトゥーアーティスト)/J.A.K.A.M.(JUZU a.k.a. MOOCHY)× 内田直之 など

@代官山UNIT 詳しくはこちら:http://onenesscamp.org

【ケロッピー前田の新刊情報】

ケロッピー前田(縄文タトゥー作品:大島托)『縄文時代にタトゥーはあったのか?(仮)』(国書刊行会)近刊予定!

〈MULTIVERSE〉

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美