亜鶴 『SUICIDE COMPLEX』 #07 作品制作という行為はいかなる特権性をも持つ行為ではない

タトゥー、身体改造、ボディビル、異性装……絶えざる変容の動態に生きるオイルペインター亜鶴の、数奇なるスキンヒストリー。第七回は作品を制作することと、皮膚とキャンバスの違いをめぐって。

作品を制作することだけがアート活動ではない

美術専門学校に入学し、日々絵を描く暮らしを始めてから、もうじき10年目となる。いわゆる“現代美術”という世界を主戦場としている諸先輩方から、この10年間、僕はしばしば次のようなことを言われてきた。

「各種美術系の学校を卒業するのは年間何人、その中で卒業後も制作を続ける人間が何%、5年制作を続けるのは何%、10年目にまで漕ぎ付けるのは数人いればいい方だ。それももちろん制作で生活の全てを賄っているのではなく、ただ制作を続けているというだけでも、たったそれだけの人数しかいないんだよ」

おそらく、そう述べていた諸先輩方も、いわゆる“生き延びてきた”と言われている人間なのだろう。言いたいことは分かる。間違ってもいない。しかし一方で、そういうことを言われるたびに「だからどうした」とも思ってきた。それをわざわざ僕に言う意味とは一体なんなのか。

はっきり言って、くだらないと思う。あるいはセコい選民意識のようなものも感じる。もし、「10年続けておめでとう、よく生き残ったね」だなんてくだらない事を言われる、あるいは僕が言ってしまうようになるくらいであれば、きつい表現ではあるが、僕なら「あいつは死んだ」と吐き捨てられた方がいい。

というか、そもそも辞めたいのなら辞めればよいではないか。辞めざるをえない事情があるのであれば、それはそれで、各自のライフバランスの取り方というものだろう。他人がどうこういう話ではないし、その狭い世界で生き残るということ自体に価値を置く必要も見当たらない。生きている中で、生きること全般、死ぬことだって含め、しないといけないことなど、そもそも何一つだってないのだ。

さらに、もっと根本的な部分での違和感もある。それは、作品制作をしているという人間を尊ぶような口調そのものである。たとえば僕は、昨2018年、自身が開いたスタジオを軌道に乗せるために奔走していた事もあって、絵画の制作、発表はほとんど行うことがなかった。コンスタントに制作発表を続けてきた僕のキャリアにおいては、例外的な期間であったとは言えるだろう。しかし、たかがそれだけのことによって、「アズ君はもうアートを辞めた」だなんて言う人が実際にいたのである。

僕にとってはそうした類の発言をしてしまう人物かどうかが人物を見極める上での一つのリトマス試験紙となっている。もし、そうした発言を友人がした場合、僕とは根本的に考え方の違う人だったんだな、とあらためて確認するようにしている。

彼らにとっては作品を制作をすることだけがアート活動だとされているのかもしれない。しかし、本当に彼らがそう思っているなら、それは美術教育というものの失敗だろう。「LIFE」そのものがどれだけ尊いのかを僕は知っている。「LIFE」そのものが突如アートへと変わるような瞬間を僕は知っている。そうした「LIFE」において、作品制作という行為はいかなる特権性を持つ行為ではないことも僕は知っている。

さて、威勢良く思ってきたことをブチまけてみたのはいいが、一方で、そうした認識に立つのなら、つまり、「LIFE」そのものがアートであるという立場をとるのなら、その「LIFE」において、あえて僕が作品制作を続けていくというのは一体どういうことなのか、という疑問もここで生じてくるだろう。生きることそのものが芸術たりうるなら、わざわざ作品なんて制作しなくてもよいのではないか。

その通りだと思う。だから、僕があえて作品を制作しているというのも、そこに積極的な意味があるというより、「いたしかたなく」というのが正解なのだろう。

僕は社会生活を「一般的」と呼ばれるスタイルで乗り越えていく事ができないタイプの人間だ。だから、こんな金にもならない事にハマり続けているのであって、別にそれ自体が尊くてカッコよいと考えているのではない。せいぜいそこにあるのはもっと個人的な理由であり、たとえば僕にとって「絵を描く」ことはある種のメディテーションとしてのような役割を備えているように感じている。というか、そのように考えたほうが理にも適っているように思う。

絵を描く(モノを作る)には制作費用がいる。制作費用だけ捻出すれば作り続けられるのかと言えば、もちろんそうではない。絵を描くためには制作スペースが必要であり、さらにそうして描かれた作品を発表をしようとすれば、時間だって労力だって倍に掛かってくる。

発表した制作物にすべて漏れなく買い手がつくかと言えば、そんなラッキーな話は基本的にはない。すると当然、行くあてを失った制作物が、この世に必要とされなかったままに、我が家の床面積を奪っていくことになる。その我が家にだって、もちろん家賃というものが発生している。

現に僕は今、自宅内にアトリエスペースを1部屋設けており、その他にスタジオ、そしてもう一か所、倉庫をレンタルしている。ようは合計3か所のスペースを活用しているわけであり、それらのランニングコストだけでも半端ではない額が毎月自動的に引き落とされていっている。

では、そのスペース運営のためのコストをどうペイするか。ただ、ひたすら過剰なまでに働き、自分の体力と時間を切り売りして凌ぐほかないのだ。そして、残された僅かな時間と体力で、作品制作を行うというわけである。

このように絵を描き続ける事はなかなかに大変で、アートだのなんだのといった綺麗事で誤魔化しきれるほど生易しいものではない。だから「尊い」とか「カッコいい」とか「生き残れたら偉い」とか、色々な価値付けをしたくなるのだとは思う。だが正直、他に自分に生きれる道があるなら、僕はとっとと絵なんて辞めているだろう。いや、誰だってそうだと思う。僕に限って言えば、絵を描くことは楽しいとこそ思うものの、根本的には特別に好きなわけでもない。ただ、好きではないものの、自分の精神が「制作する」ことをどうしても必要としている。だから描いてきた。ただ、それだけの話でいいのではないだろうか。

アトリエ風景(2019年)

皮膚とキャンバス、刺青と絵画

幼少時代の僕は砂場遊びさえ嫌いだった。僕の周りの制作の民は、幼少期から折り紙が好きで、落書きをするのが好きで、編み物が好きで、小さいころから物を作るのがとにかく好きだったんだと、そんなことを言う。しかし僕は砂場の砂が手足に付くことさえ汚いと思っているような子供だったらしい。おぼろげながらも、砂をいじくって遊ぶだなんて根暗で気持ち悪いことだ、と思っていた記憶もある。

唯一、僕の制作にとってのルーツと呼べそうなことと言えば、僕の母親がトールペイントの教室を開いており、マダム達が日々生徒として我が家に絵を習いに来ていたということくらいだろう。とはいえ、それも所詮は親の仕事くらいの認識でしかなく、別段、マダム達の作品の美しさに固唾を飲んでいたわけでもなければ、「芸術がある暮らしって素晴らしい」だなんて悦に入っていたわけでもなかった。

だから、やっぱり僕が絵描きとなった直接的なきっかけは、高校時代に「彫り師になりたい」と思い始めたことだ。刺青の道に進むのであれば絵を描けないと話にならない。つまり、あくまでも彫り師という目標に達するための手段として、絵筆を取るようになったのだ。

小さいころから絵が好きで絵描きになっている人からすれば、僕のようなタイプは邪道も邪道だろう。実際、現在は活動の一環として他人に刺青を施したりもしているわけで、いわば兼業の絵描きである。あるいは周囲からも、そうした僕の邪道っぷりを面白がってか「アズ君にとって画布に向かう気持ちと刺青を入れる時の気持ちに親和性はある?」などと聞かれることも多い。

先にそうした問いに回答するならば、答えは「親和性はない」というものになる。

西洋絵画におけるキャンバスとは女性の肉体、皮膚を再現したものである――といったような、キャンバスを美学的に崇高化する論調があることは知っている。しかし、全ての活動に先んずる形で身体改造を実践し、皮膚ベースで物事を考えてきた僕からすると、キャンバスを皮膚に喩えるというのは、なんともおこがましい話であるようにも感じてしまうのだ。

皮膚とキャンバスのどちらが偉いかと上位下位を付けるつもりはないが、僕にとってキャンバスと皮膚では比較対象にならない。そもそものところで違いが大きすぎて、まったく別物といった印象なのだ。

キャンバスとは、パリッと四隅からストレッチされ、無垢で、歪みの一切ない布だ。それを支える木枠は、組み上げられた瞬間から完全に規格され寸法が固定化されている。

それに対し皮膚というのは皺、たるみ、傷など、無数の歪曲に満ち満ちている。それを支える筋肉や骨もまた非対称に歪んでおり、あるいは生活習慣の中で纏った奇妙なクセにも支配されている。

ようするに、まったく違う。それを比較する、あるいは一方を一方に喩えるというのは「映画と焼き肉。どっちが可愛い?」といった支離滅裂な質問と同レベルに倒錯しているように僕には思えてしまうのだ。

そして、そもそも僕は刺青(身体改造)に対しては結果よりも行為性を、特にプロセスを重要視している。つまり、完成した身体改造や刺青は、そうしたプロセスの痕跡であって、作品という感覚からは遠いのである(もちろん施術者が作品と捉えることを批判するものではない)。

前回の章でも書いたステロイド投与と同様、その時々に体内を通過させるものにより、自身が何を感じ、どう変容していくのか、未知の乱数に身を任せること、それ自体に僕は興奮を覚えている。だから、刺青だって別に何の柄がどこに入っていようが、今となってはほぼどうでもいいと言える。誰にいつ、どうして彫ってもらおうと思ったのか、また、どう彫られたのか、が重要なのであって、それは美術における作品制作とは大きく異なるところだろうと思う(そのあたりの感覚はHAGAZINEでも連載をされている大島托さんと出会ったことにより一層強固になったのでいずれ書き記していこうとは思っている)。

そういうわけなので、キャンバスに向かう時の気持ちと刺青を入れる時の気持ちには親和性は全くない。少なくとも僕に関して言えば、それらはまったく別物なのだ。

ただ、似ていると感じるポイントも一つだけある。まなざしの所在だ。僕は、画布に向かっているとき、キャンバス側から制作をしている僕を見ているという感覚がある。いわば、僕自身が僕自身のアウトプットの支持体になっているような感覚だ。

僕にとってキャンバスとは鏡のようなものなのだ。なので、もし僕の制作物を見てくださる鑑賞者がいるとするなら、鑑賞の瞬間、僕は存在していなくてよい。僕が作ったものなのであれば、それが手法としてIKEAの大量生産の工程を経たアイテムであったとしてもよいのだ。なぜかといえば、鑑賞者の前にある僕が作った絵は鑑賞者にとっての鏡でもあるはずだから。その画面に映っているのは鑑賞者そのもの、若しくは鑑賞者が投影した何かであるはずだから。

同様に刺青を入れられる時もまた、僕はあくまで被験者であり、肉人形として施術ベッドに横になる。この人だ、と決めた相手に僕の身体を提供して何が出来るのかを楽しみに待つ。その瞬間、僕はその相手のアウトプットのための支持体でしかない。そうした点に関してのみ、絵を描くことと刺青とには親和性があると言えるだろう。

しかし、いずれにしても、当初は手段に過ぎなかった絵画も、いまの僕にとって、それ以上のものになっているのは確かであり、刺青とは質が異なるものの、同程度に欠かせないライフワークとなっている。あらためて自分にとって「絵を描く」という行為が一体どういう行為であるのか、次回、ステイトメントがわりに書いてみたいと思う。

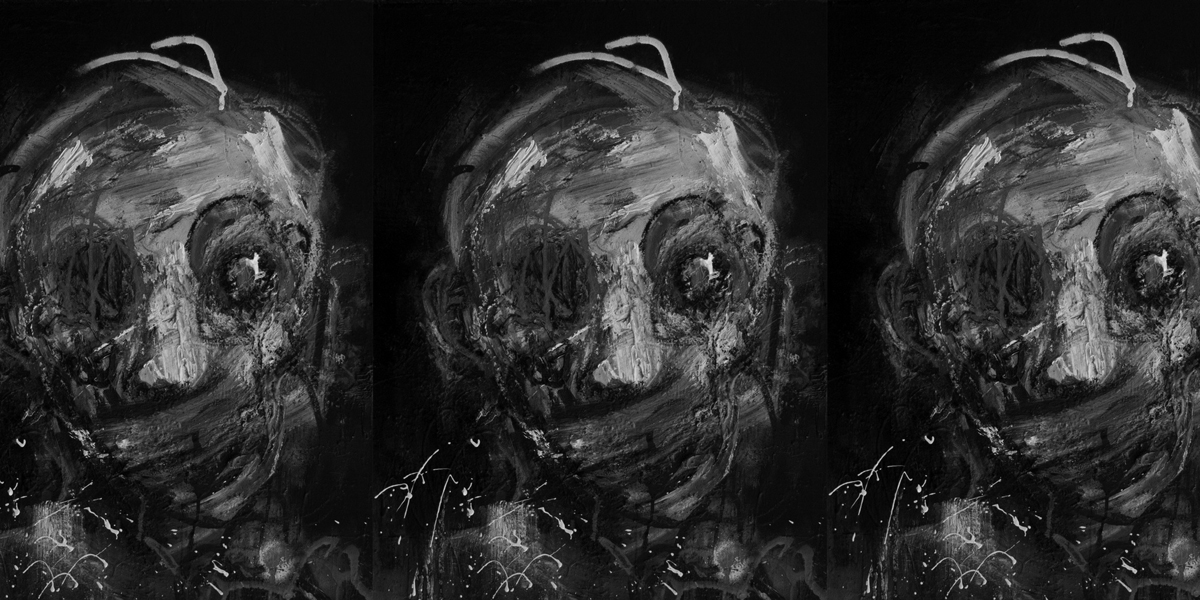

作品(亜鶴/2016年)

〈MULTIVERSE〉

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美