神本秀爾 『History Hunters ラスタファーライの実践』 #11 共生する日本のラスタファーライ── 「それは宗教ではなくて生き方だ」

文化人類学者・神本秀爾によるジャマイカ・レゲエの旅。ラスタファーライの歴史と実践を追う。第11回は日本のラスタファーライについて。

日本のラスタ現象の特徴

今回は日本のラスタについて書いていきたい。これまでの連載ではなるべく「ジャマイカのラスタは・・・」という全体論的な書き方はせずに、なるべく具体的な話を出しながら、ボボを中心とした特定の集団の特定のトピックに焦点を当てて書いてきた。ジャマイカのラスタファーライ全体の歴史や傾向には十分注意を払うけれど、その情報を元に個人の嗜好や内面を推測するような分析的な語り口とは距離を置いてきた、と言えばわかりやすいだろうか。当然日本の話を書くときにも同じような距離感は大切になる。

あらためて、今回は日本のラスタについて、である。今回はぼくなりに腑に落ちているところから、日本のラスタ現象の奥深さや面白さについて少し書いていきたい。日本のラスタについては単著を含め、2010年代にいくつかの論文を書いたことがあって、それが日本語で読めるものとしては最初のシリーズのはずだけれど[1]、英語で書かれた文献はその前から存在する。そこで、今回は先行研究で指摘されていたことを踏まえて、日本のラスタの特徴について、ぼくなりに補足しながら話を進めていこうと思う。

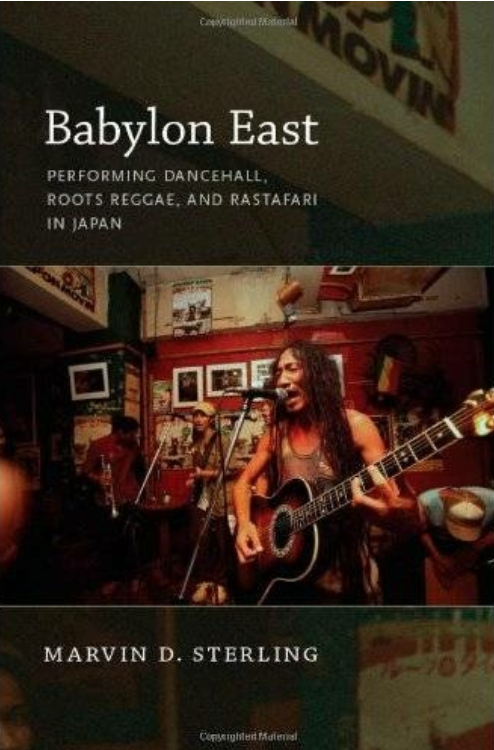

学生のときには、Duke University Pressから出版されている、Marvin SterlingによるBabylon East: Performing Dancehall, Roots Reggae, and Rastafari in Japan(2010)という本と、Tsuda College(津田塾)の紀要に入っている、Collinwood and KusatsuによるJapanese Rastafarians: Non-Comformity in Modern Japan(1999)という論文を参考にしながら自分の研究を進めた。

前者は長期のフィールドワークにもとづくもので、事例も最近の話なので生き生きとしていてとても面白い。後者は少し事例が古くて、実感としてぼくは追体験しにくい時代のものだけど、議論の枠組みが大きいので読みやすい。どちらも、バレットがまとめたような、一般的なジャマイカのラスタファーライを想定して、それと比較する形で日本のラスタの特徴が色々と書かれているので、ジャマイカで調査を始めたあとの自分には、とてもわかりやすい視点だった。そのなかでもいくつもの点について共通して指摘されているのだけれど、個人的には、①ジャマイカ人ラスタと比べると日本のラスタは経済的背景が安定している傾向があること、そして、②ハイレ・セラシエへの崇拝の弱さというところがとても気になった。

ハイレ・セラシエへの崇拝の弱さ

まず①について。ジャマイカのラスタというと、典型的には貧困層の出身者がイメージされる。ガドに率いられたイスラエル十二氏族派のようにミドルクラスの支持者を多く集めた有名な宗派もあるけれど、やはり少数派だ(ちなみに十二氏族派の本部はボブ・マーリー博物館そばのアップタウンに位置している)。

それでは、日本の場合だとどうだろうか。失われた30年と言われたり、ここ最近は格差に言及されることが多い日本だけれど、少し前まで一億総中流社会と形容されたりしていたように、ジャマイカほどの格差は目につきにくかったし、いまよりも政治も安定していたように映る。あとは、実践者(受容者)の特性にも関わっていて、これは北米なんかでもそうなんだけれど、学生やミドルクラスも巻き込んだ左翼運動やヒッピー・カルチャーとラスタが一部で交錯していったことも関係している。そういった点が、一般的に知れ渡っている、白人キリスト教や植民地支配のシステムに対抗する黒人の聖書宗教としてのラスタファーライという構図とは噛み合わなかったということを二つの研究は指摘している。

この噛み合わなさは単なる「階級」や「人種」の問題にとどまらない。ラスタで言うときの白人vs黒人という「人種」の話は政治や歴史の話だけではなくて、聖書世界をベースに繰り広げられていて、それはジャマイカがキリスト教国なことと関係している。その一方で、聖書宗教への関心が低い日本では、なんとなく多くがシェアしている価値観や倫理観、救済観などに聖書的なものはほとんど影響していない。この点が②と結びついてくる。

まず、聖書宗教としてのキリスト教、ラスタファーライ(ラスタは宗教ではないという言い回しの含意については後で説明する)の世界は、イエスとセラシエどちらの救世主が正しいのか、という闘いである。一神教の世界というのは、自分が信じている神こそが唯一の神だという世界なので、イエスもセラシエも両方好き、という答えは原則的に成り立たない。この二者択一のライバル関係の論理にしたがって、白人VS黒人といった「人種」や悪と善といった倫理が対立的なものとして積み重なっていく。ジャマイカでは圧倒的多数がキリスト教徒なので、キリスト教をライバル視し、のりこえていくところにラスタファーライの革命性があり、それがしばしばマジョリティからの嫌悪を呼び起こしてきた背景のひとつになっている。

このことを踏まえてあらためてハイレ・セラシエへの崇拝の弱さ、について考えてみたい。ここでぼくは「弱さ」という強弱のニュアンスを説明する言葉を使っている。その理由は、セラシエを崇拝する、あるいは大切にする日本の人の多くが、他宗教の否定や嫌悪まではともなっていない場合がほとんどだからだ。もう少し補足しよう。初詣やクリスマス、仏式の葬儀などが多くの日本人のライフスタイルの中では違和感なく共存している。しかし、それではそれぞれが熱心に特定の仏やイエスに傾倒しているかと言われると、そうでもないことが多く、どちらかというと意識の上にのぼらない。そのため、他宗教への排他性も低い。このような土壌なので、日本にラスタファーライの種は蒔かれたが、他の植物の芽を摘んでまで自分たちの場所を占めようとするのではなく、共生するような育ち方をしている。このことが、②のハイレ・セラシエ崇拝の「弱さ」が許される最大の理由だと思う。

大事なところなので、別の表現で言い換えてみたい。②のハイレ・セラシエへの崇拝の弱さが、他宗教に対する排他性や攻撃性の低さとセットになっているということは、ある次元での共生可能性が開かれている、ということも意味する。上のパラグラフでは日本という場所を、種が蒔かれる土壌になぞらえたが、セラシエ一色に土壌を変えてしまおうとするのが一神教的ラスタだとすると、日本の非一神教的(≒多神教的)ラスタの場合は、土壌そのものまで変化させたいという欲望は強くない。ただ、自分はラスタという植物だという自覚を持っている、という感じだろうか。この場合、日本という同じ土壌を共有している他の植物(この場合は日本で暮らす人)の多くは、自分がどのような植物なのかに関心を持たないし、強調することがない、というところがポイントになる。要は、日本のラスタの場合、聖書宗教の背景を持つラスタと、平均的な日本の人の中間に位置する傾向があって、この中間的な性格から日本的なラスタファーライの特質が育まれているということなのだ。

「ラスタは宗教ではなくて生き方だ」

この、中間に位置するということについてもう少し考えてみたい。ここでは、白人VS黒人の構図とは少し異なる、エスニシティ(エスニックな自分たちらしさ)の獲得というところを軸に考えてみたい。言うまでもなく、人種本質主義的に白人、黒人と言う言葉を用いるラスタファーライの文脈で、平均的な日本人は「黄色人種(モンゴロイド)」として蚊帳の外に置かれる。言うまでもなく、黄色人種というカテゴリーの差別的な意味合いは広く知られていることだけれど、同時に黄色人種どうしの連帯による主流の白人(この場合はコーカソイド)への抵抗や対抗というのは、黒人(ネグロイド)のもののように目立つことはなかった。この点で新しいモンゴロイド像などが提示できていたら面白いのだけど、そういう例をぼくは知らない(新しい像ではないけど、ダンスホールの文脈でChehonがyellow badmanという言葉を使っていたことなどはとても興味深い)。

それでは、エスニック(民族的)な点から考えるとどうだろうか。ラスタの文脈ではヨーロッパ(白人的)VSアフリカ(黒人的)という対立軸が用いられるが、平均的な日本人は「アジア的」(ジャマイカの文脈で言うとしばしばチャイニーズ的)な別領域を占めることになる。

エスニックなものについて、上でも使った土壌というメタファーを使いながら考えてみたい。生かされている自然環境に手を加えたり、理解するために思想を練ったりして出来上がった集大成を文化と言うなら(文化を意味するcultureの語には耕すという意味がある)、日本で生まれた人は、この土壌で育まれた日本的な要素にはかなりポジティブな評価を与えているように映る。それは、世界に類を見ないほど自国民論・自民族論(いわゆる日本人論)を量産してきたお国柄なことも関係しているのかもしれない。いずれにしても、土壌で育まれたエスニックな要素との混じり合い方が日本に根付いたラスタファーライにオリジナリティを付け加えている[2]。たとえば、下のフライヤーでは、獅子舞や薪能とレゲエが結びついているところ、背景がラスタカラーなところなんかがとても面白い。

86年のイベントのフライヤー

それ以外では、ラスタの食べ物、アイタルフードを理解するときに「ジャマイカのアイタル」に似たものを作ることだけを目指すのではなくて、納豆や豆腐といった食材を「アイタル」のカテゴリーに入れることや、マクロビの理念と結びつけて「和食」の一部もアイタルに含むこと、同様に健康志向の食材としてインドやネパール風の食事に強い関心を持つことなどがあげられる。身体への関心というところでいうと、ヨガやアフリカン・ダンスのような身体性に関わる領域に関心のある人も少なくない(そういえば、ドクター・バガも身体に強い関心を払っているラスタだった)。

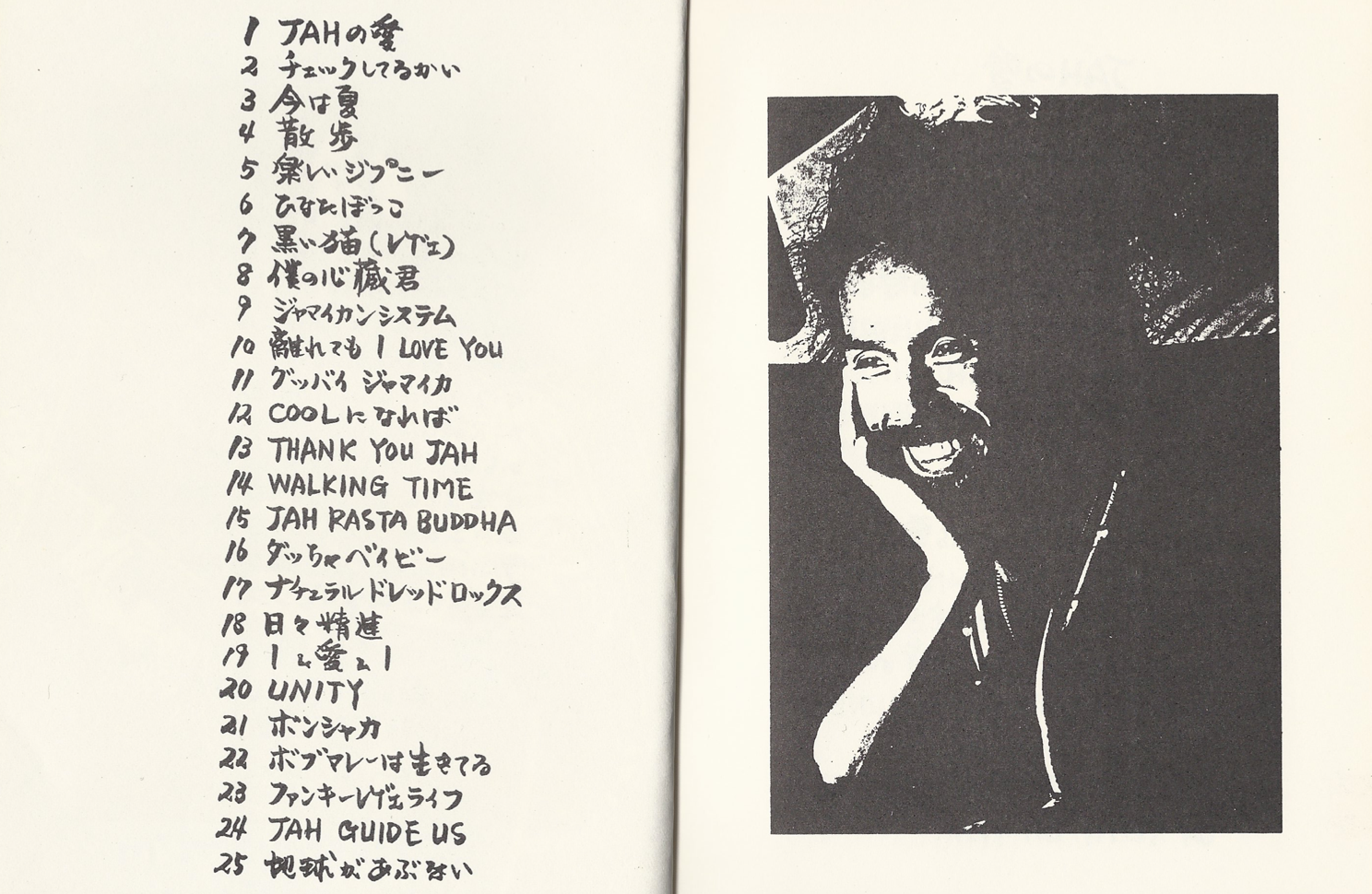

このような、エスニックなものを肯定的にどんどん取り込んでいくというスタンス(そのなかではラスタでは特権的なアフリカ的なものもエスニックな要素のひとつになる傾向がある)は、宗教的な点でいうと、日本の仏教的なもの、神道的なものと対立するというよりも、そこに内在するスピリチュアリティを他のものと共存させていくというシンクレティック(習合的)な方向とリンクしていく。ジャー・ケイスケさんがその詩集で「ジャー・ラスタファーライ」の代わりに「ジャー・ラスタ・ブッダ」と書いていたり、『シンクロバイブス』の著者KEITAさんはhealing feeling(1993年)のジャケット中に”Give Thanks to OM Shiva & Jah Rastafari Vibration”という言葉を書いていたりするのはそういう現れだろう。

15番目の詩のタイトルがJAH RASTA BUDDHA

最後に、日本のラスタファーライでよく言われる、「ラスタは宗教ではなくて生き方だ」との言い回しが説明し切れていない点を補足しておきたい。この言い回しはジャマイカのラスタが起源なのだけれど、この言い回しが出てきたジャマイカとの文脈の違いが原因で、わかるようでわからない説明になっているときが多い[3]。すごく簡単に言うと、多くの日本で暮らす人は仏教的・神道的・キリスト教的実践に関わっているとしても、習慣的にやっているだけで自分は特定の宗教にコミットしていないと考えている。だから、日本で暮らしてきた人は、自分が特定の宗教・宗派にコミットしているとは言いにくい。そこで、「ラスタファーライは生き方」だという言い回しを使うと、積極的に信仰を表明せずにラスタファーライと関係することができるし、重たくならずに宗教的(スピリチュアル)に生きることが可能になっている、と言うことなのではないだろうか。

以下の二つの映像なんかは、そういう意味で日本でどのようにラスタファーライ的な理念や語彙、スタンスが受け入れられて展開していっているのかがわかりやすく反映されていてとても面白い。

[1] 「地球とのつながりを強固にする−−日本におけるラスタファーライの受容について」『宗教と社会』 (21) 33-47など。

[2] エスニックなところとの関係について付け加えるなら、日本のラスタファーライのなかではアイヌ的なものは高く評価されがちでもある。そして、その感性はある次元で縄文的なものとも親和性を保っているのだ(具体的な現れについては別の機会に整理したい)。

[3] 宗教概念論とか色々な議論があるので、関心がある人はそこを読んでもらうといいのだけれど、ここでは立ち入らない。

〈MULTIVERSE〉

「かつて祖先は、歌い、踊り、叫び、纏い、そして屍肉を食らった」生命と肉食の起源をたどるビッグヒストリー|辻村伸雄インタビュー

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「NYOTAIMORI TOKYOはオーディエンスを生命のスープへと誘う」泥人形、あるいはクリーチャーとしての女体考|ヌケメ×Myu

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎

「世界ではなぜいま伝統的タトゥーが復興しようとしているのか」台湾、琉球、アイヌの文身をめぐって|大島托×山本芳美