大島托 『一滴の黒 ―Travelling Tribal Tattoo―』 #10 アナーキー・イン・ザ・バルセロナ──異教徒と海賊たちのタトゥー「ケルティック」・後編

タトゥー・アーティスト大島托が世界中の「タトゥー」を追い求めた旅の記録。1990年代にヨーロッパで花開いたケルティックタトゥー。しかし、その流行は10年ともたなかった。移ろいゆくタトゥーシーン、その盛衰をめぐって。

<<アナーキー・イン・ザ・バルセロナ──異教徒と海賊たちのタトゥー「ケルティック」・前編を読む

欧米のタトゥーシーンにおけるヘルスエンジェルスの存在

週に2日、レギュラースタッフ達のスケジュールの隙間でバイトをしていたハーレー乗りの店はヘルズエンジェルズの加盟店だった。ヘルズエンジェルズを知らない人も若い世代にはたくさんいることだろうし、一応説明しておくと、これは世界最大の暴走族のチームだ。基本的にアメリカの中産階級以下の白人で組織されているハーレー乗りのチームで、ヨーロッパ全域にも支部がある。傾向としては白人至上主義的なノリもあると言われ、アジア地域には例外的にバンコク支部があったぐらいで、日本やその他の有色人種のハーレー乗りたちがそのメンバーシップを名乗ることは実際に許されていなかった。

暴走族といっても日本みたいに未成年の間だけ活動しているなんてことではなくて、大人のグループなのだ。そして完全なる犯罪組織というわけではないのだがドラッグ、売春、ギャンブル、各種興行などのアンダーグラウンド界隈をシノギとして実質的に広く取り仕切る今の日本で言うところの「半グレ」集団といえば分かりやすいだろうか。当然というかなんというか、タトゥー産業にも大きな影響力を及ぼしている。当時のタトゥーマガジンもコンベンションも彼らと一切関係のないところは欧米では少数派だったと思ったほうがいい。ちなみにここのボスはバイカーだが、平和主義で反戦思想の持ち主でもありヒッピー的なところもかなりあるイージーな人で、白人至上主義でもないので、スペイン語もまったく話せない流れ者の日本人の僕もすんなりバイトで雇ってくれたわけだろう。他のスタジオではまずこのスペイン語能力がネックになってだいたい門前払いだった。スペインでは英語はあまり通じないのだ。ちなみにスクワット仲間たちも英語を話すのは1人だけで、他とは身振り手振りでのコミュニケーションだった。

ボスはスタジオではモロッコのハッシッシをバカスカ吸い、終わるとメルカド(市場)の近くの行きつけのバルに出かけてビールをガブガブ呑んではモツ煮をバクバク食い、そしていつでもゲラゲラ笑っていた。ハーレーダビッドソンというバイクがもし人間になったとしたらきっとこういう男になるのだろう。よくお供して奢ってもらったりもしていたが、彼もまた野菜は一切オーダーしないので、僕の壊血病への夢のカウントダウンは依然として続いていた。

ここまでに、パンク、スコッター、レザーゲイ、バイカー、ヒッピー、といろいろ出てきたが、混乱する必要はない。全部似たようなものだ。通底するものはある種のアナキズムであり、はっきりとした境界線などは現実にはない。要するにみんな自由を優先課題とする人々なのだ。

ボスはとても気のいい人だったがヘルズエンジェルズへの上納金のこともあり、ここでの僕の稼ぎの率はかなり薄かった。あと、オーダーもハーレー乗りたちの好むアメリカントラディショナルや、その一種で遠近法のデフォルメを利かせた当時の流行だったニュースクールとか、あるいは日本人だということで鯉や龍のワンポイントとかが多く、必ずしも得意な領域ではなかったから部屋に持ち帰る宿題にもえらく時間がかかっていた。つまり、けっこう苦戦を強いられていたということだ。

僕はその後もヘルズエンジェルズ系のコンベンションや加盟店でのゲストスポットには何度も誘われることになるのだが、だいたいいつもギャラと勤務時間の面ではシビアで、タトゥーイストを完全に商売の道具としか見なしていないような感覚があった。利点としてはコネクションがデカいので集客能力は高く、過去に多くのタトゥーイストが在籍しているのでより優れた技術や知識がスタジオ全体でシェアされていて勉強にもなるので、とにかく忙しく働いて良い作品をどんどん彫ってキャリアを積みたいような若手がレギュラー在籍しているケースが多い。僕も当時は若手そのものではあったものの、なにせダラけたしょーもない若手だったので、キビしいなぁーなんて勝手なことばかりぬかしていたわけだ。

まあ、ヘルズエンジェルズ系に限らず、タトゥーイストではない経営者がやっている大型タトゥーショップはどこもそういった傾向にあるので、しっかりした大きなビジネスとはつまりそういうものなのだろう。まがりなりにも自力で小さなスタジオを維持している今の自分の立場から考えると、ボスは本当に器のデカい人だったということが身にしみて分かり、あらためて感謝の念が湧いてくる。

バルセロナの街中のタトゥーショップ

「Modern Primitives」の衝撃

もう一か所出入りしていたのは、いつも少年たちと繰り出していたクラブの近所にあるボディーピアスショップだ。なかなか思うようにお金が貯まらず部屋の隅で暗い顔して体育座りしていた僕を心配した少年たちが紹介してくれたのだ。そんなに落ち込んでいたわけでもないのだが、基準値がとてつもなく陽気でおしゃべりな彼らの社会の中では僕はさぞかし病んでいるように見えたのだろう。

ピアッサーのオーナーはものすごくオシャレな人で、ショップも気の利いた美容院みたいな佇まいだった。彼はクラブで遊んでいる時は典型的な黒のレザーゲイファッションだが、店ではブルース・リーのカンフー服みたいな白いシルクばかり着ていた。内装も白が基調だった。ピアスの穴を穿った直後にプツッと溢れる真っ赤な血の玉が狂おしいほどに美しくなる演出だったのだと思う。ここにくたびれたタイダイのTシャツで出入りするのは正直なところ毎回気おくれしてた。

待合スペースの本棚にはトライバルタトゥー関連の書籍が多く、それらがとてもクールなものとして扱われていることを感じた。ボディーピアスとトライバルタトゥーは非常に相性がいい。どちらも古代の習俗だからだろう。そういえば棚には「Modern Primitives」も飾ってあった。現代の原始人たち。80年代の終わり、長きに渡った東西冷戦終結の象徴であるベルリンの壁が崩壊したのと同じタイミングでアメリカ西海岸から発信された身体改造文化に関する衝撃のベストセラー本だ。

『Modern Primitives』

この「Modern Primitives」はファキール・ムサファーをはじめとする、当時のボディーモディフィケーションの最先端を突っ走っていた実践者たちを格調高くリポートしたもので、これは国家や脳に対して、個人と身体の復権を高らかに宣言するものだったのだと思う。この本にはむちゃくちゃ影響を受けている。旅を終えて日本でホームページを立ち上げる際に、サイトマネージャーからただの個人名よりもスタジオの名前があったほうがそれらしくて良いとアドバイスされ、はじめ僕はこのModern Primitivesを考えていたのだが、有名過ぎて使い古されたワードは避けようと考え直して現在のAPOCARIPTに落ち着いたという経緯があった。僕はまったく知らなかったのだ、日本では「Modern Primitives」が一般はおろかプロの間ですらもほとんど認知されていないという現状を。

もちろんそれはアジア全体にも認知されてはいなくて、日本もその中の一国と捉えれば何ら不思議ではないのだが、一方で80年代後半以降の日本人のノリとしては自分たちはアジアというよりは欧米諸国と流行を共有していると感じていたわけで、こういうデカい文化の波をよもや乗り逃すとは思ってもいなかったのだ。これは本だけの話ではなく、それをヒットさせるか否かを決める社会の空気の話だ。

このことに気づいて以降、その思想をどうにかして日本にちゃんと提示するのは自分の仕事なのだと考えていて、それが後に身体改造ジャーナリスト、ケロッピー前田との「縄文族」プロジェクトへと繋がって行くことになるのだが、まあそれはともかく、インドやタイで僕が夢中になって読んでいたのはバラバラに集めた各章のコピープリントだったから、ちゃんと一冊の本になっているのはこの時に初めて見た。

「ねえ、これ、うっとりしちゃうと思わない?」

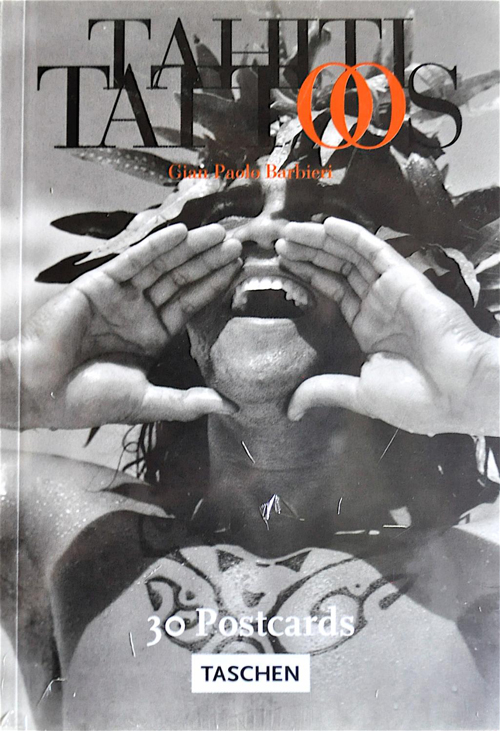

そう言ってオーナーが見せてきたのは「Tahiti Tattoos」という写真集だった。逞ましく引き締まった身体の美形のポリネシア人の青年が全裸で白馬に乗ってるようなショットが満載だ。モデルたちの身体を彩っているのは当時まだ現代タトゥーシーンではほとんど知られていなかった見事なマルケサス諸島のトライバルタトゥーだった。

「ゴージャスだわぁ……」

たしかにゴージャスだった。明らかにエッジなファッションピープルであるゲイを読者として意識した構成になってはいたが、そこに止まることのない何か神話的な気高さを感じた。メインの美形モデルたちのタトゥーは実際はボディーペイントなのだが、それすらも問題ではなかった。これはべつにタトゥー雑誌ではないのだ。たとえば古代にどこかにあったとする、架空の完璧な世界の絵物語なのだから。

『Tahiti Tattoos』

当然、この写真集はタトゥー関連書籍という枠組みも超えて西欧の90年代出版物の中ではかなりのヒットだったのだと思う。現在のトライバルタトゥーの最大の潮流であるポリネシアントライバルタトゥーを手がけるタトゥーイストたちに、この写真集の影響を受けていない者はいないと言ってもいいぐらいだ。その分水嶺に僕がファーストコンタクトした瞬間だった。とても勉強になる本棚だった。

ケルティックタトゥーの盛衰

基本的にボディーピアス専門のショップなので仕事はたまにしか入らなかったが、ここではトライバルタトゥーを主に手がけた。クレイジートライバルとケルティック、あとハイダやトリンギットなどの北米西海岸、いわゆるノーザンフォームラインコンシスツのデザインも人気だった。そしてこれはとても奇妙なのだが、クレイジートライバルにケルティックの編み込みパターンを融合させたものなんかも彫ったりした。これはそれぞれのデザインの法則に矛盾のないように両者を融合させたものだ。法則さえ押さえればあとは自由にアレンジが利くトライバルデザインならではの珍現象とでも言おうか。

ケルティックタトゥーのデザインはスタート時点ではごくシンプルなパターンだった。Doverなどから出ている基本的な古代から受け継がれたパターンそのままだったのだ。それがゆるっとした余裕のあるサイズ感で彫られていた。身体の線や、動き、歪みにも自在に対応するその編み込みの美しさが人々の目を引き、一気にポピュラーになっていった。

それら基本形が一通り出回って、こんどは編み込みの形に新しくオリジナルのアレンジを施したものがどんどん登場し始めた。その複雑化に伴ってサイズあたりの編み込み密度も高くなっていった。他の人に入っているものとはひと味違うオリジナリティを常に求められていたのだ。

同時に同じデザインでもより小さいサイズで精密に彫ることも行われていった。かつては背中全面に彫られていたようなパターンを肩に収めきる、などだ。かっこいいものをより手軽なサイズで痛みも出費も少なくという要望だ。社会的な風当たりを考えて、というのもあるだろう。

やがて編み込みの重なり部分の下になる方に立体感を出すためにシャドウをつけるブラック&グレー表現がトレンドを席巻しだし、ちょっと透けて見えるような不思議なコントラストの低い中間色画面になっていった。木目調、石材感などをテクニカルに追求したリアルなカラーワークも見かけるようになった。より凝った細工がより優れた技術であり、そしてそれが価値の証であると考える方向だ。

Tor Ola Svennevig の作品

そして先述したようなクレイジー、ボルネオ、ハイダなど他のトライバルデザインとの融合も積極的に図られた。クレイジー調ケルティックやケルティック調のボルネオなどで、さらにたとえば動物やら花やらの絵画的モチーフを表現するとかだ。これらは既存のものに他の既存の何かを掛け合わせることで新しいものを生み出すというアイデアだ。

Tor Ola Svennevig の作品

Tor Ola Svennevig の作品

どのアレンジもその一つ前のものと隣に並べて比べて見れば何かしら優れている進化のようでもあった。が、今、挙げた変化の要素群が全て同時に進行していった様子を想像ができるだろうか。単純にプラスということではなく掛け算の感じだ。

そしてそれはいつのまにか、小さなドンブリに考えられるありとあらゆる具材を全部乗せ、全ての種類のスープを混ぜ合わせたラーメンみたいな代物になっていた。そしてケルティックはタトゥーシーンから忽然と姿を消した。膨らみきった風船が割れるようにしていきなり消滅してしまったのだ。

これは80年代後半から90年代後半までの間のほんの短い時間の中での出来事だった。

大衆に開かれたマーケットの宿命

その後さらに5年ぐらい経ってからノルウェーやデンマークなどのスカンディナヴィア半島のタトゥーイストたちの作品がケルティックからネオノルディックと名前を変えて、焼け野原のツクシのようにポツポツと出てきた。これは誰もが我れ先にと乗り込むような流行ではない。トール・オーラ・スヴェンニヴィグやコリン・デールなどの数少ないスペシャリストが手がける定番化したスタイルだ。そのデザインのバランスはかつてのケルティックブームの原点と、そこにわずかに改良を加えた初期の作品群のそれだった。さらにハンドポーク(手彫り)による点描の手法を採用することで、より古代ヨーロッパを意識した活動にもなっている。

Tor Ola Svennevig の手彫り道具

ちなみにブーム最終局面の全部乗せミックススープ小盛りラーメンたちは、彫られてから5年が過ぎたこの時点で、早くもすでに何が表現されているのか判別不可能の、ただのボヤーッとしたグレーの塊と化していた。これはOD(オーヴァードーズ)だ。皮膚内でのインクの経年変化による薄れや滲み、ボヤけに、詰め込み過ぎたディテールがすべて呑み込まれてしまったのだった。

もう少しだけ複雑に。そして、もう少しだけ小さめに。この2つは現代タトゥーショップの営業における普遍の黄金律だ。ジャンルが変わっても同じ物語は何度でも繰り返されるようだ。まるでダイジェスト版のようにごく短い期間でそれらが生み出した「ケルティックの一生」を現場で体験したので、僕には今起きていることの一手先も二手先も見えるようになったのだ。終わって何が残るのかもすでに知っている。

なぜそんなたわいもない図式になるのか。それはとどのつまりお客さんたちが素人だからだということに尽きる。一人ひとりの素人の意見を尊重してカスタムメイドしていくのが現代のタトゥーだからなのだ。もちろんお客さんたちだってどんどんタトゥーが増えていくにしたがって審美眼も鍛えられるのだが、それが専門家というぐらいのレベルに到達した頃にはもう自分の身体にいい具合に空いたスペースが無くなってしまい、もうお客さんではなくなるのだ。なによりも、多くのプロのタトゥーイスト自身に入っているメチャクチャなタトゥーなんかはそのいい例で、たとえ今では一流と呼ばれるような人であっても最初はセンスなんてまったくなかったのだということを歴然と証明している。分かってきた頃にはもう手遅れ。そこがその他のアート関連の商売とは決定的に違うところで、僕らは基本的にずっと素人を相手に商売し続ける宿命にあるということだ。

タトゥーほどではないにせよ大衆の購買力がその命運を大きく握る音楽を例に考えてみると分かりやすいかと思うが、すでにブームの終わったジャンルに後から思いを馳せ、名曲を挙げるとするならば、それはだいたい最初の曲で、半ば以降の曲なんて思い出すことすら出来ないものなのだ。でも流行している最中にはそのことは決して分からない。それが大衆に開かれたマーケットの流行というものなのだ。

後の世にまで残るような納得のいく良いモノを作るのはアーティストにとっては大事なことだ。そして今日を生き残るために売れるモノを臨機応変に出すこともプロフェッショナルにとってはもちろん必須。川の流れる先が分かったのなら、そこから会心の作をジャンジャン売るための役立つ教訓でも引き出せればよかったのだが、それは当時も今も分からない。ビギナーからベテランまで、みんな座標系のどこかで折り合いを付けるしかないのかもしれない。

まあでも、とにかくあの時はそんなことを考える暇もなく目の前のニュースクールやボルネオ調ケルティックを片付けていくだけだった。

バルセロナ、アムステルダム、ベルリンに共通するもの

結局、チケット代だけでなく、次のシーズンに向けた消耗品の補充の買い物や、その他なんやかんやで、気づいたら3カ月ぐらい経っていた。ネットで買った品物が翌日には家に届くよう便利な時代ではなかったのだ。

メルカドの八百屋に大きなスイカが山積みで売られている。もう夏の真っ盛りだ。ヒマラヤ山脈でシヴァ神が僕を呼んでいる。入国スタンプの件は気になるが、壊血病にはまだかかっていないし、スペイン語もけっこうイケるようになったので、今場所の星勘定は勝ち越しだ。

空港行きのバス乗り場まで送ってきてくれた一番若い少年とハグして別れる時、彼のトートバッグに顆粒カツオ出汁の容器をそっと滑り込ませた。

アスタラビスタ アミーゴ。今日からは君がトップシェフだ。

ヨーロッパのスクワット文化は2000年代に入って衰退した。グレーゾーンの白黒をはっきりさせる法律が各地で施行されたのだ。そこに比較的寛容であったバルセロナ、アムステルダム、ベルリンは、今ではヨーロッパで住みたい都市のベスト3となり、世界中から裕福な人々が競うように集まってきてお金を落としている。その最大の魅力である文化の豊かさは、かつてスコッターだった多くのアーティストたちが創り上げたものなのだ。

タトゥーイストにしたって、錚々たる面々が実際にこの三都市のスコッター上がりだ。管理社会からしたら本当に迷惑きわまりないクソみたいな存在だが、アートはそういうところから自由に芽吹いてくるのだ。そして結果的には社会全体が潤うことになる。さしづめ、臭いのをちょっと我慢して肥やしを入れた畑には後から大輪の美しい花々が咲くようなものだ。

ひょっとしたら、今では広く知られる、バルセロナから世界に発信されたあの食の革命、分子調理学などは、あの一番若い少年あたりが立役者だったのかもしれないではないかと思っている。

ヨーロッパではケルティックだった。一方、その頃の北米では何が起きていたのかを次回は書いてみたい。

〈MULTIVERSE〉

「そこに悪意はあるのか?」いまアートに求められる戦略と狡知|小鷹拓郎インタビュー

「暮らしに浸り、暮らしから制作する」嗅覚アートが引き起こす境界革命|オルファクトリーアーティスト・MAKI UEDAインタビュー

「Floating away」精神科医・遠迫憲英と現代魔術実践家のBangi vanz Abdulのに西海岸紀行

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「REVOLUCION OF DANCE」DJ MARBOインタビュー| Spectator 2001 winter issue

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”

「私の子だからって私だけが面倒を見る必要ないよね?」 エチオピアの農村を支える基盤的コミュニズムと自治の精神|松村圭一郎インタビュー

「子どもではなく類縁関係をつくろう」サイボーグ、伴侶種、堆肥体、クトゥルー新世|ダナ・ハラウェイが次なる千年紀に向けて語る

「バッドテイスト生存戦略会議」ヌケメ×HOUXO QUE×村山悟郎