「私たちには、このどうしようもない土地に、雑多な人々をつなぎとめ、生きさせる場所が必要だ」。2020年、火災事故により存続が困難となった沖縄の旧赤線地帯・真栄原新町のアートギャラリー「PIN- UP」。再建への願いを込めて、その歩みを振り返る。

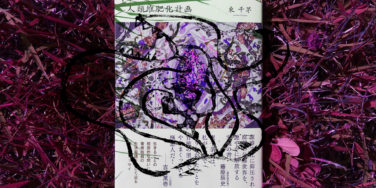

我々はなぜ畔の草を刈るように人間を刈ってはいけないのか。里山の悪を綴った『人類堆肥化計画』を巡り行われた東千茅との対話、後編。

黒い陰謀の書である。なんせ表題からして『人類堆肥化計画』である。とてもじゃないが穏やかではない。おそるおそる紐解くと、のっけからこんな言葉が綴られている。「わたしの生きる目的は、ただ悦びを得ることだけにある」。

弱冠23歳という馬嘉豪は、18歳から日本に移り住み、祖国中国への違和感や日本文化への興味から社会的なテーマを扱った作品に挑み続けている。コロナ禍にあって、中国出身の若手アーティストは何を思っているのか? ケロッピー前田が馬嘉豪に話を訊いた。

コミュニケーションのオンライン化と先端の顔認証技術は我々の「顔貌」にいかなる影響を与えるのか。後編では、近代的な理性と前近代的な村人性、バランスを具体化する薬学的視点と、断面のアウラをめぐって。

コミュニケーションのオンライン化と先端の顔認証技術は我々の「顔貌」にいかなる影響を与えるのか。中編では、他者のまなざしを模倣する「ミメーシス」を通して立ち上がってくる「顔」について考える。

大地を「教育者」と見立て、デモクラシーを「土民生活」と訳し、民衆に土の主人公たる「土民」として生きることを説いたアナキスト・石川三四郎。「土」に根ざした暮らしの中に政治的な闘争のありかを見定めた石川の「土」の思想とは何か。

アイヌとは誰のことか、どこから来て、どこへと向かうのか──芦原伸の『ラストカムイ』は、砂澤ビッキという昭和を生きたあるアイヌの足跡を丹念に追うことを通じて、かかる“厄介”な問いへと向き合った一冊だった。

コミュニケーションのオンライン化と先端の顔認証技術は我々の「顔貌」にいかなる影響を与えるのか。前回、COVID-19をめぐって行われたホーメイ歌手でアーティストの山川冬樹と美術家の村山悟郎の対談の追加収録分を公開する。