石丸元章 『危ない平成史』 #03 「20471120」を知らない子供たちへ──忘れられた裏原史|GUEST|中川正博

GONZO作家・石丸元章が異形の客人と共に平成の「危ない」歴史を語り合う。今回のテーマは1990年代“裏原宿”。ゲストは平成前期にブランド「20471120」によってシーンを席巻したパリコレデザイナー・中川正博。

平成前期のアンダーグラウンドに異形の花を咲かせたバッドテイスト・カルチャー。その立役者のひとりであるGONZO作家・石丸元章が、毎回、ひと癖もふた癖もある客人を招いて、過ぎ去りし平成の「危ない歴史」を振り返る当シリーズ。

今回のテーマは、1990年代初頭の原宿ストリートに端を発し、やがて日本中のユースを巻き込む一大ブームへと発展した“裏原宿”ファッションについて。ゲストは、百花繚乱たる当時の裏原シーンにおいてひときわの異彩を放ち、時代を先駆するアニメポップな意匠を携え、瞬く間にパリコレまで上り詰めたブランド「20471120」の代表・中川正博だ。

シーンにたしかな足跡を残した時代の寵児の名は、しかし現在、“裏原史”の文脈において語られることはほぼない。あるいは、その存在は歴史から“抹消”されているとさえ言える。石丸元章と中川正博、再会した旧友2人が、「NOWHERE」をルーツとしない、もう一つの裏原史を語った──

「20471120」原宿店

石丸 中川さん、お久しぶりですね。「20471120」の最後のショーから15年ぶり……、いやもっと。

中川 本当に久しぶりすぎて。元章さん、変わってない(笑)

石丸 中川さんもお元気で。佇まいから活力を感じる。しかも立派なアトリエをお持ちで、嬉しくなります。千葉の館山、素敵なお宅ですね。海も近くてうらやましい環境です。

中川 今はここで黙々と絵を描いてます。よかったらあとで作品も見ていってください。以前、テルアビブのサザビーズに出品された作品があって、そのシリーズを今も作ってるので。

石丸 NADiffギャラリーに展示された作品ですよね。よく覚えてます。あの松吾郎(※)は面白かった。自分は中川さんのファンですから、絵も持っていますよ。館山に越されてからは長いんですか?

※松吾郎…中川正博が2003年に行なった盆栽(松)に衣服を着せるアートプロジェクト。

中川 もう結構たちますね。子供もできたので、東京は嫌だなあと思って越しました。元章さんは今も東京ですよね?

石丸 今は東京のはずれで暮らしてます。自分は人生の要所要所をドラッグで色々としくじってるんですよね。そのたびに大切なものを失う。都心の家もそれで失いました。

中川 そこらへんのお噂はかねがね(笑)

忘れられたもう一つの裏原史

石丸 あらためてなんですが──今日は「20471120」の代表だった中川正博さんに平成のファッションの歴史、それも90年代の「裏原」についての話をお聞きしたいんです。今はファストファッションが隆盛して、というかそれが普通で、みなが同じような服を着ていることに疑問がないし、それが完全に常態化してる。しかし、平成のある時点までは、そうではなかった。ある時点までは確実に、原宿を中心として、ファッションというものがすごく実験的で、冒険的な表現価値として流通していた。多くの人が、毎シーズンどんな新しい服がリリースされるのかを楽しみしていたんですね。

中川 そういう時代でしたね。

中川正博のアトリエにて

石丸 実際、多くの若者がかなりのお金を使っていた。自分はドラッグか服です。消費を超えた価値が、ストリートの裏にあった。「裏原」という言葉は、そうした時代を象徴する言葉だと思うんです。街の裏通りが舞台で、そこを中心に時代が展開するという。しかし2019年現在──かつての「裏原」とはなんだったのか、その現象を振り返ろうとすると、ネットでは全体的な情報が掴めないんですね。一部しか記録されていない。たとえばネットで「裏原」の歴史を調べてみると、そこに書かれている歴史は、大体が藤原ヒロシさん界隈、高橋盾さんであったりNIGOさんであったりの裏原史が中心で、それが90年代の「裏原」だとされている。それは間違いではないけれど、すべてではない。でも、あとを生きている多くの人が、つまり今の若い人たちは、それがすべてだと思っている。

ところがですね、実際には同時期に同じ原宿で、それらと同じくらいかそれ以上の影響力を持ち、すごい規模と勢いでファッションシーンを席巻していたブランドがあった。その代表が中川さんの「20471120(トゥオーフォーセブンワンワントゥオー)」や、山下隆生さんの「beauty:beast」。自分はビーストも大好きで、今日のバングルはその頃のデッドストックです。だから、自分にとっての「裏原」とは、20471120(以下“20”と呼ぶ)やbeauty:beastのことだったりする。でも、先に挙げた藤原ヒロシさん界隈以外の裏原は、不当と言っていいほど語られてない。あんなに街でも、メディアでも、業界でも、ビジネスシーンでも存在感があって、ストリートを新たな色で塗り替えたと言っていい存在なのに、ネットにも本にもほとんど情報が書かれてないんです。

だから、今回はそれをきちんと伝えたい。語られていないもう一つの裏原正史を、“20”の代表だった中川正博さんの視点からお話してほしいんです。今日は着やすいものを身に着けてきましたが、たくさんの“20”のコレクションを持っていますよ。今も集めてるんです。自分では着れないレディスもふくめて。

中川 本当だ、着てらっしゃる。嬉しいですね(笑)

中川正博の近年の作品

石丸 実際、平成初期の“20”の人気はとてつもないものでしたよね。

中川 90年代はそうでしたね。その只中にいた頃は自分たちのことを客観視する余裕があまりありませんでしたけど、いま思えば、すごい状況だったなと思いますよ。

石丸 すさまじい勢いでした。中川さんとLICAさん(※)が友人同士で大阪ではじめたインディーズのブランドが、彗星のごとく原宿に煌びやかな店を出し、瞬く間にパリコレまで上り詰めて、派手なショーを展開し、メディアを席巻し、そして設立から10年と経たずに終焉を迎えた。実際、パリコレデビューはUNDERCOVERとかよりも早いですよね。作られてた洋服が面白いというにとどまらず、存在自体がセンセーショナルで、スタッフを身内で固めた組織づくりからしてドラマティックでした。今日はその辺の話を順を追って聞いていきつつ、あの頃の裏原を振り返っていきたいと思います。

※LICA……「20471120」の共同設立者。デザイナー。2008年には新ブランドZECHIAを設立。

中川 はい、なんでもお話しますよ。

ファッション業界を席巻したインディーズブーム

石丸 そもそも中川さんがデザイナーとしてデビューしたのはいつになるんです?

中川 1992年ですね。最初は大阪の南船場からで、その後、阿倍野筋の商店街に拠点を移してお店をオープンしました。まだブランド名もBELLISSIMA(ベリッシマ)の頃で、雑居ビルの一角、定借の6畳の部屋を二つ借りて、一つをショップ、もう一つを事務所にしてました。

「20471120」阿倍野店

石丸 BELLISSIMA時代、知りたいですね。自分はBELLISSIMA時代の服は持ってないんですよ。オークションにも出てこない。

中川 まあ2年くらいですからね、BELLISSIMAの活動期間は。そうそう残ってないですよ(笑)

石丸 当時の大阪には同じようにマンションの一室や雑居ビルでショップを出しているようなインディーズブランドが結構いましたか。

中川 割と多かったですよ。ジュエリーブランドのMARSさんもそうですし、僕たちのビルの隣の雑居ビルの2階にはbeauty:beastの山下くんのスタジオがありましたから。その頃はお互いによく行き来していて仕事終わりでビールなど飲みながら遊んでいました。僕たちが専門店のことや業界のことで分からないことなどあると、いつでも気さくに教えてくれる兄貴的な存在でしたね。

当時、シーラカンスというバーが南堀江にありまして、そこに若手のデザイナーたちが集まっては夜な夜なファッション談義したり遊んだりしていました。そこのオーナーでアメ村のママこと日限萬里子さんにはすごくお世話になりましたよ。何かあればいつもご飯に連れて行ってくれたり、僕が東京へ出てからも、元気がない時にママがダリとガラのビデオを送ってきたりしてくれて。「中川くんの原点やと思うから忘れたらあかんで~!」って励ましてもらったことは忘れられません。

あと同じく南堀江にあったカリガリクロージングというセレクトショップのオーナーの高間くんは凄く感覚のいいバイヤーでしたよ。当時の若手デザイナーたち、相方のLICAはじめ、ユウクミさんやSTUDY STUDY中尾さんやbeauty:beast山下くんらと、よくカリガリで集まってましたね。

石丸 青春ですね。一方、東京だと、たとえばSUPER LOVERSなどが自分は好きで、当時、ラフォーレでTOKYO No.1 SOUL SETの渡辺俊美さんがLOVERSの服を、非常に早い時期に買い付けて売っていました。自分もたくさん着ていましたね。クラブカルチャーのセンスが、ダイレクトにファッションの中に反映されるようになった初期です。若いデザイナーが自由に服を手作りして、限られたセレクトショップで売っていくという流れは、大阪も同じ感じだったんですね。トレンドとしては当時はどこらへんが主流でしたか。

中川 当時はデストロイとかグランジですよね。音楽もニルヴァーナとかのシアトル系がきてて、ボロルックが再現されたものや、縦長のシルエットが多かった気がします。世界的にはマルタン・マルジェラを中心としたベルギーのアントワープ6が影響力を持ってて、僕らもそれをかっこいいなとか思ってました。

石丸 BELLISSIMAを立ち上げるまでの流れはどんな感じだったんでしょう。若いクリエイターの中に、「ファッションブランドを立ち上げる」というのが一つの選択肢としてあったんでしょうか。ただ、中川さんはそもそもファッションの人じゃないですよね。

中川 元々は僕は絵を描いたりしてたんですよ。ファッションとの接点としては、当時、大阪でbeauty:beastの山下くんらインディーのデザイナーたちが中心になって『GATHER』っていうビジュアル誌を発行してたんですけど、僕は山下くんと仲が良かったから、『GATHER』でグラフィックや絵を描いたり、ビジュアル面のお手伝いをしてたんです。で、雑誌経由で関わってみたら、なんかファッションの世界は面白そうだなって思って。そんな時にLICAちゃんと知り合い、意気投合して、自分でもやってみようとなったんです。

「GATHER」

石丸 もとからファッションは好きだったんですか。

中川 好きでしたね。デザイナーになろうとかは思ってなかったけど、当時でいうと、ヴィヴィアン・ウエストウッドやゴルチェ、あとコム・デ・ギャルソンなんかは、普通に好きでコレクションとかを見てましたから。

石丸 なるほど。でも、特別なファッションの教育を受けているわけではない。それが修行の時代もなく、自分のブランドを立ち上げて、瞬く間に業界のトップまで上っていった。その現象、その速度感が「裏原」ですよね。

中川 速かったですね。当時はインディーズブームでしたし。それこそUNDERCOVERとかと同じ時期に東コレに出させてもらって。そこから一気に火がついた感じです。

石丸 当時は、インディーズでデビューした勢いのある新人が東京コレクションに参加して、そこから全国レベルで拡散していくというシステムがあったわけですよね。そもそもファッションにおけるインディーズブームというのはどうやって起こったんでしょう。

中川 当時、インディーでブランドをやってたようなデザイナーはみんな80年代の三宅一生さん、川久保玲さん、山本耀司さんらの活躍を見て育った世代ですよね。彼ら以前は日本のモードってなかったわけですから。ファッションの中心はパリで、パリに対して右に倣えをしてただけ。パリの真似をすることがハイスタンダードなことで、カッコいいとされていたところ、三宅さん、川久保さん、耀司さんが、そうしたものとは異なる自分たちの世界を表現して、それが世界からも認められたんです。いわば、そこで日本のモードというものが初めて確立された。僕らはその次の世代ですね。バブルも終わり混沌とした空気の中で、上の世代からの影響を受けつつも、より自由な表現を求めて、各自がインディーズブランドを立ち上げていった感じだったと思います。

石丸 つまりはキッズたちですよね。実際、90年代に当たる平成初期には、それまでの価値観を覆すようなブランドがどんどん生まれていきましたから。その中でも多分、自分は大阪系が好きなんでしょうね、“20”もbeauty:beastも大阪発だし。あと大阪には卓也エンジェルさんっていうのもいましたよね。

中川 和柄で一世風靡されましたよね。卓也エンジェルさんは僕より少しあとで、僕が東京に移ったあと大阪で活躍されてました。めちゃくちゃ売れてましたよね。

石丸 卓也さんの店は今も原宿にありますよ。でも、ハイブランドではない。キッチュな方向へ振り切ってる。海外のレイヤーがたまにとても上手に着てて、電車の中とかで見かけて驚くことがあります。ちなみに先ほど挙がったSUPER LOVERSは、去年かな、原宿の最後の店舗を閉じました。ラストの頃はローティーン向けでしたけれど。今はネットでキャラクタ―ものが買えます。

中川 詳しいなぁ、元章さん(笑)

石丸 好きなんですよね。平成のある時期──ドメスティックブランドがとても面白かったですから。海外にはこんなのないよっていうデザインのものがいっぱいあった。そして、その筆頭が“20”だった。

中川 80年代まではデザイナーがブランドを立ち上げるというのは、まずビッグメゾンやアパレルメーカーで修行して、その後に独立するっていう流れが主流だったと思うんです。でも、90年代のインディーズブームはそうじゃなく、若い子が下積みもなく、いきなりインディーズで自分が思う「面白いもの」を勝手に作って、勝手に売ってた。だから、ある意味ではデタラメだったんですよ。

石丸 デタラメ、素晴らしいですね。そこが大事なのかもしれない。それまでの、パリコレを頂点とした感覚とはまったく異なる価値観。ビッグメゾンでの修行の経験がない若者たちが、大阪や東京のマンションの一室から、それまでの常識にはないデタラメな服を世の中に放出していく。アナキーですよ。

中川 それこそ僕らなんてフリマでジャケットとかをたくさん買ってきて、それを分解しながら手探りで勉強していたくらいですからね。毛芯が違う? いや毛芯ってなに? みたいな、最初はそういうレベルでしたよ(笑)

阿倍野店の内装

「20471120」の誕生と躍進

石丸 BERRISSIMAから20471120に屋号を変更したのはいつです?

中川 94年ですね。というのも、三崎商事がBELLISSIMA名義の商標を持ってたらしくて、僕らがコレクションを大阪で重ねて名前が売れてきた頃に電話がかかってきたんですよ。まあ、その名前を使うんであればそれなりのあれを……っていう話ですね。なんか抜け道はないかなと調べたんですが、難しくて。で、もう名前を変えちゃおうってなったんです。

石丸 売れた名前をパッと変えちゃうというのも、なにやってんだいったい!みたいなね。だいたい20471120て数字だし、どう読むのかわからない。由来についても、噂が色々ありましたよね。中川さんが2047年11月20日に何かが起こるという啓示を受けて、その名前にしたんだ、とか。

中川 実際のところそんな感じでした。ウトウトしてる時にハッとその数字の並びが浮かんだんです。なんか言葉って意味が強いじゃないですか。その点、数字の羅列っていうのは未規定なところがあるし、年号にすることでモチベーションもそこに向かいやすいかなと思って。だから、この名前にしました。仲間たちとはよく、その日にすごい面白いショーをして、そのあと乾杯しようねって話してましたね。

石丸 それは2047年に実現するんでしょう。

中川 そのつもりでいますよ(笑)

石丸 いいですね(笑)。まあ、こうして“20”が誕生したわけだけど、そこからはすぐに東京に進出した感じです?

中川 そうですね。大阪でショーを見てくれた人が東京のショーに誘ってくれて、それで95年に東コレに出て、自然な流れでそうなりましたね。

「20471120」神宮前店(1995年オープン)

石丸 大阪のプライドみたいなものってありましたか。東京には負けられない。みたいな対抗意識とか。

中川 持っている人はいましたけど、僕らにはなかったですね。逆に東京への憧れも特にはなかったんですけど。

石丸 自分の印象だと、“20”って中川さんとLICAちゃんと、LICAちゃんのお兄さんが中心で動かしているブランドで、すなわち、身内感の強いブランドだったんですよね。中川さんの弟も参加していたりして、すでに大きな資金を動かしているアパレルなのに、会社って感じがぜんぜんしなかった。兄弟でやってる家族経営の自営業みたいな感じ。だから東京に“20”が進出してきたときは、大阪の阿倍野の店がポーンと東京にやってきたって印象が強かったんです。実際、並んでるアイテムも独特で、東京では不思議な感じのするものばかりでしたし。毛皮のチャップスとかね。今でも冬に着ます。

中川 ありましたねぇ。元章さん似合いますもんね、うちの服(笑)

「20471120」チームの仕事風景

石丸 本来、“20”の服ってモデル系のファッショニスタが着る服なんですよ。あるいは全盛期のIZAMの服とかもほぼ全部“20”でしたよね。彼がテレビで“20”をバンバン着たことはアンビバレンツな効果をもたらして、ファッションマニアは「テレビでIZAMが着てた服」として“20”から離れてったりもした。いっぽう自分は、“20”の強烈な、他にないイメージ、ファッションの常識から外れたインパクト、かつハイブランドならではの高級な値段が好きでファンになりました。同じように受け止めた多くの人達から、当時の“20”は絶大な支持を得たわけです。最初の東京の店舗は、たしか神宮前でしたよね。

中川 そうです。20坪くらいの店で、表参道からキラー通りへ抜ける通りで、かつてロイホがあったあたりです。クリストファーネメスの店も近くにありましたね。

神宮前店の内装

石丸 一等地ですよ。そこに、若い二人のデザイナーが自分たちだけで路面店を出した。大阪での成功で得たお金で展開したんですか。

中川 そうですね。阿倍野に出していた店がショーの後は割と人気になったのもありまして。ビルの大家さんには大変お世話になりました。

石丸 まだネットがなかった時代です。人気や知名度の獲得は、口コミベースだったんでしょうか。

中川 口コミと、やはり雑誌ですよね。最初は大阪の『SAVVY』『meats』という雑誌で紹介していただいて。『SAVVY』『meats』の編集長だった楢崎さんは東京へ出てからも“20”チーム公私ともに大変お世話になりました。あと『カジカジ』という雑誌では毎月僕のページを作って頂いたりもして、それらローカルメディアの影響力が地元大阪で人気を得ていく上では欠かせなかったと思います。

その後に全国誌からも取材が来るようになりました。『流行通信』、『装苑』、あと『STREET』とか。特に『STREET』ではまだ無名だったにも関わらず編集長の青木さんが別冊でパリデザイナーの特集ページに“20”を起用してくれて、その影響力はかなり大きかったと思います。

「STREET」の編集長だった青木正一が1997年に創刊した「FRUiTS」。創刊号に「20471120」のインタビュー記事が掲載されている(画像は復刻版)

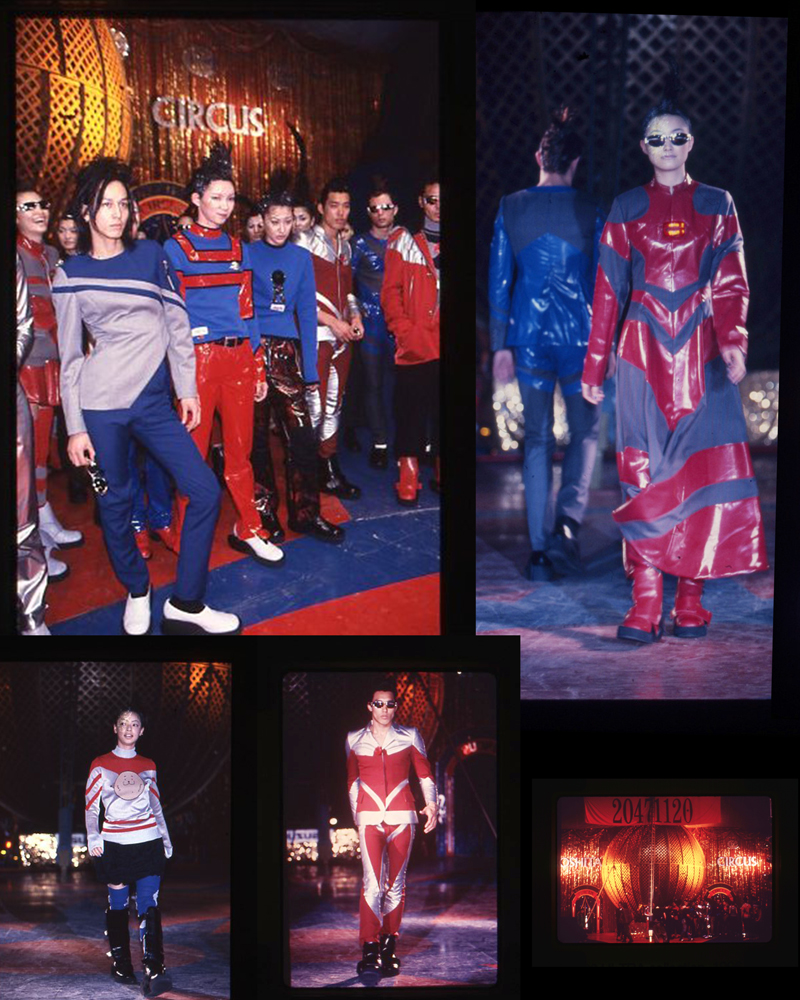

石丸 人気の獲得の仕方も、当時のファッションブランドはロックバンドの存在感に近かった印象がありますね。まず口コミ、そして雑誌で「凄いブランドがあるぞ」と取り上げられる。中川さんは露出も多く、実際ロックスターのようでした。さらに“20”はショーが大規模で奇抜だった。それまでのファッションショーの文脈とは明らかに一線を画した展開をしてましたね。

中川 ネットがなかった頃は、自分たちのブランドの世界観をショップやショーでアピールするしかなかったんですよね。特にうちはショーに重きをおいてました。モデルに洋服を着せてランウェイを歩かせる、それだけじゃつまらないと思って、きちんとテーマとコンセプトを作って、それを伝えるためにはどういう舞台装置が必要か、というところからブレストを始め、会場はこう、音楽はこう、と総合的に作っていってましたね。

石丸 “20”の最初のショーはどこだったんです?

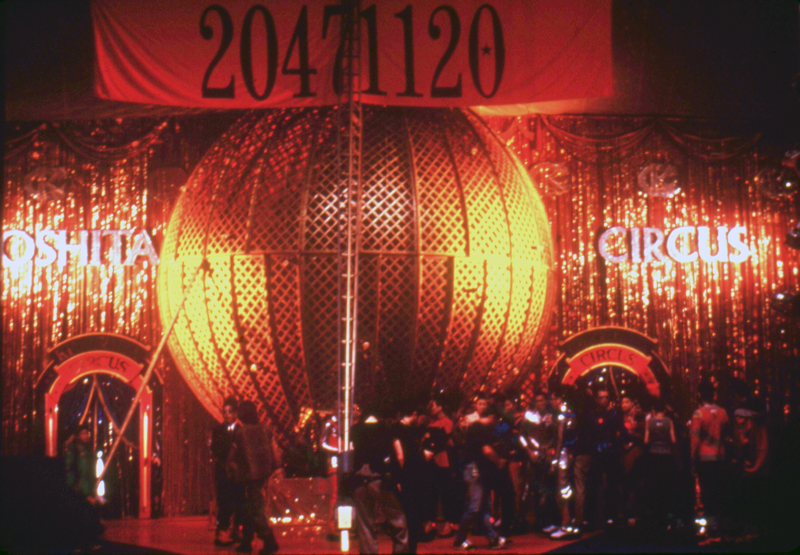

中川 最初は阿倍野の店の近くのゴルフ場を借り切ってやりましたね。その後、東京では日比谷公会堂の前にテントを立ててやったのが初めてで、4回目くらいのショーの時に木下サーカスとコラボさせてもらいました。

阿倍野時代のショー

石丸 ファッションショーをサーカスと一緒にやるとか、もうファッションに関心がなくても「え! なにそれ」「どんな服を見せるんだ?」ってなる。

中川 “20”の服って着ていける場所が少ないんですよね。かなり個性的でしたから。でも、だからと言ってデイリーユースに適したデザインにしようってなるかといえば、それは違う。じゃあどうするかってなった時に、自分たちが作る服を着ていける場もまた自分たちで作ればいいじゃないか、となったんです。そして、その場所というのがショーだったんです。

石丸 自分たちの社交界を作ったんですよね。その発想で、ファッションエンターテイメントショーにまで仕上げてしまった。そんなこと誰も考えたことなかったし、できなかった。木下サーカスとのショーはいつのことですか。

中川 96年ですね。

石丸 取り扱い店舗もどんどん増えていった頃でね。

中川 そうですね。最盛期では100店舗くらいまで増えましたから。直営もインショップを入れれば6店舗まで増えましたね。

石丸 100店舗って! その渦中にいるときはどんな感覚だったんですか。おそらくその過程で、中川さんは“お金”という感覚がなくなってると思うんです。思ったら何でも買える。示している数字に意味がない──という感覚。

中川 大阪にいた頃は月々の支払いが大変だとか思ってましたけど、東京に来た頃にはもうお金の感覚はほとんどなくなってたかもしれません。とはいえ、ブランドが前進している、成功しているという実感は、店舗数こそ拡大していても湧きづらいんですよね。ステップアップをはっきりと感じたのは、それこそ木下サーカスのショーの時です。

木下サーカスとのショー

今も覚えています。あのショー、前代未聞ということもあり、本当にお客さん来てくれるのかな、と直前まで不安だったんですよ。ファッションショーなのにチケット制で、売れなかったら大赤字になっちゃいますし。で、ショーの開始前に不安になって舞台裏の袖から会場を覗きにいったんですよ。そしたら会場中がものすごいたくさんの人で埋め尽くされてて、熱気もすごくて。それを目の当たりにした時に、自分たちは今すごいことをやってるんだな、責任あることをやらせてもらえてるんだって、初めて感じたんです。こんなにファンの人がいてくれたんやって、感動しましたね。

木下サーカスとのコラボレーションで行ったウルトラマンショー

石丸 ファッションショーのチケットが一般に売り出されるということ自体──今はガールズコレクションとかあるけれども、当時はなかった。エンタメとしてのファッションショーは、日本で中川さんが始めたと言ってもいい。チケットはとにかく入手困難。バックヤードに行くと人気芸能人が、むしろファッション業界の人達の中で小さくなってた。

そもそも、ファッションショーって、普通は特別な顧客の人やプレスだけが呼んでもらって、いわばほぼ業界関係者だけでランウェイを見るというのが通例でしょう。でも“20”のショーに集まってるのはチケットを買って着飾ったファンたち。なんなんだ、この空間は! という。服と客とデザインとテンションが一体化していて、そんなものを見せられるとは──当時、大変驚きました。

中川 ありがとうございます。それは結構言われましたね。僕らはショーを業界の内輪に向けてやってなかったですから。

石丸 中川さんとLICAちゃん、彼女もまた天才ですけれども、お二人とも自然体でそれをやっていましたよ。実に自由に見えた。でも本来そんなショーは、ファッション業界の常識においてはありえないことだったわけですよね。だってそれは、業界のシステムに対する明らかなカウンターだったんだから。

「20471120」の共同デザイナー・LICA

中川 僕が洋服をきちんと勉強してきたファッション畑の人間ではなかったのが大きいかもしれないですね。洋服のシルエットや素材やディテイルだけで勝負する、みたいな気負いがなかった。この一着の服に自分の全ての思いを込めるというような意識がまるでなかったんです。もちろん服ありきでモノづくりはするのですが、もっとトータルでの演出をいつも考えてましたね。そういうところでは外れてたのかもしれないですよね。

石丸 「一着の服に自分の全ての思いを込めるというような意識がまるでなかった」──なるほど。一方で、モデルとかは超一流を起用してましたでしょ。東コレって、当時、一般的には日本人のモデルが多くて、身長でいうと170中盤くらいまでですね。でも、“20”は外人モデルで身長も180以上で、それも世界級。ショー全体は、ファンがチケットを買って集うエンターテイメントなんだけど、使ってるモデルは群を抜いたトップモデル。そのギャップがなあ……シビレた! 当時の自分の奥さんも出てたりしてたんだけど。

中川 OKA-CHANGさんですね(笑)、素晴らしいモデルさんでした。モデル選びに関して言うと、レディースとメンズで自分の中の基準が違いましたね。僕にとって、メンズは自分が着るのでリアルクローズ志向が割と強かったんです。現実に生きていて、こんな靴が欲しいなとか、そういうところから出発していたので。一方、レディースはもっとキャンバス的というか、クリスタルチックに考えてたんです。一個の面白いキャンバスがあって、そこに毎シーズン自分のアイディアをぶつけていく感じ。その上でキャンバスの形状をあまり日本のリアリズムで縛りたくなかったのかもしれません(笑)

クールジャパンの先駆的存在

石丸 あらためて聞きますけど、パリコレ進出はいつでしたっけ。

中川 97年ですね。

「20471120」パリコレクション参加

石丸 大阪で初めてブランドを立ち上げた92年から、つまりインディーズでのデビューから、5年。本当にあっという間ですよね。他にも尖ったショーをいっぱいやってました。

中川 浅草の花やしきでもやりましたね。怪獣の被り物から何から全てデザインして。

花やしきのショー

石丸 わたくし、その時の怪獣ブーツを持ってますよ。その後、買い増しまでして2足。

中川 ああ、ゴツゴツブーツですか?

20471120の“怪獣ブーツ”(石丸元章所蔵)

石丸 そう。数年前にレッドブル本社制作のファッション番組に取材されたことがあったんですけど、そのときも“20”の怪獣ブーツを履いていきました。番組はLAのデザイナーをナビゲータに、世界の服を取材するというもので、当時、自分は『BLUE’S MAGAZINE』という土木カルチャー雑誌を作っていたことから、「日本の土木建築現場の幅の広い“TOBIパンツ”は何?」みたいな取材をうけたんです。で、“カセヤマ”という岡山の鳶ブランドを着ていったんですけど、ただ、足元が普通に作業靴じゃつまらないと思ったんで、“20”の怪獣ブーツをニッカポッカに合わせた。そしたら、そのデザイナーはブーツの方が気になっちゃって、「なんなんだ、それは!?」と(笑)。ちなみに腰にヘルメットぶら下げながらも、ブラウスはbeauty:beastを着ていきましたね。

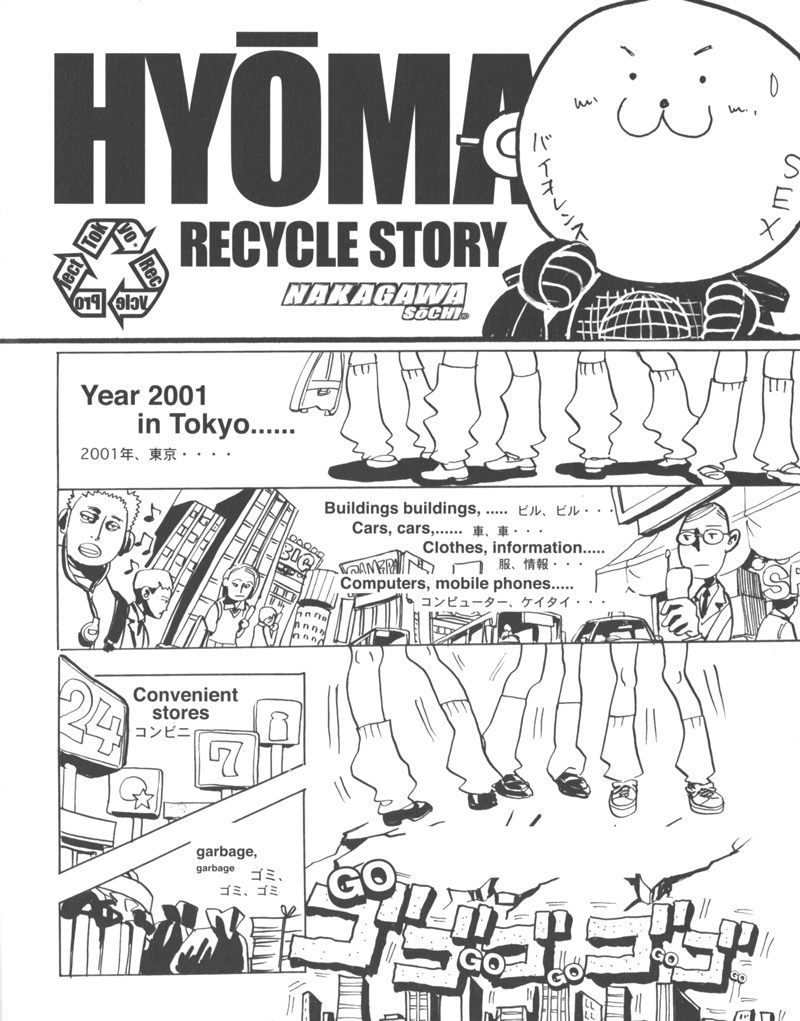

中川 元章さんの着こなしはおしゃれだなあ(笑)。でも外国人の方はえてして“20”のアイテムのなかでもそういうキワモノ系のアイテムが好きなんですよ。ヒョーマくんも海外人気がありましたし。

石丸 ヒョーマくんは“かわいい”ですよね。でもかわいいだけじゃない。ちょっと造詣が狂っていてきもいんです。そこがいい。“20”ってハイブランドだったわけですよね。Tシャツは2万円から、ブラウスは5万円、10万円する。靴だって10万円以上。つまりヴィヴィアンと同じ価格帯だった。その後は発展的に、ヒョーマくんをメインにした買いやすい価格帯のラインも展開してましたが、当初のヴィヴィアンの価格帯でポップなアニメ的なキャラクターを服にプリントするということ自体が、当時としては考えられないことでした。ヒョーマくんというキャラクターはいつ誕生したんですか。

中川 木下サーカスとのコラボでウルトラマンのショーをやろうとなった時に、それまでのランウェイショーではできなかった、もっと好き勝手なことをしたいなと思って。それでキャラクターを使ってみるのは面白いんじゃないかとなり、ヒョーマくんを登場させたんです。実はもともとは僕が学生の頃から描いていたキャラクターだったんです。その頃はまだ名前は決まってなかったけど。

石丸 子供っぽいキャラなんだけど、異様な顔をしている。左頬にSEX、右頬にバイオレンスって描いてあってね。

ヒョーマくん(T-Shirt)

中川 そうそう。今でこそ世の中はキャラクターの服だらけですけど、当時はそんなことなかったですから、珍しがられましたね。とはいえ、僕も“20”の最初の2、3年はいわゆる“モードっぽい感じ”を意識はしてたんですよ。東京ではこれがいいのよみたいなことをいうプロデューサーもいたりして、僕も若かったし、まあそうなのかなくらいに思ってやってた。でも、なんか面白くなくて。だって自分では絵にキャラクターとかをいっぱい描いてきたわけです。だったら、それをもう服に貼っつけちゃった方が面白いんじゃないのって。当時、僕は携帯にキティちゃんのストラップとかを大量にぶら下げるのも好きだったんです。普段からキャラグッズを使ってるのに、自分のブランドで使わないというのはおかしいなって。

石丸 中川さんのファッションって面白かったの。デザイナーはこういう興味の持ち方をして、その興味をこういう風に日常の装飾に持ち込んでいくのか──と、そうした部分においても注目されてました。ストラップをジャラジャラ付けるのとかってシノラー以降は一般的に認知されたけど、それよりも以前の話ですね。まだ、そういうジャンルもなかった頃。

中川 なかったですね。東京に出てきた頃からそうでしたから。そのせいか“20”は「お子ちゃまブランド」と言われることもありましたよ。自分らはモードのつもりだったし、コレクションブランドなんだって言ってやってたんですが、一部からはまるで相手にされませんでしたね(笑)

石丸 今でこそ原宿発の「カワイイ」文化が確立されてますけど、カワイイがファッションになりえるという文脈がまだ認知されてなかったわけですね。中川さんは自分の服を「カワイイ」とくくってはいなかったけれども、その感覚をモードにした先駆者であることはまちがいない。それゆえ“20”が提案する服に対しては、批判や否定も非常に多かった。いわゆる、わかりやすい形での“ファッション通”のコモンセンスを無視してデザインされているんですよね。手の込んだ高価格帯のハイブランドに、アニメポップなキャラクターを持ち込むなんて、ありえないとされてたんですから。ちなみに、それは村上隆さんが、現代アートの世界でアニメポップな作品で大成功を収めるよりも前の話ですよ。

中川 その後、村上さんがアートの方で駆け上がっていかれたんで、今でこそキャラクター文化はクールジャパンの筆頭みたいなになってますけど、当時はまだ「なにこれ?」の人が多かったです。だから「広告批評」の東京POPという特集や、著書「スーパーフラット」の中で村上さんに取り上げて頂いたことは“20”にとって影響が大きかったと思います。

ヒョーマくん(illustration)

石丸 先駆的でしたから。それが意味するのは、“20”=中川正博が早かったと言いうだけではなくて、当時の裏原が世界のセンスをリードしていたんだ、とも言いえると思います。何度も言うようですが──村上隆さんが現代美術家として大きく世界でブレイクする以前に、同じことを、モードの世界でやっていたわけですよ。ある種の、時代的な直観だったんでしょう。そして当然のように、中川さんはその後ファッションから現代美術の世界へと居場所を移してゆく……今になって振り返ると、なるほど、時代の必然を感じます。

中川 そういえば一度、村上さんの埼玉のアトリエに一緒に行きましたよね。バーベキューパーティーに誘われて。

石丸 ははは。Mr.(ミスター)とかもいて。

中川 そこにいた人みんな元章さんのことを知ってて、なんなら一番有名人が元章さんで。「おお、石丸元章が来た」みたいにざわざわーってなってたのを覚えてます(笑)

石丸 その頃、『SPEED』が読まれていましたからね。あの本を書いた狂ったジャンキーが来たぞ、みたいな。当時、ドラッグとファッションは近かったのかな。一方、中川さんはFXに乗ってきてね。村上さんの埼玉のファクトリーも華やかでした。自分は、その頃に手に入れたヒョーマくんのリングを今もつけてるんですよ。

中川 あはは、本当だ。

石丸 これは中川さんから頂いたものなんですが、じつは6年前に一度紛失してるんですよ。その頃パウダーで混乱した生活をしていて、錯乱のなかで失くしてしまって。ものすごく落胆した。指輪は失くしたらもう二度と出てきませんから。で、失くしてから二年くらい経って、それでもどうしても同じものが欲しくてネットで探したら、同じデザインのユーズドが一個だけ出てました。歪みがあると但し書きがついていて。誰かの歪みが入っているリングはちょっと微妙だけど、写真を見てやっぱり欲しかったから買って……、届いたのを指に通して驚いた。ピタッと来る。歪み、傷、どこからどう見ても……。それ、かつて失くした自分のだったんですよ!

中川 すごい、帰ってきたんですね(笑)

石丸 びっくりして、すぐに売ってたユーズドのブランドショップへ連絡して調べてもらったら、どうやら卸元が大阪のマーケットで買い付けたようだ、と。そこから先は、どう巡ってきたのかは分からなかった。でも東京でなくしたリングが、4年後に大阪から戻ってきた。以来、いつもつけてるんです(笑)

ヒョーマくんのリングとヒョーマくん

90年代“裏原”のダークサイド

石丸 当時、“20”には芸能人も多く来てましたよね。特に原宿に移動してからは、吉川ひなのとIZAMのカップルだったり。

中川 よくいらっしゃってましたね。

石丸 原宿一等地の地上3階建のビルが丸々“20”でね。さらに地下はバーになってた。自分も行きましたよ。全盛期の広末涼子がいたり、トップモデルがいたり。恐れ多くて。

原宿店の内装

中川 元章さんはうちのスタッフを可愛がってくれてましたよね。

石丸 御船くんとか、懐かしい。マヌカンの双子の男の子とか有名でした。ところで、あの当時、“20”は同時期に裏原エリアで活躍していた他のブランドとは横のつながりはあったんですか。 UNDERCOVERやNUMBER (N)INE、NEIGHBORHOODとか。

中川 僕らはなかったですね。さっきも話したようにbeauty:beastとは仲良くしてましたけど。やっぱり関西系は関西系みたいなところがあったのかもしれないですね。意識はしてなかったですけど(笑)

石丸 藤原ヒロシさん達とは距離感があったんですね。エリアは一緒なのに。

中川 あまりお会いする機会がなくて……。大阪からやってきてワチャワチャやっててうるさいなあって感じだったのかもしれません(笑)

石丸 面白いですね。そもそも「裏原」系って言葉はいつくらいから言われだしたんだろう。

中川 95年くらいじゃないですかね。僕もそこらへんはぼんやりしてます。自分たちが何系という意識はまるでなかったけど、雑誌とかで裏原系特集みたいなのが組まれると大抵“20”の名前もそこに入ったりしてて、「あ、そうなんだ」って思ってた感じです。

石丸 雑誌が作ったマーケット用語かもしれないですね。でも、それが大きく話題になってビッグマネーが動くマーケットになったことで、これはよく言われてましたが、裏原周辺には、反社会的勢力にまつわる黒い噂も多かった。ヤクザを資金源としたヤカラが、若い才能に出資してショップやブランドを持たせている──というような話。

中川 ああ、いっぱい聞きましたね、そういう噂はたくさんありました。

石丸 当時のファッション業界て、クラブ界隈と距離が近かったじゃないですか。たとえば高橋盾さんだって元々は大貫憲章さんの近くにいた人で、東京セックスピストルズというバンドをやってた。クラブ界隈というのは、センス自慢の不良のたまり場でもあって、ある人はデザイナーになり、ある人はセレクトショップをやり、ある人はイラストを描いて、カメラマンやライターになる人もいる。そしてある一部は、ヤカラになるんですよね。これは一つの街の成り行きの結実であって、遊ぶことが好きなセンス自慢の不良、そういう若者が、センスをビジネスの武器にしながら不良=反社会勢力の道で育っていくということは、当然ありえる。

中川 まあ、色々あったとしてもおかしくはないと思いますよ(笑)

石丸 ははは。断言はせずに、ぼかしましょう。まあ、すごく意地悪な言い方をすれば1500円のTシャツにロゴをプリントしたら2万円になっちゃうのがアパレルの世界です。衣料品が縁日の露店で売られていた時代もあって、どっかちょっと服を売るという商売には香具師的な部分が歴史的にもある。中川さんのところには、そういうヤカラは近寄ってこなかったですか?

中川 そういうお話が持ち込まれたことはありましたね。自分は出資をしてる、裏原のあれもこれも自分が出資したんだ、君にも出資するから一緒にやらないか? みたいな。丁重にお断りさせていただきましたけど。まあ、名古屋系の方でしたね(笑)

石丸 名古屋! ……ふ、ふふ、恐怖のトップブランドですね。まあ、あれだけ目立って活躍していた“20”ですから、いろんな話が入ってきたでしょうね。

中川 そうですね。「本当ですか?」みたいな話が次から次に。たとえば、新しくできる路面店舗に出資すれば売り上げの何パーセントをお支払いします、みたいなお話とか。もう自分では何がまともで何がそうじゃないかを判断できないんで、とにかく全てを断るっていうスタンスでやってました。

石丸 “20”はライセンスもやらなかったんですか。

中川 “20”としてはライセンス契約は全てお断りするっていう風にLICAちゃんたちともあらかじめ決めてあったんですよ。あまり好きになれなくて。それをやってしまったら自分たちが作りたい世界観から離れてしまう気がして。ただ、のちにヒョーマくんだけは香港の企業とライセンス結びましたけど。

石丸 なるほどねえ。たしかに“20”には企業っぽさがなかったですよ。一等地にビル構えてるのに、ビジネスしてる運営サイドのにおいがぜんぜんしなかった。パリコレに出る頃になっても、外部からプロを入れたりせずに経営は初期メンバーでやってたと聞いていますが。

中川 従業員自体は50人くらいになってましたけど、基本は最初の3人のままでしたね。

当時の仕事風景

石丸 中川さんと、LICAさんと、LICAさんのお兄さんですね。大手資本から、傘下にならないかとか、声はかからなかったんですか。ファッションブランドは、そうしたM&Aで成長しているビジネスモデルです。

中川 そういう話はありました。ただ、それをやってしまったら全然違うものになっちゃいますからね。

「20471120」解散の真相

石丸 その後、平成も中盤に入り2000年が近づくにつれ、マーケットは徐々に変化していったんじゃないですか。ユニクロも登場してくる。いつからかな。

中川 どうだっただろう。90年代後半ですよね。フリースがすごい流行りました。2000年くらいにその流行を受けてうちではユニクロのフリースから作ったユニクローンっていうドレスを作ってますから。ユニクロにスポンサーになってくれってお願いしてみたもののダメって言われましたけど(笑)

石丸 自分は、2000年代に入ったくらいから、裏原の在り方の変化と時を同じくして、中川さん個人も変わっていったような気がしてます。モードの最前線からは身を引いていってる印象がありました。現代アートへ傾倒していって、どこかファッションというものに飽きちゃったのかな、と見てましたが。

中川 飽きたということはないですよ。今でもファッションは好きですから。ただ、99年頃に一気に疲れがきてしまったんです。東京に来てからの日々が忙しすぎて、仕事が終わって家に帰っても、自分がどうしてそこに住むことになったのかが分からない、いろいろなことが思い出せなくなってしまって。部屋中には買ったのに開けてない商品などが山積みになっていて、でも帰ってきたら疲れてるからすぐに寝ちゃって、で、朝になったらまた仕事に向かう、の繰り返し。ある日、はって気づいたら、記憶喪失みたいになってたんです。部屋に溢れてるモノたちをどこでいつ買ったのかさえ、まるで思い出せない。でも、そこで立ち止まって、それぞれのモノに向き合う時間はない。だって、次のコレクションのために急いで新しいモノを作らなきゃいけないんですから。でも、なんのために? 自分が一体何をやっているのかが完全に見えなくなってしまって、それで少し休みを取ることにしたんです。

1999年当時

石丸 99年っていうと、パリコレから2年。“20”の立ち上げから5年。年号的にも節目ではありますよね。

中川 そう。で、休みながら、部屋に散らばった無数のモノたちの整理をしていたんです。そしたら、徐々に記憶が戻ってきました。あ、これはあの時に買ったやつだ、あ、これは誰々にもらったものだ、あ、これはお袋がハワイ土産でくれたアロハシャツだ、と。そうして部屋で埋もれてたモノと向き合っているうちに、過去に目を向けることって大事なんだなって気づいたんです。

それは自分個人の問題ではあったんだけど、もしかしたら東京という街自体、いや世界中のビッグシティにも言えることなんじゃないか、あるいは消費社会そのものが僕みたいな健忘症状態に陥ってるんじゃないかとも思えて。ファッションに限らず、なんでも次のモデル、次のモデルと進み続けるけど、あまりにもその速度が速すぎて、モノと人から生まれる物語や記憶が埋もれて消え去っていく。思い出に着眼する時間がない。それはまずいんじゃないかって思ったんです。

たしかにブランニューは気持ちいいんですよ。ただ、その生産の速度、消費の速度と、自分の心の速度がズレてくると、おかしくなっちゃう。それで東京リサイクルプロジェクトを始めることにしたんです。次のコレクションは自分を含む関係者、デザイナーやバイヤーたちのクローゼットに眠ってる思い出の古い衣服を素材にして服を作ってみよう、と。記憶や思い出を最新のコレクションの服にしてみよう、と。

東京リサイクルプロジェクトの制作風景

石丸 なるほど。新聞とか一般誌とかでも随分と取り上げられたプロジェクトでしたね。今から考えると、これもまた先駆的です。それこそ2000年代の後半くらいからは「エコファッション」という言葉もマーケット用語として耳にするようになったし、今ではミニマリズムとかも流行ってますけど、99年~00年のファッション業界は、どんどん新しいものを作ろうという勢いが残る時代でした。リサイクル、リプロダクト、これを単に古着としてじゃなく、コレクションとしてやる──アイディアも面白いし、そうして提案された服自体も面白かった。最初は“20”としてやったんですよね。

中川 最初の3回くらいはそうですね。そこからは僕個人のプロジェクトとしてリサイクルプロジェクトを続けていった感じです。

東京リサイクルプロジェクトの制作風景

石丸 “20”は、インディ発でビジネスを展開して、表現的にも経済的にも大成功し、一方で最後までインディーバンドみたいだったブランドで、そこが特異でした。あるいは、それこそが裏原だった。そして、だからこそ、デザイナー“個人”が消耗しちゃったんじゃないかなとも思う。

モードがシーズンことに絶え間なく更新していくというのは、ある意味、産業としてはそれ以前からずっとそうだったわけですよね。そしてそれに対応していくのがブランドという組織システム。つまり、デザイナーが調子悪くなっても維持できる、ビジネスとしての生産システムです。一方で──“20”はそういうビジネスとしての生産システムを作らなかった。仲間内のバンドみたいな形で始めて、バンドのまんま巨大化して、全速力で走って、やめた。

中川 本当にバンド的でしたね。実は僕がリサイクルを始める前に、LICAちゃんが潰れかけたこともあったんです。それで、もう解散しようって言ったこともありました。社員も増えて、責務みたいなものばかりが増すばかりで、本当に自分たちがやりたいものからズレてきているのを二人ともすごく感じてて。

石丸 企業って、成長と持続が目的なんですよね。でも、それは服を作る、服を通して世界観を表現するという行為の目的とは言えない。そもそもが、20代の若い子=中川さんとLICAちゃんたちが、面白いことをやりたくて始めたプロジェクトなわけで。なんていうのかな、渦中にも感じていたことですが、“20”物語は映画的だったんです。LICAちゃん兄妹と中川さんの3人が大阪から出てきて、大成功を収めて、そして消えていった。すごく90年代的なんですよね。

中川 2003年に天王洲アイルでショーをやったのが“20”の最後でした。ショーのあと、みんなで話して解散を決めたんです。僕の意識もリサイクルや現代アートの方に向かっていたし、シーンの状況もファストファッションの到来で変わっていたし。それに“20”の規模もすでに小さくなっていましたから。何より次のコレクションに向けてのモチベーションが僕もLICAちゃんも下がってたんです。そもそも、僕は多分、ファッションと思ってファッションをやってなかったんですよ。ただショーアップそのものを追求していたのかもしれない。だから、未練はなかったですね。

石丸 その、ラストショーのプレスキットの文章を書いたのは自分です。翻訳してくれたのが、坂本美雨さんでね。

「20471120」のスタッフたちと

なぜあの時代の“裏原”はあれほどに熱を帯びたのか

石丸 その後、ファッション業界のありかたは様変わりしました。ファストファッションの流行もそうだし、ウェブ化によって通販で服を買うことが一般化していった。中川さんはこうした変化をどう見てますか。

中川 僕はちょうどウェブ時代が到来する手前で業界を離れているから現場的なことは言えないけど、服を選ぶ基準はきっと変わったんでしょうね。素材の質感であったり、ブランドの世界観であったりとかよりも、買いやすさみたいな販路におけるコントロールが強くなっているように感じます。ただ、今後それがどうなるのかな、というのは楽しみに思ってますけどね。

ただ、僕たちの時代みたいにあるブランドがすごい求心力を持つようなことってもうそうは起こらないとも思います。ちょうど“20”をやってた時期って、ポケベルがでて、携帯電話がでて、インターネットが始まりと、情報化、多様化の黎明期だった。僕は当時から今後はますますファッションの細分化が進んでいくんだろうなと思ってたんです。そして、それは受け入れるしかないことなんですよね。

「Untitled」中川正博/1990

2004年にリトルモアブックスから出版された作品集『中川正博』

石丸 “20”が終わった2003年は、mixiが登場する前年で、つまり本格的なネット時代がやってくるちょうど直前なんですよね。多分、そのせいで今日話したような歴史が失われているんだろうなと思います。実際、驚くことに「20471120」にはwikipediaがないんですよ! 平成の前半というのはネットの端境期でもあって、だから意外にも書かれてない史実が多いんですよね。昭和については、紙の本に書かれていてアーカイヴになってる。一方、SNS以降の歴史はネット上にログとして残ってる。しかし──そこには裂け目となる10年くらいがあって、それが“20”が、中川正博さんが、大活躍していた時期なんですよ。しかし、当時の“20”を中心に起こったユースカルチャーのうねりは、忘れられちゃいけないものですよ。あんなショーをやるブランドはもう二度と出てこないかもしれないんですから。

中川 ありがとうございます。たしかに、ショーやショップ、つまり“現場”というものにはエネルギーがあるし、エネルギーを感じられるんですよね。だから、記憶に残り続ける。ネット通販は便利なんだけど、そこでは記憶に残るものを作ることが難しいとは思います。互いのエネルギーが交信しないですから。

石丸 交信ってヒョーマくんのテーマでしたよね、そう言えば(笑)

中川 そうです。代々木体育館でショーをやった時は、ジョーダンズさんに出ていただいて、お客さんみんなで交信してヒョーマくんを呼び込もう、みたいなことをやりました。エネルギーのステージを洋服を通じて一つあげることで新しい人種になるんだ、みたいな(笑)

「HYOMA RECYCLE STORY」

石丸 覚えてます。代々木体育館が超満員で、楽屋へ行ったらファッション好きで知られる芸能人がズラリ、みたいな感じでした。“20”に限った話じゃなく、ファッションというものに対する世の中全体の期待値が高かったんだろうな、あの時代は。今もファッショニスタはいて、頑張ってハイブランドの服を着ている子はいる。けど、あの当時に比べたら少ない。今は文化服装学院の学生でも、普通の服を着てる子もいる。ただ、逆を言えば、あの時代の裏原が、なんであんなにも熱く盛り上がることができたのか、不思議ですよね。

中川 あの時代、世の中の色々な速度が瞬間的にちょうど噛み合っていたんだと思います。生産の速度、更新の速度、多様化の速度、消費の速度。その点、今は完全に情報過多ですよね。僕の部屋が90年代の終わりにもので溢れかえってしまったのと同じ状態。ファッションでも音楽でもなんでも、人がある対象に情熱を注ぐために適切な速度感っていうものがある気がするんです。今はその速度が速すぎて、一つに情熱を注ぐ前に、あれもこれもって違う情報が入ってきてしまって、気づけばどれも記憶に残っていない、みたいになってしまいがちでしょう。一枚の服や、あるブランドの世界観に感動して立ち止まって、その余韻を噛み締める時間があんまりないというか。

石丸 たしかにそうですね。すべてが速くて、ドラッグにだってどっぷり沈み込める余裕がない。それだけで終わってしまう。色々なものに目を配っていると、それだけで時間が過ぎてしまう。90年代もさまざまなブランドは登場してましたけど、ネットとは違って足使って見にいけるショップには限界がありました。おのずと立ち止まらざるを得なかった。

中川 実はドメスティックブランドは今の方が少ないんですよね。でも、今は一年間で作られる洋服の総量が半端じゃないことになってる。洋服の使い捨てが進んでるってことです。さらに言えば、今はウェアリングという行為がボディに向かっていってる。ワークアウトで鍛えたり、タトゥーを入れたり、そういう方向が強い。そうなると服はもうサブアイテムです。ただ、やがてテクノロジーが進んでいけば、そのボディさえ、きっといらなくなるんです。バーチャルとリアルの境界線はまだ維持されてますけど、それがなくなった時にファッションってどうなるのか。もしかしたらすごい面白い変化を遂げるかもしれない。映画『ブレードランナー』の最後に鳩を逃すシーンがあるじゃないですか。あの時がもう間近に来てるのかなと、半ば期待しつつ、半ば切なさも感じています(笑)

石丸 あるいは、それが2047年の11月20日だったりして。そして、その時、“20”が復活するのかも。

中川 そうなったら面白いですね(笑)。その時は是非一緒に乾杯してください。

石丸 もちろん。生きていたら。

中川正博 なかがわ・まさひろ/1967年、滋賀県生まれ。ファッションデザイナー、現代美術家。92年、デザイナーのLICAと共に「20471120」を設立。97年にパリコレクションに参加。その後、現代美術家として村上隆「SUPER FLAT展」をはじめ様々なアート展に参加。

Text by Yosuke Tsuji

〈MULTIVERSE〉

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「REVOLUCION OF DANCE」DJ MARBOインタビュー| Spectator 2001 winter issue

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”