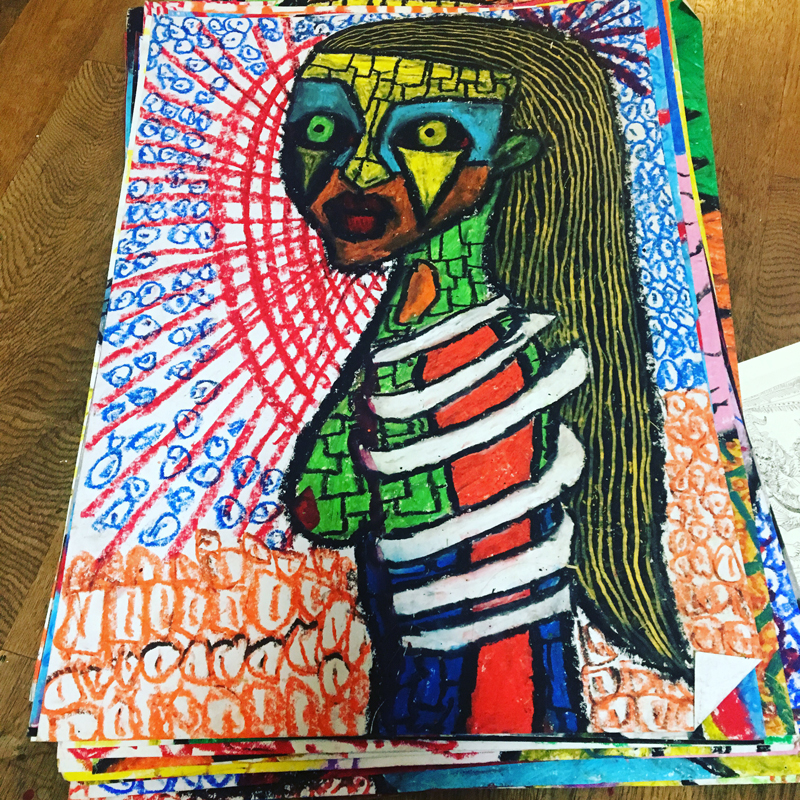

吉山森花 『だけど私はカフカのような人間です』 第三回《絵》について

沖縄県恩納村に生きるアーティスト・吉山森花のフォト・エッセイ。第三回は《絵》について。絵を描くことのたやすさ、そして、絵を語ることの難しさをめぐって。

気づいたら絵を描いていた。いつから描き始めたのか分からないくらい小さな時から、絵を描くことが習慣になっていた。一番古い記憶は、おそらく3、4歳頃のものだと思う。実家の壁に大きく絵を描いてしまい、母親に叱られ、泣きながらその絵を消したことを、ぼんやりと覚えている。

兎にも角にも、毎日絵を描いていた。それも性的な絵を描いていた。連載第一回にも書いたと思うが、私は変わった子供だった。幼稚園の頃にはすでに性に対してとても興味があり、それも男性ではなく女性の裸限定で興味があり、女性の身体や女性と男性の性行為の様子などを絵に描いては破り捨てるということを繰り返していた。

なぜその時すでに(漠然とではあったが)性行為について知っていたのかと言うと、誰が買ってきたのか、私の家の本棚に「どこから赤ちゃんが来るのか」ということについて細かく描かれた絵本があったからだ。

モチーフこそ変わっていたけれど、小学生の頃までは、私の絵はよく褒められていた。全体としてはまだまだ雑だけど細かすぎるくらいに細部がきちんと描き込まれている、と褒められたこともあった。

しかし、中学生に上がると、今度は一転して先生たちに「気持ち悪い」と貶されることが多くなった。思春期で、多感になりすぎていた私は、大人に腹をたてるたびに、自分が死んでいる様子や、人に殺されている様子を絵に描いて、それを大人に見せるという悪趣味なことをしていたのだ。なるほど、気持ち悪いと言われても仕方ないな、と今になってみれば思う。だけど、中学生の頃の私は大人をとてつもなく憎んでいたので、お前らクソみたいな大人のせいで私は自分が死んでいる様子を描かなくてはならないんだ! と全ての原因を大人になすりつけて、またそれを疑うこともなかった。

グラフィティーが好きになったのは中学二年生くらいの時だった。お姉ちゃんに観せてもらった『WILD STYLE』や『バスキア』などの映画に影響を受けたのだ。

当時、『バスキア』のある一つのシーンに強烈な共感を抱いたことを今でも覚えている。それはニューヨークの街並みに立ったバスキアが空を見上げると、その空が波になり、さらにその波の上をサーファーがサーフィンしているというシーンで、その映像を見た時に、このバスキアという人は私と同じ種類の人だったんだな、と思った。

グラフィティーによって私の中にあった絵に対する固定概念は崩れ、私は一層、絵の素晴らしさに魅せられていった。高校生になると一人で近所の壁にタギングをし、こっそり満足感を得ていたこともあった。やがて高校生活も終わりに近づいた頃になると、グラフィティ・ライターの友達などもでき、夜中に仲間とタギングしたりボムしたりして遊ぶことが、当時の私の唯一の心の救いだった。

いつの日からか、画家になりたいと思うようになっていた。だけど、私の両親は教員で、周りの親戚達も公務員、教頭先生、警察官など堅い立場の人間が多く、画家になりたいという私の夢が受け入れられることはなかった。

でも私には、表現者となり人間の心を動かさなければいけないのだ、と小学生の頃から抱いてきた確信があった。だから、誰にいくら反対されても、画家になる以外の選択肢は考えらられなかった。その後、周りからの冷たい意見に心が折れそうになったこともあったけど、なぜか私は絶対に絵をやめることができず、30歳になった今でも絵を描き続けている。

……と、ここまで書いてきて今思っているのは、絵について書くのは難しすぎる、ということだ。文章にすることがこんなに難しいと思ったのは初めてかもしれない。安っぽいことは書きたくないけど、どうしても言葉にすると安っぽく聞こえてしまう。私にとって絵とは価値をつけることができないくらいの存在なんだと、こうして絵について書こうとしたことで、あらためて気づかされている。

そもそも、私は自分の絵をあまり人に見せたくない。人に見せなければ評価もされず売れることもなく生活もできないだろうが、私は上手い下手で絵の価値を計る人間に私の絵を観せて、私の絵が汚されるのがとてつもなく嫌なのだ。本当のところ、売るのだって嫌だ。それなのに人に絵を売ったり見せたりしているのは、きっと自分が幼い頃から感じている使命感のためなんだと思う……ほら、やっぱり安っぽくなる。

絵も写真も感じるものだ。私はそう思う。観た瞬間、有無を言わさず感動させるモノこそが本当のアートだと私は勝手に思っていて、私はそういうものを今後作らなければいけない。自惚れている、高飛車だ、と思われても仕方ないが、私は自分の力の30パーセントもまだ出せていなくて、今後自分が死ぬまでに90パーセントまで出せるのか不安しかない。

ということで、絵について言えることは私には本当にない。私は絵を学んだことも教わったこともないし、自分の絵に対する感覚を言葉にすると安っぽくなりすぎて吐き気がしてしまう。人は好きに絵を描けばいいし好きに観賞したらいいし、好きに売り買いしたらいいと思う。

別に投げやりになっているのではなく、自分のボキャブラリーの乏しさに苛立ちを感じるとともに、言葉にすることによって絵が汚れていくような恐怖心に似た気持ちを覚えるのだ。

絵は自然界に在るもの、私はそう思うなぁ。

〈MULTIVERSE〉

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「REVOLUCION OF DANCE」DJ MARBOインタビュー| Spectator 2001 winter issue

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”