神本秀爾 『History Hunters ラスタファーライの実践』 #01 レゲエとの出会い/初めてのキングストン

文化人類学者・神本秀爾によるジャマイカ・レゲエの旅。ラスタファーライの歴史と実践を追う。

(文化)人類学者と名乗ることが多い。それは文化人類学の論文で博士号をもらったからだ。研究の対象はラスタファリアン(以下ラスタ)だった。ラスタとは何かということについて最初から説明するとそれだけで時間がかかるので、とりあえずは手短な説明にとどめておきたい。1930年代以降、ジャマイカ黒人たちがキリスト教を再解釈して新しく作った宗教をラスタファーライ(ラスタファリ運動)、その実践者をラスタと呼んでいる。さしあたってはこれを覚えておいて欲しい。

自分もラスタなのかとよく聞かれるが、ラスタではないと答えている。ただ、大学3回生から4回生のときには、ラスタになりたいという願望がとても強かった。しかし、この、「なる」とか「なりたい」とは何なのだろうか。狩猟採集民を研究する人類学者に狩猟採集民なんですか?と聞くことはないだろう。女性を研究する人類学者に女性なんですか?と聞くともないだろう。それにも関わらず、ラスタを研究してきたと言うと、人はラスタなん(になったん)ですか?と聞きたくなるようだ。そうなる理由のひとつは、狩猟採集民や女性といったカテゴリーのような不変的(に見える)ものと比べて、ラスタは可変的なアイデンティティだと捉えられているからだと思う。それを踏まえて自分を説明すると、ラスタ的なものの見方はある程度わかっているけれど、人類学者(これも可変的)としてのアイデンティティの方に重きを置いているという感じだろうか。

この連載は、ラスタ的な世界観やアイデンティティのあり方について、具体例を出しながら多くのことを書いていく予定だが、その際に彼らの世界観やアイデンティティのあり方を説明する用語として、マルチ・グラフト(multi-graft)という言葉を使っていきたい。マルチ・グラフトとは、複数の植物をひとつの木の枝や幹に接ぐ、多品種接ぎを指す園芸(藝)用語に由来している。枝や幹にまつわるこの用語は、実は、アフリカ系ディアスポラについて論じたギルロイの根(roots)と経路(routes)という同音異義語を意識している。ただ、その細かなニュアンスなどを含め、詳しく説明するのはもう少し先のことになる。場合によってはマルチ・グラフテッド(multi-grafted)とかマルチ・グラフティング(multi-grafting)と使い分けてもいいかもしれない。

話を戻そう。連載を始めるに際して、そもそも、なぜ、自分がラスタを対象とした人類学的研究をすることになったのか、ラスタはどのように自分の人生に関わってきたのか、ということも説明しておいた方がいいだろう。誰から頼まれたわけでもなく、長いあいだ関わってきたのには、それなりの理由がある。

この連載はラスタに興味があって基本的な知識を知りたい人にはもちろん、すでに自分なりのラスタ像を持つ人にとっても刺激的なものになることを期待している。ラスタも人類学も知らなかった人が、それらを面白い世界だと思ってくれるともっと嬉しい。それでは最初に、僕とラスタの出会いから始めたい。

僕がラスタの存在を知ったのは2001年、京都市内の大学の3回生の時だった。少し前にマイティ・クラウンがワールド・クラッシュで優勝して、三木道山やMINMIがメジャー・シーンで注目を集めるようになっていた。自分がラスタに興味を惹かれるようになったきっかけは、当時仲の良かった友達がレゲエを好きだったこと(日本でレゲエというときには、ややこしいけれどダンスホールも含む)、ゼミのときにラスタの話をした同級生がいたこと、なんかが直接的なものだった。

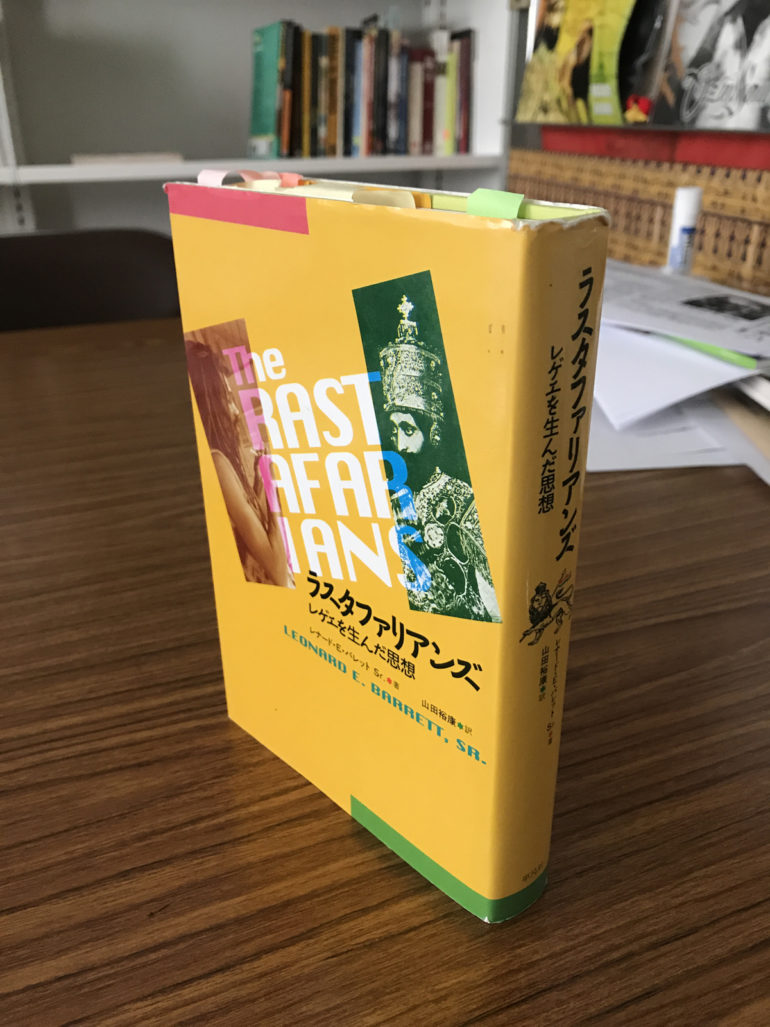

なぜレゲエを通じてラスタに接近することがあるかというと、1970年代に流行したレゲエはラスタファーライのメッセージにあふれていて、レゲエのスーパー・スター、ボブ・マーリイもラスタのひとりだったからだ。当時の彼女が編集してくれたMDにMorgan HeritageのTake Up Your Crossが入っていて、彼らのビジュアルを知ったときにとても魅力的に見えたのを覚えている。その一方で、ゼミの同級生が図書館から借りて持っていた、ラスタ研究の古典になっているレナード・バレットの『ラスタファリアンズ-レゲエを生んだ思想』(1996)は原書が古いこともあって、使われている写真も古く、とっつきにくかった。同じように、定番だということでボブ・マーリイのライブ盤なども聴いたけれど、音数が少なくてつまらない、というのが素直な感想だった。要は、2000年頃にいい感じで受け入れられていたラスタ像が自分の感覚とマッチしたということだろう。

2001年頃に購入したバレットの著書

ラスタを面白いと思いはじめたあと、バレットの本以外では、鈴木慎一郎さんの『レゲエ・トレイン-ディアスポラの響き』(2000)やイヴォンヌ・ゴールドソンの『パトワ語ハンドブック-ジャマイカ語を話そう』(1998)を買った。『ロッカーズ』はDVDではなくVHSのバージョンを買った気がする。ルーツ・レゲエで一番自分に合ったのは、Prince Lincoln & the Royal RassesのHumanityというアルバムで、京都の繁華街、河原町通りのBAL(当時)の地下のヴァージン・メガストアで買った。ジャケットに惹かれてAugustus PabloのValley of Jehosaphatも一緒に買った気がする。当時の京都にはKetteとStrictly Vibesというラスタ系のグッズも置いているショップがあったので、ちょくちょく通って、服を買ったり話を聞いたりしていた。Vibesは街中から少し離れた北山というエリアの通りに面した店だったから良かったけど、Ketteは階段の狭いビルの3階にあったので、最初入るときはちょっと緊張した。

僕がラスタに魅了されたポイントは、多くの人と同じだと思う。例えばバビロン、ザイオンという言葉。よく知られているように、ジャマイカ黒人のほとんどは奴隷制期に西アフリカとか中央アフリカから運び込まれた奴隷の子孫である。ラスタたちは、彼らが、思想的にも経済的にも政治的にも搾取されてきた世界をバビロンと呼んで批判し、彼らが救世主(であり神)と見なすハイレ・セラシエが暮らしたエチオピア(あるいはアフリカ大陸)を天国のような空間、ザイオンと呼んでいる、というものだ。この二分法にもとづいた世界の見取り図はとても新鮮だった。ワイルドでかっこよく見えていたドレッド・ロックスが聖書に由来しているということや、彼らが自然回帰を志向しているという説明なども、ラディカルでかっこよく見えた。こうして少しずつ、確実にラスタにハマる道を進んでいっていたのだが、知れば知るほど知りたいこと、分からないことが出てきた。当時のインターネット環境はいまと比べるととても脆弱で、手に入った雑誌や本、CDのライナーノーツから知識を得ても、ラスタの世界を身近に感じるのには限界があった。

同じ頃、結果的に僕を研究に導いたとても大きな出会いがあった。それは、フランスの文芸評論家、ロラン・バルトの『物語の構造分析』(1979)という本との出会いだった。大学の再履修の授業で読まされたその本は、僕がラスタに惹かれた理由を説明するための言葉を与えてくれた。

その言葉は「作者の死」というもので、簡単に言うと、物語の作者を作品の絶対的な解釈者の座から引きずりおろし、作品間の関係に焦点をずらしたり、読み手の解釈の重要性を強調したりする概念だった。その言葉が自分に刺さった理由は、僕は中学生の頃からやたらと自分の主張を表現したいところがあったものの、その手段をうまく見つけられないままだったことと関係している。卒業論文(制作)が必修の中学に通っていたので、原稿用紙180枚分の小説を書いた。他には、オリジナルの曲を作って、いまは大阪で医者をやっている友達とバンドで演奏したり(明らかにその友達の方が狂気をそなえていて圧倒された)、自分が中心となって作品をアレンジして録音したりしていた。当時の僕にとって小説や音楽というのは、自分の主張や伝えたいことを受け手に届けるためのメディアという存在だった。

そんなモチベーションから生まれる僕の作品のクオリティは、小説や音楽自体に熱意のある人のものとは比べようもなかった。細々と音楽は続けていたものの、それがその先何につながるかも分からないような時に出会った「作者の死」というアイデアは、聴いてもらいたいくせに解釈の方向も指定したいというような、わがままな僕を葬り去ってくれるものだった。「作者は絶対的な解釈者ではない」「人はあなたが期待するように作品を理解しないものだ」、といったメッセージは、僕の肩の力を抜いてくれた。

そこから一転して僕は解釈者にも興味を持つようになった。僕にとってのラスタの魅力の源泉はそこにあった。聖書を期待されるように読まないだけでなく、自分たちに都合の良いように再解釈して集団を形成してきたタフさと図々しさは輝いて見えた。

思い返すと当時の僕のはまり方は異常で、たしか『BURST HIGH』で見た、リー・ペリーの自宅前の写真か何かで、ラスタ・カラーで塗り分けられた大きな石が並べられていたのに憧れて、近所で大量に石を拾ってきて、スプレーを使ってラスタ・カラーに塗りまくったりしていた。部屋の玄関口に敷き詰めたりしていた気もする。それ以外にはアフリカを象ったネックレスをしたり、タムを被ったり、原付にステッカーを貼りまくったりしていた。

ラスタにはまりはじめた頃の筆者

僕なりに自分の実存と関わるような切実さを抱えてラスタにはまっていったので、概説書を読んで知識を増やしても、ラスタと会ったことのある日本人の話を聞いても、まったく物足りなかった。ただ、ラスタを追求していくことで自分が開ける地平がある予感はしていた。ただ、どうして良いのかわからなかったので、2001年の11月の後半、同級生の友だちを誘って1週間ほどキングストンに行った。9.11のあとで、アメリカのセキュリティはとても厳しかった。宿泊先は決めていなかったので、イミグレーションで紹介された、ボブ・マーリイ博物館の裏にあるB&Bに宿泊した。

初めてのキングストンは衝撃だった。それは、「思っていたほど刺激的じゃない」という意味で。ハーフ・ウェイ・ツリーのショッピング・モールで売られている服はダサいのに高いし、適当に入った店で食べる中華は値段も味も王将にかなわないし、お土産で頼まれていたミックス・テープを探してもほとんどミックスCDで中身まで薄っぺらく見えたし、何よりキングストンで最初に爆音で聞いたのは、レゲエではなくて、1月前に出たばかりのマイケル・ジャクソンのアルバム、Invincibleの曲だった。

ラスタカラーのシューレースに替えた靴を履いて行った

僕が期待していたのは、いかにもジャマイカというような景色なりアイテムだった。なにより、僕にとってのジャマイカはラスタのいるジャマイカだったので、思ったほどラスタがいないことに、がっかりした。とはいえ、1週間ほどの限られたジャマイカ滞在はそれなりに楽しかった。ラスタからセラシエのポスターを買ったり(いまは大学の研究室の机に張っている)、ボブ・マーリイ博物館に行ったり、ジャマイカ風のお土産を買ったりした。ジャマイカに興味を持ち始めて間もなかったので、どんなダンスがレギュラーであっているとか、どうやってそこに遊びに行けばいいとか、そういうことは知らず、レゲエ好きが経験するジャマイカらしい楽しみ方には触れず仕舞いだった。

そんな中途半端なジャマイカ滞在を経て僕は京都に帰った。友だちにお土産を配ったり、ジャマイカの話をしたりするのはとても楽しかった。結局、当時の僕にとってジャマイカはザイオンのようなものだった。

〈MULTIVERSE〉

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「REVOLUCION OF DANCE」DJ MARBOインタビュー| Spectator 2001 winter issue

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”