PlasticBoys 『夢には従わなければならない それは正夢だからだ』 #06 セカンド・サマー・オブ・ラブ革命前夜──1987年、BarnzelyによるiDの表紙は予言と化した

伝説のゲイクラブ「PlasticBoys」の入り口の扉の、三角形の絵の下には、こう書かれていた。“夢には従わなければならない それは正夢だからだ”

✴︎✴︎✴︎

伝説のゲイクラブ、

『PlasticBoys』の入り口の扉の、

三角形の絵の下には、こう書かれていた。

夢には従わなければならない それは正夢だからだ

✴︎✴︎✴︎

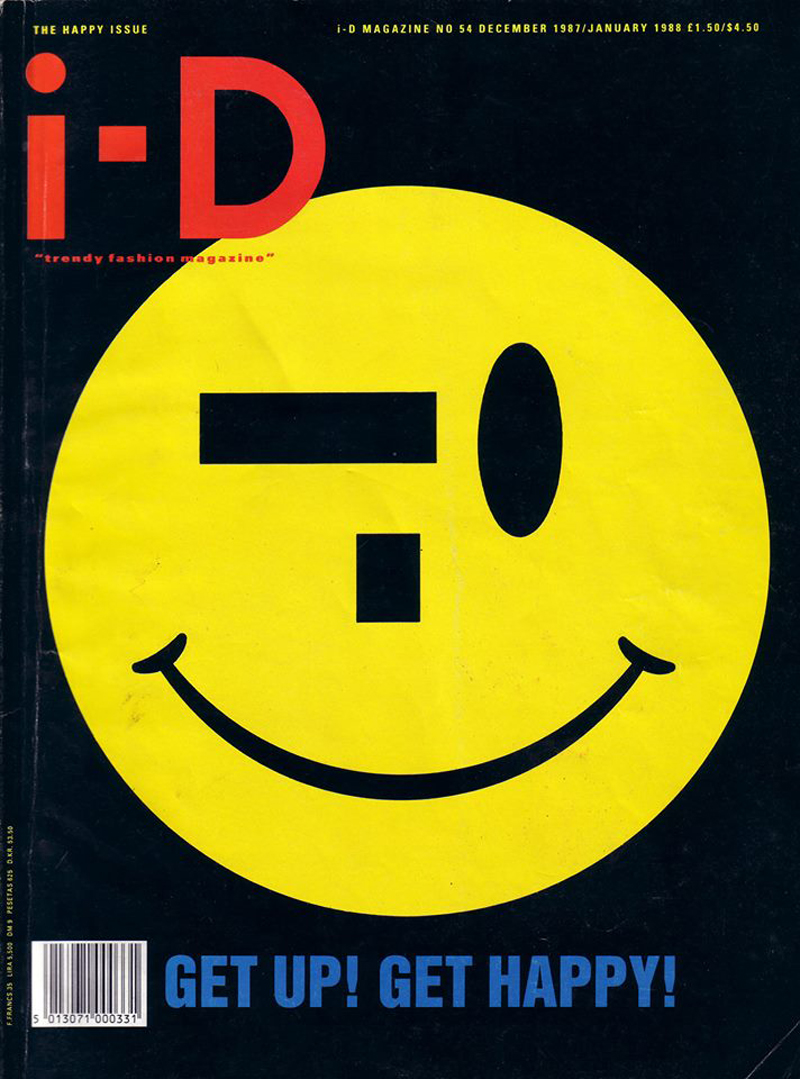

i-D Magazine No 54 December 1987 January 1988 issue.

Front cover designed by Peter Barnzley Armitage.

Nobody could imagine “The Second Summer of Love” movement at this point.

1988年イギリスのセカンド・サマー・オブ・ラブ・ムーヴメントを予言したかのようなi-Dマガジン1987年12月1988年1月合併号のスマイリーEのフロントカバー表紙デザインは、バーンズリー氏。

iD Magazine掲載の、1987年のHermes、CHANEL No5 、ブートレグTシャツとBarnzley氏(左から二人目、中央から右へ順に、Nelee Hooper from The Wild Bunch、Miles from The Wild Bunch、Dave Dorrell from Mars)

DJ Marbo着用のブートレグGucci Tシャツは、Barnzley氏による1987年製

Malcolm McLarenデザインのSeditionariesのムスリムTシャツに、Barnzley氏がプリントしたCHANEL No.5(ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館に展示)

Malcolm McLarenデザインのバッファローコート着用のBarnzley氏、1993年ロンドンはソーホーのAcupunctureショップにて

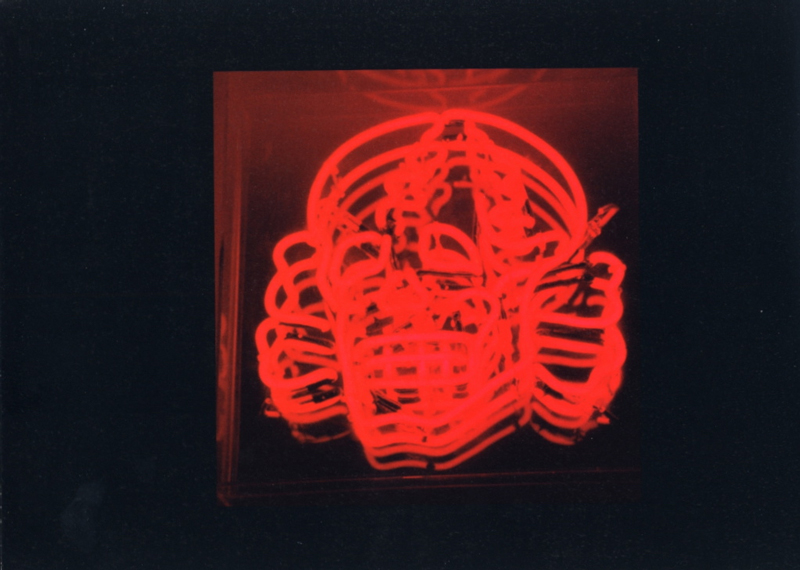

Neon Nazi Skull,Zoltar the Magnificent,Soho London

Zolter the Maginificentによるナチス・スカルのネオンアート

Ex US President Ronald Reagan Maskman is wearing “Your Dad loves Nigerian Cock” T-shirts,by Zoltar the Magnificent. Zoltar the Magnificentによる、元アメリカ合衆国大統領ロナルドレーガンのマスクマン着用の「お前の親父はナイジェリア男の巨根を愛してやまない」のメッセージTシャツ。

Malcolm McLarenの文脈を引き継ぐBarnzley氏のZolte

✴︎✴︎✴︎

1988年、イギリスのセカンド・サマー・オブ・ラブ・ムーヴメントは、春からブレイクして、夏にはイギリス全土の社会現象となった。実は、その到来を予言していたかのような一冊の雑誌が存在する。i-Dマガジン1987年12月1988年1月合併号である。

表紙のスマイリーフェイスのアートワークの製作時期は1987年11月。デザインは、当時i-Dのスタイリストであり、CHANEL No.5(ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館に展示)、Hermes、GucciのブートレグTシャツを1987年にイギリスと日本で流行らせたバーンズリー氏だ。

当時、Hermes、Gucciは全くトレンディーではなく、死んでいた。これらのNYヒップホップ的文脈のブートレグTシャツは、本家によってブートレグされて2018年にリリースされている。マルコム・マクラーレンの文脈を引き継ぐバーンズリー氏は1993年にAcupuncture、1997年にLowrider London、2002年にZolter the Maginificient、2007年にA Child of Jago、2015年にThunders UK、2018年にWemblex、2019年に .wave Instituteなどに携わった「生きるロンドン・ストリートカルチャー」。彼は日本との交流も深く、数多くのコラボレーションが1987年から今もなお続いている。

バーンズリー氏がi-Dマガジンの表紙にスマイリーフェイスのアートワークを採用した背景には、MDMA通称エクスタシーの流行がある。バーンズリー氏は言う。エクスタシーは1987年のイギリスでは合法であり、ダンスミュージックとの親和性が高く、服用すると多幸感で笑顔になることから、スマイリーフェイスを採用したと。GET UP! GET HAPPY!(目覚めよ、幸せを掴め)のコピーも当時、不景気の真っ最中にあったイギリスの開き直りの合言葉であった。このエクスタシーと開き直りのアティチュードが、のちのクール・ブリテン(クール・ジャパンのお手本)となり、どん底であった経済を金融立国として立て直したのだ。

1987年のロンドンの不景気ぶりを表す一例がある。スマートフォンが存在しなかった当時、主な連絡手段は固定電話だった。にも関わらず、ロンドンのど真ん中ソーホーの地下鉄ピカデリサーカスの駅の公衆電話は10台のうち、いつも8台は故障していた。それほど、国全体が不景気だったのだ。そして、地下鉄は実質無料だった。切符の検査係りがチェックせず、機能していないので無賃乗車し放題だったのだ。夜中はナイトバスが50ペンス=125円で乗れた。不景気でお金が無くても交通の自由があったのである。

当時のロンドンのクラブシーンの最先端は、 1979年のニューウェーブ、ニューロマンティック のBLITZ CLUB(Blue Blue Rondo Ala TurkのChris Sallivanが主催)の流れを引き継ぐゲイクラブであった。そこでもマルコム・マクラーレンの文脈は脈々と引き継がれていた。すなわち、パンク、ニューウェーブ、ニューロマンティック がミックスされたスタイルであり、音楽は最先端のハウスミュージックで引っ張るだけ引っ張る我慢大会をして、やがて我慢が限界に達したところでダンスクラッシクスでフロアを大爆発させるというものだった。世界中のトップデザイナー(ジョン・ガリアーノ、ジャンポール・ゴルチェ、アレキサンダーマックイーン、ヴィヴィアンウエストウッドなど当時の世界のトップデザイナー大勢)、ミュージシャン達(当時のMTVに出ているイギリスのミュージシャン大勢)が、そこに訪れインスピレーションを得ていた。集う人々はみな極度音楽的なドレスアップをしていた。

それが1988年の春に突如、革命のごとくすべてが変わった。ドレスアップからドレスダウンへ。オーバーサイズのTシャツに、蛍光プリントでエクスタシーの頭文字のEを引用したアシッドハウス ・ファッションだ。スニーカー、ニューヒッピー、ドレスダウンでアシッドハウスとバレアリックで踊りまくりの大津波。そして、クラブや、不景気のため廃墟と化した工場や会社の大きなサイズのオフィス、ウェアハウスに大勢の人々が押し寄せた。こんな大転換が起ころうとは、スマイリーフェイスのアートワークが表紙のi-Dが発売された1987年の12月には誰も予測不可能だった。

しかし、革命前の兆候はすでに起こっていたのだ。当時のハウスミュージックはダンスに特化した反復フレーズの音楽であり、人々はその音楽に合わせて反復運動、つまりダンスをする。反復運動は脳内のセロトニンを生む。セロトニンはうつ病の特効薬だ。人々は朝までダンスして、うつ抜けしていたのだ。それまでのイギリスは極度個人主義であり、それが深刻なうつ状態を生んでいた。しかし、エクスタシーとハウスミュージックとダンスは、極度個人主義によるうつ状態から人々を解放し、さらに、人種、階級、ジェンダーの境界をも超越させたのである。

ハウスミュージックはシカゴの黒人ゲイクラブThe Ware-houseから始まった。彼らはイギリスのニューウェーブから影響を受けて、売れ残って安価で購入したROLANDのリズムマシーンやアシッドベースラインマシーンやシンセサイザーで彼らの間で人気のあったダンスクラシックスのフレーズを反復したシンプルな曲を作った。正確に言えば、それ以上の高度なことは当時の彼らの力量と製作環境と予算では不可能だった。その反復の音楽は、それが流されていたクラブThe Warehouseの名から、やがてハウスと呼ばれるようになり、そして、彼らはそれらのハウスミュージックを再生レコード工場で安価なコストでプレスした。

それらはすぐにイギリスに輸入された。そして、イギリスのダンスフロアで人気のあるものだけがライセンス契約され、イギリス盤として、世界中に輸出された。いわば、イギリス人は開発費ゼロで、センスだけで経済を生むこと成功した。無から有を生むとは、まさにこのことだ。

そして、1988年にハウスミュージックとエクスタシーがもたらしたドレスアップからドレスダウンへの変化は、大勢の人々に門戸を開くことになる。アシッドハウスがプレイされるクラブでは、平日なのに、21時に満員でドアを閉めるような事態も多発した。さらに、不景気のため廃墟と化した工場や会社の大きなサイズのオフィスビル、そして倉庫・ウェアハウスに大勢の人々が押し寄せた。インターネットの無い時代、パイレーツラジオ、つまり放送免許の無い海賊放送でDJがプレイし、そこでウェアハウスパーティーの情報を流したのだ。情報をキャッチした人々は車に友人と相乗りし、連れ添って移動する。夜中に郊外の田舎へと向かう高速道路は毎日のように大渋滞を起こした(イギリスの高速道路は無料)。廃墟と化した郊外のウェアハウスに、突如、何千人もの人々が集い、朝まで汗だくでダンスしていたのだ。

ある日、DJ HARVEYがパイレーツラジオのスタジオでプレイするというので一緒に行ったときのこと。そこは廃墟と化した大きなオフィスビルだった。パイレーツラジオのスタッフが迎え入れてくれたが、スタジオに行くまでの道のりがまた凄かった。有刺鉄線がジャングルのように張り巡らされていて、何重ものドアがあり、簡単にはスタジオまでたどり着けないのだ。たとえ、当局の取り締まりが察知しても、内部に侵入するまでに時間がかかる。センサーと見張りで当局を絶えず監視し、もしもの場合はサッと逃げるのだ。

✴︎✴︎✴︎

PlasticBoys 〈夢には従わなければならない それは正夢だからだ〉 2018 acrylic on paper. 150×112cm

✴︎✴︎✴︎

〈MULTIVERSE〉

「リアルポリアモリーとはなにか?」幌村菜生と考える“21世紀的な共同体”の可能性

「REVOLUCION OF DANCE」DJ MARBOインタビュー| Spectator 2001 winter issue

「僕たちは多文化主義から多自然主義へと向かわなければならない」奥野克巳に訊く“人類学の静かなる革命”