亜鶴 『SUICIDE COMPLEX』 #01 僕にとって現実とは約1.7㎡の《皮膚》である

タトゥー、身体改造、ボディビル、異性装……絶えざる変容の動態に生きるオイルペインター亜鶴の、数奇なるスキンヒストリー。「僕にとって現実とは約1.7㎡の“皮膚”である」。

《SUICIDE COMPLEX》

眼の前には錠剤が2錠。

青の錠剤を選ぶと元の世界へ戻り、赤の錠剤を選んだならば本当の現実を見られる。

どちらを選ぶべきか。

果たして、物語の主人公は赤の錠剤を選択する。

「Welcome to the “Real” World」

映画『MATRIX』にてモーフィアスがネオに放ったセリフである。

しかし、そこでいうところの「”Real” World」、つまり、現実とは一体何だろうか。その答えはたくさんあるに違いない。しかし、僕ならばこう答える。

現実、それは「皮膚」である。

人間の皮膚の平均的表面積は約1.7㎡程である。これはおよそ畳1枚分。人はこの面積内でしか世界と触れることが出来ず、かつその面積によって絶望的に世界を分断している。

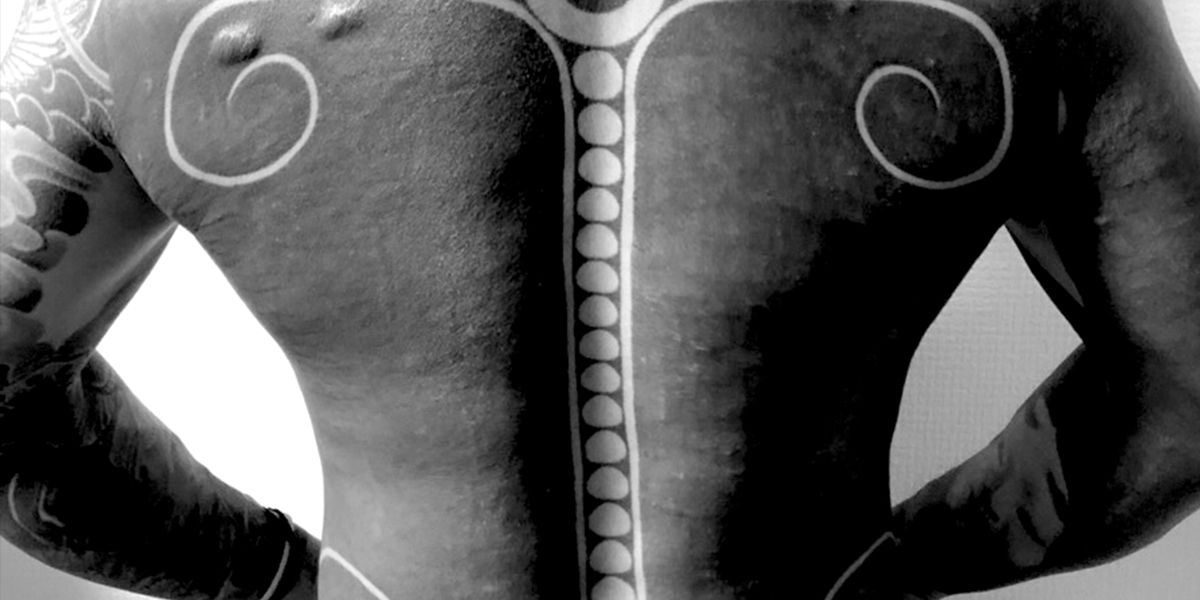

これから僕が書こうとしているのは、そうした「皮膚」にまつわる話、とりわけ僕自身の「皮膚」についてだ。なぜなら現在、僕の皮膚はその約1.7㎡の面積のうちの、およそ1.2~1.4㎡の範囲が黒い墨色に染まっていて、さらにその黒の範囲は年々拡大を続けており、いまや全身を隈なく覆い尽くさんばかりの勢いだからである。

僕の皮膚を見た人が驚くだろうポイントは、その黒さばかりではない。僕の両耳たぶにはちぎれる寸前まで拡張された「穴」があり、前腕には剥離された皮膚の生々しい傷跡がある。あるいは口の中の舌は真っ二つに割かれているし、全身の皮膚のところどころにはハードな実践の足跡としてのケロイドが隆起している。そして、その傷だらけの皮膚は、過度なウェイトトレーニングとドーピングにより内側から肥大した筋肉によってパツンパツンに張っていて、日々、伸張の一途を辿っている。

「一体、何になりたいんですか?」

しばしば、そう尋ねられる。答えるのは簡単ではない。あるいは、僕自身にさえはっきりとは分かっていない。

だから、この連載は僕自身にとってもいい機会なのだ。自身の皮膚の歴史をあらためて振り返ることで、いまだ皮膚と身体の改造を止めることができない僕自身の欲望の正体を突き止めることができるかもしれない。あるいは自分では突き止めることができなかったとしても、つぶさに歴史を記述していけば、それを読んだどこぞの賢い人が巧みな精神分析によって、僕の欲望をそのヒダに至るまで紐解いてくれるかもしれない。そして、それは僕の個人的な欲望についての分析でありながら、皮膚という自他を曖昧に分かつ遮蔽膜が普遍的に抱えている秘密に迫るための鍵を、もたらしてくれることだってあるかもしれない。

実を言うと、僕の皮膚の“変容”の歴史における端緒となった出来事については、すでにいくつか思い当たるところがある。ここではまずその話をしてみようと思うのだが、それについてを真摯に語ろうとすれば、おのずと自分自身のコアにあるコンプレクスと対峙しなければならなくなる。

誰しも自身の本当のコンプレクスについてなんか多くを語りたくないはずだ。僕も同じである。しかし、こうした機会を得ることも数少ない。そこで恥ずかしながらも書いてみようと思う。

僕の皮膚を絶えざる変容の動態へと誘うきっかけの一つとなったであろうコンプレクス、それは「コンプレクスがない」という「コンプレクス」だった。

《色を反転させ黒の範囲を拡大した琉球ハジチ》 (施術は大島托)

《パーフェクトな日々》

幼少期から現在に至るまで『出来ない』という体験をしたことがない。

いや、それは単に出来るまでやり続けてきたのだ、とも言えるし、あるいは出来ないことは初めからしなかっただけなのかもしれない。

走れば周囲の誰より速かった。小学生の頃には地区で表彰されたこともある。親の勧めもあり幼少から取り組んでいた公文式では、11歳にして高校数学を学び終えていた。同じようにピアノもまた10数年に渡り継続して習い続けていて、コンクールに出るようなこともあった。

すでに気付いたかもしれないが、僕はいわゆるボンボンだった。父は公家の出自を持つ教育者、母は地方の土木会社の娘で芸術家、生年は1991年で、世間ではちょうどバブル経済が崩壊した頃だった。

様々な事情があり、結果として没落貴族のようになってしまった両親ではあるが、子供の学費には全力投資してくれていた。そのおかげで僕は小学生の頃から電車で有名塾に通うことになった。まだ狭かった額にはちまきを締めては「○○中学校に絶対合格するぞー」なんてシュプレヒコールをあげるようなこともあった。

過酷なお受験教育だと思ったかもしれない。しかし、僕自身は置かれている状況に不満を感じることはなかった。その頃は当然のように「将来は医者にでもなるのだろう」と思っていたし、周囲にもそう思われていた。むしろ、それはかすり傷ひとつないパーフェクトな日々で、そうした日々の中、少年時代の僕はある種の全能感で満たされていた。

完璧だった世界に最初にヒビが入ったのは、僕が私立の中高一貫男子校という強固なホモソーシャルに身を置いて一年が経とうとしていた13歳の春、穏やかに吹く風が気持ちいいある放課後のことだった。

《少年時代》 (写真左が亜鶴)

《ダブルバインド》

その放課後、僕は初体験を唐突に済ませることになった。相手は通っていた学校の教師で、当時27歳の女性だった。

普段、僕たちはイメージの世界に暮らしている。特に子供の頃はそうだ。子供の目にとってみれば、親は親であり、教師は教師であり、犬は犬であり、猫は猫でしかない。

もちろん、実際の世界はそれほど単純ではない。人は多面的で様々な顔を持つ。女教師が同時に誰かの母であり、あるいは同時に一人の女性であったりする。しかし、当時の僕はまだそのことを知らなかった。教師は僕にとって「先生」というイメージとイコールであり、それ以外ではありえなかったし、またあってはならなかった。

だから、「先生」に手を引かれ、ホテルに連れ込まれたときも、まさかそんなハズはない、といった感覚で、何をするでもなくソファに座り、じっと相手の状況を観察することしかできなかった。

結局、「先生」がモーションを起こしたことで、僕は混乱しながらも置かれている状況を理解し、かつ流れを受け入れる態勢に入ったのだが、そこで突如、「先生」は起き上がると、どこかに電話を掛け始めた。

「今日お母さん帰るのちょっとだけ遅くなるから、少しだけ待っててね」

たしか、そう話していたように思う。

おそらく時間としてはトータルで30分程度のことだった。しかし、その間に「先生」は「女」となり、その直後に「母」となり、さらにまた「女」となった。そして僕はよく分からないままに「生徒」から「少年」になり、そして「少年」から「男」になった。

まるで幻覚のような体験だった。ある秩序のもとに統合されていたイメージの世界が外圧によって木っ端微塵に粉砕されたような気がした。行為後も頭がザワザワしていて落ち着かなかった。少なくとも、それ以前と以後で、明らかに僕の世界は変容していた。

この出来事と現在の僕とをどう関係づけるべきか、僕にはまだよく分からない。しかし、少なくとも、僕はこの出来事によって、初めての“変容”を体験した。おそらく、その時からずっと、現在に至るまで、僕は何かが変容する瞬間に異様なまでの執着を持ち続けている。

このように書くと、僕のその後の身体の変容をめぐる実践を、フロイトの「強迫反復」として解釈しようとする人もいるかもしれない。しかし、僕自身はこの体験をトラウマと呼ぶつもりはない。僕が知らなかっただけで、世界はそれ以前からすでにバラバラに粉砕されていたのだ。単に僕はその事実をたまたまこの出来事によって知らされたというだけなのだ。

ちなみに余談だが、男性にこの話をした場合には非常に受けがいい。しかし女性に話した場合は、ほぼ漏れなく気持ち悪がられる。男女をカテゴリーとして語ることを僕はあまり好まないが、自身に置き換えた際に「僕」「先生」のどちらを具体的にイメージするか、出来るかの差だと思う。

《16歳の夏》

《変容への欲望》

それから半年ほど経った14歳のある日、僕は自分の手首を掻っ捌いた。そして、淡い飛沫を自分の腕の真紅の亀裂に見たのと同時に悟った。結局のところ、自分は半端者であり、何者にもなることはできない存在であるということを。

そもそも、なんで僕は自分の腕を掻っ捌いたりしたのか。病んでいたからじゃない。むしろ、病みを知りたかったからだ。あるいは当時の僕は、無性にあるものを欲しがっていたのだ。それは他でもない、皆にはあって僕にはなかったもの、コンプレクスである。

話を少しだけ巻き戻すと、僕は中学生になったくらいから、新旧洋邦問わず、音楽が好きだった。

物事を調べ、連綿たるカルチャーの歴史を自分なりに想像し、そこから新たな発見をしていくのも好きだった。

様々な音楽を聴き漁っていたが、当時は民族音楽(ヴィジュアル系含む)、メタル、西海岸系などを好んでいた。その過程で僕は“身体改造”というカルチャーに遭遇した。

当時は、個人ホームページ、mixi、前略プロフ、モバゲーなど、各種SNSが乱立し始めた時代であり、日々そういったネット上で身体改造系のコミュニティを探っては、そうしたコミュニティに没頭していく感覚に自己陶酔を覚えていた。コミュニティ上に投稿されていたピアッシングの写真は、僕の変容への欲望を駆り立てるものでもあった。

しかし、非常に厳しい校則を敷かれた進学校に通っていた僕が身体改造を施すことは簡単ではなかった。まして僕は柔道部だった。コンタクトスポーツをする上で、身体改造など許されるはずもなかった。

ただ、頭ではそう分かっていても欲望は募る一方だった。何かしらを経験出来ないかと模索せずにはいられなかった。何においてもやらないことには分からない。やればそれなりに得ることがあるのだから、と。

結局、中学二年生で僕は初めてのボディピアスを耳に開けた。もちろん、速攻で教師や親にバレ、ピアスは没収されてしまったのだが、それでも耳に開いた穴に吹き込む風は心地良く、僕はやってみてよかったと、確かな充実感を覚えていた。だから当然、それで懲りるなんてわけもなかった。次はよりバレにくい箇所に開けることにしようと考え、2つ目のピアスは指に開けた。

変容に対する僕の熱は加速度的に増していく一方だった。とはいえ、学校や親にバレれば、ピアスごと取り上げられてしまう。

より見えにくい箇所に、より分かりにくく、と模索していった結果、間もなく僕はハードな身体改造へと挑戦していくことになる。周囲に隠そうという配慮ゆえ、最初からエクストリームな世界に迷い込むことになったのだから、なんとも皮肉な話である。

《痛みを伴うミメーシス》

SNSの身体改造のコミュニティではプレイヤーたちが積極的に交流を図っていた。僕も指のピアスを通行証にそのコミュニティに属することとなった。

その頃、身体改造コミュニティには多くヴィジュアル系ファンのキッズ達がいて、彼らは一様に自身の生の悩みやコンプレクスをそこで告白していた。そして、掲示板には、彼らの身体改造を施した耳や身体の写真と一緒に、切り裂かれた手首や腕、太腿の写真もまた大量に投稿されていた。

それまでコンプレクスなど感じたこともなく、一般的な意味における社会的成功へのルートを邁進していた僕には、手首から血を流しながら人生を呪詛する彼ら彼女らの存在は、衝撃的だった。決して見下していたとか、そんな話ではない。それどころか僕は彼ら彼女らのことを羨ましいと思っていた。

悩みを持つということ。

その内容のハードさ、深刻さには大小があったが、彼ら彼女らから発せられる声を通せば、いずれの悩みもこの世の終わりと等しい重みを持っていた。世界はこんなにも絶望に満ちていて、それなのに僕は悩みらしい悩みさえ持っていない。まるで自分が思考の止まった豚かのように思えて、情けなかった。悩みがないということが「お前は伽藍堂だ」と笑われているようで、悔しかった。

短絡的なのかも知れないが経験したかった。するしかなかった。経験することで彼ら彼女らに近づけるのではないかと思った。その頃、僕はすでに舌を2枚に裂いていて(スプリット・タン)、手元にはその施術のために仕入れていた医療用メスがあった。そのメスを手に腕を掻っ捌いた。

《スプリットタン》

断言出来る。全く病んでなどいなかった。

病んでもいないのに自身の身体を切り開いてみようという発想がすでに病んでいる、と言われてしまえばそれまでではあるのだが、少なくとも僕に自殺願望などはこれっぽっちもなかった。

いずれにせよ、その行為の結末として得られた発見が、先述した「僕は半端者である」ということだった。つまり、腕を掻っ捌いたところで何にもならなかった。何も起こらなかった。行為に対する期待が大きく、変容を望んでいた僕としては、それによって1mmも満たされることはなかった。

僕の行為など所詮はファッションだったのだ。そう思った。僕は彼らの外装を少し模倣してみただけで、彼らの精神性へと深く潜行するほどの覚悟は持っていなかった。14歳の僕はあまりに幼くて、そして、あまりに浅かった。しかし、皮膚というハードルは存外に容易く乗り越えることができ、軽やかに飛んだと同時に訪れる痛みはありえない程にリアルだった。

これが僕のミメーシス、すなわち模倣を通じた変容の原体験であり、それは失敗に終わった。彼ら彼女らのコンプレクス、それによる絶望や心の痛みを知りたくて、思い切って飛んだ先にあったのは、しかし、「僕は彼らのようにはなれない」というまた別の絶望だった。同時にそれは「僕は伽藍堂だ」という気づきを僕にあらためて確認させるものだった。

普通なら、これで諦めていたのかもしれない。あるいは、もう十分やったと満足していたのかもしれない。ただ、僕の欲望は深く、僕の心は渇いていた。コンプレクスを欠いた精神の空隙を埋めるものは、簡単に手に入るようなものであってはならなかった。特濃の甘美を手に入れるためには目線を高く上げる必要がある。日々感じ続ける思い描いたものとのギャップに抗いながらも、それを追い求め続けなければならない。行為に伴われる皮膚の「痛み」だけが、そうしたギャップを瞬間でも埋めてくれるような気がしていた。

その後、僕は懲りるどころか、ますますディープに身体改造の実践にのめり込むようになった。当時はがむしゃらに改造を繰り返していただけで、自分が何を追い求めているのかなんて、よく分かっていなかった。ただ漠然と、僕は僕だけのコンプレクスを探していたのだと思う。そして、僕にとってコンプレクスとはつまり、自分自身の“本当のフォルム”のことだった。

《17歳の亜鶴》

《リコンストラクション》

高校時代、もう一つ、僕にとって大きなターニングポイントとなる出来事があった。左脚が膝を軸に反対向きに曲がったのだ。

身体改造にハマってからも勉学には励んでいたのだが、その傍らで、僕は柔道にも打ち込んでいた。もとより運動神経がよく、また努力を苦と感じない性格ゆえか、結果として府のオリンピック強化指定選手に選抜されるまでになった。

しかし、高校二年の夏、試合中に相手の道着に脚が絡んだまま同体に倒れてしまったことで、靭帯が2本断裂し、膝蓋骨粉砕骨折、半月板も2箇所粉砕するという重傷をおった。当然のごとく即手術、そしてそれから二ヶ月、僕は入院生活を送ることになった。

《膝蓋骨粉砕骨折》

大人の二ヶ月と少年の二ヶ月は違う。いざ入院生活から脱却し、松葉杖を突きつつヨタヨタと歩けるようになった時には、僕は完全に浦島太郎状態になっていた。なにしろ、僕の通っていた高校は東大や京大に行くのが当たり前という進学校、成績云々というのもそうだったが、立ち止まることがすなわち死を意味するような世界である。日々成長せよ、日々前進せよ。そこに一時休憩の余白はない。ちょうど夏の甲子園の時期に入院していたこともあり、同年代の少年たちが白球を追う姿をテレビで眺め、ギブスで固められ5°の屈折しか許されていない自分の脚と見比べ、虚しさに涙した。

この入院によって僕の自意識は再びリコンストラクトされた。それは初体験の時とも似ていた。身体改造という密かな趣味を楽しみつつも、勉学、そしてスポーツにひたむきに邁進し、忙しい日々を送ってきた僕にとって、たった二ヶ月の空白だとしても、それまで生きてきた世界、そして、そこで形成された価値観が覆されるには、十分な期間だった。

セルフイメージを見失い、分裂しそうな自我を、かろうじて現実に強く結びつけていたのは、脚の「痛み」だった。いや、当時の僕にとっては皮膚を走るその痛みだけがリアルで、その他の全てはマトリックスのようなものだった。

その後、僕は大学に進学する事なく高校生活を終えた。幾度となく家族会議が開かれたが、僕を強烈に現実へと結びつけた「痛み」を手放すことはできなかった。彫り師になろうと決め、高校の卒業式の日に書き置きだけを残し、家から出て行った。そこから数年間、僕は実家に戻ることがなかった。

「痛み」の近くにいたくて彫り師になろうと決めたのはいいが、絵なんて描いたことがなかった。高校のホモソーシャルにおいては、好んで絵を描くような男は「暗いやつ」というレッテルを貼られる。だから、意識的に避けていたというのもあった。結局それから、僕は画力を得ようと、美術専門学校に入学することとなる。

なお、すでに脚の手術から10年近くが経過しているが、いまだに脛下左前面の感覚は麻痺したまま回復していない。時間のベクトルを超越して自身を現在(いま)に強く結びつけ続けることが出来るのもまた「痛み」だけということかもしれない。